宋元考古景德镇窑

- 格式:ppt

- 大小:9.20 MB

- 文档页数:27

古陶瓷上的鱼纹作者:刘东来源:《收藏家》2019年第09期鱼是中国古人生活中最常见的动物主一,常会被古人赋予祥瑞的寓意,《史记·周本纪》中便记载有“鸟、鱼之瑞”的典故。

从考古材料来看,早在新石器时代仰韶文化彩陶上就已出现鱼纹,具有特殊的象征意义,此后商周青铜器、汉代铜洗、唐宋以后的瓷器上鱼纹都是常见的装饰纹样,代表着多种吉祥寓意。

本文以安徽出土、传世陶瓷器上的鱼纹为例,试分析各时期鱼纹的特点。

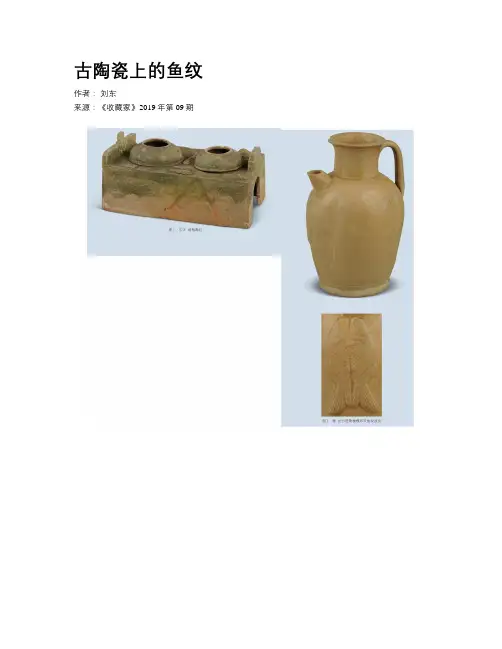

一、汉唐朴素的双鱼纹陶灶是汉代一种常见的随葬明器,为仿墓主人生前日用实景,有些较精致的陶灶上不仅有釜、盆、勺等炊具模型,灶面还会塑有鱼、肉等待煮的食材图案。

1965年安徽省定远县靠山集汉墓出土的这件绿釉陶灶(图1),长45.3、宽23.1、高21厘米,安徽博物院藏。

此绿釉陶灶为东汉时期典型的陶明器,器型较大,灶面上方中部堆塑有两条鱼,象征着美味的食材,是一种特殊形式的“双鱼纹”。

双鱼纹铜洗是汉代至魏晋时期一种较为多见的铜器,而瓷质的双鱼纹洗则较为少见。

1956年安徽省合肥市东郊三里街西晋墓出土有一件青釉双鱼纹洗,高13.7、口径26.5、底径16厘米,安徽博物院藏,这件瓷洗折沿、深腹、平底,洗外壁施青釉,并印有麻布纹,上腹部饰三道弦纹,洗内壁、内底不施釉,内底部刻双鱼纹,纹饰较浅,较为模糊。

此件青瓷双鱼纹洗造型和纹饰都与汉晋时期双鱼纹铜洗相似。

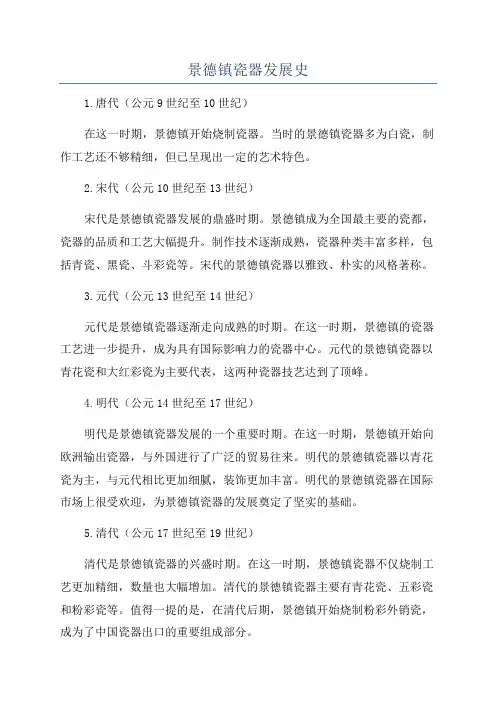

唐代长沙窑中也有一类在壶流下方模印双鱼纹图案的执壶。

1974年安徽省博物馆(今安徽博物院)在安徽省巢县征集入藏一件唐代长沙窑青釉模印双鱼纹执壶(图2),敞口,长颈,溜肩,肩部前置八棱形短流,后置双股式,瓜棱形鼓腹,平底实足,外壁满施青釉,釉面有细小的开片,执壶流口的下方模印双鱼纹,两条鱼并拢相连,合成一个双鱼结的纹样。

二、唐代有趣的三魚共首纹就笔者所见,安徽出土过两件唐代三鱼共首纹瓷器。

其一为1984年安徽省六安市椿树镇唐代乾符三年(876)卢公夫人墓出土的邢窑白瓷三鱼纹擂钵(图3),高3.2、口径13.2、足径5.5厘米,六安市文物局藏。

景德镇瓷器发展史1.唐代(公元9世纪至10世纪)在这一时期,景德镇开始烧制瓷器。

当时的景德镇瓷器多为白瓷,制作工艺还不够精细,但已呈现出一定的艺术特色。

2.宋代(公元10世纪至13世纪)宋代是景德镇瓷器发展的鼎盛时期。

景德镇成为全国最主要的瓷都,瓷器的品质和工艺大幅提升。

制作技术逐渐成熟,瓷器种类丰富多样,包括青瓷、黑瓷、斗彩瓷等。

宋代的景德镇瓷器以雅致、朴实的风格著称。

3.元代(公元13世纪至14世纪)元代是景德镇瓷器逐渐走向成熟的时期。

在这一时期,景德镇的瓷器工艺进一步提升,成为具有国际影响力的瓷器中心。

元代的景德镇瓷器以青花瓷和大红彩瓷为主要代表,这两种瓷器技艺达到了顶峰。

4.明代(公元14世纪至17世纪)明代是景德镇瓷器发展的一个重要时期。

在这一时期,景德镇开始向欧洲输出瓷器,与外国进行了广泛的贸易往来。

明代的景德镇瓷器以青花瓷为主,与元代相比更加细腻,装饰更加丰富。

明代的景德镇瓷器在国际市场上很受欢迎,为景德镇瓷器的发展奠定了坚实的基础。

5.清代(公元17世纪至19世纪)清代是景德镇瓷器的兴盛时期。

在这一时期,景德镇瓷器不仅烧制工艺更加精细,数量也大幅增加。

清代的景德镇瓷器主要有青花瓷、五彩瓷和粉彩瓷等。

值得一提的是,在清代后期,景德镇开始烧制粉彩外销瓷,成为了中国瓷器出口的重要组成部分。

6.近现代在近代和现代,由于社会经济的变革和科技的进步,景德镇瓷器也经历了一系列的变革和创新。

在20世纪初,景德镇开始引进西方的现代陶瓷制造技术,并逐渐形成了自己的现代瓷器工艺。

景德镇的瓷器工艺不断创新,涌现出一大批有创意的现代瓷器作品。

同时,景德镇也举办了一系列的国际瓷器展览和交流活动,使景德镇瓷器的声誉进一步提升。

总结:景德镇瓷器的发展历史可以追溯到唐代晚期,经历了唐宋元明清等历朝历代的发展演变,形成了丰富的瓷器种类和独特的制作工艺。

在近现代,景德镇瓷器继续保持着创新与发展的势头。

如今,景德镇瓷器已成为中国传统艺术的瑰宝,享誉世界。

景德镇陶瓷发展史

一、概述景德镇陶瓷的历史和地位

景德镇是中国陶瓷的发源地之一,拥有着悠久的陶瓷历史和文化。

在

中国历史上,景德镇的陶瓷工艺曾经被誉为“天下第一”。

二、唐宋时期景德镇陶瓷的发展

唐宋时期,景德镇陶瓷工艺逐渐发展成为一个规模较大的产业。

在这

个时期,景德镇出产了许多著名的陶瓷器物,如唐代三彩、宋官窑等。

三、明清时期景德镇陶瓷的发展

明清时期是景德镇最辉煌的时期之一。

在这个时期,景德镇出产了许

多世界闻名的陶瓷器物,如青花瓷、粉彩瓷等。

同时,由于海外贸易

的开展,景德镇的陶瓷新品种不断涌现。

四、近代以来景德镇陶瓷业的变迁

20世纪初至1949年前后,在战争和政治动荡中,景德镇陶瓷新品种

的开发和制造受到了很大的影响。

1949年后,景德镇陶瓷业得到了迅

速恢复和发展,新品种不断涌现。

五、改革开放以来景德镇陶瓷业的现状

改革开放以来,景德镇陶瓷业经历了一次新的发展。

在这个时期,景德镇陶瓷企业开始进行技术创新和管理创新,并逐渐走向国际市场。

六、未来展望

未来,景德镇陶瓷业将继续保持创新精神和开拓进取的态度,不断推出适应市场需求的新产品,并加强与国外企业的合作交流,提高自身竞争力。

七、结语

总之,景德镇陶瓷是中国传统工艺文化中不可或缺的一部分。

它代表着中国古代文明和智慧,也是中国现代文化产业中重要的组成部分。

我们应该珍惜和传承这一宝贵的文化遗产。

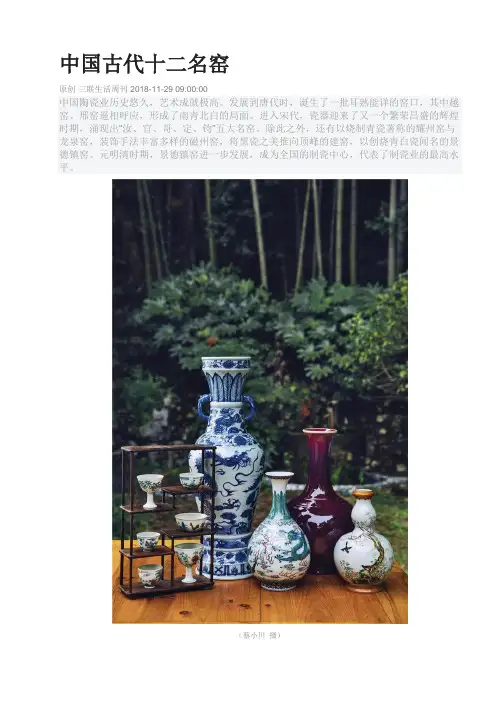

中国古代十二名窑原创三联生活周刊2018-11-29 09:00:00中国陶瓷业历史悠久,艺术成就极高。

发展到唐代时,诞生了一批耳熟能详的窑口,其中越窑、邢窑遥相呼应,形成了南青北白的局面。

进入宋代,瓷器迎来了又一个繁荣昌盛的辉煌时期,涌现出“汝、官、哥、定、钧”五大名窑。

除此之外,还有以烧制青瓷著称的耀州窑与龙泉窑,装饰手法丰富多样的磁州窑,将黑瓷之美推向顶峰的建窑,以创烧青白瓷闻名的景德镇窑。

元明清时期,景德镇窑进一步发展,成为全国的制瓷中心,代表了制瓷业的最高水平。

(蔡小川摄)整理/王雯清越窑越窑因位于唐代越州而得名。

它是古代著名的青瓷窑,制瓷历史自汉至宋长达1000余年,中晚唐逐渐进入辉煌时期,北宋晚期逐渐衰落,是唐代“南青北白”格局中“南青”的杰出代表。

20世纪30年代,陈万里先生曾多次到宁绍平原调查越窑遗址,并于1953年到达上林湖,确认上林湖地区是越窑的中心产地。

90年代掀起了越窑考古的第一次高潮。

自2004年起,上林湖地区先后发掘了上林湖后司岙与荷花芯窑址以及古银淀湖的张家地窑址,对了解越窑的制作工艺、烧制年代、秘色瓷提供了翔实的材料。

张家地窑址出土了一批与越窑的透明玻璃釉完全不同,而与汝窑接近的乳浊釉类产品,第一次将越窑的下限推进到了南宋。

关于越窑的釉色之美,唐代诗人陆龟蒙描述其为“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”。

从出土和传世的越窑青瓷来看,其胎质呈淡灰色,烧结致密,釉呈失透状。

晚唐五代时期釉色多呈湖水绿色,葱翠滋润,是为上乘之作。

典型的越窑青瓷造型也相当精湛,有许多器物做成仿生形,如仿照瓜果形制作的壶,模仿海棠花式的碗、碟、盘、盏。

唐代早期越窑青瓷极少装饰,五代时期刻、划纹饰逐渐兴盛起来,立体的纹饰与碧绿的釉色相映成趣。

越窑青瓷的釉色与造型深受唐代饮茶人士喜爱,唐代陆羽在《茶经》中将越窑器列为茶具之首。

而对于越窑秘色瓷,历来争议颇多。

一般认为,“秘色瓷”之称始于中唐,盛烧于五代,曾被吴越钱氏指定为贡瓷。

景德镇古窑景区介绍景德镇古窑景区位于江西省景德镇市昌江区,是一处集陶瓷文化、历史文化、旅游观光为一体的综合性景区。

景区以景德镇古窑址为核心,以陶瓷文化为主题,通过丰富多彩的陶瓷文化展示和互动体验,向游客展现了景德镇瓷文化的博大精深和悠久历史。

景德镇是中国陶瓷之乡,景德镇瓷器以其品种繁多、工艺精湛、造型优美、装饰丰富而享誉海内外。

景德镇古窑景区是景德镇瓷文化的重要组成部分,是中国陶瓷文化的重要代表之一。

景区内保存着大量的古窑址、遗址和古瓷器,是了解中国陶瓷文化、感受中国传统文化的重要场所之一。

景区内最著名的景点是景德镇古窑址,这里是中国现存最完整的古代窑址之一,也是景德镇瓷文化的发源地之一。

景区内的古窑址分为三大部分:窑址、窑洞和窑道。

窑址是指窑的外部结构,窑洞是指窑的内部空间,窑道是指窑的进出通道。

这些古窑址保存完好,让游客能够真实地感受到古代景德镇窑工的制瓷工艺和生活状态。

景区内还有景德镇古窑博物馆,馆内收藏了大量的陶瓷文物和历史文物,展示了景德镇瓷文化的发展历程和变迁。

馆内还有许多互动体验项目,让游客可以亲手制作陶瓷器,感受制瓷的乐趣和艰辛。

景区内的陶瓷艺术街是游客购买景德镇瓷器的好去处,这里有各种各样的景德镇瓷器,从传统的青花瓷、白瓷到现代的艺术陶瓷,应有尽有。

游客可以在这里找到心仪的瓷器,也可以看到景德镇瓷器的制作过程。

景德镇古窑景区还有许多其他的景点,如景德镇瓷器博物馆、景德镇古城墙、瓷器欣赏区等,每个景点都有其独特的魅力和特色,让游客在感受景德镇瓷文化的同时,也可以领略到江南水乡的美景和历史文化的沉淀。

总之,景德镇古窑景区是一处集陶瓷文化、历史文化、旅游观光为一体的综合性景区,是了解中国陶瓷文化、感受中国传统文化的重要场所之一。

游客来到景区,可以亲身体验制瓷、欣赏陶瓷、了解历史,感受中国文化的博大精深和悠久历史。

景德镇窑址发掘及调查报告的分析心得陈航宇12考古学2012010312瓷器是我国古代劳动人民的一项重要发明,也是中国对世界文明所作出的一大贡献。

早在唐代就远销国外,在世界各地享有很高的声誉,并荣获“瓷国”的称号。

江西是中国瓷业烧造的重要省区,而景德镇又素有中国“瓷都”的美称。

随着近代考古学在中国逐步走向成熟,陶瓷考古作为考古学的一个分支,也越来越多的运用了田野考古的方法,进行科学的发掘。

景德镇的窑址遍布市区及周边郊区,具有丰富的瓷业埋藏,也拥有很高的考古价值。

从上个世纪70年代末期,景德镇田野考古第一人刘新园对湖田窑的调查开始,对景德镇各个窑址的正规发掘在这几十年间陆陆续续的开展。

江西省文物考古研究所联合多家单位进行了多次抢救性和研究性的发掘,担当了对景德镇窑址发掘的主力。

笔者查阅了目前已发表的所有景德镇窑址的正规发掘报告及调查报告,在本文中做一个简略的分析及提出自己的一些想法。

一、数据汇总一份正规的发掘报告包含了非常多的信息,在窑址的发掘报告中应包括地理位置、发掘范围、发掘面积、发掘时间、地层堆积、土质与地层关系、相关遗迹、窑炉、灰坑、堆积、出土遗物:陶瓷产品、窑具等的介绍。

重点要用考古类型学的原理对出土的陶瓷产品进行详细的分类分式的排列。

最后根据对这些资料的整理研究,做出对该窑址性质的判断,如该窑址的烧造年代、烧造时间、衰落的原因、烧制的主要产品类型、装饰手法、产品的用途、销售流向、装烧工艺、窑炉形制等等。

再得出该窑址的综合结论,找到它的意义和价值所在。

在一份正规的发掘报告中有如此多的信息,可以从很多不同的角度进行分析,与其他学科相结合,用多种方法进行横向对比研究或者纵向深入研究。

笔者限于篇幅限制,对截止2013年4月初景德镇所有的共计13份窑址发掘报告和调查报告整理之后,在本文中就仅提炼出一些笔者有一定兴趣和想法的数据做梳理。

并在后文中用这些数据进行一些相关的分析。

现将数据列举如下:表一表二表三表四表五二、相关分析(一)发掘地点分布变迁从发掘地点的方位可以看出,五代至宋代的窑址都分布在现景德镇市区的周边,东南方、东北方和西南方均有分布。

元青花窑址在北京目前对元青花的窑址大多倾向于在景德镇,我认为依据不足,窑址在北京(元大都)的可能性要大得多。

一、历史线索据元史记载,至元十一年(1274年)元大都宫殿告成。

十三年,包括太庙、社稷在内的元大都皇宫建筑全部落成。

同年设立“平则门窑场,提领一员,大使一员,副使一员,给从六品印”。

在皇宫建筑都已完成的时候设置一最高级别的窑场,显然烧制瓷器的可能性大于琉璃砖瓦。

皇城完工,忽必烈要举行祭祀及大享,正需要大量瓷质祭礼餐器,此时设立的平则门窑场,烧造何物便显而易见了。

反观景德镇至元十五年才成立“浮梁瓷局,秩正九品,掌烧造磁器,并漆造马尾棕、藤笠帽等事,大使、副使各一员”,等级上比平则门窑低近三级,并要做许多不相干的军匠后勤。

即使至元二十五年设立的光熙门窑场,也设提领、大使、副使各一员,给从八品印,比浮梁瓷局高。

元帝不可能将进口青料、皇家画师工匠等下派到遥远的低级别的窑场烧造元青花,自损皇家尊严。

事实上,终元一代,景德镇始终是元帝下属枢密院及后来的太禧宗堙院控制的窑场,烧制产品为枢府瓷即卵白釉及青白瓷产品。

元青花令国内外专家学者迷惑不解的现象之一,是为什么有那么多西域图案及器形的产品。

元黄仲文《大都赋》中描写“平则门为西贾之派”、“百物输入之众,有如川流不息”。

在西域商人使节,其实当时多数为官商合一,聚集的地方的窑场,生产出许多适合赏赐西域商人兼使节需求的青花器也就顺理成章了。

元青花所使用的青料苏麻离或苏勃泥,在马可波罗游记中叙述为斯波的阿姆,产自今阿富汗喀布尔(马可波罗游记中译科比尔姆),是一种治眼病的药物,也可做颜料,制作过程游记中有详细叙述。

苏勃泥与斯波的即古今汉语的不同音译。

元青花另一个令人迷惑不解的现象是其不存在幼稚期,一出现就成熟精美。

这一现象只有通过全面了解元代社会状况才能得到解释。

成吉思汗历次西征,杀人无数,唯工匠不杀,全部虏回,为自己服务。

这其中就有许多西域雕刻绘画、制瓷工匠等等。

中国古代瓷窑顺序表

中国古代瓷窑历史非常悠久,经历了多个朝代的发展和演变。

以下是中国古代瓷窑的顺序表:

1. 彩陶窑:追溯到新石器时代晚期,主要生产彩陶器。

2. 宜兴龙泉窑:唐代开创,发展于宋代,以青瓷为主要代表。

3. 宜兴哥窑:元朝窑场,生产官窑和民窑瓷器,以官窑青瓷和僧庐群瓶著称。

4. 临安中窑、吉州窑和景德镇窑:宋代窑场,生产各式瓷器,以汝窑、官窑等品种为代表。

5. 雍正时期的景德镇窑:清代景德镇窑的鼎盛时期,生产景德镇瓷器的黄金时期。

6. 宣德窑:明代窑场,生产明代御窑的官瓷,以青花瓷和双圈瓶最为著名。

7. 龙泉青瓷和定窑:南宋龙泉窑和北宋定窑是两个重要的窑场,分别以青瓷和哥窑瓷器著名。

8. 景德镇窑:元朝后期至清朝,成为中国最大的瓷都,代表了中国瓷器的最高水平。

需要注意的是,上述顺序表并不代表中国古代瓷窑的全部窑场,

也并不代表每个窑场的历史发展连续性。

古代瓷窑的发展与变迁非常复杂,窑场的兴衰与朝代的更替、政治经济环境的变化等因素密不可分。

湖田窑的千年窑火青白瓷又称“影青瓷”、“映青瓷”、“隐青瓷”、“罩青瓷”等,为宋代景德镇所创烧,是我国宋元时期主要瓷器品种。

而景德镇烧制青白瓷最重要的窑址是湖田窑,其烧瓷的全盛时期长达700多年。

在2004年景德镇庆祝建镇千年之际,湖田窑遗址群以一批重要的发现揭开其近千年的烧瓷历程。

考古资料显示,在景德镇所在的昌江及其支流东河和南河流域,晚唐五代及宋时期的窑业遗存十分丰富。

晚唐五代的窑址主要有湖田、杨梅亭、黄泥头、社公庙、十八渡、新厂、湘湖、白虎湾、南市街等地。

至宋代,东河及南河流域的窑址已发现136处(按《陶记》的记载则有300余处)。

规模极其庞大,产量十分丰富。

其中最具代表的遗址有湖田、银坑坞、小屋里、南市街、柳家湾、白虎湾等。

“若夫渐之东西,器尚黄黑,出于湖田之窑者也;江、湖、川、广,器尚青白,出于镇之窑者也。

”蒋祈文中所说的“湖田”,即今之湖田窑遗址。

它位于景德镇市东南约4公里的竟成乡湖田村。

遗址南面环山,北面临水。

南河自东向西,环湖田村而过,在景德镇市区汇入昌江。

遗址坐落在南山山脉缓坡地带及南河南岸一级台地的窄长地带,面积约40万平方米。

遗址内窑包密布,窑渣堆积遍地,各个时期瓷片俯拾皆是。

1982年,国务院将湖田窑址公布为全国重点文物保护单位。

截至2003年底,江西省文物考古研究所等单位先后在湖田窑址进行过16个基建项目的抢救性考古发掘,清理了大量与窑业生产有关的制瓷作坊和窑炉遗迹,获得了陶器、原始青瓷器、青釉器、白釉器、青白釉器、酱釉器、黑釉器、卵白釉器、蓝釉器、青花器等各类文化遗物数十万件,时间涵盖五代、北宋、南宋、元、明各时期共七百余年。

这些珍贵的文化遗迹和遗物,为湖田窑从晚唐五代到明代中晚期的窑业生产、销售;社会经济、文化等方面的研究提供了重要的实物依据。

青白瓷由于瓷胎洁白,釉料在高温下流动的原因,使瓷器釉薄处为白色,积釉处透青,故其总特征介于青白之间,可谓是白中闪青,青中泛白,青白淡雅,色质如玉。

瓷窑窑一般有以下三层含义:一是指窑炉,二是指生产陶瓷器的窑口,三是窑器。

烧制瓷器的窑口,各省各地可谓数不胜数,历代名窑也是星罗棋布。

一、概述窑一般有以下三层含义:一是指窑炉,即焙烧陶瓷器的重要设施,它的形式和结构直接影响着陶瓷产品的质量;二是指生产陶瓷器的窑口,比如邢窑、龙泉窑、景德镇窑等。

三是窑器,即陶瓷器,如哥窑制品、钧窑制品等。

早在新石器时代,我国就已经发明了“穴窑”用来烧造陶器。

商周时期,又出现了升焰式的圆窑和方窑,但当时的瓷器与陶器同窑烧造,并无专门的瓷窑,像商周时期的原始瓷器与印纹硬陶即是同窑烧制。

随着制瓷业的不断发展,瓷窑才逐渐从陶窑中分离出来,成为专门烧造瓷器的窑炉。

按形制来分,窑炉有馒头窑(圆窑)、龙窑、阶级窑、葫芦形窑、蛋形窑等多种.其中的馒头窑与龙窑是最为常见的,且沿用时间较长,北方的平原地区多使用馒头窑,而南方的山区、半山区则多依山建造龙窑;下面就谈一下这几种形制的窑炉。

馒头窑又称“圆窑”,火膛与窑室合为一个馒头形的空间,故而得名。

馒头窑大约出现于西周晚期,一直沿用至今,它是北方地区流行的陶瓷窑炉形制,由窑门、火膛、窑室、烟囱等部分组成,多在生土层掏挖修制或以坯、砖砌筑而成。

馒头窑的特点是容易控制升温和降温速度,保湿性较好,适用于焙烧胎体厚重、高温下釉黏度较大的瓷器;但由于它升温、降温都比较慢,烧成时间相对较长,且窑内温度前后、上下分布不够均匀,所以容易出次品。

龙窑又称长窑,多依山坡或土堆倾斜建筑,窑长多在30—80米之间,形似长龙,故称之龙窑。

龙窑结构分窑头、窑床、窑尾三部分。

龙窑出现于商代,这个时期的龙窑既烧制印纹硬陶,又烧制原始青瓷,即通常所说的“陶瓷同窑合烧”,至东汉晚期结束了陶瓷同窑合烧的状况,出现了专烧瓷器的龙窑。

此后,龙窑逐渐增长,各朝的倾斜度和结构也不断改进,使龙窑烧成效果不断完善,宋、元时期的龙窑出现了一种在窑室内砌筑多道挡火墙,将其分成若干小室,挡火墙下部设烟火孔,使室与室之间相通,即所谓的“分室龙窑”。

景德镇瓷器发展史中华向号“瓷之国”,景德镇历称“瓷之都”.瓷器是中国的伟大发明,瓷器是中国古代文明的象征,而景德镇又是这个瓷器之国的代表。

外国人的China称中国之名,又是瓷器之称。

莹莹白玉瓷,漫漫瓷都路。

作为被人武称为“瓷都"的景德镇,制瓷历史悠久。

史书记载:“新平冶陶,始于汉世(景德镇古代叫新平镇)".早在汉代,这个地区就已可能在商周原始瓷器的基础上,烧制出器表施有釉的“青瓷器”。

如此看来,景德镇地区的制瓷历史已有两千年。

史书上的景瓷生产据有关史料记载,汉代以后的景德镇地区,已有各种各样的瓷器生产。

晋代时,有个叫赵慨的人,曾为当时景德镇地区瓷器质量的提高作出过巨大贡献,因而被后世人尊称为”师主",历朝立庙祭祀。

到了公元583年,南朝的皇帝陈叔宝为了造豪华的庭台楼阁,下诏令要这里窑户烧造雕镂精巧的陶瓷柱,以供皇家使用。

隋代,隋炀帝又要这里造“狮象大兽”两座献给皇宫。

这说明当时的景德镇地区制瓷业已有相当的技艺水平,瓷器产品有了较大的影响。

强盛的唐帝国建立之后,高祖李渊武德年间(公元618-626年),当时又叫昌南镇的景德镇地区瓷业生产有了更大的发展,出了两个出名的制瓷人物,一个叫陶玉,一个叫霍仲初,他们所造的瓷器“莹如玉”“土惟白壤,体稍薄,色素润",送到京。

五代时期的青瓷和白瓷如果说,唐朝之前的景瓷生产情况还只限于文字记载,那么唐末,五代之后的景德镇瓷器生产就有充足的瓷器实物证明了。

本世纪五十年代,考古工作者在景德镇市区的黄泥头、白虎湾、胜梅亭、盈田等地发现了很多的五代窑址,挖掘出了大量的瓷器碎片。

这些瓷器碎片确切地证明了那个时期这里烧造的瓷器是青瓷和白瓷,而且以青瓷为多.这个时候生产的瓷器器型主要是盘、碗、壶、水盂、碟等.瓷胎有厚有薄,釉色是被称为“蟹壳青"的青釉,近似越窑的色彩,有些瓷器略带绿色,与玉器很象,被称为“假玉器”是很贴切的。

唐末五代时,这里除烧制青瓷外,又是南方烧造白瓷最早规模最大的窑场,仅白虎湾一处就有30多座。

景德镇古窑民俗博览区介绍一、简介景德镇古窑民俗博览区是中国著名的陶瓷文化旅游景区,位于江西省景德镇市。

作为中国最重要的瓷都之一,景德镇有着悠久的陶瓷历史和文化传统。

古窑民俗博览区以陶瓷产业为核心,集合了古窑遗址、民俗文化、手工艺术和博物馆等元素,为游客提供了深入了解景德镇陶瓷文化的机会。

二、古窑遗址1. 历史悠久景德镇地处中国江南地区,自古以来就是制作陶瓷的重要区域。

古窑遗址展示了景德镇陶瓷工艺的历史演变。

这些古窑始建于唐朝,经历了宋、元、明、清等朝代的发展,见证了景德镇瓷器工艺的繁荣与变革。

2. 窑洞设计古窑遗址中的窑洞是景德镇陶瓷制作的核心。

这些窑洞以独特的建筑风格和设计理念著称。

窑洞通风良好,配备了烟道和燃烧室,以确保瓷器窖烧时的温度和气氛控制。

游客可以亲身体验陶瓷制作的全过程,感受到窑洞所蕴含的智慧和工艺。

三、民俗文化1. 陶瓷工艺表演在古窑民俗博览区,游客有机会观赏到各种传统的陶瓷制作表演。

熟练的工匠们会展示他们的技艺,表演揉土、拉坯、刻花等传统手工艺过程。

这些表演不仅能够展示陶瓷工艺的魅力,也是对传统手工艺人的敬意和推崇。

2. 民俗游戏体验除了观赏表演,景德镇古窑民俗博览区还提供各种有趣的民俗游戏体验。

游客可以参加陶瓷绘画比赛、陶艺DIY等活动,感受到陶瓷艺术的乐趣。

这些活动既有趣又富有教育意义,让人们更好地了解和欣赏陶瓷文化。

四、手工艺术1. 陶瓷展览古窑民俗博览区还设有陶瓷艺术展览馆,展示了景德镇陶瓷的丰富多样。

这些展览以其卓越的艺术品质和文化内涵吸引着无数游客。

从明代青花瓷到现代创新作品,展览馆展示了景德镇陶瓷的历史和发展。

2. 手工制品店在古窑民俗博览区的手工制品店,游客可以购买到各种精美的陶瓷制品。

这些制品因其独特的设计和精湛的工艺而备受游客的喜爱。

无论是陶瓷茶具、工艺摆件还是装饰品,都展示了景德镇陶瓷工艺的高超技艺。

五、博物馆1. 陶瓷历史陈列陶瓷博物馆是古窑民俗博览区的重要组成部分。

浅析景德镇瓷窑的发展历程摘要:景德镇从汉代冶陶,历经千年窑火。

到了明清时期,随着景德镇陶瓷生产规模的扩大,在生产过程中,按照不同的生产分工,形成了各种行业。

每个行业分工协作,共同完成陶瓷业的生产,使景德镇成为中国乃至世界上最早的手工业城市,也是中国陶瓷业的象征。

在千年瓷业发展和社会变迁的过程中,瓷窑也随着工业技术的发展而不断的改进,为陶瓷生产作出了巨大的贡献。

关键词:景德镇;瓷窑景德镇陶瓷生产的核心环节就是陶瓷的烧造,而陶瓷烧造又离不开瓷窑。

在千年陶瓷业发展历程中,景德镇窑工通过不断的学习,在吸收借鉴前人的基础上,创造性地建造了以景德镇来命名的“镇窑”实现了人力和技术的完美结合,成就了景德镇陶瓷业的辉煌。

在漫长的陶瓷生产历史中,景德镇实现了从龙窑到气窑的一系列转变,每一次的窑炉变革都为陶瓷行业带来了巨大的发展。

龙窑龙窑也被称为“蜈蚣窑”“蛇窑”,窑身为长条形,依山傍丘倾斜构筑。

据考证,至迟在春秋战国时期,已有人用龙窑烧造印纹硬陶和原始瓷。

景德镇陶瓷烧造使用龙窑的历史最早可以追溯到宋元时期20世纪70年代在湖田发现的多座龙窑遗址来看,龙窑在景德镇陶瓷生产过程中所起到的作用也在不断发展变化。

从景德镇的考古发掘来看,在湖田、绕南等地都发现了龙窑烧造的遗址,可见龙窑在景德镇存在的历史比较长,且起到了重要的作用。

根据景德镇宋元窑址来看,大部分窑址都是依山而建,也可以推断出当时景德镇进行陶瓷生产的窑炉大部分是龙窑;并且从北宋的湖田、湘湖、白虎湾等地的陶瓷生产遗迹来看,北宋时期,景德镇陶瓷生产达到了一个顶峰,和龙窑窑炉生产有着密切的关系。

后来南宋时期,由于龙窑生产受到自然环境的各种限制,并且一些新式窑炉慢慢出现,龙窑慢慢退出了历史舞台。

马蹄窑马蹄窑因其形状从上往下看又像一个马蹄,故又称“马蹄窑”。

这种窑业生产模式最初在北方平原地区流行。

元朝时期,景德镇陶瓷生产虽然仍以龙窑为主,但结合平原地形,出现了类似于北方馒头窑的马蹄窑。

元朝的陶瓷制作元朝(1271年-1368年)是中国历史上的一个重要时期,也是中国陶瓷制作的繁荣时期。

在元朝的统治下,陶瓷工艺得到了长足的发展,瓷器的质量和创新达到了前所未有的高度。

本文将介绍元朝时期的陶瓷制作技术、瓷器的特点以及它们在当时的社会背景下的重要意义。

一、元朝陶瓷制作技术的发展元朝时期,陶瓷制作技术得到了一系列的创新和改进。

首先,在元朝早期,官窑成为了主导陶瓷制作的重要力量。

官窑主要分为七个窑口,分别是汝州窑、定窑、钧窑、哥窑、宜兴窑、景德镇窑和德化窑。

每个官窑都有其独特的特色和技术。

其中以哥窑和钧窑最为著名。

哥窑以其独特的青绿釉而闻名,这种釉色在陶瓷史上是独一无二的。

哥窑的制作工艺非常讲究,工匠们掌握了精湛的釉色控制技术,使得瓷器呈现出动人的独特韵味。

钧窑以其绚丽多彩的釉色和纹饰而闻名,钧窑的制作工艺较为复杂,需要经过多次烧制和釉色处理才能完成。

钧窑的出现为元朝的陶瓷制作带来了新的突破和挑战。

此外,元朝的陶瓷制作还受到了瓷器进口的影响,特别是与伊朗和中亚地区的文化交流。

通过与中亚的丝绸之路连接,元朝将大量进口的瓷器与本土制作相结合,不断进行技术融合和创新。

二、元朝瓷器的特点元朝瓷器在形状、釉色和纹饰等方面都有其独特的特点。

首先是形状方面,元朝的瓷器形状多样,包括碗、盘、罐、壶等各种器型。

其中,碗是元朝陶瓷制作中的重要品类,有青花碗、黑釉碗等多种类型。

其次是釉色方面,元朝陶瓷釉色丰富多样,包括青花、红釉、翠绿、天青等。

这些釉色在当时被视为珍品,因其制作工艺的复杂性和艳丽的颜色而受到广泛的推崇。

再次是纹饰方面,元朝的瓷器纹饰精美细腻,既有中国传统的纹样,如云纹、龙纹、花卉纹等,也有中亚的影响,如葡萄纹、大理石纹等。

这些纹饰使得元朝瓷器更加独特和精美。

三、元朝瓷器的社会意义元朝时期的瓷器制作在当时的社会中具有重要的意义。

首先,瓷器的制作不仅为皇室贵族提供了装饰和使用的物品,也成为了对外交往的重要礼品。