单元17(五代宋元考古:宋代)

- 格式:ppt

- 大小:12.61 MB

- 文档页数:38

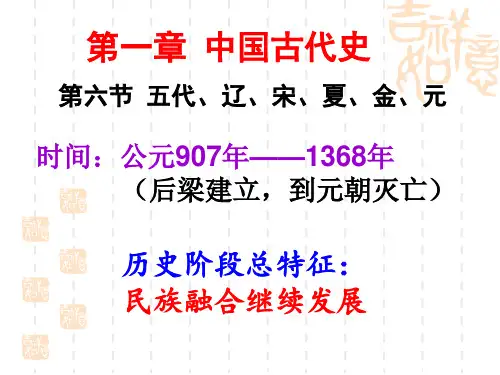

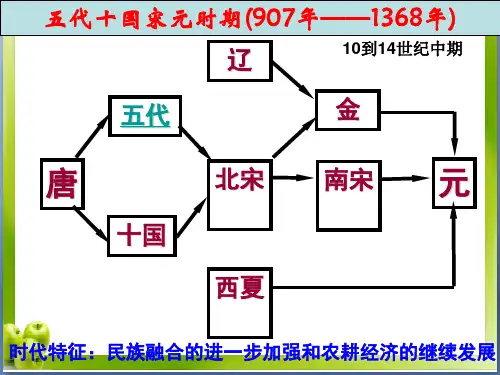

中国古代史名词解释(宋元)1.五代十国唐宋之间的一个历史阶段。

唐亡后,在中原地区相继出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代的更替,史称“五代”;南方先后存在过十国指吴、南唐、吴越、闽、楚、南平、前蜀、后蜀、北汉九个政权,加上位于今山西中部的北汉,总称“十国”。

五代前期,北方战火连年,经济破坏严重,南方虽处于割据状态,但社会较为安定,经济发展较快。

后周通过改革,国力增强,统一趋势明朗。

960年,赵匡胤代后周称帝,建立宋王朝,结束了五代十国局面。

2.主户和客户唐、宋户籍均有主、客户之别。

唐朝主户指土著户,客户指外来户。

北宋主户分为官户和民户,官户是品官之家,不负担国家赋役,另立户籍。

民户是一般人家,分为五等,都是有常产之人。

客户指无田无牛的佃农。

主户之中一、二、三等户是地主,四、五等户是自耕农。

自耕农的主户和佃农的客户占人口绝大多数,是宋代主要的劳动者,也是主要的剥削对象。

3.庆历新政宋代仁宗庆历年间进行的改革。

宋仁宗时,官僚队伍庞大,行政效率低,人民生活困苦,辽和西夏威胁着北方和西北边疆。

庆历三年(1043),范仲淹、富弼、韩琦同时执政,欧阳修、蔡襄、王素、余靖同为谏官。

宋仁宗责成他们在政治上有所更张以“兴致太平”。

范仲淹与富弼提出明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令等10项以整顿吏治为中心的改革主张。

欧阳修等人也纷纷上疏言事。

宋仁宗采纳了大部分意见,施行新政。

由于新政触犯了贵族官僚的利益,因而遭到他们的阻挠。

五年初,范仲淹、韩琦、富弼、欧阳修等人相继被排斥出朝廷,各项改革也被废止。

4.元祐更化北宋哲宗元祐年间废除熙宁、元丰时新法的事件。

元丰八年(1085),神宗死,子煦(哲宗)继位,年幼,祖母宣仁太后高氏垂帘听政,陆续起用司马光、吕公著、范纯仁、吕大防等,废除神宗与王安石推行的大部分新法。

贬黜熙拧、元丰时用事诸臣,停止使用王安石《三经新义》为科举考试的根据,修改熙宁、元丰时史官记录,重新编纂《神宗实录》。

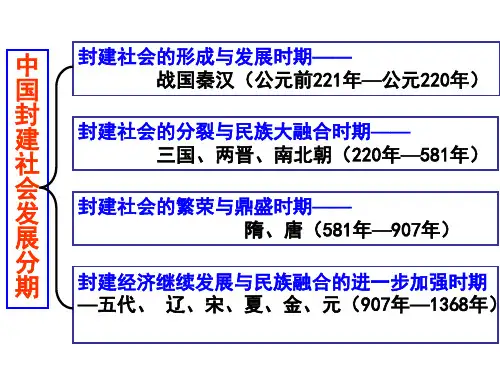

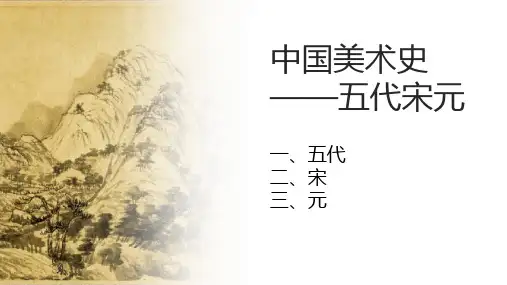

五代、辽、宋、夏、金、元时期的文化教案第一章:五代十国时期的文化概述1.1 教学目标1.1.1 了解五代十国时期的历史背景和文化特点1.1.2 掌握五代十国时期的重要历史事件和文化成就1.1.3 培养学生的分析能力和综合能力1.2 教学内容1.2.1 五代十国时期的政权更迭和地域分裂1.2.2 儒学、道教和佛教在五代十国时期的传播和发展1.2.3 文学艺术和科学技术的成就与影响1.3 教学方法1.3.1 讲授法:介绍五代十国时期的历史背景和文化特点1.3.2 案例分析法:分析五代十国时期的重要历史事件和文化成就1.3.3 小组讨论法:讨论五代十国时期的文化对后世的影响第二章:辽朝时期的文化特点2.1 教学目标2.1.1 了解辽朝时期的历史背景和文化特点2.1.2 掌握辽朝时期的文学艺术和科学技术成就2.1.3 培养学生的分析能力和综合能力2.2 教学内容2.2.1 辽朝的建立和辽文化的形成2.2.2 辽朝时期的文学艺术和科学技术成就2.2.3 辽朝时期的文化对后世的影响2.3 教学方法2.3.1 讲授法:介绍辽朝时期的历史背景和文化特点2.3.2 案例分析法:分析辽朝时期的文学艺术和科学技术成就2.3.3 小组讨论法:讨论辽朝时期的文化对后世的影响第三章:宋朝时期的文化成就3.1 教学目标3.1.1 了解宋朝时期的历史背景和文化特点3.1.2 掌握宋朝时期的文学艺术和科学技术成就3.1.3 培养学生的分析能力和综合能力3.2 教学内容3.2.1 宋朝的建立和宋文化的形成3.2.2 宋朝时期的文学艺术和科学技术成就3.2.3 宋朝时期的文化对后世的影响3.3 教学方法3.3.1 讲授法:介绍宋朝时期的历史背景和文化特点3.3.2 案例分析法:分析宋朝时期的文学艺术和科学技术成就3.3.3 小组讨论法:讨论宋朝时期的文化对后世的影响第四章:西夏时期的文化特点4.1 教学目标4.1.1 了解西夏时期的历史背景和文化特点4.1.2 掌握西夏时期的文学艺术和科学技术成就4.1.3 培养学生的分析能力和综合能力4.2 教学内容4.2.1 西夏的建立和西夏文化的形成4.2.2 西夏时期的文学艺术和科学技术成就4.2.3 西夏时期的文化对后世的影响4.3 教学方法4.3.1 讲授法:介绍西夏时期的历史背景和文化特点4.3.2 案例分析法:分析西夏时期的文学艺术和科学技术成就4.3.3 小组讨论法:讨论西夏时期的文化对后世的影响第五章:金朝时期的文化成就5.1 教学目标5.1.1 了解金朝时期的历史背景和文化特点5.1.2 掌握金朝时期的文学艺术和科学技术成就5.1.3 培养学生的分析能力和综合能力5.2 教学内容5.2.1 金朝的建立和金文化的形成5.2.2 金朝时期的文学艺术和科学技术成就5.2.3 金朝时期的文化对后世的影响5.3 教学方法5.3.1 讲授法:介绍金朝时期的历史背景和文化特点5.3.2 案例分析法:分析金朝时期的文学艺术和科学技术成就5.3.3 小组讨论法:讨论金朝时期的文化对后世的影响第六章:元朝时期的文化融合6.1 教学目标6.1.1 理解元朝时期的历史背景和文化特点6.1.2 分析元朝时期的文学艺术和科学技术成就6.1.3 培养学生的跨文化交流能力6.2 教学内容6.2.1 元朝的建立与蒙汉文化的融合6.2.2 元朝时期的宗教政策与文化多样性6.2.3 元朝的文学艺术成就,如戏曲、书法、绘画6.2.4 元朝的科学技术发展,如天文历算、四大发明的影响6.3 教学方法6.3.1 比较法:分析蒙汉文化的差异与融合6.3.2 案例研究法:探讨元朝代表性文化成就的案例6.3.3 小组合作法:研究元朝文化对不同地区的影响第七章:元朝时期的宗教与文化7.1 教学目标7.1.1 认识元朝时期宗教的多样性和影响力7.1.2 理解宗教与文化的相互影响7.1.3 培养学生的批判性思维能力7.2 教学内容7.2.1 元朝的主要宗教信仰,如佛教、道教、伊斯兰教、基督教7.2.2 宗教政策对文化发展的影响7.2.3 宗教文化与元朝时期的社会生活7.3 教学方法7.3.1 讨论法:探讨宗教信仰对社会文化的贡献7.3.2 小组讨论法:分析不同宗教在元朝的传播与影响7.3.3 实地考察法:如果可能,组织学生参观宗教文化遗址第八章:元朝时期的文学艺术8.1 教学目标8.1.1 欣赏元朝时期的文学艺术成就8.1.2 分析元朝文学艺术的特点和贡献8.1.3 培养学生的审美能力和文化理解力8.2 教学内容8.2.1 元曲、杂剧的形成与发展8.2.2 元代书法、绘画的艺术风格8.2.3 元代文学艺术家的代表作品8.3 教学方法8.3.1 作品分析法:深入解析元朝代表性文学作品和艺术作品8.3.2 小组展示法:学生展示对元朝文学艺术的研究成果8.3.3 创意实践法:鼓励学生创作以元朝文化为灵感的艺术作品第九章:元朝时期的科学技术9.1 教学目标9.1.1 了解元朝时期的科学技术发展9.1.2 分析元朝科学技术的特点和影响9.1.3 培养学生的科学探究能力9.2 教学内容9.2.1 元朝的天文历算学成就9.2.2 元朝的医学成就与药物学发展9.2.3 元朝的四大发明对世界的影响9.3 教学方法9.3.1 实地考察法:参观科技博物馆或历史遗址9.3.2 案例研究法:分析元朝科学技术成就的具体案例9.3.3 小组合作法:研究元朝科技对后世的影响第十章:五代、辽、宋、夏、金、元时期文化的综合回顾10.1 教学目标10.1.1 综合理解五代、辽、宋、夏、金、元时期的文化发展10.1.2 分析各个时期文化的内在联系和外部影响10.1.3 培养学生的综合分析能力和历史思维10.2 教学内容10.2.1 回顾五代、辽、宋、夏、金、元时期的主要文化成就10.2.2 分析各个时期文化的传承与变革10.2.3 探讨这些时期文化对现代社会的启示10.3 教学方法10.3.1 讨论法:引导学生总结各个时期的文化特点10.3.2 小组讨论法:比较不同朝代文化的异同10.3.3 项目研究法:鼓励学生进行跨时期的文化研究项目重点和难点解析1. 重点环节:五代十国时期的文化概述难点解析:五代十国时期政权更迭频繁,地域分裂严重,需要重点掌握这一时期的文化特点和重要历史事件。

【七下大单元教学设计】宋元大单元学习01从大单元大概念上整体认知宋元时期的时代特征【单元分析与大单元设计建议】宋元时期的表层主题有二,一为民族关系发展,一为社会变化,暗藏的主题为中原政权和少数民族政权的并立,本单元的8节课内容便是围绕这两个主题来编撰的,其中第6课讲北宋的统治和重文轻武的政策,第7课讲北宋和辽、西夏之间的战和关系发展,第8课讲金的崛起和南宋偏安,第9课从农业、手工业和商业等方面展现了宋代经济的繁荣发展,第10课和11课讲述了蒙古的崛起,元朝的统一和元朝对民族交融、边疆治理的贡献,第12课和13课从都市生活、文化科技和中外交通等方面展现了宋元时期的社会变化和历史贡献。

其中,6-8课加上10-11课讲述的是辽宋夏金元等政权的对峙与民族关系的发展,9课加上12-13课,与宋元时期的社会变化有关。

在进行大单元整合学习时,不必打破课与课之间的界限,但是可以通过简单调整课节的顺序,围绕单元主题进行重组,前5个课时围绕“民族关系发展”来学习,完成6-8课的学习后,暂时跳过第9课,开始10和11课的学习;完成宋元政治史的学习后,后3个课时围绕“社会变化”学习,回过头来学习第9课与12-13课。

【大单元教学目标】2022新课标要求如下:认识北宋面临的新形势,了解辽、宋、西夏的并立与北宋强化中央集权和重文轻武的政策;通过了解宋金之战、南宋偏安和南方地区的经济繁荣,知道中国古代经济重心的进一步南移;通过了解蒙古兴起和元朝统一,设立行省、宣政院等制度,知道西藏在元代正式纳入中国版图,理解元朝统一对中华民族进一步交融的重要意义;通过了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流,认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位;通过岳飞、文天祥等人的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神;通过印刷术、指南针、火药的应用和外传,认识中国古代的重要发明对世界文明发展的贡献。

在大单元主题上,应该掌握这一时期的政治变化与民族关系的发展和社会变化的表现。

多元文化的碰撞交融与文明高度发展(同步练习)总分 100 分,共 2 大题 18 题一、选择题(本大题共16小题,共80.0分)1.《元史桑哥传》载: “桑哥又以总制院所统西番(即吐蕃) 诸宣慰司, 军民财谷,事体甚重, 宜有以崇异之, 奏改为宣政院。

”这段史料可以佐证()A. 元朝实行了行省制度B. 元朝的交通空前发展C. 西藏成为元朝行政区D. 忽必烈重视发展农业2.现在我国实行省、县、乡三级行政区划设置,其中省级行政区划始于( )A. 秦B. 隋C. 唐D. 元3.台湾古称夷洲、琉球等。

据考证, 台湾与大陆的联系最早可追溯到三国时期, 而我国中央政府对台湾的管辖则始于元朝。

元朝设置的管辖台湾地区的专门机构是( )A. 宣政院B. 西域都护府C. 中书省D. 澎湖巡检司4.世界上最早的纸币出现于1000多年前,当今世界网络货币开始流行,纸币的使用率逐步降低。

从网络货币和纸币产生的原因看,其共同点之一是()A. 造纸术和印刷术的普遍使用B. 市场上流通的货币不便携带C. 商业都成为社会的第一产业D. 计算机网络技术的广泛应用5.我国经济重心的南移经历了一个漫长的过程,下图对这一过程作了形象描述,甲处应填写的是()A. 隋朝B. 唐朝C. 南宋D. 元朝6.与汉唐相比,宋元经济发展的特点有()全国的经济重心逐渐转移到了黄河流域商业繁荣,出现了纸币和商标等新事物太湖流域的苏州、湖州成为重要的粮仓“海上丝绸之路”繁荣,海外贸易发达A. B. C. D.7.某校举办宋代历史专题手抄报比赛,一位同学摘录了有关太湖流域水稻、棉花和茶叶的种植史资料,又搜集了下列三幅图片。

这些资料共同反映的主题是()A. 发达的农业生产B. 繁荣的南方经济C. 精巧的手工技艺D. 发达的南方商业8.汉代“(江南)不忧冻饿,亦亡(无)千金之家”,到宋代则有“苏湖熟,天下足”“苏常熟,天下足”的谚语。

与出现这一变化相关的因素有()北方人口的大量南迁江南社会较安定南方农业生产基础好政治中心的南移A. B. C. D.9.江南地区在汉代时“地广人稀、刀耕火种”,发展到宋代时出现了“苏湖熟,天下足”“苏常熟,天下足”的景象。