古代汉语:词汇讲稿

- 格式:doc

- 大小:208.50 KB

- 文档页数:66

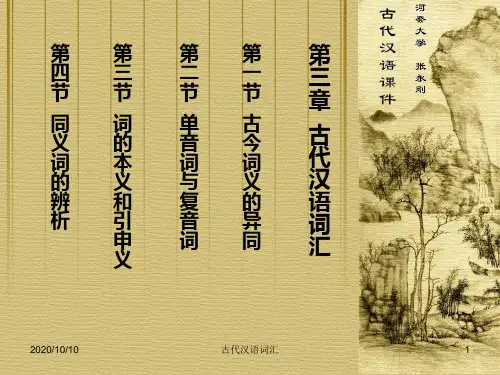

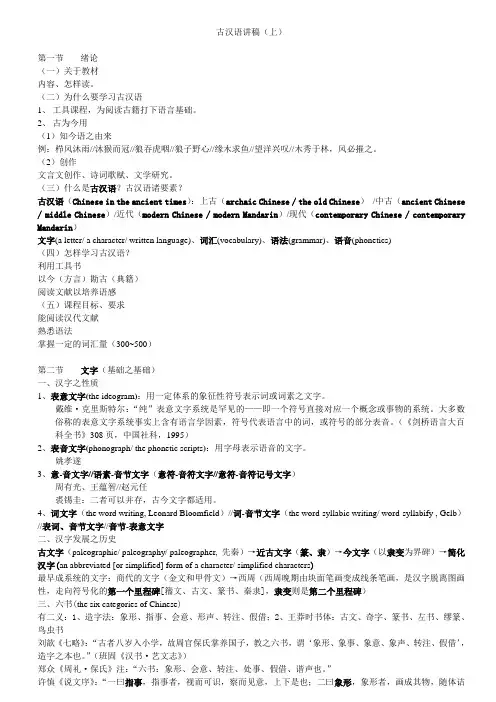

古汉语讲稿(上)第一节绪论(一)关于教材内容、怎样读。

(二)为什么要学习古汉语1、工具课程,为阅读古籍打下语言基础。

2、古为今用(1)知今语之由来例:栉风沐雨//沐猴而冠//狼吞虎咽//狼子野心//缘木求鱼//望洋兴叹//木秀于林,风必摧之。

(2)创作文言文创作、诗词歌赋、文学研究。

(三)什么是古汉语?古汉语诸要素?古汉语(Chinese in the ancient times):上古(archaic Chinese / the old Chinese)/中古(ancient Chinese / middle Chinese)/近代(modern Chinese / modern Mandarin)/现代(contemporary Chinese / contemporary Mandarin)文字(a letter/ a character/ written language)、词汇(vocabulary)、语法(grammar)、语音(phonetics)(四)怎样学习古汉语?利用工具书以今(方言)勘古(典籍)阅读文献以培养语感(五)课程目标、要求能阅读汉代文献熟悉语法掌握一定的词汇量(300~500)第二节文字(基础之基础)一、汉字之性质1、表意文字(the ideogram):用一定体系的象征性符号表示词或词素之文字。

戴维·克里斯特尔:“纯”表意文字系统是罕见的——即一个符号直接对应一个概念或事物的系统。

大多数俗称的表意文字系统事实上含有语言学因素,符号代表语言中的词,或符号的部分表音。

(《剑桥语言大百科全书》308页,中国社科,1995)2、表音文字(phonograph/ the phonetic scripts):用字母表示语音的文字。

姚孝遂3、意-音文字//语素-音节文字(意符-音符文字//意符-音符记号文字)周有光、王蕴智//赵元任裘锡圭:二者可以并存,古今文字都适用。

自己收集整理的错误在所难免仅供参考交流如有错误请指正!谢谢古代汉语视频讲稿(第三讲)文字知识:古今字异体字通假字同学们好上一讲我们讲了汉字的形体结构目的是通过分析汉字的形体结构探求词的本义随着汉语词的孳乳分化书写它的汉字也作出相应的增加或调整;又由于汉字历史悠久使用它的人数多地域广在长期发展过程中汉字与汉语词的关系出现了错综复杂的情况给阅读古书造成障碍这一讲我们一起学习汉字知识:《古今字、异体字、通假字》就是为了弄清汉字与汉语词的复杂关系从而更好地理解词义读懂古书一.古今字1.什么是古今字上古文字数量少常常是一个字写几个词以致影响书面交际后世为了区别就让使用频率高的词占据原字形而为其他词造了新字于是形成了古今字古今字就是古今分化字我们把分化以前一字写数词的字称作"古字"把分化后记词各有专司的字称作"今字"例如:"奉"字原有"两手捧着"、"俸禄"、"恭敬地接受"等意思后来为了区别几个词就让使用频率高的"恭敬地接受"这个词还用"奉"而为"俸禄"另造"俸"字为"两手捧着"这个词另造"捧"字这样"奉"与"俸"、"捧"就形成了古今字如果所有的书都把"俸禄"这个词写成"俸"把"两手捧着"这个词写作"捧"就不存在古今字的问题了但在"今字"分化出来以前的古书都用的古字;"今字"分化出来后有的作家追求古雅仍然用古字这就给我们阅读古籍造成了困难需要我们在阅读过程中识别古字并按今字去理解所以下面就谈谈--2.如何识别古今字古今字在形体上有某些联系这就为我们识别古字并把它替换成相应的今字提供了线索教材上讲到古今字的形成有两个来源:一是词义分化而形成古今字例如"见"字最初是看见的意思后来分化出"出现"这个词义"看见"和"出现"都用同一个字表示影响交际就把"出现"这个词另造一个"现"字这就出现了古今字二是同音假借而形成古今字我们在第一讲中提到过的表示一级行政单位的"州"、副词"亦"、否定词"莫"分别是借用表示水中陆地的"州"、表示腋下的"亦"、表示日暮的"莫"来代替的这些词都借而不还;表示水中陆地的"州"、表示腋下的"亦"、表示日暮的"莫"就分别另造"洲"、"腋"、"暮"这就出现了古今字而两种原因形成古今字构造今字的方法都有三种:一是在古字的基础上增加形符变成今字如:其/箕取/娶昏/婚莫/暮家/嫁要/腰辟/避等二是在古字的基础上增加声符变成今字如:自/鼻三是在古字的基础上改变形符或略加变形构成今字如:说/悦赴/讣敛/殓振/赈张/胀大/太等四是脱离古字另起炉灶就是说古字和今字形体是没有什么联系这主要是由于通假造成的今字如:亡/无伯/霸等第四种我们可以把它们仍当作通假字看就前三种而论我们读古书时感到某字在特定的环境中无法解释而在这个字的基础上增加一个形符、声符或更换一个形符就解释得通那么这个字就是古字例如"位尊而无功奉厚而无劳"中的"奉"字我们按今义解释不通而在它的左边加一个单人旁就通了因为"俸"(俸禄)和"位"(地位)相对值得注意的是有些古字增加一个偏旁或改变一个偏旁变成了今字;而文字改革时又把增加的那个偏旁去掉或把改变的偏旁换掉恢复古字的形体变成简化字例如:"亲戚"的"戚"和"悲戚"的"戚"在上古是同一个字后来"悲戚"的"戚"在古字下加了一个心字底构成今字;文字改革时把心字底去掉变成简化字同样的情况如:采--*--采没--殁--没占--*--占二.异体字1.什么是异体字异体字又称或体字是指记录同一个词音义完全相同而形体不同的一组字如"歌咏"的"咏"写成口字旁或写成言字旁;"光辉"的"辉"写成光字旁或写成日字旁这个定义概括了构成异体字的条件:音义完全相同在任何情况下都可以互相替换的字才是异体字异体字的出现是由于使用汉字的人数多、地域广造成的同一个词这个群体用这个字表示那个群体用那个字表示很明显异体字是书面交际的障碍因此秦统一后在全国范围内推行"书同文"的政策废除了不符合文字规范的异体字但在秦以后漫长的历史发展过程中异体字又不断出现解放后随着语言文字规范化的深入发展归并了异体字但古籍中还存在着大量的异体字为了克服这些障碍有必要学习掌握异体字2.异体字的种类异体字的形体差异主要有三种类型:第一造字方法不同而造成异体字如:*(形声)/岩(会意)氵戾(形声)/泪(会意)岳(会意)/*(形声)第二造字素材不同而造成异体字如:形符不同:咬/齿交睹/者见杯/* 筏/木伐声符不同:蚓/虫寅裤/衤夸烟/* 俯/亻免声符、形符都不同:村/诉/* 剩/*第三偏旁位置不同而造成异体字如:秋/*期/* 鹅/*(里)由于异体字音义完全相同可以互相替换所以使用异体字不影响对句意的理解不过由于文字改革时归并了异体字所以我们大多数人只认识一组异体字中常用的一个另一个或几个就不认识了需要查检工具书三.通假字1.什么是通假字通假字是本字的替代字就是借用音同或音近的字代替本字的用字现象在某句话中本来应该用某个字却用了一个音同或音近的字来代替用现代人的眼光看这属于别字这种情况在古代文献中大量存在是有其原因的在印刷术发明以前知识的传授靠口讲手记书籍的流传靠辗转相抄当人们一时写不出本字时就顺手借音同或音近的字代替经过抄写流传相沿成习约定俗成就得到了社会的认可通假字在两汉以前的古籍中比较常见;魏晋以后随着文字使用的不断规范形成了词有定字的局面通假字日渐减少;唐宋以后使用通假字必须有古籍的依据否则就被看成是写了错别字2.通假与假借的关系通假字是本字的同音替代字本字与通假字的形体没有什么联系识别通假字的难度很大对我们初学者来说只有靠多记了凡是注释"某"通"某"的前一个是通假字上一讲我们谈到了假借字假借字与通假字都是借用同音字(通假字还可以借用音近的字)来书写一个词这是它们的相同点通假字与假借字的区别主要有两点:其一借假字是"本无其字"即某个词没有造出相应的字就借用某个同音字来书写它例如:表示否定意义的"没有人"、"没有谁"或"没有"这些词在当时的口语交际中已经出现但造不出字来记录就借用了表示日暮的"莫"来代替而通假字是"本有其字"即某个词已经造出相应的字由于种种原因而没有用本来应该用的字(本字)而用音同或音近的字来代替例如:"早晚"的"早"在当时已经造出字来《史记·项羽本纪》的一句"旦日不可不蚤自来谢项王"却没有用"早"字而是用了与之读音相同的"蚤"字其二假借字对所借的字形往往是长期甚至是永久占用以致人们不得不再造新字以与之区别;而通假字则只是临时借用随着用字的不断规范字词的关系逐步固定除了文人们为仿古而故意使用外一般不再使用了这里要强调一点对我们初学者来说识别古字、异体字和通假字都有一定的难度要靠我们积累把学过的选文中的古字、异体字和通假字记住凡是注释为"某是某的古字"的不用说是古字;凡注"某同某"的是异体字;注"某通某"的是通假字。

第一章绪论第一节词与词汇一、词什么是词,这个问题看似简单,一般人们给词下的定义:词是最小的能够独立运用的语言单位。

但其实这个问题很复杂,因为涉及词与短语、语的区别及词的同一性等理论难题。

也因为这些难题的存在,有些学者甚至提出以“字”作为研究汉语研究的单位。

这里我们可以通过《过秦论》中的两段来观察什么是词。

秦孝公据殽函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下、包举宇内、囊括四海之意,并吞八荒之心。

当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯。

于是秦人拱手而取西河之外。

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。

当此之时,齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵。

此四君者皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。

于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋;齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅之徒通其意;吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。

尝以十倍之地,百万之师,叩关而攻秦。

秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。

秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣。

于是从散约败,争割地而赂秦。

秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹;因利乘便,宰割天下,分裂山河。

强国请服,弱国入朝。

延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事。

这里有几个问题大家可以思考:1.这两段共有多少个词?“周室”、“于是”、“席卷”、“八荒”、“逡巡”、“国家”是词吗?2.“囊括四海之意”与“商君佐之”中的“之”是一个词吗?“秦无亡矢遗镞之费”中的“亡”与“追亡逐北”中的亡是一个词吗?我们的目的不是在有多少词上较真,而是要提出古汉语词汇研究中常遇到的两个问题:词与短语的区别;词的同一性。

关于前者,一般人们已不再强行规定词和短语的界限,依据认知语言学的认识,词与短语是两个范畴,但二者并无绝对界限,齐衝将“词”分为若干层级:(1)最接近词的就是完全词化的;(黏着词素,如自,者)(2)准词化;(准黏着词素,如司,长)(3)语法范畴加上语义变化;(饮水,广袤)(4)语法范畴的变化;(漆器)(5)语义的转化;(黔首)(6)语义的喻化;(稗官)(7)术语化(专有名词);(家罪)(8)无词汇化标记。

大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,与大家分享关于古代汉语的一些心得与体会。

我国历史悠久,文化灿烂,古代汉语作为中华民族的瑰宝,承载着丰富的历史信息和深厚的文化底蕴。

今天,我将从以下几个方面来谈谈我对古代汉语的认识和理解。

一、古代汉语的起源与发展古代汉语,顾名思义,是指我国古代时期的语言。

它起源于远古时期,经历了夏、商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清等历史时期,最终演变成了现代汉语。

古代汉语的发展历程,是我国历史发展的重要见证。

1. 夏商时期:这一时期,汉字尚未形成,语言主要以口语为主。

夏商时期的甲骨文、金文等,为我们了解古代汉语提供了珍贵的资料。

2. 周朝:周朝是我国古代汉语发展的一个重要阶段。

周代的《诗经》、《尚书》等古籍,反映了当时的社会生活和语言特点。

3. 秦汉时期:秦始皇统一六国后,实行“书同文、车同轨”的政策,促进了汉字的统一和发展。

汉代,出现了《楚辞》、《汉赋》等文学形式,丰富了古代汉语的表现手法。

4. 魏晋南北朝:这一时期,汉语发生了重大变革,形成了汉语方言和文学语言的分野。

同时,佛教的传入,使得佛教语言对汉语产生了深远的影响。

5. 唐宋时期:唐宋时期,汉语进入了一个繁荣发展的阶段。

唐诗、宋词等文学形式,展现了古代汉语的优美和丰富。

6. 元明清时期:明清时期,汉语继续发展,出现了《红楼梦》、《西游记》等经典文学作品,进一步丰富了古代汉语的内涵。

二、古代汉语的特点与魅力古代汉语作为中华民族的瑰宝,具有以下特点:1. 丰富的词汇:古代汉语词汇丰富,许多词汇至今仍被使用。

如“海纳百川”、“闭关锁国”等成语,都源于古代汉语。

2. 精美的修辞:古代汉语善于运用各种修辞手法,如比喻、拟人、夸张等,使语言生动形象。

如《诗经》中的“青青子衿,悠悠我心”,运用了拟人手法,形象地表达了主人公的情感。

3. 独特的语法:古代汉语的语法结构与现代汉语有所不同,如古代汉语中的“之”、“乎”、“者”等虚词,在现代汉语中已不再使用。

古代汉语视频讲稿(第四讲)词汇知识:词的古义和今义词的本义和引申义同学们好。

本讲我们一起学习古代汉语的词汇知识。

语言的演变,不外乎语音、词汇、语法三个方面的变化。

其中,语法发展缓慢,具有极大的稳固性。

词汇的变化最快、最显著。

词汇的变化包括这么几种情况:一是旧词汇的消失,二是新词汇的出现,三是词义发生变化,四是词的形态发生变化。

由于社会的发展,旧的事物消失,用来表示旧事物的词汇也消失;新事物不断出现,用来表示新事物的词汇也不断出现,这都好理解。

词的形态变化将在下节课讲。

这一节课讲词义的变化。

出现词的古义和今义的不同,是词义变化的结果;词由本义派生出引申义,是词义变化的主要形式,也是出现词的古义和今义不同的主要原因之一。

这里先讲《词的古义和今义》由于一个词的写法未变,而词义发生了变化,我们读古文时很容易以今释古,误解误读,所以学习古代汉语要十分注重解析古今词义的异同。

古今词义的演变,显现出以下几种情况:一.古今词义基本相同这主要是基本词汇,如:日、月、山、水等。

二.古今词义有差异这差异表现在:1.词义程度上的差异⑴词义变化显著的,如:走:古义--跑;今义--行走去:古义--离开;今义--到......去怜:古义--爱;今义-可怜城:古义--城墙;今义--城市毙:古义--倒下;今义--死⑵词义变化微殊的,如:勤:古义--辛劳、劳苦(与逸相对);今义--勤快、勤俭(与懒相对)。

逐:古义--追赶;今义--赶走访:古义--咨询;今义--拜访2.词义范围的差异我们讨论词义程度的差异,是要引起注意,不要把差异小的当作没有差异,从而出现以今释古。

实际上,古今词义程度上的差异并不是词义变化的种类;古今词义变化的种类只是这里讲的"范围的差异"和下面要讲的"感情色彩的差异"。

古今词义范围的差异有三种情况:⑴词义扩大--即一个词所概括的客观事物的范围扩大了。

例如:孝公时时睡,弗听《说文》:"睡,坐寐也。

第二章詞彙第一節古今漢語詞彙的異同一、古漢語的字和詞對於古漢語詞彙的學習,一個首要的問題是分清楚字和詞。

字是用來記錄詞的。

漢字雖然有音有義,但音義是有聲的語言賦予它的,它本身只是記錄語言的符號而已。

脫離了漢語,漢字便失去了文字的性質。

例如“日”,對於不懂漢語的人來說,絕對不會把它讀作rì,也不會跟空中的太陽聯繫起來。

但是由於上古代漢語以單音詞爲主,單音詞書寫時,一個詞就寫成一個漢字。

再加上字形所反映的本義往往與詞義有關係,所以,古人一般把一個字當成一個詞,用“字”稱呼詞,用“字義”指詞義。

這樣一來,造成了這樣一種錯覺,仿佛漢字是直接記錄概念的,不自覺地將字和詞混同了起來。

例如《顔氏家訓·書證》:《禮》云:“定猶豫,決嫌疑。

”《離騷》曰:“心猶豫而狐疑。

”先儒未有釋者。

案:《尸子》曰:“五尺犬爲猶。

”《說文》:“隴西謂犬子爲猶。

”吾以爲人將犬行,犬好豫在人前,待人不得,又來迎候,如此往還,至於終日,斯乃豫之所以未定也,故稱猶豫。

“猶豫”本來是一個聯綿詞,“猶”、“豫”只是記錄兩個音節。

但《顔氏家訓》中過分注重字形,混同字詞,把聯綿詞“猶豫”中的“猶”和“豫”看作兩個詞來解釋,這是不正確的。

對此,清代學者黃生批評說:猶豫猶容與也。

容與者,閒適之貌;猶豫者,遲疑之情。

字本無義,以聲取之爾。

俗人妄生解說,謂獸性多疑,此何異以蹲鴟爲怪鳥哉。

考諸傳記,惟《文帝紀》作“猶豫未定”,《楊敞傳》(“猶與無決”)、《陳湯傳》(“將卒猶與”)、《後漢來歙伏隆傳》皆作“尤與未決”。

蓋以聲狀意,初無一定之字,妄解獸名者,眼縫自未開爾。

(《義府》卷下)在古代文獻中,大多數情況下一個字記錄的就是一個詞,字和詞具有一定的對應關係。

但並非所有字和詞都是一對一地對應。

在不少情況下,古代漢語的字,不等同於詞。

具體表現爲:同一個字形記錄不同的詞;同一個詞用不同字形記錄。

這就是“同字異詞”和“同詞異字”。

(一)同字異詞造成同一個字形記錄不同的詞的原因大致有下面幾種:1.假借(1)本無其字的假借。

例如:夫——夫1(成年男子)、夫2(指示代詞)、夫3(語氣詞)“夫”字本爲表示“成年男子”的這個詞造的字。

例如《詩經·秦風·黃鳥》:“維此奄息,百夫之特。

”(特:傑岀者)即其例。

漢語中表示“指示代詞”和“語氣詞”的詞,本無其字,但人們並沒給它們造字,而借用表“成年男子”的“夫1”記錄。

例如《戰國策·齊策四》:“乃歌夫長鋏歸來者也。

”此爲夫2(指示代詞)。

《論語·子罕》:“逝者如斯夫!不舍晝夜。

”此爲夫3(語氣詞)。

這樣一來,造成“夫”一字多詞。

來——來1(小麥)、來2(動詞,來往的來)、來3(語氣詞)、來4(表約數)《詩經·周頌·思文》:“貽我來麰。

”麰,大麥;來,小麥。

“來”字本爲此詞而造,可是常假借作下面一些詞的符號。

來2(動詞,來往的來)。

《論語·陽貨》:“來!予與爾言。

”又來3(語氣詞)。

《戰國策·齊策四》:“長鋏歸來乎!出無車。

”又來4(表約數)。

《祖堂集》:“這裏有三百來衆。

”(2)本有其字的假借,即通假。

例如:畔——畔1(田界)、畔2(背叛)畔1本用來表示“田界”。

《左傳·襄公二十五年》:“行無越思,如農之有畔。

”記錄“背叛”義的字本有“叛”字,可是古人本有其字而不用,通假記錄“田界”義的“畔”來表示。

例如《孟子·公孫丑下》:“寡助之至,親戚畔之。

”這樣一來,“畔”一字表二詞。

矢——矢1(箭)、矢2(屎)記錄“屎”的字本有“屎”字,可是古人經常不用它,通假記錄“箭”的“矢”字來表示。

如《莊子·人世間》:“夫愛馬者,以筐盛矢。

”“矢”字身兼矢1(箭)、矢2(屎)兩項功用。

2.同形字分別爲不同詞造字,有時碰巧會形體相同,這樣也會造成同字異詞現象。

例如:怕(bó)——怕(pà)《說文·心部》:“怕,無爲也。

从心,白聲。

”這是淡泊之“泊”的本字。

如敦煌寫經《法句譬喻經》:“不如寂靜無求,無欲憺怕。

”懼怕、擔心之義的“怕”是淡泊之“怕”的同形字。

如敦煌寫經《報慈母十恩經》:“血成白乳與兒飡,由(猶)怕更饑寒。

”姟(ɡāi)——姟(hái)“姟”,古數名,萬萬兆曰姟。

《國語·鄭語》:“出千品,具萬方,計億事,材兆物,收經入,行姟極。

”孩子的“孩”,俗寫時替換偏旁,寫作“姟”,這樣就和表示數名的“姟”同形。

例如敦煌寫經《大般涅槃經》:“譬如女人産育一子,嬰姟得病,是女憂惱。

”“姟”在古文獻中也是一字二用。

有時由於字體的演變,原來形體不同的字,後來變成了同形字。

例如:胄1(甲胄)-胄2(胄裔)甲胄的“胄”,《說文》說是“从冃由聲”。

胄裔的“胄”,《說文》說是“从肉由聲”。

漢字隸變後,“冃”和“肉”都變作“月”,因此表“甲胄”,表“胄裔”同用“胄”字。

3.派生未造新字一個詞由於詞義的引申,由甲詞派生出乙詞來,但乙詞的書寫形式仍然用甲詞的,於是就造成同字異詞。

例如:快1(快意)——快2(快捷)《說文·心部》:“快,喜也。

”快本義是心情舒暢,此爲快1。

宋玉《風賦》:“快哉此風。

”由此輾轉引申爲“快捷”義,此爲快2。

如《梁詩》:“健兒須快馬,快馬須健兒。

”快1、快2是意義有聯繫的兩個詞,但都用一“快”字記錄。

有些派生詞雖然仍用源詞的書寫形式,但讀音會發生變化。

如:說1(shuō)——說2(shuì)——說3(yuè)說1,說明,解釋。

《論語·八佾》:“成事不說。

”說2(shuì),說服。

《孟子·盡心下》:“說大人,則藐之。

”(要說服諸侯,就得輕視他)說3(yuè),喜悅。

《論語·學而》:“學而時習之,不亦說乎?”說3後來在形體上也發生變化,寫作“悅”。

4.簡化合用書寫形式本不相同的詞,有的在實行簡化字後合用一個字了,從而造成一字多詞。

例如:后——后(帝王)、後(後面)古籍中的“后”字,都表示“帝王”義。

例如《左傳·僖公三十二年》:“殽有二陵焉:其南陵,夏后臯之墓也;其北陵,文王之所避風雨也。

”正是其例。

“後”的本義是走在後面,落在後面。

《論語·先進》:“三子者出,曾皙後。

” 簡化漢字時,“後”字的簡體利用了同音的“后”字。

如果用簡化字,“曾皙後”就寫作“曾皙后”。

這樣“后”就會記錄兩個詞。

在古漢語中“后”、“後”有別,我們決不能反過來把“皇天后土”寫作“皇天後土”。

复——復、複復,復反義。

《左傳·僖公四年》:“昭王南征而不復,寡人是問。

”複,重複義。

陸游《遊西山村》:“山重水複疑無路,柳暗花明又一村。

”簡化漢字時,復、複二字都簡化爲“复”,記錄兩個詞。

(二)同詞異字造成同一個詞用不同字形記錄的原因大致有下面幾種:1.異體字一個詞由音義和功能相同的異體字記錄,會造成同詞異字。

例如:“絲線”——綫、線、綖唐祖詠《七夕》:“向月穿針易,臨風整綫難。

”“綫”改換聲符作“線”、“綖”。

北本《大般涅槃經》:“作舍取泥,不取縷線。

”其中的“線”,南本《大般涅槃經》作“綖”。

“綫”、“線”、“綖”三字記錄“絲線”這個詞。

此外,如遍徧、睹覩、溪谿、啼嗁、烟煙、譌訛、蹟迹、村邨、鞍鞌、雜襍等都屬於這種情況。

古漢語中的聯綿詞往往有多種寫法,這也應算同詞異字。

例如“匍匐”是一個雙聲聯綿詞,是趴在地上爬行的意思,它有多種同音書寫的形式。

如《詩經·邶風·谷風》:“凡民有喪,匍匐救之。

”《戰國策·秦策一》:“嫂蛇行匍伏,四拜自跪而謝。

”又作匍百、腹拍。

《秦和鍾銘》:“高引有慶,匍百四方。

”敦煌《央掘摩羅經》:“廚監惶怖,腹拍王前,‘若王原罪,乃敢實說。

’”其他的聯綿詞,如委蛇(逶迤、委佗、委移)、躊躇(踟躕、峙躊、躑躅、躕躇)、旁徨(彷徨、傍徨、旁皇、方皇)等,往往都有多種書寫形式。

2.通假前面說過,本有其字的假借(即通假)可以造成同字異詞。

這是從通假字的角度看的。

如果從本字的角度看,通假也可以造成同詞異字。

例如:《論語·陽貨》:“歸孔子豚。

”“歸”爲假借字,本字爲“饋”。

“歸”、“饋”記錄同一個詞。

《戰國策·秦策一》:“面目犁黑,狀有歸色。

”“歸”爲通假字,本字爲“愧”。

“歸”、“愧”記錄同一個詞。

此外如伸信、修脩、飛蜚、矢誓、矢屎等,都屬本字和通假字記錄同一個詞的情況。

3.區別字由於詞義引申或文字假借,往往造成一個漢字有“兼職”現象。

如果不造字分化職能,則會造成同字異詞。

如果造字分化職能,常在該漢字上添加偏旁以示區別,加偏旁的字叫區別字。

加偏旁的區別字和未加偏旁的本原字多屬同詞異字這種情況。

例如“昏”本義是日色昏暗,引申爲昏亂,如《呂氏春秋·誣徒》:“昏於小利,惑於嗜欲。

”又引申爲結婚(古代婚禮多在黃昏舉行),如《漢書·晁錯傳》:“男女有昏,生死相恤”。

起初本義、引申義都用“昏”字表達,後來分別寫作“昏”、“惛”、“婚”。

“昏”和“惛”、“昏”和“婚”都是同詞異字現象。

此外如“辟”的本義是“法”,但古籍中常借它記錄一些音同、音近的詞。

如《左傳·成公二年》:“旦辟左右。

”(表躲避)《商君書·弱民》:“農辟地。

”(表開闢)《史記·范雎傳》:“秦地辟遠。

”(表偏僻)《戰國策·齊策》:“不使左右親近便辟。

”(表寵嬖)一個“辟”字職務繁重,詞義容易混淆,所以後來分別加上偏旁,寫成“避”、“闢”、“僻”、“嬖”來分擔職務。

這樣“辟”和“避”、“辟”和“闢”、“辟”和“僻”、“辟”和“嬖”構成同詞異字現象。

二、古代漢語詞彙的特點古代漢語(主要指上古漢語)詞彙的主要特點是單音節詞佔絕對優勢。

這一點我們把文言翻譯成現代白話就可以清楚地感受到。

例如《論語·學而》中有一段話,用現代白話翻譯就是:孔子說:“學習了又時常溫習,不是很愉快嗎?有朋友從遠方來,不是很令人高興的嗎?人家不瞭解我,我也不怨恨,不也是一個有德的君子嗎?”但《論語》的原文是:子曰:“學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?”相比較,最大的不同就是文言字數要少一些。

其根本原因就是現代譯文中的許多複音詞在古代漢語中都用單音詞表達。

因此,我們在閱讀古文獻時,碰到兩個單音詞連用,不要誤認是複音詞。

例如:人不學,不知道。

(《禮記·學記》)——知,瞭解;道,道理。

江東雖小,地方千里。

(《史記·項羽本紀》)——地,土地;方,方圓。

雖然,猶有未樹也。

(《莊子·逍遙遊》)——雖,即使;然,這樣。

夫人情莫不貪生惡死,念父母,顧妻子。