现代汉语词汇的规范化要点

- 格式:ppt

- 大小:210.50 KB

- 文档页数:30

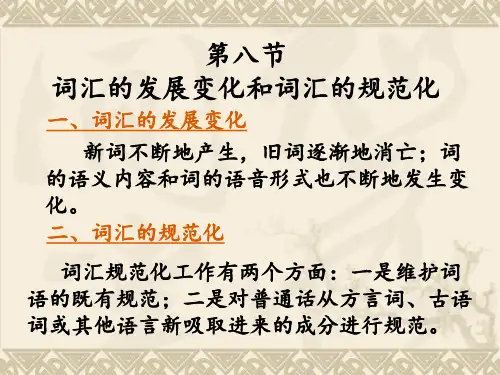

词汇的发展演变与词汇规范化一、词汇进展演变的原因语言是处在不断的运动与变化中的,这种动态运动既包含共时的使用中的变化,也包含历时的进展中的变化。

在语言的动态运动中,词汇的变化是最敏感、最迅捷、最频繁的。

语言的进展演变,既有自身的内部规律与原因,也有语言外部的影响与制约。

词汇的进展演变也一样,既有社会基础、认识基础,又有客观基础。

(一)社会的进展促成词汇的进展语言是一种社会现象,它无时无刻不受到社会进展的影响,词汇的进展更是如此,社会的任何变革、任何新事物的产生,都会在词汇的变化中映射出来。

甚至能够说,一个时期的词汇往往能够成为反映这一时期社会生活面貌的“晴雨表”。

1.社会制度的影响在人类社会的进展进程中,社会制度的更替与变革是不一致历史阶段的重要变化。

每一种新制度的产生,都会伴随着各类新事物的产生,每一种旧制度的消亡,也伴随着一些旧事物的消失,这些变化就带来了新词的产生、旧词的消亡、词义的变化等等一系列的连锁反映。

比如“奴隶”、“奴隶主”、“皇帝”、“嫔妃”、“佃户”、“姨太太”、“资本家”、“工会”、“党委”、“特区”、“独联体”、“联合国”等,这些在不一致的社会政治制度下形成的事物名称的兴衰存亡,是社会制度变革在词汇中的反映。

2. 生产力进展的影响随着经济的进展、生产力的进步,科技水平的提高,各类新事物层出不穷,从而产生了相应的新词。

比如“印刷”、“火药”、“汽船”、“钱庄”、“车间”、“火车”、“信用卡”、“电焊”、“按揭”、“VCD”、“克隆”、“因特网”等。

这些词都是在当时的生产力进展水平下,应新事物的需要而产生的,没有新事物的出现,也就没有这些词的出现。

3. 社会交流的推动所谓的“社会交流”,有两种情况,一是指操不一致语言的社会群体之间的交流,如操汉语的汉民族与操外语的其他国家或者地区之间的交流,产生了外来词;一种是使用同一种共同语的社会中不一致方言群体之间的交流,导致了对各类方言词与行业语的汲取。

当代汉语词汇的规范化词汇是语言的建筑材料。

掌握的语言材料越多、越好,建立起的语言大厦也就越雄伟越辉煌。

不过,话要说清楚,就真正的建筑材料而言,有现代化的建筑材料,也有过时的“秦砖汉瓦”,如果在建房的时候,不加选择,不看场合,胡乱地把现代化的建筑材料与过时的“秦砖汉瓦”混在一起使用,那么,建起来的就会是不伦不类的东西了。

当然,也不是说“秦砖汉瓦”就绝对不能用,假若是在仿古建筑中,或者是在某些作为点缀的地方,适当用些古代的材料也可获得很妙的效果。

语言运用也是如此,如果把古往今来四面八方的词语都不加选择地混用在一起,那么得出来的也不会是好东西。

试想一下,我国历史那么悠久,幅员那么辽阔,方言又如此众多,如果我们现在推广的普通话用词没有一定的标准,那将出现多么麻烦的混乱局面。

普通话定义中“以北方方言为基础方言”这个定语,主要是确定了普通话词汇取词的基本范围——北方话。

但北方方言区本身范围就很大,其中次方言的词汇差异也不算小。

如果对北方方言区内使用的词汇都不加选择、不分雅俗地拿来作为普通话的词汇,那么普通话的词汇规范就建立不起来。

因此,必须确立普通话的词语规范,必须确立普通话规范词的选择标准。

普通话规范词汇的选择,首先是选取北方方言通用的词汇,剔除其个别方言偏用的词语。

比如,大多数北方话都称小孩为“孩子”,四川等地则称为“娃儿”,广西桂林叫作“小把爷”;大多数北方话表示赞同用“可以、好、行”,而河南等地则用“中”;大多数北方话说“借、买”,而大连等地则说“求”,等等。

对于这些,普通话都是取其前者,而后者则作为方言词。

其次,要选取比较文雅的词语,舍弃过于土俗的词语。

比如,下面是北京话中雅俗不同的几组同义词:太阳-老爷儿,小-一丢丢儿,跑-颠儿、撒鸭子。

普通话都是选取前面的,舍弃后面的。

第三,如果几组同义词都是普通话词汇的规范形式,那么就要确立同义词的使用标准——使用的语体和语境等。

例如,“诞辰”与“生日”,“夫人”与“妻子”,两组都是同义词,但它们的使用是有区别的:前者一般用于严肃的场合和庄重的语体,后者一般用于比较随便的场合和口语语体。

现代汉语规范化的名词解释现代汉语规范化,指的是对汉语的使用进行规则化和标准化的过程。

随着社会的发展和科技的进步,汉语成为了中国国内以及国际交流中最重要的语言之一。

为了更好地传达信息,避免歧义和误解,规范化成为了必要的措施。

在现代汉语规范化中,最重要的部分是词语的使用。

词语是汉语中最基本的语言单位,通过词语的运用,人们能够表达自己的思想和观点。

然而,由于地域、文化和习惯等因素的影响,不同地区和群体对于同一个概念可能会有不同的称呼。

为了统一对某一事物的称谓,规范化的任务就显得尤为重要。

在现代汉语规范化中,为了减少歧义和提高表达效果,一些词语会被规定为官方使用的标准词汇。

这些标准词汇通常是由专家组成的委员会经过多次讨论和研究后确定的。

当遇到一个事物或概念没有一个明确的称呼时,人们可以参考这些标准词汇来进行称呼。

除了对标准词汇和专门名词的规范,现代汉语规范化还包括对一些常用词汇的用法和发音等方面的规定。

例如,近年来,“网络语言”成为了年轻人交流中常用的一种表达方式。

然而,这种语言形式往往短语简洁,缺乏准确性和规范性。

因此,在一些正式场合或者文学创作中,仍然需要遵循传统的语法和规范,以确保信息传达的准确性和完整性。

现代汉语规范化的目的不仅仅是为了满足交流需求,更是为了保护和传承中华文化的精髓和特色。

汉语作为一种古老而庞大的语言体系,具有丰富的词汇和表达方式。

通过规范化的手段,我们能够更好地体现汉语的魅力和深度,使其在国际交流中得以更好地传播。

然而,汉语的规范化也面临着一些挑战和困难。

首先,现代汉语的发展速度非常快,新的词汇和表达方式不断涌现。

因此,规范化的工作需要不断地跟进和调整,以适应社会的发展需求。

其次,地域和文化差异的存在也给规范化带来了一定的难度。

不同地区和群体对于同一个事物可能有不同的称谓,如何统一和平衡这些差异是规范化工作中的一个难题。

总的来说,现代汉语规范化是对汉语使用的一种改进和完善。

通过对词汇、用法、发音等方面的规定,我们能够更好地传达信息,减少歧义和误解。

现代汉语规范化要求

现代汉语规范化的标准是:

(1)语音方面以北京语音为标准。

北京语音的标准地位,早巳为人们所公认。

作为语音规范的北京语音本身,要排除一些特殊的土音成分。

每一个汉字的北京话读音都应该是确定的,这样各方言区的人才能有所依据。

(2)词汇方面以北方方言为基础。

北方方言分布的区域最大,使用北方话的人口有七亿以上。

普通话词汇以北方方言为基础,但是要舍弃北方方言中某些过于土俗的词语。

(3)语法方而以典范的现代白话文著作为规范。

所谓“典范的著作”,是指具有代表性的著作。

所谓“现代白话文著作”是指既是白话文,又是现代的,因为早期的白话文作品已有不合现代语法的地方。

语法规范还必须是现代白话文著作中的“一般用例”也即最具普遍性的用例。

“现代汉语”课中词汇部分的教学要点和难点“现代汉语”课中词汇部分的教学要点和难点摘要:“词汇”是高校基础课程“现代汉语”的重要组成部分,但这部分内容的教学较为薄弱。

词汇教学的主要目的是通过讲授词汇学基础知识,使学生掌握词汇的分析方法,提高词汇的分析能力,在此基础上提高词汇的运用能力。

词汇教学应以词汇分析方法的介绍为主线,词汇的分析对象、词汇的划分方法、词的构造分析、词义的分析、词汇系统的分析等是词汇教学的要点。

要解决词义分析这一难点,可尝试介绍新的词义分析方法。

关键词:现代汉语;词汇教学;目的;要点;难点一、引言《咬文嚼字》杂志社曾公布2014年社会上的十大语文差错。

这“十大语文差错”包括:(1)“两会”报道中的常见用词错误:“议案”“提案”混淆。

(2)中央巡视工作报道中的常见用字错误,“入驻”误为“入住”。

(3)国家计生新政宣传中的概念错误:“单独二孩”误为“单独二胎”。

(4)APEC会议报道中的一个病态词语,“国际间”。

五、马航MH370失联事件报道中用词滞后,“通信”误为“通讯”。

(6)明星“污点”事件报道中的常见用词错误,“拘留”误为“逮捕”。

(7)经济新闻报道中的常见数字用法错误,阿拉伯数字和“几”连用。

(8)清明纪念活动报道中的常见知识错误,“碑文”误为“墓志铭”。

(9)影视作品中的常见繁体字使用错误。

“松树”误为“?树”。

(10)文体新闻报道中的用典错误:“折桂”误为“折桂冠”。

这十大错误中,除“松树”误为“?树”、阿拉伯数字和“几”连用错误是与汉字书写有关的错误外,其他八个都是词语使用错误,可以说,社会上绝大多数语文差错都与词汇相关。

高校为提高学生的语文水平,一般在大学一年级的时候开设现代汉语课程,讲授现代汉语语法、语音、词汇和文字等方面的知识。

词汇在语言中的重要性不言而喻。

但目前高校现代汉语课程的现状是,相对现代汉语课程中语法教学、语音教学,词汇部分的教学却较为薄弱,教师对词汇部分的教学安排课时较少,有关词汇教学的研究也明显不足。

“现代汉语”课中词汇部分的教学要点和难点摘要:“词汇”是高校基础课程“现代汉语”的重要组成部分,但这部分内容的教学较为薄弱。

词汇教学的主要目的是通过讲授词汇学基础知识,使学生掌握词汇的分析方法,提高词汇的分析能力,在此基础上提高词汇的运用能力。

词汇教学应以词汇分析方法的介绍为主线,词汇的分析对象、词汇的划分方法、词的构造分析、词义的分析、词汇系统的分析等是词汇教学的要点。

要解决词义分析这一难点,可尝试介绍新的词义分析方法。

关键词:现代汉语;词汇教学;目的;要点;难点一、引言《咬文嚼字》杂志社曾公布2014年社会上的十大语文差错。

这“十大语文差错”包括:(1)“两会”报道中的常见用词错误:“议案”“提案”混淆。

(2)中央巡视工作报道中的常见用字错误,“入驻”误为“入住”。

(3)国家计生新政宣传中的概念错误:“单独二孩”误为“单独二胎”。

(4)APEC会议报道中的一个病态词语,“国际间”。

五、马航MH370失联事件报道中用词滞后,“通信”误为“通讯”。

(6)明星“污点”事件报道中的常见用词错误,“拘留”误为“逮捕”。

(7)经济新闻报道中的常见数字用法错误,阿拉伯数字和“几”连用。

(8)清明纪念活动报道中的常见知识错误,“碑文”误为“墓志铭”。

(9)影视作品中的常见繁体字使用错误。

“松树”误为“?树”。

(10)文体新闻报道中的用典错误:“折桂”误为“折桂冠”。

这十大错误中,除“松树”误为“?树”、阿拉伯数字和“几”连用错误是与汉字书写有关的错误外,其他八个都是词语使用错误,可以说,社会上绝大多数语文差错都与词汇相关。

高校为提高学生的语文水平,一般在大学一年级的时候开设现代汉语课程,讲授现代汉语语法、语音、词汇和文字等方面的知识。

词汇在语言中的重要性不言而喻。

但目前高校现代汉语课程的现状是,相对现代汉语课程中语法教学、语音教学,词汇部分的教学却较为薄弱,教师对词汇部分的教学安排课时较少,有关词汇教学的研究也明显不足。

浅谈现代汉语的规范化---------------------------------------浅谈现代汉语的规范化0951*******摘要:现代汉语的规范化主要面对着两个方面的问题,一是错别字的随处可见,二是网络语言的泛滥。

还包括一个不算现代汉语范畴的通假字现象。

关键字:错别字,网络语言,规范化现代汉语的规范化一直都在进行着,也颁布了一系列的法规来施行,甚至在宪法中都有明确的规定。

事实上,现代汉语的规范化也取得了巨大的成功,只不过大部分的人都没怎么注意到这一方面,毕竟一种语言的规范不是一朝一夕的事情,它都是在潜移默化的进行着的,因此被忽略也就无可厚非。

然而,现代汉语的规范化还是存在着一些不足的地方,用词或用字不当等情况依旧很多,产生这种情况的原因很多,只能慢慢来解决。

本文主要针对现代汉语的字词来分析一下现代汉语规范化的一些问题。

一、错别字错别字,顾名思义,包括错字和别字。

错字是指“无中生有,在字的笔画、笔形或结构上写错了,似字非字”,如将“染”字右上角的“九”写成了“丸” ,将“猴”字的右半部分写成了“候”。

错字比较少见,对大部分人来说都能轻松的避免,只是对于汉字初学者来说比较容易出现。

别字则是指“张冠李戴,本该用某个字,却写成了另一个字”,别字很常见,大部分情况下我们所说的错别字都是指的别字。

一般来说,人们都从字的音、形、义三个方面来将错别字分类,本文亦是如此,并稍有补充。

(一)形近混淆汉字是表意文字,在形体上逐渐由图形变为由笔画构成的方块形符号,所以汉字一般也叫“方块字”。

由于形体比较复杂,笔画较多等原因,汉字的出错率亦是较高。

例如将“气概”误为“气慨”,“辐射”误为“幅射”等。

(二)音近致误汉字的造字法有六种,也就是我们所说的“六书”。

汉字经过几千年的发展,随着表达的需要,形声字成了占比例最多的汉字。

“形声字是在象形字、指事字、会意字的基础上形成的,是由两个文或字复合成体,由表示意义范畴的意符(形旁)和表示声音类别的声符(声旁)组合而成”。

现代汉语的标准化与规范化现代汉语作为中国国内最主要的语言,其标准化与规范化具有重要的意义。

标准化与规范化可以使汉语更加统一、准确、便于交流和理解。

本文将从几个方面探讨现代汉语标准化和规范化的重要性以及实施标准化与规范化的方法。

一、标准化与规范化的背景和意义现代社会的发展要求人们在生产、工作、沟通等方面能够更加高效地进行,语言作为人类沟通的工具之一,也需要满足这种要求。

标准化与规范化的背景是由于汉语在各地方言的影响下产生了很多差异,造成了不同地区之间的交流障碍。

标准化与规范化的意义在于使汉语能够在全国范围内保持一致性,方便人们更好地交流与理解。

二、标准化与规范化的重要举措和成果为了实现标准化和规范化,人们采取了一系列重要举措。

首先是确定普通话为国家通用语言,并制定相应的标准。

普通话的出现使得全国范围内的人们可以使用同一种语言进行交流,从而促进了沟通和文化传播的便利。

其次是制定了《普通话水平等级标准》等一系列相关规范,将普通话分为不同的级别,以方便对语言学习者进行评估和教学安排。

此外,针对学龄前儿童,制定了《全日制幼儿园教育》等教育规范,保障了幼儿园教育的质量和标准。

三、实施标准化与规范化的方法实施标准化与规范化需要采取一些途径和方法。

首先是加强教育培训,提高人们的语言意识和规范意识。

通过学校、社会机构等不同层面的语言教育和培训,使人们从小学习正确的语言表达方式,培养良好的语言习惯。

其次是加强语言标准的宣传和推广,让更多的人了解并遵守标准规范。

媒体、网络等渠道可以发挥重要作用,通过正面宣传、相关活动等方式,提高公众对标准化和规范化的认同度。

最后是加强监管和执法力度,对违规使用语言、损害语言规范的行为进行处罚和纠正,形成有效的规范执行机制。

四、在标准化与规范化中面临的挑战与解决方法在实施标准化与规范化的过程中,也面临一些挑战。

首先是地方方言的存在,各地方言的特点和影响依然存在,使得某些地区仍然存在语言障碍。