雪天_张抗抗

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:24

她对文学就发生了兴趣。

创作经历1972年发表了第一篇短篇小说《灯》,1975年出版了长篇小说《分界线》,反映黑龙江农场知识青年的生活。

以后又相继发表短篇小说《爱的权利》、《夏》、《白罂粟》;中篇小说《淡淡的晨雾》、《北极光》、《在丘陵和湖畔有一个人……》等。

她还写了中篇童话《翔儿和他的氢球》和散文集《橄榄》,出版了长篇小说《隐形伴侣》。

1994年出版了《赤彤丹朱》,1996年出版了《情爱画廊》,2002年出版《作女》,2004年出版《请带我走》。

作品张抗抗从事写作以来,已发表短、中、长篇小说、散文共计400余万字。

出版各类专集40余种,代表作《张抗抗自选集》5卷。

短篇小说集《夏》1981年11月黑龙江人民出版社《白罂粟》1986年10月北方文艺出版社中篇小说集《张抗抗中篇小说集》1982年7月中国青年出版社《塔》1985年5月四川文艺出版社《陀罗厦》1992年7月华艺出版社《永不忏悔》1994年10月香港天地图书出版公司《银河》1996年12月长江文艺出版社散文集《橄榄》1983年5月上海文艺出版社《小说创作与艺术感觉》1985年6月百花文艺出版社《地球人对话》1 990年6月中国华侨出版公司《野味》1992年3百花文艺出版社《你对命运说:不!》1994年1月上海知识出版社《恐惧的平衡》1994年4月华艺出版社《牡丹的拒绝》1995年3月春风文艺出版社《张抗抗散文自选集》1995年5月天津百花出版社《故乡在远方》1995年6月四川人民出版社(该文章被编入上海市九年制义务教育九年级第二学期语文课本中) 《柔弱与柔韧》1996年5月湖南文艺出版社《沙之聚》1996年6月吉林人民出版社《山野现代舞》1998年2月陕西人民出版社《沧浪之水》1998年1月江苏文艺出版社《女人的极地》1998年4月台湾业强出版社《风过无痕》1998年9月江苏人民出版社《鹦鹉流浪汉》1998年11月重庆出版社《女人说话》1999年9月江苏人民出版社长篇小说单行本《隐形伴侣》1986年12月作家出版社先后6次印刷《赤彤丹朱》1995年5月人民文学出版社《情爱画廊》1996年4月辽宁春风文艺出版社其它《张抗抗代表作》1991年,北方文艺出版社《张抗抗儿童文学作品选》1991年6月上海少年儿童出版社《张抗抗自选集》5卷1996年6月贵州人民出版社《中国当代作家选集丛书--张抗抗卷》1998年10月人民文出版社《张抗抗影记》1998年10月河北教育出版社《大荒冰河》(老三届著名作家回忆录丛书)1998年10月吉林人民出版社翻译短篇小说《爱的权利》:(德文、法文)在德、法国出版;短篇小说《夏》:(日文、法文)在日本、法国出版;短篇小说《牡丹园》:(英文)发表于加拿大某刊;短篇小说《白罂粟》:(德文)发表于德国某刊;短篇小说《空白》《睡神在太阳岛》(39--41--37)《我们需要两个世界》、《北极光》节选等《中国文学》、中篇小说《北极光》:(英文、德文、俄文)在国外出版;长篇小说《隐形伴侣》:(英文)新世界出版社;散文集《花的节日》(英文,多人合集):遗失日记、我的节日、恐惧的平衡、出售与投资、鹦鹉与流浪汉、寻回自然、中国译林出版社中篇小说《残忍》:(法文)法国巴黎BLEU DECHINE出版社;中篇小说《残忍》:(英文)香港大学《译丛》主要作品。

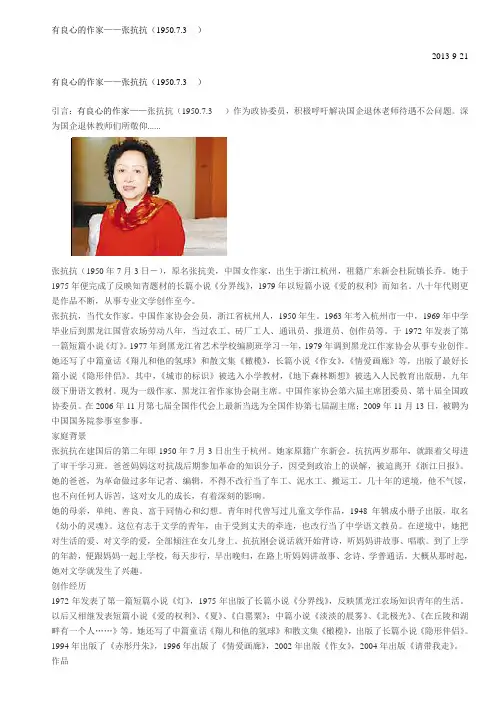

有良心的作家——张抗抗(1950.7.3-- )2013-9-21 有良心的作家——张抗抗(1950.7.3-- )引言:有良心的作家——张抗抗(1950.7.3-- )作为政协委员,积极呼吁解决国企退休老师待遇不公问题。

深为国企退休教师们所敬仰......张抗抗(1950年7月3日-),原名张抗美,中国女作家,出生于浙江杭州,祖籍广东新会杜阮镇长乔。

她于1975年便完成了反映知青题材的长篇小说《分界线》,1979年以短篇小说《爱的权利》而知名。

八十年代则更是作品不断,从事专业文学创作至今。

张抗抗,当代女作家。

中国作家协会会员,浙江省杭州人,1950年生。

1963年考入杭州市一中,1969年中学毕业后到黑龙江国营农场劳动八年,当过农工、砖厂工人、通讯员、报道员、创作员等。

于1972年发表了第一篇短篇小说《灯》。

1977年到黑龙江省艺术学校编剧班学习一年,1979年调到黑龙江作家协会从事专业创作。

她还写了中篇童话《翔儿和他的氢球》和散文集《橄榄》,长篇小说《作女》,《情爱画廊》等,出版了最好长篇小说《隐形伴侣》。

其中,《城市的标识》被选入小学教材,《地下森林断想》被选入人民教育出版册,九年级下册语文教材。

现为一级作家、黑龙江省作家协会副主席。

中国作家协会第六届主席团委员、第十届全国政协委员。

在2006年11月第七届全国作代会上最新当选为全国作协第七届副主席;2009年11月13日,被聘为中国国务院参事室参事。

家庭背景张抗抗在建国后的第二年即1950年7月3日出生于杭州。

她家原籍广东新会。

抗抗两岁那年,就跟着父母进了审干学习班。

爸爸妈妈这对抗战后期参加革命的知识分子,因受到政治上的误解,被迫离开《浙江日报》。

她的爸爸,为革命做过多年记者、编辑,不得不改行当了车工、泥水工、搬运工。

几十年的逆境,他不气馁,也不向任何人诉苦,这对女儿的成长,有着深刻的影响。

她的母亲,单纯、善良、富于同情心和幻想。

青年时代曾写过儿童文学作品,1948年辑成小册子出版,取名《幼小的灵魂》。

《故乡在远方——张抗抗》—阅读题答案家乡在远方张抗抗〔1〕我总觉得自己是一个流浪者。

〔2〕几十年来,我漂泊不定、浪迹天涯。

我走过田野、穿过城市,我到过很多很多地方。

〔3〕我从哪里来?哪儿是我的故园我的家乡?〔4〕我不知道。

〔5〕19岁那年我离开了杭州城。

水光潋滟、山色空濛的西子潮畔是我的诞生地。

离杭州100里水路的江南小镇洛舍是我的外婆家。

〔6〕然而,我只是杭州的一个过客,我的祖籍在广东新会。

我长到30岁时,才同我的父母一起回过广东老家。

老家有翡翠般的小河、密密的甘蔗林和神奇幽静的榕树岛,夕阳西下时,我看见大翅长脖的白鹳灰鹳急急回旋回巢,巨大的榕树林上空遮天蔽日,鸟声盈盈。

那就是著名于世的小鸟天堂。

新会县世为葵乡,小河碧绿的水波上,一串串瘦长的小船满载芳香充满的葵叶,沉甸甸贴水而行,悠悠远去〔7〕但老家于我,却已无故园的感觉。

没有一个人认识我,我当并不真正认识一个人。

我甚至说不出一句完整地道的家乡方言。

我和我早年离家的父亲,如同被放逐的弃儿,在生疏的乡音里,茫然查找辨别着这块土地残留给自已的根性。

〔8〕梦中经常涌现的是江南。

暑假寒假,坐小火轮去洛舍镇外婆家。

镇东头有一座大石桥,夏天时很多光屁股的孩子从桥墩上往河里跳水,那小河连着烟波浩淼的洛舍洋,我曾经在桥下淘米,竹编的淘箩湿淋淋从水里拎起,珍珠般的白米上扑扑蹦跳着一条小鱼儿〔9〕而外婆早已过世了。

外婆走时就带走了家乡。

其实外婆外公也不是地道的浙江人氏。

听说外婆的祖上是江苏丹阳人,不知何年移来德清洛舍;又听说洛舍其名是早年此地曾有一支移民来自洛阳,洛阳人之舍,谓之洛舍。

由此看来,外婆外公的祖籍也难以考证,我魂牵梦系的江南小镇,又何为我的家乡?〔10〕所以对于我从小诞生长大的杭州城,便有了一种隐隐的隔膜和猜疑。

自然,我喜爱西湖的温柔淡泊,喜爱植物园的绿草地和春天时香得醉人的含笑花,喜爱冬天时满山的翠竹和苍郁的香樟树但它们只是我摇篮上的饰带和点缀,我观赏它们赞美它们但它们不属于我。

篇一:张抗抗散文阅读及答案张抗抗散文集阅读答案【来自ip:12.182.185.16的热心网友咨询】鹦鹉流浪汉1那是一个寒冷的冬夜。

2室内的暖气烧得很热,我开了阳台的门透气。

过了一会儿,我想去把门关上。

就在我把门往回带的那会儿,我的手碰到了一个软沓沓的东西,把我吓了一大跳。

那东西黑糊糊凉飕飕的,就蹲在外面的窗台上,不停地颤抖。

看仔细了,却是一只小鸟,好像是冻僵了。

壮壮胆伸出手一把抓住它。

它温顺乖巧,绝无反抗之意。

用掌托着,举在灯下,才看清是一只绿颈黄翅的虎皮鹦鹉,身子小小的,半死不活地耷拉着脑袋,微微有一丝气息。

两只脚爪,一个只剩下两枚脚趾,另一个,一枚爪子也没有,只留一坨光秃秃的脚掌,立在桌上,站都站不稳。

3不知它从哪里来,要到哪里去?在这样一个北风呼啸的黑夜里。

它必是已经筋疲力尽了,为着寻找一个温暖的栖息地。

而它居然能在黑暗中用最后一点儿气力,奔向一扇透出热气的门缝,可见它是一只生存力顽强的鹦鹉。

4阳台没有封闭,只好先把“鸟笼子”挂在厨房里。

垫上接鸟粪的纸板,拴上仿树枝的竹筷,系好米盅和水杯,为收留这位气息奄奄的入侵者。

5这小家伙实在是饿坏了。

吃相像个饿死鬼。

6第二天一大清早便被它喳喳的叫声吵醒。

又喂它米和水。

它扑过来,吃得贪婪而疯狂,犹如风卷残云,顷刻间一扫而光。

7大吃大喝了几日,它变得身子浑圆,羽毛锃亮。

常用那两根脚趾,金鸡独立,牢牢地攀在筷子上,走钢丝一般,小眼睛警觉而锐利地洞察四方。

叫声一日比一日地高亢嘹亮,虽然音律音调全无,一片聒噪之声而已,它却自我感觉极佳,傲慢得像只老鹰。

8吃也容忍了,叫也容忍了。

想着外面世界的无奈,只希望它从此在我的笼子里安分守己。

可它却几乎一刻不停地在笼子里跳上跳下,尖尖的小嘴急促而猛烈地啄着笼边的钢丝以及笼子里一切可以啄出响声的东西,试图诉说它某种未竟的愿望。

胸脯上白色的细绒毛,一片片飘落下来,在空气里浮荡着,如同一份份难以阐释的宣言或是传单。

有时它就在笼子里长时间地兜着圈圈,像是一只失控的钟表。

篇一:张抗抗散文阅读及答案张抗抗散文集阅读答案【来自ip:12."182."就在我把门往回带的那会儿,我的手碰到了一个软沓沓的东西,把我吓了一大跳。

那东西黑糊糊凉飕飕的,就蹲在外面的窗台上,不停地颤抖。

看仔细了,却是一只小鸟,好像是冻僵了。

壮壮胆伸出手一把抓住它。

它温顺乖巧,绝无反抗之意。

用掌托着,举在灯下,才看清是一只绿颈黄翅的虎皮鹦鹉,身子小小的,半死不活地耷拉着脑袋,微微有一丝气息。

两只脚爪,一个只剩下两枚脚趾,另一个,一枚爪子也没有,只留一坨光秃秃的脚掌,立在桌上,站都站不稳。

3不知它从哪里来,要到哪里去?在这样一个北风呼啸的黑夜里。

它必是已经筋疲力尽了,为着寻找一个温暖的栖息地。

而它居然能在黑暗中用最后一点儿气力,奔向一扇透出热气的门缝,可见它是一只生存力顽强的鹦鹉。

4阳台没有封闭,只好先把“鸟笼子”挂在厨房里。

垫上接鸟粪的纸板,拴上仿树枝的竹筷,系好米盅和水杯,为收留这位气息奄奄的入侵者。

5这小家伙实在是饿坏了。

吃相像个饿死鬼。

6第二天一大清早便被它喳喳的叫声吵醒。

又喂它米和水。

它扑过来,吃得贪婪而疯狂,犹如风卷残云,顷刻间一扫而光。

7大吃大喝了几日,它变得身子浑圆,羽毛锃亮。

常用那两根脚趾,金鸡独立,牢牢地攀在筷子上,走钢丝一般,小眼睛警觉而锐利地洞察四方。

叫声一日比一日地高亢嘹亮,虽然音律音调全无,一片聒噪之声而已,它却自我感觉极佳,傲慢得像只老鹰。

8吃也容忍了,叫也容忍了。

想着外面世界的无奈,只希望它从此在我的笼子里安分守己。

可它却几乎一刻不停地在笼子里跳上跳下,尖尖的小嘴急促而猛烈地啄着笼边的钢丝以及笼子里一切可以啄出响声的东西,试图诉说它某种未竟的愿望。

胸脯上白色的细绒毛,一片片飘落下来,在空气里浮荡着,如同一份份难以阐释的宣言或是传单。

有时它就在笼子里长时间地兜着圈圈,像是一只失控的钟表。

9丈夫被它吵得坐不住,说它一定是想晒晒太阳了,它本来就是天上树上的东西。

「美文选粹」张抗抗:雪天里的回忆编者寄语“雪化一化,就有了路。

”那么就把冷雪交给阳光去处理。

雪不能永远覆盖道路,因为路属于我们每一个人自己的脚。

世上如果曾经有误会与毁谤,充满阳光的心灵能够宽宏和融化一切自私与偏狭。

《雪天》里不只有凄风冷雪,更多的却是温暖的阳光。

披文入情雪天①每年下第一场雪的日子,我总会想起多年前,一个雪天的经历。

第①段点题。

“每年”“总会”强调毫无例外,说明那一段“雪天的经历”非常重要,设置了悬念,激发了好奇。

②那些日子我始终被一件事情烦恼着。

烦恼的起因似乎是一些闲言碎语。

当事情渐渐平息下来时,我偶尔听说某某人在其中做了手脚,心里顿时对此人充满了恼恨。

我发誓要当面去质问她,为什么要这样伤害我。

“充满了恼恨”是感情的基调。

“发誓要当面去质问她”是故事的开端。

③不久,我出差去某地,恰要路过那人所在的城市。

我向朋友要来了她的地址,决定在那个城市作短暂的停留,突然出现在她家门口,义正词严地指责、声讨她,然后同她拜拜,乘坐下一班火车拂袖而去。

虚写事前的想象,既照应了第②段里的“对此人充满了恼恨”,又铺垫了下文的“质问声讨”之旅。

④从清晨开始,天空就阴沉沉的。

火车意外晚点,到达那个城市已是傍晚时分。

当我走出车站时,发现空中已飘起了雪花。

雪来得很猛,雪烟横飞,急速而强劲。

四周的街道和房屋笼罩在一片暗淡迷茫的雪色中。

我按着地址打听路线,完全陌生的街名和异样的口音,令我不知自己置身何处。

我有些发懵,但我只能继续往前走,去寻找那个记录在怨恨的纸条上的地址。

“雪烟横飞,急速而强劲”“完全陌生的街名和异样的口音”,问责之旅困难重重,衬托出此行在“我”心里很重要,同时也继续为下文刻画老妇人的热心与善良做铺垫。

⑤雪下得越来越大,风也越发凛冽,雪片像是无数只海鸥扇动着白色的翅膀,围绕着我扑腾旋转。

密集的雪沫子刮得我睁不开眼。

四下皆白,分不清天上地下。

我只是混混沌沌跌跌撞撞地朝前走着。

没有伞,头巾早已湿了,肩上的背包也渐渐沉重,额头上被热气融化的雪水,顺着面颊流淌下来……⑥那条胡同怎么还没有出现呢?街上几乎已没有行人,就连可以问路的人也没有。

《收获》短篇干涸(张抗抗)2【张抗抗的短篇小说《干涸》,原载2005年第6期《收获》,获得第二届蒲松龄短篇小说奖。

】“短篇干涸”◎张抗抗【续】祝排带我走到菜地的尽头。

那一大片被匆匆开垦的洼地里,种着一垄一垄的大葱、一畦一畦的菠菜、一片一片的水萝卜,黄绿色的叶子发蔫,无精打采地耷拉着。

在菜叶和黑色的土地中央,露出一个土洞,仅用砖头草草地围了一圈算作井沿,略略高出地面。

井台四边放着几块垫脚用的草垫子,垫子是用高粱秆编的,一脚踩上去,咕咕地冒出些湿印子。

我往土洞里探头看了一眼,四壁黑黢黢的,只在底部闪过一星半点的亮。

我暗暗松了口气。

说:这也叫个井么?祝排说:不是井是个啥?整个菜排的水桶,都在里头了。

我当然知道这是一口浇地用的水井——井壁用一层层秫秸围起来,代替了砖头或石头,底大口小,打上来的水浑浊可疑。

在我看来,根本不能算作一口真正的井。

此刻我尽管对面前这口土井充满了不屑,我的眼睛却已经像两只空空的水桶,急慌慌往井里扎下去。

我粗粗估算了井的深度,从地面到井底,至少应该在5—6米以上。

我说:拿什么捞哇?你想让我跳井呀?身后无人应答,回头看,只见一道长长的黑影,在阳光下如一把长剑朝我劈来。

祝排气喘吁吁地托着一根雪白细长的木杆跑来,像撑竿运动员一般划破蓝天,落在我脚下。

那当然不是竹竿,而是一根异常直挺、修长的白桦树杆子,它仅有锄头把粗细、长度却至少有5米以上,握在手里恰到好处。

我没有想到,在北大荒原来是可以用桦木杆子来代替竹竿的。

看来祝排真是费了不少力气,才能从十几里地外水库边的树林里,找到如此细长笔直的桦木杆。

那根桦木杆上的小枝桠都已被砍磨掉了,杆子一头粗一头细,茬口露出崭新而潮湿的碎木;木杆的细头,拴着一只打磨得十分精巧的铁钩,并用铁丝绑得严丝合缝,无比结实。

一切准备工作都无可挑剔。

我别无退路。

面对如此精心准备的打捞工具,我觉得自己就像一个被绑架、或是把武器硬塞到你怀里、被迫上战场的人。

那个瞬间我脑子里跳过一个问号,我不知道这个祝排长对捞桶这个事,为何如此上心?在一个凉风习习的上午,我就这样重操旧业,在一口土井边开始捞桶了。

张抗抗名言名句大全张抗抗,女,1950年7月3日生,浙江杭州市人,1966年杭州市第一中学初中毕业。

1969年赴北大荒农场上山下乡,在农场劳动、工作8年。

1977年考入黑龙江省艺术学校编剧专业,1979年调入黑龙江省作家协会,从事专业文学创作至今。

现为一级作家、黑龙江省作家协会名誉主席,第七、八届中国作家协会副主席,中国文字着作权保护协会副会长、国际笔会中国笔会中心副会长,第十届、十一届、十二届全国政协委员。

2009年被聘为国务院参事。

目前收集到其名言名句有以下18句。

1、其实根本就没有什么“假如”,每个人的人生都不可重新设计。

当你从小女孩终于长成一个女人的时候,遗憾会让我们越发珍惜生命。

2、人会遗忘、会矫饰、会回避、会妄想。

通常,我们遗忘的是平淡,矫饰的是弱点,回避的是错误,妄想的是快乐。

3、他大概已吞下了太多中毒的鱼,所以自己也中毒匪浅。

水虹觉得自己已经游入了毒饵区,她感觉着毒饵的威胁,却仍然悠悠的徜徉其中,观赏那精美的饵料不忍离开,她不会贸然吞食毒饵,但她口中的唾腺,却分明已烧灼肿胀。

4、只见那船身几乎已横了过来,将船头对着江岸、微微喘息着,似要摆脱江底那双魔爪的纠缠。

却无济于事。

5、图书在传播知识和文化载体中的基础地位还有持续的生命力。

传统图书阅读人群转向数字阅读,还需要几代人的过渡,图书不可能在近年内完全退出人们的生活。

6、回忆往事是痛苦的,这意味着要将岁月残留的记忆7、儒教也主张“吾日三省吾身”,但那是非神性、非本质的,是修身养性的一种方法。

人是自己道德的评判者,人可由良心来调整管束,管束的标准具有较大的灵活性和机动性。

若是自己将标准放松,奠说“三省”,就是“九省”也通过了,何况那是省“身”而非省“心”。

8、没有人抱怨,没有人责难。

人们很宽容,很谅解。

浅滩,就像人生、就像人这一辈子,真要顺顺当当、平平安安啥坎儿没有,还倒怪了,倒叫人心里不踏实。

浅滩说明船大,没听说小船浅住的,船也像人呐……9、人们往往没有勇气否定自己,我们曾激烈批评的都是别人的历史。

4.(12分)阅读下文,完成下列各题。

雪天张抗抗①每年下第一场雪的日子,我总会想起多年前,一个雪天的经历。

②那些日子我始终被一件事情恼着。

烦恼的起因似乎是一些闲言碎语。

当事情渐渐平息下来时,我偶尔听说某某人在其中做了手脚,心里顿时对此人充满了恼恨。

我发誓要当面去质问她,为什么要这样伤害我。

③不久,我出差去某地,恰要路过那人所在的城市。

我向朋友要来了她的地址,决定在那个城市作短暂的停留,突然出现在她家门口,义正词严地指责、声讨她,然后同她拜拜,乘坐下一班火车拂袖而去。

④从清晨开始,天空就阴沉沉的。

火车意外晚点,到达那个城市已是傍晚时分。

当我走出车站时,发现空中已飘起了雪花。

雪来得很猛,雪烟横飞,急速而强劲。

四周的街道和房屋笼罩在一片暗淡迷茫的雪色中。

我按着地址打听路线,完全陌生的街名和异样的口音,令我不知自己置身何处,我有些发懵,但我只能继续往前走,去寻找那个记录在怨恨的纸条上的地址。

⑤雪下得越来越大,风也越发凛冽,雪片像是无数只海鸥扇动着白色的翅膀,围绕着我扑腾旋转。

密集的雪沫子刮得我睁不开眼。

四下皆白,分不清天上地下。

我只是混混沌沌跌跌撞撞地朝前走着。

没有伞,头巾早已湿了,肩上的背包也渐渐沉重,额头上被热气融化的雪水,顺着面颊流淌下来……⑥那条胡同怎么还没有出现呢?街上几乎已没有行人,就连可以问路的人也没有。

我在风雪中既寻不见街牌也看不见门牌号码,自己一定是迷路了。

我饥饿、疲惫、寒冷、烦躁,心中被积淤已久的怒气鼓胀得几乎快要炸裂。

⑦就在这个时候,我看见了街边上一间简陋的平房窗口,泻出一线微弱的灯光。

我涨红着愤怒而疲倦的脸,敲响了那家人的房门。

门开了,灯光的暗影中,站着一位上了年纪的老妇。

她正在和面做饭,于是将两只手甩了甩,又合拢着搓了又搓,才接过我那张写着地址的纸条。

她眯着眼将那纸条在灯下看了看,又低头仔细打量着我。

她用一只手在那面团上拍了拍,问:“你不是这地方人吧?”我点点头。

她便往前方指了指,告诉我那条胡同离这儿已经不远,但还得如何拐弯再如何拐弯之类。

张抗抗经典散文近几日读了张抗抗的散文,非常喜欢。

细细品味,不但品出张抗抗,我还惊喜的感觉出了铁凝。

以下内容是小编为您精心整理的张抗抗经典散文,欢迎参考!张抗抗经典散文一向日葵从天山下来,已是傍晚时分,阳光依然炽烈,亮得晃眼。

从很远的地方就望见了那一大片向日葵海洋,像是天边扑腾着一群金色羽毛的大鸟。

车渐渐驶近,你喜欢你兴奋,大家都想起了梵高,朋友说停车照相吧,这么美丽这么灿烂的向日葵,我们也该作一回向阳花儿了。

秘密就是在那一刻被突然揭开的。

太阳西下,阳光已在公路的西侧停留了整整一个下午,它给了那一大片向日葵足够的时间改换方向,如果向日葵确实有围着太阳旋转的天性,应该是完全来得及付诸行动的。

然而,那一大片向日葵花,却依然无动于衷,纹丝不动,固执地颔首朝东,只将一圈圈绿色的蒂盘对着西斜的太阳。

它的姿势同上午相比,没有一丝一毫的改变,它甚至没有一丁点儿想要跟着阳光旋转的那种意思,一株株粗壮的葵下笔挺地伫立着,用那个沉甸甸的花盘后脑勺,拒绝了阳光的亲吻。

夕阳逼近,金黄色的花瓣背面被阳光照得通体透亮,发出纯金般的光泽。

像是无数面迎风招展的小黄旗,将那整片向日葵地的上空都辉映出一片升腾的金光。

它宁可迎着风,也不愿迎着阳光么?呵,这是片背对着太阳的向日葵。

你在那片向日葵林子里久久徘徊,你抚摸它丝绢般柔润的花瓣,你摇晃它毛绒绒青绿色的枝干,你抑望枝头上那饱满的褐黄色果盘,你围着它不停地转圈,揉着眼一遍又一遍地望着太阳,生怕是自己的眼睛出了毛病――那众所周知的向阳花儿,莫非竟是一个弥天大谎么?究竟是天下的向日葵,根本从来就没有围着太阳旋转的习性,还是这天山脚下的向日葵,忽然改变了它的遗传基因,成为一个叛逆的例外?或许是阳光的亮度和吸引力不够么?可在阳光下你明明睁不开眼。

难道是土地贫瘠使得它心有余而力不足么?可它们一棵棵都健壮如树。

也许是那些成熟的向日葵种籽太沉重了,它的花盘,也即脑子里装了太多的东西,它们就不愿再盲从了么?可它们似乎还年轻,新鲜活泼的花瓣一朵朵一片片抖擞着,正轻轻松松地翘首顾盼,那么欣欣向荣,快快活活的样子。

张抗抗经典散文欣赏张抗抗经典散文欣赏张抗抗是一位极具思考性的女作家,经历了社会变革的她带着睿智理性的目光,对待生存、对待人性,有着自己独到的见解,从而成为80年代极具个性的作家之一。

下面就是店铺给大家整理的张抗抗经典散文欣赏,希望大家喜欢。

张抗抗经典散文欣赏一:他人是的,平常的日子,我们普通的人,若是不通过医学检测,看不见SARS究竟躲藏在哪一个角落窃笑。

暗处的SARS原本没有眼睛,但它对人的袭击却是又准又狠;它根本没有腿脚与翅膀,可它的传播与感染力度,却可迅捷致人于死地。

智慧却无奈的人类,在看不见的病毒面前,却终于看见了自己--也许这是非典给予我们惟一的"馈赠"。

我们终于因此而发现了自己的短处,如果我们真的、真的愿意发现。

上世纪中叶曾被一度极端化了的中国式"集体主义",自从在世纪末之前,逐渐分解以及还原为对个人和个体的尊重,初步建立起个人的权益保障系统之后,"我们"一一这个在计划经济时代使用频率极高的语词,已被更为普遍的"我"所替代。

我喜欢说"我"。

也因此欣赏其他的那些"我"。

如果没有"我"的确立、没有无数"我"的合作,"我们"必定是空洞、脆弱,空心化以至于不堪一击的。

然而,在"我"和"我们"之间,是以"他人"作为连接点的。

"我"因"他人"而成为"我";"我们"因"他人"而成为"我们"。

当"我们"过度地强化、放大"我",而舍弃"他人"的时候,"我"便处于四面受敌的孤立无援之中。

张抗抗散文《雾天目》张抗抗散文《雾天目》【作家简介】张抗抗,当代女作家。

浙江杭州人,1950年生。

1963年考入杭州市一中,1969年中学毕业后到黑龙江国营农场劳动八年,当过农工、砖厂工人、通讯员、报道员、创作员等。

1977年到黑龙江省艺术学校编剧班学习一年,1979年调到黑龙江作家协会从事专业创作。

1972年发表了第一篇短篇小说《灯》,1975年出版了长篇小说《分界线》。

反映黑龙江农场知识青年的生活。

她还写了中篇童话《翔儿和他的氢球》和散文集《榄》,出版了长篇小说《隐形伴侣》。

作品中《夏》获1980年全国优秀短篇小说奖,《淡淡的晨雾》获第一届全国优秀中篇小说奖。

其中,《城市的标识》被选入小学教材。

雾天目张抗抗去西天目,是心里积存已久的一个念想。

不是为观光,是为了那些大树。

几十年里,只要说到树,天目山就从父亲的眼神里巍然升起,像一次骤然发生的地壳运动。

稀疏的白发在那一刻变成了茂密的森林,落满了雪。

那是我一生中见过的最壮观的大树。

他一遍遍说。

假如你没去过天目山,根本不明白什么叫树。

其实不全是为了树。

我知道。

是为了一个人,一个已经逝去半个世纪的人。

几十年来,若是提起他的名字,母亲的眼神就会倏然暗淡下去,像被海潮淹没的沙滩。

她喃喃地说,我要和你一起去。

去西天目,就这样变成一种夙愿和仪式,无论为了树还是为了人。

只是,我没有想到,登天目那一日,会遇上那样一场弥天大雾。

冬尽了,山下的树一天天窜芽泛青,漾出了些许春意。

而眼前的天目山,已满眼都是绿,那是一种墨汁般深潭样的绿色,把所有草叶的嫩绿都覆盖了。

车从盘山公路上掠过那个叫南庵的拐角时,我感觉到紧挨着我的母亲,身子突然栗了一下。

在牙齿轻微的碰声中,我分明听见了那一声尖锐的枪响。

雾气就在那会儿,悄悄地从四面弥漫上来。

像一场突如其来的暴风雪呼啸而过,远山近树忽而望不见了。

山中古老的禅源寺,隐匿在苍白的雾气里。

下车寻路,林间的青石板小径如雨泼过,湿地腻滑,人悬浮在白茫茫的云层里,每一步都像要迈入万丈深渊。