中外新闻传播史 张昆

- 格式:ppt

- 大小:13.93 MB

- 文档页数:71

广播电视新闻学专业课程简介课程代码:261200112 261200312课程名称:写作Ⅰ—ⅡWritingⅠ—Ⅱ总学时:66(32+34)周学时:2、2学分: 4 开课学期:1、2修读对象:广播电视新闻学专业预修课程:无内容简介:汉语言文学专业和对外汉语专业的学科基础平台课,有很强的实用性。

本课程主要讲授基础写作的基本理论和各种文体的基本特征与写作,基本理论包括文章写作的几个最重要的环节:采集材料、确立主题、构思文章、结构布局、表达方式、写作技法及文章修改等。

文体写作包括新闻文体、审美性文体(散文、诗歌、小说)、理论性文体、应用文体等。

在讲授写作基础理论的同时,注重本课程的实践环节,使讲练结合,理论与实践结合。

目的是使学生自觉地在理论指导下进行写作实践活动,为提高学生的写作水平和语言表达能力打下坚实的基础。

选用教材:董小玉,《现代写作教程》,高等教育出版社,2000参考书目:①马正平,《高等写作学引论》,中国人民大学出版社,2002②王泽龙,《中国写作学探要》,中国文联出版社,2004③黄建成,《写作学教程》,安徽大学出版社,2002④普丽华、江少川,《现代写作概论》,华中师范大学出版社,2002课程代码:261200213课程名称:中国文学作品选讲ⅠSelected Readings of Chinese Literary WorkⅠ总学时:48周学时:3学分:3 开课学期:1修读对象:广播电视新闻学专业预修课程:无内容简介:《中国古代文学作品选读》是中国语言文学系广播电视新闻专业本科阶段的必修课程,该课程的设置主要目的提高学生阅读、鉴赏文学作品的能力,为学生提供基本的文学素养。

本课程从浩瀚如海的中国古代文学中,精选出脍炙人口的佳作,对其高妙的艺术表达、优美的诗情以及深邃的意蕴,进行理论解析和诗性品赏,以助学生提高学识和素养。

这是当前新形势下培养大学生阅读与写作能力以及文学鉴赏能力,增进他们对传统文化的了解,提高大学生人文素质的重要途径。

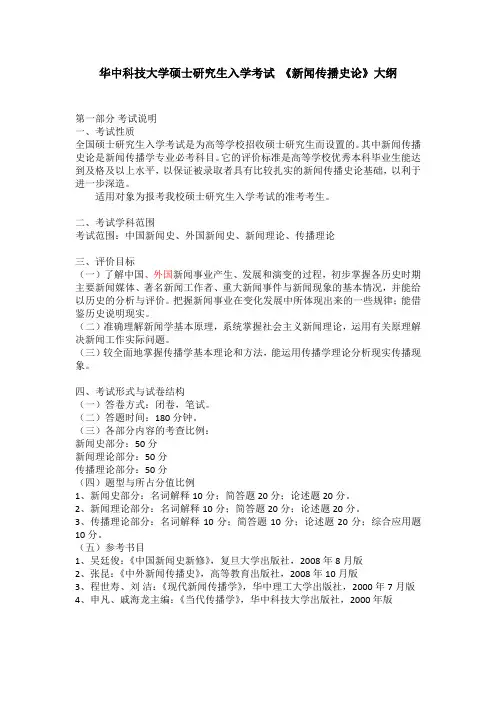

华中科技大学硕士研究生入学考试《新闻传播史论》大纲第一部分考试说明一、考试性质全国硕士研究生入学考试是为高等学校招收硕士研究生而设置的。

其中新闻传播史论是新闻传播学专业必考科目。

它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生能达到及格及以上水平,以保证被录取者具有比较扎实的新闻传播史论基础,以利于进一步深造。

适用对象为报考我校硕士研究生入学考试的准考考生。

二、考试学科范围考试范围:中国新闻史、外国新闻史、新闻理论、传播理论三、评价目标(一)了解中国、外国新闻事业产生、发展和演变的过程,初步掌握各历史时期主要新闻媒体、著名新闻工作者、重大新闻事件与新闻现象的基本情况,并能给以历史的分析与评价。

把握新闻事业在变化发展中所体现出来的一些规律;能借鉴历史说明现实。

(二)准确理解新闻学基本原理,系统掌握社会主义新闻理论,运用有关原理解决新闻工作实际问题。

(三)较全面地掌握传播学基本理论和方法,能运用传播学理论分析现实传播现象。

四、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试。

(二)答题时间:180分钟。

(三)各部分内容的考查比例:新闻史部分:50分新闻理论部分:50分传播理论部分:50分(四)题型与所占分值比例1、新闻史部分:名词解释10分;简答题20分;论述题20分。

2、新闻理论部分:名词解释10分;简答题20分;论述题20分。

3、传播理论部分:名词解释10分;简答题10分;论述题20分;综合应用题10分。

(五)参考书目1、吴廷俊:《中国新闻史新修》,复旦大学出版社,2008年8月版2、张昆:《中外新闻传播史》,高等教育出版社,2008年10月版3、程世寿、刘洁:《现代新闻传播学》,华中理工大学出版社,2000年7月版4、申凡、戚海龙主编:《当代传播学》,华中科技大学出版社,2000年版第二部分考查要点一新闻史部分中国新闻史1、绪论[1] 中国环境与中国媒介。

[2] 中国媒介的生长特征。

2、集权制度下的古代报纸。

(一)新闻方面程明(不太清楚,我们面试那天好象刚好不在)一.教授:罗以澄教授(博士生导师)新闻业务单波教授(博士生导师)中西新闻比较研究秦志希教授(博士生导师)新闻理论张昆教授(博士生导师)新闻史(张老师现在去华科新闻院当院长了-_-)强月新教授(博士生导师)新闻业务苏成雪教授广电梅琼林教授(博士生导师)文化传播、影视传播王瀚东教授(博士生导师)广播电视实务蔡凯如教授广播电视实务二.副教授:夏琼(新闻系主任)车英(新闻业务)刘洁(广播电视新闻学)夏冠英(新闻实务)三.主要导师简介罗以澄(院长)罗以澄,福建人,教授,博士生导师,院长。

毕业于中国人民大学新闻系。

学科及研究方向:新闻业务、媒介发展战略联系方式:68754211tips:岔一句不相干的,呵呵~~看到罗院长不禁想起,九月份那会儿,新闻院的导师我还一个都不认识-_-记得有天我跟室友跑去新闻院.室友大声说看外面挺破的,里面搞得还真不错啊~我说你小心点,说不定随便碰见一个老头儿就是哪个教授..这时正好一个老头走过身边,室友说,得了吧,说不定是个看门的..于是我们尾随那老头到了二楼...发现他走进一间办公室正襟危坐,我们抬头一看,”院长室”,顿时汗如雨下...单波(副院长)单波,1964年12月生,汉族,湖北天门人,哲学博士,武汉大学新闻与传播学院教授,副院长,博士研究生导师,院学术委员会主席,台港澳新闻研究中心主任,河北大学新闻传播学院兼职教授。

1998年被列入“湖北省跨世纪学术骨干”,武汉大学第五届十大杰出青年获得者。

2002年10月至11月,香港中文大学新闻与传播学院访问教授。

自1985年留校任教以来,共发表论文60余篇,出版专著4部。

主要研究领域:比较新闻学、跨文化传播联系方式:68754227tips:单老师很牛,在学界和业界都比较知名,其论文需重点注意!秦志希秦志希,湖北鄂州人,教授,博士生导师;毕业于武汉大学中文系。

学科及研究方向:新闻学新闻理论主讲课程:媒介文化、新闻学原理、舆论学研究联系方式:68764464tips:秦老师以前貌似是搞现代文学的,所以现代文学在综合知识中占的比重较大~二)传播方面一.教授石义彬教授(博士生导师)传播理论李敬一教授(博士生导师)传播史张金海教授(博士生导师)广告理论与实务陈瑛教授包装艺术(本是动画系主任,现在貌似不在院里呆了-_-)李卓钧教授网络传播二.副教授冉华(很不错的女老师,一般给本科生讲大众传播学,有时间可以去听下)姚曦(广告系主任,很有威严的样子,怕怕~~)张微(面试见过,比较年轻的男老师,貌似人不错)周茂君(在学生中很有口碑,总是笑笑的样子)夏倩芳(面试时唯一女老师,据说提问时很刁难人..)三.主要导师简介石义彬(副院长)湖北随州人。

教培函〔2014〕18号关于实施全国高校教师网络培训计划2014年上半年在线培训的通知各高等学校:根据教育部《关于公布2014年上半年全国高校教师网络培训计划的通知》(教高司函〔2014〕8号),教育部全国高校教师网络培训中心(以下简称“网培中心”)将于2014年上半年推出498门在线培训课程,供高校教师自主选择学习。

现将有关事项通知如下:一、培训对象培训对象为高校承担与所培训课程相同或相近教学任务的在职教师,重点是中青年教师。

二、培训课程在线培训课程面向课程教学和教师发展,以先进教学理念、经验、技术和方法为主要培训内容,以学员自主学习为主、专家在线指导为辅,引导学员互相交流学习、分享教学经验和教学成果。

主讲教师由高校教学名师奖获奖者、国家精品开放课程主持人、国家级教学团队带头人等担任。

在线培训主要包括以下几个方面:1.视频学习。

视频分为主视频课程和辅修视频资源。

2.培训活动。

包括观看网络直播讲座、参与教学沙龙、进行专题讨论、参与论坛交流、提交培训论文、点评学员论文、分享教学资源等。

3.辅导答疑。

特聘教授、助学教师组织在线答疑、教学辅导,为学员提供辅助学习材料和培训论文评审等。

在线培训课程班主任在学员学习过程中将提供及时帮助和服务。

学员使用学习卡登录网培中心网站(xxx)参加培训。

学校也可建立“院校教师在线学习中心”(以下简称“在线学习中心”)参加培训。

每门在线培训课程的学习周期为3个月。

在线课程目录见附件一。

三、在线学习中心“在线学习中心”是网培中心为高校开发的教师培训学习管理平台,网培中心免费为高校安装。

“在线学习中心”可供教师免费学习网培公开课、选修专题等资源,收看直播讲座和参与教学沙龙,通过培训管理系统管理教师培训。

培训课程需学校付费购买。

“在线学习中心”建设的具体要求见“院校在线学习中心建设指南”(附件二)。

已购买培训课程的学校,其教师在本校“在线学习中心”注册报名学习,可与全国选取同一课程的其他教师共同在线学习和交流。

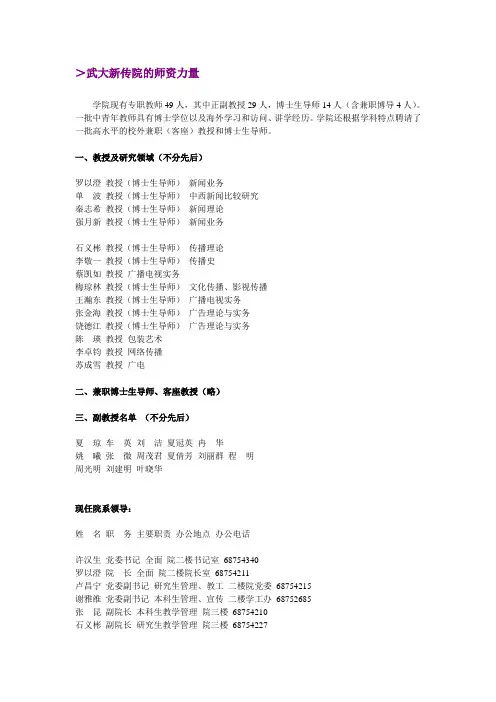

>武大新传院的师资力量学院现有专职教师49人,其中正副教授29人,博士生导师14人(含兼职博导4人)。

一批中青年教师具有博士学位以及海外学习和访问、讲学经历。

学院还根据学科特点聘请了一批高水平的校外兼职(客座)教授和博士生导师。

一、教授及研究领域(不分先后)罗以澄教授(博士生导师)新闻业务单波教授(博士生导师)中西新闻比较研究秦志希教授(博士生导师)新闻理论强月新教授(博士生导师)新闻业务石义彬教授(博士生导师)传播理论李敬一教授(博士生导师)传播史蔡凯如教授广播电视实务梅琼林教授(博士生导师)文化传播、影视传播王瀚东教授(博士生导师)广播电视实务张金海教授(博士生导师)广告理论与实务饶德江教授(博士生导师)广告理论与实务陈瑛教授包装艺术李卓钧教授网络传播苏成雪教授广电二、兼职博士生导师、客座教授(略)三、副教授名单(不分先后)夏琼车英刘洁夏冠英冉华姚曦张微周茂君夏倩芳刘丽群程明周光明刘建明叶晓华现任院系领导:姓名职务主要职责办公地点办公电话许汉生党委书记全面院二楼书记室68754340罗以澄院长全面院二楼院长室68754211卢昌宁党委副书记研究生管理、教工二楼院党委68754215谢雅维党委副书记本科生管理、宣传二楼学工办68752685张昆副院长本科生教学管理院三楼68754210石义彬副院长研究生教学管理院三楼68754227单波副院长文科科研、外事院三楼68754227孙向明副院长财务、办公室管理院二楼68752006强月新院长助理实验室、资料室管理、对外宣传院三楼新闻系68754210学院各系负责人:主任副主任办公电话新闻学系夏琼叶晓华68754202广播电视系刘建明张卓68754239广告学系姚曦程明、陈瑛68754233网络传播系刘丽群肖珺68754235(一)新闻方面一.教授:罗以澄教授(博士生导师)新闻业务单波教授(博士生导师)中西新闻比较研究秦志希教授(博士生导师)新闻理论张昆教授(博士生导师)新闻史(张老师现在去华科新闻院当院长了-_-)强月新教授(博士生导师)新闻业务苏成雪教授广电梅琼林教授(博士生导师)文化传播、影视传播王瀚东教授(博士生导师)广播电视实务蔡凯如教授广播电视实务二.副教授:夏琼(新闻系主任)车英(新闻业务)刘洁(广播电视新闻学)夏冠英(新闻实务)三.主要导师简介罗以澄(院长)罗以澄,福建人,教授,博士生导师,院长。

由梁启超新闻思想观其“新民文体”之价值【内容提要】本文以梁启超办报历程为主线,以其新闻思想为核心。

通过阐述政论文的发展,简要介绍其新闻从业活动,从梁启超接触时务文体开始,到新民文体的诞生体现他办报思想的先进性及文章学的成就;戊戌变法失败后,梁启超在日本接触到更多西方文化,结合游历欧洲的生涯,使他更具体的触碰西方社会。

从维新变法到文界革命是梁启超穷其一生,追求“启民智、造新民”理想的奋斗经历。

文界革命展示了梁启超新文体在文学上划时代内涵与意义,展现出梁启超文风的真善美。

最后,简要分析新文体对中国近代文艺的影响与缺憾。

【关键词】梁启超、新闻思想、新民文体、文界革命、真善美一、近代报业活动与梁启超传播思想的诞生1. 近代中国的报业历程在我国,新闻传播活动古来有之。

19世纪初,西方社会的意识形态以不同方式来到东南亚。

1815年,作为文化传播先遣队的伦敦教会,看到马六甲海峡与中国内陆联系紧密,便以此为基地,创办了最早的中文期刊《察世俗每月统计考》。

从此,各种传播活动逐步扩大,经香港、入广州、过上海、到北京,再由一次全新的思想解放运动推向全国。

早期的新闻期刊多是宗教宣传品,少有社论,鲜有消息。

但是这些流通的期刊报纸,让一些先进的中国人看到了外面的世界,与此同时,清政府倾力打造的儒家文化意识体系逐渐在外敌入侵与国民革命中失去其主导地位。

1895年,戊戌变法前夕。

康有为携弟子梁启超与麦孟华创办《万国公报》(后更名《中外纪闻》)暂定为强学会机关报。

介于此,近代中国的第一次思想解放在戊戌变法的呼声中悄悄拉开了帷幕。

新知识、新名词的涌入,旧式文言文已难以满足社会的需要,此时以王韬、梁启超为代表的改良派人士,为适应表述的完整而改革文言写作。

这是一种在新形式下为政治、思想斗争而出现的写作方法,因多言“时务”,又以梁启超在《时务报》发表的文章为代表,故称“时务文体”。

它运用口语并夹杂外来语,无拘无束、平易畅达;逻辑严密、雅俗共赏;用一种饱含激情的语调煽动读者。

2023年第6期总第432期VIEW ON PUBLISHING 知识共同体:《中国新闻传播教育年鉴》的编辑出版实践文/刘义昆王一鸣“知识服务”是近年来出版领域的研究热点。

伴随着数字时代出版实践边界不断拓展,学界以“出版领域知识服务”为主题的研究成果日益丰富,研究方向包括技术变革与出版知识服务创新、出版知识服务产品、依托专业特性的出版知识服务实践、出版领域知识服务人才培养、出版单位知识服务发展策略等[1]。

有学者通过考察出版源流,提出出版的本质是知识生产和知识传播,“出版转型就是要回归出版的本质,重新发现出版将个人知识社会化、无序知识有序化的核心价值”[2]。

毋庸讳言,“知识服务”这一视角的转变,为数字时代出版领域的创新发展提供了学理支撑。

不过,这一视角似乎更多地指向“知识传播”而忽视了“知识生产”,或导致对“知识生产和知识传播”出版本质的遮蔽。

探讨出版的本质,可以通过历史考察,也可以通过案例分析。

本文尝试以《中国新闻传播教育年鉴》为例,探讨数字时代的出版实践及其本质。

2016年至今,《中国新闻传播教育年鉴》已出版七部。

作为编辑部成员,作者对该年鉴的编撰出版有着细致的观察与深入的了解。

除参与式观察外,经验材料还包括编辑部成员与年鉴作者的编辑手记、回忆以及年鉴书评等二手文献。

2022年12月31日,首届年鉴编撰理论与实践研讨会召开,包括国务院学位委员会新闻传播学学科评议组召集人、教育部新闻传播学类专业教学指导委员会主任委员、中国新闻史学会会长和“双一流”高校的校院负责人在内的二十位专家,对年鉴编撰的理论与实践进行了探讨。

这些专家的发言也将成为本文重要的参考文献。

年鉴作为一种大型工具书,相较于期刊和著作有其独特之处,可以为探讨出版实践及其本质提供以往被忽视的知识。

通过对年鉴编辑出版实践的描述与解释,本文尝试回应如下问题:编辑出版如何进行知识生产,如何助力学科发展?编辑出版的知识共同体如何形成、维系与发展?编辑出版如何提供知识服务,如何提供知识传播平台?如何在数字时代想象编辑出版的知识生产和知识传播?通过对以上问题进行探讨,本文希望能够对“作为知识共同体的出版”作出更深层次的理解。