小儿垂钓

- 格式:docx

- 大小:22.66 KB

- 文档页数:8

小儿垂钓的古诗作者:唐胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人之句遥挥手,怕得鱼惊不应人。

【注解】1、稚子:年龄小的孩子;2、垂纶:钓鱼;纶:钓鱼用的丝线;3、莓:一种小草;4、苔:苔藓植物;5、之句:向人打探;6、应:理睬;7、遥:远远地;【诗文解释】一个蓬头小孩研习着大人钓鱼。

并排趴在乱草青苔上,身影绿树在野草丛中。

听见存有过路的人问路连忙远远地一招了挥手。

惧怕触怒了鱼不敢摆手。

【简析】这就是一首描绘儿童生活情趣的诗作。

一、二句重在写形,三、四句重在传神。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

由此亦可想见小儿不拘形迹专注于钓鱼的情景。

“草映身”,不仅是在为小儿画像,在结构上,也为下句的“路人借问”埋下伏笔。

因为路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的.主语还是小儿。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

他的动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。

至于他在“招手”之后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“ 遥招手”的原因之后,诗作也就戛然而止。

这首诗勾画小儿垂钓的神情动态活灵活现,富有生趣,堪称佳作!【作者简介】胡令能莆田隐者,唐诗人少为负局锼钉之业。

梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏,远近号为胡钉铰。

诗四首,皆写得十分生动传神、精妙超凡,不愧是仙家所赠之诗作。

《小儿垂钓》写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向他招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

第四周《小儿垂钓》[唐] 胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

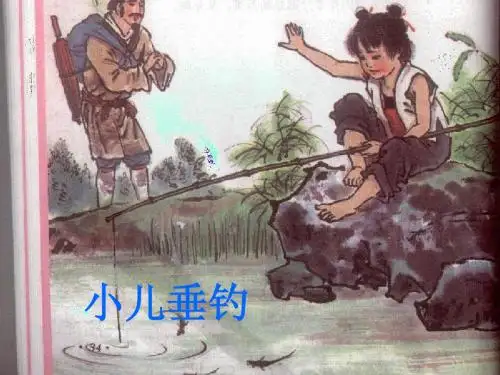

译文:一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学着大人钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

注释:蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

鉴赏:《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自创作背景:《小儿垂钓》是胡令能到农村去寻找一个朋友,向钓鱼儿童问路后所作。

胡令能(785-826年),唐诗人,隐居圃田(河南中牟县)。

唐贞元、元和时期人。

家贫,年轻时以修补锅碗盆缸为生,人称“胡钉铰”。

他的诗语言浅显而构思精巧,生活情趣很浓,现仅存七绝4首。

唐贞元、元和时期人。

莆田隐者,唐诗人少为负局锼钉之业。

梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏,远近号为胡钉铰。

诗四首,皆写得十分生动传神、精妙超凡,不愧是仙家所赠之诗作。

《巴女谣》唐代:于鹄巴女骑牛唱竹枝,藕丝菱叶傍江时。

不愁日暮还家错,记得芭蕉出槿篱。

《舟过安仁》宋代:杨万里一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

《杨氏之子》南北朝:刘义庆梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

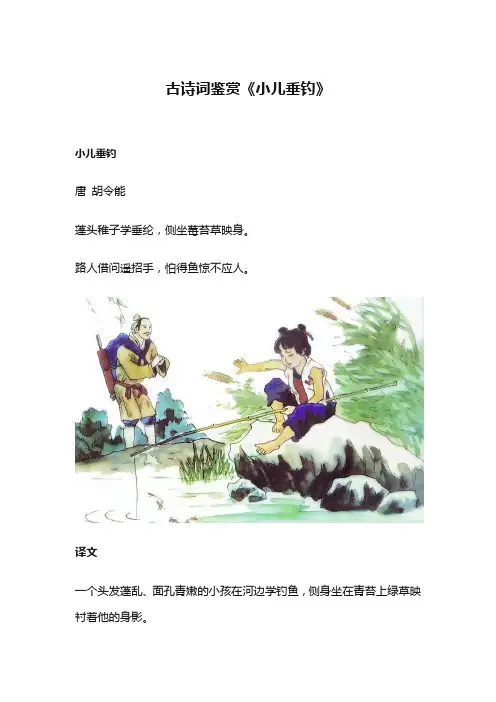

古诗词鉴赏《小儿垂钓》小儿垂钓唐胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

译文一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧身坐在青苔上绿草映衬着他的身影。

听到有过路的人问路,连忙远远地摆了摆手,不敢回应路人生怕惊动了鱼儿。

注释蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

创作背景本首诗具体创作时间不详。

《小儿垂钓》是胡令能到农村去寻找一个朋友,向钓鱼儿童问路后所作。

赏析《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

古诗小儿垂钓古诗小儿垂钓《小儿垂钓》唐;胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释:1、蓬头:头发乱蓬蓬的。

2、稚子:年龄小的孩子。

3、垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

4、莓:一种小草。

5、苔:苔藓植物。

6、借问:向人打听。

7、鱼惊:鱼儿受到惊吓。

8、应:回应,答应。

9、映:遮映译文:一个蓬头稚面的小孩学着大人钓鱼,斜着身子坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。

听到有过路的人问路,连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

赏析:这是一首以儿童生活为题材的作。

在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。

这首七绝写小儿垂钓别有情趣。

前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写。

后两句诗侧重神态来写。

此诗没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣和一些专注。

一二句重在写形,三四句重在传神。

稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在目前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

当路人问道,稚子害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。

这是从心理方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机警聪明。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

小儿垂钓的意思_小儿垂钓诗意导读: 小儿垂钓的意思_小儿垂钓诗意《小儿垂钓》作者:胡令能原文:蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释:1、蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

2、莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

3、借问:向人打听。

4、鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

诗意:一个头发蓬乱、面孔稚嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

路人想问路,小儿向路人招招手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

赏析:《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧着名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

小儿垂钓古诗的意思和解释原文:小儿垂钓【唐】胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

诗意:一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

赏析:这首诗注重塑造形象,贴近生活,有如见其人,如闻其声之感。

这是一首以儿童生活为题材的诗作。

在唐诗中,写儿童的题材很少,因而显得可贵。

一二句重在写形,三四句重在传神。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

他的动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。

他在“招手”以后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“遥招手”的原因以后,诗作也就戛然而止。

通过以上的简略分析可以看出,前两句虽然着重写小儿的体态,但“侧坐”与“莓苔”又不是单纯的描状写景之笔;后两句虽然着重写小儿的神情,但在第三句中仍然有描绘动作的生动的笔墨。

不失为一篇情景交融、形神兼备的描写儿童的佳作。

小儿垂钓古诗全解小儿垂钓古诗全解 1小儿垂钓胡令能〔唐代〕一个头发蓬乱、面容稚嫩的孩子正在河边学习钓鱼,他侧身坐在草丛中,他的影子被杂草映衬着。

听到路人的声音,孩子挥了挥手,怕惊扰了鱼儿,不敢回应路人。

翻译一个头发蓬乱、面容稚嫩的孩子在河边学钓鱼,侧身坐在草丛里,身影被绿草掩映。

听到路人问路,就远远地挥挥手,不敢回应路人,怕惊扰了鱼儿。

注释蓬头:头发蓬乱,形容小孩可爱。

稚子:年龄小的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:野草。

苔:苔藓植物。

映:掩映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,理睬。

赏析这是一首描写儿童生活情趣诗作。

第一句和第二句重在写作,第三句和第四句重在表达。

诗人对这垂钓小儿形貌不加粉饰,直写山野孩子头发蓬乱本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“侧坐”带有随意坐下意思。

由此亦可想见小儿不拘形迹专注于钓鱼情景。

“草映身”,不仅是在为小儿画像,在结构上,也为下句“路人借问”埋下伏笔。

后两句中“遥招手”主语还是小儿。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

这首诗勾画小儿垂钓神情动态活灵活现,富有生趣,堪称佳作!简介胡令能(785-826年) ,唐代诗人,河南郑州中牟县人,隐居圃田。

家贫,年轻时以修补锅碗盆缸为生,人称“胡钉铰”。

他的诗语言浅显而构思精巧,生活情趣很浓。

写儿童的古诗句拓展1.儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

——高鼎《村居》2.儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

——杨万里《宿新市徐公店》3.松下问童子,言师采药去。

——贾岛《寻隐者不遇 / 孙革访羊尊师诗》4.牧童骑黄牛,歌声振林樾。

——袁枚《所见》5.夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。

家童鼻息已雷鸣。

——苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》6.牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

——雷震《村晚》7.借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

——杜牧《清明》8.童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

——范成大《夏日田园杂兴·其七》9.重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开。

小学古诗:《小儿垂钓》原文译文赏析《小儿垂钓》唐代:胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

【译文】一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧身坐在青苔上绿草映衬着他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,不敢回应路人生怕惊动了鱼儿。

【注释】蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

【赏析】《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地用心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不仅仅在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

小儿垂钓的意思小儿垂钓的意思_小儿垂钓诗意《小儿垂钓》作者:胡令能原文:蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释:1、蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

2、莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

3、借问:向人打听。

4、鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

诗意:一个头发蓬乱、面孔稚嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

路人想问路,小儿向路人招招手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

赏析:《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧着名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

古诗《小儿垂钓》释义译文

古诗《小儿垂钓》释义译文

《小儿垂钓》是唐代诗人胡令能的诗作。

这是一首以儿童生活为题材的作。

在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。

下面是小编为你带来的古诗《小儿垂钓》释义译文,欢迎阅读。

小儿垂钓

(唐)胡令能

蓬头稚子学垂纶,

侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,

怕得鱼惊不应人。

注释

蓬头:头发乱蓬蓬的。

稚子:年龄小的.孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种小草。

苔:苔藓植物。

映:遮映

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应。

译文

一个蓬头稚面的小孩在学钓鱼,

斜身坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。

听到有过路的人问路,连忙远远地招了招手,

害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

作者简介

胡令能(785-826年),唐朝诗人,是莆田(今福建莆田市)人。

唐贞元、元和时期人。

家贫,年轻时以修补锅碗盆缸为生,人称“胡

钉铰”。

他的诗语言浅显而构思精巧,生活情趣非常浓,现仅存七绝4首。

莆田隐者,唐诗人少为负局锼钉之业。

梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏,远近号为胡钉铰。

诗四首,皆写得十分生动传神、精妙超凡,不愧是仙家所赠之诗作。

【导语】本⾸诗具体创作时间不详。

《⼩⼉垂钓》是胡令能到农村去寻找⼀个朋友,向钓鱼⼉童问路后所作。

下⾯是⽆忧考分享的⼩学古诗:《⼩⼉垂钓》原⽂译⽂赏析。

欢迎阅读参考! 《⼩⼉垂钓》 唐代:胡令能 蓬头稚⼦学垂纶,侧坐莓苔草映⾝。

路⼈借问遥招⼿,怕得鱼惊不应⼈。

【译⽂】 ⼀个头发蓬乱、⾯孔青嫩的⼩孩在河边学钓鱼,侧⾝坐在青苔上绿草映衬着他的⾝影。

听到有过路的⼈问路,⼩孩漠不关⼼地摆了摆⼿,不敢回应路⼈⽣怕惊动了鱼⼉。

【注释】 蓬头:形容⼩孩可爱。

稚⼦:年龄⼩的、懵懂的孩⼦。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼⽤的丝线。

莓:⼀种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向⼈打听。

鱼惊:鱼⼉受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

【赏析】 《⼩⼉垂钓》是⼀⾸以⼉童⽣活为题材的诗作,诗写⼀“蓬头稚⼦”学钓鱼,“侧坐莓苔草映⾝”,路⼈向⼩⼉招⼿,想借问打听⼀些事情,那⼩⼉却“怕得鱼惊不应⼈”(怕惊了鱼⽽不置⼀词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧的《清明》⼀诗。

此诗分垂钓和问路两层,第⼀、⼆句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第⼀、⼆句,稚⼦,⼩孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了⼩孩的幼稚顽⽪,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题⽬中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗⼈对这垂钓⼩⼉的形貌不加粉饰,直写出⼭野孩⼦头发蓬乱的本来⾯⽬,使⼈觉得⾃然可爱与真实可信。

“学”是这⾸诗的诗眼。

这个⼩孩⼦初学钓鱼,所以特别⼩⼼。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其⾝,⾏为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,⽽⾮稳坐,正与⼩⼉初学此道的⼼境相吻合。

这也可以想见⼩⼉不拘形迹地专⼼致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地⾯⽣长在阴湿地⽅的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道⼩⼉选择钓鱼的地⽅是在阳光罕见⼈迹罕到的所在,更是⼀个鱼不受惊、⼈不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后⽂所说“怕得鱼惊不应⼈”做了铺垫。

小儿垂钓的古诗小儿垂钓作者:唐胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

【注释】1、稚子:年龄小的孩子;2、垂纶:钓鱼;纶:钓鱼用的丝线;3、莓:一种小草;4、苔:苔藓植物;5、借问:向人打听;6、应:理睬;7、遥:远远地;【诗文解释】一个蓬头小孩学着大人钓鱼。

侧身坐在乱草青苔上,身影掩映在野草丛中。

听到有过路的人问路连忙远远地招了招手。

害怕惊动了鱼不敢答话。

【简】这是一首描写儿童生活情趣的诗作。

一、二句重在写形,三、四句重在传神。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

由此亦可想见小儿不拘形迹专注于钓鱼的情景。

“草映身”,不仅是在为小儿画像,在结构上,也为下句的“路人借问”埋下伏笔。

因为路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

他的`动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。

至于他在“招手”之后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“ 遥招手”的原因之后,诗作也就戛然而止。

这首诗勾画小儿垂钓的神情动态活灵活现,富有生趣,堪称佳作!【作者简介】胡令能莆田隐者,人少为负局钉之业。

梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏,远近号为胡钉。

诗四首,皆写得十分生动传神、精妙超凡,不愧是仙家所赠之诗作。

《小儿垂钓》写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向他招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

《小儿垂钓》

胡令能(唐)

蓬头稚⼦学垂纶,侧坐莓苔草映⼦。

路⼦借问遥招⼦,怕得鱼惊不应⼦。

诗文大意:一个头发蓬乱的小孩在河边学着钓鱼,他侧身坐在长满绿苔的草丛中,草掩映住了他的身子,过路人前来问路,小孩老远就摇手不回答,生怕把鱼儿给吓跑了。

赏析:这是一首以儿童生活为题材的诗作。

在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。

这首七绝写小儿垂钓别有情趣。

前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写。

后两句诗侧重神态来写。

此诗没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣和一些专注。

唐诗鉴赏:《小儿垂钓》小儿垂钓(唐)胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释蓬头:头发乱蓬蓬的。

稚子:年龄小的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种小草。

苔:苔藓植物。

映:遮映借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿遭到惊吓。

应:回应,容许。

译文一个蓬头稚面的小孩在学钓鱼,斜身坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。

听到有过路的人问路,赶忙远远地招了招手,惧怕惊扰了鱼儿,不敢回应过路人。

鉴赏一这是一首以儿童生活为题材的诗作。

在唐诗中,写儿童的题材比拟少,因此显得可贵。

这首七绝写小儿垂钓别无情味。

前两句表达、描写,从外形着笔,是实写。

后两句诗侧重神态来写。

此诗没有绚丽的颜色,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的表达中透显露几分纯真、有限童趣和一些专注。

一二句重在写形,三四句重在传神。

稚子,小孩也。

〝蓬头〞写其外貌,突出了小孩的干练顽皮,天真心爱。

〝纶〞是钓丝,〝垂纶〞即标题中的〝垂钓〞,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的原本面目,使人觉得自然心爱与真实可信。

在垂钓时,〝侧坐〞姿态,草映其身,行为情形,如在目前。

〝侧坐〞带有随意坐下的意思。

这也可以想见小儿不拘踪迹地专心致志于钓鱼的情形。

〝莓苔〞,泛指贴着空中熟长在阴湿中央的高等植物,从〝莓苔〞不只可以知道小儿选择钓鱼的中央是在阳光稀有人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说〝怕得鱼惊不应人〞做了铺垫。

〝草映身〞,也不只是在为小儿画像,它在结构上,关于下句的〝路人借问〞还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就由于看得见他。

后两句中〝遥招手〞的主语还是小儿。

当路人问道,稚子惧怕应对惊鱼,从老远招手而不回答。

这是从心思方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机敏聪明。

他之所以要以举措来替代答话,是惧怕把鱼惊散。

他的举措是〝遥招手〞,说明他对路人的问话并非漠不关心。

方法指导课《20 古诗两首》(第5课时)一、教学目标:1.能够读出两首古诗的节奏美、韵律美,背诵《池上》。

2.理解两首古诗的意思,能够抓住“偷采、一道开”体会池上小儿的可爱。

3.学习运用“整体构图、细化景物”的学习方法,想象《池上》所描绘的情景。

二、教学重难点重点:1. 理解两首古诗的意思,能够抓住“偷采、一道开”体会池上小儿的可爱。

2.学习运用“整体构图、细化景物”的学习方法,想象《池上》所描绘的情景。

难点:学习运用“整体构图、细化景物”的学习方法,想象《池上》所描绘的情景。

三、前置学习活动能正确、流利地朗读两首古诗。

四、教学时间:1课时五、教学过程:环节一、整体感知——初读古诗,整体把握(一)读出两首古诗的节奏美和韵律美。

1. 直接导入今天,我们学习21课《古诗两首》,大家已经预习了课文,是否能够读得正确、流利?2.指导朗读①朗读古诗,读出节奏美。

A.指名读。

师随机指导:这位同学把每个字音都读得很准确,光会读正确还不算会读,还应该读出诗的节奏来。

大家看,这两首诗的节奏会一样吗?为什么?预设:两首诗的节奏不一样,因为第一首是一行五个字的诗,第二首是一行七个字的诗;《池上》这首诗叫五言诗,《小儿垂钓》就叫七言诗。

(老师结合学生的回答讲解五言绝句、七言绝句的知识。

)师:五言绝句与七言绝句分别要读出什么节奏来呢?大家练习读一读。

(学生各自练习朗读。

)B .现在谁根据提示再来读读这两首诗,注意读出节奏美。

② 朗读古诗,读出韵律美这两首诗读起来朗朗上口,你知道为什么吗?大家画出每行最后一个字,读一读他们的韵母,你有什么发现?这就是诗的韵律美,请同学们关注这些字,读出诗的韵律美。

(学生练习读,感受诗的韵律美。

)(二)合作学习,感知诗意,提炼主题。

1.交流预习所得,解决自主学习中的困惑。

通过自主预习,你能知道这两首诗的意思吗?现在就把你知道的说给同位听听,不知道的小组内问一问,实在解决不了的用“?”标出来,一会儿我们一起解决。

交流汇报:哪些词句是你们小组解决不了的?预设:① 解:懂得、明白。

师:我们读过的《桂花雨》这篇课文里有这么一句诗:儿童解得摇花乐,花雨缤纷入梦甜”,这里的“解”是什么意思?( 知道)是啊!咱们学习可要注意前后知识的联系。

② 一道:一路。

文中指浮萍被小船分开后难以合拢的景象。

③ 遥:远远地。

④ 应:答应,理睬。

(引导学生运用查资料、联系生活、课本插图、结合语境等方法理解词句的意思。

)2.谁能连起来说一说《池上》这首诗的意思?(先组织一下语言,自己练习说一说。

)运用同样的方法说一说《小儿垂钓》这首诗的意思。

3.用简洁的语言说一说这两首诗分别描绘了一个怎样的画面?(师引导学生分别从时间、地点、人物、做了什么事来说。

)时间:都是夏天 地点:池塘里;小溪边 人物:偷采莲蓬的小儿;学垂钓的小儿4.提炼两首诗的主题。

两首诗简单明了,一读就懂,现在你们知道为什么要把这两首诗安排在一起吗? 预设:这两首古诗都是描写的儿童两首古诗都表现了小儿的调皮、天真可爱。

5.有感情地朗读这两首古诗,体会小儿的调皮、天真可爱,以及作者对小儿的喜爱之情。

过渡:下面我们一起学习《池上》这首诗,体会作者是怎样表现小儿的可爱的。

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破(三)整体构图,细化景物,想象情景。

都说诗中有画,画中有诗,作者抓住了哪些景物和人物为我们刻画出了小儿的天真可爱?出示:下面请同学们联系课文内容,结合文中插图,展开丰富的想象,用自己的语言把这些景物和人物描述得更加细致些。

汇报交流:1.预设人物小娃:(1)紧扣“偷采”想象小儿的天真可爱。

①“偷”是什么意思?(偷盗、偷窃;悄悄地……)② 字典里对“偷”有这样几种解释:这儿的“偷”该怎样解释?(瞒着人、悄悄地)③ 作者为什么要这样写?(预设:小儿不想让大人知道自己出来采莲蓬;偷采到莲蓬后非常高兴;…… )小结:这大片荷塘里的荷花也许是野生的,可小娃认为不是自己家的东西,内心不免有些紧张。

作者正是用了这个“偷”字,写出了小娃的天真、可爱。

所以我们在理解字、词意思时一定要结合语境。

④小娃为什么要去偷采白莲?想象小儿此时会有哪些动作和心理,他又是怎样偷采白莲的呢?谁再来描述小儿?,(……为了不让别人发现,他扯下了一张大大的荷叶戴在头上,然后悄悄地采下一个又一个莲蓬……)(2)紧扣“一道开”,揣摩心理,体会可爱①小娃偷采白莲,他想不想让别人知道?事实上别人有没有发现?是怎么发现的?(浮萍一道开,看到浮萍被冲开了。

)②为什么浮萍会“一道开”?哪句诗写出了他这种心情?(他怕被人发现,划船的速度非常快。

不解藏踪迹,浮萍一道开。

)③猜想一下,此时小娃的心情是怎样的?(他怕别人发现,所以很紧张;因为采到了很多莲蓬,所以很高兴,很快乐;……)④结合插图,揣摩心理师:多有趣、多可爱的孩子!自己已被别人发现,还不知道,还在偷着乐。

你们有过这样的经历吗?谁来说说。

(生自由说,进一步体会小儿的可爱。

)⑤带着作者对小儿的喜爱之情,读读这句诗。

小结细化人物的方法:诗中抓住了小娃的动作、神态、心理活动等生动细致地描述了人物,在以后习作中我们也应该学习这种描述人物的写作方法。

2.预设景物我们又该如何描述景物哪?引导学生抓住小艇、白莲、浮萍等景物联系古诗内容,结合文中插图充分地展开想象。

(教师通过评价,引领学生运用比喻、拟人、动静结合等方法来细化描述景物。

)环节三、回归整体——积累拓展,读写训练(四)积累背诵1.指导朗读,回归情感(1)大家想象着我们描绘的画面,带着作者对小儿的喜爱之情,练习有感情地朗读课文。

(2)指名读(3)评读,练读。

2. 积累背诵这么美好的情景,希望我们永远把它留住,练习有感情地朗诵课文。

(全班学生有感情朗诵课文)六、板书设计:池上整体构图(小娃小艇白莲浮萍)细化景物(偷采一道开)调皮、天真、可爱(山亭区山城街道小学李萍)方法实践拓展提升课(第6课时)一、教学目标1.抓住“侧坐、遥招手、不应人”等关键词语体会垂钓小儿的可爱,并背诵《小儿垂钓》。

2.继续运用“整体构图、细化景物”的方法想象《小儿垂钓》这首诗描绘的情景,并分角色演一演。

3. 回顾本单元的学习内容,升华本单元主题内容。

二、教学重难点重点:1.抓住“侧坐、遥招手、不应人”等关键词语体会垂钓小儿的可爱,并背诵《小儿垂钓》。

2.继续运用“整体构图、细化景物”的方法想象《小儿垂钓》这首诗描绘的情景,并分角色演一演。

难点:继续运用“整体构图、细化景物”的方法想象《小儿垂钓》这首诗描绘的情景,并分角色演一演。

三、前置学习活动自主朗读古诗,读出古诗的节奏美、韵律美。

四、教学课时 1课时五、教学过程环节一、整体感知——自主阅读,整体把握(一) 复习导入。

背诵《池上》。

(二)总结学法。

1. 上节课我们运用了“整体构图、细化景物”的方法学习了《池上》这首诗, 抓住了“偷采、一道开”等词语认识了一位天真可爱的池上小儿,这节课我们运用同样的方法学习《小儿垂钓》这首诗。

2. 有节奏的朗读《小儿垂钓》。

蓬头/稚子/学垂纶,侧坐/莓苔/草映身。

路人/借问/遥招手,怕得/鱼惊/不应人。

过渡:那么作者又是怎样表现垂钓小儿的可爱的?环节二、部分理解——精读感悟,重点突破(三)整体构图,细化景物,想象情景。

1.一首诗就是一幅画,读了这首诗,你的脑海中会出现哪些人物和景物?出示:2.我们脑海中出现了这些画面后,请同学们联系课文内容,结合文中插图,展开想象,用自己的语言把这些人物和景物描述得更加细致些。

汇报交流:预设人物蓬头稚子:(1)抓住“侧坐”想象小儿的无拘无束、天真可爱。

侧坐可能是哪些姿势?(可能是侧身坐着,可能是往前探着身子半蹲着……)想象此时小儿侧坐在莓苔上的样子和动作。

你从中体会到了什么?(体会到小儿的无拘无束和天真可爱。

)谁再来描述一下此时小儿可爱的样子?(2)抓“遥招手”“不应人”,悟心理。

①你认为遥招手可能是怎样的动作?(可能是摇手,可能是招手,可能是……)②小儿为什么遥招手?哪句诗告诉了我们答案?(怕得鱼惊不应人。

)③结合插图,揣摩心理。

④情感朗读这首诗。

小结细化人物的方法诗中继续运用了抓住人物的动作、神态、心理活动等方法,生动细致地描述了垂钓小儿的天真可爱。

预设景物引领学生抓住文中“垂纶”“莓苔”“草”等景物,联系课文内容,结合文中插图,继续运用比喻、拟人等修辞手法来细化景物进行描述。

(四)分角色演一演《小儿垂钓》这首诗所描绘的情景。

过渡:《小儿垂钓》这首诗活灵活现地勾画出一个天真烂漫、聪明可爱的小孩形象,让我们感到逼真而亲切,如果把这个形象演一演会更有趣。

1.同位商量小孩和路人的动作、神态、语言应该怎么表演最合适。

2.汇报交流,分角色表演。

①引导学生大胆想象小孩钓鱼时候的动作、神态以及与路人对话的情景。

②引导学生怎么能表演出路人礼貌的问路和小心翼翼与小孩对话的情景。

3.评价预设:①引导学生从“侧坐、遥招手、不应人”这几个重点词语的表演上来评价。

②引导学生从动作、语言、神态等方面点评,从而感悟细节描写是表现人物的重要手段。

环节三、回归整体——积累拓展,读写训练(五)背诵、积累拓展。

过渡:一首《小儿垂钓》,作者通过短短两句话给我们描绘出了一位天真烂漫、稚气可爱的小孩形象,让我们通过诵读来表达自己对这位小儿的喜爱吧!1. 有感情地背诵《小儿垂钓》。

2.拓展赏析。

引导学生用同样的方法读一读、品一品《所见》。

牧童骑.黄牛,歌声振.林樾。

意欲捕鸣蝉...。

...,忽然闭口立。