语文必修五 第三单元整体教学设计

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

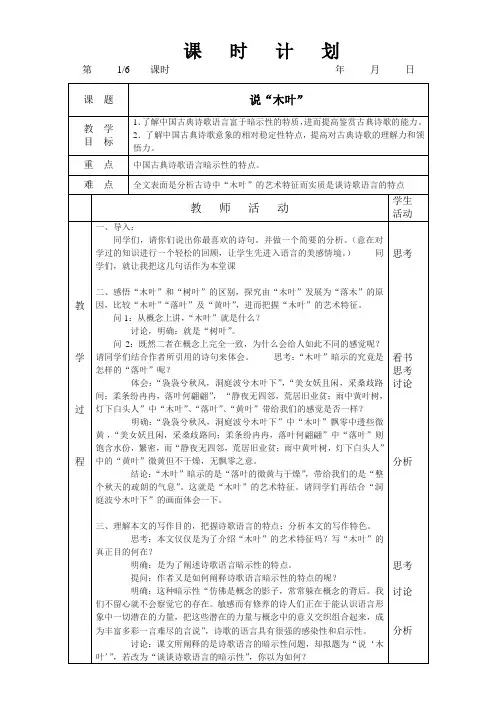

课时计划第1/6 课时年月日课题说“木叶”教学目标1.了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,进而提高鉴赏古典诗歌的能力。

2.了解中国古典诗歌意象的相对稳定性特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

重点中国古典诗歌语言暗示性的特点。

难点全文表面是分析古诗中“木叶”的艺术特征而实质是谈诗歌语言的特点教师活动学生活动教学过程一、导入:同学们,请你们说出你最喜欢的诗句。

并做一个简要的分析。

(意在对学过的知识进行一个轻松的回顾,让学生先进入语言的美感情境。

)同学们,就让我把这几句话作为本堂课二、感悟“木叶”和“树叶”的区别,探究由“木叶”发展为“落木”的原因,比较“木叶”“落叶”及“黄叶”,进而把握“木叶”的艺术特征。

问1:从概念上讲,“木叶”就是什么?讨论,明确:就是“树叶”。

问2:既然二者在概念上完全一致,为什么会给人如此不同的感觉呢?请同学们结合作者所引用的诗句来体会。

思考:“木叶”暗示的究竟是怎样的“落叶”呢?体会:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”,“静夜无四邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人”中“木叶”、“落叶”、“黄叶”带给我们的感觉是否一样?明确:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中“木叶”飘零中透些微黄,“美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩”中“落叶”则饱含水份,繁密,而“静夜无四邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人”中的“黄叶”微黄但不干燥,无飘零之意。

结论:“木叶”暗示的是“落叶的微黄与干燥”,带给我们的是“整个秋天的疏朗的气息”。

这就是“木叶”的艺术特征。

请同学们再结合“洞庭波兮木叶下”的画面体会一下。

三、理解本文的写作目的,把握诗歌语言的特点;分析本文的写作特色。

思考:本文仅仅是为了介绍“木叶”的艺术特征吗?写“木叶”的真正目的何在?明确:是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。

提问:作者又是如何阐释诗歌语言暗示性的特点的呢?明确:这种暗示性“仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。

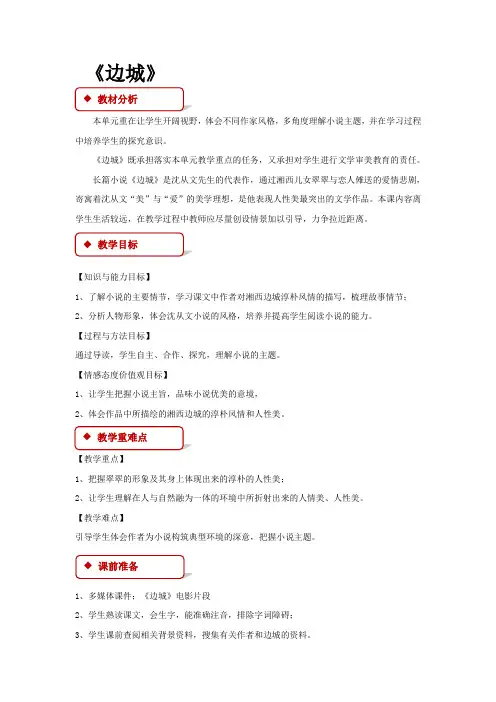

《边城》本单元重在让学生开阔视野,体会不同作家风格,多角度理解小说主题,并在学习过程中培养学生的探究意识。

《边城》既承担落实本单元教学重点的任务,又承担对学生进行文学审美教育的责任。

长篇小说《边城》是沈从文先生的代表作,通过湘西儿女翠翠与恋人傩送的爱情悲剧,寄寓着沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他表现人性美最突出的文学作品。

本课内容离学生生活较远,在教学过程中教师应尽量创设情景加以引导,力争拉近距离。

【知识与能力目标】1、了解小说的主要情节,学习课文中作者对湘西边城淳朴风情的描写,梳理故事情节;2、分析人物形象,体会沈从文小说的风格,培养并提高学生阅读小说的能力。

【过程与方法目标】通过导读,学生自主、合作、探究,理解小说的主题。

【情感态度价值观目标】1、让学生把握小说主旨,品味小说优美的意境,2、体会作品中所描绘的湘西边城的淳朴风情和人性美。

【教学重点】1、把握翠翠的形象及其身上体现出来的淳朴的人性美;2、让学生理解在人与自然融为一体的环境中所折射出来的人情美、人性美。

【教学难点】引导学生体会作者为小说构筑典型环境的深意,把握小说主题。

1、多媒体课件;《边城》电影片段2、学生熟读课文,会生字,能准确注音,排除字词障碍;3、学生课前查阅相关背景资料,搜集有关作者和边城的资料。

一、创设情景,激情导入:有一位作家,我国著名作家汪曾祺曾对他有如此评语:“除了鲁迅,还有谁的文学成就比他高呢?”有一部作品,美国学者金介甫曾盛赞其“是世界上好多文学者永远要看,而且要给自己的子女看的”;我国美学大师朱光潜先生也称之为“在世界范围里已受到热烈欢迎的一部作品”。

这就是沈从文先生和他的代表作《边城》。

今天,让我们走进这部作品,去把握小说中塑造的人物形象的特点及其意义,去体会小说中表现出来的自然美、语言美和人性美。

二、初读课文,扫清障碍:走进作者,了解湘西:沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。

我国现代小说家、散文家、文物研究家。

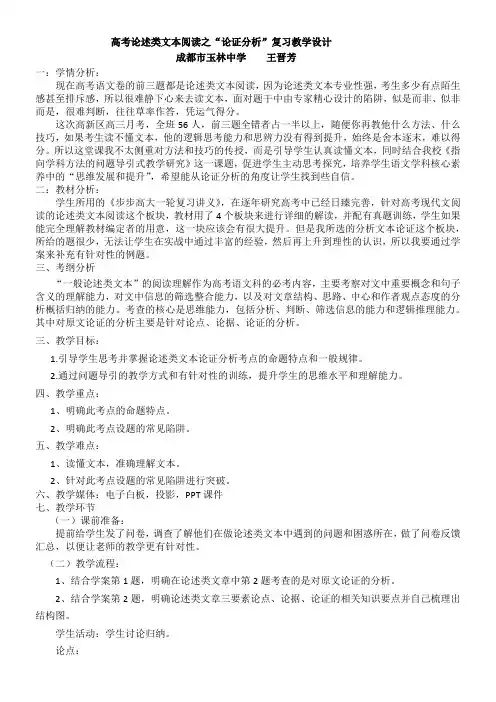

高考论述类文本阅读之“论证分析”复习教学设计成都市玉林中学王晋芳一:学情分析:现在高考语文卷的前三题都是论述类文本阅读,因为论述类文本专业性强,考生多少有点陌生感甚至排斥感,所以很难静下心来去读文本,面对题干中由专家精心设计的陷阱,似是而非、似非而是,很难判断,往往草率作答,凭运气得分。

这次高新区高三月考,全班56人,前三题全错者占一半以上,随便你再教他什么方法、什么技巧,如果考生读不懂文本,他的逻辑思考能力和思辨力没有得到提升,始终是舍本逐末,难以得分。

所以这堂课我不太侧重对方法和技巧的传授,而是引导学生认真读懂文本,同时结合我校《指向学科方法的问题导引式教学研究》这一课题,促进学生主动思考探究,培养学生语文学科核心素养中的“思维发展和提升”,希望能从论证分析的角度让学生找到些自信。

二:教材分析:学生所用的《步步高大一轮复习讲义》,在逐年研究高考中已经日臻完善,针对高考现代文阅读的论述类文本阅读这个板块,教材用了4个板块来进行详细的解读,并配有真题训练,学生如果能完全理解教材编定者的用意,这一块应该会有很大提升。

但是我所选的分析文本论证这个板块,所给的题很少,无法让学生在实战中通过丰富的经验,然后再上升到理性的认识,所以我要通过学案来补充有针对性的例题。

三、考纲分析“一般论述类文本”的阅读理解作为高考语文科的必考内容,主要考察对文中重要概念和句子含义的理解能力,对文中信息的筛选整合能力,以及对文章结构、思路、中心和作者观点态度的分析概括归纳的能力。

考查的核心是思维能力,包括分析、判断、筛选信息的能力和逻辑推理能力。

其中对原文论证的分析主要是针对论点、论据、论证的分析。

三、教学目标:1.引导学生思考并掌握论述类文本论证分析考点的命题特点和一般规律。

2.通过问题导引的教学方式和有针对性的训练,提升学生的思维水平和理解能力。

四、教学重点:1、明确此考点的命题特点。

2、明确此考点设题的常见陷阱。

五、教学难点:1、读懂文本,准确理解文本。

【优课】高中语文必修五3边城课件一、教学内容本节课选自高中语文必修五教材中的第三单元《边城》,具体内容包括:小说的整体阅读与理解,深入剖析小说中的人物形象、环境描写、情节发展及主题思想。

二、教学目标1. 理解并掌握小说《边城》的基本情节,分析其中的人物形象和环境描写。

2. 领悟小说所反映的社会现实和人文关怀,提高学生的文学鉴赏能力。

3. 培养学生的阅读兴趣,激发他们对文学作品的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:小说中的人物关系、环境描写对主题的衬托。

教学重点:分析小说的人物形象,理解小说的主题思想。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组描绘湘西风光的图片,引发学生对边城环境的思考,进而导入本节课的学习内容。

2. 初读课文:让学生自主阅读课文,了解小说的基本情节。

3. 分析人物形象:引导学生分析翠翠、傩送、天宝等人物形象,探讨他们之间的关系。

4. 环境描写的作用:讲解小说中的环境描写,分析其对主题的衬托作用。

5. 例题讲解:以课后习题为例,指导学生如何分析小说的人物形象和主题思想。

6. 随堂练习:让学生根据所学内容,分析小说中的某一情节或人物,进行课堂讨论。

六、板书设计1. 人物形象:翠翠、傩送、天宝等2. 环境描写:湘西风光、边城风俗3. 主题思想:亲情、爱情、责任、担当七、作业设计1. 作业题目:分析小说《边城》中的人物关系,谈谈你对翠翠形象的认识。

答案:翠翠是一个善良、纯真、勇敢的女孩,她在亲情和爱情之间矛盾徘徊,最终选择承担起家庭责任。

2. 作业题目:结合小说内容,谈谈你对边城环境的理解。

答案:边城环境优美,民风淳朴,为小说的人物形象和情节发展提供了独特的背景。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过分析小说《边城》的人物形象和环境描写,使学生理解了小说的主题思想。

课后,教师应反思教学过程中的不足,针对学生的掌握情况,进行有针对性的辅导。

《渔父》教学设计一、教材分析《渔父》是苏教版语文第五册中“直面人生”单元、“生存选择”模块的一篇课文。

《渔父》采用寓言对话体的形式,假托渔父与屈原一次相遇。

通过两人的对话,展开思想交锋,把屈原内心的矛盾斗争外化出来,真实地反映了屈原的思想,表现了他崇高的人生追求。

所以,通过对屈原和渔父的对话的分析,使学生能够认识屈原不愿同流合污,宁愿“伏清白以死直”的伟大人格。

二、教学目标1.知识目标:(1).熟读背诵默写(2).积累常见文言实词、虚词,理解宾语前置句2.能力目标:了解屈原内心想法,训练人物形象的分析方法3.情感、态度和价值观目标:学生能够通过对屈原和渔父对话的分析,认识屈原不愿同流合污,宁愿“伏清白以死直”的伟大人格。

三、教学重点难点重点:(1).熟读背诵默写(2).积累常见文言实词、虚词,理解宾语前置句难点:了解屈原内心想法,训练人物形象的分析方法四、学情分析学生为高二学生,已具备简单阅读文言文的能力。

他们在语文第三册时已经学过屈原的《离骚》,所以,他们对屈原已是有所了解,这对于今天《渔父》的学习是很有帮助的。

五、教学方法1.学案导学:2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习六、课前准备1.学生的学习准备:结合课本注释,疏通文意,找出重点文言实词、虚词。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案。

七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标。

“是生存,还是死亡?”这是世界著名剧作家莎士比亚的名作《哈姆雷特》中哈姆雷特被生活的困境逼到了死角时的发问。

如何解答好这个问题,真让世人难为。

伟大的史学家文学家司马迁为了完成传世之作《史记》忍辱负重,选择了生存。

孟子却说:“生,我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

第三单元教学设计方案(高中语文必修5)第一篇:第三单元教学设计方案(高中语文必修5)高中语文必修5 “第三单元教学方案”一、教材分析:这个单元编选了《咬文嚼字》、《说“木叶”》和《谈中国诗》三篇文章,体裁属于文艺评论和随笔,题材设计探讨艺术表现的语言形式和审美现象,或议论中国诗歌这一体裁,都能持之以恒,自成一家之言。

《咬文嚼字》一文主要谈文学创作,全文贯穿着作者的一个总的指导思想,即文字和思想感情有密切关系。

作者通过对每一实例的咀嚼,领悟到不同文字所蕴含的不同意味、不同思想情感,从而启迪读者在文字运用上,“必须有一个字不肯放松的谨严”的精神态度。

学习本文,要注意借鉴吸收本文严谨的论证结构和多样的论证方法的使用,培养自己“刻苦自励,推陈出新,时时求思想感情和语言的精炼与吻合”的精神。

《说“木叶”》可看作“咬文嚼字”的范例,作者由诗人们钟爱的“木叶”入手,以深厚的学识与丰富的想象力,对是“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落木”所形成的诗的意境的差别,做出了极为精细的美学辨析,进一步强调了诗歌语言中的暗示性问题,使我们对古诗词中艺术的精妙之处有了更深的体察。

《谈中国诗》是议论中国诗歌这一文学体裁的。

作者在中外诗歌的比较中,分析中国诗的特征:从诗的发展顺序来说,中国诗与外国诗刚好相反;揭示出中国诗篇幅短小,富于暗示性等重要特点。

通过本文的学习,对诗歌语言暗示性的解读,能使学生对我国诗歌的鉴赏提升一个理论高度。

二、学情分析:学生已经学习了一定数量的文学作品,形成了一些文学常识和文学理论知识,因此阅读和理解文艺评论和随笔,提升思想境界和鉴赏水平是有一定基础的,但是要由现象抽象到理论,这是比较难的,需要教学上引导恰当,实现目标。

三、单元教学目标:1、体会文艺评论和随笔的写法特点,积累知识,学习写文艺评论和随笔2、学习论证类文章形象性的写法。

3、培养咬文嚼字的读书、写文的习惯。

4、体验语言文字的微妙,养成一种一字不放松的谨严精神,以提高阅读和写作能力。

人教版高中语文必修五第三单元第十课《谈中国诗》教学设计教学目标知识目标: 1.了解中国诗歌的基本特点;2.了解中西方诗歌的异同能力目标:1.培养诗歌鉴赏的能力;2.掌握站在不同的力场、辩证全面分析问题的能力学情分析1.高二的学生,具有一定的诗歌鉴赏能力,但是多浮于表面。

尤其是理科的学生,对于中国诗歌的鉴赏能力有待提高,希望通过本课的学习,能够提高学生的诗歌鉴赏力;2.高中生具有一定思辨力,但是全局观念稍弱,希望通过对课文中钱先生缜密思维的学习,掌握一定的思辨技巧,以指导将来的议论文写作。

重点难点重点:1.阅读文章,根据文章批驳中国人和外国人对待诗歌的态度的写作背景,理解写作思路,梳理文章内容;2.结合文艺随笔的文体特点,鉴赏钱先生的写作风格,论证方法及思辨力。

难点:1.在课文理解的基础上,把握语言风格,学会运用多种论证方式。

教学过程教学活动【导入】诗歌分享中国文学首先是诗歌,由《诗经》《楚辞》到唐诗宋词元曲再到现代诗歌,这些诗歌有怎样的特点呢?(学生自由发言:语言的形象性、凝练性,结构的跳跃性等)如果要更进一步了解诗的特点,那么我们就听听学贯中西的钱钟书先生是怎样说的。

(板书课题《谈中国诗》)二、预读课文作者简介钱钟书(1910-1998)字默存,号槐聚,曾用笔名中书君。

江苏无锡人。

早年就读于教会办的苏州桃坞中学和无锡辅仁中学。

1933年于清华大学外国语文系毕业后,在上海光华大学任教。

1935年与杨绛结婚,同赴英国留学。

1937年毕业于英国牛津大学,获副博士学位。

又赴法国巴黎大学进修法国文学。

1938年秋归国,先后任昆明西南联大外文系教授、湖南蓝田国立师范学院英文系主任。

与此同时,他在上海暨南大学、中央图书馆和清华大学执教或任职。

1953年后,在北京大学文学研究所任研究员。

曾任中国社会科学院副院长。

著作有散文集《写在人生边上》,短篇小说集《人•兽•鬼》,长篇小说《围城》,学术著作《宋诗选注》《谈艺录》《管锥篇》《七缀集》等。

《咬文嚼字》教案教学目标:1•深入体会作者“文字和思想感情有着密切的关系”的主张。

2. 培养学生正确理解和运用祖国语言文字的习惯,培养“一字不肯放松的谨严”的精神。

教学重点:分析评价课文的观点。

教学难点:写作技巧(将简单的内容表现得摇曳多姿)。

教学过程:一、新课导入相传,苏东坡,一次与他的妹妹苏小妹及诗友黄山谷一起论诗,互相题试。

小妹说出:“轻风细柳”和“淡月梅花”后,要哥哥从中各加一字,说出诗眼。

苏东坡当即道:前者加“摇”,后句加“映”,即成为“轻风摇细柳,淡月映梅花。

”应当说,这两个字是嵌得相当不错的,是颇合原句的意境的。

不料苏小妹却评之为“下品”,她说:“这是常人用的俗字, 平直,无味。

”换句话说,即缺乏诗句应有的含蓄和诗味。

苏东坡认真地思索后,得意地说: “有了,'轻风舞细柳,淡月隐梅花。

'”小妹微笑道:“好是好了,但仍不属上品。

” 一旁的黃山谷忍不住了,问道:“依小妹的高见呢?”苏小妹便念了起来:“轻风扶细柳,淡月失梅花。

”苏东坡、黄山谷吟诵着,玩味着,不禁托掌称妙。

“轻风”徐徐,若有若无,“扶”字恰到好处地描绘出“轻风”徐來柳枝的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。

“失”字,勾画了月色和梅花相互交融的风韵:恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼,在月光照映下,也黯然失色了。

这样,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,增强了这一首诗的感染力。

足见,在古代诗词中,一个字的变动,整首诗的意境也会发生天翻地覆的变化。

我们应该学习苏小妹,在创作中有一字不肯放松的严谨精神,咬文嚼字,让自己的文章更上一层楼, 精益求精。

二、作者简介朱光潜,现代美学家,文艺理论家。

笔名孟石、孟实,安徽桐城人。

1916年考入武昌高等师范学校中文系,次年进入香港大学,主攻教育学;1922年毕业后,在上海中国公学和浙江上虞春晖中学任教;1925年入英国爱丁堡大学学习;1929年毕业,转入伦敦大学,以论文《悲剧心理学》获文学博士学位;1933年回国。

《锤炼思想学习写得有文采》教案【学习目标】1.理解语言和思想之间的关系。

2.理解修辞对文章的作用。

3.学习写有文采文章的方法。

【学习实施】一、课前准备1.课前阅读《锤炼思想学习写得有文采》一文,理解有文采的文章体现出的特点。

2.搜集写作素材。

搜集思想深刻、文采飞扬的文章。

二、写作指导【理解作文思想和形式的关系】所谓“思想”,就是客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果。

锤炼思想,就是在写文章的过程中,边写边思考,最终达到思想深刻、有序。

所谓“形式”是指文章外在的状态,表现内容很多,其中“有文采”是非常重要的。

有文采是高考作文“发展等级”中的要求,指文章言辞传神,生动活泼,能把所状之物、所叙之事写得有血有肉,说得绘声绘色,能把所议之理阐发得生动形象、精辟透彻,通篇流畅自然,富有表现力。

作文的思想和语言是密不可分的,语言是思想的载体,思想是语言的内核;思想只有从语言上才能表达出来,语言的文采才能更好地表现思想。

【词语生动,句式灵活】在语言表达上,交错运用长句、短句、整句、散句,不失为一种好的方法。

长句和短句相对而言。

一般地说,长句字数多,结构较复杂,层次也较多,宜于表达较为复杂的思想内容,宜于表达严密精确的思想;短句的特点是简洁、明快、灵活,读起来省力、易懂。

整句与散句也各有长处。

整句是指一对或一组结构相似的句子,形式整齐,节奏鲜明,具有加强语势、强调语义的作用,对偶句、排比句、反复句都属于整句;而散句则结构相异,长短不一,自由活泼,富于变化。

长、短、整、散根据需要交错使用,前后句式的照应,可使文章结构完整、思路严密;排比句式可增强文章的论证力度,或使情感的表达更充分;设问句式可提出重要的问题,以引起读者的注意;比喻句式可使内容的表达更形象、更有文采、更有意蕴;对偶句式可使语言凝练,形式整齐等。

1.词语生动要做到词语生动,首先必须积累丰富的词汇。

文章中的字、词、句等语言要素,就像建筑中所用的沙、石、砖、木、水泥等一样。

《咬文嚼字》教学设计梁军一、教学分析设计1.教材分析:《咬文嚼字》是人教版语文教材必修五第三单元一篇课文,是朱光潜先生的一篇随笔,同时也是一篇短小精悍的议论文。

他告诉人们无论阅读或写作,都要有咬文嚼字的精神,刻苦自励,追求艺术的完美。

在教学过程中,要抓住议论文的特点,了解作者观点,理清论证思路;还要在重点赏析的基础上,讨论作者在品味语言和运用语言上给予我们的启示。

2.学生分析:高三学生基于三种情形需要学并探究这篇文章的妙处:一方面是对作文写作的焦虑,希望能有作文的万能公式,而本文谈到的“套版效应”对此有较科学的分析;二是感知典型议论文写作特点,学会准确严密地论证,三是引导学生培养咬文嚼字的精神,养成良好的阅读和写作习惯。

因此,教学设计在分析论证思路的同时,培养学生独立思考、质疑探究的习惯,增强思维的深刻性和批判性,并将这种思维习惯运用到自己的学习中。

3、教学目标(1)知识与能力:理解文章内容,掌握文章写作思路。

(2)过程与方法:布置学生在课前预习课文,理解文中所选的诗词及故事背景。

(3)情感态度与价值观:学习作者严谨的治学态度,培养学生学习过程中“咬文嚼字”的习惯。

体验性目标:探究感知课文议论的特点,特别是“咬文嚼字”与平时写作的关联,纠正不良写作习惯4、媒体分析投影仪,PPT5:核心问题分析核心问题:探究斟酌文字与精微准确地传情达意之间的关系,习得并学会运用“咬文嚼字”的方法分析:本文的教学重点是把握“斟酌文字与精微准确地传情达意之间的重要关系”,可选择从列举的事例及分析入手,进而探究作者在文中所传达的观点,让学生在民主和谐的教学环境中习得“咬文嚼字”的方法,并能运用之。

二、教学实施设计(一)提出问题;1、打一谜语让同学们猜:小老鼠看书--咬文嚼字2、请同学说说“咬文嚼字”的含义——不注重实质,过分推敲词句。

是一个贬义词。

大学问家、美学家朱光潜先生却在名为《咬文嚼字》的文章中赋予了它一种新的意义,我们来学习一番,看看从中能获得什么教益,给我们学习语文有什么启发。

边城教学设计教学目标:1品味语言,把握翠翠的形象。

2领悟文章展现的悲剧美。

一、导课同学们,我们今天的话题从沈从文先生写给他夫人的家书节选开始:(教师诵读)PPT:“夜静得离奇,端午快要到了,家乡一定是还有龙船下河。

翠翠,你是在104房间中酣睡,还是在杜鹃声中想起了我,在你死去还想起我。

翠翠,三三难道我又疯狂了吗?”1948年沈从文在精神上陷入了绝望痛苦之中,甚至想到了死。

此时,他呼唤了生命中最重要的两个名字:翠翠、三三。

三三就是沈从文的妻子,咱们合肥“张家四姐妹”之一的张兆和女士,而翠翠,就是他生命中最杰出的作品《边城》中的女主人公。

翠翠是个迷人的形象,她承载着《边城》全书之魂:爱与美。

二、环境边城的特点,结合第一段来分析概括。

明确:偏僻、安宁、淳朴,远离了现代文明的侵扰,是没被打扰的安宁与美好的世外桃源。

三、内心独白在十四五岁的少女身上,又有着一些特殊之处,我们先来品味一下这两段文字。

1.第四节第一段①翠翠抿着嘴一句话不说,心中充满不可言说的快乐爷爷与翠翠相依为命,照理说应该是无话不说的,为什么这里用了不可言说的快乐?点评:我觉得这种女孩的心思是可以说的,但是只能说给妈妈听,但是妈妈已经死了,爷爷是不方便说的,那是什么?那是情窦初开的冲动。

2.第四节的第六段和第十段两次写到了翠翠的一个奇怪想法“假若爷爷死了?”“爷爷死了呢?”如何理解他这个奇怪的想法?PPT:落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。

翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?”PPT:翠翠心中那个古怪的想头:“爷爷死了呢?”交流点评:落日、黄昏容易让想起生命的逝去,这种景致也触发了翠翠细腻、敏感的心思。

假若爷爷死了,我就无依无靠了。

她很害怕孤独凄凉。

爷爷与翠翠的感情毋庸置疑,但她害怕失去依靠,同时也希望有一双坚强有力的臂膀来依偎。

这时,合适的他出现了。

四、遇见分角色朗读第四节第11段至25段翠翠与二老邂逅的片段。

必修五第三单元教材分析和教学建议语文教研组活动中心发言材料刘文礼一、必修五第三单元整体分析(一)教材分析1.第三单元内容在教材中的作用分析这个单元编选了《咬文嚼字》、《说“木叶”》和《谈中国诗》三篇文章,体裁属于文艺评论和随笔,是高中语文必修五个模块中唯一一个文艺评论、随笔单元。

具有融会贯通的功能,担负着培养学生对文学作品(尤其是诗歌)的鉴赏能力和审美情趣的重任。

《咬文嚼字》一文主要谈文学创作,全文贯穿着作者的一个总的指导思想,即文字和思想感情有密切关系。

作者通过对每一实例的咀嚼,领悟到不同文字所蕴含的不同意味、不同思想情感,从而启迪读者在文字运用上,“必须有一个字不肯放松的谨严”的精神态度。

学习本文,要注意借鉴吸收本文严谨的论证结构和多样的论证方法的使用,培养自己“刻苦自励,推陈出新,时时求思想感情和语言的精炼与吻合”的精神。

《说“木叶”》可看作“咬文嚼字”的范例,作者由诗人们钟爱的“木叶”入手,以深厚的学识与丰富的想象力,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落木”所形成的诗的意境的差别,做出了极为精细的美学辨析,进一步强调了诗歌语言中的暗示性问题,使我们对古诗词中艺术的精妙之处有了更深的体察。

《谈中国诗》是议论中国诗歌这一文学体裁的。

作者在中外诗歌的比较中,分析中国诗的特征:从诗的发展顺序来说,中国诗与外国诗刚好相反;揭示出中国诗篇幅短小,富于暗示性等重要特点。

通过本文的学习,对诗歌语言暗示性的解读,能使学生对我国诗歌的鉴赏提升到理论高度。

本单元是打通必修和选修学习的综合性单元,可以勾前联后,从炼字、意象、诗歌表达技巧及风格等方面指导必修和选修的诗歌鉴赏。

对诗歌语言、形象、表达技巧、思想感情的鉴赏有着全面的、综合性的指导、示范和引领作用。

2. 单元教学任务分析本单元的教学功能是“加深我们对文艺创作和文艺鉴赏的认识”,《普通高中语文课程标准》对“阅读与鉴赏”的目标有明确阐释。

文学鉴赏的目的和态度:“学习中外文学作品,具有积极的鉴赏态度,注重审美体验,陶冶性情,涵养心灵。