一道习题引发的思考

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:2

2018·03等积变换在小学阶段一直贯彻始终,“等积”是解题的好帮手,其重要性不言而喻。

小学阶段中的“等积变换”问题,说是类型题,其实更像是一种解题思路与方法。

它可以直观地将一些抽象的数学问题具体化,化难为易,化繁为简。

笔者提出六大解题策略:化零为整;静中求动;以形补形;突破关键;借形换形;方程求解。

如果学生能熟练掌握并灵活运用这些策略,那么解决问题的能力将再上一个新台阶。

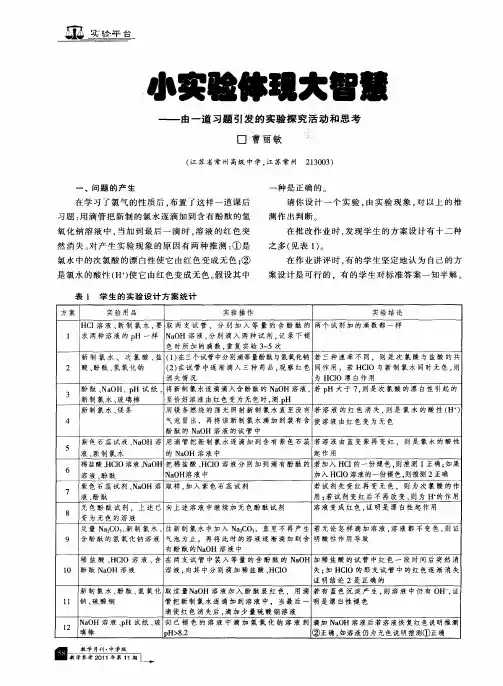

摘要关键词小学数学;等积变换;策略一、缘起课堂,诱发思考炎炎夏日,又到了一年的小学毕业复习季,笔者正在复习“求阴影部分的面积”一课,此时的学生听意正浓,当笔者出示一道题:“如右图一个直角梯形,求阴影部分的面积。

”几乎全班的学生直接利用各部分面积与总面积的关系来解题即S 阴=S 梯-S 空白=(8+5)×4÷2-5×4÷2=16。

可恰恰在此时,一位学生的解法却打破了这份平静,令人眼前一亮。

他首先做了一条辅助线AC ,则根据同底等高△ADE 的面积等于△ACE 的面积,那么两个阴影部分的面积之和瞬间就转化成了一个直角三角形ABC 的面积,所以S 阴=S △ABC =8×4÷2=16。

这种解法实在太妙了,仅仅只是添加了一条辅助线,人为地创造出一个“等积”的环境,将零散的阴影面积转化成一个整体,等积变换功不可没。

可是等积变换如此神奇、重要,学生能应用的却是凤毛麟角,我们深知的“授人以鱼,不如授人以渔”此时此刻黯然失色,笔者不禁陷入深深的思索当中……二、追本溯源,融汇贯通回顾小学阶段所接触过的关于“等积变换”类型题目,从低年级所遇到过的数与代数领域中的求括号里的数,如4×5=()×2,以及解决问题中“二年(1)班排队列,如果每队排10人,可以排4列,如果每队排8人,可以排多少列?”的这种数字世界里的类似归总问题的“等积变换”问题的雏形,以及中高年级所学到的单位改写、乘法结合律和交换律方法、通分、等式的性质解方程等,直到面积、体积概念的深入,等积变换问题才逐步向二维、三维的图形与集合领域过渡,慢慢成型,形成具有自身特色的一类题型。

数学6小学教学参考4个118的和除以56,商是多少?五、看清要求,动手操作(5%)先用量角器量出下面角的度数,再过P 点分别作O A 的垂线和OB 的平行线。

ABPO六、应用知识,解决问题(30%)1.冷饮店批发冷饮的价格见下表:一次性批发的数量(件)12345件及5件以上每件冷饮的批发价(元)19.5181716.515王师傅一次性批发了4件,应付多少钱?2.在2008年抗击雪灾的日子里,交警张叔叔前4天在一线共奋战74小时,后3天平均每天在一线工作15小时。

这一周,张叔叔平均每天在一线工作多少小时?3.自今年3月1日起,国家对个人所得税进行了调整。

按照规定:每月个人收入超过2000元的部分,应按照5%的税率缴纳个人所得税。

(1)赵明爸爸的本月工资是2450元,他本月应缴纳个人所得税多少元?(2)赵明妈妈本月缴纳个人所得税是24.5元,赵明的爸爸与妈妈相比,谁的工资高?赵明妈妈本月是多少元?4.阅读材料,列式解答。

承担“嫦娥一号”发射任务的西昌卫星发射中心3号塔架,高85.5米,塔架自身重量1800吨,可发射重量在其自身重量的1720~1360的火箭,而“嫦娥一号”的重量只有2350千克。

(1)3号塔架可发射火箭的重量在多少吨到多少吨之间?(2)“嫦娥一号”的重量大约是发射塔架自身重量的百分之几?(百分号前保留一位小数)5.下图A 、B 两个容器分别是圆柱体和长方体。

(图中数据单位:厘米)(1)它们的底面积分别是多少平方厘米?(得数保留整十平方厘米)(2)在A 、B 两容器中各倒一盒250毫升的“蒙牛”纯牛奶,哪一盒装得比较满?A B 107.85410[安徽东至县教育局教研室(247200)张锡义(特级教师)供稿]综合平台争鸣园地习题是教材的重要组成部分,具有巩固新知、形成技能、训练思维和生成智慧等功能。

习题教学是体现教学有效性的重要环节,在发展学生能力、构建认知结构等方面发挥着举足轻重的作用。

一道地理习题引发的思考【摘要】中国背靠世界上最大的大陆——亚欧大陆,面向世界上最大的大洋——太平洋,从而使其成为典型的季风气候区,冬季盛行西北风,夏季盛行东南风。

然而,台北地处我国东南部,隔台湾海峡与大陆相望,也应该受东亚季风的影响,但是查阅了很多资料,答案是冬季吹东北风,并且还成为典型的冬雨区。

那么台北冬季究竟风向如何?为何会成为典型的冬雨区将成为本文研究的重点。

【关键词】台北风向冬雨区原因一、例题呈现“冬季到台北来看雨”,台北冬季多雨景的主要原因是()a、纬度低 b、受寒流影响c、受东南季风影响d、受西北季风影响二、试题评析从题目来看,本题考查的是台北冬季多雨景的原因。

像这类题,一般从海陆位置、季风气候、地形、洋流等几个方面去思考。

首先我们来分析一下题目的选项:a项纬度低,纬度对降水量的影响是通过热量和气压带风带来影响的。

例如,赤道地区热量充足,全年受低压带控制,盛行上升气流,降雨丰富。

但台北处于北纬25度,亚欧大陆东海岸,属于亚热带季风性湿润气候,应该是雨热同期,夏季多雨,冬季少雨,故排除。

b项受寒流影响。

寒流对所经过的地方是降温减湿,无法形成降雨,排除。

c项受东南季风影响,本区的东南季风是出现在夏季,而不是冬季,故排除。

d项受西北季风影响,按照常规,台北所在的台湾处于东亚季风气候区,夏季吹东南风,冬季吹西北风,西北风穿过台湾海峡后,将暖而湿的水汽带到台北,形成降雨,似乎正确,而且通过排除法,也只有d项是正确的。

但我们知道,首先,假如西北风能到达华南地区,其实力也已经很弱了,又怎么会使台北成为典型的冬雨区;其次,台湾的西海岸处于台湾山脉的西侧,实际上少雨。

怎么偏偏就只有台北(台北盆地)成了典型的冬雨区,第三,台湾位于低纬地区,恰好在东北信风带中,也不会吹西北风。

带着这个疑问,笔者翻阅了大量资料,却没有任何资料说明这里会受到西北风的影响,而是更多地提到了东北季风(冬季风)和西南季风、东南季风(二者属夏季风),那么台湾冬夏季风向究竟是怎样的,另外又是什么原因使得台北成为典型的冬雨区?三、台湾冬夏季的风向的形成1、受地转偏向力的影响冬季,我国大陆主要为极地大陆气团或变性极地大陆气团所控制,东北季风是因为强大的大陆冷高压在北半球的秋冬季节盘据蒙古,顺著高压梯度的空气流动以及科氏力的影响(加强了行星风系的作用)。

交流完每一种方案后,给其命名,通过一个相对简练的名称,加深学生对这一方法的理解和记忆,让每一种方案都能留下清晰的印记。

如墙砖法、影子法等。

有了明确的名称,学生对每一种方案才能更易辨识,也有利于最后的提炼和总结。

另一个是在全部的方案交流完后,通过求同的方式,让学生梳理、寻找不同方案间的相同之处,使得学生从方案的层面,回归到数学的层面,在寻找相同点的过程中,发现每一种方案蕴含的数学原理,体会每一种方案背后的数学知识的价值。

这节课学生介绍了数墙砖、量影长、垂绳计量、模型放大、等比放大等不同的方法,这些方法所用工具不同,依据的生活常识也不同。

不妨让学生观察这些方案,看看哪些方案之间有着内在的联系。

这可以让学生感觉到,在这些方案中,有几种都是通过转化的方法,把实际的长度转化成易于测量的较小的长度,通过等比还原的方法,找到需要的数据解决问题的。

在看似不同的方案间求同的过程,让发散的思维合理地收敛回归,通过比较,让平面的交流有了凝聚提升。

学习就像竹子的生长,看似缓慢的探索、交流、分享的过程,是为了让思维的根扎得更深,而比较、回顾和总结,就是在等待合适的时机,让学生的学习获得拔节和提升。

H 18。

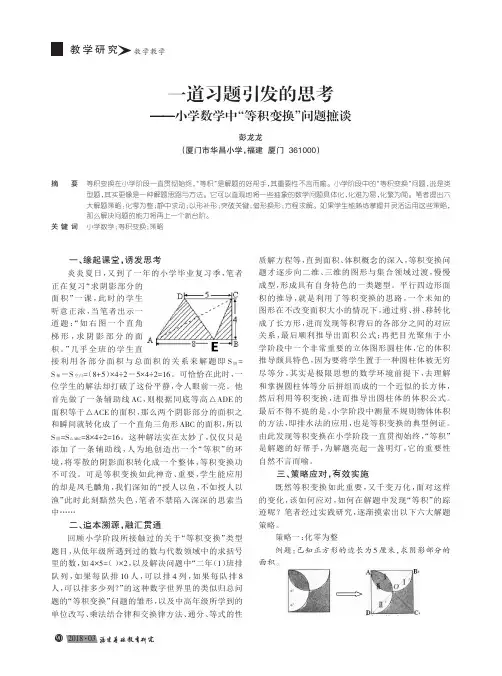

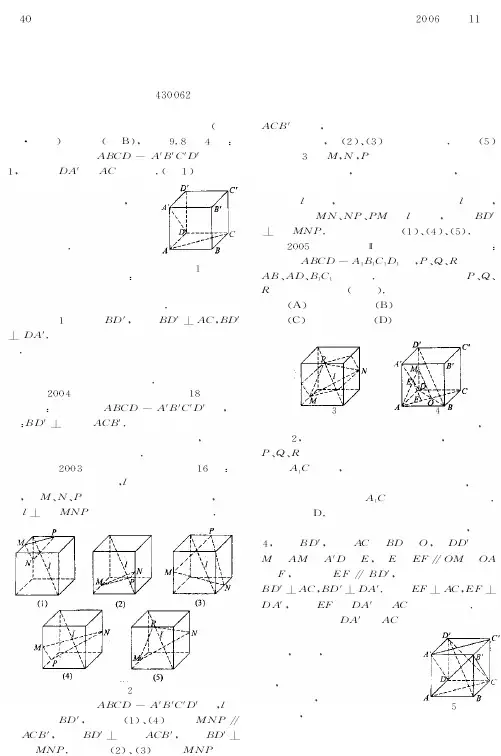

由一道立体几何习题引发的思考!"##$%湖北大学附属中学马春华全日制普通高级中学数学教科书&人教版’必修(第二册&下)(*习题+,-第!题.已知正方体/0123/4041424棱长为5*求直线2/4与/1的距离,&图5(图5该题的一般思路便是找到它们的公垂线段*在如何寻找这两条异面直线的公垂线段过程中引发笔者一些思考,我们先来看正方体中经常用到一个基本命题.命题正方体的体对角线与各面中和它不相交的面对角线异面且垂直,如图5中连接024*则有0246/1*02462/4,该结论很容易用三垂线定理加以证明,而且近几年高考立体几何试题中也经常可见以该命题为背景的问题,如%##!年湖北卷文科试题第5-题便类似出现.在正方体/0123/4041424中*求证.0246平面/104,对于该题考生如果知道上述命题的三垂线定理证明方法*显然是比用向量法方便快捷得多,再如%##"年全国卷理科试题第5$题.下列五个正方体图形中*7是正方体的一条对角线*点89:9;分别为其所在棱的中点*能得出76面8:;的图形的序号是,图%若设正体/0123/4041424中*7即为对角线024*易证明&5(9&!(中面8:;<面/104*因为0246平面/104*所以0246平面8:;,又因为&%(9&"(中面8:;与面/104相交*根据垂直于同一直线的两个平面平行的结论*则&%(9&"(不符合题意,对于&=(可如图"把8*:*;与另几条棱的中点相连得到一个六边形*根据前面所给命题*易证正方体六个面中与六边形的六条边平行的对角线都与7垂直*则六边形的六条边都与7垂直*从而证明8:9:;9;8与7垂直*则即0246面8:;,因此答案是选&5(9&!(9&=(,%##=年全国卷>又出现这么一道试题.正方体/0123/5051525中*;9?9@分别是/09/290515的中点,那么正方体的过;9?9@的截面图形是&(,&A (三角形&)(四边形&B (五边形&C (六边形图"图!该题的解题思路也可利用上述命题*类似图%*再找正方体三条棱的中点*让它们与;9?9@依次连接成六边形并满足每条边与对角线/51垂直*再利用过一点与一条直线垂直的平面有且只有一个说明它们共面*从而得到一个与对角线/51垂直的六边形截面,故答案选C ,我们回到本文开头的那道课本习题*如图!*连接024*连接/1交02于D *取224中点8连/8交/42于E *过E 作E F<D 8交D /于F *则易证E F<024*根据上述基本命题0246/1*02462/4,所以E F6/1*E F62/4*线段E F 为2/4与/1的公垂线段,图=在这里找2/4与/1的公垂线段便利用了上述命题*当然*因为两异面直线的公垂线段有且只有一条*通常直接找出公垂线段较繁琐*如果再利用转化思想*两条异面直线的#!中学数学%##$年第55期东京大学!""#年入学数学试题选解$%&’$’辽宁省辽河油田第一高中薛新国译解日本的大学入学考试(每年分两次举行(第一次是年初举行的全国统一考试(考生取得合格成绩后(再到所报考的大学参加第二次考试(试题由各个大学自行命制(全国统一考试的试题比较简单(而第二次各大学命制的试题却有一定难度(尤其是一些著名大学的试题(其难度要超过我国高考卷)下面介绍的是世界名校东京大学%’’*年入学数学理科试题)试题+,以-为原点的坐标平面有&点.$/.%/.0/.&(满足条件1-.234$5-.235$60%-.23736%(08试回答以下问题17$8.$/.%在曲线9:6$上(证明.0不在该曲线上)7%8.$/.%/.0在圆9%5:%6$上(证明.&也在该圆上);,电脑画面的操作中(符号<与=反复出现(操作中出现与前面符合相同的概率为>7仅与前一次8)最初(电脑画面出现符号?(操作反复进行(符号?出现0个之前(符号<出现3次的概率记为.3(符号<出现3个操作结束)7$8将.%用>表示7%83@0时(将.3用>表示)A ,-为坐标平面原点(:轴上点.7’(>8(直线B 1:67CD EF 89)这里(>G $(’H F H I %)在第一象限内(直线:6$上移动的点J 与原点-(直线B 上移动的点K 与点.都关于斜率为L 的直线M 对称)7$8将C D EF用L 与>表示N 7%8满足下列条件的点.存在时(求>的值N对于无论怎样的F 7’H F H I %8(通过原点的直线M 垂直于直线:67C D E F 089)O ,考察满足下列条件的数组79(:(P 8)条件7Q819(:(P 是正整数(9%5:%5P %69:P (且9R :R P )试回答以下问题)7$8求满足条件7Q 8(:R 0时的数组79(:(P 8)7%8数组7S (T (U 8满足条件7Q 8(证明满足条件7Q 8的数组7T (U (P 8的P 存在)708证明满足条件7Q8的数组79(:(P 8有无数个)V ,数列W S 3X 由S $6$%(S 35$6S 37$5S 38%736$(%(0(Y 8定义)试回答以下问题)7$8设T 36$S 3(36$(%(0(Y (证明13G $时(T 3G %3)7%8求Z [\32]$37S $5S %5Y 5S 38)708求Z [\32]3S 3)^,定义域为9G ’的函数_7986$%7‘0940‘98‘%94$)回答以下问题)7$8证明函数:6_79879G ’8的以全体实数为定义域的反函数存在(也就是说(证明对任意实数S (使_7986S 成立的97G ’8存在且只有$个)7%8对前问7$8中的反函数:6a 79874]H 9H5]8(试求定积分b%cd a 798e 9)解答+,7$8设.$7f ($f 8(.%7g ($g8(.0h hhhhh hhhh hhhhh hhhh hhhhh hhhh hhhhh hhhhh hhhh h79(:8)距离可以转化为两个平行平面的距离(如图i (j k l 与k m 的距离即为平面k m n l 与平面k l j m l 的距离(因为n j l o 平面k m n l (n j l o 平面k l j m l (所以n j l 被平面k m n l 和与平面k l j m l所截得的线段长即为所求距离(利用三棱锥n4k m n l 是正三棱锥或者用等体积法易求出n 点到面k m n l 的距离为p 00(p 0p 0(故两平面的距离为p 00(即为所求两异面直线间的距离)而且还得出一个有趣的结论1正体的对角线被与它垂直的两个大三角形截面三等分)7收稿日期1%’’*’d $08$&%’’*年第$$期中学数学。

由一道课本习题引发的对两种概率模型的比较性思考246740 安徽省枞阳县会宫中学 付朝华 朱贤良E-mail:zxl.ah@引例 (人教A 版高中数学教材必修3习题)若P (A U B )=P (A )+P (B )=1,则事件A 与事件B 的关系是( )(A )互斥不对立 (B )对立不互斥 (C )互斥且对立 (D )以上答案都不对本题容易错选答案(C ).辨析 古典概型与几何概型作为两种不同的概率模型,两者有相同点(都要求试验结果出现的等可能性),更有区别.以本题为例,在古典概型中,由P (A U B )=P (A )+P (B )可知事件A 与B 必互斥,再由两者概率和为1得两者对立,因而易选择(C );而在几何概型中,满足P (A U B )=P (A )+P (B )=1的两事件不一定互斥,更不一定是对立的.比如:某公共汽车站每隔5分钟有一辆车到达,乘客到汽车站的时刻是任意的,令A={乘客等待的时间不超过3分钟},B={乘客等待的时间不少于3分钟},则P (A U B )=P (A )+P (B )=15253=+,但事件A 、B 不互斥,不对立,答案选(D ).综上,正确答案应该是(D ).思考 古典概型与几何概型都属于等可能概型,这是两种概型的共同之处,那么它们的不同之处又表现在哪?在概率论发展的早期,人们就已经注意到只考虑那种仅有有限个等可能结果的随机试验是不够的,还必须考虑有无限多个试验结果的情况,于是产生了几何概型.由此产生了古典概型与几何概型最重要最根本的区别:古典概型中每一次试验可能产生的结果是有限的,几何概型中每一次试验可能产生的结果是无限的.正是基于两者的这个根本区别,就有了两者的诸多不同:(1)两者的定义或者说概率计算公式不同:古典概型中,P (A )=nm (其中 n 是试验的基本事件总数,m 是事件A 所包含的基体事件数),这里采用基本事件数来计算概率;而在几何概型 中,则采用几何度量来计算,P (A )=)()(ΩμμA (其中)(A μ表示区域A 的几何度量,)(Ωμ表示基本事件空间Ω的几何度量,这里的几何度量包括区域长度、面积或体积).(2)古典概型中,随机事件A 的概率满足0<P (A )<1;而在几何概型中,随机事件A 的概率满足0≤ P (A )≤1.如下例:例 向平面内投一质点,该质点落在平面内任一点都是等可能的.事件A 表示“质点恰好落在平面内的O 点处”,事件B 表示“质点落在两面内除O 外的其它处” .这是一个典型的几何概型,两随机事件的概率依次为P (A )=0、P (B )=1.(3)古典概型中,概率为0的事件必是不可能事件,概率为1的事件必为必然事件;而在几何概型中,未必如此.如上例的几何概型中,虽然事件A 、B 的概率分别为0和1,但它们并不是不可能事件或必然事件,两事件均为随机事件.(4)古典概型中,满足P(A B)= P(A)+P(B)的两事件必互斥;而在几何概型中,结论不一定成立.总结与启示古典概型与几何概型是两种不同的等可能概型,这既是定义概率的两种不同方式,更是求解事件概率的两种不同方式。

本期话题·习题研究加强习题研究提升命题能力——一道习题的教学实践与思考□王雪飞戴银杏【摘要】针对一线教师处理习题过于简单化、分析习题更多地注重结果而忽视对学习策略的指导以及命题能力日渐弱化的现状,教师在教学实践中应努力研读教材选“好题”、研磨析题寻策略、自主命题促发展。

通过深入研究每一道习题,不断“磨”出有思维价值的好题,使学生的思维在问题不断推进的过程中得到尽可能多的锻炼,也使教师的命题能力得到不断的提升。

【关键词】选题;析题;命题习题不仅承载着巩固与练习、拓展与应用的基本教学功能,还具有启迪思维、激励创新、发展素养等多重价值,它是学生有效学习的主要载体,是教师教学的根本,也是命题者命题的立足点。

综观现行的人教版小学数学教材,习题的编制体现了基础性、探究性、实践性和开放性,如果能用活这些习题,充分发挥习题的潜在功能,就能让学生在获得知识的同时发展思维能力,体会数学思想和方法。

加强对课本习题的研究,是每一位数学教师不容忽视的责任。

然而,一线教师在选择习题、分析习题以及自主命题方面都存在误区,导致数学教学效率低下,学生学业负担沉重。

误区主要有以下三点:一是处理习题过于简单化。

许多教师总是习惯照本宣科,先让学生独立做一做,然后核对一下答案进行简单讲评,忽视了习题本身所具有的拓展和延伸的功能;二是分析习题更多地关注结果,忽视对学生思维过程的剖析以及学习策略的指导;三是命题能力日渐弱化。

大量的教辅材料、简单的“拿来主义”,导致许多教师不愿研究命题,不会命题者比比皆是。

近几年来,高考数学中的一些试题“源于课本,而又高于课本”,小学数学学业评价的命题直接改编自教材的题目不少于60%,这对数学教师的命题能力提出了新的要求。

同时,对我们的教学也起到了良好的导向作用,那就是立足教材、深入研究教材,对教材中的例题和习题进行再加工、再创造,顺应教材的知识体系,既能有效训练学生的思维能力,提高数学课堂教学的效率,还能让一线教师在不断研究习题的过程中提高自身的命题能力。

一道习题引发的思考

二年级孩子的思维能力已不可小窥,有时个别孩子的发现令人赞叹。

在《儿童乐园》,即“初步认识乘法意义”这一课中主要是让孩子经历把连加算式改写成乘法算式的过程,初步理解乘法的意义,体会乘法与加法的联系。

因此,在《儿童乐园》的练习册中设计这么一道题:如图。

因为这一课是孩子学习乘法的起始课。

我们都知道,让孩子完成

这一题的主要目的是要检查孩子是否真正理解“什么样的加法算式能改写成乘法算式?”“如何改写?”所以大多数老师也包括我,都会认为对孩子的要求只需停留在能把相同加数连加的算式改写成乘法算式就可以了。

也就是说以下只有4+4+4+4、2+2+2+2+2、5+5+5+5等三题可以改写成乘法算式。

可在改练习册时却发现一个孩子的做法有点特别,他把6+6+6+3写成了3×7。

咋一看,不对。

可又认真一看:可以啊!于是在讲评时,我请这位同学说他的做法与理由。

果然他能讲述得很清楚。

因为一个6可以分成2个3,所以3个6能分成6个3,因此一共有7个3写成3×7。

多么清楚的表达,多么透彻的理解乘法的意义啊!这让我不禁惊叹,孩子的能力不可低估。

在第一节接触乘法的课后练习中,孩子就有如此精彩的表现,真令人赞叹!于是在这个孩子这种思维方法的引领下,又陆续有孩子发现5+4+3也能通过从5中移1个给3,使3个数都变成了4,可以写成4×3。

鉴于孩子的这种能力和表现,让我有了进一步的思考。

在批改作业时不要只急于改完,而要留心孩子的作业情况。

有时我们一个不经意间,可能就会抹杀一个孩子的创造性思维而造成终身遗憾,同时也有可能培养和造就了一个孩子的明天。

我庆幸,这一次作业批改我能多一个心眼,让我发现了班里的一个“数学小天才”!。