四川农业大学省部级一等奖以上获奖成果(1988-2011)

- 格式:doc

- 大小:200.50 KB

- 文档页数:7

四川农业大学院校介绍四川农业大学院校介绍四川农业大学院校介绍第一部分学校简介四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺术多学科协调发展的国家“211工程”重点建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。

学校历史悠久,源自1906年创办的四川通省农业学堂。

学校现有3个校区,即雅安校区、成都校区和都江堰校区,占地总面积约4500亩,馆藏图书200余万册。

现有师生员工共4万余人,其中在读博士500余人、在读硕士3200余人。

学校现设22个学院、12个研究(院)所和多个研究中心,有博士后科研流动站7个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科15个,专业学位授予类别7个。

拥有国家重点学科和重点培育学科4个,部省重点学科19个,教育部重点实验室2个,教育部工程研究中心2个,教育部新世纪创新团队4个,农业部重点实验室4个,农业部创新中心1个,农业部农业科研杰出人才及创新团队2个。

学校专家云集,名师荟萃。

现有硕士生导师587人,博士生导师184人,其中:中国工程院院士1人,国家杰出高级专家5人,长江学者特聘教授1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,国家有突出贡献的中青年专家8人,国家百千万人才工程人选10人,国家级教学名师1人,享受国务院政府特殊津贴专家124人,四川省学术和技术带头人75人。

学校教学科研成果丰硕,获省级以上教学成果奖52项,其中国家级一等奖3项、二等奖7项;全国优秀博士学位论文5篇、提名5篇。

获省部级以上科技成果奖 563项,其中国家技术发明一等奖2项、二等奖3项,国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖13项。

70%左右的获奖成果得以推广转化,累计创社会经济效益800多亿元,是全国首批高等学校新农村发展研究院建设试点单位之一。

学校与美国、加拿大、德国、荷兰、俄罗斯、澳大利亚、英国、日本、韩国等20多个国家和地区的30余所高校或研究机构建立了交流与合作关系,是全国首批有条件接受留学生的200所高校之一。

四川农业大学科技动态2012年第1期(总第70期)四川农业大学科技管理处主办2012年4月12日本期主要内容一、副省长钟勉调研我校新农村发展研究院仁寿示范基地二、学校召开2012年度第一次学术委员会会议三、学校召开推进科技成果转化座谈会四、国家“973”计划“肌纤维分化与肌纤维类型转化的分子机制”课题方案研讨会举行五、我校多个(项)品种和技术入选2012年四川省主导品种和主推技术六、农业部公布年度中华农业科技奖我校两位教师获奖七、“绵竹5号”通过国家新品种认定八、我校获批建设三个农业部区域重点实验室正式授牌九、国家茶检中心(四川)川农大研发中心授牌仪式举行十、现代农业研发基地投入使用动员大会在成都校区召开十一、崇州市—川农大市校合作座谈会在成都校区举行十二、我校在“科技之春”科普月活动中为乡亲们致富助力副省长钟勉调研我校新农村发展研究院仁寿示范基地1月30日上午,省委常委、副省长钟勉在省农业厅、财政厅等省级相关部门负责同志陪同下,对四川现代粮食产业(仁寿)示范基地进行了实地调研,副校长杨文钰代表基地专家团队汇报了我校新农村发展研究院仁寿示范基地的建设及四川现代粮食产业建设中的技术与服务情况。

四川现代粮食产业(仁寿)示范基地是我省在丘陵地区重点打造的现代粮食产业示范基地。

在基地,现场展示的我校与四川川龙拖拉机制造有限公司共同研制和生产的迷你型拖拉机、旋耕机、播种机、覆膜机和植保机具等引起了钟勉的极大兴趣,要求相关研发单位尽快定型、生产,并纳入四川省农机补贴目录,让更多的农民受益。

学校召开2012年度第一次学术委员会会议3月15日,学校召开2012年度第一次学术委员会会议,审议了“学术支撑人才的专项科研支持计划”(即“双支计划”)初审结果、推荐确定了申报国家农业科技成果转化资金的项目、评审了2012年度学校科技成果转化启动资金项目。

这是我校发挥学术委员会的作用,把“教授治学”落到实处的体现。

今年“双支计划”资助金额初步确定为2759余万元,这一数字比去年增加了840余万元,这显示出在“双支计划”的鼓励下,我校教职工投入科研的激情大增。

围绕党建助推科学发展,服务“三农”力促创先争优——四川农业大学党建创新典型案例四川农业大学始终以“兴中华之农事”为己任,弘扬“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”,牢固树立“人才培养是立校之本、科学研究是强校之路、社会服务是兴校之策、文化传承创新是荣校之魂”的办学理念,始终坚持社会主义办学方向,坚持以农业为特色和优势的办学导向,学校党委充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,各基层党组织和党员结合各项中心工作,依托自身学科优势,加快发展、科学发展、又好又快发展,主动探索主动服务“三农”的新机制新模式,把活动开展与推动农业科技创新、服务地方经济建设相结合,在提高服务“三农”的能力、水平与质量中创先争优,不断推进有特色高水平“211工程”大学建设,努力为现代农业和区域经济社会发展作出新贡献一、背景与起因解决好“三农”问题是全党工作的重中之重,实现农业现代化是我国基本实现现代化的一项重要任务,这为农业院校赋予了重大责任。

当前,创先争优活动正在全国范围内如火如荼地开展,围绕党建推动科学发展,在服务三农中力促创先争优,是深入学习实践科学发展观,认真落实党的十七届三中、四中、五中、六中全会精神的重要举措,是加快实施科教兴农战略和人才强农战略的具体行动,也为师生党员在发展现代农业和推进社会主义新农村建设中更好地起到先锋模范作用,发挥人才培养和科技支撑作用提供了难得机遇。

作为农业院校,必须注重党建工作与服务“三农”的紧密结合,争当现代农业发展的创新智囊团,地方经济发展的科技助推器,新农村建设的人才储备库。

学校党委本着全面提高高等教育质量,大力服务经济社会发展的要求,紧紧围绕科学发展这个主题、加快转变经济发展方式这条主线,不断增强服务经济社会发展能力。

着力教育和引导各级党组织、共产党员在创先争优活动中以模范行动影响和带领广大师生员工努力完成各项工作任务,在推动科学发展、服务“三农”中建功立业。

为此,学校党委充分发挥人才和科技优势,积极谋划校地合作新平台,在推进科技服务机制创新、科技成果推广转化与服务团队培育、科技服务平台构筑“三大计划”中创先争优,探索和完善学校党建与服务“三农”齐头并进,相互促进的新模式。

CAOXUE2020年增刊总第252期四川农业大学草学学科的建设与发展马啸,张新全,孙飞达,黄琳凯,彭燕,闫艳红,黄婷(四川农业大学动物科技学院,四川成都611130)摘要:四川农业大学草学学科紧密结合青藏高原和四川农区生态建设及草地畜牧业发展中的实际问题,经过30多年的发展,形成了饲草遗传育种、草地资源与管理、饲草生产及加工利用、草坪与绿地景观等主要学科研究方向,打造了完整的草学人才培养体系,取得了系列创新性科研成果,为西南区农业结构调整和生态工程建设提供理论技术支撑和人才支持。

关键词:四川农业大学;草学学科;学科特色;发展中图分类号:S81文献标识码:B 文章编号:2096-3971(2020)增刊-0022-03DOI :10.3969/j.issn.2096-3971.2020.增刊.006收稿日期:2020-01-08草学是研究草和草地的生态功能和生产特性、发展规律、保护利用的理论与技术的科学,它以草地资源为基础,从宏观和微观两个方向探索草地资源保护利用和优质饲草、草坪草等种质资源的高效开发利用、保护以及草业系统的高效生产和发展,为生态保护和现代草业发展提供理论支撑[1]。

四川农业大学草学学科始于20世纪50年代在畜牧系开设的牧草学、草原学和饲料生产学等课程,于1985年创建了我国南方第一个草业科学本科专业,经过30多年的发展,已初步建设成拥有一级学科博士点、在国内具有举足轻重地位的草学学科[2]。

2017年第4轮草学一级学科评估获评B ,位列全国并列第3档。

本学科立足西南、面向全国,针对青藏高原和西南农区草产品加工技术滞后、草品种匮乏、草地退化严重、草畜失衡等问题,在饲草遗传育种、草地资源与管理、饲草生产及加工利用、草坪与绿地景观等主要方向开展了较长期的系统研究,取得了系列创新性成果,为西南区农业结构调整、生态工程建设和环境绿化提供理论技术支撑和人才支持。

1学科发展历程四川农业大学草业教育始于20世纪50年代,是由牧草学、草原学和饲料生产学等单门课程逐步发展为完整专业。

四川农业大学农学院研究生学业奖学金评定实施细则(试行)一、组织管理四川农业大学农学院研究生学业奖学金评审的组织机构以农学院学位分委员会为核心,包括研究生代表组建而成,具体成员构成如下:组长:院学位分委会主任副组长:院学位分委会副主任成员:院学位分委会成员,另选硕士研究生和博士研究生代表各1名。

秘书:院研究生教学秘书二、评定范围奖励对象:学业奖学金奖励对象为通过全国研究生招生计划取得学籍,并在校学习的所有道德品质优良,学习成绩优异,科研成绩显著,发展潜力突出的全日制脱产(没有固定工资收入)博士、硕士研究生。

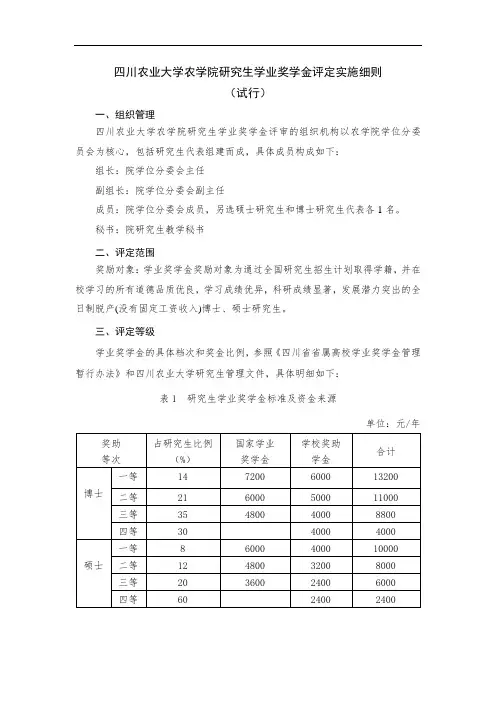

三、评定等级学业奖学金的具体档次和奖金比例,参照《四川省省属高校学业奖学金管理暂行办法》和四川农业大学研究生管理文件,具体明细如下:表1 研究生学业奖学金标准及资金来源单位:元/年四、评定条件和具体要求(一)研究生学业奖学金的基本申请条件1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;2、遵守宪法和法律,遵守学校、学院规章制度。

3.诚实守信,品学兼优;4.积极参与科学研究、社会实践和集体活动;5.学习成绩优异,科研成绩显著,发展潜力突出;6.按学校规定时间进行学籍注册、缴纳学费。

(二)申请人在上一学年有下述情况之一者,次年不得申请一至三等奖学金,只能申请四等奖学金。

1.提供不实信息或隐瞒不利信息者;2.有课程成绩需重修或补考者;中期考核无故推迟者;3.无故不按时报到注册者;4.有其他违规违纪行为的。

(三)研究生学业奖学金评定的具体要求按研究生年级、类别(博士研究生、学术学位研究生、专业学位研究生)分别进行评定。

1、一年级硕士研究生学业奖学金评定(1)奖学金指标分配。

直博生在硕士第一学年应直接评选为硕士研究生一等学业奖助学金。

推荐免试硕士研究生在第一学年原则上应优先优等评选学业奖助学金。

推免生(含推免直博生)一、二、三等名额分别占学院相应等级名额的60%(如推免生用不完相应名额,则剩余部分投放给统考生),其余指标分配给统考生,推免生和统招生分别进行评定。

四川农业大学文件川农大校学发…2013‟62号2012-2013学年度学生奖励评审办法为奖励在思想道德、学业成绩、科技创新、文体活动以及社会服务等方面表现突出的优秀学生和班集体,激励广大同学勤奋学习、努力进取、全面发展,结合相关文件精神,特制定本办法。

一、奖项类别、奖励标准及评选指标(名额分配另文通知)(一)优秀学生标兵: 20名,颁发荣誉证书、奖章;直接获评国家奖学金,另加奖金2000元/生;获直接推荐免试攻读硕士学位研究生资格。

(二)国家奖学金:63名,颁发荣誉证书,奖金8000元/生。

─1─(三)国家励志奖学金:1292名,5000元/生。

(四)社会捐资奖(助)学金:颁发奖学金荣誉证书,发放奖金。

兴农助学金:50名,1000元/生;四川省林业厅奖学金:5名,2000元/生;四川省林业厅助学金:40名,1000元/生;陈育新优秀学生奖学金:一等奖学金10名,5000元/生;二等奖学金20名,3000元/生;三等奖学金90名,1000元/生;正大奖学金:100名,1000元/生;四川电信奖学金:50名,1000元/生;联通奖学金:50名,1000元/生;广东温氏优秀学生奖学金:25名,2000元/生;川农高科奖学金:一等奖学金10名,3000元/生;二等奖学金20名,1000元/生;正红奖学金:30名,1000元/生;新视觉奖学金:30名,2000元/生;先正达农业奖学金:15名,3000元/生;汉斯赛德尔奖学金:10名,2500元/生;金土地奖学金:20名,1000元/生;药明康德奖(助)学金:10名,5000元/生;图书联合励志助学金:41名,1000元/生。

(五)单项奖:名额不限,颁发奖金。

─2─二、申报条件(一)申报年限要求:奖学金及荣誉称号申请者须为在校二年级及以上的全日制普通本专科在校生;助学金申请者须为在校全日制普通本、专科学生。

(二)思想素质要求:坚持四项基本原则,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱集体,热爱社会主义;遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,评选学年度内无违规违纪行为;诚实守信,道德品质优良。

四川农业大学文件川农大校人发〔2013〕13号教师工作业绩评分标准为进一步完善教师业绩考核和利益分配制度,根据学校发展的实际需要,特对教师工作业绩评分标准调整如下:一、教育教学工作(一)教学课时凡以课时计算的有关教学工作,包括授课、实验、实习、指导学生、学术报告、督察听课、班主任、专业负责人和学科负责人等,均以此标准计算业绩。

按折合课时计算,40学时1分。

(二)教学成果按名次依次递减2分。

合作完成的教学成果学校为第二单位按30%计,第三及以后按15%计。

1.国家级教学成果奖特等奖第1名100分,一等奖第1名80分,二等奖第1名60分。

2.省级教学成果奖一等奖第1名40分,二等奖第1名30分,三等奖第1名20分。

3.校级教学成果奖一等奖第1名20分,二等奖第1名10分,三等奖第1名5分。

(三)质量工程获准当年计分,每项不超过5人,按名次依次递减2分。

1.精品课程:国家级第1名15分,省级第1名10分。

2.特色专业:国家级第1名20分,省级第1名12分。

3.教学团队:国家级第1名25分,省级第1名15分。

4.教学实验中心:国家级第1名30分,省级第1名20分。

5.人才培养模式创新实验区:国家级第1名40分,省级第1名25分。

6.双语教学示范课程:国家级第1名15分,省级第1名10分。

7.国家大学生创新实验计划:按每个子项目1分计。

8.质量工程综合性项目:国家级80分,省级50分。

由项目负责人分配子项目分值(各子项目不超过5人)。

(四)学科专业建设获准当年计分,按名次依次递减2分。

1.国家级重点学科、重点实验室第1名100分(限10人)。

2.一级学科博士点第1名50分(限8人)。

3.博士后流动站第1名30分(限5人)。

4.一级学科硕士点、部省级重点学科、重点实验室第1名25分(限5人)。

5.本科专业、厅局级重点实验室第1名15分(限3人)。

(五)教材1.国家级规划教材:唯一主编30分,共同主编20分,副主编10分,参编5分。

![农业部关于2010―2011年度中华农业科技奖的表彰决定-农科教发[2011]15号](https://uimg.taocdn.com/d369045db207e87101f69e3143323968011cf430.webp)

农业部关于2010―2011年度中华农业科技奖的表彰决定正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 农业部关于2010-2011年度中华农业科技奖的表彰决定(农科教发[2011]15号)各省、自治区、直辖市及计划单列市农业(农牧、农村经济)、农机、畜牧、兽医、农垦、乡镇企业、渔业厅(委、局、办),农业(农林、农牧)科学院,各(农林、农牧)大学(学院),新疆生产建设兵团,有关单位:为全面贯彻十七届五中、六中全会精神,大力实施科教兴农和人才强农战略,提高农业科技自主创新能力,转变农业发展方式,加快发展现代农业,农业部决定对促进农业科技进步,推进农业农村经济发展具有重要影响的科技创新、科学普及类成果和优秀创新团队给予表彰。

根据《神农中华农业科技奖奖励办法(试行)》,经中华农业科技奖评审委员会评审并经农业部批准,决定授予“抗旱节水高产广适型冬小麦新品种衡观35的选育及应用”等21项科研成果中华农业科技奖一等奖;授予“抗逆高产小麦育种技术研究与应用”等31项科研成果中华农业科技奖二等奖;授予“东、黄海渔业资源产出能力研究与应用”等47项科研成果中华农业科技奖三等奖;授予“保护性耕作技术”等9项成果中华农业科技奖科普奖;授予“小麦栽培生理与遗传改良创新团队”等10个团队中华农业科技奖优秀创新团队奖。

希望受到表彰的获奖者珍惜荣誉,再接再厉,再攀高峰。

希望全国农业科技工作者向全体获奖者学习,继续发扬求真务实、刻苦钻研、团结协作的精神,大力开展农业科技自主创新和推广应用,促进农业科技大联合大协作,为发展现代农业、建设社会主义新农村做出更大贡献。

附件:2010-2011年度中华农业科技奖获奖成果名录中华人民共和国农业部二〇一一年十二月十二日附件:2010-2011年度中华农业科技奖科研类成果一等奖获奖名录序号项目名称主要完成人主要完成单位1抗旱节水高产广适型冬小麦新品种衡观35的选育及应用陈秀敏,王道文,王金明,孙书娈,乔文臣,张坤普,魏建伟,谢俊良,XXX海,李科江,谷良治,刘冬成,王有增,李丁,李伟,杜润生,苏文华,赵磊,张满义河北省农林科学院旱作农业研究所,中国科学院遗传与发育生物学研究所2高油酸花生种质创制研究与应用禹山林,杨庆利,王积军,梁炫强,张互助,崔凤高,汤松,王晶珊,吴修,潘丽娟,俞春涛,迟晓元,朱柯鑫,曲明静,陈志德,刘立峰,孙旭亮,陈明娜,和亚男,杨珍山东省花生研究所,全国农业技术推广服务中心,广东省农业科学院作物研究所,青岛农业大学3奶牛优质高效产业化配套技术体系研究与示范昝林森,李青旺,呼天明,姚军虎,田西华,田万强,吕嘉枥,胡建宏,辛亚平,龚月生,张慧林,李志成,杨培志,李长安,来航线,王晶钰,张恩平,杜双田,刘永峰,刘洪瑜西北农林科技大学,西安银桥生物科技有限公司,杨凌职业技术学院,北京中地种畜有限公司4畜禽粪便沼气处理清洁发展机制(CDM)方法学和技术研究与示范董红敏,李玉娥,董泰丽,李倩,陈洪波,韦志洪,陈树生,朱志平,万运帆,蔡磊,蔡昌达,陈永杏,高清竹中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,杭州能源环境工程有限公司,山东民和牧业股份有限公司,中国社会科学院城市发展与环境研究所,清华大学,湖北省恩施土家族苗族自治州农业局5施肥与改良剂修复Pb、Cd污染土壤技术研究与产品应用徐明岗,罗涛,曾希柏,杨少海,李菊梅,黄东风,艾绍英,王伯仁,宋正国,何盈,包耀贤,张青,张文菊,刘平,王艳红,张晴,孙楠,武海雯,申华平,张会民中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,福建省农业科学院土壤肥料研究所,广东省农业科学院土壤肥料研究所6热带作物种质资源收集保存、评价与创新利用陈业渊,王庆煌,刘国道,李琼,黄华孙,刘业强,尹俊梅,徐立,黄国弟,王祝年,李开绵,周华,王家保,符悦冠,陈厚彬,林冠雄,应朝阳,党选民,武耀廷,梁李宏中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所,中国热带农业科学院橡胶研究所,广西农业科学院园艺研究所,广西壮族自治区亚热带作物研究所,云南省德宏热带农业科学研究所,中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,华南农业大学园艺学院,广州市果树科学研究所,福建省农业科学院农业生态研究所,琼州学院7鸡遗传资源研究与创新利用陈国宏,常国斌,程立力,张康宁,徐琪,李碧春,吴信生,袁青妍,许盛海,焦库华,吴圣龙,赵文明,包文斌,叶敬礼,王伟,侯庆文,宋成义,吉挺,张依裕,张海波扬州大学,常州市立华畜禽有限公司8野生大豆种质资源研究及优异种质挖掘与利用董英山,杨光宇,王玉民,庄炳昌,赵洪锟,王洋,李启云,赵丽梅,安岩,刘晓冬,马晓萍,沈波,刘宝,李海云,王英男,张春宝,王跃强,杨春明,董岭超,胡金海吉林省农业科学院9主要水产养殖种微卫星标记开发与鲤的分子育种孙效文,鲁翠云,张晓峰,梁利群,匡友谊,曹顶臣,闫学春,常玉梅,耿波,李超,佟广香中国水产科学研究院黑龙江水产研究所10水稻优质丰产综合配套技术研究侯立刚,赵国臣,郭希明,隋鹏举,刘亮,齐春雁,张世忠,朱秀霞,孙洪娇,车立梅,马巍,李朝锋吉林省农业科学院11猪支原体肺炎疫苗的研制与综合防控技术的集成应用邵国青,刘茂军,冯志新,何孔旺,侯继波,张小飞,张道华,王海燕,熊祺琰,周勇岐,尹秀凤,刘耀兴,兰邹然,董永毅,余勇,吴志明,陆国林,丁美娟,甘源,赵国民江苏省农业科学院,南京天邦生物科技有限公司12优质丰产抗病大白菜新品种豫新60、豫新6号的选育及应用原玉香,蒋武生,姚秋菊,张晓伟,张菊平,耿建峰,赵跃峰,毋玉兰,赵小忠,王志勇,董海英,齐茹,杨雪芹,张宝光,杨立衡河南省农业科学院园艺研究所13花生机械化收获技术装备研发与示范胡志超,彭宝良,田立佳,谢焕雄,胡良龙,计福来,王海鸥,吴峰,陈有庆,张会娟,钟挺,朱怀东,蒯杰,赵治永,朱桂生,王建楠,顾峰玮,于向涛,曹士锋,王冰农业部南京农业机械化研究所,江苏宇成动力集团有限公司,开封市茂盛机械有限公司14资源高效利用型设施蔬菜安全生产关键技术研究与应用张振贤,李天来,张志斌,余纪柱,高丽红,尚庆茂,孙周平,XXX中,齐明芳,陈青云,卜崇兴,贺超兴,齐红岩,眭晓蕾,朱玉英,张志刚,须辉,余宏军,曲梅,葛春生中国农业大学,中国农业科学院蔬菜花卉研究所,沈阳农业大学,上海市农业科学院15早籼稻产后精深加工和高效利用关键技术与推广应用陈正行,刘成梅,谢健,程国强,周素梅,张晖,徐学明,林利忠,马晓军,王东,XXX,谢爱民,李晓瑄,王莉,张晓娟江南大学,南昌大学,中粮(江西)米业有限公司,中国农业科学院农产品加工研究所,湖南金健米业股份有限公司,国家粮食储备局武汉科学研究设计院,江苏牧羊集团有限公司16荔枝高产高效关键生产技术的集成与推广应用谢江辉,王泽槐,李伟才,陈菁,陈厚彬,王祥和,陈佳瑛,莫亿伟,何衍彪,李建国,胡玉林,胡桂兵,黄旭明,陆超忠,詹儒林,孙德权,孙光明,吕华强中国热带农业科学院南亚热带作物研究所,华南农业大学园艺学院,海南省农业科学院热带果树研究所17青虾优良品种的培育及产业化示范推广傅洪拓,戈贤平,龚永生,周国勤,陆全平,吴滟,蔡永祥,葛家春,蒋速飞,熊贻伟,朱银安,陈树桥,凌立彬,叶金明,张宪中,丛宁,潘建林中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,江苏省淡水水产研究所,南京市水产科学研究所,无锡施瑞水产科技有限公司,扬州市水产生产技术指导站,无锡市水产技术推广站18高配合力优质新质源水稻不育系803A的创制及应用谢崇华,郑家奎,陈永军,李仕贵,胡运高,杨国涛,张致力,刘永胜,何希德,何其明,李天银,何芳,李天春,魏东,李兵伏,高大林,昝利,曹静波,曾卓华,陆江西南科技大学,四川省农业科学院水稻高梁研究所,四川农业大学,四川大学,重庆市涪陵区农业科学研究所,四川西科种业有限公司,四川竹丰种业有限公司,四川绵丰种业有限公司19冬小麦节水、省肥、高产、简化栽培“四统一”技术体系王志敏,王璞,周顺利,李建民,鲁来清,张英华,崔彦生,曹刚,李世娟,李绪厚,龚金港,薛绪掌,鞠正春,耿以工,方保停,董方红,吴海岩,张胜全,张永平,王润正中国农业大学20植物微生态制剂的研制与应用王琦,蔡元呈,李燕,郭喜红,赵中华,杨普云,梅汝鸿,杨合同,李建生,蔡宜东,李伟,田涛,温学标,韩丽洁,梅宁,赵兼全,周慧玲,付学池,赵丽萍,梁华荣中国农业大学,康坦生物技术(山东)有限公司,新疆天物科技发展有限公司,江苏苏滨生物农化有限公司,中农绿康(北京)生物技术有限公司21小麦条锈病菌源基地生态治理技术研究与应用陈万权,徐世昌,金社林,蒲崇建,赵中华,周祥椿,宋建荣,刘太国,姜玉英,曹世勤,张秋萍,吴立人,张耀辉,段霞瑜,蔺瑞明中国农业科学院植物保护研究所,甘肃省农业科学院植物保护研究所,甘肃省植保植检站,全国农业技术推广服务中心,甘肃省农业科学院小麦研究所,天水市农业科学研究所2010-2011年度中华农业科技奖科研类成果二等奖获奖名录序号项目名称主要完成人主要完成单位1抗逆高产小麦育种技术研究与应用肖世和,张秀英,闫长生,马志强,游光霞,孙果忠,张海萍,赵松山,王瑞霞,吴科,常成,郭会君,王奉芝,福德平,张秋芝中国农业科学院作物科学研究所2京科糯2000等系列糯玉米品种选育与推广赵久然,卢柏山,史亚兴,杨国航,王玉良,陈哲,霍庆增,闫明明,王凤格,王惠星,李生有,耿东梅,王辉,薛菲,白琼岩北京市农林科学院玉米研究中心,北京农科玉育种开发有限公司3广适性光温敏不育系Y58S的选育与应用邓启云,袁隆平,吴俊,庄文,熊跃东,周开业,谭新跃,杨乾,李建武,石祖兴,董仲文,周川广湖南杂交水稻研究中心4早恢R458的创制及其超级杂交早稻新组合的选育与应用蔡耀辉,颜满莲,颜龙安,李瑶,毛凌华,李永辉,焦长兴,付高平,程飞虎,彭从胜,吴晓峰,万勇,聂元元,邱在辉,邓辉民江西省农业科学院水稻研究所5棉苗代谢调控及无钵移栽技术研究杨铁钢,房卫平,黄树梅,郭红霞,夏文省,梁桂梅,王素真,代丹丹,李彦鹏,郝西,刘梦林,胡颖,王军亮,李伶俐,马娜河南省农业科学院6优质棉新品种的创制、栽培及其产业化张天真,邹芳刚,陈树林,周宝良,朱协飞,史伟,陈爱民,郭旺珍,潘宁松,胡保民,纪从亮,宋锦花,陈松,陈德华,承泓良南京农业大学,江苏省作物栽培技术指导站,江苏科腾棉业有限公司,新疆康地农业科技发展有限公司,江苏省农业科学院7棉花育种南繁和品种纯度南繁鉴定技术研究王坤波,张西岭,宋国立,黎绍惠,刘方,杨伟华,王清连,王春英,张香娣,李建萍,王延琴,许红霞,周大云,樊秀华,汪若海中国农业科学院棉花研究所8优质高产抗病油菜新品种华双5号的选育和应用吴江生,张毅,汤松,鄂文弟,涂勇,王积军,张冬晓,姜福元,田新初,黄继武,卢明,程飞虎,刘磊,周广生,刘超华中农业大学,全国农业技术推广服务中心,湖北省农业技术推广总站 9奶牛优质饲草生产技术研究与示范侯向阳,曹致中,布库,毛培胜,时建忠,孙启忠,卢欣石,米福贵,韩建国,刁其玉,韩雪松,张晓庆中国农业科学院草原研究所,甘肃农业大学,中国农业大学,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,内蒙古农业大学,中国农业科学院饲料研究所,北京林业大学10福利化健康养猪关键技术研究与应用李保明,施正香,陈安国,XXX,席磊,饶婷,林保忠,滕光辉,马启军,任守文,李千军,王朝元,杨彩梅,郭建文,李光相中国农业大学,浙江大学,云南神农农业产业集团,郑州牧业工程高等专科学校,重庆市畜牧科学院,江苏省农业科学院畜牧研究所,天津市畜牧兽医研究所11国家种猪遗传评估系统关键技术研发、建立及应用李加琪,陈瑶生,张勤,李学伟,刘小红,刘海良,王爱国,王立贤,潘玉春,雷明刚,王志刚,王翀,薛明,张豪,吴秋豪华南农业大学,中山大学,中国农业大学,四川农业大学,北京中地美加种猪有限公司,全国畜牧总站,华中农业大学12安全高效蜂产品加工关键技术的研究及产业化示范彭文君,田文礼,韩胜明,董捷,高凌宇,何薇莉,闫继红,国占宝,方小明,张宝德,胡长安,童越敏,张杨,邹兴,石艳丽中国农业科学院蜜蜂研究所,北京中蜜科技发展有限公司,北京中农蜂蜂业技术开发中心13优质肉鸡新配套系的选育与产业化技术示范陈峰,温志芬,张德祥,张祥斌,薛春宜,谭会泽,汪汉华,王建兵,覃健萍,彭志军,季从亮,梁国雄,黄瑞林,周庆丰,吴珍芳广东温氏食品集团有限公司,华南农业大学14干酪加工及乳清综合利用关键技术研究及产业化任发政,陈历俊,甘伯中,冷小京,李丽丽,隋欣,郭慧媛,赵征,毛学英,郝彦玲,敏文祥,王昌禄,蒋菁莉,姜鹭,王芳中国农业大学,甘肃农业大学,天津科技大学,北京三元食品股份有限公司,甘肃华羚生物科技有限公司15植物蛋白挤压组织化技术研究与推广魏益民,张波,康立宁,张汆,陈锋亮,范天铭,李世伟,张业民,涂顺明,马亮,王建忠,李建,郭世锋,严军辉,生广伦中国农业科学院农产品加工研究所,江苏牧羊集团有限公司,谷神生物科技集团有限公司,济南赛百诺科技开发有限公司,中国食品发酵工业研究院,吉林省农业科学院,滁州学院16生态基质无土栽培关键技术研究示范及在非耕地上规模化应用蒋卫杰,余宏军,孙治强,王秀峰,张国森,王晋华,禹宙,冯锡鸿,魏珉,XXX,李胜利,赵文怀,曹桂凤,朱余清,郑光华中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京市京圃园生物工程有限公司,河南农业大学,山东农业大学,河南省农业科学院园艺研究所,甘肃省酒泉市肃州区蔬菜技术服务中心,宁夏中青农业科技有限公司17双孢蘑菇育种新技术的建立与新品种As2796的选育及推广王泽生,廖剑华,曾辉,陈美元,王波,李洪荣,卢政辉,戴建清,郭仲杰,程翊,陈军,柯家耀,王贤樵福建省农业科学院食用菌研究所18微生物降解褐煤生产黄腐酸技术及作物专用新产品研制袁红莉,杨金水,陈文新,李宝珍,罗立津,周涛,XXX桥,李犇,段留生,董莲华,姜峰,高同国,张雪花,XXX,吕志伟中国农业大学,福建超大集团有限公司,内蒙古永业农丰生物科技有限责任公司,山西广大化工有限公司,新疆天枣源龟兹生物技术责任有限公司19西北旱作节水农业关键技术研究与应用樊廷录,宋尚有,王勇,罗俊杰,李尚中,唐小明,张建军,黄高宝,李兴茂,牛俊义,赵刚,王淑英,王立明,党翼,高育锋甘肃省农业科学院,甘肃农业大学,甘肃镇原县农牧局20华北集约化农田循环高效生产技术模式研究与应用杨殿林,高尚宾,XXX,赖欣,赵建宁,张静妮,张贵龙,贾兰英,吴洪斌,聂岩,修伟明,刘红梅,皇甫超河,乌云格日勒,张明农业部环境保护科研监测所,天津市农业环境保护管理监测站,河北省农业环境保护监测站,山东省农业环境保护总站21生态农业标准体系及重要技术标准研究与应用邱建军,任天志,王立刚,唐春福,屈锋,黄武,张士功,李金才,高春雨,李哲敏,李惠斌,甘寿文,徐兆波,窦学诚,谢列先中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,辽宁省农村能源办公室,四川省农村能源办公室,浙江省农村能源办公室,河北省新能源办公室22刺参良种培育与健康养殖技术研究和应用常亚青,王印庚,胡景杰,李成林,丁君,荣小军,李华,陆维,孙慧玲,宋坚,王秀利,胡炜,廖梅杰,张峰,马悦欣大连海洋大学,中国水产科学研究院黄海水产研究所,中国海洋大学,山东省海水养殖研究所23大菱鲆疾病综合控制技术及示范推广王印庚,莫照兰,张正,史成银,陈吉祥,雷霁霖,李秋芬,梁萌青,高淳仁,荣小军,曲江波,刘寿堂,常青,朱建新,陈霞中国水产科学研究院黄海水产研究所,中国科学院海洋研究所,中国海洋大学24淡水鱼类种质分子鉴定研究与应用白俊杰,叶星,简清,罗建仁,宋红梅,全迎春,刘宇飞,劳海华,吴淑勤,李胜杰,牟希东,于凌云,卢迈新,王培欣,樊佳佳中国水产科学研究院珠江水产研究所25橡胶树精准化施肥技术研究与应用罗微,刘志崴,茶正早,李智全,林清火,陈勇,王文斌,陈叶海,陈秋波,李春丽,李强有,唐群锋,何鹏,张培松,华元刚中国热带农业科学院橡胶研究所,海南省农垦科学院,海南天然橡胶产业集团股份有限公司,云南农垦集团有限责任公司,云南省热带作物科学研究所,广东省农垦集团公司,广东省湛江农垦科学研究所26海南热带药用植物及其共附生微生物资源研究与开发戴好富,梅文莉,吴娇,曾艳波,洪葵,彭明,林海鹏,韩壮中国热带农业科学院热带生物技术研究所,农业部热带作物生物技术重点开发实验室27热带作物技术标准体系研究与应用方佳,李玉萍,黎其万,王富华,吴莉宇,古小玲,邹艳虹,万凯,梁伟红,徐志,宋启道,刘燕群,董定超,章程辉,王强中国热带农业科学院科技信息研究所,云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所,农业部蔬菜水果质量监督检验测试中心(广州),中国热带农业科学院分析测试中心28家畜日本血吸虫病控制技术林矫矫,李长友,徐百万,刘金明,宋俊霞,朱维琴,王兰平,贺亮,周煜,刘一平,秦德超,向顺禄,董国栋,高式伟,傅志强中国农业科学院上海兽医研究所,中国动物疫病预防控制中心,湖南省动物卫生监督所,江西省家畜血吸虫病防治站,湖北省动物疫病预防控制中心,安徽省动物疫病预防控制中心,四川省动物疫病预防控制中心29硫酸头孢喹肟的研制与推广应用蒋春茂,吉文林,徐向明,杨廷桂,李勇军,陆广富,杨海峰,金礼琴,肖文华,葛兆宏,戴建华,葛竹兴,平星,徐春仲,钱建中江苏畜牧兽医职业技术学院,江苏倍康药业有限公司,江苏省动物药品工程技术研究中心30超高产人工三倍体新桑品种嘉陵20号选育推广余茂德,周金星,吴存容,王茜龄,赵爱春,鲁成,毛业炀,郑琳,敬成俊,隆文洪,苏政荣,徐立,XXX,张太云,蒋贵兵西南大学31秋子梨特色良种选育及规范化栽培技术推广张茂君,王强,丁丽华,闫兴凯,冯美琦,姚环宇,邢国杰,马洪民,孙文祥,刘文吉林省农业科学院2010-2011年度中华农业科技奖科研类成果三等奖获奖名录序号项目名称主要完成人主要完成单位1东、黄海渔业资源产出能力研究与应用程家骅,李圣法,张寒野,刘勇,严利平,林龙山,李建生,凌建忠,李惠玉,胡芬中国水产科学研究院东海水产研究所2农作物病虫害数字化诊断和监测预警的关键技术研发与应用沈佐锐,高灵旺,吕照智,XXX,陈继光,宋继辉,翁启勇,李洁,王学武,于新文中国农业大学,中国科学院新疆生态与地理研究所,太原市星火技术发展中心,黑龙江省植检植保站,新疆建设兵团农业技术推广总站3春丰007等系列甘蓝品种的选育与应用李建斌,丁万霞,刁阳隆,严继勇,吴强,王神云,万雁玲,王红,黄真诒,徐鹤林江苏省农业科学院,江苏省江蔬种苗科技有限公司,江苏中江种业股份有限公司4渝荣I号猪配套系的培育及其产业化技术开发王金勇,范首君,张凤鸣,陈四清,徐顺来,谷山林,王涛,林保忠,王可甜,钟正泽重庆市畜牧科学院5甘薯新品种培育及产量调控机理研究张立明,郗光辉,王庆美,朱金亭,李爱贤,张海燕,侯夫云,董顺旭,王建军,陈月秀山东省农业科学院作物研究所6水产养殖业污染源产排污系数测算刘晴,李继龙,沈新强,李绪兴,沈公铭,林钦,倪朝辉,张毅敏,陈碧鹃,陈家长中国水产科学研究院,环境保护部南京环境科学研究所,中国水产科学研究院东海水产研究所,中国水产科学研究院南海水产研究所,中国水产科学研究院黄海水产研究所7中华鳖良种选育及优质高效养殖模式的研究与示范何中央,钱国英,张海琪,张建人,王根连,殷黎明,徐晓林,杜建明,王忠华,丁雪燕浙江省水产技术推广总站,浙江万里学院,杭州萧山天福生物科技有限公司,浙江清溪鳖业有限公司,绍兴市中亚水产养殖中心8中苜3号耐盐苜蓿新品种选育及其推广应用杨青川,孙彦,康俊梅,侯向阳,郭文山,张铁军,吴明生,荀桂荣,晁跃辉,云继业中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,中国农业大学9西北高淀粉马铃薯新品种选育及应用宋尚有,陆立银,何三信,王一航,文国宏,李高峰,张武,齐恩芳,李掌,李建武甘肃省农业科学院马铃薯研究所10大豆深加工关键技术研究及应用刘长江,张春红,孙晓荣,李长彪,赵秀红,孟宪军,陈永胜,代兴梅,李斌,梁爽沈阳农业大学11家禽重大疫病分子变异趋势和诊断以及疫苗防控技术研究秦卓明,徐怀英,黄兵,王友令,张伟,袁小远,欧阳文军,于可响,李玉峰,张玉霞山东省农业科学院家禽研究所12生猪健康养殖模式及其关键技术研究与示范徐子伟,李永明,鲍国连,王一成,华卫东,邓波,俞国乔,陈慧华,刘敏华,逄春泰浙江省农业科学院,浙江省畜牧兽医局,浙江省畜产品质量安全检测中心,浙江绿嘉园牧业有限公司,宁波舜大股份有限公司13优质烤烟生产的土壤环境调控关键技术研究张翔,黄元炯,范艺宽,毛家伟,杨宇熙,张汴生,芦海灵,李富欣,王守刚,石凤英河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所,中国烟草总公司河南省公司烟叶分公司14淡水龟养殖产业化关键技术的研究与应用朱新平,陈永乐,黄启成,魏成清,郑光明,周贵谭,陈昆慈,钟金香,刘毅辉,林东年中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东绿卡实业有限公司,广东省龟鳖养殖行业协会,茂名海洋科技创新中心15茭白新品种选育及其周年供应配套技术研究与示范张尚法,郑寨生,沈学根,杨新琴,陈建明,寿森炎,陈加多,陈可可,方顺民,孔向军金华市农业科学研究院,桐乡市农业技术推广服务中心,浙江省农业厅农作物管理局,浙江大学蔬菜研究所,浙江省农业科学院植物保护与微生物研究所16北京都市型现代农业区域养分综合管理及调。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==四川农业大学学校介绍四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。

下面是小编为你整理的四川农业大学介绍,希望对你有帮助。

四川农业大学介绍四川农业大学前身是创办于1906年的四川通省农业学堂,是四川第一所农业学府,1931年成为四川省立农学院,1935年并入国立四川大学成为川大农学院,1956年川大农学院迁雅安独立建校为四川农学院,1985年更名为四川农业大学,1996年进入国家“211工程”重点建设高校行列。

201X年金秋十月,四川农业大学迎来了百年华诞。

百余年来,川农大始终以“兴中华之农事”为己任,铸就了“ 爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”,形成了“重品德、厚基储强实践、求创新”的优良办学传统,凝炼出“追求真理、造福社会、自强不息”的校训,孕育出“纯朴勤奋、孜孜以求”的校风,培养出毕业生“勤奋朴实、勇于开拓”的品质。

学校教学、科研、国外引智、毕业生就业、学生社会实践、体育卫生和党的建设等工作先后多次被评为全国先进。

迄今,学校已培养各级各类毕业生10余万人,他们已成为国家建设发展的骨干力量。

201X年,学校以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。

四川农业大学是一所特色优势鲜明,农、理、工、经、管、医、文、教、法多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。

学校分为三个校区,分别是位于雅安市的校本部校区、位于成都都江堰市的分校校区和位于成都温江的研究生校区,占地总面积约4500亩,馆藏图书200余万册。

学校现设14个学院、1个研究生学院、5个研究所和多个研究中心。

有63个本科专业,73个硕士授位学科专业(其中9个为一级学科授位专业),32个博士授位学科专业(包括3个一级学科授位专业),3个专业学位授位学科,3个一级学科博士后科研流动站,4个国家级重点学科和重点(培育)学科,14个部省重点学科,14个部省重点实验室,2个教育部重点实验室,2个教育部工程中心,2个教育部批准的新世纪创新团队。

成果名称:水稻抗旱性及其节水高效灌溉技术的研究与应用完成单位:四川农业大学主要完成人:马均、刘代银、廖尔华、刘基敏、粱南山鉴定组织单位:四川省科技厅鉴定时间:2008.5.12成果水平:国际先进成果简介:1、该项目系统阐明了水稻芽期、苗期和开花结实期在水分胁迫下的形态及生理生化变化规律,揭示了开花结实期持续水分胁迫下重要生理生化特性的变化规律及其与产量形成的关系,丰富了水稻节水抗旱理论。

2、建立了科学、准确的水稻芽期、苗期和开花期抗旱性筛选鉴定形态、生理综合指标体系,使水稻抗旱性得以量化;确定了以苗期抗旱鉴定为主、芽期及开花期抗旱性鉴定相结合的水稻节水抗旱品种筛选鉴定方法,为水稳抗旱品种、材料的筛选鉴定提供了科学依据。

3、结合水稻高产或超高产栽培,建立了节水效果突出、增产效果显著的“湿、晒、浅、间”水稻控制性节水高效灌溉技术,制定了生产应用技术规程。

4、筛选鉴定的一批抗旱性较强、综合性状优良的水稻品种、材料已直接应用于生产或育种;研究的水稻节水高效灌溉技术在四川省累计推广东省1160余万亩,增产稻谷8.35亿kg,节水21.58亿m3,累计纯收益15.13亿元。

项目成果的应用取得了显著的社会、经济效益。

综上所述,该项目研究技术路线合理,方法科学,资料详实可靠,学术水平高,技术创新性强,总体研究达到国际先进水平。

成果名称:优良牧草种质资源挖掘、新品种选育及应用完成单位:四川农业大学、四川省阳平种牛场、贵州省草业研究所主要完成人:张新全、杜逸、李天华、杨春华、吴佳海、何丕阳、吴彦奇、龙忠富、彭燕鉴定组织单位:四川省科技厅鉴定时间:2008.5.6成果水平:国内领先成果简介:一、该成果收集保存了扁穗牛鞭草、鸭茅、多花黑麦草等重要牧草种质资源2227份,其中向国家牧草种质资源中期库提交易额800份,起草完成国家草种质资源描述规范和数据标准3套,为合理保存和开发利用野生优良牧草种质资源奠定了基础。

二、从饲用价值、抗性生理、遗传多样性等几个层次对扁穗牛鞭草、鸭茅、多花黑麦草等优良牧草种质资源进行了系统评价,揭示了其遗传背景和亲缘关系,筛选出高羊茅雄性不育系、抗锈鸭茅等优异种质材料48份;采用太空诱变、远缘杂交等技术创制出优异育种材料5份,为牧草遗传改良提供了重要支撑。

林学院071012生态学生态学专业于2006年开始招收硕士研究生。

目前已经招生4届硕士生,培养毕业硕士26人。

现有硕士生导师9人,其中四川省学术与技术带头人2人,四川省学术与技术后备人选4人。

主要研究方向有植物生态、恢复生态,生态工程、污染生态、土壤生态与全球变化等。

近年来,针对长江上游生态屏障建设和汶川地震灾后重建任务,承担国家科技支撑项目、国家自然科学基金、部省级重点林业科技攻关等项目10余项,获得国家科技进步二等奖1项,四川省科技进步一等奖2项,三等奖3项。

090701林木遗传育种林木遗传育种学专业2006年被批准为硕士学位授权学科,于2007年开始招收硕士研究生。

现有专职教师7人,其中博士生导师1人,硕士生导师3人。

主要研究方向有森林植物种质资源开发与利用、生物技术在林业中的应用、林木育种(含经济林)等。

近年来,主研部、省级课题4项,获得国家发明专利2项,10个林木、竹类良种通过省级认定,其中自主育成的两个核桃早实新品种在四川山区农、林业产业结构调整中发挥了重要作用,同时在木本植物组织培养及工厂化育苗、珍稀濒危植物和特用经济林木种质资源的开发利用等方面取得了明显成效。

090702森林培育森林培育学专业于1983年开始招收硕士研究生,2000年被批准为博士学位授权点。

1991年在国务院学位委员会质量评估中名列全国第二,2008年国家重点学科遴选进入前八,2009年被国务院学位办批准为林学学科博士后流动站。

目前已经招生26届硕士生,培养毕业硕士200余人。

现有硕士生导师17人,主要研究方向有人工造林理论技术(含经济林),林木种子与种苗技术,林木栽培生理与森林生态,林木营养等。

近5年来,针对长江上游生态屏障建设和汶川大地震灾后重建任务,承担国家科技支撑项目、国家自然科学基金、部省级重点林业科技攻关等项目20余项,获得国家科技进步二等奖1项,四川省科技进步一等奖2项,三等奖3项。

090703森林保护学森林保护学是一门在基础理论和实践技能上要求很高的学科,近年来,我校森林保护学科得到了很大发展,取得了许多重要的研究成果,一些研究领域已居国内领先水平,甚至有的已跻身国际先进行列,特别在林木病虫害生物防治、资源昆虫和微生物制剂开发领域形成了自己的特色和优势。

四川省教育厅关于表彰2011年度科技成果转化工作成绩突出高校的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四川省教育厅关于表彰2011年度科技成果转化工作成绩突出高校的通知(川教〔2011〕186号)各高等学校:为贯彻全省教育工作会议精神,深入实施《四川省中长期教育改革与发展规划纲要》,落实《规划纲要》提出的“八九十”教育改革发展重大项目中《四川省高等学校科技成果转化工程》各项任务,我厅制定下发了《四川省高等学校科技成果转化工程实施意见》(川教〔2011〕107号),对加快推进科技成果转化工作进行了全面部署。

2011年,全省高校按照《四川省高等学校科技成果转化工程实施意见》的要求,紧紧围绕省委、省政府战略目标要求,切实加强与企业、行业及区域对接,积极开展校地、校企合作,主动投入我省经济建设主战场,大力实施科技成果转化,全省高校科技成果转化工作整体扎实推进,为我省科技创新和经济社会发展做出了积极的贡献,涌现了一批工作成效显著的典型。

为进一步推动高校科技成果转化工作,根据《四川省高等学校科技成果转化工程实施意见》的有关规定,经学校申报、专家评定,四川省教育厅决定,对在科技成果转化工作中做出突出贡献、成效显著的四川大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学、西南石油大学、成都理工大学、西南科技大学、成都中医药大学、西华大学、四川师范大学等10所高等学校予以表彰。

希望受表彰的高校进一步创新体制机制建设,为推动高校科技成果转化、引领和支撑我省经济社会的发展作出更大的贡献。

全省高校要向受到表彰的高校学习,学习他们长期坚持以自主创新为突破,大力加强产学研结合,持续推进成果转化,服务经济社会发展,取得显著效益的工作方式;学习他们勇于开拓、敢于进取的创新精神,善于落实、注重实效的工作作风;学习他们立足长远发展,不断创新制度和体系,持续深入推进科技成果转化的工作机制。

四川农业大学学生奖励与资助办法为建立健全激励机制,进一步调动学习积极性,营造积极向上,争先创优的浓郁氛围,奖励在思想道德、学业成绩、科技创新、文体活动以及社会服务等方面表现突出的优秀学生,激励学生刻苦学习、奋发有为、励志成才、德智体美全面发展,特制定如下奖励与资助办法。

一、博、硕士研究生(一)英语水平考试1.参加雅思考试7分及以上者,奖励800元。

2.参加新托福考试100分及以上者,奖励1000元。

3.参加WSK考试成绩合格者,奖励1000元。

4.参加GRE考试1300分及以上者,奖励1000元。

5.参加GMAT考试700分及以上者,奖励1000元。

6.参加由国家指定出国英语培训中心一学期学习,并结业者,奖励800元。

7.参加国家英语六级考试500分及以上者,奖励500元。

同1人一次获以上多项奖励的以最高记,不重复奖励。

(二)学术论文1.在SCI刊物上发表的学术论文,根据影响因子(IF)的大小实施论文奖励:IF<1.0,2000元/篇;1.0≤IF<2.0,2500某IF元/篇;2.0≤IF<3.0,3000某IF元/篇;3.0≤IF<5.0,4000某IF元/篇;5.0≤IF<10.0,6000某IF元/篇;IF≥10.0,10000某IF元/篇。

SCI 影响因子以发表当年最新的影响因子为准。

2.在EI、ISTP或SSCI上发表的学术论文,每篇奖励1500元。

3.硕士研究生在学校认定的重要核心期刊上发表的学术论文,每篇奖励1000元,博士生不作奖励。

4.硕士研究生在CSSCI刊物上发表的学术论文,每篇奖励500元,博士生不作奖励。

评选标准等相关事宜按《四川农业大学研究生发表高水平论文的奖励办法》(川农大校研发〔2022〕1号)执行。

(三)优秀学位论文1.奖励标准:全国优秀博士学位论文,每篇奖励5万元;省优秀博士学位论文,每篇奖励5000元;省优秀硕士学位论文,每篇奖励2000元;校级优秀博士学位论文,每篇奖励3000元;校级优秀硕士学位论文,每篇奖励1000元;2.评选标准等相关事宜按《四川农业大学优秀博士、硕士学位论文评选办法》(川农大校研发〔2022〕1号)执行。

教育部关于2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定【法规类别】高等教育奖惩【发文字号】教技发[2012]1号【发布部门】教育部【发布日期】2012.02.10【实施日期】2012.02.10【时效性】现行有效【效力级别】XE0303教育部关于2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定(教技发[2012]1号)为全面贯彻党的十七大和十七届六中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,大力实施科教兴国战略和人才强国战略,推进科技进步和自主创新,根据《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》的规定,我部组织开展了2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评审工作。

经评审,决定授予“原发性小血管炎临床表型和发病机制”等43项成果高等学校自然科学奖一等奖,授予“恒星形成活动和恒星形成区的观测研究”等58项成果高等学校自然科学奖二等奖;授予“立体视频获取与重建技术及装置”等14项成果高等学校技术发明奖一等奖,授予“大型三维接触面试验设备系统和测试技术”等14项成果高等学校技术发明奖二等奖;授予“异基因造血干细胞移植后移植物抗宿主病早期预警与干预技术及应用”等56项成果高等学校科学技术进步奖一等奖,授予“非霍奇金淋巴瘤诊断治疗的基础和临床研究”等92项成果高等学校科学技术进步奖二等奖;授予“医学信息智能计算支撑平台与应用”等7项成果高等学校科学技术进步奖(推广类)二等奖;授予“在单晶硅片表面制备碳纳米管复合薄膜的方法”成果高等学校专利奖二等奖。

全国高等学校的科学技术工作者要向全体获奖者学习,继续发扬求真务实、勇于创新的科学精神,不畏艰险、勇攀高峰的探索精神,团结协作、淡泊名利的团队精神,报效祖国、服务社会的奉献精神,坚定不移走中国特色自主创新道路,不断提高自主创新能力,积极投身于科教兴国战略的实践中,为建设创新型国家、促进科学发展做出新的更大贡献。

附件:2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)授奖项目中华人民共和国教育部二○一二年二月十日附件:2011年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)授奖项目主要完成单位主要完成人奖种获奖等级1原发性小血管炎临床表型和发病机制北京大学赵明辉,陈旻,高莹,于峰,郭晓蕙,叶华,辛岗,邹万忠,刘立军,章友康,王素霞,张颖自然科学奖12DNA计算机相关理论与应用研究北京大学许进,王捍贫,于江生,王燕,张成,杨静自然科学1奖3复杂耦合动态系统分析、控制与应用北京大学段志生,黄琳,王金枝,杨莹,耿志勇,陈关荣,李忠奎,岳新成自然科学奖14内分泌干扰物质的环境行为及生态效应北京大学胡建英自然科学奖15先进复合材料力学理论与实验表征及制备方法清华大学方岱宁,姚学锋,谷宇,曾涛,范华林自然科学奖16量子通信与量子算法的物理基础研究清华大学,北京师范大学,山东师范大学龙桂鲁,邓富国,仝殿民,李岩松,王川自然科学奖17氧化锌薄膜多功能化的结构与性能调控清华大学潘峰,曾飞,宋成,杨玉超,刘雪敬,陈菁菁,王旭波自然科学奖18机械设备健康维护的若干理论与方法清华大学褚福磊,彭志科,卢文秀,袁胜发,何永勇,陈真勇自然科学奖19细观与分子水平润滑摩擦的行为与机理清华大学,北京理工大学胡元中,王文中,马天宝,王慧,邹鲲,李欣,彭倚天,李瑞,刘雨川,冷永胜,张宇军自然科学奖110复杂多相流动-反应系统耦合机制与调控方法中国石油大学(北京)徐春明,高金森,范怡平,蓝兴英,鲍晓军,卢春喜,杜巍,陈建义,徐建自然科1学奖11并联构型装备的设计理论与方法天津大学黄田,梅江平,赵学满,李占贤自然科学奖112面向流域系统的风险分析与优化调控理论华北电力大学黄国和,李永平自然科学奖113无机复合体系的化学构筑与功效吉林大学陈接胜,李国栋,李吉学自然科学奖114松辽盆地火山岩储层地质理论与应用吉林大学王璞珺,边伟华,唐华风,黄玉龙,程日辉,孙晓猛,单玄龙,高有峰,张艳,刘万洙自然科学奖115非线性波动方程解的适定性复旦大学周忆,雷震,杜毅自然科学奖116东亚人群和混合人群基因组的连锁不平衡研究复旦大学,中国科学院上海生命科学研究院,上海人类基因组研究中心金力,徐书华,黄薇,何云刚,陈竺自然科学奖117缺血性脑损伤修复的分子和细胞机制复旦大学孙凤艳,侯尚伟,李学君,王永权,张嵘自然科学奖118抗原-抗体复合物免疫治疗乙肝病毒感染的机理研究复旦大学,北京生物制品研究所闻玉梅,袁正宏,瞿涤,赵铠,姚忻,汪萱怡自然科1学奖19恶性淋巴瘤靶向治疗的基础和临床上海交通大学,华中科技大学赵维莅,周剑峰,王黎,陈赛娟,李军民,曹阳,沈志祥,洪振亚,沈杨,施静艺自然科学奖120基于模型的可信软件理论与开发方法华东师范大学何积丰,朱惠彪,刘静,陈仪香,曾振柄,蒲戈光自然科学奖121微纳米尺度材料界面特性与生物电分析新方法南京大学夏兴华,王康,陈伟,宋焱焱,丁娅,李简,刘爱林,王翠红,李颖自然科学奖122稀有金属矿物晶体化学与成岩成矿示踪理论的研究南京大学王汝成,张爱铖,谢磊,朱金初,黄小龙,胡欢,饶灿,张文兰自然科学奖123肿瘤转移的新分子靶点及其靶向药物的研究南京大学徐强,孙洋,高翔,顾艳宏,钱峰,王璐,赵蔚,张先明,沈燕,宋然,曹少先自然科学奖124线粒体功能与代谢性疾病的研究南京大学张辰宇,张燕,朱凌云,陈熹,张峻峰,姜晓宏,刘畅,刘丹青自然科学奖125基于不充分信息的机器学习理论与方法研究南京大学,南京航空航天大学周志华,陈松灿,黎铭,谭晓阳,张敏灵自然科学奖126微波段超材料对电磁波的调控研究东南大学崔铁军,蒋卫祥,程强,马慧锋自然科1学奖27微小结构的分形构建及其传热传质机理研究东南大学陈永平,施明恒,张程宾自然科学奖128浓相高密度气固流态化分选理论中国矿业大学赵跃民,骆振福,陈清如,陈增强,梁春成,韦鲁滨,陶秀祥,宋树磊,段晨龙,唐利刚,何亚群,王海锋,邢洪波自然科学奖129自守形式与素数分布山东大学刘建亚,吕广世自然科学奖130水利水电岩土工程可靠度分析与风险控制方法武汉大学,香港科技大学,上海交通大学,同济大学李典庆,张利民,邓汉忠,张璐璐,张洁自然科学奖131荧光传感探针设计与信号传导新策略研究湖南大学,北京大学,香港浸会大学杨荣华,谭蔚泓,邵娜,李继山,李克安,陈永康自然科学奖132帕金森病治疗新靶标的研究中山大学黎明涛,王文雅,陈汝筑,宋彬,袁忠民自然科学奖133复杂系统与微尺度结构中流动与传热机理及多尺度耦合研究西安交通大学何雅玲,唐桂华,李庆,闵春华,陶于兵,张剑飞自然科学奖134稀土功能配合物的设计合成及其性能研究兰州大学刘伟生,谭民裕,唐晓亮自然科1学奖35功能无机物的纳微结构调控与特性研究北京理工大学胡长文,曹敏花,吴兴隆,齐艳娟自然科学奖136一些免疫及炎性基因遗传变异对基因功能和肿瘤易感性的作用北京协和医学院林东昕,孙瞳,谭文,曾长青,于典科,赵丹,杨明,周翊峰,石远凯,沈洪兵,赵平,胡志斌自然科学奖137含有肝毒吡咯里西啶生物碱中药的毒性与安全性评价研究上海中医药大学,中国药科大学,上海中药标准化研究中心王峥涛,胡之璧,王长虹,季莉莉,张勉,杨莉,侴桂新,何芋岐,熊爱珍,王芸,张朝凤,濮社班,刘建群,王再勇自然科学奖138低维纳米功能材料与器件原理的物理力学研究南京航空航天大学郭万林,胡海岩,郭宇锋,王立峰,张助华,台国安自然科学奖139基于电子自旋与核自旋的量子计算实验研究中国科学技术大学杜江峰,彭新华,荣星,陈宏伟,居琛勇自然科学奖140无机纳米结构制备的方法学、可控生长机理及性能研究中国科学技术大学钱逸泰,刘兆平,熊胜林,刘建伟,莫茂松自然科学奖141解 Toeplitz 系统的迭代法及其应用香港中文大学陈汉夫自然科学奖142颅内大血管病变脑卒中的流行病学、诊断、发病机制、影像学和治疗香港中文大学黄家星,梁慧康,余俊豪,莫仲棠,陈向燕自然科1学奖43神经动力学优化模型及应用香港中文大学王钧,刘庆山,胡晓林自然科学奖144恒星形成活动和恒星形成区的观测研究北京大学吴月芳,汪洋自然科学奖245肾上腺髓质素功能多样性及在心血管疾病中的作用和机制北京大学齐永芬,张靓,唐朝枢,杨靖辉,潘春水,蒋维,张宝红,庞永正自然科学奖246中国常见出生缺陷病因学和预防基础研究北京大学李勇,朱文丽,王军波,张召锋,王琳琳,许雅君,余增丽,任霞,韩静,柳鹏,李丽,裴新荣,林久祥自然科学奖247人胚胎干细胞系的建立及定向分化的研究北京大学陈贵安,彭红梅,毛跟红,宋天然,柏海燕,王艳霞,高雪峰自然科学奖248细胞生长的信号调控机制清华大学陈晔光,严晓华,王强,高婵,曹伟鹏自然科学奖249多相微尺度流动及其传递和反应性能清华大学骆广生,徐建鸿,王凯,王玉军,吕阳成,李少伟,谭璟,陈桂光自然科学奖250大人群和低质量指纹的识别方法及应用清华大学周杰,冯建江,陈芳林自然科2学奖51并联机构的现代分析与设计理论清华大学刘辛军,汪劲松,唐晓强,王立平,吴军,李铁民,关立文自然科学奖252X-pinch软X射线辐射点源及应用基础研究清华大学邹晓兵,王新新,韩旻,刘锐,张贵新,赵彤,张然,何露芽,赵勇超,杜彦强自然科学奖253负热膨胀氧化物及相关材料的制备和反应机理研究北京科技大学邢献然,陈骏,邓金侠,于然波,蔡宗英,燕来自然科学奖254超导故障限流器的电力应用研究中国农业大学,中国科学院电工研究所叶林,林良真自然科学奖255证候的客观性及存在规律北京中医药大学王庆国,王天芳,赵燕,高颖,张连文,吴秀艳,薛晓琳,陈建新,马斌,于春光,杜彩凤,徐雯洁,李志更自然科学奖256尘埃等离子体非线性波动理论研究大连理工大学,中国科学技术大学王友年,王正汹,马锦秀,王晓钢,刘金远,王德真,刘悦自然科学奖257基于多元统计方法的多时段间歇过程监测、故障诊断及质量预测方法东北大学王福利,常玉清,王姝,陆宁云,赵春晖自然科学奖258大气气溶胶的形成和转化机制及其对城市空气质量和全球变化的影响复旦大学庄国顺,黄侃,郭志刚,陈建民自然科2学奖59编码理论中若干问题的研究及应用复旦大学阚海斌,陆佩忠,李伟自然科学奖260MEMS生物化学传感器及基础力学问题研究复旦大学周嘉,鲍敏杭,黄宜平,孔继烈,黄洪湖,谢海芬自然科学奖261胚胎干细胞及早期胚胎发育的分子调控机制研究上海交通大学金颖,廖兵,李慧,徐辉明,高芙蓉,李令杰,王伟成自然科学奖262活性氧及其生成物蒽醌影响肿瘤细胞生存和凋亡的机制上海交通大学易静,杨洁,汤雪明,黄心智,牛昕,李慧,仓辉自然科学奖263低温流体传热的基础热物理问题研究上海交通大学张鹏,王如竹,齐守良,付鑫,沈飚自然科学奖264基于纳米生物技术的肿瘤耐药性识别与抑制研究东南大学,南京大学王雪梅,陈宝安,燕红,姜晖自然科学奖265高压脉冲电场应用于食品加工的基础研究江南大学,中国农业大学杨瑞金,廖小军,赵伟,张燕,张文斌,陈芳自然科学奖266植物耐逆信号转导及其机理南京农业大学章文华,沈文飚,张艳艳,刘友良,张群,徐朗莱,安振峰,苏国兴,井文,赵福庚,自然科2。