17孟子两章2

- 格式:docx

- 大小:22.20 KB

- 文档页数:7

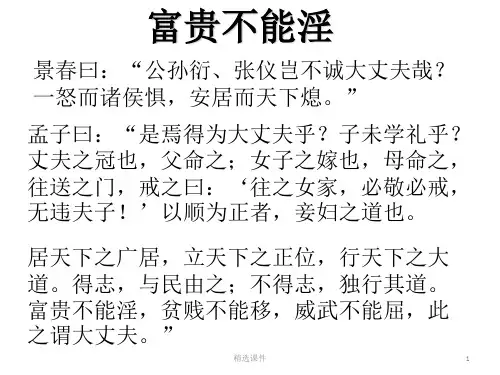

新部编人教版八年级语文上册《孟子》二章古诗词原文及翻译新部编人教版八年级语文上册《孟子》二章古诗词原文及翻译21.《孟子》二章富贵不能淫景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯俱,安居而天下熄。

”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁,母命之,往送之门,戒之:‘往之女家,毕敬毕戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

得志,与民由之;不得志,独行其道。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

”译文:景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安居家中,天下就太平无事。

”孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作正理,是妇人家遵循的道理。

(公孙衍、张仪在诸侯面前竟也像妇人一样!)居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。

富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫。

”天降大任于是人也舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

译文:舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩之中被举荐,管夷吾从狱官手中被释放并录用为相,孙叔敖从隐居的海滨被任用,百里奚从买卖奴隶的市场之中被选拔出来。

孟子二章原文及翻译如果你要对贼、贼、贼采取守势,你就得被封,被固定;此世俗所谓知也。

但是,巨盗到来,他会背负着愧疚、尴尬和负担;恐怕它不牢固。

但是,农村所谓知者,非贼也。

所以,试着说说吧。

有没有所谓的世间知者不为贼积?所谓圣人,还有不防贼的?如何知道其恶?昔日齐国与邻城对峙,鸡犬之声相闻,布是王兰铺的,刺是雷兰刺的,两千多里。

四年之内,那么立祠堂、州、市、府、州、乡、宋的人尝过不法圣人的滋味吗?然而,一旦田成子杀了琦君,他偷走了他的国家。

小偷是不是一个人在为国作恶?然后用神识的方法去偷。

故有贼名,但在尧舜之安,小国不敢诛,大国不敢诛,排外齐。

不就是盗齐国,以其圣识守贼身吗?尝试论之,世俗之所谓至知者,有不为大盗积者乎?所谓至圣者,有不为大盗守者乎?何以知其然邪?昔者龙逢斩,比干剖,苌弘胣,子胥靡。

故四子之贤而身不免乎戮。

故跖之徒问于跖曰:“盗亦有道乎?”跖曰:“何适而无有道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。

五者不备而能成大盗者,天下未之有也。

”由是观之,善人不得圣人之道不立,跖不得圣人之道不行;天下之善人少而不善人多,则圣人之利天下也少,而害天下也多。

故曰:唇竭则齿寒,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

掊击圣人,纵舍盗贼,而天下始治矣!富川尽而谷空,邱毅深而固。

圣人死,贼不起,天下平白。

圣人不死,贼不停。

圣人治天下固然重要,盗脚也很重要。

你为它量,就用它偷;称之以称之,然后用称之以盗;为傅而信,与傅而盗;正其为义,盗其为义。

何以知其然邪?彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门而仁义存焉。

则是非窃仁义圣知邪?故逐于大盗、揭诸侯、窃仁义并斗斛权衡符玺之利者,虽有轩冕之赏弗能劝,斧钺之威弗能禁。

此重利盗跖而使不可禁者,是乃圣人之过也。

故曰:“鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

”彼圣人者,天下之利器也,非所以明天下也。

故绝对圣人弃知,贼唯一;玉毁珍珠,贼不起;烧符破印,而民淳朴;斗争是平衡的,但人民不争;破坏世界神圣的法律,人民可以讨论。

孟子二章原文孟子二章是记录孟子语录的文言文,有很多值得我们学习的`思想品德,下面是yjbys店铺为您收集整理的孟子二章的原文,想了解的朋友不要错过了!孟子曰:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

”《孟子;梁惠王上》孟子曰:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

”《孟子;梁惠王下》孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。

”《孟子;公孙丑上》孟子曰:“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦而愿立于其朝矣。

”《孟子;公孙丑上》孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。

”《孟子;公孙丑下》孟子曰:“得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

”《孟子;公孙丑下》孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫。

”《孟子;滕文公下》孟子曰:“不以规距,不能成方员(圆)¨¨¨不以六律,不能正五音。

”《孟子;离娄上》孟子曰:“大人者,不失其赤子之心者也。

”《孟子;离娄下》孟子曰:“君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。

”《孟子;离娄下》孟子曰:“鱼,我所欲也。

熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也。

义亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

”《孟子;告子上》孟子曰:“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

”《孟子;告子下》孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”《孟子;尽心下》孟子曰:“存乎人者,莫良于眸子。

眸子不能掩其恶。

胸中正则眸子了焉;胸中不正则眸子眊焉。

听其言也,观其眸子,人焉瘦哉?”。

孟⼦⼆章的知识点总结《孟⼦⼆章》出⾃孟⼦之⼿,别称《⽣于忧患,死于安乐》《得道多助,失道寡助》。

具体可参考⼋年级上册的语⽂课本,⾥⾯就有明确的叙述。

下⾯⼩编给⼤家分享⼀些孟⼦⼆章的知识点,希望能够帮助⼤家,欢迎阅读!孟⼦⼆章的知识点1《富贵不能淫》⼀、通假字往之⼥家(⼥:同“汝”,你)⼆、⼀词多义戒:往送之门,戒之 (告诚) 居:居天下之⼴居 (居住)必敬必戒 (谨慎) 居天下之⼴居 (住所)之:母命之 (代词,她,代指⼥⼉) 道:妾妇之道也 (道理)住送之门 (动词,去、到) 独⾏其道 (道路)三、古今异义1.公孙衍、张仪岂不诚⼤丈夫哉古义:真正,确实今义:诚实,真诚2. 以顺为正者,妾妇之道也古义:准则,标准今义:正直,正义四、词类活⽤1.富贵不能淫 (淫:动词的使动⽤法,使…惑乱,使……迷惑)2.贫贱不能移 (移:动词的使动⽤法,使……改变,使……动摇)3.威武不能屈 (屈:动词的使动⽤法,使……屈服)五、课⽂翻译景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的⼤丈夫吗?他们⼀发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安⽆事。

”孟⼦说:“这怎么能算⼤丈夫呢?你没有学过礼吗?男⼦成年举⾏加冠礼时,⽗亲训导他;⼥⼉出嫁时,母亲教导她,送到门⼝,告诫她说:‘到了你的夫家,⼀定要恭敬,⼀定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作标准,是妇⼈家遵循的道理。

(⼤丈夫应该)住进天下最宽⼴的住宅——‘仁’,站在天下最正确的位置——‘礼’,⾛着天下最正确的道路——‘义’。

得志的时候,与百姓⼀同遵循正道⽽⾏;不得志的时候,独⾃⾛⾃⼰的道路。

富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服,这样的⼈才称得上⼤丈夫。

”6、问题探究1.主题思想:《富贵不能淫》探讨“何谓⼤丈夫”的问题。

景春提出观点,孟⼦反驳,有破有⽴。

先直接反驳,对景春的观点持否定态度,再从正⾯提出⾃⼰⼼⽬中的⼤丈夫的标准。

孟⼦提出了三个⽅⾯的标准:第⼀,要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;第⼆,⽆论得志与否,都不能放弃⾃⼰的原则;第三,富贵、贫贱、威武这些外部施加的因素都不能使之迷乱、动摇、屈服。

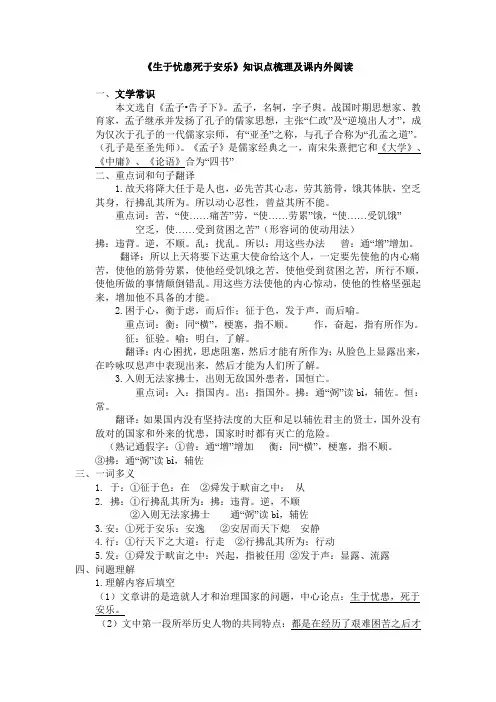

《生于忧患死于安乐》知识点梳理及课内外阅读一、文学常识本文选自《孟子•告子下》。

孟子,名轲,字子舆。

战国时期思想家、教育家,孟子继承并发扬了孔子的儒家思想,主张“仁政”及“逆境出人才”,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟之道”。

(孔子是至圣先师)。

《孟子》是儒家经典之一,南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”二、重点词和句子翻译1.故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

所以动心忍性,曾益其所不能。

重点词:苦,“使……痛苦”劳,“使……劳累”饿,“使……受饥饿”空乏,使……受到贫困之苦”(形容词的使动用法)拂:违背。

逆,不顺。

乱:扰乱。

所以:用这些办法曾:通“增”增加。

翻译:所以上天将要下达重大使命给这个人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他受到贫困之苦,所行不顺,使他所做的事情颠倒错乱。

用这些方法使他的内心惊动,使他的性格坚强起来,增加他不具备的才能。

2.困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

重点词:衡:同“横”,梗塞,指不顺。

作,奋起,指有所作为。

征:征验。

喻:明白,了解。

翻译:内心困扰,思虑阻塞,然后才能有所作为;从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。

3.入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

重点词:入:指国内。

出:指国外。

拂:通“弼”读bì,辅佐。

恒:常。

翻译:如果国内没有坚持法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,国外没有敌对的国家和外来的忧患,国家时时都有灭亡的危险。

(熟记通假字:①曾:通“增”增加衡:同“横”,梗塞,指不顺。

③拂:通“弼”读bì,辅佐三、一词多义1.于:①征于色:在②舜发于畎亩之中:从2.拂:①行拂乱其所为:拂:违背。

逆,不顺②入则无法家拂士通“弼”读bì,辅佐3.安:①死于安乐:安逸②安居而天下熄安静4.行:①行天下之大道:行走②行拂乱其所为:行动5.发:①舜发于畎亩之中:兴起,指被任用②发于声:显露、流露四、问题理解1.理解内容后填空(1)文章讲的是造就人才和治理国家的问题,中心论点:生于忧患,死于安乐。

[孟子两章ppt]孟子两章孟子两章篇1:人教版九年级语文下册《孟子》两章孟子两章篇2:孟子梁惠王章句原文及翻译孟子见梁惠王①。

王曰:“叟②!不员千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王!何必曰利?亦③有仁义而已矣。

王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,‘何以利吾家?’土庶人④曰,‘何以利吾身?’上下交征⑤利而国危矣。

万乘之国,弑⑥其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家⑦。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟⑧为后义而先利,不夺不餍⑨。

未有仁而遗⑩其亲者也,未有义而后其君者也。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”①梁惠王:就是魏惠王(前400-前319),惠是他的谥号。

公元前370年继他父亲魏武侯即位,即位后九年由旧都安邑(今山西夏县北)迁都大梁(今河南开封西北),所以又叫梁惠王。

②叟:老人。

③亦:这里是“只”的意思。

④土庶人:土和庶人。

庶人即老百姓。

⑤交征:互相争夺。

征,取。

⑥弑:下杀上,卑杀尊,臣杀君叫弑。

⑦万乘、千乘、百乘:古代用四匹马拉的一辆兵车叫一乘,诸侯国的大小以兵车的多少来衡量。

据刘向《战国策。

序》说,战国末期的万乘之国有韩、赵、魏(梁)、燕、齐、楚、秦七国,千乘之国有宋、卫、中山以及东周、西周。

至于千乘、百乘之家的“家”,则是指拥有封邑的公卿大夫,公卿封邑大,有兵车千乘;大夫封邑小,有兵车百乘。

⑧苟:如果。

⑨餍(yan):满足。

遗:遗弃,抛弃。

孟子拜见梁惠王。

梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,一定是有什麽对我的国家有利的高见吧?”孟子回答说:“大王!何必说利呢?只要说仁义就行了。

大王说‘怎样使我的国家有利?大夫说,‘怎样使我的家庭有利?’一般人士和老百姓说,‘怎样使我自己有利?’结果是上上下下互相争夺利益,国家就危险了啊!在一个拥有一万辆兵车的国家里,杀害它国君的人,一定是拥有一千辆兵车的大夫;在一个拥有一千辆兵车的国家里,杀害它国君的人,一定是拥有一百辆兵车的大夫。

这些大夫在一万辆兵车的国家中就拥有一千辆,在一千辆兵车的国家中就拥有一百辆,他们的拥有不算不多。

孟子二章有哪些内容孟子二章原文及翻译开经语道妙德善抱无得一行善利生济世救人虚静恬淡寂寞无为知强守柔神定气闲求真返朴天地人和慈心大用智慧超逸道常无名玄同无碍上德无己法雨无边学习道德经,开启大智慧第二章第一段:天下皆知美之为美,斯恶已。

皆知善之为善,斯不善已。

第二段:有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随;第三段:是以圣人处无为之事,行不言之教。

第四段:万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。

第五段:夫唯弗居,是以不去。

译文:天下人热衷于分别什么是美,【什么是恶】,所以已经显出丑恶。

(第一段)天下人热衷于分别什么是善,【什么是不善】,所以已经显出不善。

【大宗师刚刚告诫不要落入名相,世人却已经堕入名相。

】美恶善不善都是用来分别的名相,一切名相都是道体的假名,不可执着。

所以说分别什么是美,就落入恶中,分别什么是善,就落入不善中。

这都是劝告世人分别心不可妄动,修行者要在无分别的道体上下功夫,不要在名相上下功夫。

天下人最善于分别,(第二段)从混沌道体中分别出有,于是无相对产生。

分别出难,于是易相对产生。

分别出长,于是短相对产生。

分别出高,于是下相对产生。

分别出音,于是声相对产生。

分别出前,于是后相对产生。

正像五官分别出五境一样,如同锋利的刀在少女美丽的脸庞上划出五刀。

】混成道体忽然幻化出八对妄念,世人从此恍恍惚惚争端四起。

所以圣人安住于无为的无分别心中,(第三段)敷演不立文字,以心传心的实相教法。

玄览妙道的大能如实显现,(第四段)使万物在宇宙法界中芸芸并作,应有尽有,从不推辞。

生育万物而不占为己有,成就一切却不使被造者仗仰。

道从不显形,如此大功如同三轮体空,因为行广大功德而不居功德,(第五段)并把功德回向法界,如此广大功德永不灭失。

注:括号为经文隐含义。

孟子二章原文和翻译是什么(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如小学资料、初中资料、高中资料、大学资料、文言文、中考资料、高考资料、近义词、反义词、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of practical materials, such as primary school materials, junior high school materials, senior high school materials, university materials, classical Chinese, senior high school examination materials, college entrance examination materials, synonyms, antonyms, other materials, etc. If you want to know different data formats and writing methods, please pay attention!孟子二章原文和翻译是什么《孟子二章》出自孟子之手,别称《生于忧患,死于安乐》《得道多助,失道寡助》,本文中,本店铺整理了这两篇文言文的相关知识,欢迎大家阅读。

孟子二章原文和翻译孟子二章原文和翻译原文:鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也,是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉?为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

生于忧患,死于安乐舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

翻译鱼我所欲也鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。

生命是我所喜爱的,大义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取大义了。

生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做只为求利益而不择手段的事。

死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么一切可以得到生存的办法,什么手段不用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么一切可以躲避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?通过某种办法就可以得到生存,但有人不用,通过某种办法就可躲避祸患但有人不去干这种事情,由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是"义”),他们所厌恶的有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。

原文:孟子见梁惠王。

王曰:“叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰何以利吾国,大夫曰何以利吾家,士庶人曰何以利吾身,上下交征利,而国危矣。

万乘之国,弑其君,人皆曰:‘而非我也,我乃见利之所在云尔。

’夫然,故诸侯虽有千里之国,行仁政而王,莫之能御也。

今也,诸侯爵赏皆同朝廷,政事无不决于王,上轻下重,农分地而不敢有二亩之畔,士大夫不得兼营事业,绌于宗庙之事,而国危矣。

”翻译:孟子去见梁惠王。

惠王说:“老先生不远千里而来,难道是有什么利益要给我国家吗?”孟子回答说:“大王何必说利呢?只要讲仁义就可以了。

大王说怎样使我国有利,大夫说怎样使我家有利,士人和百姓说怎样使我自己有利,上下都只追求自己的利益,这样国家就会陷入危险。

一个拥有一万辆兵车的国家,如果杀害了它的君主,人们都会说:‘这并不是我的错,我不过是看到了利益所在而已。

’如果真的这样,那么即使诸侯有千里之国,实行仁政成为国王,也没有人能够阻止他们。

现在,诸侯的爵位和赏赐都与朝廷相同,政事没有不决定于大王的,上层轻视下层,农民分得了土地却不敢有超过二亩的边界,士人和大夫不能同时经营自己的事业,对宗庙的事务也不得兼顾,这样国家就会陷入危险。

”《孟子·梁惠王上》原文:孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。

是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

诸侯危社稷,则变置;危诸侯,则易之;危大夫,则废之。

社稷不可危也。

故曰:‘天有时,地有气,君子有德,民有财。

此四者,天下之宝也。

’”翻译:孟子说:“人民最为重要,国家其次,君主最轻。

因此,得到人民的拥护才能成为天子,得到天子的信任才能成为诸侯,得到诸侯的信任才能成为大夫。

如果诸侯危害了国家,就更换他们;如果诸侯危害了诸侯,就更换他们;如果大夫危害了大夫,就废除他们。

国家是不可危害的。

所以说:‘天有时令,地有气候,君子有德行,人民有财富。

这四者,是天下的宝贝。

17. 《孟子》二章“天时不如地利,地利不如人和。

”2、 “道”指什么?“人和”指什么?二者间的关系?“道”指施行“仁政”;“人和”是下文说的“多助”和“天下顺之”,是 克敌制胜的重要条件。

而只有施行“仁政”,方能得“人和”,得民心,民心所 向,作战就会取得胜利。

3、 本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?本篇主要是谈政治, 是借战争谈政治。

孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的 政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”, 众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

4、 本篇在论证方面的特点是什么?本篇论证的主要特点是采取 “总——分——总”的论证结构。

先提出中心论 点“天时不如地利,地利不如人和”;然后再分别设例证明“天时不如地利”, “地利不如人和”;最后再从道理上论证中心论点。

孟子,名轲,字子舆,邹人,思想家、教育家。

要代表人物,他在孔子' 仁' 的学说的基础上提出了 一天下。

孟子还主张 ' 性善 ' 论。

首先通读课文一遍,扫清文字障碍,了解文章内容。

一、字1、 读准字的音寡( ) 夫 ( ) 域 2、 通假字亲戚畔之 二、解词 人和 域民 固国 失道 学习本文 1、本文的论点?他是战国中期儒家思想的重' 仁政' 说,主张以' 仁政' 来统 畔:prn) 戚( ) 粟( )叛,背叛 和:人心所向, 域:限制。

固:使……巩固。

道:天道,失道就是违背道义。

上下团结等。

生于忧患,死于安乐快速通读课文,掌握生字生词,理解大概内容。

一、字1、读准字的音畎亩()傅说()胶鬲()空乏2、通假字法家拂士拂:b l 弼,辅弼。

衡于虑衡:heng横,梗塞,指不顺。

二、解词所以动心忍性忍:使……坚韧。

而后作作:奋起,有所作为。

学习本文1、本文的论点是什么?“生于忧患,死于安乐。

”2、本文第一段为什么要列举一系列历史人物?文中哪一句是从反面论证了这一点?列举一系列历史人物是为了说明逆境(困境)对造就人才的重要作用,选好人才尚且如此,推而广之治理国家更应如此。

“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”这一句是从反面论证了这一点。

3、从行文上看,文章中哪句话在结构上起承上启下的过渡作用?“故天将降大任于是人也”4、文章第三段主要阐述了作者的什么观点?论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家常常没有忧患,则往往会遭至灭亡。

即精神上的溃灭必然会导致物质上的灭亡。

在论证方法上则运用正反论证,一反一正,为推断出中心论点打下基础。

5、比较《孟子二章》在论证方面的不同。

《得道多助,失道寡助》将中心论点置于开头,先用概括性很强的事例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道多助,失道寡助”的论断,阐明了“人和” 和” 后,点,的实质,最后以得“人和”的君子“战必胜矣”作结论,突出地说明了“人是决定战争胜负最主要的条件。

《生于忧患,死于安乐》将中心论点置于最先论证“生于忧患”后论证“死于安乐”。

论证“生于忧患”,是全文的重方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。

论证“死于安乐”,只有“入则无法家拂士……国恒亡”一句,这是历 史上大量亡国事实的高度概括。

孟子》二章测试2 .“而”字的意义、用法完全相同的一项是(A. 然后知生于忧患,而死于安乐 委而去之B. 然而不胜者,是天时不如地利也 何苦而不平C. 困于心,衡于虑,而后作 而山不加增D. 环而攻之而不胜 面山而居3 .句中红色的字解释有误的一项是(A. 多助之至 4 .句子翻译有误的一项是( )A. 故君子有不战,战必胜矣一一所以,(能施行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

B. 行拂乱其所为一一所行不顺,使他所做的事颠倒错乱。

C. 曾益其所不能一一增加他所不能得到的益处。

D.生于忧患,死于安乐一一忧患使人生存发展,享受安乐使人委靡死亡。

5 .对《得道多助,失道寡助》分析有误的一项是( )A. 文章先用攻城而未能取胜的例子来论证“天时不如地利”。

“三里” 里”都极言防守地域之大,以致难以攻破,所以说:“天时不如地利”。

B. 文章接着用守城而未能取胜的例子来论证“地利不如人和”。

这里采用“池非不深也”这样双重否定的句式,格外强调守城条件之有利。

A. 1 .朗读时停顿不当的一项是( )夫/环而攻之,必有/得天时者矣 必先/苦其/心志域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险 所以/动心忍性,曾益其/所不能B. C. D.B. 必先苦其心志C. 所以动心忍性D. 人则无法家拂士 使……痛苦坚韧足以辅佐君主的贤士到了极点c.从守城一方的失利我们可以推断:攻城一方尽管没有“地利”,但因“人 和”,能同仇敌忾,万众一心,因此无坚不摧。

D. 文章在论证“人和”对战争的重要性后,又顺势推论出“人和”在治理 整个国家中的作用。

参考答案1、D解析: 所以/动心忍性,曾益/其所不能2、D解析:A.然后知生于忧患,而死于安乐(但是)委而去之(然后,表示承接关系) B. 然而不胜者,是天时不如地利也(但是,转折关系)关系) C. 困于心,衡于虑,而后作(然后,承接关系),而山不加增(但是,转折关 系)D. 环而攻之而不胜面山而居(表示修饰关系) 5、A解析: 城”是在说城池之小, 包围起来攻打但却不能取胜,自测题阅读下面一段文言文,完成( 1)—( 4)题。

生于忧患,死于安乐 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士, 孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行 拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

何苦 而不平(并列3、C解析: C.所以动心忍性 使……坚韧 4、C解析: C.曾益其所不能一一不断增长他的才干。

A.文章先用攻城而未能取胜的例子来论证“天时不如地利”。

“三里之 所以说:“天时不如地利” 。

人恒过,然后能改,困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

(1) 文中“拂士”的“拂”读音是_是 __________ “衡”意思是 _________________(2) 用现代汉语解释文中画线的句子。

答: _________________________________(3) ______________________________ 本文的中心论点是:(4) 读了第二段后,请你联系历史或现实举出一个这样的事例(不能举文 中事例),或写出与此相关的两则名言警句。

答: ____________________________________________________________________【考点】:阅读文言文的综合能力。

【分析】:(1) 答案为:b 1 犯过失 同“横”,梗塞、不顺。

(2) “入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”可以翻译为:(一个国家)内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国 家就往往会导致灭亡。

选文的中心论点是:生于忧患,死于安乐。

此题为开放性试题,所举事例或名言警句与文中第二段内容含义相符 (2001年,安徽)阅读下面一段文言文,完成(1) — ( 5)题。

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然 而不胜者,是天时不如地利也。

地非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是 地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道 者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所 顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(1)解释下列红色的词在文中的意思。

① 兵革非不坚利也② 域民不以封疆之界;红色的两个字中,“过”意思 (3) (4) 即可。

24.丘. /、・③ 寡助之至,亲戚畔之(2) 下列句中红色“之” A 、永州之野产异蛇C 、环而攻之而不胜(3) 翻译下面的句子。

故君子有不战,战必胜矣。

翻译: __________________ (4) 对天时、地利、人和三者在军事上的不同作用,作者持怎样的看法? 用文中句子回答)答: ___________________________(5) 用文中语句填空。

从上文看,得“人和”的实质是“________ ”。

【考点】: 阅读文言文的综合能力。

【分析】:(1) 本题考查对课文中重要实词含义的理解。

答案为:①兵器②限制③通 “叛”,背叛。

(2) 答案为C 项。

本题考查对文言虚词“之”用法的掌握, A B D 三项中“之”的用法都是助词,可以译为“的”;C 项中的“之”是代词,代上文的 “三里之城,七里之郭”。

故君子有不战,战必胜矣”作者简介 孟子生活在社会动荡不安, 人民生活十分痛苦的战国时代。

当时,各大国之 间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;统治者是“庖有肥肉,厩有 肥马”;人民是“仰不足事父母,俯不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死 亡”。

面对这样一个社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各国 诸侯重视人民的作用;提出残暴之君是“独夫”,人民可以推翻他;强烈反对不 义战争,认为只有“不嗜杀人者”,才能统一天下。

孟子向往着历史上尧舜的功 绩,他到处游说,宣扬他的“仁政”“王道”,并把这一希望寄托在封建统治者 发“仁心”上,力图维护原始的井田制度, 从而使天下归顺, 达到成就王业,“黎 民不饥不寒” 的目的。

这些都反映着孟子继承并发展了前代政治家提出的民本思 想,对于恢复经济,发畔: _________________ 的意思和用法,与其他三个 不同的是(B 、此诚危急存亡之秋也 D 、威天下不以兵革之利”,得“人和”的最佳局面是(3)定胜利。

可以译为:所以君子不战则已,战就一 本题考查对选文内容的理解。

本题考查对选文内容的理解, 案为:得道;天下顺之。

4) 5) 答案为:天时不如地利,地利不如人和。

关键要选取恰当的原句来回答问题。

答展生产,使人民得以休养生息,有一定的作用。

孟子是继孔子之后儒家学派的又一位大师,被推尊为“亚圣”。

记录他的言论、活动的《孟子》一书,是儒家经典之一,分《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》7 篇,内容包括孟子的言行、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。

《孟子》在先秦诸子散文中独具风格,对后世散文的发展有着很大的影响。