关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究【分享】

- 格式:rtf

- 大小:128.62 KB

- 文档页数:3

WENHUAXINLV 文化心旅123三角眼变为凤眼。

龙在中国文化里寓意十分广泛,但对于冕服“十二章”纹样中的龙纹,它本身就代表着皇权,是至高无上的权力象征。

(三)华虫纹样。

华虫也称为雉,古人所指的就是现今的红腹锦鸡。

其全身长有五彩羽毛,形象漂亮华丽。

华虫作为“十二章”纹样之一被绘制在冕服上,象征着帝王的文采卓越。

同时,唐朝时期,华虫也被用在皇后袆衣上,是皇后专用的纹样,其他嫔妃与内外命妇都不可随便使用。

因此华虫是尊贵地位的象征,有风姿绰约、美丽高贵的吉祥寓意。

(四)山、火、宗彝纹样。

在古人心目中,山是神秘、庄严、伟大、虚幻的存在;因此,自古各朝代帝王都有祭山的习惯,唐朝也是如此。

由于古人对山不了解而形成了崇拜思想,人为地将山神化起来。

因此,在冕服“十二章”纹样中,山纹体现的是古人对大山的敬畏和崇拜。

绘制山纹在冕服上,是取了大山庄严、伟大、神秘的特点,体现帝王的沉着稳重、伟大庄严。

火自古就是人们赖以生存的存在。

火的出现使人类与动物区分开来,它对人类社会发展起到了重要作用。

因此,火崇拜是许多民族崇拜自然的主要现象之一。

火代表着生存和生命,代表着光明;同时代表着生生不息。

因此,火纹在冕服“十二章”纹样中,体现着生命的生生不息,代表着国家的生生不息、蒸蒸日上。

同时,火焰向上也有率士群黎向归上命之意。

宗彝为古时祭祀时使用的一种酒器;多为一对,上面分别有虎和蜼的图案。

《周礼·春官·司尊彝》记载:“凡四时之间祀,追享、朝享,祼用虎彝、蜼彝,皆有舟。

” 贾公彦疏:“虎彝、蜼彝相配,皆为兽……其虎彝、蜼彝当是有虞氏之尊。

”在贾公彦的解释中,虞氏指的是上古五帝之一的舜,舜帝名重华,号有虞氏。

传说中,舜帝以忠孝闻名。

元代郭居敬编录的《二十四孝》中第一个故事“孝感动天”讲的就是舜帝。

同时,宗彝上的蜼纹也有孝的意思。

蜼其实是一种长尾猿猴。

由于其猴群长幼尊卑等级严格,因此在古人看来蜼也就代表着至孝。

所以,冕服“十二章”纹样中的宗彝章纹,代表着帝王忠与孝的品性。

简述十二章纹及章服制度十二章纹及章服制度是中国古代官员身份的象征和区分等级的制度。

本文将从十二章纹和章服的起源、发展、形制、演变以及其在政治、社会等方面的影响进行详细分析。

一、十二章纹的起源和发展十二章纹是起源于东汉末年的一种官员等级标识,最初用于区分九品中正、九品中从等等级。

之后,这种制度在隋唐时期得到了发展和完善。

唐朝时,十二章纹分为三等,分别是八纹、五纹、二纹,对应三品、四品以及五品以上的官员。

二、章服的起源和发展章服作为官员的服饰,是根据官员的等级和身份而定的。

最早的章服是汉朝的博带,宋代时加入了带及襟花。

到了元代,章服形制进一步完善,开始采用丝织的绫绢为主要材料,纹饰、色彩也更加繁复,体现了元代官僚制度的严密和规范。

三、十二章纹和章服的形制十二章纹是用于区分官员等级的纹饰,纹饰的形状、图案与等级有关。

在唐代,一纹是描绘腾龙;三纹是描绘腾龙张嘴望天;五纹是描绘腾龙吐火;八纹是描绘腾龙脚弯曲;十纹是描绘腾龙长襟;十一纹类似十纹,但不出长襟;十二纹与十一纹相仿,但在着衣布局上有变。

而章服的形制由补子饰、裙裾、册封衮袴等部分组成,其中的花纹、色彩随等级的不同而变化。

四、十二章纹和章服的演变十二章纹和章服的形制在宋元时代逐渐定型,并在明代末年达到了顶峰。

明朝时,十二章纹逐渐变成了点缀在官袍上的饰纹,而不再是对应官品的图案。

而章服则逐渐变得华丽、繁复,彰显了帝王权威的同时,也催生了一种奢侈的官员风气。

五、十二章纹和章服的政治影响十二章纹和章服制度,为官员等级的明确和区分提供了标准。

这一制度的实施,使得官员之间的等级划分更加明确,避免了等级混乱和不明晰的情况。

同时,它也限制了低等级官员的特权,保证了高等级官员的权威地位。

六、十二章纹和章服的社会影响十二章纹和章服制度的实施,使得官员之间的身份和地位更加明显可见,增强了人们对官员权威的认同感。

它也激发了人们对于升官发财的欲望,进一步推动了社会上竞争激烈的科举制度的发展。

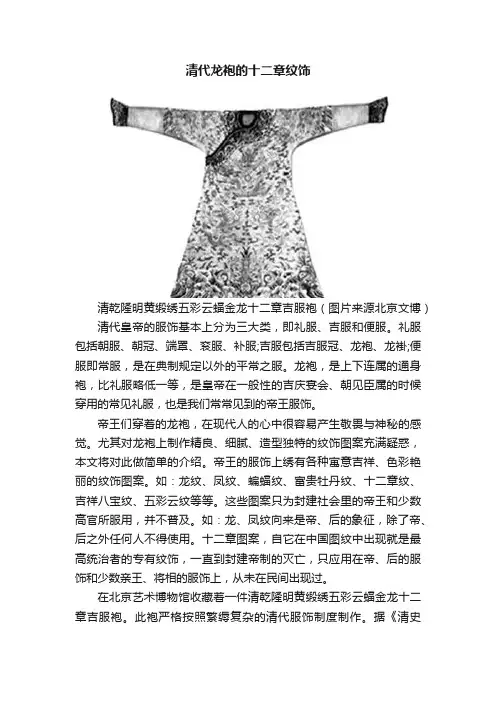

清代龙袍的十二章纹饰清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍(图片来源北京文博)清代皇帝的服饰基本上分为三大类,即礼服、吉服和便服。

礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服;吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂;便服即常服,是在典制规定以外的平常之服。

龙袍,是上下连属的通身袍,比礼服略低一等,是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服,也是我们常常见到的帝王服饰。

帝王们穿着的龙袍,在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。

尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑,本文将对此做简单的介绍。

帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。

如:龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。

这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用,并不普及。

如:龙、凤纹向来是帝、后的象征,除了帝、后之外任何人不得使用。

十二章图案,自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰,一直到封建帝制的灭亡,只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上,从未在民间出现过。

在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍。

此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。

据《清史稿·志七十八·舆服志》记载:“龙袍,色用明黄。

领、袖俱石青,片金缘。

绣文金龙九。

列十二章,间以五色云。

领前后正龙各一,左、右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一。

下幅八宝立水,襟左右开,棉、袷、纱、裘,各惟其时。

”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。

这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义,起到特殊的作用。

而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的,代表了清代鼎盛时期的工艺水平。

首先,龙袍通身绣九条金龙。

正龙绣得正襟危坐,一团威严,行龙绣得极富活力,似动而非动。

四条正龙绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩,四条行龙在前后衣襟部位,这样前后望去都是五条龙,这寓意九五至尊。

明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴冕服是古代君主的礼服,因其内外华丽,颜色鲜艳,常被视为君主的象征。

在中国古代历史中,冕服被设计和加工成各种形式,包括丝绸绣花、金线、宝石等不同的材料和风格。

在明代之前,冕服的图案起源于秦汉时期,而发展成整个帝国的重要文化符号,每个皇帝的冕服上都有图案。

以下是明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴的探索。

1.九龙纹九龙纹意义不仅代表了中国古代王权的象征,而且也有着神话与文化的内涵。

在古代东亚文化中,龙是权力、优越和权利的象征。

九龙的图案被刻意设计成在一起,以显示皇帝的权力和统治的强大。

2.云纹云纹是冕服上最常见的图案之一。

在古代文化中,云是一种不断变化的自然现象,被视为一种神秘的力量,也被认为与天、德、仁、义和诚信等价。

云纹在冕服上的象征意义就是代表皇帝的尊严和威严。

3.绶鱼纹绶鱼纹是唯一一种代表著名的“祝福”意义的图案。

它表现了鱼在顺利、繁荣、昌盛和成功之外的所有福祉。

在中国传统文化中,鱼是一个好兆头,被认为是一种象征有利的符号,也被认为能带来幸运和富裕。

4.鸟纹鸟纹是玉石和龙骨上的另一种常见图案。

鸟的意义在中国文化中是复杂多变的,不同种类的鸟有着不同的象征意义,但总的来说,它们都是与吉祥、好运、长寿、幸福和健康有关的。

在明代的冕服上,鸟通常是画成一对一对,象征皇帝的权利、繁荣和成功。

5.珠纹珠纹是指固定在衣服上的一颗颗珠子和花环。

在中国文化中,珠子是一种代表婚姻、祝福和神圣的符号,与金或其他贵重金属结合时,代表着皇帝的尊贵和身份。

6.蝙蝠纹蝙蝠纹是中国文化中最受欢迎的符号之一,因为它的表现方式是一对对的,意味着“夫妇”的关系和幸福的联合。

蝙蝠是一种神秘的生物,在中国文化中被认为与繁荣和好运有关。

它的形象也象征着祝福和顺利。

7.麒麟纹麒麟纹代表着皇帝的平衡和公正,也象征着安宁、富贵和荣耀。

虽然麒麟在中国文化中与龙的地位不同,但在皇帝的冕服中却是受到重视的一个形象。

8.走兽纹走兽纹在中国文化中代表着传统文化的起源,通常只用于皇帝的衣服上。

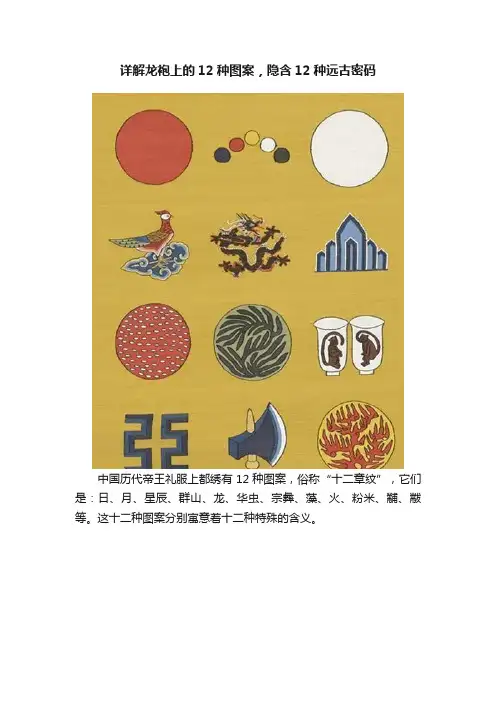

详解龙袍上的12种图案,隐含12种远古密码中国历代帝王礼服上都绣有12种图案,俗称“十二章纹”,它们是:日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等。

这十二种图案分别寓意着十二种特殊的含义。

日和月位于龙袍肩部,日在左,月在右。

太阳当中常绘有金乌,这是汉代以后太阳纹的一般图案,取材于“日中有乌”、“后羿射日”等神话传说。

而月亮当中常绘有蟾蜍或白兔,取材于“嫦娥奔月”。

星辰代表星宿,多几个小圆圈表示星星,星星之间以线相连,组成一个星宿。

而日、月、星辰一起代表了三光照耀,象征着帝王皇恩浩荡,普照四方。

山的图案多绣作群山的形状。

所谓稳如泰山,山代表着稳重,象征帝王能治理四方水土。

既然是龙袍,龙必然是最主要的构成部分,前后各一只,寓意着其真龙天子至高无上的皇权。

同时龙做为一种神兽,变化多端,象征帝王们善于审时度势地处理国家大事。

“华虫”按《礼记·王制》的解释就是“雉”,象征为君者要“文采昭著”。

“黼”通常是黑白相次的斧形,刃白身黑。

寓意天子为人处事能入锐斧一样决绝。

“黻”是两个己字相背,构成“亚”字形。

两边完全对称,代表着帝王能明辨是非,知错就改的美德。

“宗彝”图似尊形,象征宗庙彝器,作尊形。

器上有虎、蜼二兽的装饰,虎勇猛,蜼能避害。

“藻”即水藻,为水草形。

象征皇帝的品行冰清玉洁。

“火”即火焰,绣为火焰形。

象征帝王处理政务光明磊落,火炎向上也有率士群黎向归上命之意。

“粉米”即白米,为米粒形。

民以食为天,“粉米”象征着皇帝给养着人民,安邦治国,重视农桑。

“十二章”服饰纹样的内涵探析及组织传播功能分析的开题报告题目:“十二章”服饰纹样的内涵探析及组织传播功能分析研究背景:“十二章”是我国古代的一种特殊的纹样,它是由汉代丞相张衡所创制的12种纹样图案,又称“十二篇”。

这些图案包含了丰富的文化内涵和历史意义,是我国传统文化中的重要组成部分之一。

在古代,这些纹样不仅被广泛应用于服饰、陶瓷、建筑等方面,而且还被运用于国家政治、军事、宗教等方面,具有重要的组织传播功能,因此对其进行深入研究不仅具有学术价值,还有现实意义。

研究目的:本研究旨在通过对“十二章”服饰纹样的内涵分析及其组织和传播功能的分析,探索其在传统文化与现代社会中的价值与作用,为传承与推广传统文化做出贡献。

研究方法:1. 文献研究法:通过对相关资料和文献的收集、整理和分析,对“十二章”服饰纹样的历史文化背景、内涵寓意等进行全面系统的探究。

2. 实证研究法:通过实地考察、访谈等方法,对“十二章”服饰纹样在现代社会中的使用情况、传承方式、影响等方面进行实证分析。

3. 统计研究法:运用社会统计学和数据可视化技术,对“十二章”服饰纹样的传播网络、影响范围等进行数据分析和可视化呈现。

预期研究结果:1. 对“十二章”服饰纹样的历史文化背景、内涵寓意等进行深入系统的探究,为其在传承与推广传统文化方面提供理论支持和依据。

2. 分析“十二章”服饰纹样在现代社会中的传承方式、影响范围等实证结果,为传统文化的现代发展提供参考。

3. 运用数据统计和可视化技术揭示“十二章”服饰纹样的传播网络和影响范围等实证结果,为其在传承与推广传统文化方面提供具体的策略建议。

研究意义:本研究将深入探究“十二章”服饰纹样的历史文化内涵和传播功能,对传承和推广传统文化、促进我国文化软实力的提升具有十分重要的现实意义。

明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴明代之前的冕服十二章纹是中国古代服饰中的一大特色,其纹饰的起源与意蕴深远。

本文将对明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴进行探讨,从历史背景、纹饰意义等方面加以论述。

明代之前的冕服十二章纹的起源要追溯到中国古代的礼制。

在中国古代,礼仪制度是非常重要的,而冕服则是贵族们在仪式和重大场合上的着装。

在周朝,就已经有了明确的冕服制度,冠、冕的种类和佩玺的形制都有严格的规定。

而冕服十二章纹就是其中的一种形式。

它们的起源可以追溯到古代祭祀仪式,作为贵族的礼仪服饰,其纹饰的设计和选用都有其特定的意义和用途。

在古代的礼制中,冕服十二章纹的纹饰分为上下两部分,上部为天文纹,下部为地理纹。

天文纹包括日月星辰、五行八卦等图案,寓意着对自然界的崇敬和祈福;地理纹则包括山川和水系等图案,寓意着对国土的热爱和保护。

这些图案既有实际的国家地理特征,也有抽象的宇宙观念,反映了古代中国人对自然和世界的理解和崇敬。

冕服十二章纹的意蕴也体现了古代中国人对宇宙和世界的独特理解。

在古代中国人的宇宙观念中,天文、地理、人事三者之间存在着微妙的关系,这种关系体现在了冕服十二章纹的纹饰中。

天文纹的图案代表着宇宙和自然界的秩序和神秘,而地理纹的图案则代表着人类文明和国家的命运。

这种宇宙观念是古代中国人对宇宙和世界运行规律的精神追求,也是对自然和社会秩序的认知和敬畏。

冕服十二章纹的纹饰还体现了古代中国对于国家和统治者的尊崇和崇高的仪式感。

在古代中国,冕服是贵族等身份高贵者在重要场合上的着装,它不仅代表了个人的身份和地位,更代表了国家的尊严和统治者的权威。

冕服十二章纹的纹饰设计精美而复杂,显示了贵族阶层对于仪式和仪态的重视和追求,也表现了他们对于国家兴盛和安宁的期盼和祈福之情。

明代之前的冕服十二章纹不仅是古代礼仪制度的重要组成部分,更是中国古代宇宙观念和社会制度的具体体现。

其纹饰设计和意蕴富有深意,蕴含着古代中国人对宇宙和世界的理解和崇敬,对国家和统治者的尊崇和祝福。

十二章纹的象征内涵研究摘要十二章纹是古代帝王及高级官员服饰的装饰图案,是最高统治者的专有纹样。

象征的领域涉及各个方面,无处不在。

南宋乾道年间的罗愿在《尔雅翼》中就给象征下过一个定义:“形著于此,而义表于彼。

”关键词:十二章纹象征内涵中图分类号:j51 文献标识码:a十二章纹指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰,是中国帝制时代的服饰等级标志。

《尚书·益稷篇》:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,织绣以五采,彰施于五色,作服”。

这十二种纹样在历代帝王服饰中都有所采用,被认为是最尊贵的纹样,大概产生于西周或者更早的时期。

前汉孔安国对这些纹样的解析是:日、月、星辰为三辰,与山、龙、华(草华)、虫(雉)以五采画于衣服旌旗。

藻、水草有纹者,火为火字,粉若粟冰,米若聚米,黼若斧形,黻为两已相背。

他把粉和米分列为二章,不列入宗彝,如再把华与虫分为二章,合起来就成为十三章而不是十二章了。

隋顾彪在《尚书疏》中说:“日月星辰取其照临,山取其能兴雷雨,龙取其变化无方,华取文章,雉取耿介,藻取有文,火取炎上,粉取洁白,米取能养,黼取能断,黻取善恶相背”。

一十二章纹图案的原始萌芽十二章纹样的题材是人类在原始社会与自然进行斗争的漫长岁月里逐渐形成的,同原始先民的生活、生存和生殖都有着密不可分的关系。

当人类在大自然的巨大威力下无能为力的阶段,人类的思维和意识被限制在很窄的范围内,首先只能是对山川河流、日月星辰等自然界存在的物体有所感知。

《尚书·尧典》有载:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时”。

说明原始先民在进行生存斗争的漫长岁月里,已经能够通过观察日、月、星辰来预测气象的变化,从而安排农事活动。

古人认为,天道的实质内容是日月星辰。

《诗经·小雅·十月之交》中有,“日有食之,亦孔之丑”、“日月告凶,不用其行”、“百川沸腾,山冢崩”。

简述周代染织工艺中的十二章纹样的含义周代染织工艺中的十二章纹样是指周代(公元前11世纪至公元前221年)中国古代纺织工艺中所使用的十二种纹样或花纹。

这些纹样在当时的中国纺织工艺中非常受欢迎,并且被广泛运用于丝织品、布料以及其他纺织品的设计中。

这些纹样都有着特定的意义和象征,无论是宫廷中的衣物还是民间的服饰,都可以看到这些纹样的影子。

下面将简述周代染织工艺中的十二章纹样的含义。

1.鱼鳞纹:鱼鳞纹是一种由小方块组成的图案,象征着“万事如意”和“吉祥如意”。

2.牛头纹:牛头纹是一种由两个相互连接的三角形组成的图案,寓意着“兴旺发达”和“福寿双全”。

3.花纹纹:花纹纹是一种由圆形和直线组成的图案,象征着“繁荣昌盛”。

4.纹身纹:纹身纹是由多个重叠的曲线构成的图案,寓意着“勇敢无畏”。

5.莲花纹:莲花纹是一种图案,象征着“纯洁和高贵”。

6.雀形纹:雀形纹是一种由多个小鸟形状组成的图案,寓意着“幸福和美好的未来”。

7.刺柏纹:刺柏纹是一种由连续的横线和竖线组成的图案,象征着“长久的友谊”和“坚定的信念”。

8.羽状纹:羽状纹是一种由多个羽毛形状组成的图案,寓意着“轻盈和自由”。

9.纹笼纹:纹笼纹是一种由多个小圆形和曲线组成的图案,象征着“和平与安宁”。

10.交叠纹:交叠纹是一种由两个相互交叉的曲线组成的图案,寓意着“幸福和和谐”。

11.云纹:云纹是一种由多个圆形和曲线组成的图案,象征着“吉祥和幸福”。

12.缠枝纹:缠枝纹是一种由多个曲线形状组成的图案,寓意着“幸福的爱情”。

这些纹样的设计和运用不仅仅是为了装饰纺织品,更重要的是它们代表了当时社会的价值观和文化观念。

纺织品在古代中国是非常重要的财富和身份象征,人们通过纹样的选择和运用来表达自己的身份地位、美学追求和信仰。

同时,这些纹样也反映出了当时社会各个方面的景象,比如吉祥、繁荣、友谊、爱情等。

通过这些纹样的应用,人们希望能够获得好运、快乐和美好的未来。

此外,这些纹样也具有一定的地域特点,不同地区和不同民族可能会有一些细微的差异。

明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴冕服是古代帝王和贵族所穿的一种特殊服饰,通常由十二章纹组成。

这些纹饰在中国古代文化中具有重要的象征意义,反映了当时社会的等级制度和审美观念。

在明代之前,冕服十二章纹的起源与意蕴是一个非常值得研究的课题,它不仅涉及着古代服饰的发展历程,还蕴含着深厚的文化内涵和历史意义。

冕服是中国古代帝王和贵族的专属装束,其十二章纹是指在服装上所绣的十二个纹饰图案,分别代表着不同的含义和象征。

这些章纹的起源可以追溯到上古时期,最初是作为对天地神灵的敬畏和崇拜而出现的。

随着社会制度的演变和文化的交流,这些纹饰逐渐成为了统治阶层的专属标记,体现了其地位和权力。

冕服十二章纹的起源与意蕴,不仅仅是关于服饰的问题,更是关乎着古代社会结构和文化观念的重要内容。

冕服十二章纹的起源要从中国古代的祭祀活动说起。

在上古时期,人们对自然界的神秘力量充满敬畏和畏惧,认为天地万物都有灵性,需要进行祭祀和祈祷以求得神灵的庇佑和保佑。

在一些重要的祭祀仪式中,就会使用一些特殊的服饰和装饰品来表达对神灵的崇敬和信仰。

而冕服十二章纹中的一些图案,比如龙、凤、龟、鸟等,正是在这样的宗教仪式中首次出现的。

它们被视为神灵的象征,具有祥瑞和吉祥的意义,因此被用来作为祭祀用品的装饰或者宗教象征。

冕服十二章纹的意蕴还与古代社会的等级制度和礼仪制度有着密切的联系。

在中国古代,等级制度是一种十分严格的社会秩序,人们的社会地位和身份地位都受到了严格的规定和限制。

而贵族阶层则是社会等级制度的最上层,他们在社会生活中享有特权和优待。

他们的服饰和装饰品也需要体现出这种特殊的地位和身份。

冕服十二章纹就是在这种背景下逐渐形成和发展起来的,它们被用来作为贵族和王室的专属标记,体现其特殊的地位和尊贵的身份。

这些章纹图案也寄托了人们对美好生活和幸福吉祥的向往,成为了一种精神寄托和审美情感的表达。

冕服十二章纹的起源还与中国古代文化的传承和发展有关。

在中国古代,文化是一种流传千秋的传统,代代相传,源远流长。

唐朝冕服“十二章”纹样分析作者:白雪来源:《艺海》2018年第03期〔摘要〕唐朝的衮冕是最具代表性的帝王服饰之一,其中的“十二章”纹样是冕服绘绣的十二种图案,包含了天文、地理、生物、神灵等事物,分别代表着不同意义;且其在思想意识上具有区分阶级和巩固皇权的功能。

〔关键词〕唐朝;冕服;“十二章”纹样;寓意;艺术特征一、唐朝帝王服饰根据《旧唐书·舆服制》(四十五卷)关于帝王服饰的记载,唐朝帝王服饰可分大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢等十二种。

其中冕服六种。

冕服为帝王参加重要仪式时所穿戴的正式礼服,每种冕服都有其特殊的穿着场合。

在唐朝冕服中,衮冕是帝王穿着场合最多且最有代表性的服装之一,且其为唯一“十二章”纹样齐全的服装。

二、“十二章”纹样的历史所谓“十二章”纹样,就是古代帝王服装上绘绣的十二种图案,分别为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻,其十二种图案分别代表着不同意义。

服装纹样是古代奴隶制和君主制社会精神文化的一个方面,其纹样的政治意义大于审美意义。

“十二章”纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中,且只是作为古代氏族崇拜的图腾单个而零散地存在。

它真正系统地应用在服饰上且成为王权独有的标志,是在冠服制度建立之后。

目前最早的记载见于《尚书·益稷篇》:“帝曰:予欲观古人之象,日、月、星辰,作会(绘)。

宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,絺绣,以五采彰施于五色,作服。

” 这段文字详细记录了“十二章”纹样所囊括的具体内容。

“十二章”纹样在服装上真正意义的确立是在公元前206年至公元220年的汉朝时期,《后汉书·舆服下》第一次详细地记载了“十二章”纹样的使用制度和穿着制度,这项舆服制度一经固定,遂被历代帝王效法,一直到明清时期,被延用近两千年。

三、唐朝冕服“十二章”纹样的寓意唐朝是封建社会发展的鼎盛时期,社会经济文化发展迅速,其服装制度在当时也建得非常完善。

皇家服饰“背后的哲学文化”——清朝后妃吉服上绣有十二章纹?关于十二章纹在周朝天子祭祀的冕服所采用的“玄衣編裳”上便绘有十二章纹。

在秦汉之后,封建统治者为了表现自身的合理性以及维持封建统治的稳固性所指定的详细、繁琐的封建礼仪,同时也将十二章纹标志成只有封建统治者才能享有的独特标记。

如在故宫博物院馆藏的乾隆蓝色缎绣彩云金龙夹朝袍、明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍、乾隆黄纱绣彩云金龙吉服袍及大红色绸绣八团龙凤双喜锦袍等,都装饰有十二章纹。

十二章纹可以说是中国古代文化体制中帝制时期在服饰上等级区分的一个符号,是中国古代帝王及高级官员礼服上的十二种纹饰。

可推测十二章纹的原型应该是中华大地上各个部落的腾,而图腾是当时的部落人将某种植物或动物当作是自己部落的守护神,是自己部落的祖先。

十二章纹应该是在炎黄统一华夏文明之后再逐步发展建立起来的,十二章纹也随之由原来的单个图腾组成,成为统治者表示身份与稳固政权的工具。

同时也展现了在炎黄子孙对自然的崇拜、対融入自然的向往。

在中国古代,服饰衣着标志着人们身份的不同,不同的服饰在除了装饰的基本职能之外还体现岀了着衣者身份的贵贱。

服装的布料、颜色以及衣着上的配飾图案等都表现了这点。

同时,随着时间的推移和时代的转变,附着在服装上的纹飾除了标志人们身份,也更融入了当时人们的审美情怀、政治思想与哲学观念。

在古代中国,封建时代的等级制度与礼仪制度都完完整整地表现在了服飾之上,无论是服装的材质、颜色、纹饰、款项都有明确严格的要求以区别身份贵贱。

而十二章纹在这样的历史背景之下展现出了她独居特色的哲学文化、历史意义和身份地位,成为当时的一种特殊的政治符号。

十二章纹在中国历史上的出现不是一种偶然,而是一种必然一必然会成为中国历史上的一个印记。

为何清代后妃吉服上绣有十二章纹1.十二章纹中的“道之合” 人合一”思想的体现在中国源远流长的历史文化中,道家的天人合一思想占据着举足轻重的地位。

上文提到的人类对自然的敬仰之情与共生之盼更是被包含其中。

历代龙袍上的——十二种精美纹样十二章分别是:“日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼(fu)、黻(fu)”。

汉代帝王服装日纹(金乌,三足神鸟)日纹(金乌三足神鸟)月纹(月兔取材于嫦娥奔月)月纹(月兔取材于嫦娥奔月)星辰纹(三颗星星相连,取材于道家的三生万物。

道生一,一生二,二生三,三生万物……)星辰纹(三颗星星相连,取材于道家的三生万物。

)山纹(群山形状,爱美人不爱江山中的山。

)山纹(群山形状,示意君主富有天下)黼纹(黑白相间的斧头,代表杀伐果断吗?)黼纹(斧头形状是代表武力吗?)黻纹(类似亚字形的几何纹样,或者说是正反两“弓”相背的图案,象征君臣合离,也有说象征被恶向善的。

)黻纹(类似亚字形的几何纹样,或者说是正反两“弓”相背的图案,象征君臣合离,也有说象征被恶向善的。

)龙纹(龙变化无穷,太极图中的阴阳鱼。

)龙纹(阴阳相生,代代相传。

)华虫(上古文中指五色之虫,一说为雉鸡)华虫(上古文中指五色之虫,一说为雉鸡,羽毛艳丽。

但是象征什么那?)宗彝纹(指天子祭服上所绣虎纹和猿纹的结合)宗彝纹(指天子祭服上所绣虎身与猿尾的结合图,取虎之勇,取猿之忠孝。

古人认为猿猴性孝和忠。

)火纹(照耀四方,取自明。

寓意君主有自知之明?)火纹(还是做事光明磊落?)粉米纹(粉米纹:,粉米堆满木棚。

象征人民丰衣足食。

粉米纹()粉米堆满这种藤编的木盆里,应该是丰收之意。

藻纹(水藻形,这个代表什么那?)水藻纹(水草茂盛?是寓意丰收吗?)龙袍(前)龙袍后身前襟正龙长寿字八吉祥中的宝伞及盘长纹下摆左侧行龙及八吉祥中的双鱼法螺和宝罐纹右下襟行龙纹合八吉祥中的发轮、法螺圆万寿字后背正龙纹长寿字及八吉祥中的盘龙纹下摆海天江崖纹。

明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴明代之前的冕服在中国古代礼仪文化中占据着重要的地位,其上的十二章纹更是凝聚了丰富的历史意蕴和文化内涵。

这些章纹的起源和意义不仅仅是装饰性的,更蕴含着深刻的宗教、历史、宇宙观和道德观。

通过对这些章纹的深入研究和解读,我们可以更好地理解古代中国人的思想和文化观念。

来看十二章纹的起源。

据史书记载,十二章纹最早起源于商朝。

在商代,十二章纹是商王的专属标志,象征着王权和统治。

这些章纹包括了太极、旗盖、鱼翼、金字、峨冠、隆尖、鱼尾、让、襄、双钺、尊、叔。

每一种章纹都具有特定的象征意义,代表着权力、地位和神圣的祭祀仪式。

我们来探讨十二章纹蕴含的意蕴。

第一章太极,是八卦的基础,象征着宇宙的始源和无限的可能性。

第二章旗盖,代表着权力和统治,是古代王权的象征。

第三章鱼翼,象征着吉祥和繁荣,也代表着对未来的美好祝愿。

第四章金字,寓意着黄金般的辉煌和财富,是贵族的标志。

第五章峨冠,是古代君王的冠冕,代表着高贵和威严。

第六章隆尖,是祭祀和祈祷的象征,代表着对神灵的敬畏和祈求。

第七章鱼尾,代表着幸福和美好的未来,也是对子孙兴旺的祝愿。

第八章让,寓意着尊重和传承,是为了体现家族和宗族的延续。

第九章襄,代表着兴旺和丰收,也是对农业的祈求和期盼。

第十章双钺,象征着武力和威严,是古代军事力量的标志。

第十一章尊,代表着尊贵和高雅,是贵族社会的价值观念。

第十二章叔,是对尊长的尊敬和敬畏,也是对家族传统和家风的传承。

通过对这十二章纹的深入解读,我们可以看到古代中国人对宇宙和人生的理解。

这些章纹不仅是一种装饰,更是一种思想和文化的体现。

它们蕴涵着古代中国人对权力、神秘和道德的思考,也反映出他们对未来的期许和对传统的尊重。

十二章纹还蕴含着深刻的宗教意义。

在古代中国,人们相信天地神明和灵魂轮回,这些章纹被赋予了神圣和灵性的意义。

通过穿戴冕服上的十二章纹,古代王者和贵族们可以传递神圣的力量和祝福,也可以凝聚人心和统一民众。

明代之前冕服十二章纹的起源与意蕴明代之前,冕服十二章纹的起源与意蕴便可追溯到古代的礼仪制度和文化背景。

十二章纹是指位于冕服正面的十二个纹章,每个纹章分别代表着不同的含义和象征。

要了解冕服十二章纹的起源,我们必须回到古代的周朝时期。

周朝是中国历史上一个重要的时期,礼仪制度非常繁琐,且具有较高的仪式性。

作为周王朝的统治者,各种礼仪制度在他们的统治下得到了广泛的发展和运用。

在周朝的礼仪制度中,冕服是一种重要的礼仪服装,表示权力和威严。

冕服的装饰图案是十分重要的,可能是受到中国古代祭祀文化的影响。

这些装饰图案最初可能是用来祈求诸神保佑国家繁荣昌盛的。

随着时间的推移,这些图案逐渐发展成为后来冕服上的十二章纹。

所谓的冕服十二章纹是十个不同的纹章。

它们是:首章、绀章、赤章、绿章、黄章、黑章、白章、青章、蓝章和紫章。

每个章纹都具有特定的颜色和纹理,代表着不同的含义和象征。

首章是最重要的章纹之一,位于冕服的正中央,是周天子的专属章纹,代表着天地之间的联系和统治者的至高无上的权力。

绀章代表着尊贵和高贵的身份,赤章则代表着勇敢和战斗力。

绿章象征着成长和生气蓬勃,黄章则代表着富饶和吉祥。

黑章是象征着威严和庄重,白章则代表着纯洁和正直。

青章是象征着活力和青春,蓝章代表着清澈和宁静,紫章则代表着尊贵和权力。

这些章纹的含义和象征远不止于此。

它们还蕴含着中国古代文化中的阴阳思想和五行理论。

阴阳思想认为万物都有阴阳两种力量的相互作用。

冕服上的章纹往往呈现出阴阳的对称和平衡,表达了统治者力量的平衡和稳定。

冕服十二章纹也与中国古代五行理论有关。

五行包括木、火、土、金、水五种元素,它们代表着自然界中的各种物质和力量。

冕服的章纹中的纹理和颜色往往会与五行中的元素相对应,以表达统治者与自然的关系。

冕服十二章纹不仅仅是一种装饰图案,更是一种象征和意蕴的表达。

它们通过纹章形式的巧妙安排,表达了统治者的权力、威严和各种美德,也体现了中国古代文化中的一些核心价值观。

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究论文关键词:“十二章”纹样:冠服制度论文摘要:中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。

这不同之处就在于中国传统服饰是贵族服饰,是统治阶级的文化,有很大一部分是官服制,是由上而下的维持阶级统治的华丽包装,是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。

而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰纹样,他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。

“十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样,即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

“十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生,被法令所规定,固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。

在现代社会服饰平民化的时代里,“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里,深受人们喜爱。

一、“十二章”服饰纹样的起源最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里,观察到日、月、星辰预示气象的变化,山能提供给原始人生活资料,斧既是劳动生产的工具。

在古代更一直是权力的象征,特别是军权的象征物。

火改变了人类的生活方式,粉米是农业耕作的果实,虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象,龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象,黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。

也正因为这些事物和人类生存密切相关。

所以在中国原始彩陶文化中。

日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。

“十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。

真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。

也就是说,“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。

直到中国最早的冠服制度的建立。

才被统一应用在皇帝的冕服上,成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。

那么.中国最早的冠服制度是什么时候建立的呢?稍早一点的史籍大多认为是黄帝尧舜时的产物。

如《易经•系辞》称:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。

意思是:尊卑等级、衣冠服饰各有分别,古代帝王只耍拱手而立,天下就能太平。

这种说法被历代统治者用了几千年。

《家语》、《说文》也称,自黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志等级差别的冕冠。

所以说,自中国第一个皇帝——黄帝开始就建立了冠服制,并且把“十二章”纹样应用在服饰上。

这种说法符合逻辑和历史资料的体现。

当然,也有学者认为,中国冠服制度的初步建立。

大约在夏商以后,到了周代已逐渐完善。

后代统治者为了维护自己的尊严而做出冕服制是承继黄帝的假说。

因为私有制的产生,贫富分化,阶级的产生,人类进入了奴隶社会。

奴隶主阶级占有和支配着生产资料,同时也控制支配着精神生产的资料。

所以这些传统题材都被统治阶级用来为自己服务.因为最初的统治阶级把“十二章”应用在作为统治阶级核心的皇帝服装上,这给百姓的意义是皇帝生来就是这样的形象,他的服装上有着人民崇拜的图腾和吉利的庇护意义或迷信色彩。

也自然作为统治权威的象征长期以来逐渐形成了定势的标志,根深蒂固地扎根于人们的思想,影响和控制着古代人们的意识形态。

所以在这之后的中国几千年历史中。

不管谁当权,谁对服饰怎样的改革。

对“十二章”服饰纹样都只是数量上、摆放形式上做一些不大的变化,而对其实质内容,都是尽量保留和利用。

“十二章”纹样涵盖了天文、地理、生物、神灵等几乎万物规律寓意于内.在思想意识上具有巩固统治阶级皇权的功能,一直为历代封建皇帝所传承,对整个中国传统服饰文化产生了源远流长的影响。

“十二章”纹样全部或局部的应用,从皇帝冕服到百姓服装。

直到现代的时装都屡见不鲜。

二、“十二章”服饰纹样的历史在史学上.后人把帝舜之后的禹看成中国第一个奴隶制王朝——夏朝的开国之君。

在奴隶社会,服饰纹样是社会精神文化的一个方面,纹样内容的政治意义大于审美的欣赏意义。

其中最重耍的纹样为国王衮服上面的“十二章”。

统治阶级利用“十二章”和服饰的结合。

为阶级内部的等级配上了相应的规章制度,巩固了阶级统治,稳定了阶级内部的等级次序。

奴隶社会把皇帝称作“天子”,万民皆由上天所养。

而皇帝是“上天之子”,人类一切以皇帝为中心,皇帝是国家的最高统帅。

而章服制度,也以皇帝的冕服为中心。

用料、色彩、纹样都有严格的制度,冒犯的都严加惩罚。

中国历代把章服定为制度,以法令的形式加以推行。

也形成了古代服饰的特有结构,明确的阶级性、政治性和象征性。

夏商两代己有冕服,如《论语》有“子日:禹,吾无间然矣,恶衣服而致美黼冕”。

《商书•太甲》有“伊尹以冕服,奉嗣王归于毫”。

《周礼•春宫》里记载,周代的皇帝根据典礼的轻重,分别穿六种不同格式的冕服,总称六冕。

所谓冕服.就是由冕冠和礼服配成的服装。

而礼服上则分别根据典礼的隆重,饰以十二章内的全部或部分内容。

如最隆重的大裘冕是皇帝祭祀上天的礼服,上衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章花纹,下裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻六章花纹,共十二章。

衮冕(王之吉服)上衣绘华虫、火、宗彝三章花纹,下裳绣藻、粉米、黼、黻四章花纹。

而作为天子至士皆可穿的法服“玄端”则不会饰以“十二章”纹样。

尽管“玄端”的款式造型和冕服一样,但因为“十二章”的装饰,有无纹样,拉开了皇帝和平民的区别,造成了明确的统治阶级和被统治阶级截然不同的外观形象。

也由此,“十二章”服饰纹样成为中国传统服饰纹样的核心和基石。

西周的社会生产力。

比之商代有长足的进步。

随着土地所有制的变化.西周的等级制度也逐步确立.同时与这种等级制度相适应,产生了完整的冠服制度。

从这个时期的铜器铭文及《诗经》、《周社》等记载来看,周朝不仅有服饰制度,而且有专门设“司职”一职,掌管服制的实施,安排帝王的穿着。

冕服制度的记载,虽然始见于周代,但形象资料的反映,却大多出现在汉代。

如山东嘉样武梁祠出土的汉画像石刻,绘古代先王黄帝、尧舜等形象通戴前后垂旒的冕冠,而“十二章”纹样,则在同时期的砖画、漆画、帛画及画像石中可以找到。

公元605年,隋炀帝即位,崇尚奢华,生活糜烂。

为了宣扬皇帝的威严,恢复了秦汉章服制度。

南北朝时按周制将冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。

隋炀帝又将它们放回到冕服上,将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”就成为历代帝王冕服的既定款式。

唐朝。

冠服制度同样是封建社会权利等级的象征。

公元624年,唐高祖李渊颁布著名的“武德令”,其中就包括服装的律令。

内容基本因袭隋朝旧制。

而在当时普通的平民和宫女中则很少见“十二章”纹样.或只是简单的装饰。

这和中国传统服饰实际是贵族服饰,而平民的服饰在工艺上投入很少有关。

在辽、宋、夏、金、元时代,游牧民族入侵中原,促使中华服饰文化胡汉合流,以“十二章”装饰纹样为基础的传统题材纹样往往因为具有政治的内涵,能为巩固封建统治而服务。

所以乐于被入侵的统治者所吸收。

北宋的桃花、鸟、蝶纹样,唐朝的宝相花、双鹿、牡丹等纹样都能在这个时代的服装上看到,和入侵者民族服装的特点互相结合和影响。

明朝在服饰制度领域提倡恢复大汉文化传统,把唐宋官服制度加以承袭.确定了明代官服的基本风貌,并且材料、制作工艺更高,更精美。

同时对服饰的禁令越来越多,上至皇帝皇后,中至文武百官,下至庶人、乐妓、农夫、商贾,都有系统的规定。

如1958年北京定陵万历皇帝陵内出土的一件衮服,主要纹饰就是十二章,其中团龙12,用孔雀羽线缂制,前身、后身各3,两肩各一,下摆两侧各二。

日月、星辰、山纹分布在两肩、盘领、背部下方和肩部,四只华虫在肩部下侧,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻织成两行。

相对排于大襟上。

清朝,满族想以自己的服饰来同化汉人,所以在康熙、雍正、顺治帝存世的朝服、吉服和画像中,都没有发现“十二章”。

但在乾隆的朝服、吉服和画像中则都可见汉族皇帝衮服所必有的“十二章”纹样,而且所摆的位置也是固定的。

之后也都依照乾隆的成规。

所以,汉族传统的“十二章”和补服服饰,一概转用到清朝服制中去了。

从黄帝到清朝结束,历经几千年,世事变迁,或兴盛或衰落。

但“十二章”纹样却贯穿整个历史,几乎没有什么变化。

而这也正是中国几千年阶级统治、皇权思想的历史。

如果以现代的服装流行学来看,简直是不可想象。

所以说,“十二章”服饰纹样不仅仅是服饰文化的历史,而且是法制、皇权、社会、政治的历史。

而这些实际上也是影响现代设计的重要因素。

三、“十二章”服饰纹样的意义在中国传统服饰中。

作为古代服饰核心的皇帝冕服更是完全异化于现代的时装文化。

如清朝慈禧服饰上的一个绣花就要熟练的技工花几年时间.而皇冠上的一颗珍珠则动辄几十万两银子。

这种穷奢至侈的服饰是远离社会生活的。

也正因为如此,流传于世的皇宫服饰品,其技艺之高超,艺术之精湛,令人叹为观止,成为中国传统文化的绚丽奇葩。

“十二章”纹样在服饰上的应用开创了服饰标识功能和社会功能的先河,这也是伴随阶级、社会的产生而出现的,服装从此不仅仅是遮羞蔽体、御寒保暖的物质品,而且有着更深刻的社会含义、标识意义、身份象征的更多文化内涵。

成为社会文化、历史的重要反映。