中国古代服装图案与色彩

- 格式:ppt

- 大小:6.65 MB

- 文档页数:51

中国古代汉服文化ppt课件•汉服起源与历史背景•汉服基本结构与特点•汉服色彩与图案寓意•汉服制作工艺与技艺传承•汉服穿戴礼仪与场合规范•汉服在当代社会影响与价值体现01汉服起源与历史背景汉服定义及起源汉服定义01汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。

起源时间02汉服起源于黄帝时期,具有悠久的历史。

起源地点03汉服起源于中国的黄河流域,是华夏民族的传统文化象征。

汉服初步形成,以交领右衽、上衣下裳为主要特点。

历史发展脉络商周时期服饰制度逐渐完善,深衣等服饰开始出现。

春秋战国时期服饰制度基本定型,曲裾深衣、直裾深衣等成为主流。

秦汉时期服饰风格趋向飘逸自然,褒衣博带成为时尚。

魏晋南北朝时期服饰风格趋向华丽大气,圆领袍衫、襦裙等流行开来。

隋唐时期服饰风格趋向精致细腻,褙子、比甲、马面裙等服饰盛行。

宋元明清时期民族象征礼仪文化载体艺术审美体现传承与发扬汉服在传统文化中地位01020304汉服作为华夏民族的传统服饰,是民族文化的象征之一。

汉服承载了丰富的礼仪文化,体现了古人的礼仪观念。

汉服独特的款式和图案设计体现了古人的艺术审美追求。

在当今社会,汉服文化得到了越来越多的关注和传承,成为传统文化复兴的重要力量。

02汉服基本结构与特点汉服最基本的构成,上衣多为交领右衽,下裳多为裙或裤,体现古代礼仪制度。

上衣下裳深衣制襦裙制上衣和下裳连缀在一起,被体深邃,故名深衣。

是古代士人阶层的常用服饰。

上衣为短襦,下裳为长裙,束带系结。

多用于女性服饰,展现优雅身姿。

030201衣裳制度古代汉族男女成年后,需将头发绾成发髻,表示已成人。

发髻样式丰富,如高髻、低髻、双髻等。

发髻簪、钗、步摇等头饰是汉族女性常用的装饰品,不仅具有固定发髻的实用功能,还承载着审美和礼仪意义。

头饰古代男子成年后需戴冠帽,表示已具备社会地位。

冠帽种类繁多,如进贤冠、武冠、法冠等。

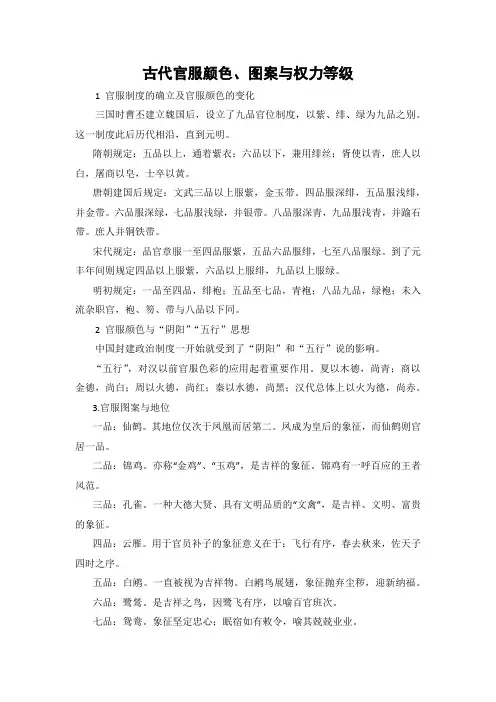

古代官服颜色、图案与权力等级1 官服制度的确立及官服颜色的变化三国时曹丕建立魏国后,设立了九品官位制度,以紫、绯、绿为九品之别。

这一制度此后历代相沿,直到元明。

隋朝规定:五品以上,通着紫衣;六品以下,兼用绯丝;胥使以青,庶人以白,屠商以皂,士卒以黄。

唐朝建国后规定:文武三品以上服紫,金玉带。

四品服深绯,五品服浅绯,并金带。

六品服深绿,七品服浅绿,并银带。

八品服深青,九品服浅青,并踰石带。

庶人并铜铁带。

宋代规定:品官章服一至四品服紫,五品六品服绯,七至八品服绿。

到了元丰年间则规定四品以上服紫,六品以上服绯,九品以上服绿。

明初规定:一品至四品,绯袍;五品至七品,青袍;八品九品,绿袍;未入流杂职官,袍、笏、带与八品以下同。

2 官服颜色与“阴阳”“五行”思想中国封建政治制度一开始就受到了“阴阳”和“五行”说的影响。

“五行”,对汉以前官服色彩的应用起着重要作用。

夏以木德,尚青;商以金德,尚白;周以火德,尚红;秦以水德,尚黑;汉代总体上以火为德,尚赤。

3.官服图案与地位一品:仙鹤。

其地位仅次于凤凰而居第二。

凤成为皇后的象征,而仙鹤则官居一品。

二品:锦鸡。

亦称“金鸡”、“玉鸡”,是吉祥的象征。

锦鸡有一呼百应的王者风范。

三品:孔雀。

一种大德大贤、具有文明品质的“文禽”,是吉祥、文明、富贵的象征。

四品:云雁。

用于官员补子的象征意义在于:飞行有序,春去秋来,佐天子四时之序。

五品:白鹇。

一直被视为吉祥物。

白鹇鸟展翅,象征抛弃尘秽,迎新纳福。

六品:鹭鸶。

是吉祥之鸟,因鹭飞有序,以喻百官班次。

七品:鸳鸯。

象征坚定忠心;眠宿如有敕令,喻其兢兢业业。

八品:鹌鹑。

是说百官代表皇帝的形象,体现皇帝的规矩和威仪。

九品:练雀。

象征着权力和富贵的象征。

中国粉红⾊历史起源及您想要穿的5件可爱的粉红⾊汉服#今天穿什么#⼥孩总是喜欢⼀些粉红⾊的东西,因为这种颜⾊的⾐服或玩具看起来很可爱,并且符合⼥孩的⼼理偏好。

还有⼀些粉红⾊的汉服,可以带给穿着它的⼥孩⼀种特殊的更娇⼩,更可爱的感觉。

因此,今天,让我们⾛进粉红⾊的中国传统⾊彩世界,感受其背后的⽂化融合和传承。

中国粉红⾊的起源粉⾊或浅红⾊在历史上也被称为“退红”。

粉红⾊在词典中解释为:浅红⾊,红⾊与⽩⾊混合在⼀起的颜⾊。

退红在词典中解释为:粉红⾊。

作为传统的中国⾊彩,它也有好⼏个昵称:妃⾊,杨妃⾊,湘妃⾊和妃红⾊。

它是由红⾊和⽩⾊混合⽽成的⼀种颜⾊,通常也被称为浅红⾊,但更准确地说是不饱和,半透明,鲜红⾊,⽐桃红⾊更浅,⽐妃红更少的红⾊,代表可爱,年轻,浪漫,明亮,柔和,性感,喜欢的记忆和幻想。

粉红⾊,中国的传统⾊彩在汉代,皇帝和皇后希望在五个季节⾥穿五种不同颜⾊的中国古代袍⼦,被称为五时⾐。

后来,在此基础上开发了四个季节的⼥装,它们借鉴了花朵,天空,太阳和⽉亮,冰雪和霓虹的⾃然颜⾊,这些颜⾊随季节⽽变化。

春季⼥装的颜⾊与桑叶,桃⼦,秋海棠和牡丹⼀样鲜艳。

可以说,这是古典配⾊⽅案的灵魂:在⾊彩中都可以看到诗歌,哲学和劳动。

许多花都有粉红⾊,例如⼭茶花,桃⼦和菊花。

在《唐诗》和《红楼梦》等书中都有描述,在绘画中也可以看到。

粉⾊常常被误认为是传统绘画中缺少的颜⾊。

实际上,早在⼀千年前,敦煌莫⾼窟的画家就已经⽤各种粉红⾊来向我们说明这种不同的美。

在中国传统艺术体系中,粉红⾊图案的使⽤也极为⼴泛。

特别是在京剧中,花旦,青⾐和⽼旦通常使⽤胭脂粉红⾊的图形进⾏化妆点缀,以突出⾓⾊的⼥性化定位。

粉⾊什么时候出现作为颜⾊字?没有确切的证据,但是⼤约在唐代以后,尤其是在明清时期,它就出现在丝绸上。

那染料是什么呢?并⽆信息。

但是古⽼的红⾊染料不过是藏红花,朱砂和胭脂红,它们都可以⽤作粉红⾊染料。

如今,在美国和欧洲,对刚出⽣的婴⼉包裹的⾐服⼀眼便能看出它是男是⼥,男婴⽤蓝⾊毯⼦,⼥孩⽤粉红⾊毯⼦,穿的⾐服遵循相同的规则。

中国古代官服上的图案展开全文由于在统治国家人民的最高制度—礼制的制约下,人的着装行为自然受到严格规范,且在当时由于生产力的限制,国家对服饰生产的垄断,对官服有严格的规范,从制作、生产、样式、佩物都有明确的规定,使服装的功能上升到突出地位,最后形成完善的礼服制度,成为统治阶级整个系统划分等级贵贱的法则。

在阶级社会中所存在的等级制度,使社会分割成为不同等级,其中从位于统治阶级金字塔顶端的君主到公卿大臣,直至九品小吏,每个阶层之间都有不可跨越的鸿沟。

这些阶级等级以衣服的穿着形式表现出来,就是国家的官服在中国上下五千年的历史洗礼中,中国的官服在每个朝代都留下深刻的印记。

根据皇帝的喜好憎恶和穿着时尚的不同,形式各异,然而皇帝的冕服历代沿袭,大体形制并未更易。

商代和西周时,皇帝的冕服开始形成。

按照礼仪规定,凡戴冕冠者,必须身着冕服。

按冕服的质地、颜色和图案的不同,有等级区别。

帝王在最隆重的场合穿绘有十二章纹的冕服,其他场合按重要程度而递减章纹,冕旒的数目也一样相应递减。

诸侯、卿大夫随同帝王参加祭祀大典,冕服所用章纹要随帝王所用多少章纹而递减。

如帝王用十二章纹,公卿只能用九章,以此类推。

皇帝冕冠上是12旒,公爵则9旒,侯7旒,伯5旒,子3旒。

如果皇帝用金的发笄,大公则用银,下面官员一次用银、玉、铜、铁等材质。

除此以外还有佩剑,不仅剑柄上的材料和图形按等级区别,而且剑的长短也有讲究。

这样,从服装中就可以判断出一个官员的大小。

由于中国的政权,主要是由文人掌管国家和地方的管理,所以文官的地位高于武官,上朝时,文武百官分列两厢,文左武右。

官职上,左丞相比右丞相高,而且文武官员的服饰也不相同。

从隋唐开始,官服的色彩被定型下来,以直影响到清代。

唐代的官服比以前任何一个时代都要漂亮,且自成体系,头上戴的是冕、冠、笄、帻。

官袍服,用绫做成,以不同颜色花纹做等级区分。

三品以上服紫,四品五品服绯,六品七品服绿,八品九品服青,妇人从夫色。