中国古代服饰纹图案纹样

- 格式:ppt

- 大小:11.61 MB

- 文档页数:53

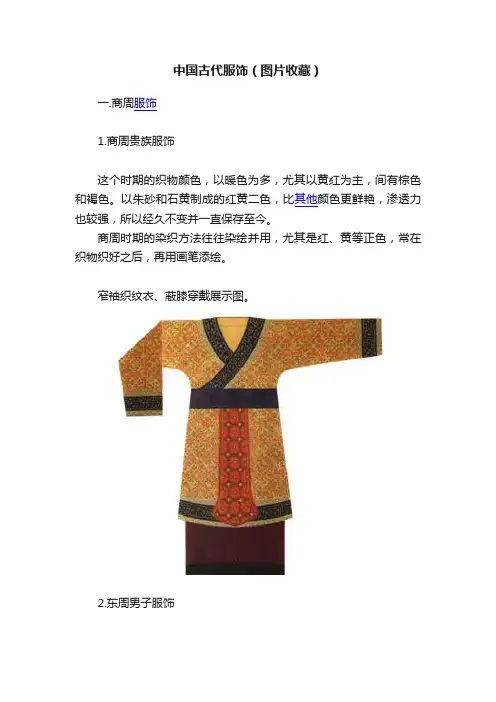

中国古代服饰(图片收藏)一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色。

以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。

商周时期的染织方法往往染绘并用,尤其是红、黄等正色,常在织物织好之后,再用画笔添绘。

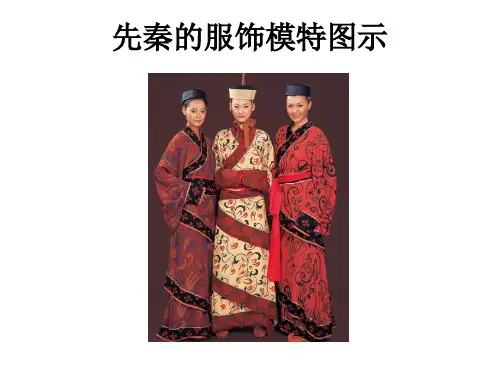

窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。

2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制,只是略有变化。

衣服的样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式,领子通用矩领。

这个时期还没有扭扣,一般在腰间系带,有的在带上挂玉制饰物。

当时的腰带主要有两种:一种以丝织物制成,叫“大带”或“绅带”;另一种以皮革制成,叫“革带”。

矩领窄袖长衣展示图。

窄袖织纹衣穿戴展示图。

3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物,有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。

锦袍前身、后身及两袖各为一片,每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。

右衽、交领、直裾。

衣身、袖子及下摆等部位均平直。

领、袖、襟、裾均有一道缘边,袖端缘边较为奇特,通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。

曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。

“衽”就是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”就是形容衣襟的样式。

它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。

图为战国妇女的曲裾深衣。

二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠,是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。

冕冠的颜色,以黑为主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

浅析清代服饰装饰纹样清代服饰装饰纹样在中国传统服饰文化中扮演着重要的角色,不仅体现了古代人们的审美观念,还反映了社会的文化风貌。

清代服饰的纹样设计精美细腻,包括龙纹、凤纹、麒麟纹、蝙蝠纹等,这些纹样不仅仅是装饰,更是象征着吉祥、权力和财富的象征。

通过对清代服饰装饰纹样的浅析,可以更好地了解中国古代服饰文化的内涵和精髓。

清代服饰中的纹样种类繁多,其中以龙纹、凤纹最为常见。

龙是中国传统文化中的吉祥图腾,代表着权力和尊贵,因此在清代的服饰中经常可以看到龙纹的设计。

龙纹在清代服饰中的应用非常广泛,不仅出现在宫廷贵族的服饰上,也出现在百姓的衣物中。

而凤纹则代表着美好和吉祥,通常用于女性的服饰装饰中。

除了龙纹和凤纹之外,麒麟纹、蝙蝠纹等纹样也常常出现在清代服饰的装饰中。

这些纹样的运用,不仅增加了服饰的华丽感,更体现了古代人们对吉祥和美好生活的追求。

清代服饰中的纹样设计具有浓厚的宫廷文化特色。

在清代,宫廷文化达到了极致,服饰装饰纹样的设计也受到了宫廷文化的影响。

宫廷中的服饰装饰纹样通常采用贵重的丝绸和金银线绣制而成,纹样设计精美细腻,呈现出独特的宫廷风格。

比如龙袍上常常绣有五爪龙纹,象征着皇帝的尊贵地位;而妃子的服饰上则常常绣有凤纹,代表着她们的吉祥和美丽。

宫廷文化对服饰纹样的设计影响深远,使得清代服饰装饰纹样充满了华丽和尊贵的气息。

清代服饰中的纹样设计也反映了当时社会的阶层和地位差异。

在清代社会中,人们的服饰不仅仅是一种装饰,更是身份和地位的象征。

不同阶层的人穿着的服饰纹样也有所差异。

比如宫廷贵族的服饰纹样通常十分精致华丽,常常采用金银线绣制的龙纹和凤纹;而百姓的服饰纹样则相对简单朴素,常常以花草纹和吉祥图案为主。

这种阶层和地位差异在服饰纹样设计中得到了充分表现,体现了当时社会的等级制度和阶层观念。

清代服饰中的纹样设计也受到了传统文化的影响,包括儒家思想、佛教和道教等。

在清代的服饰纹样中,经常可以看到一些传统文化中的符号和图案。

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究论文关键词:“十二章”纹样:冠服制度论文摘要:中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。

这不同之处就在于中国传统服饰是贵族服饰,是统治阶级的文化,有很大一部分是官服制,是由上而下的维持阶级统治的华丽包装,是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。

而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰纹样,他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。

“十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样,即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

“十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生,被法令所规定,固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。

在现代社会服饰平民化的时代里,“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里,深受人们喜爱。

一、“十二章”服饰纹样的起源最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里,观察到日、月、星辰预示气象的变化,山能提供给原始人生活资料,斧既是劳动生产的工具。

在古代更一直是权力的象征,特别是军权的象征物。

火改变了人类的生活方式,粉米是农业耕作的果实,虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象,龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象,黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。

也正因为这些事物和人类生存密切相关。

所以在中国原始彩陶文化中。

日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。

“十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。

真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。

也就是说,“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。

直到中国最早的冠服制度的建立。

才被统一应用在皇帝的冕服上,成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。

“如意”在古代及现代服饰中的应用小组成员:李莹杰任丰翎王碧翰吴芳芳胡亦豪Hiba如意·概念•“如意”一词出于印度梵语“阿娜律”,是自印度传入的佛具之一,柄端作“心”形的,用竹、骨、铜、玉制作,法师讲经时,常手持如意一柄,记经文于上,以备遗忘。

如意如意纹表现形式纹样形式服饰中的应用社会时代的影响如意云纹四合如意云纹组合如意纹如意起源西方起源说起源于东地中海和西亚的心形涡卷纹样。

这种纹样主要由枣椰纹和忍冬花瓣构成类似的心形结构,带有扇形叶片和双涡卷,该纹样因形态卷曲流畅而被命名心形涡卷纹。

中国起源说1、如意纹的形成和发展不同程度上受到中国传统卷草纹样的影响。

心形纹样自我国春秋战国时代以来就已成为一种美的运用。

2、如意纹的起源是源于云气纹样综合说认为如意纹很可能是西亚心形结构的涡卷纹样通过丝绸之路等各种途径传入我国以后,与中国的卷草纹样、云气纹样、灵芝纹样等相结合最终演变成一种特殊的如意纹样。

心形如意心形如意纹灵芝如意灵芝如意纹祥云如意祥云如意纹中国古代面料上的“如意”纹织绣中的如意纹形似“如意”,通常把这种纹样称为如意云。

白色四合如意云龙织紧缎地、织金四合如意云、苍龙纹中国古代面料上的“如意”纹鹅黄四合如意云八宝仙织金绸清中期鹅黄绸地,织金四合如意大云纹,间织“八宝”、“暗八仙”、蝙蝠、寿桃、如意纹,意为“福寿如意”。

中国古代面料上的“如意”纹绿色四合如意连云暗花缎明万历绿缎地,织暗花四合如意连云纹"如意纹”古代服饰中的应用•中国素以“衣冠之国”位居。

服饰承载着厚重的传统文化和内涵。

如意纹在明清时期的服饰中受到欢迎。

其寓意吉祥“如意”二字可以说涵盖了人们的祈愿、祝福和理想的所有美好情感与愿望。

品月缎彩绣百蝶团寿字女大夹坎肩,清光绪,身长138cm,下摆宽118cm,左右裾长62cm。

清宫旧藏。

明黄色缎绣兰桂齐芳袷(jia)(上敞下衣)衣,清光绪,身长104cm,两袖通长114cm,袖口宽31cm,下摆宽114cm,左右裾长73cm。

2018.01183史海钩沉History Exploration·先秦时期齐国丝绸服饰纹样及其审美取向文 / 宋金英摘要:从影响先秦齐国丝绸服饰纹样的因素、纹样的构成形式及纹样的审美定位入手,分析和探究先秦齐国服饰纹样在“度爵而制服”的着装制度下产生、发展、嬗变的原因和内涵,力图为弘扬传统服饰文化的设计提供理论上的借鉴与参考。

关键词:衣必文绣;先秦时期;齐国;丝绸服饰;纹样中图分类号:J523.5;K892.4 文献标识码:A 文章编号:1005-9652(2018)01-0183-03纹样作为古代服饰文化的一部分,是人类衣冠文明进步的象征。

它以独特的造型和文化寓意集成了人类丰富的主观意愿与客观实物相结合的服饰文化。

而这种以衣饰为依托的文化现象,是政治、经济、文化、民族、地域及思想意识形态的反映。

在丰富多彩的服饰文化发展的长河里,服饰纹样艺术以独有的个性必然成为人类文明进步的象征之一。

先秦齐国作为“冠带衣履天下”的时尚王国,“衣必纹绣”的丝绸服饰纹样毋庸置疑成为当时最具有代表性的文化艺术载体。

它的构架形式、文化寓意不仅对古代服饰纹样影响颇深,也对现代服饰纹样的发展定位具有重要的借鉴意义。

一、影响先秦齐国丝绸服饰纹样的因素(一)“安其俗,乐其业,以典章制约”,保留了原居住民的服饰纹样特点先秦齐国在建都初期就确立了适合当地“夷”族文化发展的政策。

以“善者因之”顺应民意保留了原居住民族的文化,以“利道之”来诱导当地居民对新文化的接纳,以“教诲之”来教育他们从善如流,以“整齐之”的典章制度来约束他们的行为,而不主张采用“与之争”的简单粗暴政策与当地居民发生冲突。

太史公曰:“善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。

” [1]这使先秦齐国建都时没有受到当地居民的强烈反抗。

这虽然改变了“披发左衽”[2]的服装形制,但也极大地保留了“夷”族的风俗习惯,使具有夷族文化的服饰纹样得以保留,并在此基础上与新文化相融合形成独具特色的先秦齐国服饰纹样。