中国地域文化一

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:7

中国的地域文化中国幅员辽阔,存在着形形色色的各类地域文化,所谓:“百里不同音,千里不同俗。

”—《史记》。

一、地域文化:1、方言:不同地域方言不同,甚至同一个地域中口音又各异,我国汉民族虽然文字是统一的,但各地口音绝对不一致,就说我们东北,沈长哈大四个城市就不一样,一听就能听出来,而同是沈阳人,说话口音也不一样。

南方方言就更复杂了,上海、苏州、南京、扬州很近,却互相听不懂。

2、饮食:如南甜北咸西辣,中国各地饮食绝对不一样,我在江苏一带生活了一年,那边的饮食几乎洋样菜都放糖,连麻辣豆腐都放,吃几口就腻住了,上饭店吃饭得先告诉别加糖。

3、信仰:中国宗教信仰非常淡薄,但民间信仰非常盛行。

但各地信仰绝对不同,如有蝗灾的地方盛行供刘猛将军,丝绸之乡供蚕丝娘娘,南方供奉妈祖。

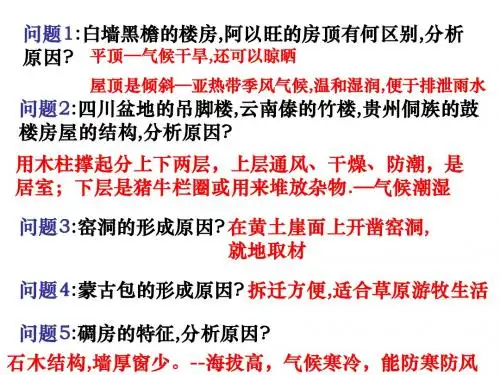

4、民居:如陕西住窑洞、北京为四合院,上海为石库门,南方有住竹楼的。

二、地域文化形成原因1、自然地理环境:古代交通不便,无机械化设施,便形成了条块分割的地域,形成了众多的地域文化,这是一个最重要的原因。

古代为了消除这种地域差别,统治者曾经做了努力,如元朝统治者将陕西秦岭以南的汉中划给陕西,清朝统治者将明朝的首都特区纵向划分为安徽、江苏两省。

这些省都有着不同地域文化的组成,但这些地域时至今日仍然分界明显,如陕南的汉中绝对跟陕北不一样,汉中更接近四川等南方地区。

同样苏北与苏南、皖北与皖南无论经济文化简直相差太大了。

同样饮食、信仰、民居等项与自然地理环境息息相关,如陕西缺乏木材,黄土层厚,适宜住窑洞,沿海地区地表潮湿,只能高搭底座。

汉武帝时曾让福建人移民至江淮一带种植水稻,成功了,后又移民一批至黄河一带,就无功而返。

同样的,南宋高宗赵构定都临安后,曾下令杭州一带种植小麦,也未成功。

可见自然地理环境对地域文化的重大影响。

2、移民:我国历史上有多次民族大融合的过程,但对现代有影响的主要有以下几项:湖广填四川:经过明末战乱,四川所剩人口不多,因此清朝统治者实行了一系列优惠政策,,这样湖广一带大量移民拥入四川,而湖广还有部分移民是更早期从江西移民过去的。

中国地域文化解析中国地域文化是指中国不同地区因为地理、历史、民族特点等原因而形成的独特文化现象。

中国作为一个拥有五千年文明史的国家,地域文化在中国的发展中起着至关重要的作用。

中国地域文化的多样性和丰富性为世界所瞩目,成为中国文化的重要组成部分。

中国地域文化的多样性可以从北方和南方的文化差异开始解析。

北方地区的文化以汉族文化为主导,包括北京、天津、河北、山西等地。

北方人民勤劳朴实,注重家庭和社会的稳定。

北方人的饮食以面食为主,如面条、包子等,同时也有独特的小吃文化,如烤鸭、炸酱面等。

北方地区还有丰富的民间艺术,如北京的京剧、天津的滑稽戏等。

南方地区的文化则以粤、闽、浙、苏等地的文化为代表。

南方人民热情好客,善于交际,注重人际关系。

南方人的饮食以米饭为主,如粤菜、闽菜、苏菜等,同时还有丰富的水产资源。

南方地区也有独特的民间艺术,如广东的粤剧、福建的木偶戏等。

中国地域文化的多样性还可以从东部和西部的文化差异来解析。

东部地区包括上海、江苏、浙江等地,这些地方的经济发达,文化交流频繁。

东部地区的文化以商业文化为主导,注重实用性和商业价值。

东部地区的饮食以海鲜为主,如上海的小笼包、杭州的西湖醋鱼等。

东部地区还有独特的建筑风格,如上海的外滩、苏州的园林等。

西部地区包括四川、云南、西藏等地,这些地方的自然环境多样,民族多元。

西部地区的文化以农耕文化和少数民族文化为主导,注重宗教信仰和民族传统。

西部地区的饮食以辣味为主,如四川的火锅、云南的过桥米线等。

西部地区还有独特的民族服饰和民间艺术,如西藏的藏戏、云南的彝族舞蹈等。

中国地域文化的多样性还可以从中部和边疆地区的文化差异来解析。

中部地区包括湖北、湖南、河南等地,这些地方地理位置重要,交通便利。

中部地区的文化以农耕文化和重视教育为主导,注重家族和社会的和谐。

中部地区的饮食以辣味为主,如湖北的热干面、湖南的辣椒等。

中部地区还有独特的民间节日和民俗活动,如河南的太极拳、湖北的楚剧等。

中国地域文化中国地域文化名词解释1、吴越文化:产生于吴越地区的一种地域文化,其形成、发展与吴越地区融入中国文化发展的主序列有着密切的关系,而在吴文化的早期发展过程中,因为特殊的地理环境,两种文化所走的是不同的发展道路,而到越灭吴之后,吴越文化才逐步融为一体,成就了吴越文化。

太湖地区属于越文化的范围,宁镇地区是吴文化的中心。

吴、越文化自产生就已经开始互相渗透,其具有深刻的文化内涵与精神特质,具体表现在:海纳百川、兼容并蓄;聪慧机敏、灵动睿智;经世致用、务实求真;敢为人先、超越自我。

2、三秦文化:产生于三秦大地的一种地域文化。

“三秦”之称始于秦汉之际,雍王、塞王、翟王三分原秦国疆土,号曰三秦,后衍变为陕西的代称。

三秦文化的地域范围,包括今陕西的中部和北部、甘肃的东部以及宁夏的南部。

关中地区作为三秦文化的主要载体,在中国历史上具有核心地位,其文化影响时代长久。

三秦文化,从时间上来看,应当包括历史时期不同发展阶段的各种文化;从地域上来看,应当是产生在三秦大地的地域文化;从内容上来分析,应当是三秦地区各种文化现象的综合体现。

三秦文化的特点:以人为主导的天人合一的思想;纳异进取的开放精神;求真尚礼的厚朴风气,酷爱传统文化的怀古趋向。

3、燕赵文化:产生于燕赵地区农耕文化,并在相当长历史时期发挥作用的一种地域文化,其形成的特点具有历史的长久性、影响深远并对周边地域产生了广泛影响。

其文化内涵包括以下几个方面:首先,是华北地区的农耕文化;其次,因特殊的地理环境,燕赵地区形成了便利的交通环境,其交通形势也非常优越;其三,华北平原特殊的地理环境也形成了燕赵文化中的战争文化。

燕赵文化地区特殊的地理环境造就了这里的民风民俗独具特色,也形成了燕赵文化的特点:慷慨悲歌与好气任侠;民俗古朴厚重,更近于古。

4、三晋文化:产生于三晋地区的地域文化,是三晋地区在历史上所存在的一切社会现象,是三晋地区社会化的过程和结果。

三晋文化的地域范围,东至太行山,西至黄河,南以黄河或者汾水为界,北边与草原文化接壤。

中国地域文化中国地域文化是中国文化的重要组成部分,它主要指各地方的文化特色,是地域文化的综合体。

中国的地域文化源远流长,历史悠久,形成了独特的地域文化。

中国的地域文化可以从历史、宗教、社会习俗、语言、文学、艺术等方面来进行研究。

历史上,中国的地域文化受到了汉族文化的影响,但也有许多其他民族文化的影响,形成了多元文化的综合体。

宗教上,中国的地域文化受到了佛教、道教、儒家等宗教的影响,形成了多元宗教文化的综合体。

社会习俗上,中国的地域文化有许多独特的习俗,如春节、中秋节、元宵节等,这些习俗形成了独特的社会文化。

语言上,中国的地域文化以汉语为主,但也有许多少数民族语言,这些语言形成了多元语言文化的综合体。

文学上,中国的地域文化有许多传统文学,如古典文学、民间文学、诗歌文学等,这些文学形成了独特的文学文化。

艺术上,中国的地域文化有许多传统艺术,如国画、书法、雕塑等,这些艺术形成了独特的艺术文化。

中国的地域文化多元而丰富,其中蕴含着深厚的历史文化底蕴,是中国文化的重要组成部分。

中国的地域文化不仅体现在各地方的文化特色上,而且在世界文化中也有着重要的地位。

中国的地域文化在历史上有着悠久的历史,它是中国文化的重要组成部分,也是世界文化的重要组成部分。

中国的地域文化不仅体现在各地方的文化特色上,而且在世界文化中也有着重要的地位。

中国的地域文化在古代就有着悠久的历史,它是中国文化的重要组成部分,也是世界文化的重要组成部分。

古代的中国地域文化有许多独特的文化,如古典文学、书法、国画、雕塑等,这些文化形成了独特的地域文化。

中国的地域文化有许多独特的文化,如民间文学、民间艺术、民间音乐、民间舞蹈等,这些文化形成了独特的地域文化。

民间文学有许多传统文学,如民间故事、神话、传说等,这些文学形成了独特的民间文学文化。

民间艺术有许多传统艺术,如剪纸、绣花、刺绣等,这些艺术形成了独特的民间艺术文化。

民间音乐有许多传统音乐,如民歌、戏曲、乐曲等,这些音乐形成了独特的民间音乐文化。

中国地域文化概观近日,北京日报记者李庆英邀请复旦大学图书馆馆长、教授葛剑雄,山东教育学院副院长、教授刘德增,河南省社会科学院研究员杨海中,就中国地域文化一题进行了访谈。

地域文化是中华文化的重要载体记者:自古以来,中国就是一个幅员辽阔、民族众多的国家,不同的地域塑造了不同的地域文化,究竟什么样的文化才可以称为“地域文化”呢?葛剑雄:地域文化是最能体现一个空间范围内特点的文化类型,这一文化类型和周围的其它区域有着明显的差异。

我们可以将中国文化划分为比较大的文化区,如“华夏(汉)文化区”、“西北文化区”、“岭南文化区”等。

也可细分为若干个亚文化区,即在一个比较大的区域下面再根据文化类型分为更小的区域,如“西北文化区”下可分为“秦文化区”、“陇文化区”等。

地域文化一般包括比较大的空间范围。

一种地域文化的形成需要较长的年代,也有很长的延续性,目前常说的地域文化往往能追溯到遥远的古代,如秦文化、晋文化、楚文化、吴越文化,都可以追溯到春秋战国时代,至今已有两三千年的历史。

地域文化的个性记者:应该从哪些方面去认识和界定某种具体的地域文化呢?葛剑雄:地域文化的表现,是指这一区域中特有的,最有特色的,而不是普遍现象,集中反映在以下方面。

其一,方言。

不同的方言会造成不同的文化心态,而同一方言又是同一区域人群交往的媒介,是地域文化中最富有特色的因素,成为区别不同文化区的重要标准。

其二,饮食。

主要是指民间的日常饮食。

其三,婚丧礼俗、民风民俗、节庆。

维持一种风俗或礼仪需要物质条件和经济实力,平时往往难以保持,但每逢婚丧喜事或节庆,就会不惜工本,即使下层贫民也会尽力而为,因而最能显示地方特色。

其四,民间信仰。

中国人的宗教观念相当淡薄,而民间信仰非常强烈。

民间崇拜的对象一般都与当地的利益有密切关系,因而长盛不衰。

其五,民居。

官房建筑、公共建筑、祭祀性建筑有一定的规格,可以不惜工本,但民居既要适合当地环境,又能为平民所接受,因而必定是有强烈的地方性。

中国11个地域文化传统中国是一个拥有悠久历史和丰富文化传统的国家,不同地域的文化传统各具特色,深受人们喜爱。

在中国,有11个地域的文化传统尤为引人注目,它们分别是华北、东北、华东、华南、西南、西北、华中、港澳台、少数民族地区、海外华人和海外华侨地区。

华北地域的文化传统以京派文化为代表,包括了北京、天津和河北、山西、内蒙古等地的传统文化。

这里的文化传统以汉族文化为主,包括了京剧、京菜、京韵等独特的文化表现形式。

东北地域的文化传统以满族文化为代表,包括了黑龙江、吉林、辽宁等地的传统文化。

这里的文化传统以满族传统服饰、满洲舞蹈、满洲歌谣等为特色。

华东地域的文化传统以江南文化为代表,包括了上海、江苏、浙江、安徽、福建等地的传统文化。

这里的文化传统以江南水乡文化、江南园林、江南美食等为特色。

华南地域的文化传统以岭南文化为代表,包括了广东、广西、海南等地的传统文化。

这里的文化传统以岭南建筑、岭南美食、岭南音乐等为特色。

西南地域的文化传统以川滇文化为代表,包括了四川、云南、贵州、西藏等地的传统文化。

这里的文化传统以川剧、川菜、藏族服饰等为特色。

西北地域的文化传统以陇右文化为代表,包括了陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的传统文化。

这里的文化传统以丝绸之路文化、陕北民歌、新疆舞蹈等为特色。

华中地域的文化传统以楚文化为代表,包括了湖北、湖南、河南等地的传统文化。

这里的文化传统以楚剧、楚菜、楚文化遗址等为特色。

港澳台地域的文化传统以粤文化、闽文化、台湾文化为代表,包括了香港、澳门、台湾等地的传统文化。

这里的文化传统以粤剧、闽南文化、台湾民俗等为特色。

少数民族地区的文化传统以少数民族文化为代表,包括了各地的少数民族地区。

这里的文化传统以藏族舞蹈、蒙古族服饰、彝族传统节日等为特色。

海外华人地区的文化传统以华侨文化为代表,包括了海外的华人社区。

这里的文化传统以华侨华人的传统习俗、节日庆典等为特色。

海外华侨地区的文化传统以华侨文化为代表,包括了海外的华侨社区。

![浅谈中国地域文化的差异[1]](https://uimg.taocdn.com/d96ee4956c175f0e7dd13762.webp)

浅谈中国地域文化的差异一、地域文化是历史积淀实际上就是“地域文化”。

当然,在中国的“地域文化”中间,吴文化、苏州文化占有特别重要的地位。

什么是“地域文化”呢?既然我们的国家有文化,为什么还强调“地域文化”呢?我认为,最能够体现一定的地理区域、一定空间范围的文化类型就是“地域文化”。

因为它跟其它地域、其它空间范围有明显的差异。

两千多年前,司马迁的《史记》里有这么一句话,叫做“百里不同风,千里不同俗”,我们平时讲的“风俗”,两千多年前就有这个概念。

我理解的所谓“风”,就是今天的流行,“俗”则已经成为一种习惯,一种生活的方式。

并不是所有的风都变成俗的。

那么,各位一定很关心,“地域文化”到底是怎样形成的?比如说苏州,作为吴文化典型的地方,它是怎么形成的?跟其他的文化是什么关系?一个文化区的形成,需要比较长的年代,而一旦形成,它又会有很长的延续性。

吴文化区为什么叫“吴”呢?大家知道,最早的时候,泰伯到吴国,以后到了秦、汉以后,还有以“吴”为命名的,像吴郡,以后的吴国,不断地演变,延续。

同样,吴越文化,最早可以追溯到包括宁波,绍兴,最早的越人,还有越人建立的越国,以后的越州,形成绍兴府,也有一个长期延续的过程。

所以,尽管中国的历史相当复杂,有些地方比如“吴”这个地方已经有非常大变化,甚至当地的人口已经有了很大的变化,但是一个“地域文化”,它肯定可以追溯它的历史传统。

凡是所有我们今天称之为“地域文化”的地方,一般都是在漫长的历史积淀中,经过长期的积累形成的。

二、不同地域文化的四个特点那么,“地域文化”最突出的表现在什么地方?我认为其中最有特点的是方言。

就像现代汉语有各种不同的方言,他们分布的区域很广。

现代汉语各方言之间的差异表现在语音、词汇、语法各个方面,语音方面尤为突出。

但由于这些方言和共同语之间在语音上都有一定的对应规律,词汇、语法方面也有许多相同之处,因此它们不是独立的语言。

根据方言的特点,联系方言形成和发展的历史,以及目前方言调查的结果,可以对现代汉语的方言进行划分。

江浙文化:文化渊源:江浙地区属于江南吴越文化圈。

吴越地区气候温和,土地肥沃,沟渠纵横,自然条件为吴越文化的形成准备了充足的条件。

早在春秋战国时期,吴、越两国在不断的战乱中变得更加融合,初步形成了吴越文化,这是一种独具特色的东南沿海区域文化。

魏晋南北朝时期,中国历史上第一次民族大迁徙,处于相对安定的吴越之地,吸引了大批人才,江浙一带的大学问家、大藏书家、大文豪、大科学家、大商人等。

吴语是江浙地区通用语言。

江浙地区江浙民风细腻,手工业发达,拥有大量物质与非物质文化遗产。

江苏文化和浙江文化都是从吴越文化衍生而来,现实文化性格也比较相近,所以人们把江苏和浙江合而为“江浙”。

文化传统:重文传统铸就了江浙人的文化性格,提高了江浙人的文化素质,为江浙地区的经济和社会发展准备了充足的动力。

现在人们都注意到,长江三角洲比珠江三角洲的发展更具后劲,其中一个重要原因,就是得益于江浙人的重文传统。

经过历史积淀,江浙人养成了重商轻农的传统。

他们乐于经商,善于经商,而且目光远大,常常从一些人们容易忽略的细微之处去赚别人包中的钱。

他们办实业,重视教育,形成了一种良性循环,使江浙地区成为近代、现代、当代中国最富裕的区域。

文化符号:江苏文化符号:民国建筑、总统府、《二泉映月》、东海水晶、中太湖风光、山陵、蓝印花布、苏州评弹、扬州漆艺、苏州古城、夫子庙、南京长江大桥、《茉莉花》、明故宫、华西村、大报恩寺、桃花坞年画、扬州评话、南京金箔、吴歌、江南丝竹。

浙江文化符号:绍兴莲花落、杭州小热昏、杭州评话、杭州摊簧、湖州三跳、湖州琴书、平湖钹子书、嘉善宣卷、金华道情、兰溪摊簧、青田鼓词、宁波走书、四明南词、唱新闻、龙游道情、绍兴平湖调、绍兴宣卷、绍兴摊簧、临海词调、温州鼓词、温州莲花、翁洲走书。

因为江浙自古人才辈出,据统计,江苏是中国历代出状元频率最高的地方。

江浙战乱较少,北方统一,南方大都不战而降,文化遗产得以保存,鱼米之乡适合人居住,世代繁衍,使江浙人出现很多的世家和书香门第。

中国的地域文化中国是一个地域文化极为丰富多样的国家,拥有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。

这个国家的地域文化分布着各种各样的民族特色、历史传统和地理风貌,形成了独特而多元的特色文化。

“中国的地域文化”可以从地域的差异以及文化的表现等角度来进行探讨。

中国作为一个幅员辽阔的国家,面积广袤,东西南北方的地域差异显著。

不同的地域条件造就了各地独特的地域文化。

例如,南方的江南水乡,以水乡的水文化为主要特色。

在江南地区,水乡河道纵横交错,桥梁、排潮门、戏楼等建筑形式独具特色。

而西南的川渝地区,以其特有的川菜和火锅文化而闻名。

川渝地区盛产辣椒和花椒,辣味成为了川菜的代表,火锅更是成为了现代食文化的重要一部分。

这些都是地域特色所带来的文化魅力。

此外,地域差异还可以从历史传统和民族特色来看。

中国的历史悠久众多,每个地方都有自己的历史传统。

例如,北京作为中国的首都,有着丰富的历史遗产和独特的皇城文化。

北京的故宫、天坛等建筑,代表了中国古代皇宫建筑的精髓。

西安则是中国古代的首都,有着世界闻名的兵马俑和古城墙。

不同的历史传统带来了不同的地域文化。

中国还是一个多民族统一的国家,各个民族都有各自特色鲜明的文化。

例如,少数民族地区的壮族、藏族、维吾尔族等,都有自己的特色文化。

壮族有着独特的歌舞文化,以壮族歌舞《刘三姐》而闻名于世。

藏族拥有独特的藏传佛教文化和建筑风格,如布达拉宫是世界上最高的宫殿,而甘孜州的色达寺是中国最大的藏传佛教寺庙之一。

维吾尔族则有着独特的音乐、舞蹈和民俗文化,如维吾尔族的古尔邦节和农历新年是他们最重要的节日。

地域文化不仅表现在建筑、历史和民族传统上,对于各地居民的生活方式、饮食习惯、方言语言等方面也有所不同。

例如,广东人崇尚海鲜食品,广东菜以其清淡、细腻、鲜美的特点而闻名;四川人喜好辣味,爱吃辣椒和花椒,同时喜欢单独用餐,形成了自己独特的饮食习惯。

每个地方的方言也有所不同,东北人说的是东北话,而上海人说的是上海话。

专题27 中国地域文化一、教学目标知识与技能1.识记中国十大文化区的名称,并在图上识别其位置。

2.说出中国十大地域文化区的主要特点。

3.能从自然地理角度解释各文化区的民居、服饰、饮食、文化艺术等现象。

过程与方法1.阅读《中国地域文化区》图,写出各中国地域文化区的名称。

2.阅读教材及相关地图、归纳域文化区的主要特点。

情感态度价值观1.地理学习中逐步形成逻辑思维的能力。

2.逐步养成积极思考、合作学习、表达交流的习惯。

3.感悟到自然环境各要素之间的相互联系,文化对环境的依赖性。

4.体会传承民族文化的责任与重要性,从合作与竞争中弘扬中华民族文化。

二、重难点教学重点:在环境影响制约下的我国地域文化区的文化特点教学难点:地域文化差异形成的主要原因三、学情分析已具备一定的空间想像能力◆已具备一定的知识迁移能力◆已具有一定的观察生活、联系实际的习惯◆已具有同伴合作学习的习惯四、教材分析1.教学内容中国十大地域文化区的名称,各地域文化区的分布,各地域文化区的文化特点及其与环境的关系。

海派文化的内涵和形成原因。

2.地位与作用本课题属于高中地理“地域文化”内容的组成部分。

这部分内容被安排于第二学期靠后部分,目的是使学生在了解地球自然环境后,进一步认识人文环境特点以及自然环境对地域文化的影响。

五、教学方法讨论法、讲授法六、教学工具多媒体、地图册七、教学过程(一)、引入主题:图片欣赏:中国戏曲和民族服饰教师:我国地域辽阔,历史悠久,民族众多,在生产、饮食、民居、习俗、方言、戏曲等文化方面都体现出各自鲜明的地方特色。

形成了独特的地域文化景观。

(二)新课教学1.教师展示地图———中国地域文化区。

2.教师提出问题:在我国东部地区自北向南分布哪些地域文化区?如果沿着陇海——兰新铁路线从东部沿海到新疆乌鲁木齐,依次经过哪些地域文化区?3.教师继续提出问题:我们上海属于哪个地域文化区?我们怎样向别人介绍“江南水乡文化区”的文化特点?第一个问题对于学生来说应该没有难度,但可以起到突出主题的作用,引导学生由近及远分析各地域文化区的特点。

中国地域文化名词解释1、吴越文化:产生于吴越地区的一种地域文化,其形成、发展与吴越地区融入中国文化发展的主序列有着密切的关系,而在吴文化的早期发展过程中,因为特殊的地理环境,两种文化所走的是不同的发展道路,而到越灭吴之后,吴越文化才逐步融为一体,成就了吴越文化。

太湖地区属于越文化的范围,宁镇地区是吴文化的中心。

吴、越文化自产生就已经开始互相渗透,其具有深刻的文化内涵与精神特质,具体表现在:海纳百川、兼容并蓄;聪慧机敏、灵动睿智;经世致用、务实求真;敢为人先、超越自我。

2、三秦文化:产生于三秦大地的一种地域文化。

“三秦”之称始于秦汉之际,雍王、塞王、翟王三分原秦国疆土,号曰三秦,后衍变为陕西的代称。

三秦文化的地域范围,包括今陕西的中部和北部、甘肃的东部以及宁夏的南部。

关中地区作为三秦文化的主要载体,在中国历史上具有核心地位,其文化影响时代长久。

三秦文化,从时间上来看,应当包括历史时期不同发展阶段的各种文化;从地域上来看,应当是产生在三秦大地的地域文化;从内容上来分析,应当是三秦地区各种文化现象的综合体现。

三秦文化的特点:以人为主导的天人合一的思想;纳异进取的开放精神;求真尚礼的厚朴风气,酷爱传统文化的怀古趋向。

3、燕赵文化:产生于燕赵地区农耕文化,并在相当长历史时期发挥作用的一种地域文化,其形成的特点具有历史的长久性、影响深远并对周边地域产生了广泛影响。

其文化内涵包括以下几个方面:首先,是华北地区的农耕文化;其次,因特殊的地理环境,燕赵地区形成了便利的交通环境,其交通形势也非常优越;其三,华北平原特殊的地理环境也形成了燕赵文化中的战争文化。

燕赵文化地区特殊的地理环境造就了这里的民风民俗独具特色,也形成了燕赵文化的特点:慷慨悲歌与好气任侠;民俗古朴厚重,更近于古。

4、三晋文化:产生于三晋地区的地域文化,是三晋地区在历史上所存在的一切社会现象,是三晋地区社会化的过程和结果。

三晋文化的地域范围,东至太行山,西至黄河,南以黄河或者汾水为界,北边与草原文化接壤。

百家讲坛:地域文化的形成葛剑雄教授中国幅员辽阔,民族众多,所以人们常说“百里不同风,千里不同俗”。

比如南方人习惯吃细粮,北方人喜欢吃粗粮,傣族人习惯住吊脚楼,福建沿海信奉妈祖等等。

正所谓“一方水土养一方人”,不同的地域造成了不同的地域文化,那么什么样的文化才是真正的地域文化呢?了解地域文化对我们现代人有什么启示呢?葛剑雄教授认为地域文化,就是最能够体现一个区域或者说叫一个空间范围它的特点的文化类型。

它的特点,要求它跟周围、跟其它地方有不同的。

你不能说咱们现在穿西服,那人家也穿西服,这就都一样了,比如北京以前住四合院,那么其它地方,你到了上海没有四合院,他住石库门,这就是不同。

所以它应该是能够体现一个地方它的特点。

其实这种现象,我们老祖宗早就注意到了。

在司马迁他写的《史记》里面有这么一句话,他说一般谚语说,叫百里不同风,千里不同俗。

这句话什么意思呢?在一百里的范围之内,可能风是一样的,出了一百里,这个风就不同了,如果你出了一千里,俗也不同了。

什么叫风呢?用现在话讲风就是流行,你有什么流行的东西,它不会传得非常远的,也不会过一百里地,在过去这个流行就流行不出去了。

但是俗就不同,俗是什么呢?我们现在讲风俗风俗,其实这个风和俗是两个含义,那个俗的我的理解就是习惯。

就是风流行,它流行一段时间以后,有的就慢慢慢慢形成习惯了,那就保存下来了,有的流行流行一阵子就变了,新的流行又来了,新的风又来了。

所以一个地方流行什么并不一定就能形成它的地方的文化或者地域文化。

等它慢慢慢慢成为俗了,成为人,一批人的习惯,它就逐渐逐渐保存下来了。

地域文化构成的范围很广,但是往往有几种因素是最重要的。

比如方言、饮食、民间信仰、民居等。

全文:(沿着历史的轨迹,追根溯源,揭示不同的地域文化差异。

上海复旦大学葛剑雄教授将带我们领略地域文化的魅力,感受沉淀五千年的文明记忆。

中国幅员辽阔,民族众多,所以人们常说,百里不同风,千里不同俗。

比如南方人习惯吃细粮,北方人喜欢吃粗粮,傣族人习惯住吊脚楼,福建沿海信奉妈祖等等。

正所谓一方水土养一方人,不同的地域造成了不同的地域文化。

那么什么样的文化才是真正的地域文化呢?了解地域文化,对我们现代人有什么启示呢?上海复旦大学葛剑雄教授将带您走遍中国疆域,为您讲述中国的地域文化。

)各位观众各位朋友,今天我要将的是关于地域文化。

其实说穿了很简单,一个地方有它的地方特色的文化类型,这就是地域文化。

比方说咱们北京,可能就说北京文化,你到天津,人家就说是天津文化。

所以所谓地域文化,就是最能够体现一个区域,或者说叫一个空间范围,它的特点的文化类型。

所谓它的特点,就要求它跟周围,跟其他地方有不同的。

你不能说咱们现在穿西服,那人家也穿西服,这就都一样了。

比如北京以前住四合院,那么其它地方,你到了上海没有四合院,他住石库门,这就是不同。

所以它应该是能够体现一个地方它的特点。

其实这种现象我们老祖宗早就注意到了。

在司马迁他写的《史记》里面有这么一句话,他说一般谚语说,百里不同风,千里不同俗。

他那个时候离开我们两千多年,他讲的谚语就是他那个时候已经是老话了。

这句话什么意思呢?在一百里的范围之内,可能风是一样的,出了一百里,这个风就不同了。

如果你出了一千里,俗也不同了。

什么叫风呢?用现在话讲风就是流行,你有什么流行的东西,它不会传得非常远的,也不会过一百里地。

在过去这个流行就流行不出去了。

但是俗就不同,俗是什么呢?我们现在讲风俗风俗,其实这个风和俗是两个含义。

那个俗,我的理解就是习惯,就是风流行,它流行一段时间以后,有的就慢慢慢慢形成习惯了,那就保存下来了。

有的流行流行一阵子就变了,新的流行又来了,新的风又来了。

所以这两个词,你们看很形象,一个风一阵风一样这么吹,吹过去又一种风又来了,所以流行是经常变换的,所以一个地方流行什么,并不一定就能形成它的地方的文化或者地域文化。

等它慢慢慢慢成为俗了,你看俗是人字旁的,成为人,一批人的习惯,它就逐渐逐渐保存下来了。

我们今天讲有的文化,有的追踪下来,有的可能存在几百年甚至几千年。

比如燕赵文化,为什么叫燕赵文化呢?(燕赵文化就是在两千多年前的战国后期形成的。

这种地域文化是依托于战国七雄中最靠北的两个诸侯国而产生的。

其地域范围包括:北起今内蒙古南部,辽宁南部,东至渤海,西起山西东部和北部,南至黄河的广大地区。

历来人们多用“慷慨悲歌”来概括燕赵文化的特点。

此说的形成,与燕末发生的荆轲刺秦王有直接的关系。

易水送别那悲壮的一幕和秦王殿上那惊心动魄的刀光剑影,足以憾人心魄。

所以至今人们对之难以忘怀。

)所以它一般都要有很长的时间积淀下来,不是那么一下子来个什么风,就成为一种新的文化了。

所以我们现在研究地域文化,首先一般要了解它的历史。

我们讲中国有五千年的文明史,那么最近的研究证明,可能五千年还不止。

特别有些发达的地方还更长。

那么这个文明史它表现在什么地方呢?当然整个中国有中国的特点,但是更多的是表现在它不同的区域不同的地区。

所以我们整个中国文化、中国文明,它不是完全一样,是由不同的地域文化、地域文明构成的。

所以每一种地域文明、地域文化都是中华民族、中华文明的一部分,都有它特有的意义。

那么到底什么是地域文化呢?(不同的地域产生了不同的文化,其中方言是最具有地方特色的。

正如唐代的贺知章诗中所说,少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

可见方言将会伴随着人的一生。

可是有的人,比如清朝的大太监李莲英和同治、光绪皇帝的两朝帝师翁同和,却都不会说自己的乡音了。

这背后究竟是什么原因呢?)我想第一个地域文化最大的一个特点就是方言。

中国到底有多少方言,我看很难(统计)。

我请教过方言学家,他说没有办法弄清楚,什么道理呢?看你怎么分,你分大的有那么几种,那么你再分细的,每一种方言又有很多种小的,他说到底有多少,我们不要去讲数量,就是非常多。

那么特别是中国的南方,我们也会感觉在北方,你出去尽管他讲土话,大致还差不多,大家都能听懂,至少可以交流。

但是你到南方去,我自己南方人,我是浙江人,但是浙江话,浙江南部、中部很多话我都听不懂。

不要说一个省听不懂,就有的时候一个县里面,城里人听不懂乡下人的话,平原的人听不懂山区的话,有的隔一个村讲话就不同了。

那么这个方言,那可是地域文化一个很重要的一个内容。

什么道理呢?因为我们平时讲话,我们大家有个感觉,特别是碰到同乡,自己同一方言的人,我一说这种话,那么很自然地就增加人跟人之间一种共同的感情,好象用这种话交流特别亲切,而且的确很多意思好象不用自己的方言就表达不清楚的。

那么,什么道理呢?因为中国就是,我们文字虽然是统一的,大家写的一样,但方言一直是不统一的,因为一直不统一的话,那么各种方言就成为人际交流的一个很重要的媒介。

那么这个媒介的范围又是固定的。

所以(方言)应该讲是中国地域文化最有特色的一个因素。

这样的话,就往往我们长期以来很多就根据方言来处理人际关系,历史上也是这样。

我远的没有办法说,至少在春秋战国的时候,当时已经存在着不同的方言,并且这个不同的方言还在历史书上都有记录。

那么因为这个方言的关系,所以我们历史上面很多政治势力、政治集团,也就根据方言作为媒介。

我们中国人讲的同乡,有大同乡有小同乡,大的同乡往往是祖籍在一个地方或者是一个大的省的,就叫做同乡。

但是小同乡绝对有共同的特点,就一定是讲同样方言的,感情就特别亲切。

那么到了进行什么政治活动,往往这些讲同一方言的人,他们就组成一个集团,这倒不是一定说统治者多自私,这比较方便。

他们利益比较容易一致。

当然他也不一定全是自己这个方言的人,但是这个方言的确起到比较重要的(作用)。

比如汉高祖刘邦,刘邦的老家应该是在今天江苏的沛县。

他自己其实真正的祖先是在沛县丰邑这个地方,所以只要是讲这带话的,所谓他的丰沛故人,就是丰沛一带的老乡,就往往得到重用。

那么他起家的时候一帮人都是这个地方的人,所以在汉朝初年,朝廷里丰沛的故人,就是丰沛这一带老家的人就成为很得势的这样一个集团。

那么这种情况呢,以后每个朝代都差不多,基本都找得到。

我们知道宋太祖赵匡胤,据说他有一个规定,说这个丞相不能用南人,南方人不行,都一定要北人。

所以宋朝经常有政治上,有南人和北人之间的冲突。

当然这里一方面是政治利益冲突,但是有一个理由,他们讲什么理由呢?南方人讲话他们听不懂,有福建人要做大官,北方人就反对,说他讲话像鸟叫一样,不行啊。

就是这个方言,当然我们透过方言,背后是有政治斗争的,这我们不否认。

但是方言的确起到一个文化中间冲突的作用。

我祖籍是浙江绍兴,有一次我翻绍兴的名人录,一看看见慈禧太后下边大太监李莲英说他绍兴人。

我开始不相信,后来一查,果然他祖籍是绍兴人,但他自己绝对不会说绍兴话。

要他说绍兴的话,,老佛爷怎么让他在身边,怎么听得懂。

所以从明朝开始,凡是要进宫做太监的人,基本上都是北京附近的直隶,就是河北这一带的人,而且都集中几个地方,为什么?这个地方的讲话宫里的人都听得懂。

如果不是怎么办呢?那小孩子小的太监就要放在老太监的家里养着调教他,让他讲话讲得标准,就是当时的普通话,讲得标准才能够到宫里侍侯。

所以我想李莲英不管他祖籍哪里人,他自己肯定讲着一口流利的京片子。

要不然老佛爷怎么会把他放在身边。

又比如我们知道清朝有个大官,就是戊戌变法的时候,大家可能知道这个名字,就是所谓两朝帝师同治皇帝、光绪皇帝的老师翁同和。

翁同和哪里人呢?常熟人。

江苏常熟,这个地方虽然离开我们上海一百公里,但是我到那里要真正他跟我讲常熟土话的话,我至少有一半是听不懂的。

翁同和是常熟人,他怎么能够做皇帝的老师呢?原来我们再仔细一看,翁同和他并不是生在常熟,因为他家做大官,长期住在北京,实际上他北京长大的。

所以有这个条件,他才能够去做皇帝的老师。

你看翁同和从祖籍来讲,他应该是江苏人,但实际上从地域文化圈来讲,他已经从属于北京这一带的地域文化了。

所以他没有什么语言的障碍。

(我们的先祖曾说过,民以食为天。

所以要想了解一个地区的文化,除了方言之外,了解饮食文化,也是很重要的一个方面。

中国人可以说是世界上最讲究吃的国家之一,比如见面打招呼都问,您吃了吗?历史上流传下来的八大菜系更可以说是丰富多彩。

另外,宫廷玉膳、风味小吃,也是各有千秋。

这些丰富的饮食文化是如何产生的呢?什么样的饮食才最能代表地域文化呢?)第二种因素是什么呢?是饮食。

而且特别是民间的饮食,这有什么道理呢?你说饮食山珍海味的话,它可以运输的。

那么老百姓不能这样,比如我们现在到哪儿都是生猛海鲜,什么广东菜、潮州菜,你说这个是不是就是这个地方的地域文化?像北京我们以前潮州菜,现在又是上海菜、杭州菜,这个菜不是老百姓日常生活,它不能代表地域文化,能够代表地域文化就是北京的老百姓日常他吃的什么,有什么特色,这个才是能够代表地域文化。