磨损与磨损理论

- 格式:ppt

- 大小:6.08 MB

- 文档页数:149

耐磨材料的磨损机理研究耐磨材料是一类能在磨损条件下保持较高耐磨性能的材料,它们广泛应用于工业生产中的磨损环境中。

然而,耐磨材料仍然存在一定程度的磨损。

因此,研究耐磨材料的磨损机理对于改进其性能和延长使用寿命具有重要意义。

一、磨损机理的基本概念磨损是指材料表面在摩擦或其他机械作用下逐渐失去物质的过程。

磨损机理是指导致磨损过程发生的各种因素和机制。

磨损主要分为三种类型:磨削磨损、疲劳磨损和腐蚀磨损。

磨削磨损是由于颗粒在材料表面与其它材料之间的相对运动中引起的磨损。

疲劳磨损是由于材料的重复应力加载引起的破裂和磨损。

腐蚀磨损是由于材料与介质之间的化学或电化学反应引起的磨损。

二、磨损机理的研究方法磨损机理的研究通常采用实验方法和理论模型相结合的方式进行。

实验方法主要包括摩擦磨损试验和磨损机理分析。

摩擦磨损试验可以模拟实际工作条件下材料的磨损过程,通过测量磨损量和观察磨损形貌等参数来评估材料的耐磨性能。

磨损机理分析则通过对磨损表面的观察、扫描电镜分析等手段来揭示磨损的机理和过程。

理论模型则是通过建立材料磨损的数学模型,从而定量地描述磨损过程和磨损机理。

三、磨损机理的影响因素耐磨材料的磨损机理受到多种因素的影响。

首先是材料的力学性能,包括硬度、强度和韧性等。

硬度是表征材料耐磨性能的重要指标,硬度较高的材料通常具有较好的耐磨性能。

其次是摩擦条件,包括摩擦力、摩擦速度和工作温度等。

摩擦力和摩擦速度的增加都会导致材料的磨损加剧。

此外,介质以及杂质的存在也会对耐磨材料的磨损机理产生一定的影响。

四、耐磨材料的改进策略为了改进耐磨材料的耐磨性能,可以采取多种策略。

一方面,可以通过优化材料的组织结构和成分,例如通过合金化、热处理或表面改性等方式来增加材料的硬度、强度和韧性等力学性能。

另一方面,可以通过涂层或复合材料等方式增加材料的摩擦和磨损性能,例如通过在材料表面涂覆一层硬度较高的薄膜来提高耐磨材料的耐磨性能。

此外,加工工艺的改进也有助于提高耐磨材料的性能,例如通过冷加工、表面处理等方式来优化材料的结构和性能。

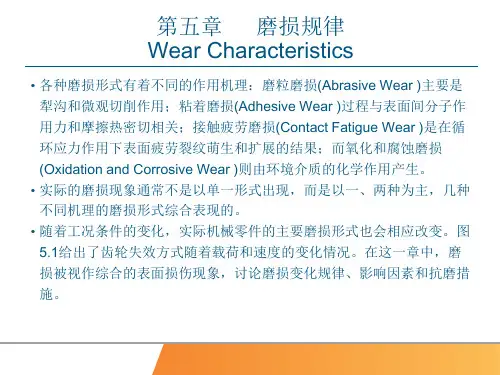

摩擦磨损理论在工程材料中的应用研究摩擦磨损是工程材料面对使其降低性能或失效的主要问题之一。

为了解决这一问题,科学家们不断开展研究工作,提出了许多摩擦磨损理论,以指导工程材料的设计与制造。

一、摩擦磨损理论概述摩擦磨损理论主要从摩擦学和力学的角度分析摩擦过程,并探究材料表面在相对运动条件下的物理和化学反应,从而进一步认识磨损机理和磨损机构,提出新型摩擦材料和减少磨损的措施。

其中,摩擦学通过分析摩擦过程及其参与的热、机、化等效应,揭示了材料之间的摩擦力、接触压力、表面微观形貌、材料硬度、膜的物理化学性质和摩擦温度等因素对磨损的影响机理。

而力学则通过研究力的作用规律和受力体系的本质,解析了材料在接触条件下的应力、应变、变形和损伤等情况,为摩擦磨损的分析与材料的设计提供了理论基础。

二、摩擦磨损理论在工程材料中的应用1.材料表面设计在工程设计中,摩擦磨损往往是影响材料使用寿命和性能的重要因素,因此,科学家们通过摩擦磨损理论,在材料表面处理和设计上做出了大量的研究工作。

例如,针对摩擦磨损常见的疲劳裂纹和剥离现象,科学家们提出采用表面物理化学处理、表面垫层和涂层等措施增强材料表面的耐磨性,降低磨损程度。

2.磨损机理分析通过对摩擦磨损机理的认识,科学家们可以针对不同的磨损机理,提出相应的改进措施。

例如,对于重载条件下的滚精轴承磨损问题,研究者通过分析其磨损机理,提出采用铅膜和纳米复合液体作为润滑剂,有效降低滚珠与内圈间的接触应力,从而减少磨损程度。

3.材料摩擦性能评价通过摩擦磨损理论,科学家们不仅可以对材料的疲劳损伤、开裂和起疙瘩等问题进行分析,同时也可以对其摩擦性能进行评价。

例如,通过研究金属表面的摩擦特性,可以准确评估材料的耐磨性、耐蚀性和疲劳寿命等性能,为工程材料的应用提供了重要的理论支持。

总之,摩擦磨损理论的不断深入研究和应用,为工程材料的设计、材料的使用寿命和性能等方面提供了更加严谨的理论支持,有助于不断提升材料的耐磨性和耐用性,实现工程材料的长期稳定和高效运行,具有重要的现实意义。

archard磨损理论

泰勒-拉普拉斯-博格(Taylor-Laplace-Boger) 和索洛曼-彻理学(Soromann-Chery)

是磨损科学尖端的两个重要理论。

马克·沃尔沃将拉普拉斯-博格理论应用到磨耗研究中来,就把机械磨损科学提升到了一个全新的层次,这也被称作博格沃尔沃(Boger-Walker) 理论,博格沃尔沃理论又叫泰勒-拉普拉斯-博格(Taylor-Laplace-Boger) 磨损理论。

泰勒-拉普拉斯-博格磨损理论假定,材料的机械行为是按照一组之前确定的法则,而

这一组法则称为契约条款。

其基本的假设是:在磨损过程中,工件表面常常因破坏而变形,经历拉伸、疲劳、裂纹等变形应力后,很可能破裂,从而形成接触磨损。

泰勒-拉普拉斯-博格磨损理论是一种模型类型的磨损理论,它具有以下两个特点:

(1)在表面磨损现象中,模型分析和拟合法有助于更进一步研究不同表面材料和磨

料的机械磨损变化规律,改善磨损断裂现象的科学性和效率性。

(2)表面磨损是一个复杂的过程。

对于复杂的表面磨损现象,此理论不仅基于理论

分析,还建立了一个预测模型,可以从定量的角度来研究磨损的发展趋势。

泰勒-拉普拉斯-博格磨损理论以最安全的方式进行机械研究,可以帮助技术人员学会

分析和预测机械磨损情况,研究该理论对于优化机械振动和磨损负荷有很重要的指导意义。

摩擦磨损基本原理摩擦磨损是指两个接触的物体之间由于相对运动而产生的表面损伤现象。

摩擦磨损是一种普遍存在的现象,对于润滑技术、材料科学、机械工程等领域具有重要意义。

摩擦磨损的基本原理涉及到力学、热学、接触力学、表面科学等多个学科的知识。

摩擦磨损的基本过程可以概括为接触、破坏和脱落三个阶段。

在接触过程中,两个物体表面因为施加的外力而发生相互接触。

接触区域的应力和应变随着施加的力的增大而增加,而且还受到表面形貌、材料硬度等参数的影响。

随着外力增大,接触区域的变形加大,产生摩擦力,使得物体相对运动。

摩擦力对磨损的贡献主要通过两个方面:一是由于摩擦力的作用,使得接触区域的局部温度升高,导致材料处于高温和高应力状态,从而容易发生热疲劳、塑性变形和相变等现象。

这些过程都会导致表面产生裂纹、变形和疲劳剥落等磨损现象。

二是由于摩擦力的作用,使得接触区域的材料发生塑性流动和磨粒切削现象。

这些过程会导致材料的变形和脱落,从而造成表面的磨损。

在摩擦磨损的研究中,磨损机理的理论模型被广泛运用。

其中,最基本的模型是Archard模型,该模型认为磨损量与应力、相对滑动距离和材料的硬度等参数有关。

这个模型的关键假设是磨损过程中的材料脱落量与实际接触面积成正比。

基于此模型,许多研究进一步提出了考虑表面形貌、摩擦力、温度效应和润滑剂的改进模型。

另外,摩擦磨损也与材料的物理化学性质密切相关。

例如,摩擦磨损中的表面氧化和化学反应会使材料表面的性质发生变化,从而影响磨损机理。

一些研究表明,表面的硬度和化学反应等特性会影响摩擦磨损的发展。

此外,润滑剂也是影响摩擦磨损过程的重要因素。

润滑剂通过减少表面间的摩擦力和热量生成,降低了材料表面的磨损。

摩擦磨损的研究和控制对于提高机械零部件的寿命和可靠性具有重要意义。

通过优化材料硬度、润滑剂的选择和设计更好的表面形貌等手段,可以减少摩擦磨损的发生。

此外,对于特定工况下的摩擦磨损问题,还可以采用更先进的摩擦材料、表面处理技术和涂层技术等措施来提高材料的耐磨性能。

摩擦学原理第章磨损理论本文将讨论摩擦学原理中的磨损理论。

磨损是指两个物体表面接触,因相对运动或静止而引起的表面质量减少或形状变化。

因此,磨损是一种不可避免的表面现象。

在制造过程中对磨损进行研究是极其重要的,因为磨损会导致成本增加,使得设备和部件的寿命减少。

因此,磨损理论对于工程师来说是非常重要的。

磨损机理磨损的机理可以分为三种类型:粘着磨损粘着磨损是指表面接触时,两个物体的接触点出现局部的塑性形变,导致两个物体表面产生能够在断裂时撕裂的结合力。

这种磨损主要出现在金属材料中。

它的形成是由于两个表面间的粘着摩擦力超过了物体表面的材料强度而引起的。

磨粒磨损磨粒磨损是指在表面接触过程中,其中一个物体表面的硬颗粒形成的极高应力,在另一物体表面的损耗机制下形成切削或剥落的表面损伤。

这种磨损主要出现在有磨料的环境中。

疲劳磨损疲劳磨损是指在表面接触中受到重复载荷作用的物体表面,由于载荷的作用,表面形成微小的裂纹,这些裂纹随着时间的推移逐渐扩大,最终导致断裂。

这种磨损主要出现在金属材料中。

磨损测试了解磨损机理对于测试磨损有很大的帮助。

使用标准试验程序,可以评估不同材料之间的磨损率和耐磨性能。

在磨损测试过程中,机器将不同材料的样本表面接触,并测量它们之间的摩擦力和磨损量。

这些测试可以通过摩擦器、磨损测试机等设备来完成。

磨损控制由于磨损对机械设备和部件的寿命和成本都有很大的影响,控制磨损已成为一个非常重要的问题。

磨损控制采取各种方法,包括材料的使用、表面涂层、润滑剂、设计和运行条件的优化等。

下面我们将简单介绍这些方法的一些方面。

材料的选择材料的选择对于磨损控制至关重要。

选择适合特定应用的材料,可以延长生命周期,增加效率,降低维护成本。

通常使用高硬度、高耐磨损的金属、陶瓷和聚合物等材料来提高材料的耐磨性能。

表面涂层涂层是一种能够提高材料表面耐磨性能和摩擦系数的方法。

涂层可以使材料表面粗糙度减小,并降低摩擦力。

常用的涂层材料有核化镀层、磷化处理和高分子膜等。

第三章磨损及磨损机理概述物体摩擦外表上的物质,由于外表相对运动而不断损失的现象称磨损。

在一般正常工作状态下,磨损可分三个阶段:a.跑合〔磨合〕阶段:轻微的磨损,跑合是为正常运行创造条件。

b.稳定磨损阶段:磨损更轻微,磨损率低而稳定。

c.剧烈磨损阶段:磨损速度急剧增长,零件精度丧失,发生噪音和振动,摩擦温度迅速升高,说明零件即将失效。

〔如图3.1〕机件磨损是无法防止的。

但,如何缩短跑合期、延长稳定磨损阶段和推迟剧烈磨损的到来,是研究者致力的方向。

影响磨损的因素很多,例如相互作用外表的相对运动方式(滑动,滚动,往复运动,冲击),载荷与速度的大小,外表材料的种类,组织,机械性能和物理-化学性能等,各种外表处理工艺,外表几何性质(粗糙度,加工纹理和加工方法),环境条件(温度、湿度、真空度、辐射强度、和介质性质等)和工况条件(连续或间歇工作)等。

这些因素的相互影响对于磨损将产生或正或负的效果,从而使磨损过程更为复杂化。

磨损过程涉及到许多不同的学科领域,由于具有跨学科的性质,至今还很难将它的规律解释清楚。

已经有很多学者对磨损进行了大量的研究。

如20世纪20年代,汤林森提出了分子磨损的概念,他认为两个粗糙外表在接触摩擦过程中相互接近,而一个外表上的原子被另一个外表俘获的现象就是磨损。

霍尔姆在上述基础上作了进一步的发展,他指出摩擦材料的压缩屈服极限σb(即硬度)对耐磨性的影响很大。

50年代初,奥贝尔(Oberle)从表层材料的机械破坏着眼,联系“切削”过程来解释磨损,他认为影响磨损的主要因素除硬度H外,还有材料的弹性模量E。

处在弹性极限内的,变形越大,机械破坏越少,并提出用模数(m=E/H×105)来反映材料的耐磨性,m值高则耐磨性好。

冯(Feng)提出了机械性质相近的两外表上机械嵌锁作用导致界面上既粘连又犁削的观点。

布洛克(Blok)认为软钢外表变得粗糙和发生塑性变形,是由于应力过高而引起的。

拉宾诺维奇认为外表能与材料硬度之比,对于磨损是一个重要因素,它可能影响磨屑的大小。