第七章翻译活动会遇到什么矛盾优秀课件

- 格式:pptx

- 大小:183.64 KB

- 文档页数:2

“忠实”的⽬标对于翻译本来是不待证明的、天然的要求,是千百年来翻译理论和实践⼀直围绕旋转的中⼼。

然⽽近来似乎颇有⼈对此持怀疑甚⾄否定态度。

《外国语》1998年第3期所载《从梦想到现实:对翻译学科的东张西望》⼀⽂可以作为⼀个典型的例⼦。

⽂中引勒菲弗尔语⽈:“忠实只不过是多种翻译策略⾥头的⼀种,是某种意识形态和某种⽂学观结合之下才导致的产物。

把它捧为⼀种可能的、甚⾄唯—⼀种可容许的策略,是不切实际的、徒劳⽆益的。

”⽂章作者据此及其他⼀些类似论点得出结论:“忠于原⽂不是理所当然的、的标准,世界上没有永恒不变的、绝对正确的标准。

”作者在同⽂另⼀处对“忠实”的标准发出了—连串有趣的疑问:在我国占⽀配地位的标准,都把“忠实”放在第⼀位,却很少有⼈问过⼀句“为什么”?翻译为什么⼀定要追求(限度的)忠实?……译者另有⽬的、另有所好⼜怎样?社会现实不容许、不利于追求限度的忠实⼜怎样?不完全忠实的译⽂⼀定有害吗?要是不忠实的译⽂达到了⽬的,甚⾄达到了“好”的⽬的⼜怎样?……可是,⼜为什么要强迫⼈家在两个极端之中选择⼀个——⼀端是百分之⼀百的忠实,另⼀端是零的忠实呢?译者为什么不能选择百分之七⼗、五⼗、三⼗的忠实呢?这⽆疑是对翻译理论提出了⼀个⾄关重要的问题。

对此本⽂⽆意正⾯做出回答,但却希望稍作探讨,从⽽达到认识翻译内部所蕴含深刻⽭盾的第⼀步。

如果我们退到起点,退到翻译活动的初衷,问题将显得⾮常简单。

翻译的出现是出于⽂化交流的需要。

在这⼀点上,完全可以把它⽐之于向国⼈介绍西洋绘画、西洋⾳乐,或者相反,把中国画或者中国的民族⾳乐介绍到国外去。

⽆论这种介绍活动的其他⽬的怎样,在⼀个⾸要的、根本的⽬标上它们是⼀致的:向⽬的⽂化的接受者呈现原作的本来⾯貌。

如果说在介绍绘画、⾳乐作品时对原作的⾊彩、线条或者曲调加以改易将显得荒谬绝伦的话,那么理想的翻译也不允许对原作随意窜改。

在这个起点上要求的是绝对忠实,我们并没有“百分之七⼗、五⼗、三⼗”的选择。

翻译活动中的矛盾翻译活动是在跨文化沟通中起着至关重要作用的一个环节。

然而,在翻译过程中常常会面临各种各样的矛盾和困难。

本文将探讨翻译活动中的矛盾,并分析各种矛盾的产生原因以及解决方法。

一、语言矛盾语言矛盾是翻译活动中最常见的问题之一。

不同语言之间的差异导致了语言翻译时的矛盾。

例如,中文和英文的表达方式不同,所使用的词汇和句法结构也存在差异,这就给翻译工作带来了很大的挑战。

解决语言矛盾的方法之一是理解并掌握各种语言的特点和规则。

通过深入学习和了解源语言和目标语言的文化差异,可以更好地把握词义和语境,避免在翻译过程中产生歧义和误解。

此外,翻译者还可以借助各种工具和资源,如词典、语料库等,来辅助翻译工作,提高翻译质量和效率。

二、文化矛盾文化矛盾是翻译活动中另一个重要的矛盾点。

不同文化背景下的人们对同一事物的认知和理解往往存在差异,这就给翻译带来了文化翻译上的矛盾。

解决文化矛盾的方法之一是进行文化适应性翻译。

翻译者需要具备广泛的文化知识,能够理解和把握不同文化之间的差异。

在翻译过程中,要注重在保留原文意思的基础上,根据目标读者的文化背景和价值观进行相应的调整和转换,以确保翻译的准确性和通顺性。

三、专业矛盾专业矛盾是指在特定领域内进行翻译时所遇到的问题。

例如,在科技、医学、法律等领域的翻译中,术语的准确性和专业性是非常重要的。

然而,由于不同领域之间存在差异,导致翻译活动中会出现专业上的矛盾。

解决专业矛盾的方法之一是进行专业培训和学习。

翻译者应该不断提升自己在特定领域的专业知识和技能,了解行业的最新发展和术语的使用。

此外,多使用专业工具和参考资料,如专业词典、行业标准等,能够帮助翻译者更好地理解和翻译专业术语,减少专业矛盾的发生。

四、时间矛盾在翻译活动中,时间矛盾也是一个不可忽视的问题。

有时,由于时间紧迫或任务过多,翻译者可能面临完成工作的压力。

这就对翻译质量和效率提出了更高的要求。

解决时间矛盾的方法之一是提高工作效率。

形与神之矛盾及三对矛盾之间的关系王雨晨摘要:本研究首先具体阐述了形与神的界说,包括其概观,以及各自的释义。

其次阐述了两者间的辩证关系。

最后从理论视角探究阐述翻译活动中的矛盾及其互相的关联。

研究表明:形与神之矛盾是翻译活动中一对重要并且互不可分的矛盾。

三对矛盾既相互关联又互相区别,都是翻译活动中的基本矛盾。

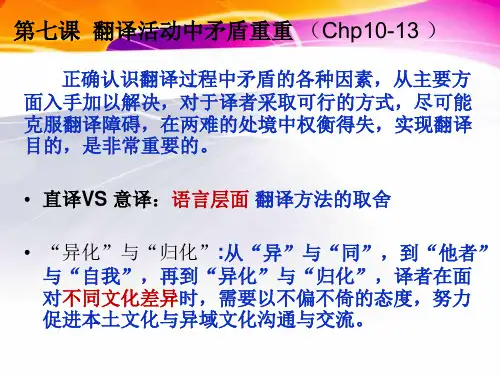

关键词:形与神;翻译活动;关系;矛盾1. 引言综述起来,翻译活动中有三对基本矛盾,分别为“可译”与“不可译”、“异”与“同”、“形”与“神”。

其中,“形”与“神”的问题,是讨论最多、意见也最难统一的根本问题之一。

“形”与“神”在本质上相互依存,不可分割,而翻译的根本任务,则是要通过“形”变,而达到“神”的再生。

问题在于,“形”变了,神是否依旧不变?本文将从翻译研究的视角进一步探讨这一问题。

并综合阐述了三对矛盾之间的紧密联系。

2.“形”与“神”界说2.1“形”与“神”概观在讨论“形”与“神”的关系问题之前,我们有必要对“形”与“神”这一对概念的来历以及翻译活动所涉及的“形”与“神”作一大致的界定。

“形”与“神”是中国古典哲学中的一对重要范畴,本来指人的形体和人的精神之间的关系,后来借用到传统文艺美学领域。

《庄子外物》中提到:“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄:言者所以在意,得意而妄言。

吾安得夫妄言之人而与之言哉!”这里庄子使用了引譬设喻的手法,意思是:竹子是捕鱼用的,一旦捕着了鱼就会被遗忘;兔网是用来逮兔子的,一旦逮着了兔子就会被遗忘;言语是用来表达思想的,一旦领悟了意义就会忘掉言语。

我怎样才能找到一个忘掉言语的人而跟他谈一谈呢?庄子在这里提到了“形”与“神”的关系:前者是人们的言语,即“言”;而后者指人们交流时要用言语表达的意义,即“意”,他欣赏的事那种“得意忘言”之人。

这一“意”与“言”的关系雏形后来又出现在中国古代文论中,并得到了进一步发展。

刘勰在《文心雕龙》中层提出过这样的思想:自己刚提起笔,其气势比搜寻言语表达时要强一倍;等到文章写成,所写只有所想的一半。