高二语文铃兰花

- 格式:ppt

- 大小:327.00 KB

- 文档页数:21

铃兰花作文3篇铃兰花作文篇1春风拂过,铃兰花开。

又是一年春好处。

眼见人们褪去厚重的衣服,换上薄衣,天气也渐渐转暖了,百花齐放,但我最爱的还是铃兰花。

幼年的那时也正值铃兰花开的季节。

您就像太阳一样覆盖着脆弱的我。

深夜里,我睡眼惺忪。

猛然间,我感到有一股温温的东西从鼻腔里沁出,枕头上也仿佛被沾湿了。

我或许是由于不舒适发出了声响,把您吵醒了,借着朦胧的月光,依稀可以看到我枕在沾满鲜血的枕头上,眉头紧锁。

您立即拿纸来帮我擦,可那鼻血仍旧肆无忌惮地如喷泉般,倾泻出来。

您把我的头枕在您的臂弯里,尽量让血不要再流出来,早上醒来才得知您竟几乎彻夜未眠。

其次天一大早还要拖着疲乏的身躯,奔赴工作。

我到学校,发觉校内里的铃兰花竟一夜之间竞相开放。

我又想起昨晚,我就像一个玩累的孩子,昏昏沉沉地就睡着了,一整夜贪欲地享受整晚的母爱。

但又一时半会想不起来,心里那种突然想为母亲做点什么事的词。

感恩!是感恩!我又回想到,每次遇到老师叫我们写关于“感恩”的文章,我总是无法招架,往往是搜肠刮肚,感觉从生活里也提取不出什么真实的事例,为了完成作业,最终也只是诌上一篇。

老师的评语也总是如出一辙;‘文章没有感染力,缺少详情。

’我也没有任何触动。

以前我只会埋怨妈妈的婆婆妈妈,埋怨你要求太苛刻。

但你并没有削减对我的爱和包涵。

而我却不以为然,不懂得感恩。

那天我回家路上,见一花贩,车里一车鲜花。

夺过我目光的是那几株幽雅清丽的铃兰花,我甚是宠爱,便买下了。

回到家妈妈背对着我坐在餐桌前,我应了声回来了。

就在嘴边的话不知道,竟然不知道该如何说出口。

或许这里面也夹杂着一丝难为情,我也认真回忆着,在我记忆里,无非只有得到或极其想要什么东西的时候,才会说出感恩的话语。

如今真正发自内心想说的时候,却似乎被什么搪塞住了一样。

我抓紧了手里的铃兰花,甚至有些憋红了脸,支支吾吾地说;“妈妈,辛苦了,我……爱你。

”妈妈当时可能也被我的这一举动惊异地停滞了一下,随后流露出的,仿佛就像太阳般暖和的微笑,就像雨露般滋润的摩挲着我的头,接过我手里的几株铃兰,她没有说什么,或许她也像我一样,千言万语只会用行动或在心里呈现出来。

铃兰花沃兰茨文本分析:这是《现代散文选读》(苏教版)中的一篇记事散文。

文章通过记述幼年的“我”战胜恐惧去“地狱”为母亲采摘铃兰花,展示了孩童成长的心路历程,表现了人在成长的过程中会面对许多考验,需要我们勇敢面对,这其中需要正确的引导。

教学目标:知识与技能:1、学习些阅读记事散文的一般方法。

2、学习情节设置上铺垫法的运用。

过程与方法:1、与文本对话,有自己独特的情感体验、人生感悟。

2、诵读、讨论、合作、探究情感态度价值观:引导学生能正确对待成长中的困难和挫折,能正确认识父母的不同方式的关爱,促使其对于社会人生有正确的情感、态度、价值观。

教学难点:1、铺垫的运用。

2、对文本思想内涵的深入领悟。

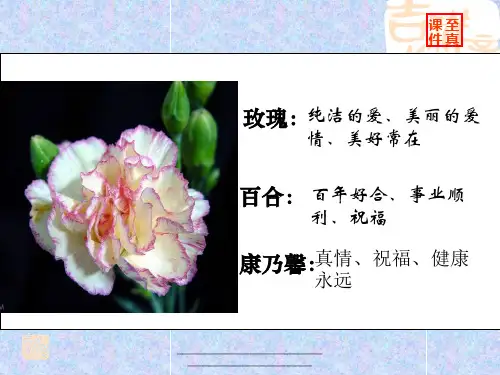

课时安排:一课时教学过程:一、新课导入:1、由花语导入本课2、简介作者及铃兰花沃兰茨(1853—1900)原南斯拉夫作家。

作品多表现农民的觉醒和斗争,并对城市文明的丑恶和不平进行抨。

著有散文《与水搏斗》等。

在西方铃兰花象征着“纯洁·幸福”。

铃兰花只伴着五月的春风开放,传说只要收到铃兰花就会受到幸运之神的眷顾。

今天的这节课我们就一起去欣赏南斯拉夫作家沃兰茨采摘的那一束芳香馥郁的铃兰花。

二、文本研读(抓住记事散文的特点从故事情节入手)(一)概括情节:课前布置同学们进行了预习,现在请用很简洁的语言概括一下本文的故事情节。

(学生讨论,总结归纳)提示:“我”克服了恐惧去“地狱”为母亲采回了铃兰花。

(二)梳理情节:(1—4段)写“地狱”的环境及“我”的感受。

(5—22段)写“我”第一次被派到“地狱”放牧。

(23—36段)写“我”第二次独自去地狱采摘铃兰花。

(三)研读文本1、“地狱”是个什么样的地方?我对它有什么样的感受?(快速小声阅读相关语段,找出描写地狱特点的词语)。

提示:客观环境:怕人的、黑黢黢的、人迹罕至、阴阴森森的、阴森可怖、神秘主观感受:害怕、像真正的地狱入口、总是恐惧万端、尽快跑开2、(1)既然“地狱”如此恐怖,对我肯定是“可怕的考验”,那我为什么要去呢?提示:第一次去是我很不情愿的,被动的;第二次则是主动。

新语文铃兰花的主要内容[新语文铃兰花的主要内容]文章记叙了幼年的“我”战胜恐惧为母亲采摘铃兰花的故事,讴歌了亲情,颂扬了“爱的力量”。

【资料拓展】《铃兰花》是南斯拉夫现实主义流派代表作家普•沃兰茨的代表作。

全文可分为三个部分。

第一部分(1 ~ 4自然段),写“地狱”的环境,自己从小就对它充满恐惧。

文章开篇,作家先总体介绍“地狱”:那是一块“怕人的、黑黢黢的洼地”。

接着由上而下写它的环境:“三面由陡坡环绕,活像一口深锅”,出口隐没在晦暗、神秘的密林间:山坡上长满了杂乱的、乱七八糟的植物,林丛间是只能做羊饲料的蔓生的荒草以及一些无用的野草。

因为“杂乱”、“无用”,这里人迹罕至,阴阴森森,即便有人来到这里,“心都会不由自主地紧缩起来”。

而本来能让人感到生命存在的一眼泉水,所发出的淙淙声却又给这个阴森可怖的地方蒙上了更神秘的色彩。

这里将环境的阴森、神秘渲染到了极致,为文章主题的提醒作了一个很好的铺垫。

第2、3 段写“地狱”虽然没有什么大作用,只能从那里割些干草。

千金榆和黄檗,但那里的草多汁,是放牧的理想之地,从而为下文写“我”被派到地狱去放牧埋下了伏笔。

第 4 段写自己从记事时起常听到地狱的名称,在幼小的心灵中把它当做真正的地狱,因而对它恐惧万端,不敢靠近。

四个段落,或作渲染或埋伏笔,激发起读者的阅读兴趣。

第二部分(5 ~ 22自然段),写“我”第一次被派到“地狱”去放牧。

作家从心理活动、行为表现两方面写“我”对“地狱”的恐惧。

被派去放牧,这在不到六岁的“我”看来,是个“非常可怕的考验”,“真想大哭一场”。

得不到怜悯,只好“尽量放慢脚步,一点点走近这个可怕的地方”。

想把牲口停留在山坡上,可牲口又隐没在洼地里,又只好“战战兢兢”的下去,不敢回头看四周。

淙淙的小溪不能带给“我”欢乐,反而觉得好似有人在耍妖术。

最终泪流满而地跑向父母,并编造谎话再次企图得到父母的怜悯。

但谎话很快被父亲戳穿,自己也被推下了“地狱”。

《铃兰花》教学设计 (苏教版高二选修)《铃兰花》教学设计 (苏教版高二选修)1.整体感知:(1)第1-4段,写地狱的环境及我对它的恐惧。

(2)第5-22段,写“我”第一次被派到“地狱”去放牧。

(3)第23-36段,“我”单独去为母亲采摘铃兰花。

2.品析课文的表情艺术(1)铺垫艺术课文写到哪里才提到“铃兰花”?(教师追问:在多少页上?这之前有几页?这之后有几页?)为什么写了两个多页码,写了1700多字(全文才2800多字)才提到铃兰花呢?这之前都写哪些内容?请同学们再快速默读一遍(5分钟),而后找位同学概要地说说。

请同学们做笔记,好内容要点:恐怖阴森的“地狱”;我从小就怕得要死;父亲曾逼着我去“地狱”放牛;我说谎挨了打。

作者写了这么多内容,连“铃兰”俩字都不提,这又是为什么呢?请同学们思考、讨论。

之后请同学说说作者这样布局的理由。

(这个问题较大,要为学生铺设台阶,要注意巧妙点拨:前面“我”越怕,矛盾越剧烈,后面“我”对妈妈的爱就会越深越真)结论:铺垫和衬托。

为铃兰花出场做足铺垫,凸显其珍贵,突出课文主旨;衬托儿子对母亲的爱的分量之重。

父亲明知“我”怕“地狱”怕得要死,为什么还让“我”去那里放牛?“我”撒谎说牛丢了之后,父亲为什么又那么狠地揍“我”?请思考,父亲的心里究竟是怎么想的?(引导学生走进父亲的心灵,深入体察和感受父亲的情感世界)结论:希望儿子能做一个勇敢的男子汉。

恨铁不成钢。

我挨打之后,哭成了个泪人,样子很狼狈,母亲却没有责备父亲。

这又是因为什么?母亲的心里又是怎么想的?(引导学生走进母亲的内心世界,体察和感受她的情感和愿望。

结论:同样是儿子能做一个勇敢的男子汉;对丈夫揍儿子的行为表示理解。

学生做笔记,结论:父母的真实情感世界:深爱儿子,希望他将来能成为一个勇敢的男子汉,能够自强自立,做一个生活的强者。

(教师适当从欧洲人崇尚健壮、强悍、勇猛、坚强的传统文化角度进行点拨。

如,古希腊人就崇尚运动、健壮、勇猛等。

【高中文言文阅读】《铃兰花》学案《铃兰花》学案教师寄语:不是每一道河流都能入海,不流动的便成了死湖;不是每一粒种子都能成树,不生长的便成了空壳。

――冰心《铃兰花》学案学习目标:1、自学景物描绘的促进作用。

2、正确理解父母和孩子之间的爱;要敢于搏击风雨,直面人生。

一【整体认知】1、关于铃兰花的传说:传说亚当和夏娃轻信了大毒蛇的谎言,偷食了禁果,森林守护者神圣雷欧纳德誓言必须杀掉小毒蛇。

圣雷欧纳德与大毒蛇搏斗,最后精疲力竭与大毒蛇同归于尽。

在他死后的土地上,短出来了上开白色小花、状似小铃铛的具备香味的铃兰。

冰冷土地上生出来的铃兰花就是圣雷欧纳德的化身,汇聚了他的血液和精魂。

把铃兰花赠送给亲朋好友,美好之神就可以降临到收花人身上。

2、关于作者:沃兰茨(1853―1900)原南斯拉夫作家。

作品多整体表现农民的苏醒和斗争,并对城市文明的虚伪和不平展开批评。

代表作品《与水搏斗》《纵火者》《我们的界石》等,他在乡种地多年,二次世界大战中长期被囚于集中营。

在南斯拉夫现代文学中占据关键地位。

3、字词:(1)注音:黑黢黢()淙淙()耙子()绛紫()攫住()揪心()翘首()惬意()一爿()天闩门()蓦地()号啕()馥郁()黄澄澄()(2)字形:dian()脚di()听不寒而li()chuo()穿dian()记di()结沧海一su()杀死lu()二、【自主学习】1、我为什么对“地狱”如此恐惧?2、既然地狱如此恐惧,但“我”还是第二次去地狱采回了铃兰花,“我”为什么会有如此举动?3、文章为何以“铃兰花”为题?四、【合作探究】1、文章结尾和结尾都用了大段的环境描绘,同一处地方,在同一双眼睛下呈现相同的风格,你怎样认知?总结景物描绘的促进作用。

五、【思维拓展】我们的生活中存有很多因爱而产生战胜困难的勇气的故事,恳请同学们举例说明。

六【当堂检测】仿效下面的示例,executed一个描绘对象,写下一组句子,建议简写句子采用至少一种修辞手法。

铃兰花作文精选铃兰花作文9篇铃兰花作文篇1花的世界万紫千红,五彩缤纷,多姿多彩!而我,却只喜欢那优雅的铃兰花。

铃兰花身姿娇小,远看密密麻麻的枝条间,藏着一点幽幽的淡蓝色,那是一种梦中似曾见过的颜色。

那是什么?是铃兰花!当我第一次见到铃兰花的时候,我便被它的形状、颜色和香味所迷住,深深的喜欢上了它。

当我走过铃兰花边时,我想:是不是有许多快乐的精灵躲在铃兰花的某个角落捉迷藏呢?不然铃兰花怎么会蒙上一层梦幻的色彩!最引人注目的,也是我最感兴趣的,当然是那铃兰铃铛似的小蓝花了。

一阵微风轻轻抚摸着铃兰那娇小的身姿,一个个“小铃铛”苏醒过来了,它们随风摇摆着身体,跳起来优美的舞蹈!我忽然觉得自己仿佛就是一朵铃兰花,穿着幽蓝的衣裳,随着清风跳起了美妙的舞蹈。

蚂蚁爬过来,告诉我泥土的芳香;仙蛙跳过来,告诉我天宫的奇闻过了好一会儿,我才记起,我不是岭兰,我是在看铃兰呢!铃兰花作文篇2在某个山坡上,生长着一片美丽的花海。

山坡的中间是一棵坚韧的大树,好像很久很久以前就在这个山坡上扎下了根,逐渐被越来越多的花儿簇拥着。

大树的旁边,有一株纤细、优美的铃兰。

铃兰总是向着大树,从来不看其他的花儿一眼。

“铃兰啊,你怎么又不和其他的花儿一起玩呢?她们也很值得你去欣赏的啊。

”轻柔的风儿吹过,大树摆了摆叶子,慈祥地问向铃兰。

铃兰说:“树爷爷,我觉得我长得很好看,就算不欣赏其他的花儿,我自己也已经够了。

”“这样可不行啊,我的铃兰小姑娘,去欣赏欣赏其他的花儿吧,她们都有自己好看的地方。

”大树眯起眼睛,依旧慈祥地笑着。

铃兰嘟了嘟嘴,虽然心里不情愿,还是听了大树,转了转眼睛,去看向别的花儿。

玫瑰凑了过来,冲着铃兰露出一个明媚的笑容:“兰兰,你终于愿意来找我玩了吗?”铃兰猛的推开玫瑰,没好气地说:“咦,玫瑰,你扎到我了,快走开快走开。

”玫瑰委屈地低下了头,对铃兰道着歉:“对不起嘛,兰兰你不要生气了,树爷爷你快帮帮我。

”大树爽朗地笑了:“铃兰呐,你是不是看到了玫瑰身上的刺,所以才不跟玫瑰玩呢?”铃兰点了点头。