近体诗的创作

- 格式:ppt

- 大小:210.50 KB

- 文档页数:17

近体诗基础知识近体诗基础知识一、古体诗和近体诗我国古典诗歌,从形式上讲,大体可分为古体诗和格律词诗两种。

格律诗初成予南朝齐梁时期,最后完成并定型于唐代。

唐人把汉魏以来的诗统称为古体诗、古诗或古风,而把新近时兴的讲究格律的诗叫近体诗或今体诗,后人沿用唐人的称呼,遂把格律诗称为近体诗了。

其实,对于今天的读者来说,无论古体和近体,其形成的年代都已很久远了。

古体诗与近体诗最大的区别是前者规矩较宽而后者规矩严格。

规矩严格如同法律,动辄不得违犯,这就是近体诗被称作格律诗的原因。

二、近体诗的种类近体诗又可分为律诗和绝句两类。

律诗包括五言律诗(简称五律)、七言律诗(简称七律),绝句包括五言绝句(简称五绝)、七言绝句(简称七绝)。

绝句一体(主要是五绝)在唐代近体诗定型以前就已经有了,应属于古体诗,但到讲究格律的近体诗出现以后,原先不讲格律的绝句也向近体诗靠拢,遂有了讲究格律的绝句。

这就是说,绝句有两类,一类是古体绝向(简称古绝),一类是近体绝句(简称律绝)。

以下我们要讨论的,专指律绝一类。

三、四声和平仄近体诗的规矩(即格律),约而言之,在于声调的和谐与形式的整齐排偶。

对于今天的读者来说,形式的整齐排偶并不复杂,最难而且复杂的是声调的和谐。

在讲到声调的和谐之前,须先知道什么是四声和平仄。

古代汉语和现代汉语(普通话)都有四声。

不过古四声和今四声不完全相同。

今四声是:阴平声、阳平声、上声、去声。

古四声是:平声、上声、去声、入声。

古今四声的不同在于古平声不分阴阳,而今四声中没有入声。

在现代地方方言中,南方(江浙、两广及江西、湖南一带)还保留有入声,北方,尤其是中原一带入声则完全消失了。

古四声向今四声的变化大约是在元朝完成的,这个变化,语言学家把它概括为两句话。

平分阴阳、入派三声,意思是:古平声分为阴平、阳平两声,入声则分派到平、上、去三声中去了。

有一些字,今天读来是平声(阴平或阳平)、上声或去声,在元朝以前它们却应该是入声。

唐代“近体诗”的形成与规范唐代“近体诗”是中国古代诗歌的重要形式之一,又称“今体诗”,相对于“古体诗”而言。

近体诗在唐代逐渐形成并发展成熟,成为唐诗创作的主要形式,其严格的格律、对仗工整、声韵和谐等特征深刻地影响了中国古代诗歌的发展。

本文将探讨近体诗的形成背景、规范化过程及其主要特征。

一、近体诗的形成背景近体诗的形成与唐代社会的政治、文化发展密不可分。

唐代是中国历史上政治、经济、文化相对繁荣的时期,尤其是盛唐时期,社会稳定,文化昌盛,文人学士大量涌现,文学活动空前活跃。

在这种背景下,诗歌创作成为文人展现才华、表达情感的重要方式,诗歌创作风格和形式也日趋规范化。

在诗歌发展史上,南北朝时期的“四声八病”理论奠定了唐代近体诗格律的基础。

南朝永明体诗人如谢朓、沈约等人首次在诗歌中应用了四声(平、上、去、入),初步形成了声律的概念。

随着这一理论在唐代的继承与发展,诗人在实践中逐渐形成了更加严格的格律要求,并最终形成了近体诗这一独特的诗歌形式。

二、近体诗的规范化过程1. 律诗和绝句的确立唐代的近体诗主要包括律诗和绝句两种形式。

律诗通常为八句,每句五字或七字,最为常见的是五言律诗和七言律诗;而绝句则为四句,也有五言绝句和七言绝句之分。

无论律诗还是绝句,皆要求严格的平仄格律和对仗工整。

近体诗的格律要求主要体现在以下几个方面:- 句数与字数的固定:律诗有八句,绝句有四句,五言诗每句五字,七言诗每句七字,结构非常严谨。

- 平仄的规范:唐代近体诗中,平仄的排列成为一个重要规范。

一般来说,律诗和绝句都要求每句的平仄要符合特定的格式,且相对句之间需要平仄相对。

例如,律诗的第二句和第四句一般要押韵,且要用平声韵。

- 对仗的要求:律诗的第三、四句和第五、六句要求对仗,即在字数、结构、词性和意义上相对平衡。

这种对仗的要求增加了诗歌创作的难度,也使得诗歌更加对称和美观。

2. 声律和韵律的明确声律是近体诗格律的重要组成部分,具体表现为句内平仄的规则和句末押韵的要求。

近体诗写作目录第一课诗意 (2)第二课韵律 (15)第三课题材 (28)第四课谋篇 (43)第五课句法 (57)第六课炼字 (71)第七课用典 (86)第八课化用 (100)第九课风格 (112)第十课诗人 (126)若有朋友想要探讨交流,可关注微信订阅号。

也可在微信订阅号文章诗词下留言,发送你的作品来,或许我们可以成为诗朋词友,相互酬和。

第一课诗意各位同学,从今天开始,我们一起来学写近体诗。

首先说说我为什么要做这样一个讲座呢?最近有一首所谓的“歌”,叫《惊雷》,非常火。

我昨天好奇去听了一下,不听则已,听了简直给了我一个惊雷。

我本来对人类语言的下限是有所估计和准备的,但是听了惊雷,它彻底打破了我对人类语言丑恶极致的下线。

这首所谓的歌,歌词是毫无逻辑,毫无情感,各种堆砌,各种拼凑,我宁可听泼妇骂街,至少还有主谓宾动名形吧,至少还有充沛的感情和基本的逻辑吧。

但《惊雷》的歌词,是毫无逻辑的,是非人类所能理解的,完全不知道他要表达什么,纯粹是各种词汇的拼凑,而且还拼凑的那么随意,连牵强附会都形容不了,是毫无逻辑的拼凑。

我估计给鬼听鬼也听不懂。

奇怪的是,这样的歌居然还有大量的人在吹捧,我不明白他们的鉴赏能力,或者这些人对人类语言的基本的理解和评判能力的下限在哪里?当然,这是一种文化现象,通俗的大众的文化中经常会出现。

有时候我也感到很无奈,都怪我们。

怪我们的诗人和词作者没能力,不能把好的,优秀的,美的诗词和歌词给人民,以至于让这种东西充斥人的耳目。

哎,真是时无英雄,令竖子成名啊!所以,这个事情,让我有了这样一个意愿,希望通过这样的一系列讲座,来让我们广大的民众,对近体诗有所了解,对诗歌写作有基本的认识,对文字的审美,有一个比较正常的,接近于常人的基本标准,当然,审美是人人都有差异的,不管我如何说,有的人还是喜欢《惊雷》这样的文字,我也没办法,我只是尽可能的想要减少这样的人群比例。

近体诗是相对古体诗来说的,具体可以分为律诗和绝句。

For personal use only in study and research; not for commercial use《近体诗的创作讲义》思筠近体诗啊,是唐朝时期出现的一种文体,格式区别于古体诗之格律,古体诗重意不重形,而近体诗则要求甚多。

在唐代,中国的汉字有五音,我们通常称为古五音,《上平,下平,去声,上声,入声》近体诗通常指为绝句、律诗和排律,他们又细分为五言六言七言《六言所见甚少,姑且不论》。

所谓格律,其实讲究的就是音阶的美。

经过长时间的累积,我们先祖有了五言六言七言等等古体诗,在唐代,经过改良,发现某种音与某种音的搭配组合起来,吟诵比较顺口好听,并慢慢的组合起来规律《格律》,就形成了近体诗。

当然,近体诗并不是只注重格律,把近体诗比作一杯水,格律是杯子,意境则是杯子里的水,杯子形状已定,至于装什么水就得作者自己斟酌了。

我们谈格律,就要知道格律是由多个部分,韵,律和各种禁忌。

先来说说韵,这个韵啊,和我们今天汉字的拼音中的韵母其实是一个道理的,比如,平和瓶,韵母都是ing。

当然,这都是新中国成立之后普及的语言方式,在古代啊,汉字的读音好多和现代汉子的读音不同,《比如四支韵,五微韵)所以,有些古人的作品我们往往读起来有不押韵的感觉。

那么,韵究竟是什么呢?我们来看看王昌龄《出塞》秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

这里“关”“还”“山”就都是韵,近体诗中的韵是指偶数句(2句4句.....)的最后一个字,第一句可以押韵,第一句押韵可以借邻韵,(根据句式而定的,至于句式,下面会说到的。

) 邻韵是指读音相似的韵,这个大家可以去参考词林正韵,每一部韵都把相邻的平水韵邻韵归纳起来了,近体诗的押韵,必须严格的只用同一韵部的字,即使这个韵部的字数很少,也不能参杂了其他韵部的字,否则叫做出韵、落韵。

是近体诗的大忌。

但是如果是首句押韵,可以借用邻韵。

因为首句可押可不押,稍微宽些。

近体诗的格律近体诗是中国古代诗歌的一种形式,它有着独特的韵律和格律规则。

近体诗的格律虽然多样,但它们都有一些共同的特点和要求,下面将介绍近体诗的格律规则及其应用。

格律的基本要素近体诗的格律包括句式、韵律和字数等要素。

下面分别介绍这些要素的规则和应用。

句式近体诗的句式要求每行都是完整的句子,不允许出现断句或断句不成章的情况。

句子的长度可以根据需要灵活调整,但要保持整齐划一的排列。

韵律近体诗的韵律是诗歌中最重要的要素之一,它使诗歌具有韵味和音乐感。

韵律是通过平仄和押韵来实现的。

平仄是指字的声调,分为平声、仄声和平仄不分的三种。

在近体诗中,每个字都必须符合平仄的要求,以保持整体的韵律和节奏。

押韵是指相邻的两个或多个词语末尾的音节相同或相似。

近体诗的押韵有多种形式,如仄韵、平韵、交韵等。

押韵的规则可以根据需要进行调整,以实现诗歌的表达效果。

近体诗的字数要求每句正好为5个字。

这是近体诗的基本规则,也是其与其他诗歌形式的区别之一。

每句5个字的要求使得诗歌更加紧凑,表达更加精炼。

近体诗的例子下面是一首典型的近体诗,用来展示格律规则的具体应用:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗共四句,每句正好为5个字。

句式规整,没有断句或断句不成章的情况。

平仄要求得到了满足,每个字都符合平仄的要求。

同时,第一句和第二句押韵,第三句和第四句也押韵,使得整首诗具有韵律感和音乐感。

近体诗的创作技巧创作近体诗时,可以借鉴一些常用的技巧和方法,以增加诗歌的表现力和艺术性。

对仗对仗是指相邻的两句之间的平仄和押韵相对应。

通过对仗的巧妙运用,可以使诗歌更加平衡、和谐。

比如,可以使用仄韵对仗、平韵对仗或者交韵对仗等形式。

换韵是指在诗的过程中改变押韵的方式,增加诗歌的变化和变化。

通过换韵的方法可以使诗歌更加富有层次感和节奏感。

借古讽今借古讽今是一种常用的创作方法,通过借用古代人物、事物或事件来表达对现实的看法和批判。

这种方法可以使诗歌更加寓意深远,内容丰富。

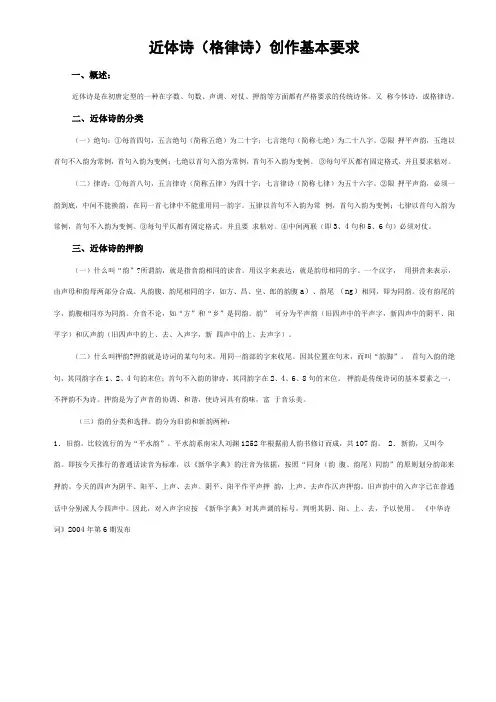

近体诗(格律诗)创作基本要求一、概述:近体诗是在初唐定型的一种在字数、句数、声调、对仗、押韵等方面都有严格要求的传统诗体。

又称今体诗,或格律诗。

二、近体诗的分类(一)绝句:①每首四句,五言绝句(简称五绝)为二十字;七言绝句(简称七绝)为二十八字。

②限押平声韵,五绝以首句不入韵为常例,首句入韵为变例;七绝以首句入韵为常例,首句不入韵为变例。

③每句平仄都有固定格式,并且要求粘对。

(二)律诗:①每首八句,五言律诗(简称五律)为四十字;七言律诗(简称七律)为五十六字。

②限押平声韵,必须一韵到底,中间不能换韵,在同一首七律中不能重用同一韵字。

五律以首句不入韵为常例,首句入韵为变例;七律以首句入韵为常例,首句不入韵为变例。

③每句平仄都有固定格式,并且要求粘对。

④中间两联(即3、4句和5、6句)必须对仗。

三、近体诗的押韵(一)什么叫“韵”?所谓韵,就是指音韵相同的读音。

用汉字来表达,就是韵母相同的字。

一个汉字,用拼音来表示,由声母和韵母两部分合成。

凡韵腹、韵尾相同的字,如方、昌、皇、郎的韵腹a)、韵尾(ng)相同,即为同韵。

没有韵尾的字,韵腹相同亦为同韵。

介音不论,如“方”和“乡”是同韵。

韵” 可分为平声韵(旧四声中的平声字,新四声中的阴平、阳平字)和仄声韵(旧四声中的上、去、入声字,新四声中的上、去声字)。

(二)什么叫押韵?押韵就是诗词的某句句末,用同一韵部的字来收尾。

因其位置在句末,而叫“韵脚”。

首句入韵的绝句,其同韵字在1、2、4句的末位;首句不入韵的律诗,其同韵字在2、4、6、8句的末位。

押韵是传统诗词的基本要素之一,不押韵不为诗。

押韵是为了声音的协调、和谐,使诗词具有韵味,富于音乐美。

(三)韵的分类和选择。

韵分为旧韵和新韵两种:1.旧韵。

比较流行的为“平水韵”。

平水韵系南宋人刘渊1252年根据前人韵书修订而成,共107韵。

2.新韵,又叫今韵。

即按今天推行的普通话读音为标准,以《新华字典》的注音为依据,按照“同身(韵腹、韵尾)同韵”的原则划分韵部来押韵。

论郭沫若与老舍通信中的近体诗创作内容摘要 40年代到60年代,郭沫若和老舍的交往颇深,在两人的交往过程中,不乏文学作品的创作与交流。

近年来,郭沫若与老舍的近体诗创作逐渐进入学者们的研究视野,两人作为第一代现代文学的重要作家,却选择用近体诗作为沟通情感的桥梁,可见近体诗背后表达的诗情具有重要的意义。

本文对40年代两人近体诗表达的情感进行挖掘,既还原了近体诗言有尽而意无穷的特征,又对我们进一步研究两位作家具有重要意义。

关键词 郭沫若;老舍;近体诗;书信郭沫若与老舍是我国现代出色的文学家,在文学史上具有重要地位。

近年来,两人的近体诗也逐渐进入了学者的研究视野。

李郭倩在《身份的重影——看旧体诗词中的郭沫若心态》中认为,直到1959年《潮汐集》的出版,郭沫若的近体诗创作已经走出模糊的地位而逐渐走向明朗化,足以成为其创作生涯的另一个注释。

可见近体诗在郭沫若的创作中始终具有重要的地位。

而在郭沫若的文友圈中,老舍便是友人之一。

近体诗同样是老舍创作的重要部分。

陈友康在《论老舍的旧体诗》中认为“旧体诗是老舍为人们留下的珍贵的精神遗产的重要部分。

”但这些研究多是以郭沫若或老舍的个人创作作为研究对象,或发现作家的近体诗创作走向与个人人生际遇的关系,或着重于分析两位作家的交往关系,少有学者进一步分析二人的近体诗创作背后深藏的情绪。

近年来随着郭沫若与老舍的近体诗进入人们的视野,我们不妨探求近体诗背后的深意。

老舍和郭沫若作为第一代现代文学作家,以近体诗的唱和表达个人情感,考虑到近体诗言有尽而意无穷的特点,笔者认为,深入挖掘这些信件以及诗歌的含义,对于进一步研究作家具有重要意义。

郭沫若与老舍的交往,离不开志同道合的文学理念,也离不开对彼此文学才华的钦佩。

1941年5月30日,由郭沫若参与起草,老舍参与签名的《诗人节缘起》发表在《新华日报》,文中提出“目前是体验屈原精神的适切的时代”,并且“决定诗人节,是要效法屈原的精神,是要使诗歌成为民族的呼声,是要了解两千年来中国诗艺术已有的成就。

近体诗写作基本格律与要求浅述近体诗的基本写作格律与要求近体诗一般分为绝句和律诗。

绝句又分五言绝句及七言绝句;律诗分五律、七律及排律,各有四种格式,即仄起首句不押韵,仄起首句押韵;平起首句不押韵,平起首句押韵。

一般都押平声韵,必须一韵到底,不能重押同一字韵。

汉语虽有四声,但在近体诗中,并不需要象曲那样分辨四声,只要粗分成平仄两声即可。

在中华新韵中一声、二声为平声,三声、四声为仄声。

平水韵里有入声字,属于旧韵,在写作时不能新旧韵混用。

近体诗每句都有固定的格式,并讲究粘对,绝句中1、2两句称为首联;3、4两句称为尾联;律诗中1、2句称为首联,3、4句称为颔联,5、6句称为颈联,7、8句称为尾联。

格律的基本要求:要做到句内平仄相间;联内句间平仄相对,不能失对,否则不为格律诗;联间邻句间平仄相同,不能失粘,这也是格律诗的大忌;韵脚要分明,不能踩脚,避免多用同音字;用典,可以提高诗的意境与内涵,以极少之字表内心无尽之言。

对仗的要求也非常严格,一般首联和尾联可对可不对,对于绝句来说也是一样,如王之涣的《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河如海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”的首联对的非常工整,下联也是如此。

但今天我们写的诗词不必太拟古,也为了诗词的更大发展空间,不必对也可;但律诗中的颔联和颈联必须对仗,对等都应字数相同、语序相同、意义相当必须与平仄的声律相结合,达到平仄亦相对。

是词性要相对,也就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,副词对副词,代词对代词,虚词对虚词。

如果要对得工整,还必须用词义上属于同一类型的词(主要是名词)来相对,比如天文对天文,地理对地理,数目对数目,方位对方位,颜色对颜色,时令对时令,器物对器物,人事对人事,生物对生物,(可以熟悉下声律启蒙)同义词不能相对,需工对,还可以借对或谐音对、喻对等。

在押韵方面,一般首句可押可不押,偶数句尾必须押韵,如果首句对仗为首句不入韵为多,首联不对仗以首句入韵为多;首句不入韵为五言多些,七言为少。

近体诗写作八法写诗词(联)与写文章一样,先要构思(打腹稿),全面考虑要表达的内容,确定主题思想,取舍占有的材料,选择诗词的体裁,择取音韵的运用等等。

一、立意。

立意就是作者想要表达的思想、感情、意志、哲理、抱负。

如果是叙事诗,也有褒、贬、美、刺。

总之,是作者想要让读者能够感受并引起共鸣的东西。

明确了“立意”,就能“思接千载”、“心游万仞”,使艺术的想象翅膀在“意”的支配和约束下飞腾,使构思由模糊到明晰,由抽象到形象。

“立意为主”就是强调诗(词、联)要有充实、深刻的思想内容。

艺术形式固然重要,但它只是把思想感情鲜明生动地表现出来,它是为表现内容服务的。

因此“意与理胜,则文字自然超众,”只能“以意遣词,”不能“以词遣意”。

就是说,“意”是全诗的中心和统帅。

在任何一首诗中,“意”都有决定性的支配地位和主导作用。

没有统帅地位的“意”,这首诗肯定是七拼八凑的大杂烩。

“立意”既然是“统帅”,就必须在动笔之前确立,叫做“意在笔先”。

“意在笔先”是作诗不可违背的规律,千万不要没有立意而一句一句地临时去凑。

“李白斗酒诗百篇”,也只是艺术夸张,用以形容李白的才思敏捷而已。

即便这是事实,也只能适用于有丰富生活积累,有深厚文化底蕴,有非凡想象力而才思敏捷的才高八斗之人。

对于初学者来讲,还是要按部就班的去学习、练习。

就立意本身而言,立意贵“约”,立意要高,立意要新、要深。

1、“约”,就是简明集中,要做到一诗一“意”,一首诗只能一个主题,一个中心,才能集中全诗文字,把主题鲜明突出地表现出来。

动笔之前,挑选最有代表性,感受最深的一点,把那些浮浅的、一般性的想法排除掉。

这是立意的要决。

2、高,是指写诗要有理想,要有信念,要有责任感,要讲究社会效应。

是因为写诗是为了抒发思想感情,对自己来说是为了提高精神境界,陶冶情操;给别人看,是希望感染读者,给读者以有益的激励和启发,所以立意的立足点一定要高。

人有人品,诗有诗品,从诗品可以看人品。

【爱诗词】近体诗写作的36种艺术手法(2)爱诗词.老知青.海外麟爪.去哪玩.拍个片.怎么活.庖丁解牛近体诗大都具有独到的艺术手法和技巧。

其手法多种多样,在表达方式、抒情方式、表现手法、修辞手法上,精彩纷呈。

为了方便大家在写作中理解运用,下面为整理了36个与其对应的艺术手法和技巧,结合典型诗句,分期提供大家参考赏析。

7、细节描写无论是绝句,还是古风,是小令,还是长调,诗词的创作不能没有细节的描写,失去细节的诗词等于没有灵魂。

细节描写有时是对话的细节,有时是动作的细节,有时也是物候变化的细节,这些细节中都饱含着作者的主观感受与客观观察。

诗词的细节描写有其鲜明的特点:精炼、直接、动情,更重要的是能更形象地描绘某一事物。

细节描写最能创造感人意境,突出''个性''渲染气氛。

如李白的《早发白帝城》:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

这首诗是诗人被发配夜郎中途遇赦返回中原时,欢乐心情的侧面写照,诗人没有直接写自己如何高兴,只写船顺流而下时,船速如何快捷,在结构上使彩云,江陵,猿声,万重山四个意象串连在一起,借细节的描写来表现主题的深度,遇赦喜悦之情对诗人人生道路的影响,否则难免就要流于浮泛。

8、欲扬先抑欲扬先抑是诗词写作常见的一种表达技巧,一般讲究顿挫抑扬,往往金声而玉振。

反对平铺直叙、一泻无余的写法,因为这样“初看开头,便知结尾” “门户洞开,一览无余”的作品是不会引人入胜的。

而欲扬先抑手法的运用,就能在很大程度上避免这种情况的出现,而且能产生山重水复、曲径通幽的诱人魅力,体现丘壑之美。

欲扬先抑是指不从正面平铺直陈,先从反面着手,宕开一笔,欲擒故纵,而后才透露自己的真实意图,从而制造悬念,形成波澜,造成鲜明对比,达到突出某个人物或某种思想的目的。

这容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。

在其中,“扬”是最终目的,“抑”只是一种手段,是为“扬”蓄势的。

近体诗创作(一)题材分类诗词的创作题材是多种多样的。

我们可以将它们大致分为以下几类:时事类;山水田园类;咏物类;题画题照类;酬唱贺挽类;咏志抒怀类;军旅类;边塞类:情爱类:讽谕类等等,当代又出现了旅游诗词、环保诗词、校园诗词等。

有些类别的题材有部分交叉,要想列出一个严格意义上的分类表来是比较困难的。

(二)立意立意,是作者在自己作品中先经过认真的考虑和锤炼,而后用确切的形象化的语言,准确地表达对某一事物的看法或对某些情景的感受。

“意”,就是指作品所表达的中心思想,它是作品的主体与核心。

一首诗立意的好坏,必将决定这首诗的优劣。

立意高、立意新则立意好。

高,就是不同凡响,新,就是不落俗套。

但是要做到立意高,立意新并不那么容易。

如黄巢的《题菊花》:飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。

他年我若为青帝,报与桃花一处开。

这首诗完全摆脱了封建文人咏菊的窠臼,他为当时千千万万处于社会底层的劳苦大众(菊花的象征)所遭遇的命运而激愤不平,立志要改变他们的命运,改变旧的社会秩序,建立农民革命政权,让劳苦大众也过上好日子,享受春天般的温暖。

这首诗由于立意高而别开生面,所以能使文人学士表达自己孤高绝俗的一切咏菊诗相形失色。

我们再看王昌龄的《出塞》:秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

此诗表达了边防将士保卫祖国的决心,赞美了多次击败匈奴侵扰的历代飞将军,也含有对那些无能的边将的不满与讽刺。

杜牧的《山行》:远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

这首诗一扫历代文人悲秋之感,生动地描绘了枫叶流丹,层林尽染,满山云锦,比春天还到艳丽的的秋色。

他在诗中歌颂了大自然的秋色美,体现了乐观向上的精神。

这首诗的立意既新又高,成为不朽的名作。

即使是同一题材的诗,由于作者在立意上的差别,他们的诗作所营造出来的意境也会给人以不同的感受。

我们现在来看下面两首。

劈地开天水,倾山动魄声。

千秋哺华夏,万里赴东瀛。

利用平长仄短规则,唱懂近体诗1.关于近体诗所谓“近体诗”,是唐人的说法,这是南北朝时期出现的一种创作风格,因为距离唐朝人所在的时代很近,所以叫近体诗。

唐人按照这种风格创作了大量的诗歌,所以也叫“今体诗”。

这种风格的特点就是讲究平仄和谐。

2.关于平仄现在我们的汉语中有四个声音,我们习惯上把他们叫“一声、二声、三声和四声”,古代汉语中的声音大致可以分为“平上去入”四个部分。

我们现在的“一声、二声”就是古代的平声,“三声”就是上声,“四声”就是去声,入声字在南方的方言中还存在,在我们的普通话中已经消失了。

这是一种自然现象,是人们在长期的交流中形成的一种语言自然特征。

但是到了后来,人们把这些声音故意的分为了“平仄”两组——“上去入”算仄声。

仄,就是“不平”的意思。

人们逐渐研究自己民族语言的声音,发现平声读起来可以很长,仄声则不行。

于是,人们就想,一首诗歌应该是在长长短短的交替中进行的,读起来不应该是一个味道,或者是杂乱无序的味道,而是长完了短,短完了长,长短交替和谐出现的。

于是,近体诗的创作风格就诞生了。

无论是初中生还是小学生,面对近体诗背诵最大的问题是背不下来,易混淆——也就是通常我们所说的背串了,即使勉强背下来也很快就忘记的问题。

我也曾耐心细致的和孩子们一起一句一句的分析过近体诗的意思,可是结果却依然如是。

问题到底出在哪里呢?近体诗难道真的就背不下来吗?其实,学生在近体诗上的根本问题在于不理解诗歌背后的意义,无法体验到作者通过诗歌要表达的内心的情感,因此也就无法通过诗歌与作者产生情感上的共鸣。

在这种情况下,字面上的意思对于学生来说就变得毫无意义,看来,要想读懂近体诗,只有读懂作者诗中所要传达的情感,才能真正的懂得并记住近体诗,进而让它化为学生的精神食粮,滋养孩子们的成长。

利用平长仄短规则,“唱”懂近体诗。

需要说明的是:“唱”就是吟诵,用“唱”这个词是因为在没有接触过吟诵的人群看来,吟诵就像是“唱”歌。

近体诗的句法主要包括以下两个方面:

平仄交替:在近体诗中,每句诗的平声和仄声必须交替出现,即“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。

其中,“平”指的是平声调,包括平声和平仄;而“仄”指的是仄声调,包括上声、去声和入声。

这种平仄交替的规律是近体诗特有的,也是其音韵美的重要来源。

对仗工整:在近体诗中,对仗是非常重要的修辞手法。

对仗要求每句诗的前两个字和后两个字之间形成相对的关系,这种相对的关系可以是词性、语义、音韵等方面的相对。

通过这种对仗的方式,可以使得诗句更加工整、优美,增强诗歌的艺术表现力。

在近体诗的写作中,要遵循上述句法规则,合理运用平仄和对仗的修辞手法。

同时,也要注重诗句内部的逻辑性和语言的优美性。

只有这样,才能创作出具有艺术价值的近体诗。

近体诗的形成过程

近体诗是中国古典诗歌的一个流派,其形式严格限制了每行的字数、平仄和韵律。

下面是近体诗的形成过程:在唐代晚期,诗歌的发展进入到了一个相对稳定的阶段,同时也开始出现了一些新的变化。

其中一种变化就是在原有五言绝句和七言绝句的基础上,添加了更加严格的限制,以创造出更加纯粹、表现力更强的诗歌形式。

这些新的限制包括:

1.字数限制:每行严格限制为五个或者七个字,这就让诗人在表达时需要更加准确和简练。

2.平仄限制:每个字的音调必须符合规定的平仄要求,使得整首诗的音韵更加和谐。

3.韵律限制:每行必须有押韵,而且要求押韵的位置和方式比之前更加严格。

这些限制让诗歌的形式更加规范,但也给诗人带来了更大的挑战。

为了达到这些要求,诗人需要更加注重语言的节奏和音韵,并在表达上做出更多的努力。

最终,这种形式就演变成为了现在我们所称之为的近体诗。

近体诗既保留了古典诗歌的韵律和格律等传统元素,又具有了更加严格的要求和更加个性化的表达方式,因此成为了中国古典文学中一个非常重要的流派。

近体诗创作之浅见系列之四耐人寻味才是好!人教版初中语文教材里面选入了《世说新语》中的一则故事:东晋赫赫有名的谢氏家族之首谢安一时兴起,考校子弟才能,问“白雪纷纷何所似”,谢朗说是“撒盐空中”,谢道韫说是“未若柳絮因风起”。

故事末尾,作者春秋笔法,暗示了自己的取向。

众所周知,就比喻这种修辞的基本要求来说(写物必须首先求得形似而后达于神似,形似是基础),谢朗的比喻好于谢道韫的比喻。

然而,仔细一琢磨:“撒盐空中”,干什么呢?谁也不知道;“柳絮因风起”,有深刻的意蕴——给人以春天即将到来的感觉(后世岑参的“千树万树梨花开”得此神韵),颇耐人寻味,所以千百年来都说好。

比喻如此,诗歌创作又何尝不是呢?好的诗歌要有意象(物象与意蕴的统一),要耐人寻味。

评价一首诗歌写得好不好,首先就要看意境美不美、是否含蓄蕴藉。

诗歌的“意境”,就和中国思想文化里面的“道”一样,大概也只能算作“只可意会不可言传”的物件儿,前贤今人不断阐述真知烁见,越说越多、越说越玄,以至于“意境”到底是个什么东东,至今也没有一个让吾辈愚钝者能清晰明了的定论。

几天前读到网友临水照花人2007年2月在跟帖回复闲野先生的七绝《闲咏(四首)》时说过的一段话:“言尽而意未尽,意尽而情未尽,正是古典诗词的妙处,含蓄婉约,回味悠长,较现代诗更有美感和深意。

”私以为,道出了诗歌创作时如何表意才算好的精髓,可谓简洁明了。

(/forum.php?mod=viewthread&tid=31646&highlight=)“言尽而意未尽,意尽而情未尽”、“含蓄婉约,回味悠长”,讲的就是表意要耐人寻味、不一览无余,能给读者留下充分的想象余地;讲的就是韵味悠长、情意绵长,即所谓“一唱三叹有余音”者也!还是以具体的诗歌为例:朋友友谊真挚深厚,送别时难舍难分,这该是多么细腻纠结的情愫?估计慢慢道来,三天三夜也说不完啊。

且慢掉泪,先读读这几句话:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。