中国教育史课件004太学、国子学和四门学

- 格式:ppt

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

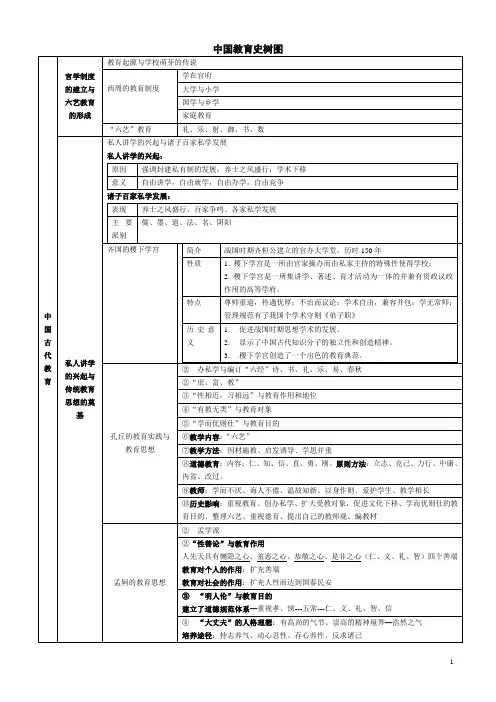

中国教育史中国教育史第二章夏、商、西周与春秋时期的教育一、六艺教育起源于夏代,它包括礼、乐、射、御、书、数。

二、春秋时期的教育变革体现在以下几个方面:(一)、官学衰变1、世袭制度造成贵族不重视教育2、王权衰落导致学校荒废3、战争动乱打破旧的文化垄断(二)、私学兴起兴起的原因:1、政治经济的变革,社会的变动,官学的衰落2、“士”作为一个阶层受到各诸侯国的重视,私学的创办者都已各种“治国治民”相标榜,具有极大的吸引力三、私学的历史特点1、私学是建立在土地私有制的个体经济基础上。

2、私学的社会阶级基础是以新心地主阶级为首,包括农、工、商等自由民反奴隶主贵族统治的阶级联盟。

3、私学它是有四家根据社会或个人需要而设立的,它是分散的,学在四方。

4、私学是政教分设5、私学以自由受教为原则,扩大教育对象的范围。

6、私学是官师分离7、私学思想自由8、私学的教育内容突破传统的“六艺”教育四、孔丘的教育思想(一)、论教育的作用(1)教育与政治的关系:通过教育把孝顺父母、友爱兄弟的风气传播开去,就会影响政治。

(2)与经济的关系:孔子是中国历史上最先论述教育与经济发展关系的教育家-“庶富教”(3)、与军事的关系:“足食、足兵、民信”作为立国的基本要求;(4)、与行政、法律的关系:“道之以政,齐之以行,民免而无耻。

道之以德,齐之以礼,有耻且格。

”(二)、论教育对象问题-----有教无类(1)内涵:不分贵贱贫富和种族,人人都可以入学受教育。

(2)意义:打破贵贱、贫富和种族的界限;打破贵族对学校教育的垄断;满足了平民入学的愿望,适应了社会发展的需要。

(三)、论培养目标-“学而优则仕”(1)内涵:将学习与做官联系起来(2)依据:《论语?子张》“仕而优则学,学而优则仕”;“学也,禄在其中矣”(3)意义:把学优与仕优联系起来,以学优保证仕优,主张“任人唯贤”,反对“任人唯亲”,反映了封建制兴起时的社会需要。

对后世的读书做官制度化产生了深远的影响。

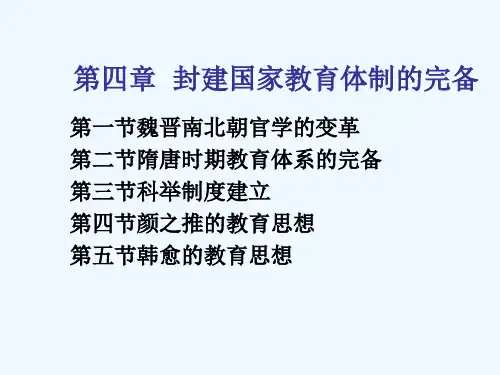

第四章封建国家教育体制的完备第一节魏晋南北朝官学的改革一、西晋的中央官学西晋在继续兴办太学之外,还创办了一所旨在培养贵族子弟的国子学。

这是我国古代在太学之外,另外设立一所传授同样内容的中央官学的开始,也是西晋教育制度的一个主要特点。

国子学的设立是为了满足士族阶级享有教育特权,严格士庶之别的愿望。

国子学的设置,使中央官学多样化,等级性更明显。

二、南朝宋的中央官学南朝宋文帝当政的元嘉时期,官学教育出现了暂时的繁荣。

文帝征召名儒,先后设立了儒学馆、玄学馆、史学馆、文学馆,四馆并列,各就其专业招收学生进行教学、研究。

泰始六年(470年),宋明帝以国学既废,诏立总明观(亦称东观),置祭酒,设儒、道、文、史四科,每科置博士。

总明观并不是纯粹的教学机构,而是藏书、研究、教学三位一体的机关。

总明观的四科虽与元嘉时期的四馆分科相同,但它以总明观作为总的领导机构,在管理上更加完善,也使原来四个单科性质的大学发展成在多科性大学中实行分科教授的制度。

三、北魏的中央官学北魏明元帝时(409—423年)改国子学为中书学,中书学属中书省管辖,学内设中书博士以教授中书学生。

中书学名称是北魏的特创,太和十年(486年),改中书学为国子学。

为强调皇族的教育,北魏还建起了黄宗学。

黄宗学亦为北魏首创。

附:泰始:????(265年十二月-274年)是西晋皇帝晋武帝司马炎的第一个年号,共计10年。

这也是西晋的第一个年号。

北魏明元帝:拓跋嗣(392年-423年),北魏的第二任皇帝,鲜卑族人。

拓跋嗣文武双全,在位期间,勤政爱民,拓展疆土,励精图治,在北魏历史中处于承上启下的枢纽地位。

第二节隋唐学校教育体系的完备一、文教政策的探索与稳定隋唐时期有多方面的因素影响文教政策和调整,文教政策呈现出阶段性的变化。

在儒学德治思想的主导下,隋唐在开国之初都曾实行崇儒兴学的政策,作为推行教化的根本;又兼利用佛教和道教,作为控制民众思想的工具;积极发展科举,作为选拔人才、改进吏治的重要途径;提倡民间办学,听任私学发展,以补充官学。

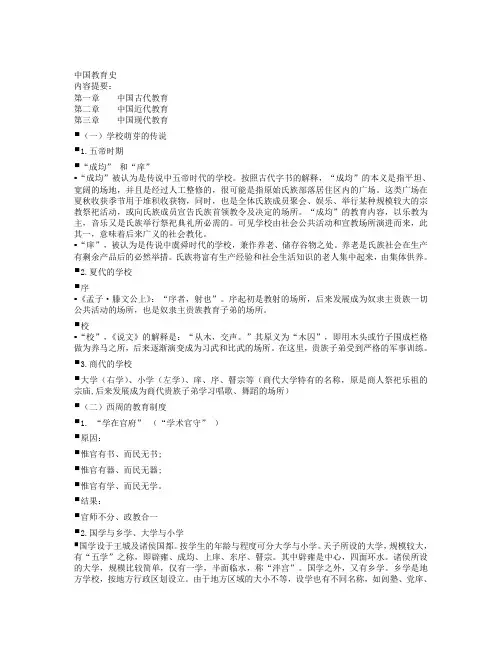

中国教育史内容提要:第一章中国古代教育第二章中国近代教育第三章中国现代教育▪(一)学校萌芽的传说▪1.五帝时期▪“成均” 和“庠”▪“成均”被认为是传说中五帝时代的学校。

按照古代字书的解释,“成均”的本义是指平坦、宽阔的场地,并且是经过人工整修的,很可能是指原始氏族部落居住区内的广场。

这类广场在夏秋收获季节用于堆积收获物,同时,也是全体氏族成员聚会、娱乐、举行某种规模较大的宗教祭祀活动,或向氏族成员宣告氏族首领教令及决定的场所。

“成均”的教育内容,以乐教为主,音乐又是氏族举行祭祀典礼所必需的。

可见学校由社会公共活动和宣教场所演进而来,此其一,意味着后来广义的社会教化。

▪“庠”,被认为是传说中虞舜时代的学校,兼作养老、储存谷物之处。

养老是氏族社会在生产有剩余产品后的必然举措。

氏族将富有生产经验和社会生活知识的老人集中起来,由集体供养。

▪2.夏代的学校▪序▪《孟子²滕文公上》:“序者,射也”。

序起初是教射的场所,后来发展成为奴隶主贵族一切公共活动的场所,也是奴隶主贵族教育子弟的场所。

▪校▪“校”,《说文》的解释是:“从木,交声。

”其原义为“木囚”,即用木头或竹子围成栏格做为养马之所,后来逐渐演变成为习武和比武的场所。

在这里,贵族子弟受到严格的军事训练。

▪3.商代的学校▪大学(右学)、小学(左学)、庠、序、瞽宗等(商代大学特有的名称,原是商人祭祀乐祖的宗庙,后来发展成为商代贵族子弟学习唱歌、舞蹈的场所)▪(二)西周的教育制度▪1. “学在官府” (“学术官守” )▪原因:▪惟官有书、而民无书;▪惟官有器、而民无器;▪惟官有学、而民无学。

▪结果:▪官师不分、政教合一▪2.国学与乡学、大学与小学▪国学设于王城及诸侯国都。

按学生的年龄与程度可分大学与小学。

天子所设的大学,规模较大,有“五学”之称,即辟雍、成均、上庠、东序、瞽宗。

其中辟雍是中心,四面环水。

诸侯所设的大学,规模比较简单,仅有一学,半面临水,称“泮宫”。