中医儿科临床诊疗指南 细菌性痢疾 制订

- 格式:pdf

- 大小:374.57 KB

- 文档页数:6

细菌性痢疾病情说明指导书一、细菌性痢疾概述细菌性痢疾(bacillary dysentery)简称菌痢,是由志贺菌(也称痢疾杆菌)引起的肠道传染病,主要通过消化道传播,终年散发,夏、秋季可引起流行。

主要表现为腹痛、腹泻、排黏液脓血便以及里急后重等,可伴有发热及全身毒血症状,严重者可出现感染性休克和(或)中毒性脑病。

由于志贺菌各组及各血清型之间无交叉免疫,且病后免疫力差,故可反复感染。

英文名称:bacillary dysentery其它名称:菌痢相关中医疾病:痢疾ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:传染病是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:不会遗传发病部位:肠常见症状:腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重主要病因:因志贺菌(也称痢疾杆菌)感染引起检查项目:体格检查、血常规、粪便常规、细菌培养、特异性核酸检测、免疫学检查、乙状结肠镜检查、X 线检查重要提醒:细菌性痢疾具有传染性,且部分患者病情危急,甚至出现败血症、溶血性尿毒症综合征等并发症,严重危害机体健康,甚至导致死亡。

临床分类:根据病程长短和病情轻重可以分为急性和慢性。

1、急性细菌性痢疾根据毒血症及肠道症状轻重,可以分为普通型(典型)、轻型(非典型)、重型和中毒性菌痢。

2、慢性细菌性痢疾菌痢反复发作或迁延不愈达2个月医生者,即为慢性菌痢。

根据临床表现可分为慢性迁延型、急性发作型、慢性隐匿型。

二、细菌性痢疾的发病特点三、细菌性痢疾的病因病因总述:细菌性痢疾主要是因志贺菌感染引起。

志贺菌可通过消化道进入人体。

疲劳、不良生活饮食习惯等可能会增加本病的发病风险。

基本病因:志贺菌又称痢疾杆菌,为革兰阴性杆菌,无芽胞、荚膜及鞭毛,多数有菌毛,属兼性厌氧菌。

1、抗原结构根据生化反应和 O 抗原的不同,可将志贺菌属分为4个群,包括痢疾志贺菌(A 群)、福氏志贺菌(B 群)、鲍氏志贺菌(C 群)、宋内志贺菌(D 群)。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

儿童保健小儿细菌性痢疾的治疗方法

导语:细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的常见肠道传染病。

主要变现为发热、腹痛、腹泻、脓血便,重者可有惊厥及休克。

细菌性痢疾属中医“痢疾”和“疫

细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的常见肠道传染病。

主要变现为发热、腹痛、腹泻、脓血便,重者可有惊厥及休克。

细菌性痢疾属中医“痢疾”和“疫毒痢”范畴。

临床根据不同的证候表现将“痢疾”分为“湿热痢”、“疫毒痢”、“寒湿痢”、“阴虚痢”、“虚寒痢”、“休息痢”6型,儿科临床以前3型多见。

湿热痢发热,腹痛,里急后重,下痢赤白相间,肛门灼热,小便短赤。

苔黄腻,脉滑数。

疫毒痢发病急骤,痢下鲜紫脓血,高热口渴,头痛烦躁,甚则神昏痉厥。

舌质红绛,苔黄燥,脉滑数。

寒湿痢痢下日久,赤白黏脓,脐腹灼痛,食少,心烦口干,手足心热。

舌质红绛少苔,或舌光红乏津,脉数。

阴虚痢下痢稀薄,带有白冻,甚则滑脱不禁,或腹部隐痛,食少神疲,四肢不温,腰酸怕冷。

舌淡苔薄白,脉沉细而弱。

休息痢下痢时发时止,日久难愈,饮食减少,神疲怕冷,喜卧,大便夹有黏液或见赤色。

舌质淡苔腻,脉濡软。

本病治疗以请热毒、消积滞最为常用。

痢疾初起,重在祛邪,后期注重调理脾胃和气血;久痢则应注意扶正,或养阴止痢,或温阳固涩;对虚中夹实,反复发作者,需根据虚实缓急,以施攻补。

生活常识分享。

1 说明本指南为国家中医药管理局立项的《2014年中医药部门公共卫生服务补助资金中医药标准制修订项目》之一,项目负责部门为中华中医药学会,在中医临床诊疗指南制修订专家总指导组和儿科专家指导组的指导、监督下实施。

1.1 临床证据的检索策略以“细菌性痢疾”“痢疾”“诊断”“治疗”“中医药”“中西医结合”等作为检索词,检索中国期刊全文数据库(CNKI)、中文科技期刊数据库(维普)、万方全文数据库、中国优秀博硕士学位论文全文数据库等,检索年限从建库到2015年2月,以“bacterial dysentery”“diagn osis”“Chinese medicine”“integrated traditional and Western medicine”等作为关键词,检索MEDLINE、COCHRANE图书馆、Clinical Trial、美国国立指南库(the N ational Guideline Clearing house,NGC)等,检索年限近25年内,选择中医及中西医结合治疗性文献作为评价对象。

手工检索:主要检索诊疗指南、标准、规范、药品说明书、专利说明书,以及相关中西医儿科教材、专著,同时注意搜集未公开发表的科研报告、学位论文、会议论文等灰色文献。

在形成草案前,基于文献研究确定调查问卷,调查获得最终结果后,以问卷结果确定的方剂、中成药及其他疗法名称,再进行一次检索,以防止漏检,并获得高质量的证据。

对于来自同一单位同一时间段的研究和报道以及署名为同一作者的实质内容重复的研究和报道,则选择其中1篇作为目标文献。

根据以上检索策略,项目工作组在文献检索阶段共搜集到与本病相关的文献632篇。

1.2 文献评价具体内容见《中医儿科杂志》2016年第12卷第1期第1~2页相关内容。

1.3 证据评价分级和文献推荐级别[1]具体内容见《中医儿科杂志》2016年第12卷第1期第1~2页相关内容。

1.4 指南工作组2015年中医临床诊疗指南儿科专家指导组成员名单如下。

细菌性痢疾的中西医结合诊疗方案与思路细菌性痢疾(bacillary dysentery)亦称志贺菌病(shigellosis),简称菌痢,是由志贺菌属(Shigella)痢疾杆菌引起的肠道传染病。

该病主要通过消化道传播,好发于夏秋季节。

主要病变为直肠、乙状结肠的黏膜呈现溃疡性炎症,多表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重、排黏液脓血便等,重者出现感染性休克和/或中毒性脑病。

痢疾杆菌各组及各血清型之间无交叉免疫,且病后免疫力低下,可反复感染。

本病多为急性发作,少数慢性化。

该病在《素问·生气通天论》中早有记载,称为“肠澼”。

唐代《备急千金要方》称本病为“滞下”。

“痢疾”病名首见于宋代医家严用和所著的《济生方·痢疾论治》。

金元时期已认识到本病具有传染性和流行性,称之为“时疫痢”。

中西医结合方法治疗本病已取得了重大进展。

一、病原学痢疾杆菌属于肠杆菌科志贺菌属,菌体小,无鞭毛、荚膜和芽孢,有菌毛,革兰染色阴性、兼性厌氧菌,在普通培养基中生长良好。

宋氏志贺菌抵抗力最强,福氏志贺菌次之,痢疾志贺菌最弱。

对紫外线、酸和常用消毒剂敏感,加热60 ℃10分钟即可杀灭。

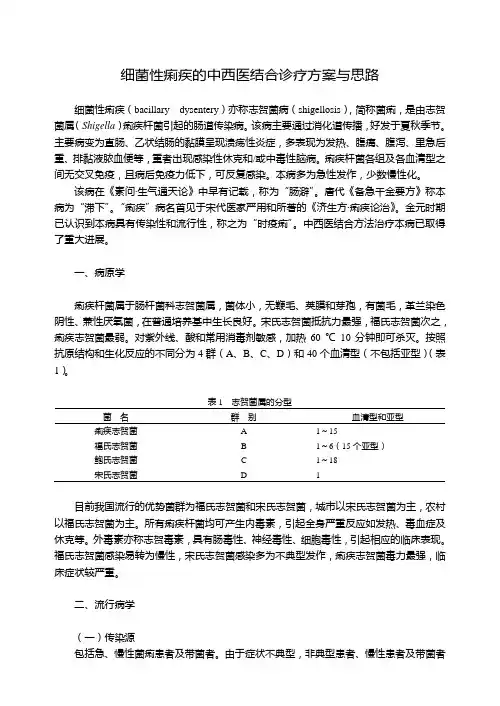

按照抗原结构和生化反应的不同分为4群(A、B、C、D)和40个血清型(不包括亚型)(表1)。

表1志贺菌属的分型菌名群别血清型和亚型痢疾志贺菌福氏志贺菌鲍氏志贺菌宋氏志贺菌ABCD1~151~6(15个亚型)1~181目前我国流行的优势菌群为福氏志贺菌和宋氏志贺菌,城市以宋氏志贺菌为主,农村以福氏志贺菌为主。

所有痢疾杆菌均可产生内毒素,引起全身严重反应如发热、毒血症及休克等。

外毒素亦称志贺毒素,具有肠毒性、神经毒性、细胞毒性,引起相应的临床表现。

福氏志贺菌感染易转为慢性,宋氏志贺菌感染多为不典型发作,痢疾志贺菌毒力最强,临床症状较严重。

二、流行病学(一)传染源包括急、慢性菌痢患者及带菌者。

由于症状不典型,非典型患者、慢性患者及带菌者常被误诊或漏诊,易造成菌痢的传播,具有重要的流行病学意义。

细菌性痢疾诊疗指南与操作规范【概述】细菌性痢疾(Bacillary dysentery,shigellosis,简称菌痢)是由志贺菌(Genus shigellae,又称痢疾杆菌)引起的肠道传染病。

主要临床表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重及粘液脓血便,严重者有感染性休克或/和中毒性脑病。

临床表现轻重悬殊,轻者能自愈,重者可导致死亡。

全年均有发生,夏季为高峰季节。

各年龄组儿童均易感,多见于3岁以上儿童。

细菌性痢疾分为急性(包括轻型、普通型、中毒型)、慢性菌痢。

中毒型菌痢(毒痢)起病急骤、发展迅速、极为凶险,主要发生在2~7岁儿童,根据其临床表现可分为休克型、脑型和混合型,早期诊断、及时准确治疗可明显降低病死率。

【病史要点】1.不洁饮食史,腹泻病人接触史。

2.热型、热度(常为突起高热)。

有无寒颤、抽搐及其次数、意识改变。

3.肠道症状出现的时间,与发热的关系。

腹痛的性质、程度、部位;腹泻次数,大便性状、颜色,有无脓血,有无里急后重。

中毒型病初可无腹泻及脓血便。

4.精神、食欲、尿量。

【体检要点】1.有无脱水、代谢性酸中毒及其程度。

2.有无周围循环衰竭征象:包括面色、皮肤有无大理石样花纹、肢端循环、甲床颜色、血压、心率、呼吸次数。

3.有无神志改变,意识障碍程度,脑膜刺激征;有无呼吸浅快、节律不齐、暂停等中枢性呼吸衰竭表现。

【辅助检查】1.血常规血象高,以中性为主,严重时可下降。

2.大便常规WBC ≥(++)/HP,少量RBC和不同程度吞噬细胞诊断即确定。

3.大便培养大便培养阳性可证实诊断,并可作药敏指导抗菌选药,但阴性不能排除。

【诊断要点及鉴别诊断】1. 诊断要点1)普通型起病急,发热,腹痛,腹泻粘液脓血便伴里急后重。

失水轻,循环好。

个别病例在发病24~48小时内转变为中毒型。

2)中毒型起病急骤,发展迅速,临床以严重毒血症为主要表现,病初肠道症状轻甚至缺乏。

按临床表现又分为:①休克型:最常见,以感染性休克为主要表现。

附件4细菌性痢疾诊疗方案(2023年版)细菌性痢疾(Bacillary dysentery)简称菌痢,是由志贺菌属(Shigella)引起的一种肠道传染病,又称志贺菌病(Shigellosis),是全球范围内引起人类腹泻的主要病因之一,是欠发达以及发展中国家儿童感染性腹泻致死的主要病种,发展中国家的罹患水平明显高于发达国家。

菌痢是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。

为进一步规范菌痢临床诊疗工作,结合国内外研究进展和诊疗经验,制定本诊疗方案。

一、病原学志贺菌属于肠杆菌科,志贺菌属。

菌体短小,无芽孢,无荚膜,无鞭毛,有菌毛,革兰染色阴性,兼性厌氧。

根据生化反应和O抗原的不同,志贺菌属分为4种血清群:痢疾志贺菌(S.dysenteria,A群)、福氏志贺菌(S.flexneri,B群)、鲍氏志贺菌(S.boydii,C群)、宋内志贺菌(S.sonnei,D群)。

不同血清群感染引起的临床表现严重程度不一,痢疾志贺菌最为严重,可引起中毒型痢疾,而宋内志贺菌与鲍氏志贺菌感染致泻的症状则较轻。

福氏志贺菌感染后较易转为慢性。

我国以福氏和宋内志贺菌占优势。

志贺菌可以产生内毒素和外毒素。

内毒素引起全身反应如发热、毒血症及休克等。

外毒素又称志贺毒素,有肠毒性、神经毒性和细胞毒性。

志贺菌生存能力较强,最适生长温度为37℃,最适PH 为7.2~7.4,对理化因素的抵抗力较其他肠杆菌弱,对紫外线、高温和常用化学消毒剂敏感。

二、流行病学(一)传染源。

患者和带菌者是主要传染源。

(二)传播途径。

主要经消化道传播。

通过手、食物和水等经口摄入感染,也可通过接触患者或带菌者的生活用具而感染。

(三)易感人群。

人群普遍易感。

学龄前儿童和青壮年为高发人群。

儿童、老年人和营养不良者较易出现重症和死亡。

部分成人感染后可无症状。

病后可获得一定的免疫力,但持续时间短。

不同血清群间无交叉保护性免疫。

三、发病机制志贺菌进入下消化道侵入结肠黏膜上皮细胞,进入固有层繁殖、释放毒素,进而引起肠黏膜炎症反应,固有层毛细血管及小静脉充血,炎症细胞浸润,血浆渗出,进而导致固有层小血管循环障碍引起上皮细胞变性、坏死。

细菌性痢疾诊断标准GB 106002-1995前言细菌性痢疾(以下简称菌痢)是由志贺菌(又称痢疾杆菌)引起的急性肠道传染病,是常见多发病,其发病率在我国法定报告的甲、乙类传染病中居首位,而且往往引起暴发或流行,对劳动力影响很大。

根据《中华人民共和国传染病法》及《中华人民共和国传染病法实施细则》,特制定本标准。

本标准的附录A、附录B是标准的附录。

本标准的附录C、附录D是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

1 范围本标准规定了细菌性痢疾和阿米巴痢疾的诊断标准及防治原则。

本标准适用于各级医疗、卫生防疫机构作为细菌性痢疾和阿米巴痢疾的诊断及防治依据。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4789.4—94 食品卫生微生物学检验沙门氏菌检验GB 4789.5—94 食品卫生微生物学检验志贺氏菌检验GB 4789.6—94 食品卫生微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验3 细菌性痢疾诊断标准及处理原则3.1 诊断原则须依据流行病学史,症状体征及实验室检查进行综合诊断。

确诊则须依赖于病原学的检查。

3.2 诊断标准3.2.1 流行病学史:病人有不洁饮食或与菌痢病人接触史。

3.2.2 症状体征3.2.2.1 急性非典型菌痢症状轻,可仅有腹泻、稀便。

3.2.2.2 急性普通型(典型)菌痢急性起病、腹泻(除外其他原因的腹泻)、腹痛、里急后重、可伴发热、脓血便或粘液便、左下腹部压痛。

3.2.2.3 急性中毒型菌痢发病急、高热、呈严重毒血症症状,小儿起病时可无明显腹痛腹泻症状,常需经灌肠或肛拭做粪检,才发现是菌痢。

根据主要临床表现有以下类型:休克型(周围循环衰竭型):有感染性休克症,如面色苍白、四肢厥冷、脉细速、血压下降、皮肤发花、发绀等。

脑型(呼吸衰竭型):有脑水肿表现,如烦燥不安、惊厥、嗜睡或昏迷、瞳孔改变,甚至出现脑疝、呼吸衰竭。

儿童细菌性痢疾的诊疗方案细菌性痢疾,简称菌痢,是由志贺菌属引起的肠道传染病。

临床特征有发热、腹痛、腹泻、黏冻脓血便、里急后重;重者有惊厥和休克,可导致死亡。

依病程可分为急性、慢性两期。

儿童期的凶险发作称中毒型菌痢。

【诊断要点】(1)症状:发热、腹痛、腹泻、里急后重、黏液脓血便,每日数十次,量少。

中毒性菌痢起病急骤、突然高热、反复惊厥、嗜睡、昏迷、迅速发生循环衰竭和呼吸衰竭,而肠道症状轻或无,病情凶险。

(2)体征:精神萎靡,中毒型菌痢有意识障碍;失水通常不显著;腹部触诊不适或轻压痛。

(3)粪常规:镜下见成堆脓细胞,伴红细胞及少量吞噬细胞。

(4)粪培养:在应用抗生素前送检,可检出痢疾杆菌。

(5)分子生物学检测:以基因探针及PCR 法行核酸检测。

(6)其他:血常规+CRP、尿常规、粪痢疾杆菌抗原检测,必要时乙状结肠镜检查。

【治疗要点】(1)一般治疗:消化道隔离至临床症状消失及粪便培养连续2次阴性。

给予易消化、高热量、高维生素饮食。

(2)抗感染治疗:选择敏感抗菌药物治疗。

对于肠道黏膜病变经久不愈者,可采用抗生素保留灌肠疗法。

(3)调节肠道菌群:可予以益生菌,以利肠道正常菌群恢复。

(4)对症治疗:高热或严重腹泻有脱水者,应静脉输液,补充电解质,纠正酸中毒,及时使用抗菌药物。

用冷生理盐水灌肠降温。

【处方】1.西医处方处方1:补液,重症高热、脱水患儿用(入院第1天)。

轻度脱水者可用口服补液盐(ORS)。

10%氯化钾1~2ml/kg 用10% 葡萄糖注射液稀释成0.15%~0.3%浓度,静脉滴注(排尿后补钾)。

处方3:抗菌治疗(轻症患儿用)。

阿莫西林(羟氨苄青霉素)100mg/(kg·d),分4次口服。

或复方磺胺甲恶唑(复方新诺明,SMZco)50mg/(kg·d),分2次口服。

或头孢克肟4~6mg/(kg·d),分2次口服。

或氨苄西林(氨苄青霉素)200mg/(kg·d),分2次口服。

中医儿科临床诊疗指南•小儿细菌性痢疾(制订)(草案)1 范围本指南提出了小儿细菌性痢疾的诊断、辨证、治疗、预防和调护建议。

本指南适用于18周岁以下人群细菌性痢疾的诊断和防治。

本指南适合中医科、儿科、感染科等相关临床医师使用。

2 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

细菌性痢疾bacillary dysentery。

细菌性痢疾是由志贺氏菌属引起的急性肠道传染病,简称菌痢。

临床特征是腹痛、腹泻、里急后重及黏液脓血样便,伴有发热、全身毒血症状,重者并发中毒性休克和(或)中毒性脑病。

志贺氏菌属分为4群:志贺痢疾杆菌(Shigella)(A群),福氏痢疾杆菌(Flexneri)(B群),鲍氏痢疾杆菌(Boydii)(C群)和宋内氏痢疾杆菌(Sonnei)(D群)[1]。

属于中医“痢疾”“肠澼”“赤白痢”“疫毒痢”“噤口痢”等范畴。

3 诊断3.1病史多有饮食不洁史[1],潜伏期1~3日,短至数小时,长达8日。

有明显季节性,7、8、9月为发病高峰。

发病年龄以10岁以下小儿多见,男多于女。

近年来发病率呈下降趋势。

[2-3] 3.2 临床表现[4]3.2.1 急性菌痢发热,腹痛,腹泻,脓血或黏液便,部分患儿伴有呕吐,里急后重感。

查体可见左下腹压痛及肠鸣音亢进。

乳幼儿及新生儿症状常不典型。

3.2.2 中毒性菌痢起病急骤,病势凶险,初期肠道症状多不明显甚至无腹痛与腹泻,高热或体温不升,惊厥,意识障碍,全身中毒症状明显,周围循环衰竭,中枢性呼吸衰竭,感染性休克,甚至合并DIC等。

若抢救及时预后尚可,极少部分患儿可有生命危险或遗留有后遗症。

3.2.3慢性菌痢病程≥2个月,持续或间歇性腹泻伴脓血便,在暴食、冷食或劳累后急性发作,且排除再感染,有乏力、贫血等表现。

或症状消失已有2个月以上,但粪便培养痢疾杆菌阳性。

3.3 实验室检查[4-5]血常规:白细胞总数及中性粒细胞比率增高,慢性期可出现血红蛋白及红细胞减少。

大便常规:肉眼可见黏液,脓血状。

小儿菌痢中医辩证施治中毒型菌痢是急性细菌性痢疾的暴发型,是由痢疾杆菌所致的肠道传染病。

临床特点为突发高热、抽搐、昏迷,或迅速出现休克或呼吸衰竭,以2~7岁小儿多见,发病急骤,病情严重。

少数病例开始为普通型急性痢疾,1~2天内才转为中毒型。

近年来本病有减少趋势。

中医称中毒型菌痢为“疫毒痢”、“疫痢”、“时疫痢”。

【病因病机】染有疫毒等不洁之物,从口入腹,蕴伏肠胃,为其主要发生原因。

受凉、疲劳、饥饿,以及患其他疾病后体弱未复,则为本病的诱因。

【辨证论治】1.疫毒内闭证[证候] 突然高热,恶心呕吐,烦躁不宁,甚则反复惊厥,神志不清,或痢下脓血。

舌质红,苔黄或灰糙,脉数有力。

[治法] 清肠解毒,泄热开窍。

[方药] 黄连解毒汤。

主要药物:黄连、黄芩、黄柏、栀子、甘草等。

有抽搐者,加钩藤、全蝎平肝息风;呕吐而舌苔厚者,加玉枢丹芳香辟秽,降逆和胃;惊厥抽风频繁,神志不清者,药用安宫牛黄丸、羚角钩藤汤,或用蜈蚣、全蝎、僵蚕镇惊息风;壮热狂躁,皮肤出血点者,可用犀角地黄汤,或用牡丹皮、紫草凉血解毒;大便量少或无粪便,肚腹作胀者,可加大黄、枳实荡涤腑气,导毒下行,且有急下存阴之功。

2.内闭外脱证[证候] 突然出现面色苍白,四肢厥冷,或汗出不温,皮肤可见花纹,口唇发绀。

严重者可见口吐咖啡样痰,呼吸浅促或节律不匀,脉细数有力,血压明显下降等危象。

[治法] 扶正固脱,潜阳息风。

[方药] 参附汤,或参附龙牡救逆汤。

主要药物:人参、附子、生龙骨、牡蛎等。

以人参、附子煎汤灌服,或参附龙牡救逆汤,重在回阳救逆。

如脱象已解,而闭证存在,则按毒邪内闭治疗;如呼吸浅促不匀,肾气失纳,肾为气之根,可重用五味子、山萸肉以固纳肾气;口舌青紫或见血瘀征象者,可加用桃红四物汤活血化瘀。

【经验方剂】1.荡痢平[药物组成] 川黄连6克,广木香4.7克,白头翁9克,秦皮6克,山楂炭9克,川厚朴4.7克,血余炭9克,藿香梗4.7克,车前子9克,谷芽炭9克,麦芽炭9克。

细菌性和阿米巴性痢疾诊断标准(ws287-2008)1 范围本标准规定了细菌性痢疾和阿米巴性痢疾的诊断依据、诊断原则、诊断和鉴别诊断。

本标准适用于全国各级各类医疗卫生机构及其工作人员对细菌性痢疾和阿米巴性痢疾的诊断、报告。

第一部分细菌性痢疾2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

2.1 细菌性痢疾 bacillary dysentery简称菌痢,是由志贺菌属细菌引起的肠道传染病。

2.2中毒型细菌性痢疾 toxic bacillary dysentery起病急骤,突起寒战、高热,迅速发生循环衰竭和(或)呼吸衰竭。

3 诊断依据3.1 流行病学史患者有不洁饮食和(或)与菌痢患者接触史。

3.2 临床表现3.2.1 潜伏期数小时至7d,一般1d-3d。

3.2.2 临床症状和体征起病急骤,畏寒、寒战伴高热,继以腹痛、腹泻和里急后重,每天排便10次-20次,但量不多,呈脓血便,并有中度全身中毒症状。

重症患者伴有惊厥、头痛、全身肌肉酸痛,也可引起脱水和电解质紊乱,可有左下腹压痛伴肠鸣音亢进。

3.2.3 临床分型3.2.3.1 急性普通型(典型)起病急,畏寒、发热,可伴乏力、头痛、纳差等毒血症症状,腹泻、腹痛、里急后重,脓血便或黏液便,左下腹部压痛。

3.2.3.2 急性轻型(非典型)症状轻,可仅有腹泻、稀便。

3.2.3.3 急性中毒型3.2.3.3.1 休克型(周围循环衰竭型)感染性休克表现,如面色苍白、皮肤花斑、四肢厥冷、发绀、脉细速、血压下降等,可伴有急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)。

常伴有腹痛、腹泻。

3.2.3.3.2 脑型(呼吸衰竭型)脑水肿甚至脑疝表现,如烦躁不安、惊厥、嗜睡或昏迷、瞳孔改变,呼吸衰竭,可伴有ARDS,可校址有不同程度的腹痛、腹泻。

3.2.3.3.3 混合型具有以上两型的临床表现:3.2.3.4 慢性急性细菌性痢疾反复发作或迁延不愈病程超过2个月以上。

细菌性痢疾诊疗指南与操作规范【概述】细菌性痢疾(Bacillary dysentery,shigellosis,简称菌痢)是由志贺菌(Genus shigellae,又称痢疾杆菌)引起的肠道传染病。

主要临床表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重及粘液脓血便,严重者有感染性休克或/和中毒性脑病。

临床表现轻重悬殊,轻者能自愈,重者可导致死亡。

全年均有发生,夏季为高峰季节。

各年龄组儿童均易感,多见于3岁以上儿童。

细菌性痢疾分为急性(包括轻型、普通型、中毒型)、慢性菌痢。

中毒型菌痢(毒痢)起病急骤、发展迅速、极为凶险,主要发生在2~7岁儿童,根据其临床表现可分为休克型、脑型和混合型,早期诊断、及时准确治疗可明显降低病死率。

【病史要点】1.不洁饮食史,腹泻病人接触史。

2.热型、热度(常为突起高热)。

有无寒颤、抽搐及其次数、意识改变。

3.肠道症状出现的时间,与发热的关系。

腹痛的性质、程度、部位;腹泻次数,大便性状、颜色,有无脓血,有无里急后重。

中毒型病初可无腹泻及脓血便。

4.精神、食欲、尿量。

【体检要点】1.有无脱水、代谢性酸中毒及其程度。

2.有无周围循环衰竭征象:包括面色、皮肤有无大理石样花纹、肢端循环、甲床颜色、血压、心率、呼吸次数。

3.有无神志改变,意识障碍程度,脑膜刺激征;有无呼吸浅快、节律不齐、暂停等中枢性呼吸衰竭表现。

【辅助检查】1.血常规血象高,以中性为主,严重时可下降。

2.大便常规WBC ≥(++)/HP,少量RBC和不同程度吞噬细胞诊断即确定。

3.大便培养大便培养阳性可证实诊断,并可作药敏指导抗菌选药,但阴性不能排除。

【诊断要点及鉴别诊断】1. 诊断要点1)普通型起病急,发热,腹痛,腹泻粘液脓血便伴里急后重。

失水轻,循环好。

个别病例在发病24~48小时内转变为中毒型。

2)中毒型起病急骤,发展迅速,临床以严重毒血症为主要表现,病初肠道症状轻甚至缺乏。

按临床表现又分为:①休克型:最常见,以感染性休克为主要表现。

细菌性痢疾(小儿痢疾)细菌性痢疾(小儿痢疾)细菌性痢疾是由痢疾杆菌所引起的肠道传染病。

中医认为:本病由外感湿热、疫毒之气,内伤饮食生冷所致。

夏秋季多见。

以发热、腹痛、里急后重和泻下脓血粘液,日下数次至十数次不等为特征。

3~7岁儿童常可突然发病,表现为高热、惊厥、昏迷、四肢发冷等症,此为“中毒性菌痢”,甚者可危及生命,须及时救治。

湿热痢(急性菌痢)下痢赤白粘冻,腹痛,里急后重,小便短赤,可伴发热。

治宜清热化湿解毒,兼以理气行血。

有表证者宜疏表,有积滞者宜推荡,忌收涩止泻。

(一)处方:樱桃100~150克。

用法:将樱桃去核,压取原汁。

每日1剂,1次服完,连服5~7天。

(二)处方:淡豆豉15~30克,大蒜头24克。

用法:将大蒜头剥去薄皮洗净,与淡豆豉共捣烂如泥,放碗内置锅中隔水蒸熟。

每日1剂,分1~2次服完,连服5~7剂。

(三)处方:黄连6克,吴茱萸1.5克,白芍15克。

用法:水煎,每日3次,温服。

本方适用于湿热痢。

(四)处方:葎草60克,焦楂30克,木槿花15克,清茶3克。

用法:水煎分3服。

(五)处方:铁苋菜30克,野苋菜30克,马齿苋30克。

用法:水煎分3次服。

(六)处方:白糖20克,鲜旱莲草30~50克。

用法:将旱莲草用温开水洗净,捣烂榨取浓汁,与白糖混和,置锅内隔水蒸化,凉后备用。

每日1剂,分1~2次服完,连服5~7天。

1岁以下小儿酌减。

(七)处方:柿饼若干只,红糖或白糖适量。

用法:将柿饼置炭火上煅烧存性,研成细末,红痢用等量白糖,白痢用等量红糖,调匀,装瓶备用。

1~2岁小儿每次15克,3~5岁者每次20克,6岁以上者每次30克,用温开水冲服。

每日2~3次,连服5~7天。

寒湿型腹痛,痢下白色粘冻,或白多红少,食少神疲,畏寒腹胀。

治以温中燥湿,佐以解毒。

(一)处方:肉桂末1.5克,当归3克,陈皮3克,山楂6克,红糖适量。

用法:先将前4药浓煎去渣,入粳米煮成粥,待粥熟后调入肉桂末与红糖食用。

每日服2次。

细菌性痢疾中医适宜技术细菌性痢疾,简称菌痢,是由痢疾杆菌引起的一种常见急性肠道传染病。

临床主要表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重和黏液脓血便。

本病属中医学的“肠癖”、“下利赤白”等范畴。

病因病机外感湿热疫毒之邪,内伤饮食生冷不洁之物,湿热积滞交结蕴阻脾胃而致。

邪停中焦,阻塞气机,则腹痛、里急后重;搏结气血,熏蒸脂膜,肠道脉络损伤,则痢下脓血。

若疫毒炽盛,侵入营血,内陷心包,引动肝风,则出现高热神昏、谵语、痉厥的疫毒痢;若湿热疫毒上攻于胃,或久痢伤正,胃虚气逆,不能进食,则形成噤口痢。

辨证论治1.湿热痢:腹痛,下痢赤白脓血,里急后重,肛门灼热,便次频数,日行数十次,解而不畅,小便短赤,发热较高,口干口苦,舌红苔黄腻,脉滑数。

[治法方药] 清热化湿,调气行血。

芍药汤加减。

2.疫毒痢:发病急剧,高热口渴,呕恶烦躁,甚则神昏谵语,抽搐不已或面白肢冷,呼吸急促不匀,腹痛剧烈,下痢脓血,肛门灼痛,舌红绛,苔黄燥,脉滑数或沉细而数。

[治法方药] 清热凉血,解毒辟秽。

白头翁汤加减。

3.寒湿痢:恶寒肢冷,痢下脓血,赤少白多,或纯为黏液白胨,胸脘胀闷,腹部隐痛,里急后重,日行数次,身重倦怠,舌淡胖,苔白腻,脉濡缓。

[治法方药] 温化寒湿,行气和血。

胃苓汤加减。

4.虚热痢:久痢脓血、赤白相兼、腹痛绵绵,里急后重,肛门灼热,形体消瘦,午后低热,虚烦口干,倦怠乏力,舌红少苔,脉细数。

[治法方药] 滋阴清热,和血止痢。

驻车丸合黄芩汤加减。

5.虚寒痢:下痢日久,便下稀薄,多为白色黏冻,甚则滑脱失禁下,下腹隐痛,喜暖喜按,四肢不温,腰酸怕冷,乏力倦怠,食欲缺乏,舌淡苔白,脉细弱。

[治法方药] 温补脾肾,涩肠止痢。

真人养脏汤加减。

6.休息痢:下痢时发时止,经久不愈,发作时便下稀溏,混杂紫血黏液伴有恶臭,日行3~5次,腹痛,里急后重;休止期无明显的肠道症状,舌淡苔腻,脉细弱。

[治法方药] 发作期清肠化浊,和络止痛。

休止期益气健脾,补血扶正。