中医儿科临床诊疗指南·疳证(修订)

- 格式:pdf

- 大小:302.81 KB

- 文档页数:5

1 说明本指南为国家中医药管理局立项的《2014年中医药部门公共卫生服务补助资金中医药标准制修订项目》之一,项目负责部门为中华中医药学会,在中医临床诊疗指南制修订专家总指导组和儿科专家指导组的指导、监督下实施。

1.1 临床证据的检索策略以“疳证”“疳积”“疳症”“病因”“诊断”“治疗”“中医药”“中西医结合”等作为检索词组合,检索中国学术期刊(网络版)、中文科技期刊数据库(维普)、万方数据知识服务平台、中国优秀博硕士学位论文全文数据库等,检索年限从建库到2016年2月,以“营养不良”“innutr it ion”“malnutrition”“cacotrophy”“dystrophia”“cacotrophia”等作为关键词,检索MEDLINE、COCHRANE图书馆、Clinical Trial、美国国立指南库(the National Gui deline Clearing house,NGC)等,检索年限近25年内,选择中医及中西医结合治疗性文献作为评价对象。

手工检索:文献主要来源于诊疗指南、标准、规范、药品说明书、专利说明书以及中医儿科教材、西医儿科教材、相关专著。

同时注意搜集未公开发表的科研报告、学位论文、会议论文等灰色文献。

在形成草案前,以“健胃消食口服液”“健脾八珍糕”“肥儿丸”“人参养荣丸”“十全大补颗粒”“明目地黄丸”“石斛夜光丸”等作为检索词,补充检索至2016年2月的文献,选择中医及中西医结合治疗、预防类文献作为评价对象。

对于来自同一单位同一时间段的研究和报道以及署名为同一作者的实质内容重复的研究和报道,则选择其中1篇作为目标文献。

根据以上检索策略,项目工作组在文献检索阶段共搜集到与本病相关的文献555篇。

1.2 文献评价具体内容见《中医儿科杂志》2016年第12卷第1期第1~2页相关内容。

1.3 证据评价分级和文献推荐级别[1]具体内容见《中医儿科杂志》2016年第12卷第1期第1~2页相关内容。

中医儿科临床诊疗指南疳证疳证是一种常见的儿科疾病,多见于1-5岁的儿童。

它主要表现为形体消瘦、饮食异常、面色无华等症状,严重影响着儿童的生长发育和身体健康。

本文将为读者提供一份中医儿科临床诊疗指南,以帮助医生和家长更好地诊断和治疗疳证。

疳证的诊断主要依据症状、体征和辅助检查。

患儿多有食欲不振、消化不良、形体消瘦、面色无华、头发干枯等症状,严重者可出现贫血、营养不良、消化不良性腹泻等。

辅助检查可发现血常规、微量元素、肝功能等异常。

中医治疗疳证多采用综合治疗手段,包括饮食调理、药物治疗和针灸治疗。

饮食方面,应遵循“三餐定时定量,荤素搭配,营养均衡”的原则,适当增加蛋白质、脂肪和糖的摄入。

药物治疗方面,可根据患儿的证候选用健脾开胃、消食化积、养血补气等中药方剂。

针灸治疗则可选用足三里、中脘、脾俞等穴位进行针刺或艾灸。

对于疳证患儿,西医治疗主要针对病因和并发症。

对于感染性疳证,可使用抗生素和抗病毒药物进行治疗;对于营养不良和贫血,可进行相应的对症治疗。

预防疳证的关键在于合理的饮食和营养均衡。

家长应孩子的饮食,避免过度喂养和偏食。

适当的户外活动和心情舒畅也有助于预防疳证的发生。

疳证在基层医疗单位和综合医院中均有应用。

在基层医疗单位,可通过定期开设健康讲座和义诊,提高家长对疳证的认识和重视程度,早期发现并干预疳证。

在综合医院,儿科医生应加强对疳证的诊疗,通过中西医结合的方法,迅速有效地改善患儿的症状和体征,降低并发症的发生率。

疳证是一种严重影响儿童生长发育和身体健康的疾病。

通过中医和西医的综合治疗,可以有效地改善患儿的症状和体征,降低并发症的发生率。

家长和医生应孩子的饮食和生活习惯,早期发现并干预疳证,以促进儿童的健康成长。

本指南旨在为医生和家长提供一份实用的疳证诊疗指南,希望能够对大家有所帮助。

概述小儿汗证是指小儿在安静状态下,全身或局部出汗过多,甚至大汗淋漓的一种病症。

中医认为,小儿汗证多由体质虚弱、营卫不固、阴虚内热等多种原因引起。

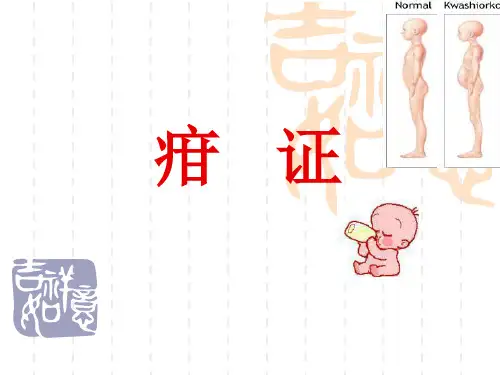

疳证infantile consumption中医以面黄肌瘦,毛发稀黄,食欲反常,肚腹膨胀,大便失调等为特征的儿科慢性病证。

多见于1~5岁儿童。

起病缓慢,病情随病程延长而加重,影响儿童生长发育。

相当于西医学的营养不良。

治疗以调理脾胃为主。

引起疳证的原因很多:一是乳食无度,饮食不节,过食油腻、香甜及生冷食品,损伤脾胃,脾胃运化失职,水谷精微不能吸收,脏腑躯体失于滋养,渐至形体消瘦,气血俱虚,而成疳证;二是喂养不当,母乳不足或过早断奶,未能及时给以辅助食品,导致营养不足,气血不能濡养脏腑、肌肉,而成疳证;三是由于疾病影响,如慢性泄泻、慢性痢疾、长期呕吐、肠道寄生虫病等,经久不愈,伤及脾胃之气,致使运化失常而成疳证。

疳证的治疗一般按早期、中期、晚期论治:①早期,形体略见消瘦,面色萎黄,毛发稀疏,多数病儿厌食或食欲不振,精神欠佳,易怒,大便或稀薄或秘结,舌苔薄白,脉象沉缓,为脾虚证。

治宜和脾健运,常用七味白术散、资生健脾丸为主方。

②中期,证见形体明显消瘦,肚腹膨胀,甚则青筋暴露,面色萎黄无光泽,毛发稀黄,精神不振,或易烦躁激动,睡眠不宁,揉眉挖鼻,咬指磨牙,嗜食异物,食欲减退或多吃多便,舌质偏红、舌苔干燥,脉细弦,为疳积脾虚虫积证。

治宜消积理脾驱虫,常用疳积散、杀虫健脾汤、枳术丸。

③疳证后期,患儿极度消瘦,呈老人貌,皮肤干瘪起皱,精神萎靡,啼哭无力,毛发干枯,腹凹如舟,不思饮食,时有低热,口唇干燥,舌质淡红、少苔,脉沉细,为脾胃两虚、气血不足。

脾胃两虚者宜扶脾养胃,方用参苓白术散;气血两亏者用八珍汤。

捏积、割治、刺四缝等疗法对疳证有一定疗效。

四缝穴是奇穴,位于食、中、无名及小指4指中节,是手三阴经所过之处,针刺四缝可解热除烦、通畅百脉、调和脏腑。

疳证的预防主要应注意饮食调护。

婴儿期最好用母乳喂养,如母乳缺少,亦可用牛、羊奶,但须适当增加米粉、糕干粉、果汁等,以保证营养。

小儿乳食应定时、定量,不可过饥、过饱,不要吃生、冷、硬食。

患儿惠城z,男孩,6Y,因“消瘦1年,腹胀1月余”于2014年07月21日由门诊收入本科。

病例特点:1、福利院儿童,男孩,6Y,因“消瘦1年,腹胀1月余”入院。

既往发现“脑性瘫痪”病史。

2、患儿缘于1年前无明显诱因开始出现体重不增,渐消瘦,胃纳尚可,无挑食、异食,无恶心、嗳气、呕吐,易腹泻,或2~3日大便方解1次,平素易“感冒、发热”,1月余前出现腹胀,无腹痛、哭闹不安,予“开塞露”纳肛后腹胀可稍缓解,今至我院门诊求诊,门诊拟“消瘦、腹胀查因”收住入院。

入院症见:精神稍倦怠,营养不良貌,胃纳一般,夜眠一般,大便2~3一解,小便正常。

3、体查:T37.0℃,R24次/分,P92次/分,Wt11.0kg。

舌淡红,苔腻,脉细。

精神稍倦怠般,营养不良貌。

全身皮肤干燥,可见四肢皮肤脱屑,皮下脂肪菲薄,浅表淋巴结无肿大。

咽无充血,双扁桃体不大,未见脓性分泌物。

颈软,漏斗胸,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音。

心率92次/分,律齐,未闻及杂音。

腹软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未触及,肠鸣音正常。

四肢肌张力稍增高,四肢肌力4+级,双侧膝反射可引出,双侧病理反射未引出。

4、辅查:暂缺。

中医辨病辨证分析:患儿男孩,6Y,因“消瘦1年,腹胀1月余”入院。

本病患儿形体消瘦,面色无华,四肢枯细,肚腹膨胀,舌淡红,苔腻,脉细,四诊合参,当属疳积型疳证。

缘患儿脾胃虚损,气液耗伤,日久而成疳证,本病病位在脾胃,病性虚实兼有,经积极治疗、合理调护,多数愈后尚可,若病程迁延,严重者可致阴歇阳脱等危证。

中医鉴别诊断:中医与积滞鉴别,后者以不思饮食,食而不化,脘腹胀满,大便酸臭为体征。

无形体消瘦。

中医诊断:疳证疳积西医诊断依据:1、患儿男孩,6Y,因“消瘦1年,腹胀1月余”入院。

2、体查:T37.0℃,R24次/分,P92次/分,Wt11.0kg。

精神稍倦怠般,营养不良貌。

全身皮肤干燥,可见四肢皮肤脱屑,皮下脂肪菲薄,浅表淋巴结无肿大。

咽无充血,双扁桃体不大,未见脓性分泌物。