郭永怀个人简历

- 格式:doc

- 大小:206.00 KB

- 文档页数:18

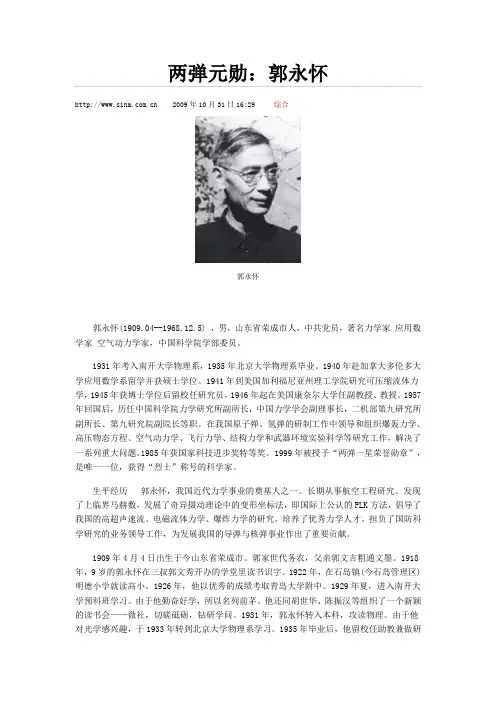

两弹元勋:郭永怀 2009年10月31日16:29 综合郭永怀郭永怀(1909.04--1968.12.5) ,男,山东省荣成市人,中共党员,著名力学家应用数学家空气动力学家,中国科学院学部委员。

1931年考入南开大学物理系,1935年北京大学物理系毕业。

1940年赴加拿大多伦多大学应用数学系留学并获硕士学位。

1941年到美国加利福尼亚州理工学院研究可压缩流体力学,1945年获博士学位后留校任研究员,1946年起在美国康奈尔大学任副教授、教授。

1957年回国后,历任中国科学院力学研究所副所长,中国力学学会副理事长,二机部第九研究所副所长、第九研究院副院长等职。

在我国原子弹、氢弹的研制工作中领导和组织爆轰力学、高压物态方程、空气动力学、飞行力学、结构力学和武器环境实验科学等研究工作,解决了一系列重大问题。

1985年获国家科技进步奖特等奖。

1999年被授予“两弹一星荣誉勋章”,是唯一一位,获得“烈士”称号的科学家。

生平经历郭永怀,我国近代力学事业的奠基人之一。

长期从事航空工程研究。

发现了上临界马赫数,发展了奇异摄动理论中的变形坐标法,即国际上公认的PLK方法,倡导了我国的高超声速流、电磁流体力学、爆炸力学的研究,培养了优秀力学人才。

担负了国防科学研究的业务领导工作,为发展我国的导弹与核弹事业作出了重要贡献。

1909年4月4日出生于今山东省荣成市。

郭家世代务农,父亲郭文吉粗通文墨。

1918年,9岁的郭永怀在三叔郭文秀开办的学堂里读书识字。

1922年,在石岛镇(今石岛管理区)明德小学就读高小。

1926年,他以优秀的成绩考取青岛大学附中。

1929年夏,进入南开大学预科班学习。

由于他勤奋好学,所以名列前茅。

他还同胡世华、陈振汉等组织了一个新颖的读书会——微社,切磋砥砺,钻研学问。

1931年,郭永怀转入本科,攻读物理。

由于他对光学感兴趣,于1933年转到北京大学物理系学习。

1935年毕业后,他留校任助教兼做研究工作,曾和吴大猷等一起研究过喇曼效应。

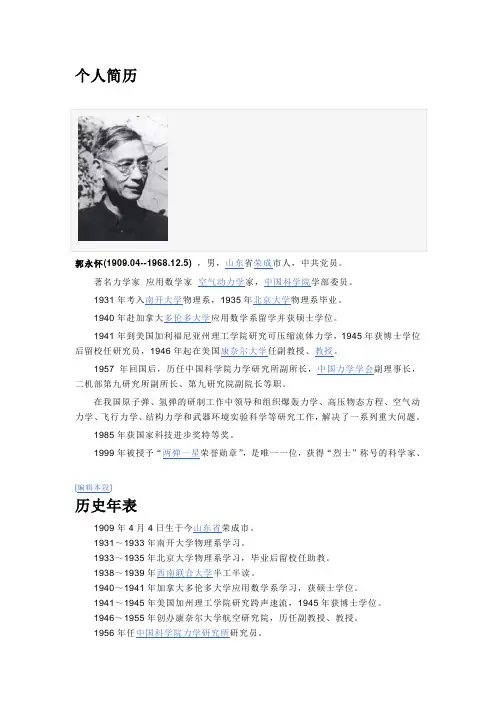

个人简历郭永怀(1909.04--1968.12.5),男,山东省荣成市人,中共党员。

著名力学家应用数学家空气动力学家,中国科学院学部委员。

1931年考入南开大学物理系,1935年北京大学物理系毕业。

1940年赴加拿大多伦多大学应用数学系留学并获硕士学位。

1941年到美国加利福尼亚州理工学院研究可压缩流体力学,1945年获博士学位后留校任研究员,1946年起在美国康奈尔大学任副教授、教授。

1957年回国后,历任中国科学院力学研究所副所长,中国力学学会副理事长,二机部第九研究所副所长、第九研究院副院长等职。

在我国原子弹、氢弹的研制工作中领导和组织爆轰力学、高压物态方程、空气动力学、飞行力学、结构力学和武器环境实验科学等研究工作,解决了一系列重大问题。

1985年获国家科技进步奖特等奖。

1999年被授予“两弹一星荣誉勋章”,是唯一一位,获得“烈士”称号的科学家、[编辑本段]历史年表1909年4月4日生于今山东省荣成市。

1931~1933年南开大学物理系学习。

1933~1935年北京大学物理系学习,毕业后留校任助教。

1938~1939年西南联合大学半工半读。

1940~1941年加拿大多伦多大学应用数学系学习,获硕士学位。

1941~1945年美国加州理工学院研究跨声速流,1945年获博士学位。

1946~1955年创办康奈尔大学航空研究院,历任副教授、教授。

1956年任中国科学院力学研究所研究员。

1957年任中国科学院数学物理化学部学部委员(院士)。

1958年任中国科学院力学研究所常务副所长、《力学学报》主任编辑、中国科学技术大学化学物理系主任。

1960年兼任二机部第九研究院副院长。

1964年任中国航空学会副理事长。

1967年任国防科委空气动力学研究院筹备组副组长。

1968年12月5日逝世。

因所乘飞机在北京机场附近失事而牺牲。

[编辑本段]生平经历郭永怀,我国近代力学事业的奠基人之一。

长期从事航空工程研究。

发现了上临界马赫数,发展了奇异摄动理论中的变形坐标法,即国际上公认的PLK方法,倡导了我国的高超声速流、电磁流体力学、爆炸力学的研究,培养了优秀力学人才。

<div class="article_tit"> “两弹一星元勋”郭永怀 </div> <span>作者 : 舒平夏东</span> <p> 1999年9月18日,在表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家大会上,中央军委主席江泽民饱含激情地说:“他们的英名和功绩,将永远与‘两弹一星’事业的丰功伟绩融为一体,记载在中华民族的光辉史册上。

”同日,中共中央、国务院、中央军委发布决定,对23位“两弹一星元勋”予以表彰。

在追授“两弹一星元勋奖章”的7名功臣中,有一个为许多人感到陌生的名字,那就是郭永怀。

<br/> 郭永怀,1909年4月4日出生于山东荣成,自幼聪颖好学,1931年7月,在“科学救国”思想的感召下,年轻的郭永怀选择了物理学专业,得到了当时国内知名教授顾静薇的垂爱。

两年后,顾静薇推荐郭到在北京大学任教的光学专家饶毓泰教授门下继续深造。

在参加了北京大学的入学考试后,郭永怀如愿以偿地考入了北大物理系。

<br/> 1938年3月,郭永怀离开了日寇铁蹄蹂躏下的北平,克服重重困难,辗转南下来到了昆明,在由北大、清华和南开三校联合成立的西南联合大学物理系半工半读。

面对外敌入侵的痛苦现实,郭永怀由衷地感到:一个没有强大军事力量的国家,将永远会被动挨打。

正是由于这种强烈的爱国激情,郭永怀放弃了自己喜爱的光学专业,改学航空工程,立誓要为我国的军事科学奋斗终生。

<br/> 航空工程是与力学研究紧密相连的,郭永怀为此加入了空气动力学的研究。

这期间,他在周培源教授的指导下学习流体力学,研究流体力学中的一个难题――“湍流理论”。

<br/> 1938年夏,中英庚子赔款基金会留学委员会举行了第七届留学生招生考试。

考试结果,郭永怀与钱伟长、林家翘一起被录取。

永远怀念郭永怀征文永远怀念郭永怀征文47年前的这一天,有一位了不起的科学家惨遭不测,令中央领导震惊,整个科技界震惊!至今,说起这位伟大的科学家,人们依然仰天顿足,扼腕垂泪!郭永怀,1909年出生于山东荣成县一个农民家庭。

他从小放牛拾柴,因家境贫寒9岁才上学,先后在石岛镇明德小学、青岛大学附中就读。

他成绩一直拔尖,受到校方特殊对待和奖励,初中毕业后考上了南开大学预科理工班。

一个农民的孩子能够走上这样一条道路,在当时社会极为罕见,因此他特别珍惜学习的机会,于1933年又考入北京大学物理系。

毕业后,他被著名光学专家饶毓泰留作助手和研究生。

1937年,卢沟桥炮声响起后,郭永怀与北大师生们一起南迁,历尽艰苦跋涉到达昆明,在新建的西南联大改学航空工程。

1939年,他考上了中英“庚子赔款”留学生。

在上海登船前,他发现领到的护照竟是由日本政府所签发,怒不可遏,毅然放弃这次机会。

八个月后,郭永怀接到加拿大的留学通知,进入多伦多大学。

他只用半年就取得了数学硕士学位,接着便选择了空气动力学的一个重要理论问题作为博士论文题目。

因导师认为这一课题难解,他去美国加州理工学院向航空大师冯·卡门请教,并与在那里学习的钱学森、钱伟长等结为好友。

1945年,郭永怀获得博士学位后,到美国康奈尔大学任教,不久就担任了副教授、教授。

1956年,郭永怀冲破美国政府的.阻挠,携全家回到祖国。

经先期回国的钱学森推荐,他担任了中国科学院力学研究所副所长。

郭永怀在回国后的12年间,一直追求进步,加入了中国共产党,把稿酬作为党费上交,并将从国外带回的电动计算机、排风扇交给公家使用。

1960年,中央决定自行研制核武器后,105位科学家组成了一支特殊的科研群体。

郭永怀担任了九院的副院长,主管力学部分,并负责武器化的设计指导。

1963年,他与科研队伍迁往青海新建的基地,在恶劣自然条件下经常风餐露宿,解决了许多重要的动力难题,被戏称为核研究领域的“三尊大菩萨”之一(另两尊是理论、试验部门的负责人)。

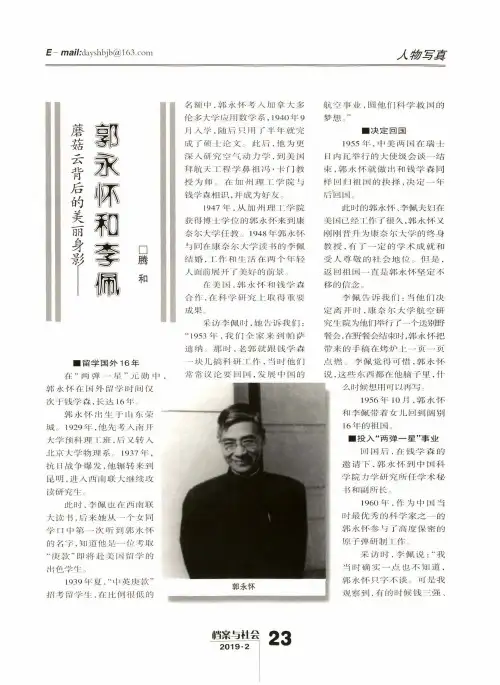

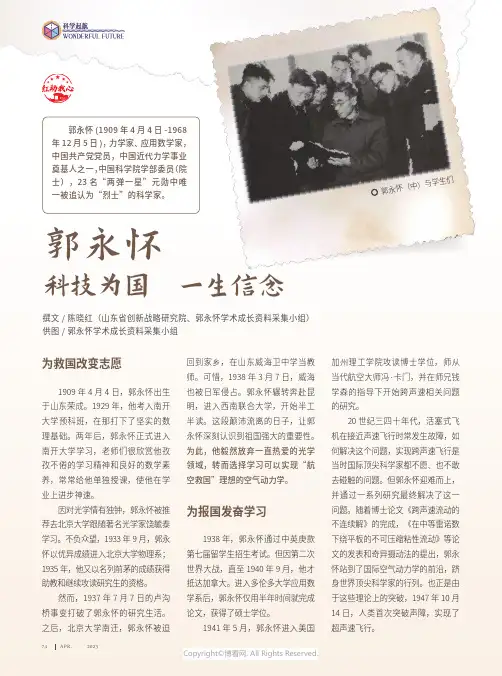

为救国改变志愿9月,郭永7日的卢沟撰文 / 陈晓红(山东省创新战略研究院、郭永怀学术成长资料采集小组)供图 / 郭永怀学术成长资料采集小组郭永怀(1909年4月4日-1968年12月5日),力学家、应用数学家,中国共产党党员,中国近代力学事业奠基人之一,中国科学院学部委员(院士),23名“两弹一星”元勋中唯一被追认为“烈士”的科学家。

回到家乡,在山东威海卫中学当教1938年,郭永怀通过中英庚款第七届留学生招生考试。

但因第二次世界大战,直至1940年9月,他才抵达加拿大。

进入多伦多大学应用数学系后,郭永怀仅用半年时间就完成论文,获得了硕士学位。

1941年5月,郭永怀进入美国下绕平板的不可压缩粘性流动》等论文的发表和奇异摄动法的提出,郭永怀站到了国际空气动力学的前沿,跻身世界顶尖科学家的行列。

也正是由于这些理论上的突破,1947年10月14日,人类首次突破声障,实现了超声速飞行。

郭永怀科技为国 一生信念郭永怀(中)与学生们Copyright ©博看网. All Rights Reserved.75为兴国呕心沥血1956年9月,已获美国康奈尔大学终身正教授职位的郭永怀,回到了阔别16年的祖国。

这16年间,他时刻不忘出国的目的是为了回到祖国、更好地建设祖国。

当周恩来总理在北京中南海怀仁堂询问郭永怀归国后的安排时,他激动地回答:“我想的是尽快投入工作,我要工作。

”郭永怀担任中国科学院力学研究所副所长和核工业部第九研究院副院长期间,倡导中国开展高速空气动力学、电磁流体力学和爆炸力学等新兴学科的研究,同时紧跟国民经济建设需要,让力学研究为筑力学系的学生讲授粘性流体力学,朽篇放出绚烂的光彩。

让同学们在学习专业基础知识的同时,也具备国际化的研究视野和战略科学家的眼光。

其学生张涵信、李家春、俞鸿儒等院士都为中国航的研制,在核弹、导弹、卫星的研制工作中,都作出了很大贡献。

1968年12月5日,为主持中国第一颗热核导弹研制工作,常年奔波于北京和青海之间的郭永怀, 1947年2月,美国航空顾问委员会成员合影(郭永怀在第二排左三)因战因公牺牲人员家属光荣纪念证Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。

三一文库()〔郭永怀事迹材料〕郭永怀(1909年4月4日-1968年12月5日),男,山东荣成人,中共党员。

下面是相关的事迹材料,也许对你有帮助哦。

郭永怀事迹材料一:郭永怀是中国力学科学的奠基人和空气动力研究的开拓者,核武器研究院副院长。

“两弹一星”早期指的是“原子弹”、“导弹”、“人造卫星”,而在三个领域的23位“两弹一星”元勋中,唯郭永怀先生一个人三个领域都涉及。

他也是唯一以烈士身份被追授“两弹一星”功勋奖章的科学家。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹装置爆炸试验取得圆满成功,1966年10月27日,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功,1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸试验成功。

当闪光火球和蘑菇状烟云冉冉升起时,全体测试人员一片沸腾,郭永怀却瘫软在试验现场,身边工作人员把他架到临时帐篷里的铁皮床上,郭永怀太累了。

而随后郭永怀又有了新的目标,那就是我国第一颗导弹热核武器发射试验。

在中科院力学所的小院子里,竖立着郭永怀的塑像,这是1989年建的。

当时的一个小插曲是,郭永怀由于工作性质,很少留下照片,所以为他建雕塑的时候,竟然没能找到一个他的正面近照。

好在雕刻师功夫了得,只做了少量修改,便完美呈现了郭永怀先生生前的样子。

根据他的学生们说:“对!郭老师就是这个样子的!”但是与其他塑像不同的是,郭永怀先生的塑像下安放着他和警卫两个人的骨灰。

郭永怀事迹材料二:郭永怀是中国力学科学的奠基人和空气动力研究的开拓者,核武器研究院副院长,也是两弹一星中唯一以烈士身份被追授“两弹一星”功勋奖章的科学家。

郭永怀出生在清末,经历过“九一八”和“七七”卢沟桥事变,亲眼目睹日本飞机的狂轰滥炸,恣意横行。

因此,立志改学航空工程。

他在国外16年,从多伦多大学,加州理工学院取得学位,直至被康奈尔大学聘为正教授。

1956年,回国的时机成熟,他一刻也没有忘记报效祖国,毅然放弃优厚的物质待遇,登上归国的航船。

他说:“我自认为,作为一个中国人,有责任回到自己的祖国,建设美好的山河。

郭永怀事迹郭永怀,是一位中国工程师和活动家,他一生致力于为中国提供更好的发展和文化传承。

由于他对中华文化的热爱和对中国现代化的贡献,郭永怀一直受到人们的尊敬和敬爱。

郭永怀生于1957年,出生在湖南省岳阳市。

他自幼就表现出了强烈的求知欲和研究精神。

在学习方面,他表现出色,在高中时就获得了国家优秀学生的称号。

1975年,郭永怀考入南京航空航天大学,学习了六年的飞机设计专业。

毕业后,他被分配到了中国航天科技集团公司海南卫星发射中心工作,从事研究和设计型号为“长征-2C”的运载火箭控制系统。

1990年代初,郭永怀利用自己的业余时间,开始深入研究中华文化的传承和保护。

他开始收集和整理各种古籍文献,力图从中找寻中华文化的精髓和特点。

他有时会到图书馆里研究,有时会采访老师傅和知名文化人士,了解他们对文化传承的看法。

他将自己的研究成果整理写成文章,发表在各种期刊和报纸上,受到了读者的欢迎和好评。

2000年,郭永怀感到自己的职业和社会责任不能仅限于研究,他应该将自己所学所悟应用到实践中去。

于是他开始投身于中华文化的推广和传承,成立了文华书院和文化传承协会,组织了许多文化活动和讲座,让更多人了解和学习中华文化。

他还创办了《中华文化传承》杂志,定期出版,向读者传递中华文化的知识和价值。

除了文化传承,郭永怀还对中国的现代化建设有着深切的关注和热情。

他深入研究现代科技,认为航空与航天是中国现代化建设的重要标志之一,因此他决定转行做商业航天,为中国航空航天事业做出更大的贡献。

2006年,他成立了北京深耕航天科技有限公司,积极推动公民航天项目的研发和推广。

他还将自己的企业视为社会责任的具体体现,及时向社会捐助善款和物资。

2016年,郭永怀因为努力发展中国商业空天产业、推动力量高超音速飞行器发展、重视环境问题及领航比赛中的贡献获得了中国航天科学技术奖一等奖。

该奖项是中国航天界的最高奖项,奖励那些为中国航天科技发展做出卓越贡献的科技工作者。

郭永怀纪念馆观后感郭永怀,男,山东荣成人,中共党员。

著名力学家、应用数学家、空气动力学家,中国科学院学部委员,近代力学事业的奠基人之一,中国科学技术大学化学物理系首任系主任。

以下是收集有关郭永怀纪念馆观后感1968年12月5日,周恩来总理正在中南海怀仁堂会见外宾,一个消息传来,首都机场附近一架民航飞机在着陆时失事。

当悲从中来的周总理听到一位遇难乘客的名字时,当场痛哭失声。

这个让周总理泪洒当场的名字,叫郭永怀。

下面是整理的郭永怀观后感0月19日起,集团公司及各产业集团分批组织近千名职工参观“荣成郭永怀事迹陈列馆”,学习郭永怀精神,接受爱国主义教育。

党员、应届大学生、行管人员以及中层管理干部等积极参加该活动。

在陈列馆,学员们从少年求学、海外成名、报效国家、甘为人梯、为国牺牲、爱在天际等六个方面详细了解了郭永怀的人生历程和光辉事迹,并实地观摩了“两弹”模型。

当观看了郭永怀“以身许国、壮烈牺牲”的事迹资料后,很多学员都流下了感动的泪水,更加激发了他们对烈士英雄的敬仰之情,树立了强烈的使命感和责任感。

郭永怀事迹陈列馆位于荣成博物馆一层,展览面积2000平方米,用400多张图片、200多件珍贵文物资料以及部分视频,全面展示了郭永怀院士的卓越功勋、儒家情怀和大师风909年出生于山东省荣成市滕家镇西滩郭家村,是我国著名的力学家、应用数学家、空气动力学家,近代力学事业的奠基人之一,是唯一一位在中国原子弹、导弹和人造地球卫星领域均作出巨大贡献的科学家。

1968年12月5日,郭永怀从青海试验基地赴北京汇报,因飞机失事不幸遇难,时年59岁。

当人们从机身残骸中寻找到郭永怀时,吃惊地发现他的遗体同警卫员紧紧抱在一起。

烧焦的两具遗体被吃力地分开后,中间掉出一个装着绝密文件的公文包,竟完好无损。

1999年,郭永怀被党中央、国务院和中央军委授予“两弹一星功勋奖章”。

郭永怀事迹陈列馆是山东省首个院士纪念馆,国内展示新中国科学家风采的重要展馆,也将成为对社会各界进行国防教育、红色教育、科普教育的重要场所和践行社会主义核心价值观的重要阵地。

永远的怀念

六一班钱奕霖

一个人在他去世后,依然有众多人怀念他,那么这个人肯定为国家、为人民做出过重大的贡献。

在这个冷风萧瑟的初冬,我走过烈士陵园,不禁想起我们荣成的一位英雄——郭永怀。

我从报纸上了解了他的生平事迹,实在令人感怀:郭永怀(1909年4月4日——1968年12月5日)山东荣成人,中共党员。

他是一位著名的力学家、应用数学家、空气动力学家、近代力学事业的奠基人之一,即使在面对强大外来压力的情况下,他不改爱国的忠心,毅然放弃出国的机会,把根深深地扎在祖国的土地上,为我国的国防科研和卫生事业做出了巨大的贡献。

1999年他被国家授予“两弹一星”荣誉勋章,后来为保卫国家机密文件英勇牺牲。

当我了解了他的事迹之后,我的眼眶湿润了:人们常说,生命是第一位,但郭永怀这位科学家他是有怎样的勇气才做出这种英勇的举动?他学习的时候对自己要求精益求精,工作的时候要求自己勤勉踏实,他用更高的标准时刻提醒自己,热爱党、热爱国家和人民,随时怀着为祖国做贡献的热情,所以在危难时刻他才舍身为国,成就大义。

他的这种无私伟大的奉献精神值得我们所有人学习。

想想我们自己,生活中不够自立,谈何奉献国家和社会?学习中不认真,不刻苦,没有远大的志向和目标,还天天说苦喊累,和大英雄郭永怀比起来,我们实在是太渺小。

我们学习中受的这点苦算什么?我们生活中的那点累更不值一提。

很多同学喊过的口号还依稀在我耳畔,可是如果我们不刻苦努力、脚踏实地又如何去实现那些宏伟的报国目标呢?

郭永怀,他是我们祖国的骄傲和自豪,是科学家的新丰碑,是民族的脊梁,值得我们永远去怀念他!。

钱学森写给郭永怀的“家书”作者:来源:《科学导报》2015年第87期郭永怀,生于1909年4月4日,卒于1968年12月5日,山东荣成人。

著名力学家、应用数学家、空气动力学家,中国科学院学部委员,近代力学事业的奠基人之一。

他长期从事航空工程研究,发现了上临界马赫数,发展了奇异摄动理论中的变形坐标法,即国际上公认的PLK方法,倡导了中国的高超声速流、电磁流体力学、爆炸力学的研究,培养了优秀力学人才,担负了国防科学研究的业务领导工作,为发展导弹、核弹与卫星事业作出了重要贡献。

1999年被授予“两弹一星”荣誉勋章,是此群体中唯一一位获得“烈士”称号的科学家。

中国科学院力学所至今仍然保留着两封钱学森写给郭永怀的书信,大家都把这两封信称作钱学森写给郭永怀的“家书”。

之所以称“家书”,除了在这两封信中,钱学森对郭永怀直呼“老兄”,更重要的是钱学森与郭永怀在人生道路上所结下的亲如手足的情义。

现摘录1956年2月2日、1956年9月11日钱学森写给郭永怀的信,从中可看到两位老科学家之间的深情厚意和拳拳报国心。

永怀兄:接到你的信,每次都说归期在即,听了令人高兴。

我们现在为力学忙,已经把你的大名向科学院管理处“挂了号”,自然是到力学所来,快来,快来!计算机可以带来,如果要纳税,力学所可以代办。

电冰箱也可带。

北京夏天还是要冰箱,而现在冰块有不够的情形。

老兄回来,还是可以做气动力学工作,我们的需要绝不比您那面差,带书的时候可以估计在内。

多带书!这里俄文书多、好,而又廉价,只不过我看不懂,苦极!请兄多带几个人回来,这里的工作,不论在目标、内容和条件方面都是世界先进水平。

这里才是真正科学工作者的乐园!另纸书名,请兄转大理石托他买,我改日再和他通信。

此致敬礼!嫂夫人均此!钱学森上二月二日(注:信中所说托“大理石”买书一事,是请他们的好友Frank Marble办。

“marble”一词意思是“大理石”。

钱学森在信中不说英文“Marble”,而说中文“大理石”,有不给Marble引起意外麻烦的意思。

【关键字】中国教科文卫名人郭永怀简介郭永怀:永远的怀念郭永怀是国际著名的力学家,应用数学家,中国近代力学事业的奠基人之一,两弹一星元勋,中国科学界的杰出代表。

2005年12月5日是郭永怀牺牲37周年,力学所的职工和研究生像往年一样聚集在他的塑像前,一起缅怀他的功绩和思想。

人们怀念他在空气动力学和应用数学领域中杰出的学术成就:1941~1946年在美国加州理工学院期间,他在跨声速流动方面的研究成果,回答了机翼绕流在什么时候会出现激波及其对气动性能的影响,为突破声障奠定了理论基础,而逾越声速的飞行是人类航空史上重要的里程碑。

1946~1955年在美国康奈尔大学期间,将坐标变形法和边界层理论结合起来,解决了粘性流动头部奇异性问题,被命名为庞加勒-赖特希尔-郭永怀(plk)方法。

鉴于这两项成果在科学上和应用上的重大意义,郭永怀受到国际学术界的尊敬。

人们怀念他对我国国防科学技术事业的重大贡献:他是两弹一星元勋中对原子弹、导弹和人造卫星的研制工作都做出过贡献的科学家。

1960年起,他担任二机部九院副院长,负责工程的总体设计。

在他的领导下,通过爆轰理论分析和物理试验,确定了最佳的引爆方式;他实现了核航弹的轻型结构设计;他重视环境试验设备研制,确保了武器的可靠性;总之,他为我国原子弹、氢弹的武器化,呕心沥血,直至牺牲生命。

在导弹方面,他是超小型地空导弹技术负责人,并为它取代号:541。

在怀柔基地,科研人员半年内研制出高比冲推进剂、耐烧蚀喷管和发动机内壁涂层、发射装置,并成功地进行了飞行试验。

他还制定规划,研究空气离解、气动加热、弹头烧蚀等再入物理现象。

郭永怀在人造卫星和回收技术方面也做了一系列前期的开拓性工作。

在星际航行座谈会上,郭永怀曾就运载工具、发动机推进剂、入轨姿态控制、东西方火箭技术对比等问题进行分析。

后来,又在《宇宙飞船的回地问题》的报告中,重点讨论飞船在返地过程中,怎样才能安全再入大气层顺利回收。

他对飞船再入段阻力减速、气动加热、轨道设计和烧蚀防热等进行理论计算,符合当时掌握的实际资料。

郭永怀观后感1. 引言1.1 郭永怀简介郭永怀,男,汉族,1919年4月生,山东荣成人,中共党员。

著名的力学家、应用数学家、教育家,中国科学院院士,中国工程院院士,我国“两弹一星”功勋奖章获得者之一。

曾任中国科学技术大学副校长,中国科学院力学研究所所长等职。

郭永怀长期从事航空、力学、应用数学等方面的研究,取得了许多开创性的成果。

他在跨声速流动、爆炸力学等领域的研究,为我国航空事业和“两弹一星”工程的发展做出了巨大贡献。

1.2 观看郭永怀事迹的心得体会观看郭永怀的事迹,让我深感震撼。

他的一生,是对国家、对人民无私奉献的生动写照。

郭永怀坚定信仰,砥砺前行,不仅在学术上取得了卓越成就,更在我国国防事业中发挥了重要作用。

从郭永怀的事迹中,我明白了一个人只有把个人的理想融入到国家和民族的伟大事业中,才能实现人生的价值。

同时,郭永怀严谨治学、勇于创新的精神,也给我留下了深刻印象。

他身上所体现出的爱国主义、无私奉献、艰苦奋斗等品质,值得我们每一个人去学习和传承。

2 郭永怀的生平事迹2.1 郭永怀的早年经历郭永怀,中国科学家,力学专家,生于1909年,福建省福州市人。

自幼聪明好学,成绩优异。

早年毕业于厦门大学,后赴英国剑桥大学深造,获得博士学位。

在国外期间,他深受西方科学技术的熏陶,立志为国家科技事业作出贡献。

回国后,郭永怀积极投身于科学研究工作,曾在西南联大任教,并在那里结识了一大批志同道合的同事和朋友。

在抗日战争时期,他积极参与抗日救亡运动,展现出了崇高的爱国主义精神。

2.2 郭永怀在科研领域的贡献郭永怀在力学领域有着重要的学术地位,特别是在弹性力学、塑性力学、流体力学等方面取得了显著成果。

他首次提出了“应力波传播理论”,为研究材料动态性质和爆炸力学奠定了基础。

此外,郭永怀还关注国家航天事业的发展。

在上世纪五六十年代,他参与了我国第一颗原子弹、氢弹的研制工作,为我国的国防科技事业作出了巨大贡献。

2.3 郭永怀的逝世及影响1978年,郭永怀因心脏病突发,在北京逝世,享年69岁。

郭永怀:永不陨落的“两弹”之星作者:来源:《科学导报》2015年第87期1 研究空气动力学驰名世界郭永怀出生于山东荣成县一个农民家庭。

1933年他考入北京大学物理系,后来在新建的西南联大改学航空工程。

1939年,他考上了中英“庚子赔款”留学生。

在加拿大多伦多大学留学时,他只用半年就取得了数学硕士学位。

接着他选择了空气动力学最难的课题“跨声速流动的不连续解”作为博士论文题目。

1941年5月,他来到当时国际空气动力学的研究中心——美国西岸加州理工学院古根海姆航空实验室,在航空大师卡门教授的指导下工作。

1946年,西尔斯在康奈尔大学创办航空研究院,特聘郭永怀前去参加业务领导工作。

于是,郭永怀成了康奈尔大学航空研究院的主持人之一。

1949年,郭永怀为解决跨声速气体动力学的一个难题,探索开创了一种计算简便、实用性强的数学方法——奇异摄动理论,在许多学科中得到了广泛的应用。

正是因为在跨声速流与应用数学方面所取得的重大成果,郭永怀很快就驰名世界。

当时人类虽已实现了飞行的梦想,但飞机的飞行速度并不理想。

声障是提高飞机飞行速度的难关。

郭永怀和钱学森经过拼搏努力,不久就合作拿出了震惊世界的重要论文,首次提出了上临界马赫数概念,并得到了实验证实,为解决跨声速飞行问题奠定了坚实的理论基础。

20世纪50年代,火箭技术已成为十分活跃的研究课题,发射地球卫星,运载工具是关键。

要克服地球引力,运载火箭必须达到第一宇宙速度,因此,在空气力学的理论基础上,高超声速问题成了首要突破口。

于是,郭永怀开始探究。

1953年,他研究出沿高超声速运动平板的粘性绕流。

之后,他又结合Prandti的过界理论,解决了长期存在的平板前缘的奇异问题,并发表《弱激波从沿平板的边界层的反射》等论文两篇。

他还和潘良儒合作研究了高超声速可压缩粘性流体绕楔流动等课题,发表了“绕平板的超高速粘性流”等论文。

这期间,他还先后发表了《物体在有旋流中所受的力和力矩》《大振幅球面波或柱面波的传播和冲击波的产生》《斜冲击波与片流动边界层的交互影响》《绕机翼的二维跨声速流》和《二元连续跨声速流的稳定问题》等论著。

郭永怀:以烈士身份被追授“两弹一星”功勋奖章作者:来源:《党史天地》2016年第02期1968年12月5日凌晨,著名空气动力学家、“两弹一星”元勋之一的郭永怀在一次飞机事故中壮烈牺牲了。

1999年国庆50周年前夕,中共中央、国务院、中央军委向23名科技工作者颁发了每枚由515克纯金制成的“两弹一星功勋奖章”。

在被追授“两弹一星功勋奖章”的7名功臣中,郭永怀的名字赫然在列。

国外留学名声大震1909年4月4日,郭永怀出生于山东省滕家镇西滩郭家村一个家境殷实的普通农家。

从小他就聪明伶俐,被父母视若掌上明珠。

1919年,父亲将儿子送到了本家叔叔办的学堂里读书。

17岁那年,郭永怀以优异的成绩考取了青岛大学附中,成为四乡八疃第一个公费中学生。

1929年,郭永怀考取了天津南开大学预科理工班。

1931年7月转入本科,攻读物理。

由于他对光学感兴趣,于1933年考上北京大学物理系学习。

1935年毕业后,他留校做助教兼做研究工作。

1938年夏天,中英庚子赔款基金会留学委员会举行了第七届留学生招生考试,在3000多名参考者中,力学专业只招一名。

而考试结果是,郭永怀与钱伟长、林家翘一起以5门课超过350分的相同分数同时被录取。

1940年,郭永怀得到赴加拿大学习的机会。

1941年5月,郭永怀转入美国加州理工学院继续攻读博士学位,在航空大师冯·卡门教授的指导下研究空气动力学,他出色的研究成果令美国专家刮目相看。

此后不久,他又与钱学森合作写出了震惊世界的重要数论论文,为解决跨声速飞行问题奠定了坚实的理论基础。

从此,郭永怀名声大震,最终成为康奈尔大学航空研究院的三个著名攻关课题主持人之一。

1945年,获得了博士学位的郭永怀受聘到康奈尔大学任教,他的研究成果为人类突破音障、实现超音速飞行做出了重要贡献。

毅然回国报效祖国1949年新中国成立的消息,重重撞击着郭永怀那颗拳拳爱国之心,他恨不得立刻就飞回祖国母亲的怀抱。

1956年9月30日,郭永怀等科学家终于踏上了祖国的土地。

郭永怀的事迹和精神心得

1. 郭永怀的事迹:

郭永怀出生于1892年,早年参加了中国同盟会和中国社会主义青年团,后来加入了中国共产党。

他在北伐战争和抗日战争中担任重要指挥职务,为中国革命的胜利做出了巨大贡献。

他还曾任中共中央军委副主席和国防部长等职务,为中国人民解放军的建设和现代化军队的发展做出了重要贡献。

2. 郭永怀的精神心得:

忠诚和坚定,郭永怀对中国共产党和革命事业始终保持忠诚和坚定的信念,他始终站在人民的立场上,为实现共产主义事业而奋斗。

勇敢和无私,郭永怀在战争中展现出了勇敢和无私的精神,他始终身先士卒,不畏艰险,为保卫国家和人民利益而英勇奋斗。

谦虚和学习,郭永怀虚心向他人学习,不断提高自己的军事理论和指挥能力。

他对待他人谦虚有礼,善于倾听和吸收各种意见和

建议。

坚持原则和正义,郭永怀在革命斗争中始终坚守原则和正义,

不为个人私利和权力所动摇,始终为人民利益和社会公正而奋斗。

郭永怀的事迹和精神心得体现了他作为一位杰出的军事家和革

命家的优秀品质和价值观。

他的奋斗精神和为人民利益而不懈奋斗

的精神将继续激励着我们,为实现社会进步和国家繁荣而努力奋斗。

郭永怀事迹报告会宣讲词尊敬的各位领导、老师、同学们:大家好!今天我为大家介绍的是一位杰出的人物——郭永怀。

郭永怀,男,汉族,出生于1955年,是湖南省衡南县人。

他是一位勇敢、明智、敬业、奉献的有志青年,是全国著名的专家学者、实践家、研究者。

郭永怀的父亲是一位乡村教师,从小对他的影响很大,他也在自己的师长的悉心引导下,一直以来都非常勤奋学习,兢兢业业。

1972年,郭永怀在中学毕业后,考入了卫生学院医学系,他在这所名校学习了6年,从本科生一路升至博士生。

在学习过程中,他不仅严格要求自己,而且非常积极参加各种社会实践活动,赢得了各个领域的口碑。

1980年,郭永怀毕业后选择留在学校当教师,在十几年的教学中,他不仅本科生、硕士生、博士生的教学评价都很高,还在对矛盾、问题的解决上有着深刻的思考。

除此之外,郭永怀还时刻关注着社会的动态,了解社会各个领域的情况,这些观察和研究,为其后来的研究和实践打下了坚实的基础。

1994年,郭永怀获得中国青年科技奖,成为该奖项的首批获得者,这也是他人生中的一次巨大成就。

其后,郭永怀又参与了救援湘江抗洪的事情,在抗洪抢险中,他淋雨涉水、冲锋在前,洪水中生死一线,这一件件事实,都充分说明着他的勇气与慷慨。

作为一名学者,郭永怀也在追求理论与实践紧密结合的探索中,提出了许多精辟的思想,曾以主持的多项课题研究成果获得省部级以上奖励18项。

总之,郭永怀是一位充满朝气和激情的创新领袖,不仅在专业领域内取得了丰硕的成果,还在社会各个领域有着极大的影响力。

我们应该学习他勇于探索、追求实践与理论的紧密结合。

应该在实践中考虑理论,不断总结经验,探索真理。

感谢大家聆听我的报告,也谢谢大家对郭永怀的殷切关注。

本文介绍了一位杰出的人物——郭永怀。

他是一位勇敢、明智、敬业、奉献的有志青年,是全国著名的专家学者、实践家、研究者。

他从小就受到父亲的熏陶和自己的师长的悉心引导,一直以来都非常勤奋学习,兢兢业业。

个人简历郭永怀(1909.04--1968.12.5),男,山东省荣成市人,中共党员。

著名力学家应用数学家空气动力学家,中国科学院学部委员。

1931年考入南开大学物理系,1935年北京大学物理系毕业。

1940年赴加拿大多伦多大学应用数学系留学并获硕士学位。

1941年到美国加利福尼亚州理工学院研究可压缩流体力学,1945年获博士学位后留校任研究员,1946年起在美国康奈尔大学任副教授、教授。

1957年回国后,历任中国科学院力学研究所副所长,中国力学学会副理事长,二机部第九研究所副所长、第九研究院副院长等职。

在我国原子弹、氢弹的研制工作中领导和组织爆轰力学、高压物态方程、空气动力学、飞行力学、结构力学和武器环境实验科学等研究工作,解决了一系列重大问题。

1985年获国家科技进步奖特等奖。

1999年被授予“两弹一星荣誉勋章”,是唯一一位,获得“烈士”称号的科学家、[编辑本段]历史年表1909年4月4日生于今山东省荣成市。

1931~1933年南开大学物理系学习。

1933~1935年北京大学物理系学习,毕业后留校任助教。

1938~1939年西南联合大学半工半读。

1940~1941年加拿大多伦多大学应用数学系学习,获硕士学位。

1941~1945年美国加州理工学院研究跨声速流,1945年获博士学位。

1946~1955年创办康奈尔大学航空研究院,历任副教授、教授。

1956年任中国科学院力学研究所研究员。

1957年任中国科学院数学物理化学部学部委员(院士)。

1958年任中国科学院力学研究所常务副所长、《力学学报》主任编辑、中国科学技术大学化学物理系主任。

1960年兼任二机部第九研究院副院长。

1964年任中国航空学会副理事长。

1967年任国防科委空气动力学研究院筹备组副组长。

1968年12月5日逝世。

因所乘飞机在北京机场附近失事而牺牲。

[编辑本段]生平经历郭永怀,我国近代力学事业的奠基人之一。

长期从事航空工程研究。

发现了上临界马赫数,发展了奇异摄动理论中的变形坐标法,即国际上公认的PLK方法,倡导了我国的高超声速流、电磁流体力学、爆炸力学的研究,培养了优秀力学人才。

担负了国防科学研究的业务领导工作,为发展我国的导弹与核弹事业作出了重要贡献。

1909年4月4日出生于今山东省荣成市。

郭家世代务农,父亲郭文吉粗通文墨。

1918年,9岁的郭永怀在三叔郭文秀开办的学堂里读书识字。

1922年,在石岛镇(今石岛管理区)明德小学就读高小。

1926年,他以优秀的成绩考取青岛大学附中。

192 9年夏,进入南开大学预科班学习。

由于他勤奋好学,所以名列前茅。

他还同胡世华、陈振汉等组织了一个新颖的读书会——微社,切磋砥砺,钻研学问。

1931年,郭永怀转入本科,攻读物理。

由于他对光学感兴趣,于1933年转到北京大学物理系学习。

1 935年毕业后,他留校任助教兼做研究工作,曾和吴大猷等一起研究过喇曼效应。

抗日战争爆发后,郭永怀曾回家乡威海任教。

1938年威海沦陷,郭永怀又辗转到昆明西南联合大学半工半读,研究过湍流理论。

在青少年时期,他先后得到过顾静薇、饶毓泰、周培源等教授的指导,所以不仅具备了坚实的数学物理基础,而且也确立了“科学救国”的思想。

1939年,郭永怀以优异成绩考取了中英庚款留学生。

经过一些波折,于翌年9月到加拿大多伦多大学,在应用数学系主任辛格指导下从事研究。

他仅以半年时间就完成了《可压缩粘性流体在直管中的流动》的论文,并获得了硕士学位。

他的出色工作受到导师辛格的赞赏。

1941年5月,他又来到当时国际空气动力学的研究中心——美国西岸加州理工学院古根海姆航空实验室在航空大师卡门教授的指导下工作。

他主动提出要进行当时空气动力学的前沿问题——跨声速流下连续解的研究,并于1945年获得博士学位。

在留学期间,由于有名师指导和良好的研究环境,加之他本人的刻苦努力,为他在以后10年的研究工作取得丰硕成果奠定了基础。

1946年,西尔斯在康奈尔大学创办航空研究院。

他特聘郭永怀前去参加业务领导工作,历任副教授、教授之职。

实际上,郭永怀在这10年间是当时康奈尔大学航空研究院的三个主持人(即西尔斯、郭永怀、康脱洛维茨)之一。

这10年也是郭永怀从事科学研究的黄金时期。

他着重对跨声速理论与粘性流动进行了深入的研究,先后发表了《可压缩无旋亚声速和超声速混合型流动和上临界马赫数》(与钱学森合作)、《关于中等雷诺数下不可压缩粘性流体绕平板的流动》、《弱激波从沿平板的边界层的反射》等重要文章,解决了跨声速流动中的重大理论问题。

与此同时,为了解决边界层的奇异性,他改进了庞加莱、莱特希尔的变形参数和变形坐标法,发展了奇异摄动理论。

为此,钱学森于1955年在《AdvancesinAppliedMechanics》杂志上发表文章,将这一方法命名为PLK方法。

值得一提的是,郭永怀在50年代初就注意到离超声速流动这一方向,研究了高超声速激波边界层干扰和离解效应。

郭永怀因在空气动力学与应用数学中的研究成果而驰名世界。

在国外工作期间,郭永怀一直在等待机会,要用他的科学知识为祖国服务。

抗美援朝战争结束后,在中国政府的努力下,终于出现了这种机会。

这时,郭永怀毅然放弃了在国外的优越条件与待遇,于1956年11月回到了阔别16年的祖国,并立即投身于轰轰烈烈的社会主义建设事业.在国内工作的12年期间,他把主要精力放在组织、领导国内的力学与国防科研上,并先后担任了中国科学院数学物理化学部学部委员、力学研究所副所长、二机部九院副院长、中国科学技术大学化学物理系主任、国防科委空气动力学专业组成员和空气动力学研究院筹备组副组长、中国航空学会副理事长等职。

1956年,郭永怀参加了制订“国家科学技术发展十二年规划”,担任了力学专业副组长。

他和力学界的其他专家一起审时度势,分析国际上力学研究的动向,并根据我国的国情,制订出学科近期发展规划与远期奋斗目标,确定高等学校力学专业的培养目标与课程设置,为我国随后若干年的发展方向确定方针大计。

规划的实施使我国的力学研究从解放初期只有少量理论工作的状况发展到能够通过现场测试、大型实验、数值模拟和理论分析等多种手段进行重大项目研究的现代力学阶段。

郭永怀回国以后,就身体力行倡导高超声速流动、电磁流体力学和爆炸力学等新兴领域的研究。

他亲自参加力学所电磁流体组每周一次的学术讨论会;60年代初,他组织了北京地区高超声速讨论班;他一方面要求大爆破问题组人员踏踏实实地学一本书,一方面又鼓励大家深入实际。

他指导研究生从事这些新方向的理论与实验研究。

对于新学科方向的发展,他提出了许多重要思想和精辟的见解。

郭永怀对于国防工业和科研的贡献是多方面的,涉及了许多重大的项目。

从195 7年11月4日,苏联发射第一颗人造卫星起,他就参加了中国科学院星际航行座谈会,大力倡导我国要发展航天事业,并就许多技术问题,如运载工具、推进剂、姿态控制、气动力、气动热等发表了许多重要见解和主张。

在第四次座谈会上作了“宇宙飞船的回地问题”的中心发言,对气动减速、气动加热、烧蚀防热、回地轨道设计等问题进行了细致的分析,还提出了利用举力面的设想。

随后,当研制人造卫星提到议事日程上时,郭永怀参加了负责卫星本体设计的人造卫星研究院的领导工作。

1964年,郭永怀参加了再入物理工程的筹备工作。

他认为应将再入物理现象的研究作为这个项目的理论研究方向,并明确提出建立高温物理所的主张,对实验设备的筹建工作他亦费尽心血;1967年,郭永怀参加了空气动力学研究院的筹建工作,担任了主管技术工作的副组长。

他首先就空气动力学研究院的服务对象、研究手段、重点设备、测试方法等提出了建议,并和钱学森一起为该院规划了蓝图,为以后空气动力学研究发展中心的建设奠定了基础;为了发展我国的“两弹”事业,郭永怀更是呕心沥血,从理论到实践都作出了重要贡献,他多次赴现场参加准备工作。

1968年12月5日,郭永怀从青海试验基地赴北京汇报。

飞机降落时发生坠毁事故,他不幸遇难,时年59岁。

飞机失事临难的最后一瞬间,他与警卫员抱在一起,用身体夹住了装有宝贵科研资料的公文包。

同年12月25日,国家内务部追认他为革命烈士。

从外貌看,郭永怀身体瘦弱,年不到半百便已双鬓斑白,平时不苟言笑,总爱沉思。

他工作起来,精力却是超人的。

1963年迁往海拔3000米以上的青海基地后,他与许多同事都有了高原反应。

为了及时研究新情况,郭永怀频繁往来于北京和基地之间,每次又会增加一次身体不适应,严重损害了健康。

有人劝他少跑一些,他为了工作全然不顾。

在生活上,郭永怀的简朴也出了名,一支钢笔从中学时代竟一直使用到牺牲。

周恩来叮嘱郭永怀等科学家不要乘飞机。

郭永怀为赶进度仍经常飞来飞去。

1 968年12月初,他在青海基地发现一个重要数据,急于赶回北京研究,便搭乘了夜班飞机。

12月5日凌晨,飞机飞临北京机场,距地面约400米时,突然失去平衡,偏离跑道,扎向1公里外的苞米地,腾起一团火球。

当人们从机身残骸中寻找到郭永怀时,吃惊地发现他的遗体同警卫员紧紧抱在一起。

烧焦的两具遗体被吃力地分开后,中间掉出一个装着绝密文件的公文包,竞完好无损。

可以说,在飞机遇险、生命将尽的最后瞬间,郭永怀想到的只是用身体保护对国家有重要价值的科技资料!周恩来得知郭永怀牺牲的消息,眼睛顿时湿润了。

钱学森更是伤感不已地叹息:“一个全世界知名的优秀力学专家离开了人世。

”如今,我国空气动力中心大院的松林山上建有一座纪念亭,上面刻着张爱萍将军所书的三个大字———“永怀亭”。

郭永怀的生活年代恰逢清朝末代皇帝溥仪登基到中华人民共和国成立直至“文化大革命”我们国家沧桑巨变的60年,也是人类从莱特兄弟第一次飞行到美国实现阿波罗登月计划,跨入空间时代突飞猛进的60年。

郭永怀为我国的力学事业,也为人类的航空航天事业奉献了毕生的精力。

他的学术成就和高尚品德是每个中国人、每个力学工作者值得引以自豪的。

为了表彰郭永怀的功绩,中华人民共和国内务部于196 8年12月25日授予郭永怀烈士称号。

[编辑本段]主要贡献郭永怀是唯一一位为中国核弹,氢弹和卫星实验工作均作出巨大贡献的科学家。

在中国开始研制核武器时,他负责动力项目研究。

提出了“铁条包布”的设计思想。

为核武器真正武器化做出贡献。

1956年年底,刚刚成立几个月的力学研究所迅速发展为全国力学研究中心。

不久,郭永怀受命出任研究所常务副所长。

1958年,中国科学技术大学创建了化学物理系,郭永怀出任首任系主任。

这期间,郭永怀创办了《力学学报》和《力学译丛》,并亲任主编,翻译出版了《流体力学概论》等多部学术名著,先后开展了新兴的高超声速空气动力学、电磁流体力学等多项课题的研究,其成果不断引起国际科学界瞩目。

在中科院组织的星际航行座谈会上,郭永怀提出我国要发展航天事业,并就运载工具、推进技术等问题发表了许多重要见解。