六经辨证卫气营血辨证三焦辨证

- 格式:ppt

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:17

辩证之八纲辨证中医主要辩证法:八纲辨证、病因辨证、六经辨证、三焦辨证、卫气营血辨证、气血津液辨证、经络辨证、脏腑辨证。

八纲辨证是中医辨证的基本方法之一。

即在通过四诊掌握辨证资料的基础上,对疾病类别、病位深浅、疾病性质、邪正盛衰等进行综合分析,归纳为阴阳、里表、寒热、虚实八类证候的辨证方法。

表里反过来写为了记忆方便,便于区分阴阳。

(一)阴阳是八纲辨证的总纲。

根据疾病证候所表现的病理性质,将一切疾病分为阴证与阳证两个主要方面。

一般而言,表证、热证、实证可隶属于阳证的范围;里证、寒证、虚证可隶属于阴证的范围,故阴阳两纲在疾病辨证中占有重要地位。

明代张景岳:“凡诊脉施治,必先审阴阳,乃为医道纲领。

”(二)表里是辨别疾病病位深浅及病势趋向的两个纲领。

表证是指六淫邪气侵犯肌表皮毛所产生的证候,多见于外感病初期,具有起病急、病程短的特点;里证是指疾病深入于脏腑、气血、骨髓所产生的证候,多见于外感病中期、后期或内伤杂病,具有病因复杂,病位广泛,证候繁多的特点。

邪在表者,病位浅,病情轻;邪在里者,病位深,病情重。

在疾病的发展过程中,表邪入里表示病情加重,里邪出表反映邪有去路,病情减轻,因而掌握表里出入的变化,对于推断疾病的发展转归具有重要意义。

(三)寒热是辨别疾病性质的两个纲领。

寒证是指感受寒邪,或阳虚阴盛,机体机能活动衰减所表现的证候。

热证是指感受热邪,或阳盛阴虚,人体机能活动亢进所表现的证候。

由于表里病位和虚实性质的不同,寒证又有表寒、里寒、虚寒、实寒之分,热证又有表热、里热、虚热、实热之分。

(四)虚实是辨别邪正盛衰的两个纲领。

虚证是指人体正气虚弱,生理机能不足5所产生的证候。

实证是指邪气盛实,体内病理产物停留所表现的证候。

枟素问·通评虚实论枠云:“邪气盛则实,精气夺则虚”。

虚证是从正气的角度而言的,实证是从病邪的角度而论的。

在疾病的过程中,虚实可以互相转化,而出现由虚转实、由实转虚、虚实错杂的证候。

●卫生与管理●健康女性2021年第1期·92· 中医辨证施治理念,你了解吗?王伦川沐川县沐溪镇幸福卫生院 四川乐山 614000中医是我国的国粹,在多种疾病的治疗中发挥着重要作用,而中医一直坚持辨证施治的理念,你知道什么是辨证施治吗?让我们一起了解一下关于中医辨证施治理念的小知识吧!辨证施治又被称之为辨证论治,主要包括辩证与施治这两个环节,是中医判断疾病、治疗疾病的基本原则,也是中医学研究和处理疾病的特殊方法。

辨证施治当中的“辩证”指的是认证、识证。

证即对病理反映的概括,主要包括病变的原因、部位、性质以及邪正关系,可以反映出这一阶段当中病理变化的本质。

所以,相比于症状来说,证可以更好地反映疾病的本质。

而辩证就是根据望诊、闻诊、问诊、切诊这四诊过程所得到的资料明确疾病的原因、性质、部位。

辩证施治当中的“施治”就是根据辩证的具体情况明确具体的治疗方法,是理法方药在临床当中的应用。

中医临床中常用的辩证方法有七种,分别是八纲辨证、脏腑辨证、三焦辨证、六经辨证、经络辨证、气血津液辩证以及卫气营血辨证等。

第一,八纲辨证是最基本的辩证方法。

八钢是辩证总纲,主要包括阴、阳、表、里、寒、热、虚、实等内容,其中阴和阳又是八钢的总纲。

在进行辩证的过程中,中医需要根据四诊结果以及八纲辨证的内容将患者的疾病归纳为阴证、阳证、表证、里证、寒证、热证、虚证、实证。

第二,脏腑辨证是最常用的辩证方法。

中医在辨证过程中需要结合脏腑辨证、八纲辨证以及气血津液辩证等方法归纳总结患者的症状、体征,明确病变的脏腑部位以及性质,并制定科学的治疗方案。

脏腑辨证主要应用在内伤杂病当中,可分为单独脏病、单独腑病以及脏腑兼病等类型。

第三,三焦辨证是辩证温病的常用方法。

三焦辨证可以阐述上、中、下三焦所属脏腑病理变化与症候情况。

第四,六经辨证可以根据实际情况将外感病分为三阳病症与三阴病症这六种类型,其中三阳病症包括太阳病证、阳明病证以及少阳病症,而三阴病症包括太阴病症、少阴病症以及厥阴病证。

八纲辨证八纲,可以概括机体病变的性质,程度和人体自身恢复的能力,是临床辩证施治的主要依据。

阴阳——八纲中的总纲,表热实为阳,里寒虚为阴。

表里——指人体的病变部位。

寒热——指疾病的性质。

虚实——指人体正邪恶消长盛衰(虚指正气虚,实指邪气实)。

一、阴阳辩证1、阴证,凡患者精神萎顿,语音低微,面色晦暗,目光无神,动作迟缓,身冷畏寒,近衣喜温,口中和,不渴,尿清白,便溏,苔滑,脉沉迟无力等,均属阴证。

2、阳证,凡患者精神兴奋,甚烦燥谵语,语声粗壮,面赤,发热口渴,气粗,去衣喜凉,便结溲赤,苔黄燥,脉数大有力,均属阳证。

3、阴阳辩证要点A、阴阳辩证最为复杂,是八纲的根本,分得很细。

如从人体部位来说,背为阳,腹为阴,上为阳,下不阴,外为阳,内为阴,从脏腑气血来说,腑为阳,脏为阴,气为阳,气为阴等。

从邪气的角度来说,风暑火为阳,寒燥湿为阴等。

B人体有形物质为阴,气化功能等属阳,二者互为依存,阳亢就要伤阴,亡阴,反之,大汗阴液消失过多,不仅亡阴,还要亡阳。

因此,在辩证中应注意阴阳相互承制或亢害的关系。

C要辨清真象的假象。

D要注意疾病的转化。

二、表里辩证表里两纲,是指病变所在部位和病情深浅而言的,凡是外感病,病变部位位于体表者,是为表证。

外邪未解,传入于脏腑时便为里证。

但因七情,饮食,劳倦,洒色所伤,病自内发,脏腑先伤,也为里证。

1、表证:从病邪看,是外感六淫所致的疾病,从人体看,其病变发生于人体浅表的部位。

A、凡病人具有恶风、恶寒、发热、有汗或无汗,头痛,脉浮,舌苔薄白者,为表证。

B表证确诊后,还须进一步辨别所感病邪的属性,与机体的反应如何等,具体了解它是表寒,表热,表虚,表实,然后方可进行治疗。

C、外感病邪,虽然首侵入人体的表层,但也可侵犯身体里面而兼有里证,因此,需要结合病程,病情,作进一步鉴别。

表寒和表热共有证——头痛,身痛,脉浮。

表寒——明显恶寒,发热轻,脉浮紧。

表热——恶寒轻,或不恶寒,发热重,脉浮数。

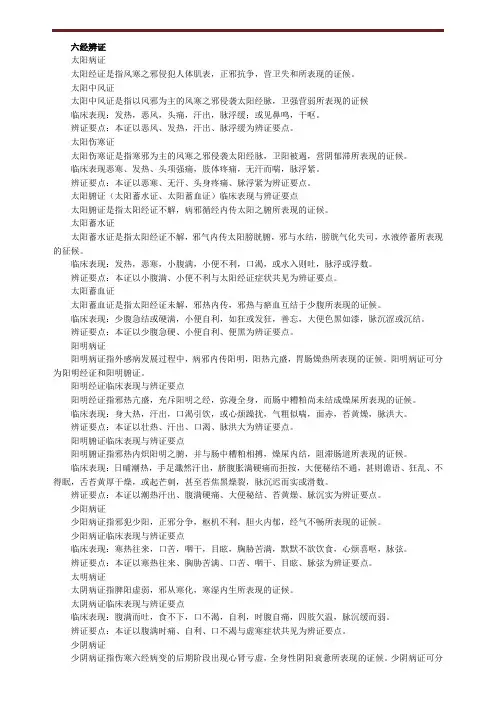

六经辨证太阳病证太阳经证是指风寒之邪侵犯人体肌表,正邪抗争,营卫失和所表现的证候。

太阳中风证太阳中风证是指以风邪为主的风寒之邪侵袭太阳经脉,卫强营弱所表现的证候临床表现:发热,恶风,头痛,汗出,脉浮缓;或见鼻鸣,干呕。

辨证要点:本证以恶风、发热,汗出、脉浮缓为辨证要点。

太阳伤寒证太阳伤寒证是指寒邪为主的风寒之邪侵袭太阳经脉,卫阳被遏,营阴郁滞所表现的证候。

临床表现恶寒、发热、头项强痛,肢体疼痛,无汗而喘,脉浮紧。

辨证要点:本证以恶寒、无汗、头身疼痛、脉浮紧为辨证要点。

太阳腑证(太阳蓄水证、太阳蓄血证)临床表现与辨证要点太阳腑证是指太阳经证不解,病邪循经内传太阳之腑所表现的证候。

太阳蓄水证太阳蓄水证是指太阳经证不解,邪气内传太阳膀胱腑,邪与水结,膀胱气化失司,水液停蓄所表现的征候。

临床表现:发热,恶寒,小腹满,小便不利,口渴,或水入则吐,脉浮或浮数。

辨证要点:本证以小腹满、小便不利与太阳经证症状共见为辨证要点。

太阳蓄血证太阳蓄血证是指太阳经证未解,邪热内传,邪热与瘀血互结于少腹所表现的证候。

临床表现:少腹急结或硬满,小便自利,如狂或发狂,善忘,大便色黑如漆,脉沉涩或沉结。

辨证要点:本证以少腹急硬、小便自利、便黑为辨证要点。

阳明病证阳明病证指外感病发展过程中,病邪内传阳明,阳热亢盛,胃肠燥热所表现的证候。

阳明病证可分为阳明经证和阳明腑证。

阳明经证临床表现与辨证要点阳明经证指邪热亢盛,充斥阳明之经,弥漫全身,而肠中糟粕尚未结成燥屎所表现的证候。

临床表现:身大热,汗出,口渴引饮,或心烦躁扰,气粗似喘,面赤,苔黄燥,脉洪大。

辨证要点:本证以壮热、汗出、口渴、脉洪大为辨证要点。

阳明腑证临床表现与辨证要点阳明腑证指邪热内炽阳明之腑,并与肠中糟粕相搏,燥屎内结,阻滞肠道所表现的证候。

临床表现:日晡潮热,手足濈然汗出,脐腹胀满硬痛而拒按,大便秘结不通,甚则谵语、狂乱、不得眠,舌苔黄厚干燥,或起芒刺,甚至苔焦黑燥裂,脉沉迟而实或滑数。

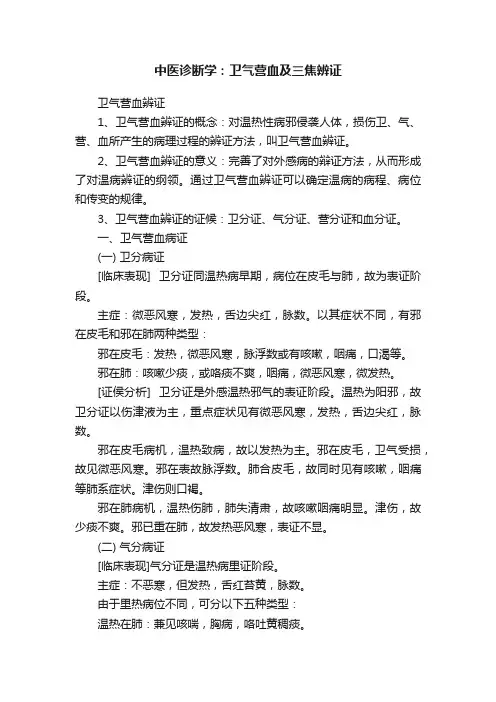

中医诊断学:卫气营血及三焦辨证卫气营血辨证1、卫气营血辨证的概念:对温热性病邪侵袭人体,损伤卫、气、营、血所产生的病理过程的辨证方法,叫卫气营血辨证。

2、卫气营血辨证的意义:完善了对外感病的辩证方法,从而形成了对温病辨证的纲领。

通过卫气营血辨证可以确定温病的病程、病位和传变的规律。

3、卫气营血辨证的证候:卫分证、气分证、营分证和血分证。

一、卫气营血病证(一) 卫分病证[临床表现] 卫分证同温热病早期,病位在皮毛与肺,故为表证阶段。

主症:微恶风寒,发热,舌边尖红,脉数。

以其症状不同,有邪在皮毛和邪在肺两种类型:邪在皮毛:发热,微恶风寒,脉浮数或有咳嗽,咽痛,口渴等。

邪在肺:咳嗽少痰,或咯痰不爽,咽痛,微恶风寒,微发热。

[证侯分析] 卫分证是外感温热邪气的表证阶段。

温热为阳邪,故卫分证以伤津液为主,重点症状见有微恶风寒,发热,舌边尖红,脉数。

邪在皮毛病机,温热致病,故以发热为主。

邪在皮毛,卫气受损,故见微恶风寒。

邪在表故脉浮数。

肺合皮毛,故同时见有咳嗽,咽痛等肺系症状。

津伤则口褐。

邪在肺病机,温热伤肺,肺失清肃,故咳嗽咽痛明显。

津伤,故少痰不爽。

邪已重在肺,故发热恶风寒,表证不显。

(二) 气分病证[临床表现]气分证是温热病里证阶段。

主症:不恶寒,但发热,舌红苔黄,脉数。

由于里热病位不同,可分以下五种类型:温热在肺:兼见咳喘,胸病,咯吐黄稠痰。

热郁胸膈:兼见心烦懊憹,坐卧不安。

热入于胃:大热,大汗,大渴,脉洪大,心烦,舌苔黄燥。

热郁肝胆:干呕,口苦而渴,心烦少寐,胁痛,苔黄,脉弦数。

热追大肠:兼见胸痞,烦渴,下利,谵语。

[证候分析]气分证是邪已内入脏腑,正盛邪实,正邪剧争,阳热亢盛,故见一派里实热证表现。

但发热而不恶寒,舌红苔黄,脉洪。

(三) 营分病证[临床表现]营分证是温热病邪内陷的深重阶段,以营阴受损和心神被扰病变为特点。

主症:舌质红绛,身热夜甚。

临床分以下两种类型:热伤营阴:舌质红绛,身热夜甚,心烦不寐,口渴不甚,甚者斑疹隐隐,脉细数。

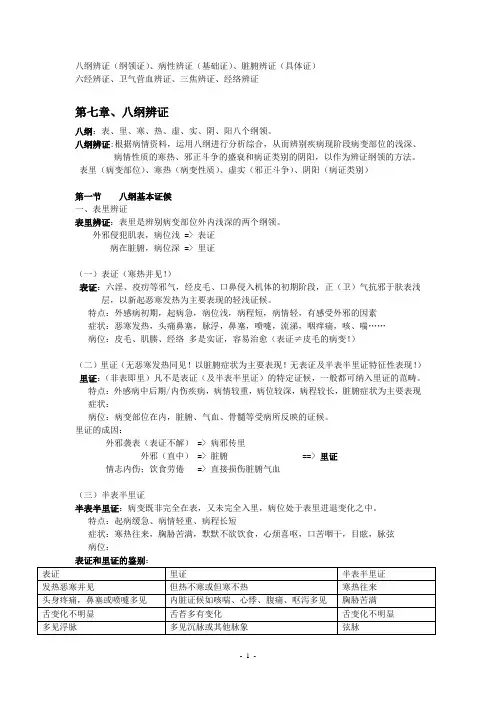

八纲辨证(纲领证)、病性辨证(基础证)、脏腑辨证(具体证)六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证、经络辨证第七章、八纲辨证八纲:表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八个纲领。

八纲辨证:根据病情资料,运用八纲进行分析综合,从而辨别疾病现阶段病变部位的浅深、病情性质的寒热、邪正斗争的盛衰和病证类别的阴阳,以作为辨证纲领的方法。

表里(病变部位)、寒热(病变性质)、虚实(邪正斗争)、阴阳(病证类别)第一节八纲基本证候一、表里辨证表里辨证:表里是辨别病变部位外内浅深的两个纲领。

外邪侵犯肌表,病位浅 => 表证病在脏腑,病位深 => 里证(一)表证(寒热并见!)表证:六淫、疫疠等邪气,经皮毛、口鼻侵入机体的初期阶段,正(卫)气抗邪于肤表浅层,以新起恶寒发热为主要表现的轻浅证候。

二、寒热辨证(发热≠热证!恶寒(畏寒)≠寒证!)热寒阳邪侵袭 => 阳气偏盛 => 阳盛则热阴邪致病 => 阴气偏盛 => 阴盛则寒阴液亏损 => 阴不制阳 => 阴虚则热阳气亏损 => 阴寒内盛 => 阳虚则寒(一)寒证寒证:感受寒邪,或阳虚阴盛,导致机体功能活动衰退所表现的具有冷、凉特点的证候。

外感阴寒邪气,内伤久病伤阳,过服生冷寒凉 => 寒证特点:症状:冷——恶寒,畏寒,冷痛,喜暖,肢冷,脉紧稀——痰、涎、涕清稀,小便清长,大便稀溏淡——口淡,面色白,舌淡,苔白润——苔润,口不渴静——脉迟,蜷卧病位:(二)热证热证:感受热邪,或脏腑阳气亢盛,或阴虚阳亢,导致机体机能活动亢进所表现的具有温、热特点的证候。

外感火热阳邪,过服辛辣温热,机体阳气过盛,久病阴液耗损 => 热证特点:症状:热——发热,恶热,喜冷稠——痰、涕稠,小便短深——痰黄,面赤,涕黄,小便黄,舌红,苔黄燥——苔燥少津,口渴欲饮,大便干结动——脉数,烦躁不宁病位:三、虚实辨证虚实:辨别邪正盛衰的两个纲领。

“邪气盛则实(邪气盛实),精气夺则虚(正气不足)”;“虚实者,有余不足也”实证:机体感受外邪,或体内病理产物蓄积,以邪气盛、正气不虚为基本病理,表现为有余、亢盛、停聚特征的各种证候。

中医辩证内容有什么中医除了八纲辨证之外,还有一些别的辨证方法,这些方法都是在长期的行医、治病救人的实践中总结而出的,对现代医学有很大的帮助和启示。

这些辨证方法之间还有很紧密的联系,其中病因辨证、六经辨证、卫气营血辨证、三焦辩证属于外感病辨证;而脏腑辨证、经络辨证、气血津液辨证属于杂病辨证。

(1)六经辨证六经辨证是治疗外感病的一种辨证方法,它根据外感疾病在发生过程中的表现,把证候以阴阳为纲分成三阴三阳六部分,三阴分别为太阴病症、少阴病症和厥阴病症,以五脏的病变为基础;而三阳分别为太阳病症、阳明病症和少阳病症,以六的病变为基础。

其中,太阳病症包括太阳中风证和太阳伤寒证,阳明病症包括阳明病经证和阳明病腑证,少阳病症包括手少阳三焦证和足少阳胆证;太阴病症包括手太阴肺证和足太阴脾证,少阴病症包括手少阴心证和足少阴肾证,厥阴病症包括手厥阴心包证和足厥阴肝证。

(2)病因辨证病因辨证是外感病辨证的基础,它通过分析病人的病情特点和症状,来推断疾病发生的原因。

它把导致疾病发生的原因分为四个方面,即七情、六淫、外伤和饮食劳逸。

其中,七情指的是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,它主要是通过引起阴阳气血的变化来导致疾病;六淫是指风、寒、暑、湿、燥、火;外伤包括金刃、虫兽、跌扑所伤;饮食劳逸指的是饮食、劳逸和房事所伤。

(3)卫气营血辨证卫气营血辨证是用于对外感温热病的一种辨证方法,它把疾病分为四种证候,每种证候都表示温热病在发展过程中由浅人深、由轻到重的一个阶段,还表示不同的病变部位。

这四个阶段分别是卫分病症,病在皮毛和肺;气分病症,病在胃肠、胆、胸;营分病症,病在包络或心;血分病症,病在肝肾。

(4)三焦辨证三焦辨证也是关于温热疾病辨证的方法,它包括温病的三个部位,即上、中、下三焦病症。

上焦病症的临床表现为身热自汗、口渴、不渴而咳、神魂颠倒、邪入心包等,中焦病症的临床表现为口干咽燥、便秘、腹胀、面红耳赤、小便不利、舌苔黄黑等,下焦病症的临床表现为神倦、口干、舌燥、耳聋、手足蠕动等。

《中医诊断学》课程标准一、课程定位和设计思路(一)课程定位1.课程简介:《中医诊断学》是依据中医基础理论,研究诊察病情、判断病种、辨别证候的基础理论、基本知识和基本技能的一门学科。

《中医诊断学》是中医学专业的基础课,是沟通中医基础理论与中医临床各学科之间的桥梁,是中医学专业课程体系中的主干基础核心课程,以研究疾病中各种症状、病名、证名的概念、临床表现、诊断方法及其相互关系为主要内容。

2.课程性质:专业基础课。

通过本课程的学习使学生掌握中医诊断学的基础理论、基本知识和基本技能,从而具备正确对病人的健康状态和病情的本质进行辨识,并对所患病、证作出概括性判断的能力。

课程在第二学期开设,共72学时。

3.在课程体系中的地位:是中医学专业主干基础课程之一,为后续学习临床各科奠定基础。

4.课程作用:《中医诊断学》是中医学专业的基础课程,以《中医基础理论》等课程为基础,为后续毕业实习及岗位工作奠定基础。

本课程涉及的理论和技能是中医学专业人才培养目标中各职业岗位应具备的基本能力。

(二)课程设计理念与思路1.课程设计理念《中医诊断学》课程根据中医学专业的人才培养目标,针对基层中医医生工作岗位的能力需求,基于岗位工作任务所需职业能力而设置。

通过教与学,使学生掌握必需的诊察病情、判断病种、辨别证候的基本理论知识,具备自主学习的方法能力;具备团结协作、沟通交流的社会能力;具备良好的职业素养。

使学生真正成为能适应基层医疗发展需要、德智体美全面发展的高等技术应用型专门人才。

本课程强调学生自主学习能力、实践能力、科学精神、协作精神的培养,主张以研究性学习、基于问题的学习等方法开展自主学习,使学生不仅学到必备的专业知识,更要学会学习的方法,为终身学习打下坚实的基础。

2.课程设计思路教学内容的选取以满足基层中医医生岗位工作需求为目标,根据职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力和素质要求,在理论为实践服务、重点培养学生职业能力的理念指导下,结合中医行业现状、我校现有条件以及高职中医专业学生学习特点,制定该课程标准。

中医临床辨证方法1.《黄帝内经》从《黄帝内经》对病、脉、症的全面认识和论述,到《伤寒论》辨病脉证并治,是中医学从理论到临床的两次里程碑式的跨越。

辨证论治是当代对中医理论的认识和发展。

证与症,古通。

在《内经》时代没有明确提出证的概念,仲景《伤寒论》对证的提出是对中医理论的一个创新。

《黄帝内经》记载了很多病,集中国古代医学成果之大成,天人相应思想,人体生理病理机制,脏象经络理论,提出了治法、方药。

但详于理论重于针刺,而略于方药,《内经》中只有十二方(不包括《素问遗篇》中的小金丹方)。

《内经》的辨证方法前已论述。

2.《伤寒论》辨病脉证及六经辨证至汉代《伤寒论》,融会贯通了《内经》理论,将因于寒邪致人体所产生的一系列疾病著《伤寒论》,理论联系实际,成为中医临床实践的经典巨著。

仲景的中心思想是基于六气,六经理论的辨病脉证并治。

后世医家理解不同,发挥成辨六病,辨六经等。

有的以论证治,有的以方类证,有的以气化论经,有的则以方证分类而论,如黄煌先生所说:“一本有一本的伤寒,各家有各家的仲景”,形成了后世《伤寒论》书目达千余种之多,成为“伤寒论发挥学”。

六经辨证则成为当代学者研究《伤寒论》的主流认识,并形之于全国统编教材,应该说,六经辨证也是“伤寒论发挥学”的重要内容,可以有效指导临床,为当代医家归纳。

六经辨证方法将外感病发生、发展过程中所表现的各种证侯,以阴阳为总纲,归纳为三阳病证(太阳病证、阳明病证、少阳病证)、三阴病证(太阴病证、少阴病证、厥阴病证)两大类。

六经的常见证侯有太阳病证、阳明病证、少阳病证、太阴病证、少阴病证、厥阴病证。

3.八纲辨证八纲即阴、阳、表、里、寒、热、虚、实。

《内经》已有八纲的论述。

张仲景在《伤寒论》,循《内经》之理,用之于临床,阴、阳、表、里、寒、热、虚、实在其理论论述中已完美成熟,融会贯通,并创半里半表。

明·张介宾对八纲做了全面论述,《景岳全书》以阴阳为二纲,以表、里、寒、热、虚、实为六变,以二纲统六变,作为辨证的纲领。

中医辨证方法分类中医辨证方法分类内容导读:辨证方法分类在中医学发展过程中,历代医家针对各类疾病的不同特点,创立了多种辨证方法。

这些辨证方法各具特点,又互有联系,体现了相应的辨证内容。

拼音: bian辨(卷名:中国传统医学)简史辨证论治的渊源可以追溯到战国时代的《内经》,书中记载了许多中医证候的名称及其临床表现,如《素问·太阴阳明论》指出,脾气虚可表现为四肢无力,并可累及其他脏腑;《灵枢·本神》具体描述了五脏气虚等证候的临床表现,并指出要审察五脏为病的外在表现,判断气之虚实,据此而决定治疗方法。

再如《素问·至真要大论》的病机19条,从脏腑病位、病因、病性等方面阐述了不同临床表现的病机归属,并提示了治疗原则。

《内经》虽然没有形成辨证论治体系,但其中有关脏腑经络、气血津液等生理病理的理论,六淫、七情、饮食、劳倦等病因学说,邪正斗争、气机升降、阴阳失调的病机学说,望、闻、问、切四诊合参的诊断方法,以及治疗与组方用药的基本原则等,已为辨证论治体系的形成奠定了理论基础。

至东汉张仲景著《伤寒杂病论》(后世分为《伤寒论》和《金匮要略》两部分),首先较为明确地提出了辨证论治的概念,并创立了比较完整的辨证论治体系。

如《伤寒论》中的“平脉辨证”,就是明确提出“辨证”的最早记载。

而且《伤寒论》、《金匮要略》均以“辨太阳病脉证并治”等为篇名,创立了六经辨证论治体系和脏腑辨证论治体系。

还明确指出,要观察分析脉证,判断疾病的发展变化,随其不同证候确定治疗原则,体现了辨证论治的基本思想。

《伤寒杂病论》中广泛运用了表、里、寒、热、虚、实、阴、阳、脏腑、气血等概念,以此作为辨证的基本内容,并针对不同病机和证候,采取相应的治疗原则和治疗方剂。

此后历代医家又从不同角度大大丰富和发展了辨证论治的内容,如汉代《中藏经》对脏腑病机的发展,隋代巢元方对病因病机理论的发挥,宋代陈言对病因学说的发展,金代刘河间对六气病机学说的发展,元代朱丹溪对气血痰郁理论的发挥;清代随着温病学说的形成发展,叶天士创立卫气营血辨证,吴鞠通提出三焦辨证。