第二章:有关心理异常的理论模型

- 格式:ppt

- 大小:9.49 MB

- 文档页数:57

异常心理学 引言:为什么学习异常心理学?1、异常心理学知识对于任何职业和群体的人都具 有实用价值,特别是今后从事于心理学专业和社会工作专业的人员。

2、异常心理学知识对于每一个人的身心健康都有帮助。

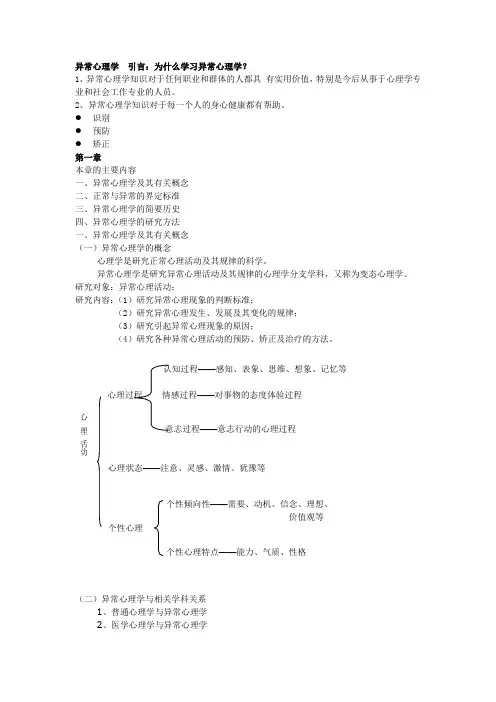

● 识别● 预防● 矫正第一章本章的主要内容一、异常心理学及其有关概念二、正常与异常的界定标准三、异常心理学的简要历史四、异常心理学的研究方法一、异常心理学及其有关概念(一)异常心理学的概念心理学是研究正常心理活动及其规律的科学。

异常心理学是研究异常心理活动及其规律的心理学分支学科,又称为变态心理学。

研究对象:异常心理活动;研究内容:(1)研究异常心理现象的判断标准;(2)研究异常心理发生、发展及其变化的规律;(3)研究引起异常心理现象的原因;(4)研究各种异常心理活动的预防、矫正及治疗的方法。

(二)异常心理学与相关学科关系1、普通心理学与异常心理学2、医学心理学与异常心理学 心理活动心理过程 情感过程——对事物的态度体验过程意志过程——意志行动的心理过程 心理状态——注意、灵感、激情、犹豫等 个性心理 个性倾向性——需要、动机、信念、理想、 价值观等 个性心理特点——能力、气质、性格认知过程——感知、表象、思维、想象、记忆等3、精神病学与异常心理学4、心理咨询与心理治疗(三)一些易混淆的概念1、一般心理问题与心理障碍2、心理障碍与精神障碍3、神经病与精神病4、精神病性症状与非精神病性症状1、一般心理问题与心理障碍心理异常按照严重程度可以分为:一般心理问题和心理障碍。

一般心理问题:也称心理失衡,是轻微的心理异常,是正常心理活动中局部异常状态,它通常不存在心理状态的病理性变化,具有明显的偶发性和暂时性,常由一定的情景所诱发。

在脱离诱发情景时,个体的心理活动则可完全正常。

心理障碍:也称心理缺陷,是心理异常的一种表现类型,是心理状态的病理性变化,具有明显的持久性和特异性,与一定的情景无必然联系。

它包括轻性的心理障碍和重性的心理障碍。

异常心理学目录[隐藏]图书信息内容简介图书目录又称病理心理学,研究的是病人的异常心理活动与病态行为,即用心理学原理和方法研究病理心理与行为发生,发展,变化的原因与规律,并探讨其机制,其研究成果是医学心理学某些理论和证据的重要来源,因此一般认为异常心理学是医学心理学中的一个重要的基础分支学科。

但在某些异常心理学论著中,其内容范围可能囊括甚至超过医学心理学的很多领域,此时的异常心理学与医学心理学则为交叉的两门学科。

核心概念:异常心理一、概念解释人的正常心理是人的心理发展与社会生活发展相一致。

是普通心理学研究的主要内容。

异常心理又称为“变态心理”是偏离正常人心理活动的心理和行为。

在谈到异常心理这个概念时,我们需要思考一个问题:哪种心理才算做“异常心理”异常就是不正常,也可以成为失常。

异常心理即是偏离了大多数人说具有的正常的心理活动和行为。

然而,这是一个相对性极强的概念。

因为人类的许多东西如身高、体重、智力等都是正态分布的,大多数人接近平均数,只有少部分人偏于两端。

因此均可视为异常。

判断标准如何判别异常心理与正常心理之间的标准。

很难有一个统一的标准。

异常与正常有些时候有有本质区别,但另一些时候可能只是有程度的不同。

二、常用的判断标准有:1、经验标准:是咨询者凭借自己的临床经验和人们对于心理障碍的日常经验,或来咨询的的人的主诉去判断汤热的心理活动的正常与否。

虽然此种方法的主观性很大,但很大程度上受义务人员和研究者体验和经验的影响,需要丰富的临床经验。

2、统计学标准:这一标准来源于对人群的各种心理特性进行的心理测量数据。

一般来说心理测量的数据是呈现正态分布的,处于平均数正负两个标准差区间的人数约占总人数的95%,我们将这部分人定义为正常,而把原理平均数的两端视为异常。

决定一个人心理正常和异常,就以其心理特征偏离群体的平均值的程度作为依据。

统计学标准只能显示其当前的心理,不能显示其追踪结果,这是不足之处。

如IQ140以上属于非常聪明,目前可以被看作天才,但若追踪下去,可能一部分人变为普通智力群。

第二章变态心理学的理论模式变态心理学的理论模式,是指对变态心理产生的原因、发展规律和诊断治疗原则进行解释的各种理论或假设。

有关变态心理学的理论模式很多,本章将围绕目前影响最大的几种理论模式进行讨论,包括医学模式、心理动力模式、行为认知模式、社会文化模式等,同时对近年来兴起的生物—心理—社会模式给予介绍。

一、心理异常的医学模型这是变态心理学的理论模式中历史最悠久、影响也很大的一种模式。

它强调精神障碍的生物学因素,认为心理异常的发生主要与机体的生理变化有关。

该模式由古希腊的希波克拉底和盖伦发展起来,并由近代医学家克雷佩林发扬光大。

早在古希腊时期,医学家希波克拉底就认为,心理异常的产生是由于体内的四种体液不平衡所致,而稍后时期的盖伦则提出大脑发育不完善是心理异常的原因。

到了十九世纪,德国医生克雷佩林(Kraepelin)在系统考察前人的许多研究成果、并亲自对许多病人作了长期的临床观察的基础上,最早、最系统地应用医学模式对心理异常进行分类。

他发现,躯体的一些症状结合起来往往表示一种特殊疾病(如结核症状群的存在表示有结核病),并且有一基本病因(结核杆菌)和相应的治疗方法(抗结核药)。

他通过精神科临床观察,发现精神症状的综合也可表明为某一精神病(如精神分裂症状的存在表示精神分裂),因此他按照此法对精神疾病进行分类、诊断。

他提出的这一精神疾病分类系统,被发表在1883年的《精神学教程》(第一版)中,以后发行到第九版。

这本专著在美国和世界上很多国家都作为精神病学症状和诊断方面的权威性专业指导书籍,他本人也成为公认的现代精神病学的奠基人。

克雷佩林确信精神病的原因是具有纯粹的器质性基础的,他最初考虑的是遗传与心理异常的关系,后来又重视代谢过程的因素以及心身关系各方面的变化。

他始终主张并实施以实验和测验来探讨病理问题。

现今人们强调的精神病生物学基础(遗传、神经病理形态、生化、免疫等)的研究是与这一思想的历史渊源分不开的。

第二章心理异常的理论模型对心理异常进行理论分析,目前影响最大的四种理论模型,即医学模型,心理动力学模型,行为模型和社会模型。

心理异常的医学模型:心理异常的医学模型是由希波克拉底和盖伦发展起来的。

希氏把心理异常解释为体内四种体液的不平衡,盖伦则认为是由于大脑发育不完善。

这种把心理异常归为躯体因素的解释称为医学模型或生物学模型。

克雷佩林最早、最系统地应用医学模型对心理异常进行分类。

他本人也成为公认的现代精神病学的奠基人。

心理异常的原因(1)遗传因素历史上最早对这一问题进行研究的是高尔登,他认为人在特质和能力方面的差异受到遗传和环境两方面的影响,它所提出的用同卵双生子研究遗传和环境因素在决定心理特点中的相对作用的方法,直到现在仍被沿用。

许多精神疾病在发病原因上,遗传因素确定有着明显的作用,基因的变异就构成了心理异常的基础。

(2)大脑机能状态与脑损伤。

“条件反射”学说: 巴甫洛夫的“条件反射”学说为心理异常提供了一种中枢神经系统的机能解释,包括催眠时相、孤立病灶、以及实验性神经症的概念。

催眠时相是指大脑皮层从觉醒(或睡眠)到睡眠(或觉醒)状态过渡的一种机能状态。

孤立病灶又称病理惰性,是指高级神经活动机能出现个别的病变点,但其它高级神经机能仍很正常。

这种病灶可能是过去经受的精神创伤的后果,遗留下来而成为产生心理异常的原因。

巴浦洛夫认为兴奋和抑制是高级神经活动的基本过程,但如果兴奋和抑制不能协调,就会造成大脑机能的混乱,从而产生行为的混乱,它称之为实验性神经症。

(3)生物化学因素:血液内的5-羟色胺(5-HT)具有保持情绪稳定的作用,如果5-HT减少,就易出现情绪波动。

去甲肾上腺素(NE)浓度升高就会出现情绪高涨(燥狂状态),反之就会出现情绪低落(抑郁状态)。

血清肌酸磷酸激酶也与许多精神症状密切相关。

(4)素质因素。

很多精神疾病患者看来与脑损伤或其他的躯体疾患无关,器质病因论者认为精神疾患与病人的素质有关。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------心理异常的理论模型医学模型遗传生物化学因素脑损伤第二章心理异常的理论模型医学模型(遗传、生物化学因素、脑损伤)心理学模型(精神分析、行为主义、人本主义、行为认知)社会--文化模型生物--心理--社会模型一、心理异常的医学模型:医学模型对心理异常作出生物病理解释。

认为:遗传因素、神经生化物质、生物病原体、脑损伤等对人的心理异常的产生和发展起关键作用。

认为:遗传因素、神经生化物质、生物病原体、脑损伤等对人的心理异常的产生和发展起关键作用。

(一)心理异常的医学模型早期代表:希波克拉底:四种体液的不平衡。

盖伦:大脑发育不完善。

克雷佩林:最早、最系统地应用医学模型对心理异常进行分类。

他本人也成为公认的现代精神病学的奠基人。

1 / 14(二)医学模型对心理异常原因的解释:(1)遗传因素(基因、皮层结构)(2)神经生化物质(神经递质)(3)生物病原体(细菌、病毒)(4)脑损伤等。

((1 )遗传因素高尔顿历史上最早对这一问题进行研究。

天才是遗传的。

同卵双生子和异卵双生子研究法,直到现在仍被沿用。

附:精神分裂症与遗传精神分裂症虽病因尚不明,经研究发现:精神分裂症发病与遗传有密切关系。

通过对精神分裂症患者进行系统的家谱调查(调查其父系、母系 3 代),发现精神分裂症患者的家庭成员中,精神病的患病率比一般居民高 6.2 倍。

有的学者对 65 个家庭进行调查,父母双方均患精神分裂症者,其子女患病机率为 35%一68%(患病机率指在人群中个体终生患病的可能性)。

正常人群仅为 0.86%一 1%。

对精神分裂症孪生子的调查发现,单卵双胎的同病率比双卵双胎的同病率高 4-6 倍将精神分裂症患者的子女自幼寄养在精神健康的父母家庭中,而将精神健康父母的子女也寄养在精神健康的父母家庭中,结果,精神分裂症父母的子女患精神分裂症和智力缺陷者占寄养子女总数的 19.1%;精神健康父母的子女无一个患精神病。