第八章超敏反应

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:27

第十五章超敏反应若机体已被某抗原致敏,当再次接触相同抗原时则二次免疫应答被增强。

在摄入的抗原量较大或机体的免疫处于高应答状态时,则因免疫应答过强而导致组织损伤,此即称为超敏反应(hypersensitivity)。

根据反应发生的速度、发病机制和临床特征将超敏反应分为I、II、III和IV型。

I~III型由抗体介导,可经血清被动转移。

而V型由T 细胞介导,可经细胞被动转移,反应发生较慢,故称迟发型超敏反应。

第一节 I型超敏反应一、概念I型超敏反应在四型超敏反应中发生速度最快,一般在第二次接触抗原后数分钟内出现反应,故称速发型超敏反应(immediate hypersensitivity)或变态反应(allergy)。

多次注射动物抗血清所引起的异常反应称为过敏症(anaphylaxis),以示与保护性反应(prophylaxis)相区别。

IgE抗体是介导I型超敏反应的主要抗体。

(一)变应原凡经吸入或食入等途径进入体内后能引起IgE类抗体产生并导致变态反应的抗原性物质称为变应原(allergen)。

多数天然变应原的分子量为1~7万道尔顿。

引起变态反应的重要变应原有吸入性变应原和食物变应原两大类。

1.吸入性变应原:(1)种类繁多的植物花粉;(2)真菌;(3)螨;(4)上皮变应原;(5)屋尘;(6)羽毛;(7)昆虫变应原;(8)植物变应原。

2.食物变应原:(1)常见的过敏性食物有蛋白质含量较高的牛奶和鸡蛋;海产类食物,不易消化的食物如哈蟆类、鱿鱼;含有真菌的食物,如蘑菇等。

(2)因保鲜食品,冷藏食品及人工合成饮料日益增多,因而食物添加剂(染料、香料等),防腐剂,保鲜剂和调味剂就成了一类新的重要变应原。

(3)药物可经口服、注射和吸入等途径进入体内,少数病人用药后出现局部或全身药物过敏反应,如药疹、阿司匹林性哮喘、青霉素过敏性休克等。

(二)I型超敏反应性疾病的发病率欧洲人群中I型超敏反应的发病率为25%~35%,瑞典为30%~40%。

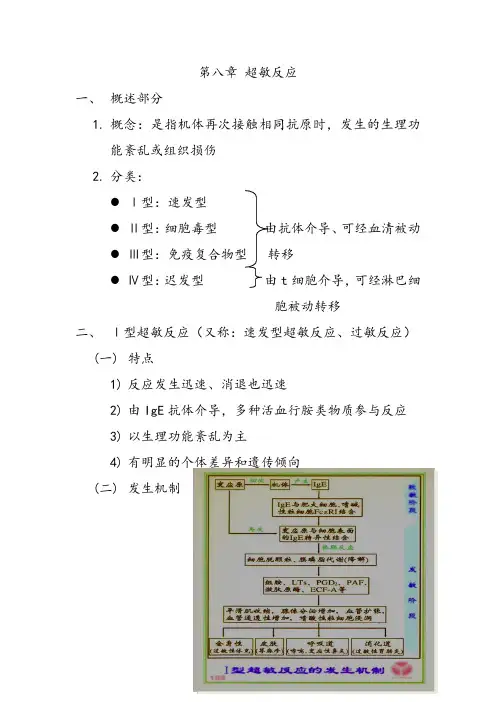

第八章超敏反应一、概述部分1.概念:是指机体再次接触相同抗原时,发生的生理功能紊乱或组织损伤2.分类:●Ⅰ型:速发型●Ⅱ型:细胞毒型由抗体介导、可经血清被动●Ⅲ型:免疫复合物型转移●Ⅳ型:迟发型由t细胞介导,可经淋巴细胞被动转移二、Ⅰ型超敏反应(又称:速发型超敏反应、过敏反应)(一)特点1)反应发生迅速、消退也迅速2)由IgE抗体介导,多种活血行胺类物质参与反应3)以生理功能紊乱为主4)有明显的个体差异和遗传倾向(二)发生机制1.参与成分1)变应原(是指能选择性诱导机体产生IgE抗体的免疫应答,引起速发型超敏反应的抗原物质)●吸入性变应原:花粉颗粒、尘螨及其排泄物、真菌、动物皮屑或羽毛等●食入性变应原:牛奶、鸡蛋、鱼虾蟹等食物●某些药物或化学物质:青霉素、链霉素、磺胺、水杨酸盐、麻醉药物、有机碘等2)IgE抗体:IgE抗体+IgE Fc受体——致敏状态(在呼吸道与消化道好发生)3)效应细胞:●肥大细胞:存在于皮肤、均存在嗜碱性颗粒,呼吸道和消化道黏膜下结缔组织与IgE特异性结合,●嗜碱性粒细胞:主要存在并发生系列生物学效于血液循环中,在细胞因应子作用下进入局部皮肤中4)生物活性介质:促进毛细血管舒张,血管通透性增强;刺激支气管、胃肠道等处的平滑肌收缩;促进粘膜腺体分泌。

可分为●预先合成并储存于颗粒中:组胺、激肽原酶、肝素、胰蛋白酶等●新合成:花生四烯酸、白三烯、前列腺素D2等5)细胞因子:参与炎症反应2.发生过程:1)致敏阶段:指变应原进入体内,诱导产生IgE并结合到靶细胞膜的过程2)激发阶段:指相同变应原再次进入体内,与致敏靶细胞表面的IgE结合,使靶细胞脱颗粒,释放生物活性物质,引起局部或全身反应的过程(三)常见疾病1.过敏性休克●血清过敏性休克●药物过敏性休克2.呼吸道过敏反应●支气管哮喘●过敏性鼻炎3.消化道过敏反应4.皮肤过敏反应(四)*防治原则1.寻找变应原,避免再次接触2.脱敏疗法和减敏疗法3.治疗:●抑制生物活性介质生成和释放的药物●生物活性介质的拮抗性●改善效应器官反应性的药物●免疫治疗三、Ⅱ型超敏反应(一)概念:是由IgG或IgM类抗体与靶细胞表面的抗原结合,在补体、吞噬细胞和NH细胞的参与下,引起细胞溶解或组织损伤的超敏反应(二)发生机制1.引起反应的抗原:●ABO,RH等血型抗原和HLA抗原●药物、微生物等外源性抗原吸附在靶细胞表面●由微生物感染、药物等因素导致的自身抗原的改变●外源性抗原与正常组织细胞之间具有共同抗原2.参与的抗体1)IgM主要是ABO血型抗原的天然抗体3.靶细胞损伤的机制1)补体介导的细胞溶解2)吞噬作用3)ADCC(三)常见疾病1.输血反应2.新生儿溶血症3.自身免疫性溶血性贫血4.药物过敏性血细胞减少症5.肺-肾综合征四、Ⅲ型超敏反应(一)概念:是可溶性免疫复合物沉积于局部或全身多出毛细血管基底膜,通过激活补体以及在血小板、肥大细胞、嗜碱性粒细胞的参与下,引起以充血水肿、局部坏死和中性粒细胞浸润为特征的炎症反应和组织损伤(二)发生机制1.免疫复合物的形成:抗原为游离存在的可溶性抗原,抗体为IgA,IgG,IgM,两者结合形成免疫复合物2.免疫复合物的沉积其因素为:1)血管通透性增高:IC2)解剖学和血流动力学等因素3)影响免疫复合物正常清除率的因素3.组织损伤补体的作用●中性粒细胞的作用●血小板的作用●血管活性胺类物质的作用(三)常见疾病1.持续性感染:麻风、疟疾、登革热、病毒性肝炎2.自身免疫病:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、3.反复接触吸入性抗原:农民肺患者因吸入霉菌或鸽粪而引起的间质性肺炎五、Ⅳ型超敏反应(一)概述:1.概念:是由效应t细胞再次接触相同抗原后引起的以单核细胞、巨噬细胞和淋巴细胞浸润为主的炎症性病理损伤2.特点●反应发生迟缓,一般在再次接触抗原后48~72小时出现●抗体和补体不参与反应●由炎症性细胞因子引起的以单个核细胞浸润为主的炎症3.抗原:细胞内寄生的细菌、真菌、病毒、寄生虫、细胞抗原(如肿瘤抗原和移植抗原等)和某些化学物质等(二)发生机制1.效应t细胞和记忆t细胞的产生2.效应t细胞引起炎症反应和细胞毒作用●CD4+Th1细胞:促进血管内皮黏附分子的表达,有利于血液中的单核细胞、淋巴细胞进入抗原所在局部,加重炎症反应●CD8+CTL:导致靶细胞的溶解破坏、靶细胞死亡(三)常见疾病1.接触型:湿疹2.结核菌素型:局部硬结3.肉芽肿裂:结核病、麻风、血吸虫病、类肉瘤病等。

第八、九章免疫应答和超敏反应【学习建议】第八章内容介绍了免疫应答的基本概念 、免疫应答的类型、应答产生过程及其免疫效应。

也简单介绍了免疫耐受和免疫调节。

第九章介绍了超敏反应的主要类型和常见临床疾病。

学习这两章应 掌握1.免疫应答的基本概念和主要类型,包括超敏 反应的概念和主要类型;2.免疫应答的基本过程,包括(1)TD 抗原诱导B 细胞产 生体液免疫应答的过程和抗体产生的规律。

(2) T 细胞介导的细胞免疫应答过程和 特点。

3.各型超敏反应的特点及发生机制。

熟悉临床常见的各型超敏反应性疾病及I 型超敏反应的防治原则;以及免疫耐受的概念和特点。

了解免疫应答的负反馈调节。

【知识结构图】【内容提要】保护性免疫应答概述答 ___ _____________(三)免疫应答的过程1 .感应阶段:抗原提呈细胞 对抗原的摄取、加工、处理和提呈免 (一) 疫T 细胞介导的细胞免疫 / CD#炎性T 细胞(T H 1)T 细胞因子免疫应答的基本概念—炎症反应应二) 免疫应答的类型及发生场所 I 型(速发型)L 负应答/天然耐受(自身耐受)失调— 自身免疫病2.反应阶段:T、B 淋巴细胞接受抗原刺激后的活化、增殖,分化为效应淋巴细胞和浆细胞。

3.效应阶段:效应T细胞产生的细胞免疫效应和浆细胞产生抗体介导的体液免疫效应。

二、B细胞介导的体液免疫应答(一)T D抗原介导的体液免疫应答(二)T I抗原介导的体液免疫应答(三)抗体产生的规律三、T细胞介导的细胞免疫应答(一)T H1细胞介导的炎症反应(二)Tc细胞介导的细胞毒效应四、超敏反应(一)I型超敏反应(二)I I型超敏反应(三)I II型超敏反应(四)I V型超敏反应五、免疫耐受六、免疫应答的负反馈调节(一)抗体的负反馈调节(二)免疫细胞的负反馈调节【概念简释】1.免疫应答:是机体免疫系统受抗原性异物刺激后所发生的一系列复杂变化和产生免疫效应的生理过程。

主要包括抗原提呈细胞对抗原的处理和提呈(感应阶段)、抗原特异性淋巴细胞对抗原识别后的活化、增殖和分化(反应阶段)、以及最终产生免疫效应以排除抗原性异物或产生耐受(效应阶段)。