基于环境行为学

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:2

环境行为学的环境行为理论及其拓展一、本文概述随着人类社会的不断进步与发展,人类与环境的互动关系越来越受到关注。

环境行为学作为一门新兴的交叉学科,致力于探索人类行为与环境之间的相互作用及其影响机制。

本文旨在全面梳理和解析环境行为学的核心理论,包括其基本假设、核心概念和主要观点,并在此基础上探讨其在实际应用中的拓展与影响。

我们将深入探讨环境行为学的基本框架,分析人类行为与环境之间的相互影响,以及这种影响如何塑造我们的生活空间和社会环境。

本文还将关注环境行为学理论的最新发展和实践应用,探讨其在城市规划、建筑设计、环境保护等领域的潜在价值和实际应用。

通过对环境行为学及其拓展的深入研究,我们期望为构建更加和谐、宜居的人类生活环境提供理论支持和实践指导。

二、环境行为学的基本理论环境行为学的基本理论是建立在对人类与环境交互作用的深入理解之上的。

这一学科主张,人的行为不仅仅是个体内在因素的结果,而且是由其所处的物理和社会环境所塑造的。

环境行为学的基本理论涵盖了多个方面,包括环境认知理论、环境决定论、环境可能论以及环境应激论等。

环境认知理论主张,人类通过感知、理解和解释环境来形成对环境的认知,这种认知进而指导我们的行为。

人类会根据自己的需求和经验,对环境进行选择性注意、解释和记忆,从而决定如何与环境互动。

环境决定论则认为,人的行为在很大程度上是由其所处的物质环境所决定的。

例如,建筑设计、城市规划、景观设计等都会对人的行为产生影响。

这种理论强调了环境在塑造人的行为方面的决定性作用。

环境可能论则提出,环境提供了行为的可能性,但并不一定决定行为。

换句话说,环境为人的行为提供了条件和机会,但人是否利用这些机会以及如何利用,则取决于个人的动机、能力和选择。

环境应激论关注的是环境对人类心理健康的影响。

这种理论认为,环境中的压力源(如噪音、污染、拥挤等)会导致人的心理压力和不适,进而影响其行为和健康。

因此,环境行为学也关注如何通过环境设计和管理来减轻环境压力,提高人的生活质量。

环境行为学概论

环境行为学是一门研究人与环境之间相互作用的学科。

它关注个体如何感知、体验和影响他们的物理环境,以及环境如何影响个体的行为和心理。

环境行为学的研究领域广泛,包括自然环境和建筑环境的各个方面,如室内设计、城市规划、景观设计、环境评估和环境保护等。

以下是环境行为学的一些核心概念和领域:

1.环境感知:研究个体如何通过视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉等感官感知环境信息。

2.环境认知:探讨个体如何理解和解释环境信息,包括空间认知、环境记忆和地图使用等。

3.环境情绪:研究环境对个体情绪状态的影响,以及情绪如何影响个体对环境的反应。

4.环境行为:分析个体在环境中的行为模式,如空间使用、运动、休息和社交互动等。

5.环境健康:研究环境因素如何影响人类健康,包括空气和水质量、噪音水平、温度和光照等。

6.环境设计和评估:探讨如何设计促进人类福祉和可持续发展的环境,以及如何评估环境的质量和效果。

7.环境心理学应用:将环境心理学的原理和研究成果应用于实践,如建筑设计、城市规划、环境教育和公共政策等。

环境行为学的研究有助于我们更好地理解人与环境之间的复杂

关系,以及如何通过环境设计和管理来提高人们的生活质量和幸福感。

环境行为学概论环境行为学是一门研究人类行为与环境相互关系的学科。

它涉及到环境认知、人类行为与环境、设计与环境、环境心理学、生态行为学、可持续环境行为、城市环境行为、环境行为的社会影响以及健康与环境行为等多个方面。

本文将简要介绍这些内容,以帮助读者更好地了解环境行为学的整体框架。

1.环境认知环境认知是指人们认识和理解环境的过程,包括对环境的视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感官机制。

人们通过感官接收来自环境的刺激,进而形成对环境的认知和理解。

提高环境认知能力有助于我们更好地关注环境问题,从而采取有效的行动来保护和管理环境。

2.人类行为与环境人类行为对环境有着深远的影响,包括生产、消费、废弃物处理等方面。

人类的行为方式对环境产生作用,进而影响生态系统平衡和人类自身的生存与发展。

研究人类行为与环境的互动有助于我们更好地理解人与环境的关系,从而引导人们采取合理的行动。

3.设计与环境设计与环境是连接人与环境的桥梁,包括城市规划、建筑设计、景观设计等方面。

良好的环境设计需要考虑人在其中的位置,并创造出舒适、安全、可持续的环境。

通过合理的设计,我们可以帮助人们更好地适应和保护环境,提高生活质量。

4.环境心理学环境心理学是研究人类心理与环境互动的学科,包括视觉环境心理学、听觉环境心理学、触觉环境心理学等多个方面。

它主要探究人与环境之间的相互作用,深入了解人的感官机制和心理感受可以帮助我们更好地理解人与环境的关系,从而在实践中做出合理的决策。

5.生态行为学生态行为学是研究人类生态与环境互动的学科,包括生态伦理、生态政治、生态文化等许多方面。

它主要关注人类行为对自然生态的影响以及如何采取积极的态度来维护生态平衡。

通过研究和发展生态行为学,我们可以促进人类对环境的负责任行为,推动社会的可持续发展。

6.可持续环境行为可持续环境行为是指能够促进人与环境和谐发展的行为方式,包括节约资源、减少污染、加强垃圾分类等许多方面。

推广可持续环境行为可以帮助我们更好地保护和管理环境,推动社会的可持续发展。

环境行为心理学论文六篇环境行为心理学论文范文1环境心理学是讨论人类行为和自然环境之间的相互联系,讨论物理环境和人类行为及阅历之间的相互关系,关注人与环境相互作用和相互关系的学科。

它更多地强调物理环境,还特殊强调主体与环境作用的相互性。

一方面,强调人对环境的影响;另一方面,强调环境对人的影响,两者之间为相互作用、相互制约。

环境心理学需要转变基本概念和讨论方法滞后的现状,重视组织、社区和文化意义上的跨学科开放性讨论,加强国际沟通和合作。

由于以往环境心理学讨论没有充分体现跨学科讨论的特点,没有充分发挥多学科讨论的优势,所以环境心理学不应当被单纯看作是心理学的一个分支,更需要看作是关于人、环境、行为的跨学科讨论领域。

很多环境问题本质上是行为的、社会的和文化的问题,它们分布层次包括个人、家庭、公司、工业和政府部门等,而不同国家、不同文化、不同社区的环境心理学讨论,在方法论讨论原则上必定受制于不同的政治、经济、地理、文化和民俗等影响,需要吸纳与整合多个交叉学科的基本概念和方法论观点,如心理学、伦理学、人类学、文化学、社会学、建筑学、信息科学、城市规划和设计学等。

当代环境心理学讨论不应当只在个体水平,更应当在区域性社会组织和文化水平上考虑人的行为与环境的互动,在更开阔的视野上辨别和澄清讨论环境问题的心理学问题、概念、模式和讨论方法,制造多学科的“思想合作”和“讨论梯队”,应当意识到解决区域性、全球性的环境问题,单单靠心理学的作用是特别有限的。

因此,环境心理学家应当广泛开展国际间、多学科间的讨论,为环境政策的制订供应理论支持。

环境心理学有几个显著的特点:第一,环境心理学是一门新兴学科。

环境心理学于20世纪60年月末,在北美兴起,继而在世界其他地区快速地传播与进展,但我国在这一领域的讨论起步较晚,20世纪80年月,才从发达国家引入相关的理论与方法,开头在建筑学等学科内从事相关讨论,从而引起其他有关学科人员的广泛爱好和关注。

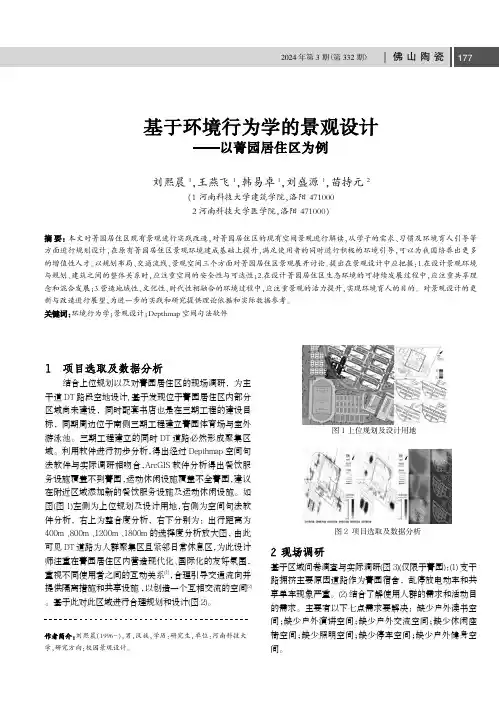

结合上位规划以及对菁园居住区的现场调研,为主干道DT路段空地设计,基于发现位于菁园居住区内部分区域尚未建设,同时配套书店也是在三期工程的建设目标,同期周边位于南侧三期工程建立菁园体育场与室外游泳池。

三期工程建立的同时DT道路必然形成聚集区域。

利用软件进行初步分析,得出经过Depthmap空间句法软件与实际调研相吻合,ArcGIS软件分析得出餐饮服务设施覆盖不到菁园,运动休闲设施覆盖不全菁园,建议在附近区域添加新的餐饮服务设施及运动休闲设施。

如图(图1)左侧为上位规划及设计用地,右侧为空间句法软件分析,右上为整合度分析,右下分别为:出行距离为400m、800m、1200m、1800m的选择度分析放大图,由此可见DT道路为人群聚集区且紧邻日常休息区,为此设计师注重在菁园居住区内营造现代化、国际化的友好氛围,重视不同使用者之间的互动关系[1],合理引导交通流向并提供隔离措施和共享设施,以创造一个互相交流的空间[2]。

基于此对此区域进行合理规划和设计(图2)。

基于区域问卷调查与实际调研(图3)(仅限于菁园):(1)支干路拥挤主要原因道路作为菁园宿舍,乱停放电动车和共享单车现象严重。

(2)结合了解使用人群的需求和活动目的需求。

主要有以下七点需求要解决:缺少户外读书空间;缺少户外演讲空间;缺少户外交流空间;缺少休闲座椅空间;缺少照明空间;缺少停车空间;缺少户外健身空间。

刘熙晨1,王燕飞1,韩易卓1,刘盛源1,苗持元2(1河南科技大学建筑学院,洛阳4710002河南科技大学医学院,洛阳471000)本文对菁园居住区现有景观进行实践改造,对菁园居住区的现有空间景观进行解读,从学子的需求、习惯及环境育人引导等方面进行规划设计,在原有菁园居住区景观环境建成基础上提升,满足使用者的同时进行积极的环境引导,可以为我国培养出更多的增值性人才。

以规划布局、交通流线、景观空间三个方面对菁园居住区景观展开讨论。

提出在景观设计中应把握:1.在设计景观环境与规划、建筑之间的整体关系时,应注重空间的安全性与可达性;2.在设计菁园居住区生态环境的可持续发展过程中,应注重共享理念和混合发展;3.营造地域性、文化性、时代性相融合的环境过程中,应注重景观的活力提升,实现环境育人的目的。

环境心理学与环境—行为研究当我们谈论环境心理学与环境—行为研究时,我们谈论的是人类与周围环境之间的相互作用。

这两个领域都的是人类如何感知、理解和影响他们的环境,以及环境如何影响人类的行为和感受。

理解这些相互作用对于我们制定有效的环境保护策略、提高人类生活质量具有重要意义。

环境心理学是研究人与自然和社会环境之间的相互关系的心理学分支。

它探讨了人们如何感知和理解他们的环境,以及这种感知和理解如何影响他们的行为和感受。

环境心理学家采用多种研究方法,包括观察、调查、实验等,以了解人类在各种环境中的行为和感受。

环境—行为研究主要探究环境因素如何影响人类行为和表现,以及人类如何通过自己的行为影响周围环境。

它的研究领域广泛,包括城市规划、建筑设计、自然保护和环境污染等。

环境—行为研究不仅环境对人类行为的影响,还人类行为如何改变环境,以及这种改变如何反过来影响人类的行为和健康。

环境心理学和环境—行为研究虽然都人类与环境的相互作用,但它们的研究重点和目标有所不同。

环境心理学更侧重于研究人类对环境的感知和理解如何影响其行为和感受,而环境—行为研究更强调研究环境因素如何影响人类的行为和表现。

然而,这两个领域之间的也十分密切。

环境心理学的研究成果可以为环境—行为研究提供理论支持和指导,帮助研究者更好地理解人类在各种环境中的行为和反应。

而环境—行为研究则可以通过对实际环境中人类行为的观察和实验,为环境心理学提供实证数据和证据,推动相关理论的发展和完善。

展望未来:环境心理学与环境—行为研究的结合与应用随着人类对自然环境的认知和尊重的不断加深,环境心理学和环境—行为研究的重要性也日益凸显。

在未来的发展中,这两个领域有望实现更加紧密的结合,共同为解决环境问题、促进可持续发展提供科学依据和指导。

例如,在城市规划和建筑设计中,环境心理学家可以提供关于人类对空间、布局、色彩等方面的心理感知和偏好的研究成果,帮助设计者创造出更加舒适、宜居的环境。

基于环境行为理论浅;承吉伙同校学生宿舍空间设计O n t he Spa ce D es i gn of t he St udent s’D or m i t or i e s i nU ni ver s i t i es B a s e d on E nvi r onm ent and B e havi or T heor y汤朝晖1招穗锋2杨晓川3T ang Z ha ohui Z h ao S ui f eng Y ang X i aochuan自要本文以环境行为理论为切入点,针对口前凶日高校学乍宿舍的使_}}j现状与发展趋势,从“j代大£生的普遍行为心理特点m发,对高校学乍宿舍的邓{J设计提出设想。

希望将窄问设计摆放在大学,Lj州需要这样一个甲台来考虑,使高校宿舍窄㈨设I.更加人性化,满足大学乍的生活需要。

∈键词环境行为岛校宿舍窄11l J没计L B ST R A C T T a k i n g t he E nvi r O nm e n t a n dehav i or T h e o r y as t he cut-i n poi nt.and t hee ne ra l be h a vi ora l ps ycho l og y of con t em por ar yol l e ge st ude nt s as t he s t a r t ing poi nf i n0nn ect i on w it h t h e cu r re n t Si lua t ion an d t heev el op i ng t e nd enc y o f uni ve r si t y s t u de nt s’or m i t o ri e s.t hi s paper pr op os es t h e s pa ce des i gns s um p t i on ofs t udent s’dor m i t or y i n un i ver si t i es。

环境行为心理学视角下城市可持续发展策略分析城市可持续发展是当前社会关注的热点话题,而环境行为心理学视角为理解人类行为与环境之间的关系提供了重要框架。

通过对心理学原理的运用,可以为城市可持续发展策略提供有力支持与指导。

本文将从环境行为心理学视角出发,分析城市可持续发展的策略,并探讨如何利用心理学原理来推动可持续发展的实施。

首先,城市可持续发展的策略应该从人们的行为和态度入手,鼓励居民采取环境友好的生活方式。

研究表明,人类行为往往受到社会认知和团体影响的约束。

因此,城市管理者可以通过社会认知的引导,引起居民对可持续发展的关注,并让他们认识到自己的行为对环境的影响。

其次,心理学发现,人类行为具有一定的习惯性。

如果我们能够培养居民环保意识的习惯性,他们就会更加主动投入到环境保护中。

因此,城市可持续发展的策略应该促进居民形成环保习惯。

具体做法包括设置环保意识相关的标识和提醒,为居民创造环保的社会环境和价值观。

此外,城市可持续发展的重要策略之一是能源的有效利用。

心理学原理认为,人们对于瞬时利益的追求常常导致资源的过度消耗。

因此,城市管理者应该从心理学的角度出发,采用激励和奖励机制,以及有效的宣传教育手段,引导居民节能减排,采用清洁能源,并逐步改变他们对于能源的使用态度。

另外,心理学研究还表明,人类对公共资源的滥用和浪费,常常与人们对自身行为的后果不可见或延时感有关。

为了解决这个问题,城市可持续发展策略可以借鉴心理学的行为设计原理,设计合理的公共资源使用规则,并通过透明化和及时反馈,使居民对自己的行为后果有更清晰的认识,从而更加合理地利用公共资源。

此外,城市可持续发展还需要注重社区参与的重要性。

心理学认为,个体行为与环境的关系是相互影响的。

因此,城市管理者应该鼓励社区居民参与城市规划和环境保护的过程中,以提高参与者的主观幸福感。

在策略实施过程中,需要注重社区支持和资源的分配,鼓励居民参与环境保护和可持续发展的公共决策。

环境行为学的特点

以下是 6 条关于环境行为学特点的内容及例子:

1. 环境行为学超注重实地观察呀!就像我们走进一个陌生的地方,会立刻留意周围的一切细节一样。

比如说在公园,人们是怎样选择座位的,不同的布局是不是会影响大家的停留时间呢?这就是环境行为学在实实在在地研究的东西呢。

2. 它还特别强调人跟环境的相互关系呢,是不是很神奇!好比我们在一个明亮温暖的房间里会感觉很舒服,而在阴暗潮湿的地方就会不自在,这就是我们和环境在互相作用呀!想想看在热闹的商场和安静的图书馆,我们的行为有多大的不同呢!

3. 环境行为学的一大特点是关注人的习惯和偏好!你想想啊,为啥有些人就喜欢去海边度假,而有些人偏爱爬山呢。

就像有人钟情于热闹的夜市,而有人就爱去宁静的乡村小道,这可都是环境行为学要深入探究的呀!

4. 它对细节的把控惊人啊!从一个小小的标志到整个空间的布局,都有大学问呢。

比如商场的指示牌清晰与否,会不会让我们更容易找到想去的地方呢;教室座位的排列是不是合理,又会怎样影响学生的注意力呢,这些可都是环境行为学关注的细节呢!

5. 环境行为学真是特别以人为本呐!就好比设计一个公园,要考虑人们怎样行走最方便,哪里适合设置休息区。

这不就是为了让我们在环境里更舒服、更自在嘛,多体贴呀!你说要是小区里的健身器材位置不合理,那多别扭呀!

6. 还有呢,它具有很强的适应性!不同的人群、不同的文化,环境行为学都要去研究和适应。

像在不同国家,人们的社交距离都不一样呢,这是不是很有意思!这就需要环境行为学不断去探索和理解,多牛呀!

我的观点结论:环境行为学真的是非常有趣且重要的学科呢,它能让我们更好地理解人与环境的关系,从而创造出更人性化、更舒适的环境。

基于環境行為學的醫院庭院環境規劃設計謝偉華

環境行為學的環境行為理論及其拓展李斌

小城鎮周邊農村地區居住環境變化研究——以上海市川沙鎮為例李斌范佳純李華

江南自然村落公共空間和居住空間的環境行為研究任燕;秦丹尼;李斌基于环境行为学的大学校园户外空间研究,环境心理学与心理环境学,国防工业出版社,1996 2.林玉莲、胡正凡,环境心理学(第一版),北京:中国建筑工业出版社,2000.12 3.高觉敷,西方近代心理学史,北京:人民教育出版社,1982 4.马铁丁,环境心理学与心理环境学,国防工业出版社,1996 5.俞国良王青兰杨志良人民教育出版社,2000:238 6.王文友,空间·文化·个性·情趣——关于高等学校校园环境的思考,规划师,2000.02 7.李增道.环境行为学概论.清华大学出版社,1999年:90 8.王鹏,《城市公共空间的系统化建设》,东南大学出版社,2001,第3页9.重庆建筑工程学院建筑系《园林与景观设计》重庆重庆建筑工程学院10.戴志中、褚冬竹、肖晓丽著,高校校前空间,南京:东南大学出版社,2003.08 11.王其亨,风水理论研究,天津:天津大学出版社,1992 12.高觉敷,西方近代心理学史,北京:人民教育出版社,1982 13.克雷奇、克拉奇菲尔德、利维森等著/周先庚、林传鼎、张述祖等译,心理学纲要14.岳庆平、吕斌,首届海峡两岸大学的校园学术研讨会论文集,北京:北京大学出版社,2005.03 15.株式会社建筑画报社编,日本绿色校园建筑,大连理工大学出版社,2005 16.包小枫,理想空间——中国高校校园规划,上海:同济大学出版社,2005.02 17.江浩波,理想空间——个性化校园规划,上海:同济大学出版社,2005.04 18.景观设计——景观与建筑的和谐交融,大连理工大学出版社,2007.01 19.中国对外翻译出版公司,城市中国——中国式造城,动感杂志社,2005.09 20.景观设计——校园景观规划设计,大连理工大学出版社,2007.09 21.王文友,空间·文化·个性·情趣——关于高等学校校园环境的思考,规划

师,2000.02 22.满红、孙王琦,大学新校园景观的特色设计,房材与应用,2004.03 23.李晓艳,浅谈校园标识导向

系统设计,标识24.杨欢、王竹,大学校园人性化场所的创造,华中建筑,2006.6 25.靳路明,现代校园空间意象研

究,河北农业大学学报(农林教育版),2006.3 26.郭金菊,高晓霞,浅谈校园环境景观形态设计,河北工业科

技,2002.5 27.徐苏宁,大学的理念与大学校园的设计,新建筑,2004.02 28.郑章毅,地面铺装更具人性化若干要

素,福建建筑,2004.5 29.艾志刚,论大学校园开放空间的多样化,建筑学报,2004.12 30.韩凌云、宋力,环境行为研

究与当代中国景观学教育,景观教育的发展与创新—2005 31.国际景观教育大会论文集,中国建筑工业出版

社,2006.09 32.宋刚,清华大学紫荆学生公寓环境行为调查与使用评价,2005.08 33.杨滔、姜娓娓,清华大学理学

院北院院落环境行为调查,环境设计·室内布置及装修,2001 34.李媛琴,深圳大学中心广场环境和使用行为

调查,深圳大学学报(理工版),2003.03 35.赵玫、高巍,呼唤积极参与的人性户外空间——清华大学校园广场空

间环境行为调查与评价,华中建筑,2005.05 36.王丽方、谭朝霞,清华大学北院景观设计随笔,中国园林,2001.02

37.徐苏宁,大学的理念与大学校园的设计,新建筑,2004.02 38.艾志刚,论大学校园开放空间的多样化,建筑学

报,2005.06 39.韩俊泰,浅谈和谐校园的构建,太原大学学报,2006.09 40.杨欢、王竹,大学校园人性化场所的创

造——浙江大学紫金港校区户外空间评析,华中建筑, 41.王一,从几何空间到校园场所——浙江大学紫金港

校区中心岛解读,时代建筑,2005.03 42.[美]阿摩斯·拉普卜特著/常青、张昕、张鹏译,文化特性与建筑设计,

北京:中国建筑工业出版社,2004.05 43.[美]C.威廉姆·布鲁贝克著/邢雪莹、孙玉丹、张玉玲译,学校规划

设计,中国电力出版社,2006.06 44.[美]约翰·O·西蒙兹,景观设计学——场地规划与设计手册(第三版),北

京:中国建筑工业出版社,2000.08 45.[丹麦]扬·盖尔、拉尔斯·吉姆松著/汤羽扬、王兵、戚军译,公共空

间·公共生活,北京大学出版社,2003.04 46.[日]高桥鹰志+EBS组/陶新中译,环境行为与空间设计,北京:中

国建筑工业出版社,2003.08 47.[美]阿尔伯特J.拉特利奇著/王求是、高峰译,大众行为与公园设计,北京:中

国建筑工业出版社,1990.02 48.[美]克莱尔·库珀·马库斯、卡罗琳·弗朗西斯著/俞孔坚、孙鹏、王志芳等译,人性场所城市开放空间设计导则(第二版),北京:中国建筑工业出版社,2001.10 49.[美]里查德·P·多贝尔著,校园景观——功能·形式·实例,北京:知识产权出版社中国水利水电出版社,2006.04 50.[美]C·亚历山大赵冰,刘小虎译,《俄勒冈实验》51.[丹麦]扬·盖尔著/何人可译,交往与空间(第四版),北京:中国建筑工业出版社,2002.10 52.[日]芦原义信.外部空间设计.尹培桐译.中国建筑工业出版社,1984:33—34。