什么是闽南文化

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

一、实习背景闽南文化,又称闽南话文化,是我国东南沿海地区的一种独特文化现象。

它以福建泉州为中心,辐射到周边的漳州、潮汕、台湾等地区,以及东南亚等海外华人聚居地。

为了深入了解这一独特的文化现象,我于2022年暑假期间,在福建省泉州市开展了一次为期一个月的闽南文化实习。

二、实习目的1. 深入了解闽南文化的起源、发展、特点及影响;2. 通过实地考察,收集闽南文化的相关资料,为闽南文化的传承与发展提供参考;3. 提高自己的文化素养和实际操作能力。

三、实习内容1. 闽南文化起源与发展通过查阅资料,我了解到闽南文化起源于古代中原汉民族与当地闽越遗民的结合。

在宋元时期,闽南地区成为对外贸易的重要港口,吸引了大量外国商人和传教士,使闽南文化逐渐融合了伊斯兰化、印度化、欧洲化和南洋文化。

2. 闽南文化特点(1)语言:闽南话是闽南文化的载体,具有独特的语音、词汇和语法结构;(2)饮食:闽南美食丰富多样,如沙茶面、卤面、海蛎煎等;(3)服饰:闽南服饰注重色彩搭配,具有浓厚的地域特色;(4)建筑:闽南建筑以红砖、木雕、石雕为特色,如土楼、民居等;(5)风俗:闽南风俗多样,如端午节赛龙舟、中秋节赏月等。

3. 闽南文化传承与发展在实习期间,我参观了泉州、漳州、潮汕等地的闽南文化遗址,了解了闽南文化的传承与发展现状。

我认为,在新时代背景下,闽南文化应注重以下几个方面:(1)加强闽南话教育,提高闽南话的使用率;(2)挖掘、整理、传承闽南美食、服饰、建筑等非物质文化遗产;(3)举办各类闽南文化活动,增强闽南文化的凝聚力;(4)加强与其他地区的文化交流,推动闽南文化的国际化发展。

四、实习成果1. 完成了一份关于闽南文化的实习报告,总结了实习期间的学习成果;2. 拍摄了大量的闽南文化照片,记录了实习过程中的所见所闻;3. 收集了大量的闽南文化资料,为闽南文化的传承与发展提供了参考。

五、实习体会通过这次闽南文化实习,我深刻认识到闽南文化在我国东南沿海地区的重要地位,以及其在历史长河中的独特魅力。

传承闽南文化闽南文化是中国传统文化的重要组成部分,具有丰富的历史内涵和独特的艺术风格。

为了传承和弘扬闽南文化,我们制定了以下标准格式的文本,详细介绍了闽南文化的特点、传承方式和重要价值,以及我们所采取的措施和计划。

一、闽南文化的特点闽南文化是指泉州、漳州、厦门等地区的传统文化,其特点主要体现在以下几个方面:1. 语言特色:闽南话是闽南地区的主要语言,具有独特的音韵和词汇。

它是闽南文化的重要标志之一。

2. 建筑风格:闽南建筑以土楼为代表,土楼是一种独特的民居建筑,具有防御功能和独特的民俗文化内涵。

3. 文学艺术:闽南地区有丰富的民间文学和戏曲艺术,如南音、木偶戏等,它们是闽南文化的重要表现形式。

4. 宗教信仰:闽南地区有多元的宗教信仰,如妈祖信仰、佛教、道教等,这些信仰对于形成闽南文化有着重要影响。

二、传承闽南文化的方式为了保护和传承闽南文化,我们采取了以下几种方式:1. 教育传承:在学校和社区开展闽南文化的教育活动,培养青少年对闽南文化的认同感和兴趣,传授闽南话、传统戏曲等相关知识。

2. 文化节庆:举办闽南文化节、土楼文化节等活动,展示闽南文化的独特魅力,吸引更多人了解和参与。

3. 文化遗产保护:加强对闽南文化遗产的保护和修复工作,如土楼、古建筑等,确保其得到有效保护和传承。

4. 文化交流:与其他地区的文化组织和团体进行交流合作,推动闽南文化与其他地方文化的交流与融合,促进文化的多样性和共同发展。

三、传承闽南文化的重要价值传承闽南文化具有以下重要价值:1. 历史记忆:闽南文化是闽南地区的历史记忆和文化根基,通过传承闽南文化,可以更好地了解和传承地方的历史和文化。

2. 文化认同:闽南文化是闽南人民的精神家园,通过传承闽南文化,可以增强人们对本土文化的认同感和自豪感。

3. 文化创新:传承闽南文化不仅是对传统文化的保护,也是对创新的探索。

通过传承闽南文化,可以激发创造力,推动文化的创新与发展。

4. 旅游经济:闽南文化作为地方文化的重要组成部分,对于地方经济的发展和旅游业的繁荣具有积极影响。

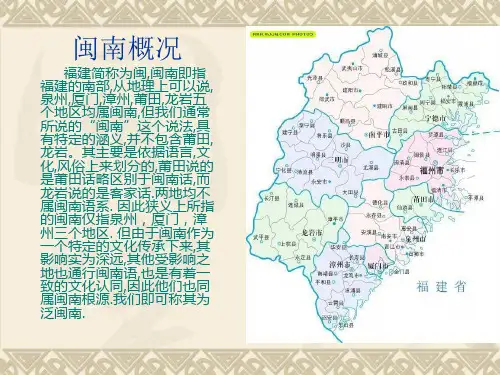

闽南传统文化范文闽南传统文化是指中国福建省闽南地区的传统文化,是福建文化的重要组成部分之一、闽南地区包括福州、厦门、泉州等地,拥有悠久的历史和丰富的人文资源。

闽南传统文化以其独特的地理环境、历史传统和民俗风情而闻名于世。

闽南传统文化以庙会、民间艺术、宗教信仰等为特色。

闽南地区的庙会活动非常丰富多彩,每年都会举办各种各样的庆典活动。

其中规模最大、知名度最高的是泉州石狮庙会,它是中国四大庙会之一、泉州石狮庙会以狮舞和花灯为主要表演形式,属于闽南地区的民间艺术。

闽南地区的狮舞形式独特,舞者身穿狮子皮,采用跳跃、蹦极、翻滚等动作,寓意祈求好运和吉祥。

闽南的花灯制作精美,多彩多样,成为庙会活动中的一大亮点。

闽南地区的宗教信仰也对传统文化的形成产生了重要影响。

闽南地区信仰的主要宗教为道教、佛教和妈祖信仰。

道教和佛教作为中国古代三教之一,深深影响着中国传统文化。

妈祖信仰则是闽南地区的特色宗教信仰,妈祖是福建沿海地区的保护神,被视为渔民捕鱼和航海安全的神灵。

每年农历三月廿三日是妈祖的生日,各地都会举行盛大的庆贺活动,如妈祖游行、舞狮、舞龙等。

闽南传统文化还以宴席文化和剧曲传承为特色。

闽南地区的宴席文化讲究丰盛和热情,菜肴丰富多样,有闽菜、客家菜、潮汕菜等多个菜系。

闽南地区的饭店、茶楼等场所专门设有雅座和酒席,以接待宾客和举办盛宴。

雷锋堂是传统的潮汕客家宴席场所,是闽南宴席文化的代表。

剧曲传承是闽南地区非常重要的表演艺术形式,代表了闽南传统文化的精髓。

闽南地区的剧曲有闽南戏、潮剧、客家戏等多个剧种,各有其独特的表演风格和特点。

闽南传统文化代代相传,经历了时间的沉淀和历史的变迁。

如今,虽然时代变迁,但闽南传统文化依然在闽南地区生生不息,为广大民众所喜爱和传承。

尤其是近年来,闽南传统文化得到了更加广泛的传播和宣传,不仅在国内受到关注,也在国际上获得了更多的认可。

这些都为闽南传统文化的发展和传承提供了新的契机和动力。

总之,闽南传统文化是福建地区独特的一部分,以其庙会、民间艺术、宗教信仰等特色而闻名于世。

闽南文化传统文化

闽南地区是一个充满传统文化的地方,这里有着丰富多彩的传统习俗和文化遗产。

闽南文化是中国传统文化的重要组成部分,它融合了汉族、闽南族、客家族等多个民族的文化元素,形成了独特的文化风格。

闽南地区的传统文化包括语言、建筑、饮食、民俗、艺术等多个方面。

闽南话

是这一地区的主要语言,它是一种古老的汉语方言,具有浓厚的地方特色。

闽南建筑以土楼为代表,这种独特的建筑风格被誉为“世界建筑奇迹”,是闽南文化的重要象征之一。

闽南美食以海鲜、糕点、小吃为主,口味独特,深受人们喜爱。

此外,闽南地区还有丰富多彩的传统民俗活动和艺术表演,如舞龙、舞狮、木偶戏等,这些活动都是闽南文化传统的重要组成部分。

闽南文化传统文化源远流长,代代相传,至今仍然保留着丰富的文化遗产。

这

些传统文化不仅是闽南地区的宝贵财富,也是中国传统文化的重要组成部分。

随着社会的发展和进步,我们应该更加重视和保护闽南文化传统文化,让它继续发扬光大,为后人传承。

同时,也要让更多的人了解和认识闽南文化,让这份宝贵的传统文化得到更好的传播和发展。

闽南文化传统文化的魅力将会继续吸引着世人的目光,成为中国传统文化的瑰宝。

家乡的闽南文化独具特色闽南地区是中国福建省的一个传统文化区域,以其独特的闽南文化而闻名。

闽南文化是该地区独有的文化遗产,它融合了多个民族、宗教和传统,形成了独特的艺术、建筑、语言和习俗。

本文将介绍家乡的闽南文化,并探讨其特色和重要性。

一、文化传统闽南文化的形成源于该地区的历史和多元文化的交融。

在过去的几个世纪里,闽南地区经历了移民、贸易和战争等多个文化的交流与融合。

汉族、闽南人、客家人和其他少数民族都在这里形成了自己的文化特色,而这一切最终融合成为了闽南文化。

二、语言与文字闽南文化的最显著特点之一是闽南话的广泛使用。

闽南话作为一种方言,独特地体现了闽南地区的文化氛围。

该方言在人们的日常交流中得到广泛应用,并在文学、戏曲、歌曲等艺术形式中得到充分的表达。

此外,闽南地区还有一种古老的汉字书写方式——闽南语注音字母,用于记录闽南话的音节。

这个独特的文字系统对于保护和传承闽南方言文化发挥了重要作用。

三、建筑艺术闽南的建筑艺术也是这一地区文化特色的重要组成部分。

闽南建筑以其精美的雕刻和红色的瓦片而著名。

在这里,人们可以欣赏到精巧的门楼、神龛、庙宇和传统民居。

闽南建筑注重细节和比例,每个雕刻和装饰都经过精雕细琢,反映了人们对美的追求和对传统文化的尊重。

四、艺术形式闽南地区有丰富多样的艺术形式,其中最具代表性的就是闽南傩戏和木偶戏。

闽南傩戏是一种宗教仪式,以神秘的神话故事和华丽的服饰为特色。

演员们在表演过程中化身为神明,向观众传达美德和智慧。

木偶戏则是一种传统的戏剧形式,以木偶为媒介,通过操纵木偶来讲述故事。

这两种艺术形式都吸引了大量的观众,并成为了闽南文化的重要组成部分。

五、节庆习俗闽南地区有许多独特的节庆习俗,其中包括元宵节、清明节、龙船节等。

这些节庆活动融合了宗教、传统和艺术,为人们带来了喜庆和娱乐。

比如,元宵节时,人们会举行花灯展览和猜灯谜的活动;清明节时,人们会扫墓、祭祖并参与拜祭仪式;龙船节则是人们划龙船、舞狮和放烟火的好时机。

闽南文化社会实践报告概述:本次社会实践活动是为了深入了解和学习闽南文化,进一步传承和弘扬这一地方独有的文化遗产。

通过参观考察、了解当地风俗习惯以及参与各种相关活动,我们全面认识了闽南文化的内涵和特点,同时也深刻体会到闽南文化对当地人民生活、思维方式和价值观念的影响。

第一章:闽南文化的概念与历史渊源闽南文化,即福建省南部地区独有的文化体系,源远流长。

闽南文化是闽南人民在长期社会实践中形成的一种文化特色,它具有浓厚的地方色彩和丰富的内涵。

闽南文化主要包括方言、民俗、建筑、艺术等方面,与福建其他地区的文化有着明显的差异,也与其他邻近地区的文化相比独具特色。

第二章:参观闽南古建筑群在本次实践中,我们参观了闽南地区具有代表性的古建筑群,如土楼、庙宇、民居等。

其中,土楼是闽南地区最具特色的建筑之一,它是由石块、土壤、砂、稻草等材料组成的独特建筑形式。

通过参观土楼,我们不仅欣赏到了其独特的建筑风格和布局,也了解到了土楼在当地人民生活中的重要地位以及对于社会生活的影响。

此外,我们还参观了一些古老的庙宇和民居,通过观察了解到其中蕴含的宗教信仰、建筑艺术和居民生活等方面的信息。

第三章:闽南地区的民俗活动闽南地区丰富多样的民俗活动也是我们重点关注的内容。

在这次社会实践中,我们参与了当地的宗教活动、庆典仪式以及地方戏曲表演等。

这些活动生动展示了闽南民俗的独特魅力和丰富内涵。

例如,庙会是闽南地区重要的传统活动之一,我们参与了一个庙会,亲身体验到了庙会中的传统民俗、各类游乐设施以及美食等。

此外,我们还欣赏了闽南地区特有的地方戏曲表演,了解到它在当地群众中的普及程度和重要地位。

第四章:闽南地区的传统手艺闽南地区有着悠久的手工艺传统,本次实践中我们也亲身体验了其中的一些。

例如,我们参观了当地的陶艺制作坊,了解了陶艺的制作工艺和特点。

在制作过程中,我们不仅能够亲手体验到陶艺的制作过程,也了解到陶艺在当地生活中的应用和意义。

此外,我们还参观了传统木雕、剪纸等手工艺品的制作过程,感受到了传统技艺的美妙和独特之处。

论闽南文化——关于类型、形态、特征的几点辩识刘登翰一、作为讨论前提的几点认识闽南文化是衍生于中原地区的汉民族文化,经由移民的携带,南徙入闽后形成的闽文化在闽南地区发展的一种亚文化形态。

闽南文化作为多元一体的中华文化的下位文化,可用下面的图示简略表明其在中华文化系统中的位置:中华文化——汉民族文化——闽文化——闽南文化因此,在进一步探讨闽南文化的类型、形态和特征之前,有必要就闽南文化的形成提出几点认识,以作为讨论的前提和基础。

鉴于这些认识大都已为学界所多次论述,这里只略加说明而不作展开。

1.闽南文化是一种移民文化。

它基于一个基本的历史事实:古代福建是南方百越族之一支——闽越的活动地区。

秦汉之际,中原地区已进入以汉文化为核心建构起来的封建社会,而福建尚是以闽越文化为基础和表征的部族社会。

自永嘉以后直至两宋,因北方战乱等原因而不断南徙入闽的中原汉族移民,在把闽越族及其文化融入其中的历史发展中,逐渐成为社会的人口主体;同时,随同移民携带而来的中原汉族文化,也成为福建社会建构的文化基础。

随着中原移民由闽北逐渐进入闽南,也把中原文化带入闽南。

因此,在这个意义上,无论闽南社会和文化,还是包括闽南在内的福建社会和文化,在历史上都是来自中原地区的移民社会和文化。

对闽南和包括闽南在内的福建社会和文化这一性质的认定,是我们认识和分析闽南文化的历史出发点。

2.闽南文化的形成,是漫长历史发展的结果。

一方面,中原移民入闽是一个漫长的过程。

一般以公元4世纪初的永嘉之乱开始,至12世纪的宋室南迁达到饱和。

800年间经历了东西晋、南北朝、隋、唐和两宋,出现过西晋末年的衣冠南渡、唐代初期的陈元光入闽,唐末五代的王审之治闽和靖康之难的宋室南渡等几次大规模的移民高潮。

不同朝代的中原移民,带来了不同时期发展的中原文化,如年轮一般地沉积在包括闽南在内的福建文化之中。

这也就是说,闽南文化不是某一历史时期的中原文化的植入,而是反映不同历史阶段的中原文化的历时性积累,如地质考古中的文化层一样,是一层层堆积起来的。

有关闽南文化概论福建地处中国东南沿海,是一个多山丘陵的省份,早在古代即为海上丝绸之路的重要起点和贸易交流之地。

福建在长期的历史发展中,形成了独特的福建文化体系,其中包括了福建本土的文化元素,也吸收了民族文化和外来文化,形成了多元化的文化特色。

其中,闽南文化作为福建文化体系中的一部分,以其丰富多彩的文化内涵,吸引了人们的注意。

闽南文化是以福建南部的闽南地区为主体的一种地方文化,它覆盖了福建省西南部,包括了福州市、莆田市、泉州市、漳州市、龙岩市和三明市等地区。

闽南文化以其广泛的影响力和深厚的历史底蕴,成为中国文化的重要组成部分。

闽南文化是多元化的文化,它是汉文化、闽越文化、海洋文化和外来文化的结合体。

闽南文化的形成和发展是一个漫长的历史过程,早在三国时期,闽越文化就已经存在于这片大地上。

随着历史的变迁,福建逐渐成为一个重要的商业中心,闽南文化得到了进一步的发展。

海洋文化也成为了闽南文化的一个重要组成部分,福建的港口贸易和航海文化也深深影响了这一地区。

在外来文化的影响下,闽南文化吸收了南洋文化、儒家文化、佛教文化、基督教文化等多种文化元素,形成了多元化和开放性文化体系。

闽南文化的内涵丰富多彩,涵盖了许多方面,例如建筑、宗教、饮食、音乐、语言和民俗等。

其中,福建土楼是闽南文化中最具代表性的建筑之一,其独特的建筑风格和防御功能,在文化和历史上均有着重要地位。

宗教方面,福建地区主要信仰儒教、道教、佛教、基督教和伊斯兰教等,其中以儒教最为普遍。

闽南饮食以海鲜、福建小吃和福建茶文化等为特色,其独特的烹饪方式和口味为人所熟知。

音乐方面,闽南音乐具有浓郁的地方特色,其中以”海上花”最为著名。

闽南语则是闽南文化的重要组成部分之一,它被广泛使用于闽南地区,也是闽南文化在语言方面的体现。

闽南的民俗文化也是闽南文化中不可或缺的部分,其中包括像年画、舞狮、踩高跷等民俗活动。

总之,闽南文化作为福建文化体系的重要组成部分,已经形成了自己独特的文化风格和历史传承。

大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,为大家讲述我们闽南地区独特的非物质文化遗产——闽南文化。

闽南文化,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,是我们闽南人民的宝贵财富。

下面,我将从闽南文化的起源、内涵、传承与发展四个方面,向大家详细介绍闽南非遗文化。

一、闽南文化的起源闽南文化起源于我国东南沿海地区,距今已有几千年的历史。

早在新石器时代,闽南地区就有人类居住。

秦汉时期,中原文化逐渐传入闽南地区,与当地文化相互交融,形成了独具特色的闽南文化。

闽南文化主要包括语言、文学、艺术、民俗、宗教、建筑等多个方面。

二、闽南文化的内涵1. 语言:闽南话是闽南文化的重要组成部分,属于汉藏语系汉语族闽南语支。

闽南话在发音、词汇、语法等方面具有独特性,是闽南人民交流的重要工具。

2. 文学:闽南文学源远流长,有“闽南三绝”之称,即南音、梨园戏、歌仔戏。

南音是一种古老的民间音乐,被誉为“中国音乐的活化石”;梨园戏是闽南地区最早的戏曲形式;歌仔戏则是闽南地区最具代表性的地方戏曲。

3. 艺术:闽南艺术丰富多彩,包括剪纸、木雕、石雕、陶瓷、漆器等。

其中,泉州木雕被誉为“中国木雕之乡”,具有极高的艺术价值。

4. 民俗:闽南民俗风情浓郁,如祭祖、婚嫁、节日庆典等。

其中,闽南祭祀文化尤为独特,祭拜的对象既有祖先,也有神祇,体现了闽南人民对生命的敬畏和对自然的崇拜。

5. 宗教:闽南地区宗教信仰多元,主要有佛教、道教、伊斯兰教等。

其中,佛教在闽南地区影响深远,许多寺庙成为闽南文化的象征。

6. 建筑:闽南建筑风格独特,以红砖建筑为主,具有浓厚的地域特色。

泉州开元寺、安平桥等建筑,都是闽南建筑的杰出代表。

三、闽南文化的传承闽南文化在历史长河中不断发展壮大,得益于一代代闽南人民的传承。

如今,闽南文化传承的方式主要有以下几种:1. 教育传承:在学校开设闽南文化课程,让青少年了解和传承闽南文化。

2. 社会传承:举办各类闽南文化活动,如南音比赛、剪纸展览等,提高人们对闽南文化的认知度。

什么是闽南文化?

答:闽南文化,是中华文化体系的重要组成部分,是闽南民系(包括在地居民)在其生活的历史环境、自然环境中所创造出来的一切社会文明成果。

闽南话

、闽南方言与口传文学

49、闽南话曾在广阔的宇宙中回荡,你知道是怎么回事吗?

答:美国在1977年发射“旅行者二号”宇宙飞船时,曾携带录制有世界上六十种语言的镀金唱片,其中就包括闽南方言。

作为一个地区的方言,却能从世界上成千上万种语言中脱颖而出送上太空,到广漠无垠的星河中寻觅“知音”,可见闽南话早已超越方言区,在全世界产生巨大影响力。

闽南方言(也称闽南话),主要分布在闽南地区、台湾大部分地区,另外也存在于广东潮汕地区和海南岛、雷州半岛的一部分地区、浙江南部的平阳、玉环、福建省宁德市的福鼎等地、三明市的大田县、尤溪县部份地区、江西的三清山一带。

除此以外,由于历史上有无数闽南人移民到东南亚、欧洲、澳洲等地谋生,因此闽南话在全世界得以广泛流行。

尤其是在闽南人聚居的东南亚地区,闽南话更是通用语言之一。

据估计,全球有8000万人使用闽南方言。

闽南话被语言学家誉为“语言活化石”,甚至有学者主张唐诗用闽南语音来读,你知道是为什么吗?

答:唐代,随着陈元光和王潮、王审知政权在闽南地区的统治,无数中原移民随之在闽南繁衍生息。

当如此众多的中原移民涌入闽南,中古汉语也自然而然传遍闽南。

而在接下来几个世纪里,不同民族政权逐鹿中原,造成了汉语语音系统的极大变化。

幸运的是,由于闽南地处东南一隅,且为高山、海洋所环抱,形成了天然的屏障,使中古汉语得以在战火连天的情况下完好保留并传承。

如今,闽南话成为绝无仅有的隋唐中古时期汉语的“语言活化石”,或许应该感谢历史的恩赐吧!

闽南话有阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入七个声调,大体上同古汉语声调系统里的平、上、去、入相同。

闽南方言不但留存了古音,而且还留存了许多普通话和其他方言所没有或少有的古语词汇,如伊(他)、走(跑)、鼎(锅)等,也难怪常有外地人笑称闽南遍地都是诗人,说话总是文绉绉的了!

当然,闽南方言同时也留存了一些古百越族语言的痕迹,这主要是中原移民在与原居住于闽南的古百越族的融合中很自然地留下的。

比如“荸荠”一词,闽南话读作“马荠”。

这个“马”字的读音就源自古百越族的语音。

除此以外,闽南方言还有一个特点,就是由于闽南很早就同外来文化有密切交往,因此吸收了许多外来的词汇,并创造了许多与外来文化有关的新词汇。

如雪文(肥皂)是从菲律宾土语中引入的,而巴刹(市场)、妈干(吃)等更多的词则是从印尼借来的外来语,到了近代还有从英语中引进的,如敖赛(出界)、菲索(裁判)等。

在与外界的频繁交往,还使闽南话产生了许多新的独特的词汇,如番仔灰(水泥)、番仔火(火柴)等等。

51、闽南有句谚语叫“一枝草,一点露”,你知道这短短的几个字里面包含了怎样的深意吗?答:“一枝草,一点露”,是闽南人最常用的一句谚语,意思是说一个人无论多么平凡都会有他的一技之长,正如再渺小的一棵小草都能享受到露水的滋润,都有自己生长的空间和对宇宙自然的独特贡献。

瞧,虽然只是简简单单的六个字,却体现了咱们老祖宗乐观向上的精神,

又寄寓了多少对后代努力拼搏的殷切期望!

如此生动而深刻的闽南谚语多得数不胜数。

闽南谚语不仅是闽南语的精华,更蕴含着闽南人对人生的感悟,反映着闽南民俗民风,渗透着闽南人的精神特征。

闽南谚语,以其表现形式,大致分为俗语、歇后语和冠头语三种。

俗语又称俚谚,是由普通平民百姓所创造,通俗易懂,形式活泼多样,每句最短一节,最长五节,每节最短二音,最长达十六音。

象“猪哥”二字,就形象地描绘出好色之徒。

别看俗语大多俚俗易懂,却非常讲究押韵,力求琅琅上口,而且充满了奇警深刻的内涵和幽默诙谐,比如“吃饭三战吕布,做事桃花搭渡”,“圆人会扁,扁人会圆”等等。

闽南谚语中还有一些是闽南先辈在与自然的抗争中总结积累的自然科学知识,以非常浅白易懂的俗语形式,一代代留传下来。

如“冬雾晴,春雾雨”(冬天有雾主晴,春天有雾必雨),“好上元,好晚冬”(上元出太阳,一年风调雨顺)等。

还有一些谚语则生动地表现闽台的民俗风情,如“送巾,刹现断根”(闽南话“巾”、“根”同音,朋友、情人间忌送手巾),“无(不是)冬至也要搓圆仔(做汤圆)”(闽南风俗冬至吃汤圆,嘲讽贪吃、贪心)。

你瞧,如此幽默风趣的语言,体现了闽南人多么伟大的智慧啊!。