9经典免疫学试验,沉淀反应

- 格式:ppt

- 大小:997.50 KB

- 文档页数:45

医学免疫学沉淀反应在医学免疫学的广袤领域中,沉淀反应是一项具有重要意义的检测技术。

它如同一位默默耕耘的“侦探”,帮助我们揭示体内免疫反应的奥秘,为疾病的诊断和研究提供了有力的支持。

要理解沉淀反应,首先得明白什么是抗原和抗体。

抗原就像是一个个“目标嫌疑人”,它们可能是细菌、病毒的一部分,也可能是体内异常产生的蛋白质等。

而抗体则是免疫系统派出的“抓捕能手”,能够特异性地识别并结合抗原。

沉淀反应的发生,正是基于抗原和抗体的这种特异性结合。

当抗原和抗体在适当的条件下相遇,它们会形成肉眼可见的沉淀物,就好像是“嫌疑人”和“抓捕能手”相互纠缠在一起,形成了一个明显的“团伙”。

常见的沉淀反应有多种类型,其中之一是环状沉淀反应。

想象一下,在一个小玻璃管中,先将抗血清小心地铺在底部,然后再将含有抗原的溶液轻轻地叠加在上面。

由于抗原和抗体的比重不同,它们会形成一个清晰的界面。

如果存在对应的抗原,就会在界面处形成白色的沉淀环,就像是给这个“犯罪现场”圈出了关键的证据。

还有一种是絮状沉淀反应。

把抗原和抗体溶液混合在一起,如果它们相互匹配,就会逐渐形成肉眼可见的絮状沉淀物,如同天空中飘落的雪花,纷纷扬扬地聚集在一起。

免疫比浊法也是沉淀反应中的重要一员。

它利用抗原和抗体结合后形成的免疫复合物,引起溶液浊度的变化。

通过专门的仪器测量这种浊度的改变,可以定量地测定抗原或抗体的含量。

这就好比是给“嫌疑人”和“抓捕能手”的“纠缠程度”进行精确的测量和计算。

沉淀反应在医学实践中的应用十分广泛。

在临床诊断中,它可以帮助检测各种疾病相关的抗原或抗体。

比如,对于某些传染病,通过检测患者血清中的特异性抗体,就能判断是否感染了相应的病原体。

对于自身免疫性疾病,检测体内自身抗体的存在和水平,有助于明确诊断和评估病情。

在药物研发和质量控制方面,沉淀反应也发挥着重要作用。

新药的研发过程中,需要对药物的免疫原性进行评估,沉淀反应可以提供有关药物与免疫系统相互作用的重要信息。

免疫学和免疫学检验:沉淀反应沉淀反应(precipetaiton)是可溶性抗原与相应抗体特异性结合所出现的反。

早在1897年Kraus就发现,细菌培养液与相应抗血清混合时可发生沉淀反应(precipetaiton)是可溶性抗原与相应抗体特异性结合所出现的反。

早在1897年Kraus就发现,细菌培养液与相应抗血清混合时可发生沉淀反应。

1905年Bechhold把抗体放在明胶中,将抗原加于其中,发现沉淀反应可在凝胶中进行。

Oudin(1946)报告了试管免疫扩散技术,Mancini(1965)提出单向免疫扩散技术,使定性免疫试验向定量化发展。

另一方面,免疫浊度法的出现,使沉淀反应达到快速、微量、自动化的新阶段。

沉淀反应分两个阶段,第一阶段发生抗原抗体特异性结合,第二阶段形成可见的免疫复合物(参见第九章)。

经典的沉淀反应在第二阶段观察或测量沉淀线或沉淀环等来判定结果,称为终点法;而快速免疫浊度法则在第一阶段测定免疫复合物形成的速率,称为速率法。

现代免疫技术(如各种标记免疫技术)多是在沉淀反应的基础上建立起来的,因此沉淀反应是免疫学方法的核心技术。

第一节液体内沉淀试验一、絮状沉淀试验絮状沉淀试验为历史较久,又较有用的方法。

该法要点是:将抗原与抗体溶液混合在一起,在电解质存在下,抗原与抗体结合,形成絮状沉淀物。

这种沉淀试验受到抗原和抗体比例的直接影响,因而产生了两种最适比例的基本测定方法。

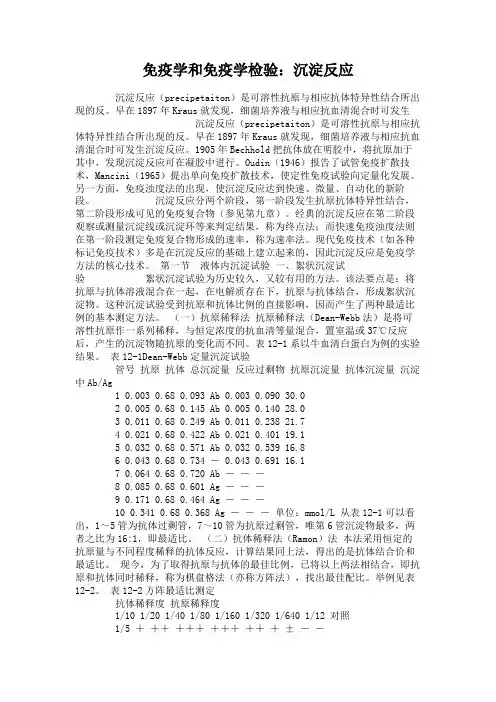

(一)抗原稀释法抗原稀释法(Dean-Webb法)是将可溶性抗原作一系列稀释,与恒定浓度的抗血清等量混合,置室温或37℃反应后,产生的沉淀物随抗原的变化而不同。

表12-1系以牛血清白蛋白为例的实验结果。

表12-1Dean-Webb定量沉淀试验管号抗原抗体总沉淀量反应过剩物抗原沉淀量抗体沉淀量沉淀中Ab/Ag1 0.003 0.68 0.093 Ab 0.003 0.090 30.02 0.005 0.68 0.145 Ab 0.005 0.140 28.03 0.011 0.68 0.249 Ab 0.011 0.238 21.74 0.021 0.68 0.422 Ab 0.021 0.401 19.15 0.032 0.68 0.571 Ab 0.032 0.539 16.86 0.043 0.68 0.734 - 0.043 0.691 16.17 0.064 0.68 0.720 Ab ---8 0.085 0.68 0.601 Ag ---9 0.171 0.68 0.464 Ag ---10 0.341 0.68 0.368 Ag ---单位:mmol/L 从表12-1可以看出,1~5管为抗体过剩管,7~10管为抗原过剩管,唯第6管沉淀物最多,两者之比为16:1,即最适比。

沉淀反应名词解释免疫学

嘿,咱说说免疫学里的沉淀反应是啥。

有一回啊,我去实验室找我一个学免疫的朋友玩。

他正在做实验,我就好奇地凑过去看。

他跟我说他在做沉淀反应的实验呢。

沉淀反应呢,简单来说就是在免疫学里一种能让两种东西结合然后产生沉淀的现象。

就好像两个小伙伴见面了,手拉手变成一个大东西,然后沉到下面去了。

比如说,朋友在实验里把一种抗体和一种抗原放在一起。

这抗体和抗原就像两个互相找的小伙伴,一见面就紧紧抱在一起,然后因为太重了就沉到试管底下去了。

这就是沉淀反应。

我看着那个试管,一开始啥也没有,过了一会儿就看到下面有一些沉淀物出现了。

朋友说这就是沉淀反应的结果。

所以啊,沉淀反应在免疫学里很重要呢,可以帮助我们检测一些疾病啥的。

下次你听到沉淀反应这个词,就可以想象两个小伙伴见面然后沉下去的画面啦。

沉淀反应沉淀反应蛋白质、多糖、毒素等可溶性抗原与相应抗体在特定条件下特异性结合,出现的沉淀现象,称为沉淀反应。

沉淀反应的特点液体内沉淀试验凝胶内沉淀试验免疫电泳技术沉淀反应的特点差异凝集反应沉淀反应抗原性质颗粒性抗原可溶性抗原反应时间数分钟数小时反应产物凝集物沉淀物敏感性高低液体内沉淀试验受抗原抗体比例的影响非常明显,常用作测定抗原抗体的最适比例。

有抗原稀释法、抗体稀释法和棋盘滴定法。

免疫浊度测定应用抗原、抗体在液相中反应后形成的免疫复合物微粒对光线的干扰,利用仪器进行定量检测的一种方法。

在一定范围内,吸光度与免疫复合物的量呈正相关。

免疫浊度测定的影响因素1.抗原抗体比例当反应液中抗体过量时,IC的形成随着抗原递增而增加,至抗原、抗体最适比例处达最高峰,这就是经典的海德堡曲线理论。

2.抗体的质量要求:抗体的特异性强、效价高、亲和力强。

R型>H型。

3.抗原抗体反应的溶液pH6.5~8.5,磷酸盐缓冲液。

4.增浊剂聚乙二醇(PEG)、吐温-20,可消除抗原或抗体分子周围的电子云和水化层,促进抗原、抗体分子靠近,结合形成大分子复合物。

免疫比浊方法分类透射和散射免疫比浊法免疫胶乳比浊法凝胶内沉淀试验单向免疫扩散试验Mancini曲线:适用大分子抗原和长时间扩散(>48小时)的结果;公式:c/d2=k。

Fahey曲线:适用于小分子抗原和较短时间(<24h)扩散的结果处理,用半对数纸画线。

公式:logc/d=k。

双向免疫扩散试验免疫电泳技术免疫电泳技术是电泳分析与沉淀反应的结合产物。

1.加快了反应速度2.集中了扩散方向3.分开了不同的蛋白火箭免疫电泳免疫电泳免疫固定电泳免疫固定电流模式图沉淀反应在医学检验中的应用方法评价应用经典沉淀反应操作繁琐、敏感度低、精密度差、时间长和难以自动化逐渐减少【习题】下列哪项不是沉淀反应的特点A.其特性与经典抗原抗体反应相同B.抗原是可溶性抗原C.反应可分为两个阶段D.抗体是McAbE.需一定电解质『正确答案』D『答案解析』沉淀反应抗体不是单克隆抗体。

医学免疫学沉淀反应在医学免疫学的领域中,沉淀反应是一项十分重要的实验技术。

它不仅有助于我们对疾病的诊断和监测,还在科研领域发挥着关键作用。

沉淀反应的原理其实并不复杂。

简单来说,就是当可溶性抗原与相应抗体在特定条件下结合时,会形成肉眼可见的沉淀物。

这一过程基于抗原与抗体的特异性结合,只有当两者的结构和电荷相互匹配时,才能发生有效的反应。

沉淀反应的类型多种多样。

其中,环状沉淀反应是比较经典的一种。

在这种反应中,将抗原溶液小心地叠加在抗体溶液之上,在两者的界面处,如果存在对应的抗原抗体,就会形成白色的沉淀环。

这种方法虽然简单直观,但灵敏度相对较低,如今在实际应用中已经不那么常见。

另一种常见的沉淀反应是絮状沉淀反应。

在这个实验中,抗原和抗体溶液混合后,会出现肉眼可见的絮状沉淀物。

然而,这种反应的结果判断往往比较主观,容易受到多种因素的影响,比如溶液的浓度、温度以及混合的方式等。

相较于上述两种方法,免疫比浊法在现代医学中的应用更为广泛。

它通过测量溶液中抗原抗体复合物形成后导致的浊度变化,来定量分析抗原或抗体的含量。

这种方法具有快速、准确、自动化程度高等优点,尤其适用于临床实验室对大量样本的检测。

在实际应用中,沉淀反应有着广泛的用途。

比如在疾病诊断方面,当我们怀疑一个人感染了某种病原体时,可以通过检测患者血清中针对该病原体的特异性抗体来辅助诊断。

如果检测结果显示存在相应的沉淀反应,就提示患者可能已经感染了该病原体。

再比如,在血液制品的质量检测中,沉淀反应可以帮助检测其中是否存在杂质或异常蛋白。

这对于保障血液制品的安全性和有效性至关重要。

不仅如此,沉淀反应在自身免疫性疾病的诊断中也发挥着重要作用。

自身免疫性疾病患者体内常常会产生针对自身组织或细胞的抗体,通过沉淀反应检测这些抗体的存在,可以为疾病的诊断提供有力的依据。

然而,沉淀反应也并非完美无缺。

它可能会受到一些因素的干扰。

比如,标本的采集和处理不当可能会影响抗原或抗体的活性,从而导致假阴性或假阳性结果。

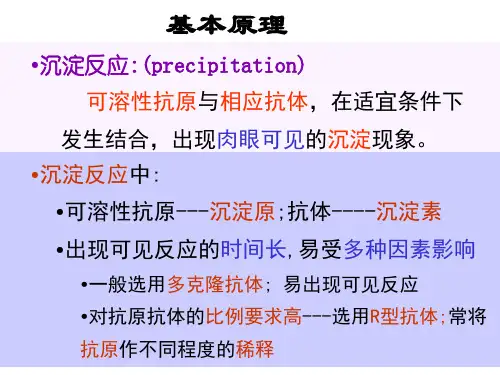

第六章沉淀反应沉淀反应是指可溶性抗原与相应抗体在特定条件下发生特异性结合时出现的沉淀现象。

第一节沉淀反应的特点沉淀反应中的抗原多为蛋白质、多糖、血清、毒素等可溶性物质。

沉淀反应分两个阶段,第一阶段为抗原抗体发生特异性结合,几秒到几十秒即可完成,出现可溶性小的复合物,肉眼不可见; 第二阶段为形成可见的免疫复合物,约需几十分钟到数小时才能完成,如沉淀线、沉淀环。

第二节液体内沉淀试验一、絮状沉淀试验抗原抗体溶液在电解质的存在下结合,形成絮状沉淀物,这种絮状沉淀 因此常用来作为测定抗原抗体反应最适比例的方法,常见类型有:抗原进行一系列稀释与恒定浓度抗血清反应。

抗体进行一系列稀释与恒定浓度抗原反应。

方阵滴定法即棋盘滴定法。

二、免疫浊度测定属于液体内沉淀反应,其特点是将现代光学测量仪器与自动化检测系统相结合应用于沉淀反应,可进 行液体中微量抗原、抗体及小分子半抗原定量检测。

(一)免疫比浊测定的影响因素1. 抗原抗体的比例 是浊度形成的关键因素。

当抗原过量时,形成的IC 分子小,而且会发生再解离,使浊度反而下降,光散射亦减少,这就是高剂量钩状效应。

当抗体过量时,IC 的形成随着抗原递增而增加,至抗原、抗体最适比例处达最高峰,这就是 经典的海德堡曲线理论。

在反应体系中保持抗体适当过量,如形成抗原过量则造成测定的准确性降低。

2. 抗体的质量 对免疫比浊测定法的抗体要求(1) 特异性强 (2) 效价高(3) 亲和力强:则抗体的活性高,不仅可以加快抗原抗体反应的速度,而且形成的IC 较牢固,不易 发生解离。

在速率比浊法中尤为重要。

(4) R 型和H 型抗体:根据抗血清来源的动物种类不同,分为R 型抗体和H 型抗体。

R 型抗体是指以家兔为代表的小型动物 被注射抗原免疫后制备的抗血清。

这类抗血清的特点是 亲和力较强,抗原抗体结合后不易发生解离。

H 型抗体是指以 马为代表的大型动物 注射抗原后制备的抗血清, 这类抗血清的 亲和力弱,抗原抗体结合 后极易解离。

医学免疫学沉淀反应在医学免疫学的广袤领域中,沉淀反应是一项重要的实验技术,它在疾病的诊断、免疫机制的研究以及生物制品的质量控制等方面发挥着不可或缺的作用。

让我们先来了解一下什么是沉淀反应。

简单来说,沉淀反应是指在溶液中,可溶性抗原与相应抗体特异性结合,形成肉眼可见的沉淀物的现象。

这种反应基于抗原与抗体的结合特性,当它们相遇并结合达到一定比例时,就会形成不溶性的复合物,从而沉淀下来。

沉淀反应有着多种类型,其中比较常见的有环状沉淀反应、絮状沉淀反应以及免疫比浊法等。

环状沉淀反应是一种较为古老但直观的方法。

在这种反应中,将抗原溶液小心地叠加在抗体溶液上,在两液的交界处,如果存在对应的抗原抗体反应,就会形成白色的沉淀环。

这个方法虽然操作简单,但相对来说灵敏度不高,如今在实际应用中已经较少单独使用。

絮状沉淀反应则是将抗原与抗体在试管中混合,通过观察溶液中出现的絮状沉淀来判断反应的结果。

这种方法比环状沉淀反应的灵敏度有所提高,但仍然存在一定的局限性。

而免疫比浊法则是一种更为精确和灵敏的定量检测方法。

它利用抗原抗体结合后形成的复合物会导致溶液浊度的变化,通过仪器测量浊度的变化来确定抗原或抗体的含量。

这种方法在临床检测中应用广泛,比如对血清中免疫球蛋白、补体等成分的定量测定。

那么,沉淀反应在医学领域中具体有哪些应用呢?首先,在疾病诊断方面,沉淀反应具有重要的价值。

例如,对于某些传染病的诊断,通过检测患者血清中特定病原体的抗体,可以判断患者是否曾经感染过该病原体。

比如,梅毒的诊断就可以利用沉淀反应检测患者血清中的梅毒螺旋体抗体。

其次,在自身免疫性疾病的诊断中,沉淀反应也发挥着关键作用。

像系统性红斑狼疮等疾病,通过检测患者血清中的自身抗体,如抗核抗体等,可以为疾病的诊断提供重要依据。

此外,沉淀反应还用于监测疾病的进展和治疗效果。

例如,在肿瘤治疗中,通过定期检测患者血清中肿瘤标志物的含量变化,可以评估治疗方案的有效性。

凝集反应、沉淀反应和酶联免疫吸附试验的原理凝集反应、沉淀反应和酶联免疫吸附试验都是免疫学中常用的检测方法,它们的原理如下:

1. 凝集反应:凝集反应是指抗原和抗体在体外结合后,形成肉眼可见的凝集物的现象。

它的原理是抗原和抗体之间的特异性结合,当抗原和抗体结合后,它们会形成一个大分子复合物,这个复合物会聚集在一起,形成可见的凝集物。

2. 沉淀反应:沉淀反应是指抗原和抗体在体外结合后,形成肉眼可见的沉淀的现象。

它的原理是抗原和抗体之间的特异性结合,当抗原和抗体结合后,它们会形成一个大分子复合物,这个复合物会沉淀下来,形成可见的沉淀。

3. 酶联免疫吸附试验(ELISA):ELISA 是一种常用的免疫检测方法,它的原理是利用酶标记的抗体或抗原与待测样本中的抗原或抗体结合,形成复合物,然后通过酶催化底物产生颜色反应,从而检测待测样本中抗原或抗体的存在。

这些检测方法的原理都是基于抗原和抗体之间的特异性结合,通过检测这种结合反应的产物来判断待测样本中是否存在抗原或抗体。

免疫凝聚反应和免疫沉淀反应的异同免疫凝聚反应和免疫沉淀反应是免疫学中常见的两种实验方法,用于检测和分析抗原与抗体之间的相互作用。

虽然它们有相似的目的,但在实验原理和操作过程上存在一些不同之处。

免疫凝聚反应是通过观察抗原与抗体的可见凝聚来判断它们之间的相互作用。

在该实验中,抗原和抗体在一定条件下混合,如在适宜的缓冲液中,在适当的温度和时间下反应。

如果抗原与抗体之间存在特异性结合,它们将发生凝聚并形成可见的沉淀物。

这种凝聚反应可以用肉眼或显微镜观察,并通过比较试验组和对照组来判断是否存在特异性反应。

与免疫凝聚反应不同,免疫沉淀反应是通过观察抗原与抗体形成的不可见复合物的沉淀来判断它们之间的相互作用。

在该实验中,抗原和抗体在一定条件下混合,如在适宜的缓冲液中,在适当的温度和时间下反应。

如果抗原与抗体之间存在特异性结合,它们将形成不可见的复合物。

为了让这些复合物沉淀下来,通常需要添加一种沉淀剂,如聚乙二醇。

沉淀形成后,可以通过离心分离沉淀物,并使用其他方法进行进一步的检测和分析。

免疫凝聚反应和免疫沉淀反应在实验原理上的区别导致了它们在操作过程中的一些不同。

在免疫凝聚反应中,通常将已知的抗原溶液与未知的抗体溶液混合,然后观察是否发生凝聚。

而在免疫沉淀反应中,通常将已知的抗体溶液与未知的抗原溶液混合,然后观察是否形成沉淀。

此外,免疫凝聚反应通常是用于初步筛选抗原与抗体的特异性结合,而免疫沉淀反应通常是用于进一步确认和分析抗原与抗体的相互作用。

免疫凝聚反应和免疫沉淀反应在结果的解读上也有所不同。

在免疫凝聚反应中,凝聚程度越明显,说明抗原与抗体之间的特异性结合越强。

而在免疫沉淀反应中,沉淀物的形成越明显,说明抗原与抗体之间的特异性结合越强。

免疫凝聚反应和免疫沉淀反应是两种常见的免疫学实验方法,用于检测和分析抗原与抗体之间的相互作用。

它们在实验原理和操作过程上存在一些不同,但都具有检测和分析特异性结合的能力。

研究人员可以根据实验目的和需要选择适合的方法,以获得准确的实验结果。