25、短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:44

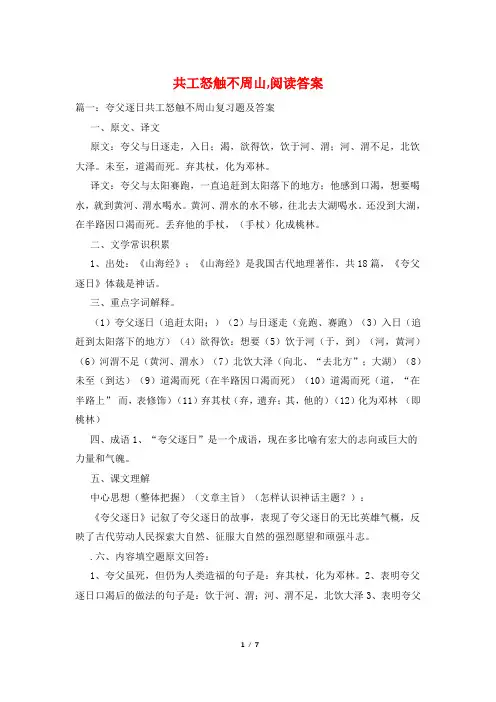

共工怒触不周山,阅读答案篇一:夸父逐日共工怒触不周山复习题及答案一、原文、译文原文:夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

译文:夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。

黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。

还没到大湖,在半路因口渴而死。

丢弃他的手杖,(手杖)化成桃林。

二、文学常识积累1、出处:《山海经》;《山海经》是我国古代地理著作,共18篇,《夸父逐日》体裁是神话。

三、重点字词解释。

(1)夸父逐日(追赶太阳;)(2)与日逐走(竞跑、赛跑)(3)入日(追赶到太阳落下的地方)(4)欲得饮:想要(5)饮于河(于,到)(河,黄河)(6)河渭不足(黄河、渭水)(7)北饮大泽(向北、“去北方”;大湖)(8)未至(到达)(9)道渴而死(在半路因口渴而死)(10)道渴而死(道,“在半路上”而,表修饰)(11)弃其杖(弃,遗弃;其,他的)(12)化为邓林(即桃林)四、成语1、“夸父逐日”是一个成语,现在多比喻有宏大的志向或巨大的力量和气魄。

五、课文理解中心思想(整体把握)(文章主旨)(怎样认识神话主题?):《夸父逐日》记叙了夸父逐日的故事,表现了夸父逐日的无比英雄气概,反映了古代劳动人民探索大自然、征服大自然的强烈愿望和顽强斗志。

.六、内容填空题原文回答:1、夸父虽死,但仍为人类造福的句子是:弃其杖,化为邓林。

2、表明夸父逐日口渴后的做法的句子是:饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽3、表明夸父逐日的结果的句子是:未至,道渴而死。

4、本文以丰富的想象引入深思,表现最突出的句子是:弃其杖,化为邓林。

七、开放性1、夸父是一位怎样的人物?你如何理解(怎样认识)这一人物形象?答:夸父是位神奇的人物,他是一位善于奔跑的巨人,与太阳“逐走”。

夸父有明确追求,他勇敢、执着;有理想、有抱负、有牺牲精神、甘为人类造福。

这一人物形象,具有超现实的,夸张的浪漫主义色彩。

25.?短文两篇?导学案设计:龙的故土【学习目标】1.利用课文注释和工具书读懂课文。

2.积累一些文言词汇。

3.理解两篇文章的主旨以及所蕴含的人生哲理【学习重点】1.整体感知文章内容,理解两篇文章的主旨。

2.体会古代劳动人民探索、征服大自然的愿望和意志,培养学生的探索精神和创新能力。

【学习难点】引导学生体会和理解作品形象的精神品质。

【自主预习案】2、给加点字词注音。

夸父〔〕颛顼〔〕〔〕水潦〔〕1、?山海经??淮南子? 神话2、kuā zhuān xū lǎo第一课时【课内探究案】一、情景导入,明确目标。

神话是我们文学天地中灿烂夺目的瑰宝。

女娲造人的故事还记得吗?你还读过哪些神话故事?〔盘古开天辟地,后羿射日,女娲补天,精卫填海〕播放?夸父逐日?flash动画,请一个学生用一个成语概括这个动画片〔夸父逐日〕。

今天,我们就来拜读文言作品?夸父逐日?,相信会给你带来不同的感受。

本节课我们的学习目标是:〔见上文〕※朗读教学目标与教学重点,明确本节课的学习目标。

※检查预习效果。

二、自主探究,释疑解惑。

〔一〕、读一读原文〔1〕、教师范读课文。

要求学生听准字音、节奏。

(2)、学生反复朗读。

要求读顺句子。

〔3〕、展示朗读〔二〕、嚼一嚼字词学生对照注释,初步理解文句,划出疑难字词,师生交流。

〔1〕、逐走:〔2〕、欲得饮:〔3〕、饮于河:〔4〕、大泽:〔5〕、邓林:竞跑,赛跑。

想要黄河大湖桃林。

〔三〕、说一说译文学生口头翻译课文。

〔同桌交流〕加深理解。

〔四〕、品一品文句1、全文仅37个字,但故事情节波澜曲折,这篇神话共分几个画面来描述夸父?明确:逐走,入日——渴,饮于河渭——北饮大泽——道渴而死——弃杖化邓2、怎样理解“弃其杖,化为邓林。

〞明确:夸父遗下的手杖化为一片桃林,以富有诗意的高度想像力,丰富了?夸父逐日?这一神话的内涵,不仅表现他本领大,更丰富了这个英雄的形象,表现了一种勇敢追求、死而不已、甘为人类造福的精神,使整个神话更具有浪漫主义的魅力。

(学生用)25 短文两篇《夸父逐日》导学案[学习目标] :1.了解《山海经》及中国神话有关知识;积累一些文言词句;朗读背诵《夸父追日》。

2.理解掌握文章的主要内容和夸父形象分析。

3.情感目标:理解文章的主旨以及所蕴含的人生哲理。

[学习重难点]:1.朗读背诵文言课文,积累一些文言词汇。

2.理解文章的主旨,分析人物形象。

3.体会古代劳动人民探索、征服大自然的愿望和意志,培养学生的探索精神和创新能力。

[知识链接]:《山海经》简介:《山海经》,书名。

18篇,作者不详,大约是战国至西汉初年的作品。

其中14篇战国时作品,《海内经》四篇为西汉初年的作品。

它是我国现存最古老的地理书,内容主要为民间传说中的地理知识,包括山川、地理、民族、物产、药物、祭祀、巫医等,保存了不少远古的神话传说。

[自主学习]:1.诵读指导,注意读准字音、节奏。

夸父/与日逐走,入日。

渴,欲得饮,饮/于河、渭;河、渭/不足,北饮/大泽。

未至,道渴/而死。

弃/其杖,化为/邓林。

2.你能说说以下加点词的古今异义吗?①夸父与日逐走.(古义:;今义:)②饮于河.、渭(古义:;今义:)3.认识古代汉语的两种句式。

①北饮大泽(又到北方的大湖去喝水)——②弃其杖,(杖)化为邓林。

——[课堂学习]:(一)整体诵读,问题探讨1.夸父为什么要逐日?()2.通过阅读,我看到了一个的夸父。

3.现在请大家说说《夸父逐日》的主题。

4.《夸父逐日》对今天的我们有什么启发?(二)合作探究1. 怎么看待夸父敢于“与日逐走”?答:2.对于夸父临死时弃其杖,化为邓林这个情节,你有何感想?答:3.从《夸父逐日》这个古代神话中,你了解到我国古代劳动人民怎样的思想愿望和精神?答:4.夸父是怎样一个人物?答:[作业布置](一)背诵《夸父逐日》。

(二)推荐阅读:《山海经》。

(三)熟读课文回答夸父与日逐走,入日;,,、;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

1.补充文中空白处。

2023年《夸父逐日》阅读答案2023年《夸父逐日》阅读答案1阅读下面两段文字,回答问题。

夸父逐日《山海经》夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

共工怒触不周山《淮南子》昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。

天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。

1.对《夸父逐日》的结尾“弃其杖,化为邓林”应如何理解?________________________________________________________2.第一则神话表现了夸父什么样的品质?________________________________________________________3.第二则中,天地的形状与特征均与现实相符,这告诉我们什么?________________________________________________________4.你觉得共工是个什么样的人?________________________________________________________参考答案:1.表现了一种勇敢追求,死而不已,甘为人类造福的精神,使整个神话更具有浪漫主义的魅力。

2.这个奇妙的神话表现了夸父勇敢、坚强、奋争到底、无私奉献的英雄气概。

3.神话中的想象不是漫无边际的,而是________于生活,并反映生活。

4.他是个力大无穷,神力无边,但暴躁、不计后果的人。

2023年《夸父逐日》阅读答案2文言文阅读。

夸父逐日夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其仗,化为邓林。

1.解释下列加粗的字词。

夸父与日逐走____________欲得饮走____________2.翻译句子。

(1)夸父与日逐走,入日。

_________________________________________________(2)未至,道渴而死。

25、短文两篇《夸父逐日》《共工怒触不周山》教学目标1.积累文言词汇,能正确理解、翻译课文。

2.熟读课文,培养语感,背诵《夸父逐日》。

3.培养探究精神,能多角度理解课文。

教学重点积累文言词汇,熟读课文,背诵《夸父逐日》,教学难点多角度理解两篇文章的内涵。

设计思路文言文学习重在诵读和积累文言知识。

而这两个过程是枯燥的。

那么如何激起学生的学习兴趣呢?关键要发挥学生的主观能动性。

诵读方面,可以采取教师范读的方式,激起学生的读书兴趣;积累文言知识方面,则可以指导学生运用《古汉语常用字字典》进行讨论式自主学习。

教师进行必要的指导,不必字字落实,只要让学生掌握一些关键字、句式,重要的是要培养学生的语感。

学生在熟读成诵的基础上,正确翻译和理解课文。

这两篇短文都反映了古人可贵的探索精神,因此教学可以采取讨论的方式,鼓励学生多角度地理解文章的内涵。

鉴于此,教学方法采用:1、诵读法。

可以先听录音或由教师范读课文,然后学生自由朗读,再指名学生读,齐读。

总之学生可以采取多种诵读方式,目的是能够熟读成诵,最好能当堂背诵。

2、讨论法。

一个是理解课文内容的讨论,可以四人为一组,运用工具书,互相帮助,进行讨论,然后提出问题,全班在教师的点拨下共同解决疑难;另一个就是关于夸父人物形象的讨论和《两小儿辩日》中一些问题的探究。

这样可使学生养成多角度看问题的习惯。

教学过程第一课时一、导入新课(夸父逐日)神话是我们文学天地中灿烂夺目的瑰宝。

女娃造人的故事还记得吗?你还读过哪些神话故事?(盘古开天辟地,后羿射日,女娃补天,精卫填海)1.听录音,或由教师范读。

2.学生自由放声朗读。

3.学生当众朗读,师生一起评点。

可以从字音、语气、语调等几个方面进行评价。

4.背诵竞赛。

(文言文学习重在诵读,重在语感的培养。

本文比较简短,容易熟读成诵。

所以学生完全可以在一定的时间内把全文背诵出来,为下面的学习作好铺垫。

)二、自主学习,掌握内容1.四人一组,运用工具书进行讨论式自主学习。

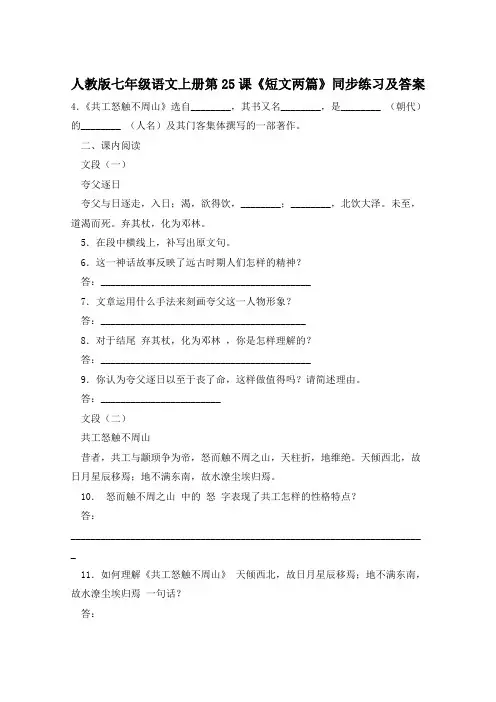

人教版七年级语文上册第25课《短文两篇》同步练习及答案4.《共工怒触不周山》选自________,其书又名________,是________ (朝代)的________ (人名)及其门客集体撰写的一部著作。

二、课内阅读文段(一)夸父逐日夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,________;________,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

5.在段中横线上,补写出原文句。

6.这一神话故事反映了远古时期人们怎样的精神?答:__________________________________________7.文章运用什么手法来刻画夸父这一人物形象?答:_________________________________________8.对于结尾弃其杖,化为邓林,你是怎样理解的?答:__________________________________________9.你认为夸父逐日以至于丧了命,这样做值得吗?请简述理由。

答:________________________文段(二)共工怒触不周山昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。

天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。

10.怒而触不周之山中的怒字表现了共工怎样的性格特点?答:______________________________________________________________________ _11.如何理解《共工怒触不周山》天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉一句话?答:______________________________________________________________________ _12.共工怒触不周山的原因是什么?他为什么要这么做?请你作一点推测。

答:______________________________________________________________________ _三、课外探究阅读下面的文章,回答文后的问题。

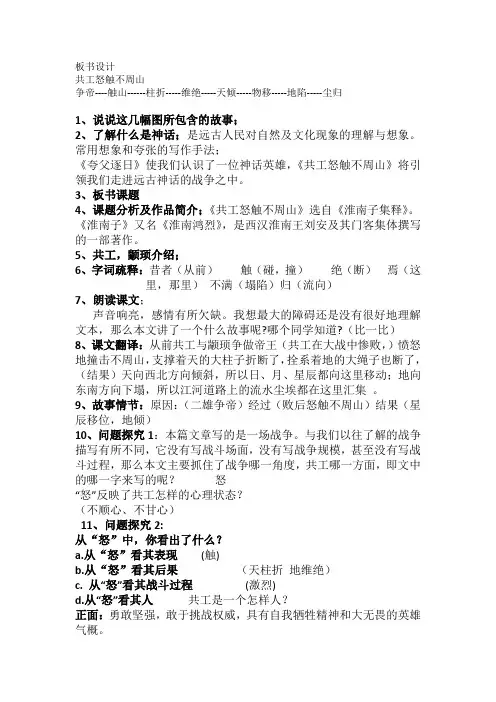

板书设计共工怒触不周山争帝----触山------柱折-----维绝-----天倾-----物移-----地陷-----尘归1、说说这几幅图所包含的故事;2、了解什么是神话;是远古人民对自然及文化现象的理解与想象。

常用想象和夸张的写作手法;《夸父逐日》使我们认识了一位神话英雄,《共工怒触不周山》将引领我们走进远古神话的战争之中。

3、板书课题4、课题分析及作品简介;《共工怒触不周山》选自《淮南子集释》。

《淮南子》又名《淮南鸿烈》,是西汉淮南王刘安及其门客集体撰写的一部著作。

5、共工,颛顼介绍;6、字词疏释:昔者(从前)触(碰,撞)绝(断)焉(这里,那里)不满(塌陷)归(流向)7、朗读课文;声音响亮,感情有所欠缺。

我想最大的障碍还是没有很好地理解文本,那么本文讲了一个什么故事呢?哪个同学知道?(比一比)8、课文翻译:从前共工与颛顼争做帝王(共工在大战中惨败,)愤怒地撞击不周山,支撑着天的大柱子折断了,拴系着地的大绳子也断了,(结果)天向西北方向倾斜,所以日、月、星辰都向这里移动;地向东南方向下塌,所以江河道路上的流水尘埃都在这里汇集。

9、故事情节:原因:(二雄争帝)经过(败后怒触不周山)结果(星辰移位,地倾)10、问题探究1:本篇文章写的是一场战争。

与我们以往了解的战争描写有所不同,它没有写战斗场面,没有写战争规模,甚至没有写战斗过程,那么本文主要抓住了战争哪一角度,共工哪一方面,即文中的哪一字来写的呢?怒“怒”反映了共工怎样的心理状态?(不顺心、不甘心)11、问题探究2:从“怒”中,你看出了什么?a.从“怒”看其表现(触)b.从“怒”看其后果(天柱折地维绝)c. 从“怒”看其战斗过程(激烈)d.从“怒”看其人共工是一个怎样人?正面:勇敢坚强,敢于挑战权威,具有自我牺牲精神和大无畏的英雄气概。

反面:性格暴躁、偏激任性、不计后果再读感悟:我们从共工身上能学到什么?面对挫折、困难时我们应该如何应付呢?(挑战精神)12、如何理解《共工怒触不周山》中结尾的两句话?它反映了远古部族间的斗争,同时涉及到古代天文学上的盖天说。

《共工怒触不周山》阅读练习及答案一、原文、译文原文:夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

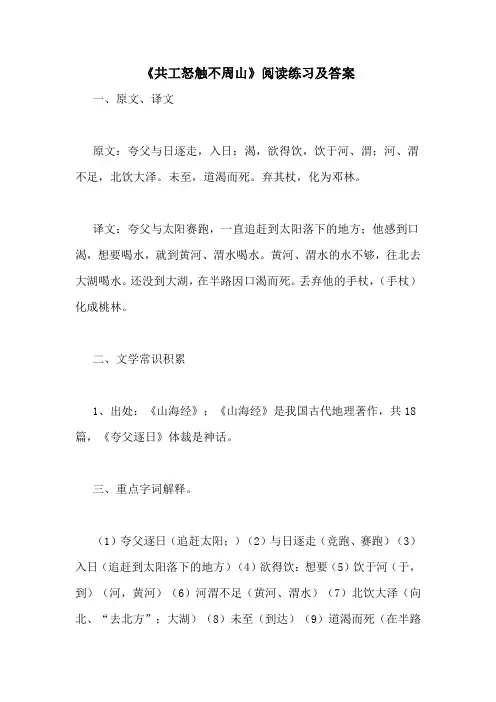

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

译文:夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。

黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。

还没到大湖,在半路因口渴而死。

丢弃他的手杖,(手杖)化成桃林。

二、文学常识积累1、出处:《山海经》;《山海经》是我国古代地理著作,共18篇,《夸父逐日》体裁是神话。

三、重点字词解释。

(1)夸父逐日(追赶太阳;)(2)与日逐走(竞跑、赛跑)(3)入日(追赶到太阳落下的地方)(4)欲得饮:想要(5)饮于河(于,到)(河,黄河)(6)河渭不足(黄河、渭水)(7)北饮大泽(向北、“去北方”;大湖)(8)未至(到达)(9)道渴而死(在半路因口渴而死)(10)道渴而死(道,“在半路上”而,表修饰)(11)弃其杖(弃,遗弃;其,他的)(12)化为邓林(即桃林)四、成语1、“夸父逐日”是一个成语,现在多比喻有宏大的志向或巨大的力量和气魄。

五、课文理解中心思想(整体把握)(文章主旨)(怎样认识神话主题?):《夸父逐日》记叙了夸父逐日的故事,表现了夸父逐日的无比英雄气概,反映了古代劳动人民探索大自然、征服大自然的强烈愿望和顽强斗志。

.六、内容填空题原文回答:1、夸父虽死,但仍为人类造福的句子是:弃其杖,化为邓林。

2、表明夸父逐日口渴后的做法的句子是:饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽3、表明夸父逐日的结果的句子是:未至,道渴而死。

4、本文以丰富的想象引入深思,表现最突出的句子是:弃其杖,化为邓林。

七、开放性1、夸父是一位怎样的人物?你如何理解(怎样认识)这一人物形象?答:夸父是位神奇的人物,他是一位善于奔跑的巨人,与太阳“逐走”。

夸父有明确追求,他勇敢、执着;有理想、有抱负、有牺牲精神、甘为人类造福。

这一人物形象,具有超现实的,夸张的浪漫主义色彩。

《夸⽗逐⽇》《共⼯怒触不周⼭》阅读练习与答案《夸⽗逐⽇》《共⼯怒触不周⼭》⼀、根据课⽂内容填空1、《夸⽗逐⽇》选⾃:《⼭海经》,《共⼯怒触不周⼭》选⾃《淮南⼦》,它们都是神话故事(体裁)。

2、共⼯怒触不周⼭的原因是:“ 共⼯与颛顼争为帝”,结果是:“ 天柱折,地维绝。

”⼆、加点字词注⾳。

1、夸⽗(kuā ) 2、颛顼(zhuān )(Xū )3、⽔潦(lǎo )三、解释加点字词1、逐⾛(追赶)2、⼊⽇(追赶到)3、欲得饮(喝⽔)4、河、渭不⾜(够)5、北饮⼤泽(喝)6、弃其杖(丢弃)7、昔者(从前)8、怒⽽触不周⼭(碰撞)9、地维绝(绳⼦)(断)10、故⽇⽉星⾠移焉(因此)(移动) 11、地不满东南(饱满)12、故⽔潦尘埃归焉(积⽔)(归向)13、天柱折(折断)14、道渴⽽死(半路上)四、翻译下列语句1、还没赶到⼤湖,就半路渴死了。

他遗弃的⼿杖,化成桃林。

2、(共⼯)发怒撞不周之⼭,⽀撑天的柱⼦折了系挂地的绳⼦断了。

3、天向西北⽅倾斜,所以⽇⽉星⾠都朝西北⽅移动;⼤地的东南⾓陷塌了,所以江河泥沙朝东南⾓流去。

五、问答题:1、联系课⽂内容,说说你对夸⽗这⼀⼈物的认识。

答:夸⽗是⼀位执著、勇敢,敢于追求,乐于奉献,愿为⼈类造福的英雄。

2、《夸⽗逐⽇》从哪些⽅⾯看出它的想象⼒与神奇性?(原⽂回答)答:从以下内容可以看出:“饮于河、渭;河、河、渭不⾜,北饮⼤泽。

3、从“弃其杖,化为邓林。

”可以看出夸⽗怎样的性格特点?答:从中可以看出夸⽗愿为⼈类造福的奉献精神。

4、从《夸⽗逐⽇》要表达古代⼈民怎样的愿望与精神?答:要表达古代⼈民想了解⾃然,征服⾃然的愿望与精神。

5、“怒⽽触不周之⼭”中的“怒”字表现了共⼯怎样的性格特点?答:“怒”字表现了共⼯的豪⽓、勇敢;也反映出他性格的暴躁、刚烈。

6、如何理解《共⼯怒触不周⼭》中结尾的两句话?古代⼈民不了解⾃然现象,把各种⾃然现象归结于神的在在与作为。

本⽂中⽤神话解释的⾃然现象是“天倾西北”“地不满东南”。

《短文两篇》(《夸父逐日》《共工怒触不周山》)导学案(新XX版七年级语文下册)第一课时【学习目标】1、整体感知文章内容,理解两篇文章的主旨。

2、体会古代劳动人民探索、征服大自然的愿望和意志,培养学生的探索精神和创新能力。

【预习自测】1、《夸父逐日》选自:,《共工怒触不周山》选自,它们都是(体裁)。

2、给画线词注音。

夸父()颛顼()()水潦()【合作探究】(一)读一读原文(1)教师范读课文。

要求学生听准字音、节奏。

(2)学生反复朗读。

要求读顺句子。

(3)展示朗读(二)嚼一嚼字词学生对照注释,初步理解文句,划出疑难字词,师生交流。

(三)说一说译文学生口头翻译课文。

(同桌交流)加深理解。

【解难答疑】1、全文仅37个字,但故事情节波澜曲折,这篇神话共分几个画面来描述夸父?明确:逐走,入日--渴,饮于河渭--北饮大泽--道渴而死--弃杖化邓2、怎样理解“弃其杖,化为邓林。

”3、夸父是怎样一个人物?【反馈拓展】课内语段阅读夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

1、解释加线字词(1)逐日()(2)逐走()(3)入日()(4)、欲得饮()()2、翻译重点语句夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮。

3、作为成语典故,“夸父追日”常比喻。

【反思】第二课时【学习目标】1、朗读背诵课文,积累文言词汇。

2、整体感知文章内容,理解文章的主旨。

3、感知共工形象【预习自测】(一)读课文(1)听录音朗读。

(注意正音,把握好节奏)(2)学生自由练读。

(读准字音,把握节奏)(3)看谁读的好,指名学生读(读-听-评)(4)学生齐读课文。

(5)全班释疑词句,提出需要注意的字词。

(二)说译文学生口头翻译课文。

(同桌交流)加深理解。

【合作探究】析句段(1)共工怒触不周山的原因是:(2)经过:(3)结果:(4)如何理解《共工怒触不周山》中结尾的两句话?【解难答疑】讨论:(1)“怒而触不周之山”中的“怒”字表现了共工怎样的性格特点?(2)了解文章的内容之后,在你的心目中,共工是一个怎样的人?(3)作想象请学生发挥想象,描述“共工与颛顼争为帝”的战争场景【反馈拓展】昔者,共工与颛顼(zhuānxū)争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。

《共工怒触不周山》教学设计一.课前系统部分(一)新课标对文言文阅读的要求关于要求。

“阅读浅易文言文,养成初步的文言语感。

能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。

了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。

”关于评价。

“对文言文阅读的评价,重点考察借助语感和必要的文言常识阅读浅易文言文的能力。

要考察学生对传统文化是否热爱和有兴趣,在文言文阅读中能否有意识地了解文化背景,感受中国文化精神。

评价要有助于学生确立古为今用的意识,用现代观念审视作品的内容和思想倾向。

”(二)教材分析《共工怒触不周山》是人教版语文教材七年级下册第五单元的一篇文言文。

本单元选取的是关于探险的文章,重在体会人类对未知的探寻和对自身的挑战,学习英雄的伟大精神。

《共工怒触不周山》是一则神话故事,文章篇幅短小,仅46个字就完整地讲述了共工与颛顼相争为帝的故事,塑造了共工“坚强不屈”“勇于挑战”“不怕牺牲”的英雄形象。

文章的体裁是神话,教学中让学生回顾神话特点,感受远古人民丰富的想象力,领悟神话曲折地反映了原始部落间的激烈斗争和自然界的巨变这一深刻内涵。

(三)学生分析1.初一学生积累的文言知识并不多,好学生对基础的文言文实词和虚词以及非常常见的文言句式有一定的积累。

有相当部分学生对这些知识掌握积累的效果并不太好。

2.因为毕竟初一接触的文言文还很少,所以理解还有些难度。

大部分学生认为文言文枯燥无味,对文言文的学习有畏惧心理和抵触情绪。

3.七年级学生刚接触文言文,学习时学生应重在诵读。

再结合课文注释和工具书弄懂大概意思和主要内容的基础上,进行诵读直至成诵。

对于有疑惑的地方应发挥自主、合作、探究的学习。

(四)教学目标1. 知识与能力:了解《淮南子》等相关的文学常识;了解神话的特点;积累文言词语;熟读课文,弄懂文章大意。

过程与方法:借助课文注解和工具书,弄懂词句的含义和全文内容;通过出示资料,了解作品及人物。

《共工怒触不周山》阅读练习及答案一、原文、译文原文:夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

译文:夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。

黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。

还没到大湖,在半路因口渴而死。

丢弃他的手杖,(手杖)化成桃林。

二、文学常识积累1、出处:《山海经》;《山海经》是我国古代地理著作,共18篇,《夸父逐日》体裁是神话。

三、重点字词解释。

(1)夸父逐日(追赶太阳;)(2)与日逐走(竞跑、赛跑)(3)入日(追赶到太阳落下的地方)(4)欲得饮:想要(5)饮于河(于,到)(河,黄河)(6)河渭不足(黄河、渭水)(7)北饮大泽(向北、“去北方”;大湖)(8)未至(到达)(9)道渴而死(在半路因口渴而死)(10)道渴而死(道,“在半路上”而,表修饰)(11)弃其杖(弃,遗弃;其,他的)(12)化为邓林(即桃林)四、成语1、“夸父逐日”是一个成语,现在多比喻有宏大的志向或巨大的力量和气魄。

五、课文理解中心思想(整体把握)(文章主旨)(怎样认识神话主题?):《夸父逐日》记叙了夸父逐日的故事,表现了夸父逐日的无比英雄气概,反映了古代劳动人民探索大自然、征服大自然的强烈愿望和顽强斗志。

.六、内容填空题原文回答:1、夸父虽死,但仍为人类造福的句子是:弃其杖,化为邓林。

2、表明夸父逐日口渴后的做法的句子是:饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽3、表明夸父逐日的结果的句子是:未至,道渴而死。

4、本文以丰富的想象引入深思,表现最突出的句子是:弃其杖,化为邓林。

七、开放性1、夸父是一位怎样的人物?你如何理解(怎样认识)这一人物形象?答:夸父是位神奇的人物,他是一位善于奔跑的巨人,与太阳“逐走”。

夸父有明确追求,他勇敢、执着;有理想、有抱负、有牺牲精神、甘为人类造福。

这一人物形象,具有超现实的,夸张的浪漫主义色彩。

《共工怒触不周山》教学设计教学目标:1、知识和技能:利用课文注释和工具书读懂课文,正确掌握句中的停顿,理解掌握文章的主要内容和中心思想;积累一些文言词汇。

2、过程与方法:通过朗读和翻译理解课文,培养学生的自学文言文的能力3、情感、态度、价值观:理解两篇文章的主旨以及所蕴含的人生哲理。

教学重难点:1、朗读背诵文言课文,积累一些文言词汇。

2、整体感知文章内容,理解两篇文章的主旨。

教学时间:一课时教学过程:一、复习导入学生齐背上节课学的《夸父逐日》。

二、新授1、自由朗读课文。

要求:不认识的字标上拼音。

2、听录音范读。

3、指名读课文。

(检查学生是否能够把课文读准确)4、教师补充说明:据传说,颛顼是黄帝的孙子,他聪明敏慧,有智谋,他统治的地盘很大,在民众中有很高的威信。

与颛顼同时,有个部落领袖,叫做共工氏。

据说共工氏姓姜,是炎帝的后代。

他对农耕很重视,尤其对水利工作更是抓紧,发明了筑堤蓄水的办法。

颛顼部不赞成共工氏的做法。

认为共工氏是不能自作主张的。

于是,颛顼与共工氏之间发生了一场十分激烈的斗争。

要说这两个人比起来,力气上,共工氏要强;论机智,他却不如颛顼。

颛顼利用鬼神的说法,煽动部落民众,叫他们不要相信共工氏。

当时的人对自然知识缺少了解,对鬼神之事都极为相信,不少人上了颛顼的当,共工氏不能得到民众的理解和支持,但他坚信自己的计划是正确的,坚决不肯妥协。

为了天下人民的利益,他决心不惜牺牲自己,用生命去殉自己的事业。

他来到不周山(今昆仑山),想把不周山的峰顶撞下来,来表示自己的坚强决心。

共工氏英勇的行为得到了人们的尊敬。

5、教师指导“不周山”释义不,表否定;周,周全,完整;山,高与地平面的自然隆起。

不周山,就是不完整的山。

这山一有名字,就不完整。

共工氏怒触不周山,怒触的时候,这山就叫不周了。

6、学生对照注释,初步理解文句,划出疑难字词,师生交流。

7、学生口头翻译课文。

8、学生齐读课文。

9、运用联想和想象,练习写以下场景共工与颛顼为帝之后,大怒,心中十分不甘,请描述共工发怒的情状。