13课红军不怕远征难

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:11

红军不怕远征难教案【篇一:八年级历史上册第13课红军不怕远征难教案新人教版】3.13红军不怕远征难【教学目标】1.知识与能力:掌握长征的原因、经过及历史意义;遵义会议及历史意义。

2.过程与方法:能够在地图上简单描绘出红军长征的路线和经过的重要地点。

并说出发生在那里的重要事件。

理解遵义会议是党的历史上生死攸关的转折点。

3.情感态度价值观:学习红军战胜艰难困苦,勇往直前的革命英雄主义,培养学生热爱祖国的感情,发扬长征精神,珍惜今天的幸福生活。

【教学重难点】重点:中央红军的长征;遵义会议。

难点:理解遵义会议的意义;体会长征精神。

【教学方法】讲授法、图片分析法、归纳法、识图法、合作探究法等。

【教学过程】二、自主学习,生成问题:1. 党中央和中央红军为什么要进行战略转移?2. 简述长征开始的时间及前期经过。

3. 说出遵义会议召开的时间、内容及意义。

4. 概括说出长征后期的经过。

5. 长征胜利的标志和历史意义是什么?三、针对问题,有效点拨:1. 星火燎原之势形成后,国民党对革命根据地发动“围剿”。

在毛泽东、朱德、周恩来等人的正确指挥下,红军粉碎了敌人前四次“围剿”。

但是,后来党内又错误地排斥了毛泽东等人的正确领导,由李德、博古等人实施错误指挥,导致第五次反“围剿”失败,党中央和中央红军不得不退出中央革命根据地,被迫实施战略转移。

2.(1)开始时间:1934年10月。

(2)前期经过:瑞金出发-冲破四道封锁线-突破乌江-解放遵义。

3. 遵义会议:(1) 时间:1935年1月。

(2)地点:遵义。

(3)内容:①解决了博古等人在军事上和组织上的错误,取消了博古在军事上的指挥权。

②肯定了毛泽东的正确主张。

③确定军事上由毛泽东、周恩来等负责指挥,确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。

(4)意义:这次会议挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。

4. 后期经过:(1)四渡赤水河:打乱了敌人的追剿计划。

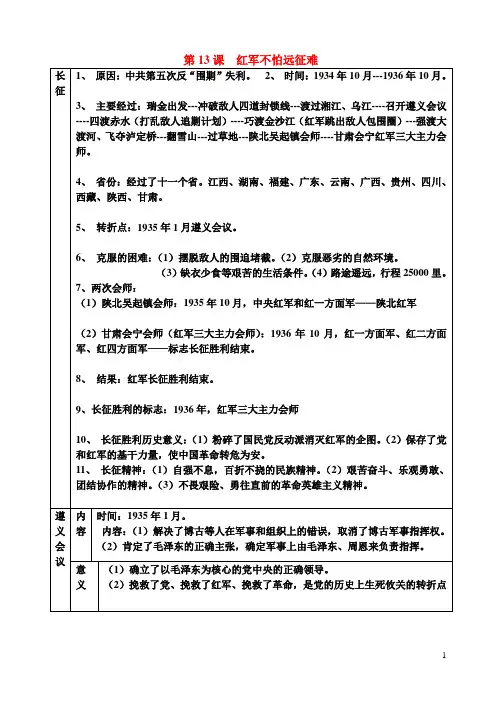

第十三课红军不怕远征难

1、长征的背景:由于博古里的等人的错误指挥,第五次反围剿失败。

2、长征的时间是1934年10月,标志是党中央个中央红军八万余人离开中央革命根据地。

3、遵义会议:

A时间:1935年1月 B地点:遵义

C内容:集中全力解决博古等人在军事上和组织上的错误,取消了博古等人在军事上的指挥权,肯定了毛泽东的正确主张,会后确定军事上由毛泽东,周恩来等负责指挥。

遵义会议确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。

D意义:这次会玩久了当,挽救了红军,挽救了革命,是党历史上生死攸关的转折点。

4、长征路线:四渡赤水(打乱了敌人的追缴计划)————渡过金沙江(跳出敌人的包围圈)————强渡大渡河————飞夺泸定桥————翻雪山————过草地————进入甘肃

5、1935年120月,吴起镇回事,红一方面和陕北红军会师

6、1936年10月,红军三大主力(红一方面军,红二方面军,红四方面军)胜利会师,宣告红军25000千里的长征胜利结束。

7、长征的历史意义:

红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,是中国革命转危为安。

8、长征精神:

艰苦奋斗,乐于吃苦,不畏艰难的革命乐观主义;用于战斗,无坚不摧的革命英雄主义;求真务实,独立自主的创新战略,用于团结,顾全大局的集体主义。

9、弘扬长征精神的现实意义:

长征精神是中华民族的精神财富,弘扬伟大的长征精神,可以增强民族的凝聚力,为我们战胜“新长征”路上的困难实现中华民族的伟大复兴提供不竭的力量

形成以为毛泽东为核心的党中央的领导集体的会议。

第13课红军不怕远征难[学习目标]1. 掌握红军长征的原因、路线及长征胜利的意义;遵义会议及历史意义。

2. 通过引导学生探究红军配破长征的原因和取得长征胜利的原因,培养学生分析问题的能力。

3. 通过讨论长征精神,学习红军战胜艰难困苦、勇往直前的革命主义精神,培养学生热爱中国共产党,热爱人民军队、热爱祖国的感情。

[学习重点]中央红军的长征和遵义会议是本课的重点。

[学习难点]遵义会议的意义,长征的历史意义。

[学习方法]1、学生快速阅读课文、插图、资料,解决自主学习中的导学问题。

2、以小组为单位,对桌交流、小组交流。

3、整理导学案,记忆重点问题。

4、如有疑难问题,标出来,以小组为单位提出来。

[学习过程]导入新课:回顾总结:(1)中国共产党建立的第一块农村革命根据地是,是领导创建的。

(2)到1930年,全国各地建立了大小十多块革命根据地,是全国最大的一块根据地。

导学问题:(一)自主学习,获取新知识:(1)红军长征的原因:由于和等人的错误指挥,红军第次反“围剿”失利,被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移,年月长征开始。

(2)中央红军长征的经过:在渡过湘江后,红军损失过半,经提议,红军不去湘西,改向敌人力量薄弱的前进,渡过乌江,夺取。

1935年1月,召开了遵义会议。

确立了以。

意义:。

在毛泽东正确领导下,红军四渡,渡过,跳出了敌人的包围。

北上强渡,飞夺,翻过,通过,于1935年10月到达吴起镇,与陕北的红军会师。

(3)长征胜利结束:1936年10月,红二方面军和红四方面军到达,同红一方面军胜利会师。

红军三大主力会师,宣告红军二万五千里长征胜利结束。

(4)意义:。

(二)合作探究:(生生互助,师生互动,小组内交流,并选派代表发言)1、想一想,为什么说遵义会议是党的历史上生死攸关的转折点?2、你认为长征精神是一种什么精神?在和平年代我们应该怎样继承和发扬长征精神?(你说,我说,大家说。

)(3)学习了中国工农红军的二万五千里长征,你了解到了发生在长征途中那么多著名战役和红军战士们的英雄事迹。

教材分析案例背景学情分析知识技能教学过程目方法标情感价值教学重点教学难点八年级历史第 13 课红军不怕远征难从大革命失败到1931 年,中国共产党通过不懈的努力建立起十多块革命根据地,星星之火,已成燎原之势。

蒋介石对中央苏区接二连三地发动反革命“围剿” 。

前四次红军反“围剿”的胜利,充分说明了游击战术的正确性。

而第五次反“围剿”的失败,导致党中央被迫进行战略转移。

遵义会议的召开,重新确立了正确的路线方针,并引领长征走向胜利。

本课分两目内容:第一目:长征的开始和遵义会议。

分析红军被迫长征的原因开始时错误指挥所带来的危害,遵义会议的内容、意义。

第二目:长征的胜利。

介绍了红军长征的路线,长征中重要战役、会师和感人故事及长征胜利的历史意义。

对于学生来说,红军长征并不陌生。

小学时就学过一些有关红军长征的故事,如《永远的丰碑》《金色的鱼钩》和《倔强的小红军》等。

但他们的了解不是系统的、完整的,特别是对于长征精神及中国革命历程的艰难曲折的认识更容易忽略,因此,在教学中除了要让学生对长征有一个全面系统的认识外,更重要的是让学生体会长征精神和中国革命历程的艰难曲折。

让学生知道现在的幸福生活来之不易,要把先辈们的精神传承下去。

掌握长征的原因、经过及历史意义;遵义会议及历史意义。

(1)通过引导学生探究“长征的原因?为什么说遵义会议是党的历史上生死攸关的转折点?长征的伟大意义?”培养学生分析问题的能力。

(2)结合阅读长征示意图,培养学生读图填图的能力。

(3)通过学生讲长征经过,讲红军故事,搜集、演示长征图片,培养学生自主学习的能力,展示自我的能力。

通过讨论长征精神,引导学生学习红军百折不挠、自强不息、勇往直前的精神,培养学生热爱中国共产党,热爱人民军队、热爱祖国的感情,珍惜今天的幸福生活。

长征的开始,遵义会议,长征的经过,长征的意义,长征精神。

遵义会议的意义,长征的历史意义。

教学准备知识梳理知识结构1.学生准备:作为红军战士的学生搜集长征故事,并准备上课讲述。

教学过程设计

面军)

(1)、瑞金是红色政权所在地,中央红军1934年10月从此出发,开始长征。

(2)、突破敌人四道封锁线,红军损失过半,红军面临“生死存亡”的抉择:

博古等人执意去湘西,但敌人已经布下

口袋阵----无疑是死路。

毛泽东提出该向贵州,那里敌人力量相

对薄弱----应该是生路。

(3)、于是红军改道贵州,渡过乌江,解放遵义,召开遵义会议。

挽救了党、挽救了红军、挽救了革命。

(4)、随后,红军运用声东击西的战术四渡赤水,打乱敌人的追剿计划。

(5)、运用调虎离山的战术巧渡金沙江,跳出敌人的包围圈。

(6)、红军北上强渡水流湍急的大渡河,飞夺只剩13根铁索的泸定桥。

(课件展示图片)

精品文档

实用文档。