线粒体与氧化磷酸化细胞生物学韩贻仁版

- 格式:pptx

- 大小:10.58 MB

- 文档页数:79

第七章高尔基复合体(Golgi Complex or Apparatus)和细胞分泌最早发现于1855年。

1889年,Golgi(意大利医生)用银染法,在猫头鹰的神经细胞内观察到了清晰的结构,命名为内网器,后定名为高尔基体。

20世纪50年代以后才正确认识它的存在和结构。

是细胞内膜系统的一部分。

第一节高尔基复合体的形态结构显微结构及特点:是由数个扁平囊泡堆在一起形成的高度有极性的细胞器。

呈弓形或半球形。

凸出的一面对着内质网称为形成面(forming face)或顺面(cisface),膜较薄,约6nm。

凹进的一面对着质膜称为成熟面(mature face)或反面(trans face),约10nm。

分布:只存在于真核细胞中, 原核细胞中则无。

常分布于内质网与质膜之间。

数量:⏹物体中高尔基复合体的数量不等,平均为每细胞20个。

⏹在低等真核细胞中, 高尔基复合体有时只有1~2个,有的可达一万多个。

高尔基体的形态多样性及数量高尔基体的分布定位与微管有关特点:具有极性⏹结构具极性:靠细胞核的面,潴泡弯曲呈凸面——形成面(Forming Face, cis顺面);远离核的面,潴泡呈凹面——成熟面(Maturing Face, trans反面)。

⏹位置具极性◆顺面和反面都有一些或大或小的运输小泡。

⏹小管和潴泡连接成网,此谓高尔基网。

顺面反面顺面高尔基网顺面潴泡中间潴泡反面潴泡反面高尔基网高尔基小泡近核分泌泡高尔基体立体三维结构1、顺面高尔基网状结构(cis Golgi network, CGN)2、高尔基中间膜囊(medial Golgi stack):①顺面瀦泡②中间瀦泡③反面瀦泡3、反面高尔基网状结构(trans Golgi network,TGN)高尔基体的功能隔区:⏹顺面高尔基网:是高尔基体的入口区域。

⏹中间膜囊:与高尔基体有关的糖合成均发生此处。

⏹反面高尔基网: 高尔基体的出口区域,参与蛋白质的分类与包装,最后输出。

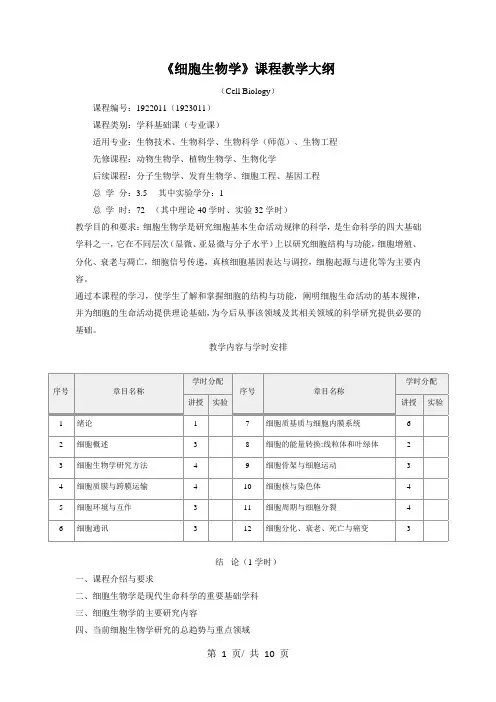

《细胞生物学》课程教学大纲(Cell Biology)课程编号:1922011(1923011)课程类别:学科基础课(专业课)适用专业:生物技术、生物科学、生物科学(师范)、生物工程先修课程:动物生物学、植物生物学、生物化学后续课程:分子生物学、发育生物学、细胞工程、基因工程总学分:3.5 其中实验学分:1总学时:72 (其中理论40学时、实验32学时)教学目的和要求:细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,是生命科学的四大基础学科之一,它在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上以研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等为主要内容。

通过本课程的学习,使学生了解和掌握细胞的结构与功能,阐明细胞生命活动的基本规律,并为细胞的生命活动提供理论基础,为今后从事该领域及其相关领域的科学研究提供必要的基础。

教学内容与学时安排结论(1学时)一、课程介绍与要求二、细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科三、细胞生物学的主要研究内容四、当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域本章重点:细胞生物学的主要研究内容。

难点:细胞生物学研究的总趋势与重点领域。

教学基本要求:了解当前细胞生物学研究的总趋势,理解细胞生物学是生命科学的重要基础课,掌握细胞生物学的主要研究内容。

第一章细胞概述(3学时)第一节细胞的发现及细胞学说的创立一、细胞的发现二、细胞学说的创立三、细胞学理论对细胞学发展的推动作用第二节细胞的共性一、细胞结构的共性二、细胞功能的共性三、细胞的形态四、细胞的大小及体积的恒定五、细胞及细胞器的计量单位第三节细胞的分子基础一、细胞中的水二、无机盐三、有机小分子四、生物分子及其功能五、细胞结构体系的组装第四节细胞的类型和结构体系一、原核细胞二、真核细胞的两种主要类型:动物细胞和植物细胞三、真核细胞的结构体系四、真核细胞与原核细胞的比较第五节病毒:非细胞的生命体一、病毒是比细胞更小的生命体二、病毒只能在细胞中增殖三、冠状病毒与SARS第六节细胞生命的进化一、细胞生命的起源二、真核细胞的起源三、从单细胞向多细胞进化本章重点:细胞学说的内容;细胞的共性;细胞的类型和结构体系;细胞生命的进化。

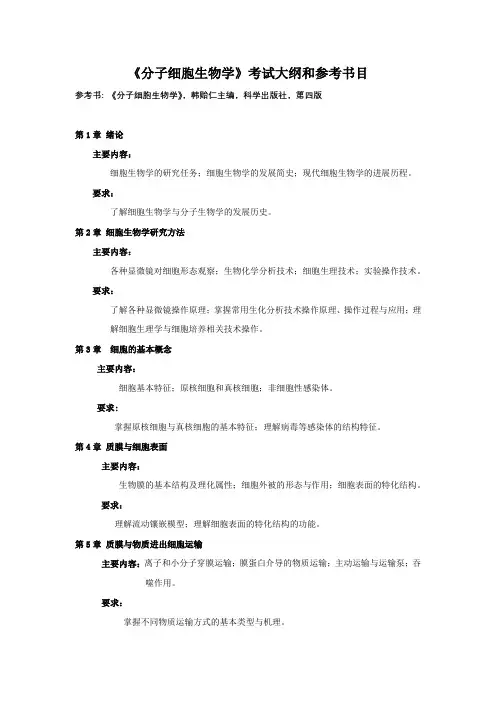

《分子细胞生物学》考试大纲和参考书目参考书: 《分子细胞生物学》,韩贻仁主编,科学出版社,第四版第1章绪论主要内容:细胞生物学的研究任务;细胞生物学的发展简史;现代细胞生物学的进展历程。

要求:了解细胞生物学与分子生物学的发展历史。

第2章细胞生物学研究方法主要内容:各种显微镜对细胞形态观察;生物化学分析技术;细胞生理技术;实验操作技术。

要求:了解各种显微镜操作原理;掌握常用生化分析技术操作原理、操作过程与应用;理解细胞生理学与细胞培养相关技术操作。

第3章细胞的基本概念主要内容:细胞基本特征;原核细胞和真核细胞;非细胞性感染体。

要求:掌握原核细胞与真核细胞的基本特征;理解病毒等感染体的结构特征。

第4章质膜与细胞表面主要内容:生物膜的基本结构及理化属性;细胞外被的形态与作用;细胞表面的特化结构。

要求:理解流动镶嵌模型;理解细胞表面的特化结构的功能。

第5章质膜与物质进出细胞运输主要内容:离子和小分子穿膜运输;膜蛋白介导的物质运输;主动运输与运输泵;吞噬作用。

要求:掌握不同物质运输方式的基本类型与机理。

第6章内质网和蛋白质合成主要内容:细胞质组成;内质网与核糖体的结构与功能;蛋白质合成的命运。

要求:掌握重要细胞器的结构、功能与化学组成;理解蛋白质合成过程。

第7章高尔基复合体与细胞分泌主要内容:高尔基复合体的形态结构、化学组成及功能;高尔基复合体与膜泡运输;植物细胞中的高尔基复合体。

要求:了解高尔基复合体的化学组成;理解高尔基复合体对蛋白质与脂类的修饰作用;掌握高尔基复合体参与胞内膜泡运输的过程。

第8章细胞内的膜泡运输主要内容:运输泡的形成和转运;溶酶体的属性与功能;过氧化物酶体;转运泡的装配和运送机制;受体介导内吞的机制;细胞分泌途径。

要求:了解有被小泡的形成机制;了解溶酶体的功能及与疾病的关系;理解细胞分泌途径过程;掌握内吞机制。

第9章间期细胞核和染色体主要内容:核被膜与核孔复合体;染色质和中期染色体;核仁的结构与功能;核质和核体;核纤层的结构和变化。

一、教学目的与要求:1、掌握生物氧化的概念及生理意义;呼吸链的概念;线粒体的两条呼吸链——NADH 氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链的组成成分和排列顺序;氧化磷酸化的概念及氧化磷酸化的偶联部位;胞液中NADH 氧化的两种转运机制:α-磷酸甘油穿梭及苹果酸天冬氨酸穿梭。

2、熟悉影响氧化磷酸化的因素;高能磷酸化合物的类型。

ATP 的利用。

3、了解化学渗透假说;ATP 合酶的结构及ATP 合成的机制;机体其他氧化体系:需氧脱氢酶和氧化酶、过氧化物酶体的氧化酶、超氧物岐化酶和微粒体中的氧化酶——加单氧酶和加双氧酶。

二、教学重点、难点:教学重点:生物氧化的概念及生理意义;呼吸链的概念、线粒体的两条呼吸链——NADH 氧化呼吸链和琥珀酸氧化呼吸链的组成成分和排列顺序;氧化磷酸化的概念及氧化磷酸化的偶联部位;胞液中NADH 氧化的两种转运机制:α-磷酸甘油穿梭及苹果酸天冬氨酸穿梭。

教学难点:呼吸链的组成成分和排列顺序;氧化磷酸化偶联机制;胞液中NADH 的氧化。

课程名称生物化学与分子生物学授课地点黄金校区教学楼选用教材“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《生物化学与分子生物学》(第八版)(人民卫生出版社,查锡良、药立波主编)授课章节课题第八章生物氧化第一节氧化呼吸链是由具有电子传递功能的复合体组成第二节氧化磷酸化将氧化呼吸链释能与ADP 磷酸化偶联生成ATP 第三节氧化磷酸化的影响因素第四节其他氧化与抗氧化体系(共4学时)三、教学方法设计:1、结合机体营养物质代谢的三个阶段,以及生命活动的能量来源引出生物氧化的概念,导入本章的内容,同时结合已学过的化学知识及一些临床疾病(如CO中毒等)的发生与生物氧化的关系,说明学习生物氧化的重要性,激发学生的听课兴趣。

2、突出重点、讲透难点,抓住关键,做到深入浅出、通俗易懂。

3、通过多种方式加强与学生交流,充分调动学生的积极性。

四、教具或教学手段:教具:电脑、投影仪、话筒、粉笔、教鞭、多媒体课件。

线粒体呼吸和氧化磷酸化的关系线粒体呼吸与氧化磷酸化:一场细胞能量转换的交响乐大家好,我是生物学领域的一名专家。

今天,我想和大家聊聊线粒体在细胞中的重要作用——它就像是我们身体里的一个小型发电机,负责将食物中的能量转化为细胞可以使用的形式。

这不仅仅是一个简单的过程,而是一场复杂的能量转换“交响乐”。

让我们来了解一下什么是线粒体。

线粒体是细胞内的一个微小器官,它们位于细胞核的周围,形状像棒棒糖。

这些小棒棒糖内部充满了液体,里面住着一些神奇的酶。

其中,最关键的是线粒体内膜上的电子传递链,这个链就像一条长长的跑道,上面跑着一个个小小的运动员,他们就是被称为“蛋白质”的运动员。

那么,线粒体是如何工作的呢?简单来说,食物中的有机物进入线粒体后,会被分解成一种叫做ATP(三磷酸腺苷)的分子。

ATP就像是能量的货币,它储存了来自食物的能量。

然后,这些能量会通过电子传递链被转移到氧气上,产生大量的热量。

这个过程中,氧气变成了水,而电子则通过一系列反应被传递到线粒体内的其他部分。

这个过程听起来是不是很复杂?但是,正是这种复杂性让线粒体成为了细胞中的能量工厂。

每个运动细胞都需要能量,而这些能量都来自于线粒体。

想象一下,如果我们的身体没有线粒体,那么我们的生命活动将会停止。

这就是为什么线粒体对于我们来说如此重要的原因。

现在,让我们来谈谈氧化磷酸化。

这是一个非常关键的步骤,它决定了线粒体能够释放多少能量。

当电子传递链上的电子被转移时,它们会携带着质子穿过线粒体内膜。

在这个过程中,质子会从线粒体的一侧跑到另一侧,从而产生了一种叫做质子梯度的力。

这个力是非常强大的,它足以推动ATP的产生。

所以,我们可以看到,线粒体的工作方式就像是一场精密的交响乐。

每一个步骤都是精心设计的,都是为了确保能量的最大化利用。

这就是线粒体为什么能够在细胞中扮演如此重要的角色。

总结一下,线粒体是细胞中的能量工厂,它们通过氧化磷酸化的过程将食物中的能量转化为细胞可以使用的形式。

小鼠肝细胞线粒体的染色观察山东大学实验报告 2013 年 4 月14姓名系年级 2011级生命基地同组者科目细胞生物学实验题目小鼠肝细胞线粒体的染色观察学号实验四.小鼠肝细胞线粒体的染色观察Lab4. Staining and observation of mitochondriain mouse liver cells摘要:线粒体是细胞的“动力工厂”,对生物体的能量代谢活动起着至关重要的作用,线粒体在代谢活动旺盛的细胞中大量存在,如肌肉细胞、肝细胞、神经细胞等。

对此类细胞进行活体染色,对研究线粒体的性质、活动有着重要意义。

此次我们采用小鼠的肝脏细胞,对其进行活体染色,在显微镜下观察线粒体。

关键词:线粒体、活体染色、小鼠肝脏细胞前言:活体染色是指对生活有机体的细胞或组织能着色但又无毒害的一种染色方法。

它的目的是显示生活细胞内的某些结构,而不影响细胞的生命活动和产生任何物理、化学变化以致引起细胞的死亡。

活染技术可用来研究生活状态下的细胞形态结构和生理、病理状态。

根据所用染色剂的性质和染色方法的不同,通常把活体染色分为体内活染与体外活染两类,体内活染是以胶体状的染料溶液注入动、植物体内,染料的胶粒固定、堆积在细胞内某些特殊结构里,达到易于识别的目的。

体外活染又称超活染色,它是由活的动、植物分离出部分细胞或组织小块,以染料溶液浸染,染料被选择固定在活细胞的某种结构上而显色。

活体染料之所以能固定、堆积在细胞内某些特殊的部分,主要是染料的“电化学“特性起重要作用。

碱性染料的胶粒表面带阳离子,酸性染料的胶粒表面带有阴离子,而被染的部分本身也是具有阴离子或阳离子,这样,它们彼此之间就发生了吸引作用。

但不是任何染料皆可以作为活体染色剂之用,应选择那些对细胞无毒性或毒性极小的染料,而且总是要配成稀淡的溶液来使用;一般是以碱性染料最为适用,可能因为它具有溶解在类脂质(如卵磷脂、胆固醇等)的特性,易于被细胞吸收。

詹纳斯绿B(JanusgreenB)和中性红(neutralred)两种碱性染料是活体染色剂中最重要的染料,对于线粒体和液泡系的染色各有专一性。

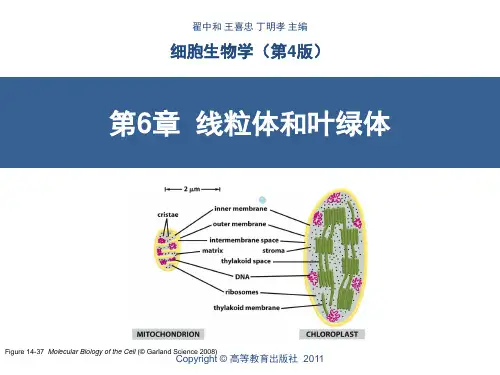

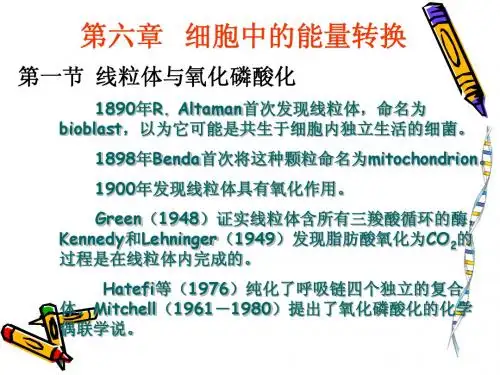

第10章线粒体和氧化磷酸化能量转换细胞器—A TP半自主性细胞器—DNA一、对线粒体认识过程•1857年Kollicker 首次观察:昆虫横纹肌•1888年Kollicker 首次分离•1890年Petzius 命名:肌粒(sarcosome)•1890年Altman 命名:细胞质活粒(bioblast)1897年Benda 命名:线粒体(mitochondrion)氧化作用部位氧化作用与磷酸化作用偶联氧化磷酸化需要电子传递二、线粒体的形态分布1.形态:圆柱状或椭球状,向内伸出“嵴”2.数量:与生理状况有关3.分布:与微管分布有关三、线粒体的超微结构外膜、内膜、外室、内室1、外膜:上有小孔—孔蛋白—通透性高2.内膜:通透性低向内伸出“嵴”嵴表面—基本颗粒(简称基粒、F1颗粒)头部(F1或F1因子)基粒——柄部基部(F0因子)F1—柄—F0总称呼吸集合体A TP合成酶A TP酶复合物3、外室(膜间隙)膜间隙与嵴内隙相通内含大量与氧化磷酸化有关的酶、底物4、内室基质中与代谢有关的酶、DNA等三、线粒体的化学组成和酶的定位1、化学组成蛋白质(各种酶)和脂类2、酶的定位内膜:呼吸链、氧化磷酸化所需酶类基质:柠檬酸循环、脂肪酸氧化、蛋白质合成酶类四、线粒体功能与氧化磷酸化功能:氧化磷酸化——合成A TP1.氧化磷酸化的分子结构基础氧化磷酸化与电子传递分别进行实验证据:线粒体内膜重组实验“亚线粒体小泡”—完整:具氧化磷酸化与电子传递作用去掉基粒:只能电子传递,不能合成A TP电子传递链—内膜上;氧化磷酸化—基本颗粒2、电子传递链电子传递链又称呼吸链,其组成为:NADH脱氢酶、铁硫蛋白、辅酶Q(CoQ)、细胞色素b(Cytb)、细胞色素C 1(CytC1)、细胞色素C (CytC)、细胞色素a、细胞色素a3(NADH:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,NAD+)总的分为四类:黄素蛋白、铁硫蛋白、辅酶Q、细胞色素黄素蛋白:一条多肽+两个辅基(FAD、FMN)FAD—黄素腺苷二核苷酸、FMN—黄素单核苷酸四类均为电子载体黄素蛋白和辅酶Q为氢载体3.电子传递链成分以复合物形式存在复合物Ⅰ:传递电子、质子移位复合物Ⅱ:传递电子复合物Ⅲ:传递电子、质子移位复合物Ⅳ:传递电子、质子移位细胞色素C:Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ——NADH氧化(为主)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ——琥珀酸氧化NADH FMN CoQ b c1 c aa3O24.ATP合成酶——复合物Ⅴ作用:合成ATP能量来源:电子传递中释放的能量分子结构:(1)头部(F1)A.具有ATP酶活性B.分子组成:α3β3γδε九条肽链C.ATP酶活性可被寡酶素抑制D.F1抑制蛋白,抑制ATP酶水解ATP柄部连接作用,无酶活性使F1对寡酶素敏感—寡酶素敏感授予蛋白(简称OSCP)基部(膜部、F)功能:传递质子传递质子功能可被寡酶素抑制5.氧化磷酸化与电子传递的耦联NADH 释放能量O2ADP+磷酸(Pi) 利用能量A TP耦联的三个部位:(1) NADH CoQ(2) Cytb Cytc 形成3个A TP分子(3) Cytaa3 O26.氧化磷酸化耦联机制(1)化学耦联假说(2)构象耦联假说(3)化学渗透假说电子传递释放的能量——跨膜的氢离子浓度梯度势能——氧化磷酸化反应,合成A TP电子传递过程:2H+(外室)NADH 2e1H+FMN FMNH2 2e FeS1H+(基质)2H+(基质)2H+(基质) 2e(Cytb)2c12e22Cyt c1 2e 2Cyt c 2e2Cyt aa3 2e 1/2O2 H2OCoQ ——泛醌、氧化型醌QH ——半醌醌循环——全醌、还原型醌QH27.电子传递结果内膜外——H+ 高ΔΨ+ΔPH(质子动力ΔP)内膜内——H+ 低外室H+通过A TP酶复合物基质ADP 2H+ A TP五、导向信号与线粒体蛋白定位线粒体中的蛋白质绝大多数都是核基因编码,在细胞质的游离核糖体上合成后运输到线粒体的。

氧化磷酸化作用中究竟产生多少个ATP?文李森(北京师范大学生命科学学院)氧化磷酸化作用中究竟产生多少个ATP?对于在《生物1:分子与细胞》的教学中,普遍质疑的“对于细胞呼吸的能量转移过程,应如何计算ATP的产量?”进行了简要概述。

这一问题的研究在生物化学史上是一个重要的内容。

随着研究的深入,可以获得的解释将越来越合理。

线粒体最重要的生理功能是通过氧化磷酸化作用产生ATP,参与氧化磷酸化作用的生物分子主要集中于线粒体内膜及其周边(包括基质侧与内外膜间隙侧),其主要成员是5 种蛋白复合体,其中复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ起传递电子功能,它们与辅酶Q、细胞色素c 组成2 条电子传递链,又称呼吸链,即NADH 呼吸链和FADH2呼吸链,NADH 呼吸链中,电子传递的路线为:NADH→复合体Ⅰ→辅酶Q→复合体Ⅲ→细胞色素c→复合体Ⅳ→O2,FADH2呼吸链中,电子传递的路线为:FADH2(或琥珀酸)→复合体Ⅱ→辅酶Q→复合体Ⅲ→细胞色素c→复合体Ⅳ→O2(图 1)。

复合体 V 又称ATP合酶,具有合成 ATP 的功能。

图 1 NADH 呼吸链和 FADH2呼吸链(引自 Lehninger Principles of Biochemistry,2004)关于1对电子由NADH 或FADH2传递给氧分子所释放的能量究竟能产生多少ATP分子的问题一直受到人们的关注。

早在1940年Ochoa S.等人最先测定了呼吸过程中O2的消耗与ATP生成的关系。

实验证明,以 NADH 为底物,每消耗 1 个氧(1/2个O2分子)约合成 2~3 个ATP 分子,以琥珀酸为底物,每消耗1个氧约合成 1~2 个ATP分子,这个比例关系称为磷-氧比(P/O ratio)。

磷-氧比可看做是1对电子通过呼吸链传至O2所产生的ATP分子数。

最早人们认为电子在传递过程中,ATP是在数个不连续的部位合成的,磷-氧比的数值应为整数,因此,对NADH传递链来说,磷-氧比被确定为3,对琥珀酸(或FADH2)传递链来说,磷-氧比为2。