细胞生物学课程第6章(线粒体与细胞的能量代谢)2015

- 格式:ppt

- 大小:17.70 MB

- 文档页数:69

线粒体与细胞能量代谢的关系探究细胞是生命的基本单位,而细胞能量代谢则是维持细胞正常生理功能的重要过程。

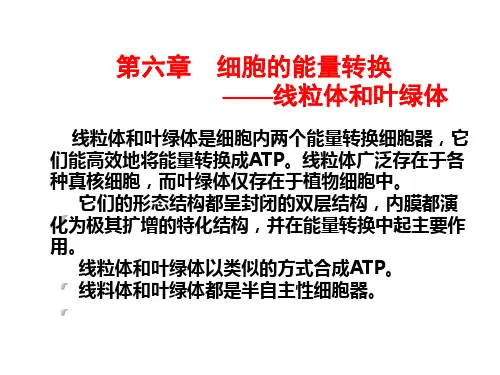

线粒体作为细胞内能量合成的主要场所,与细胞能量代谢密切相关。

本文将探讨线粒体在细胞能量代谢中的作用,并介绍线粒体与细胞能量代谢之间的关系。

首先,线粒体是细胞内能量合成的中心。

细胞能量代谢主要通过三个途径进行:糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化。

其中,糖酵解和三羧酸循环发生在细胞质中,而氧化磷酸化则发生在线粒体内。

在糖酵解和三羧酸循环中,葡萄糖和其他有机物被分解为乙酸和二氧化碳,并释放出少量的ATP。

而在氧化磷酸化过程中,线粒体内的乙酰辅酶A与氧化剂结合,产生大量的ATP。

可以说,线粒体是细胞能量代谢的“发电厂”,为细胞提供了丰富的能量。

其次,线粒体还参与脂肪酸代谢。

脂肪酸是细胞内重要的能量储存物质,其代谢过程也与线粒体密切相关。

脂肪酸在细胞质中被分解为乙酰辅酶A,并通过载体蛋白转运进入线粒体内。

在线粒体内,乙酰辅酶A进入三羧酸循环,通过氧化反应产生ATP。

此外,线粒体还能合成一种称为胆固醇的脂质物质,胆固醇在细胞内发挥重要的结构和功能作用。

线粒体还参与氨基酸代谢。

氨基酸是构建蛋白质的基本单元,其代谢也需要线粒体的参与。

氨基酸在细胞内被分解为α-酮酸和氨基基团,其中α-酮酸进入线粒体内,通过氧化反应产生ATP。

此外,线粒体还参与氨基酸的合成和转化过程,对细胞的蛋白质合成和代谢起到重要作用。

除了以上功能,线粒体还参与细胞内钙离子的调节。

钙离子是细胞内重要的信号分子,调节多种细胞生理功能。

线粒体内存在一种称为钙离子通道的蛋白质,能够调节线粒体内外钙离子的平衡。

当细胞内钙离子浓度过高时,钙离子通道会打开,将钙离子从细胞质中转运到线粒体内,维持细胞内钙离子的稳定。

综上所述,线粒体与细胞能量代谢密切相关,是细胞内能量合成的主要场所。

线粒体不仅参与糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化等能量代谢途径,还参与脂肪酸和氨基酸的代谢,以及细胞内钙离子的调节。

线粒体与细胞能量代谢在细胞内部,能量的生成和转化是维持生命运行所必需的过程。

线粒体作为细胞内的能量工厂,发挥着重要的作用。

本文将围绕线粒体与细胞能量代谢展开讨论,并从结构和功能、氧化磷酸化过程、线粒体疾病以及维护线粒体健康等方面进行阐述。

一、线粒体的结构和功能线粒体是一种双层膜结构的细胞器,其外层膜为光滑而内层膜则形成了众多褶皱,形成了许多称为脊的结构。

线粒体内部存在着线粒体基质和线粒体间腔,这两者之间由内膜形成。

线粒体外层膜和内膜之间形成了线粒体间隙。

这种特殊的结构有助于线粒体完成其功能。

线粒体主要参与细胞内的氧化还原反应和三磷酸腺苷(ATP)的合成过程。

线粒体还具有一定数量的DNA,能自主复制和合成特定蛋白质。

此外,线粒体还参与钙离子的调节、参与新陈代谢物的合成等重要生理功能。

二、氧化磷酸化过程线粒体的主要功能之一是通过氧化磷酸化过程生成能量。

氧化磷酸化是指通过氧化还原反应将有机物质在线粒体内转化为ATP的过程。

这个过程包括三个阶段:糖解、三羧酸循环和电子传递。

糖解是指葡萄糖分子的分解过程,产生二磷酸腺苷(ADP)。

接下来,三羧酸循环通过将左旋酸三羧酸(Acetyl-CoA)氧化分解,并释放出高能电子,用于产生还原型辅酶NADH和FADH2。

最后,在线粒体内的电子传递链中,高能电子从NADH和FADH2通过一系列的蛋白质复合物传递,形成电子梯度。

该电子梯度驱动氢离子转运,最终驱动ATP合成酶合成ATP。

三、线粒体疾病线粒体疾病是一类涉及线粒体功能异常的疾病,这些异常可以是由线粒体DNA或细胞核DNA的突变引起的。

线粒体疾病可导致能量代谢障碍和氧化应激增加,进而影响到身体各个系统的功能。

线粒体疾病的症状各异,常见的包括肌无力、心肌病、神经系统障碍等。

早期诊断和治疗对于线粒体疾病的预后至关重要,并且在临床实践中,常采用辅酶Q10和抗氧化剂治疗来维护线粒体健康。

四、维护线粒体健康维护线粒体健康对细胞功能和整体健康至关重要。

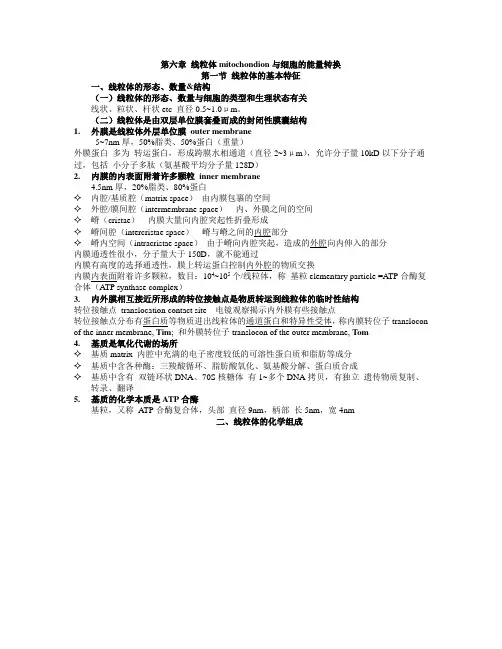

第六章线粒体mitochondion与细胞的能量转换第一节线粒体的基本特征一、线粒体的形态、数量&结构(一)线粒体的形态、数量与细胞的类型和生理状态有关线状、粒状、杆状etc 直径0.5~1.0μm。

(二)线粒体是由双层单位膜套叠而成的封闭性膜囊结构1.外膜是线粒体外层单位膜outer membrane5~7nm厚,50%脂类、50%蛋白(重量)外膜蛋白多为转运蛋白,形成跨膜水相通道(直径2~3μm),允许分子量10kD以下分子通过,包括小分子多肽(氨基酸平均分子量128D)2.内膜的内表面附着许多颗粒inner membrane4.5nm厚,20%脂类、80%蛋白✧内腔/基质腔(matrix space)由内膜包裹的空间✧外腔/膜间腔(intermembrane space)内、外膜之间的空间✧嵴(cristae)内膜大量向内腔突起性折叠形成✧嵴间腔(intercristae space)嵴与嵴之间的内腔部分✧嵴内空间(intracristae space)由于嵴向内腔突起,造成的外腔向内伸入的部分内膜通透性很小,分子量大于150D,就不能通过内膜有高度的选择通透性,膜上转运蛋白控制内外腔的物质交换内膜内表面附着许多颗粒,数目:104~105个/线粒体,称基粒elementary particle =A TP合酶复合体(A TP synthase complex)3.内外膜相互接近所形成的转位接触点是物质转运到线粒体的临时性结构转位接触点translocation contact site 电镜观察揭示内外膜有些接触点转位接触点分布有蛋白质等物质进出线粒体的通道蛋白和特异性受体,称内膜转位子translocon of the inner membrane, Tim; 和外膜转位子translocon of the outer membrane, Tom4.基质是氧化代谢的场所✧基质matrix 内腔中充满的电子密度较低的可溶性蛋白质和脂肪等成分✧基质中含各种酶:三羧酸循环、脂肪酸氧化、氨基酸分解、蛋白质合成✧基质中含有双链环状DNA、70S核糖体有1~多个DNA拷贝,有独立遗传物质复制、转录、翻译5.基质的化学本质是ATP合酶基粒,又称A TP合酶复合体,头部直径9nm,柄部长5nm,宽4nm二、线粒体的化学组成三、线粒体的遗传体系(一)线粒体DNA构成了线粒体基因组mtDNA(mitochondrial DNA) 裸露、不与组蛋白结合,基质内一个线粒体平均5~10个DNA分子,编码线粒体的t RNA、rRNA及一些线粒体蛋白质但大多数酶和蛋白质仍由细胞核DNA编码,在细胞质中合成,转送到线粒体中线粒体基因组共16 569 bp,双链环状DNA,一条重链,一条轻链。

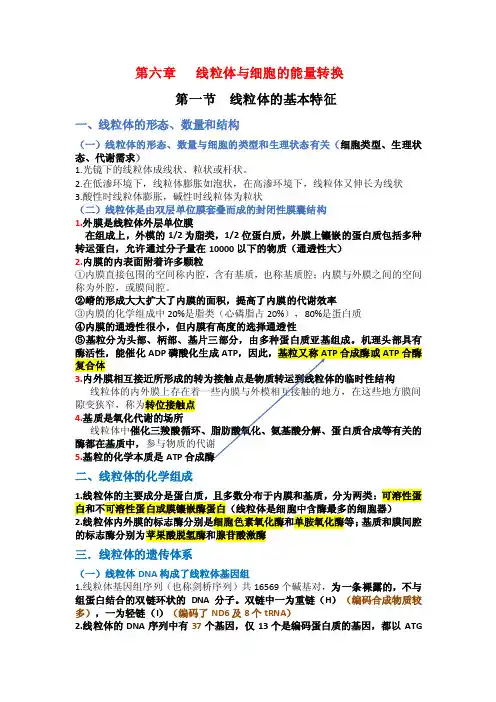

第六章线粒体与细胞的能量转换第一节线粒体的基本特征一、线粒体的形态、数量和结构(一)线粒体的形态、数量与细胞的类型和生理状态有关(细胞类型、生理状态、代谢需求)1.光镜下的线粒体成线状、粒状或杆状。

2.在低渗环境下,线粒体膨胀如泡状,在高渗环境下,线粒体又伸长为线状3.酸性时线粒体膨胀,碱性时线粒体为粒状(二)线粒体是由双层单位膜套叠而成的封闭性膜囊结构1.外膜是线粒体外层单位膜在组成上,外模的1/2为脂类,1/2位蛋白质,外膜上镶嵌的蛋白质包括多种转运蛋白,允许通过分子量在10000以下的物质(通透性大)2.内膜的内表面附着许多颗粒①内膜直接包围的空间称内腔,含有基质,也称基质腔;内膜与外膜之间的空间称为外腔,或膜间腔。

②嵴的形成大大扩大了内膜的面积,提高了内膜的代谢效率③内膜的化学组成中20%是脂类(心磷脂占20%),80%是蛋白质④内膜的通透性很小,但内膜有高度的选择通透性⑤基粒分为头部、柄部、基片三部分,由多种蛋白质亚基组成。

机理头部具有酶活性,能催化ADP磷酸化生成ATP,因此,基粒又称ATP合成酶或ATP合酶复合体3.内外膜相互接近所形成的转为接触点是物质转运到线粒体的临时性结构线粒体的内外膜上存在着一些内膜与外模相互接触的地方,在这些地方膜间隙变狭窄,称为转位接触点4.基质是氧化代谢的场所线粒体中催化三羧酸循环、脂肪酸氧化、氨基酸分解、蛋白质合成等有关的酶都在基质中,参与物质的代谢5.基粒的化学本质是ATP合成酶二、线粒体的化学组成1.线粒体的主要成分是蛋白质,且多数分布于内膜和基质,分为两类:可溶性蛋白和不可溶性蛋白或膜镶嵌酶蛋白(线粒体是细胞中含酶最多的细胞器)2.线粒体内外膜的标志酶分别是细胞色素氧化酶和单胺氧化酶等;基质和膜间腔的标志酶分别为苹果酸脱氢酶和腺苷酸激酶三.线粒体的遗传体系(一)线粒体DNA构成了线粒体基因组1.线粒体基因组序列(也称剑桥序列)共16569个碱基对,为一条裸露的,不与组蛋白结合的双链环状的DNA分子。

细胞的能量代谢与线粒体细胞是生物体的基本单位,它们执行各种生物学功能的过程需要能量的支持。

而细胞内的线粒体则是能量合成的重要组成部分。

本文将探讨细胞的能量代谢与线粒体的关系,从而揭示细胞内重要的能量合成机制。

一、细胞的能量代谢细胞代谢是指细胞内各种化学反应的总和,包括物质的合成与降解等过程。

而能量代谢则是细胞代谢中最为关键的部分,它提供了细胞执行各种功能所需的能量。

1. 能量转化形式细胞内的能量常以化学键的形式存在,其中最为常见的是三磷酸腺苷(ATP)。

ATP分子中的高能键含有能量,当ATP分子被水解为较低能级的ADP(二磷酸腺苷)或AMP(腺苷一磷酸)时,释放出能量,供细胞使用。

2. 能量产生途径细胞内的能量产生主要通过两种途径:有氧呼吸和无氧发酵。

有氧呼吸是指在氧气存在的情况下,通过三步反应将有机物完全氧化,产生大量ATP。

而无氧发酵则是在无氧条件下,通过发酵过程产生ATP,但产能较少。

二、线粒体的结构和功能线粒体是细胞内的一种细胞器,它主要参与细胞内的能量代谢过程。

线粒体的功能包括细胞呼吸、ATP合成和调节细胞凋亡等。

1. 结构特点线粒体具有细胞膜、内膜、外膜和基质等结构特点。

其中,内膜呈现出多个褶皱,形成了许多被称为基质小体的结构,增大了内膜的表面积。

这一结构特点为线粒体内的呼吸和ATP合成提供了有利条件。

2. 能量合成过程线粒体的内膜上有丰富的电子传递链和ATP合成酶等,这些蛋白质参与了线粒体内的能量合成过程。

在有氧呼吸中,糖分子经过糖酵解和三羧酸循环,最终在线粒体内的电子传递链上释放电子,产生能量,驱动ATP的合成。

这个过程通常被称为氧化磷酸化。

三、线粒体与细胞能量代谢的关系线粒体作为细胞内能量代谢的重要组成部分,在细胞的能量合成中扮演着关键的角色。

1. ATP的合成线粒体是ATP合成的主要场所,它在细胞内的能量供应中起到至关重要的作用。

线粒体内的氧化磷酸化反应能够高效地生成ATP,为细胞提供所需的能量。

第六章细胞的能量转换—一线粒体和叶绿体线粒体和叶绿体是细胞内的两种产能细胞器。

它们最初的能量来源有所不同,但却有着相似的基本结构,而且以类似的方式合成ATP。

线粒体是一种高效地将有机物转换为细胞生命活动的直接能源ATP的细胞器。

叶绿体通过光合作用把光能转换为化学能,并储存于糖类、脂肪和蛋白质等大分子有机物中。

线粒体和叶绿体都具有环状DNA及自身转录RNA与翻译蛋白质的体系。

线粒体和叶绿体都是半自主性的细胞器。

一、线粒体和氧化磷酸化线粒体通过氧化磷酸化作用,进行能量转换,为所需要的细胞进行各种生命活动提供能量。

(一)线粒体的形态结构1.线粒体的形态与分布线粒体一般呈粒状或杆状,但因生物种类和生理状态而异,可呈环形、哑铃形、线状、分权状或其他形状。

主要化学成分是蛋白质和脂类,其中蛋白质占线粒体干重的65%~70%,脂类占25%~30%。

一般直径0.5~1μm,长1.5~3.0μm,在胰脏外分泌细胞中可长达10~20μm,称巨线粒体。

数目一般数百到数千个,植物因有叶绿体的缘故,线粒体数目相对较少;肝细胞约1300个线粒体,占细胞体积的20%;单细胞鞭毛藻仅1个,酵母细胞具有一个大型分支的线粒体,巨大变形中达50万个;许多哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体。

通常结合在维管上,分布在细胞功能旺盛的区域。

线粒体在细胞质中可以向功能旺盛的区域迁移,微管是其导轨,由马达蛋白提供动力。

2.线粒体的结构与化学组成线粒体的超微结构在电镜下观察到线粒体是由两层单位膜套叠而成的封闭的囊状结构。

主要由外膜(outer membrane)、内膜(inner membrane)、膜间隙(intermembrane)、基质(matrix)或内室(inner chamber)四部分组成。

(1)外膜是包围在线粒体最外面的一层单位膜,光滑而有弹性,厚约6μm。

外膜上有排列整齐的筒状圆柱体,其成分为孔蛋白(porin),圆柱体上有小孔。

(2)内膜位于外膜内侧,把膜间隙与基质(内室)分开。

线粒体与细胞能量代谢细胞是生命的基本单位,它们通过各种代谢过程维持着生命的正常运行。

而细胞能量代谢则是细胞生存和功能维持的基础。

线粒体作为细胞内的重要器官,在细胞能量代谢中扮演着重要角色。

线粒体是一种双膜结构的细胞器,其内部含有DNA和RNA等遗传物质,具有自主复制和自主分裂的能力。

线粒体的主要功能是产生细胞所需的能量,这是通过线粒体内的呼吸链和三羧酸循环来实现的。

呼吸链是线粒体内的一系列蛋白质复合物,它们通过电子传递的方式将氧气与来自葡萄糖等有机物的氢离子结合,产生水和能量。

这一过程中,电子从一个复合物传递到另一个复合物,最终与氧气结合,产生水。

同时,这一过程中释放出的能量用于合成三磷酸腺苷(ATP),这是细胞内的主要能量储存分子。

三羧酸循环是线粒体内的另一个重要代谢途径。

它将来自葡萄糖等有机物的碳骨架分解为二氧化碳和水,并释放出能量。

这一过程中,碳骨架进入三羧酸循环,经过一系列化学反应,最终生成二氧化碳和还原辅酶NADH和FADH2。

这些还原辅酶进一步参与呼吸链,产生更多的能量。

线粒体的能量代谢不仅仅是为了细胞的生存和功能维持,还与许多重要的生理过程密切相关。

例如,线粒体的功能障碍与多种疾病的发生和发展有关。

线粒体DNA的突变和线粒体功能的异常会导致线粒体疾病,如线粒体脑肌病和线粒体代谢异常症等。

这些疾病会影响细胞能量代谢和其他重要的生理过程,导致多种症状和疾病的发生。

此外,线粒体的能量代谢还与细胞的老化和死亡有关。

研究发现,线粒体的功能下降和DNA的损伤与细胞老化和衰老有关。

线粒体的能量代谢也与细胞凋亡(程序性死亡)密切相关。

细胞在受到损伤或遭受到某些刺激时,会通过激活线粒体的凋亡通路来引发细胞凋亡。

这一过程中,线粒体释放出细胞内的细胞色素c等蛋白质,触发一系列的反应,最终导致细胞死亡。

线粒体与细胞能量代谢的关系是一个复杂而精密的系统。

线粒体通过呼吸链和三羧酸循环等代谢途径产生能量,并参与细胞的生存和功能维持。