《方剂学》讲课稿:补益剂

- 格式:doc

- 大小:81.02 KB

- 文档页数:17

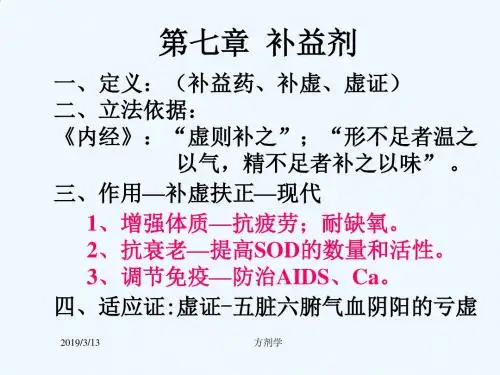

《方剂学》讲课稿:补益剂上次我们讨论完了温里剂,接下来是第七章补益剂。

补益剂是体现了八法中的补法。

补法,严格讲,在其它相关的各章里,有时作为合用的方法,有经常兼用。

这一章的方剂,它是以补法为主。

在讲总论《医门八法》的时候谈到过,补法的分类,可以有补气、补血、补阴、补阳。

这个思路分类,就是按基础物质,不同的种类的亏虚来补益。

也有以脏腑系统来补益,也就是补心、补肺、补肝、补脾、补肾,补五脏这种结构。

我们的教材以补气、补血、补阴、补阳,同时也气血双补,阴阳双补,这样分成六节。

各选一些代表性的方剂。

包括基础方、代表方、常用方作为范例。

第一节补气因为每一节,它在使用上,配伍上有它的特点。

所以我们在各一节的前面概述,简要的提一下这个特点。

补气的方子是针对气虚证。

气虚,气在人体有先天之气,后天之气,气蓄积在气海,有上气海,下气海之分。

我们这里所讲的补气,主要是以脾肺气虚,特别是脾气虚为中心的后天之气。

后天之气,因为后天之气来源是由脾肺化生的水谷精气,和摄入的天阳之气结合而成。

先天之气,它由肾精所化,肾精化生肾气。

所以这里涉及到的补气,涉及到相关各脏的话,不在这一节讨论后天之气,这个补益方法之内,那在后面相关的补阳的方里要涉及到。

补气方配伍基本结构补气方它的配伍基本结构,首先是以补气药为主,像人参、黄芪这类补气药为主。

常配伍除湿药,由于气的源头在脾,“肺为气之主,肾为气之根”。

脾的特点,它是把水谷精微化生为气血津液,如果气不足了,运化功能减弱,水反为湿,谷反为滞,水谷不得正常运化,转化为病理产物水湿。

所以既然用补气药,是治疗脾气虚为中心的这类证候,那往往伴随脾湿,病理产物挟有脾湿,所以脾就有喜燥恶湿这个特点。

用药来说,就要配伍一定的除湿药。

根据不同的情况,补气方剂可以用结合开宣肺气,气行则湿化,配桔梗一类的。

可以用苦燥的,像苍朮、白朮苦温燥湿的,可以在补气健脾的基础上燥湿。

祛除脾湿。

可以用一些芳化的药。

比如像白蔻、砂仁,芳香化湿。

《方剂学》讲课稿:补益剂上次我们讨论完了温里剂,接下来是第七章补益剂。

补益剂是体现了八法中的补法。

补法,严格讲,在其它相关的各章里,有时作为合用的方法,有经常兼用。

这一章的方剂,它是以补法为主。

在讲总论《医门八法》的时候谈到过,补法的分类,可以有补气、补血、补阴、补阳。

这个思路分类,就是按基础物质,不同的种类的亏虚来补益。

也有以脏腑系统来补益,也就是补心、补肺、补肝、补脾、补肾,补五脏这种结构。

我们的教材以补气、补血、补阴、补阳,同时也气血双补,阴阳双补,这样分成六节。

各选一些代表性的方剂。

包括基础方、代表方、常用方作为范例。

第一节补气因为每一节,它在使用上,配伍上有它的特点。

所以我们在各一节的前面概述,简要的提一下这个特点。

补气的方子是针对气虚证。

气虚,气在人体有先天之气,后天之气,气蓄积在气海,有上气海,下气海之分。

我们这里所讲的补气,主要是以脾肺气虚,特别是脾气虚为中心的后天之气。

后天之气,因为后天之气来源是由脾肺化生的水谷精气,和摄入的天阳之气结合而成。

先天之气,它由肾精所化,肾精化生肾气。

所以这里涉及到的补气,涉及到相关各脏的话,不在这一节讨论后天之气,这个补益方法之内,那在后面相关的补阳的方里要涉及到。

补气方配伍基本结构补气方它的配伍基本结构,首先是以补气药为主,像人参、黄芪这类补气药为主。

常配伍除湿药,由于气的源头在脾,“肺为气之主,肾为气之根”。

脾的特点,它是把水谷精微化生为气血津液,如果气不足了,运化功能减弱,水反为湿,谷反为滞,水谷不得正常运化,转化为病理产物水湿。

所以既然用补气药,是治疗脾气虚为中心的这类证候,那往往伴随脾湿,病理产物挟有脾湿,所以脾就有喜燥恶湿这个特点。

用药来说,就要配伍一定的除湿药。

根据不同的情况,补气方剂可以用结合开宣肺气,气行则湿化,配桔梗一类的。

可以用苦燥的,像苍朮、白朮苦温燥湿的,可以在补气健脾的基础上燥湿。

祛除脾湿。

可以用一些芳化的药。

比如像白蔻、砂仁,芳香化湿。

如果脾湿偏重于中下,特别脾虚以后,脾湿下流,那还要通过淡渗利湿、利水,来祛除病里产物。

除湿药是在补气方里应该说配得最多的。

它既能兼顾病里产物,又能使得你用的补气药补而不滞,这是第一类。

第二类,补气经常配伍行气。

行气当然有助于化湿,同时行气也可以使补气药补而不滞,体现通补的方法。

因为气具有升举固摄的作用,所以如果气虚到一定程度,往往可以产生气机下陷,常见的脾虚下陷这一类。

所以在补气方里,有时要配一些升提药。

像补中益气汤里的升麻、柴胡。

小量的这类的使用。

就是说针对气虚引气的气机下陷,要结合一些升提药,升阳举陷。

补气的配伍方式,往往这一类多。

其它比如还有一些,有的气血兼顾,可以配一点养血药,当归是常配的。

因为考虑到气血阴阳互根,这也是常用的。

前面配除湿、行气,这是最普遍的。

这是补气方的基本结构。

四君子汤补气的代表方,基础方是四君子汤。

从结构来看,它虽然不是张仲景的方,但实际上,人参、白朮、甘草、茯苓这几味药的一种组合,里边很多配伍的基本结构,在仲景时代就有了。

唐代类似这类的结构更多了。

到《和剂局方》把它确定下来,这个基础方。

特别对它的主治的描述就比较全面,奠定了一种对气虚症基础见证、基础病机一种基本治法。

四君子汤在方剂学上,或者我们对补法研究,补气方剂的系列的形成,有很重要的意义的。

在《伤寒论》里面,典型的一种补气方,比较平和的,偏温的,温而不燥,不热,这类补气方,就是说我考虑,历史上可能有传抄这些当中丢掉了,这方面反映不突出。

应当是在相当于汉代的当时的整个文化,包括社会经济建筑各方面。

都是按五颗星来布局的话,中央这个黄龙,应该是类似四君子之类的结构。

南方方位上属火的,朱雀是苦寒的,北方真武是大辛大热的。

东方青龙,西方白虎。

青龙应该温,白虎应该凉。

等于说整个是一个很平衡的。

那就没有像四君子汤这样一个方,它是属于偏温补,补气而并不温燥的这样一个方。

而且形成这样一个五行的中间黄龙这样,应该有这种地位的方。

所以按照这五脏系统,五颗星来布局的话,应该是说缺了黄龙、朱雀。

四君子汤在宋代,把它从大量的方当中,类似这种结构当中,提取出来,组成一个基础方。

基础气虚证《医方考》上把基础的气虚证,用望闻问切,各取一诊来反映它。

这也对中医的辨证是个证候规范的,古代的一种过程。

一望他,面色萎黄,或萎白。

闻诊,声低息短,问诊,倦怠乏力,切诊,脉来虚弱,或者脉来虚软,望闻问切各一诊。

相当于气虚的基础见证。

而这类的气虚基础见证基本上就是脾肺气虚的基本表现。

胃主受纳,脾主运化,如果临床反应上,食少便溏为主的,那就是脾气虚,相当于加上食少便溏就是脾气虚,基础气虚见证侧重在脾气虚上。

如果反应出心气虚,不能行血,心气虚,不能温养心体,可以心悸,严重的怔忡。

肺气虚,肺气输布阳气运行到体表,肺气涉及到摄卫固表,所以表现出自汗、恶风,易感风寒。

两胁不舒、郁郁寡欢肝气虚的表现。

肾气乃肾精所化,我们后面讲到补阴、补阳的时候,涉及到肾,肾气虚它跟这些不同,它肯定有一个基本的肾虚表现,“肾主骨”,“腰为肾之府”,可以腰痛脚弱,腰膝酸软这一类。

再加上一种肾不纳气,呼多吸少,动则气喘,都反应出一种肾精化生肾气的不足,但肾气还有常见的,比如说它司关门开合,肾气虚也可以涉及到肾司二便方面的一些问题。

有一类的是共同的。

在这里我们说的气虚,主要指的是以脾肺气虚为代表的一类后天气虚。

在基础气虚证涉及到其它脏腑的具体气虚里,脾胃气虚是最基础的。

历来把这个看做是证型的基础。

这在中医的理论实践中,今后我觉得这个方面也是要不断发展的。

根据社会经济各种不同,应该不断发展的,古代对脾胃非常重视,现在应该说,肺也是很重要的。

所以将来就是说,对气虚的常见证型基础,脾肺怎么更好结合起来反映。

实际上后天之本,脾肺都是生化系统。

功用益气健脾。

从四君子汤的反映的主治,刚才我们说了,是一个基础的气机见证,加脾胃的纳运功能的衰退,这两部分构成。

因为从刚才这个表推理方法,对方剂主治,不同脏腑气虚这个主治,同学的把握,按推理方法容易记忆和理解。

方解这个方怎么体现出一种治疗气虚见证的基本架构?功用是益气健脾,当然补气主要,这补气,要结合帮助脾胃运化,人参为君,补气的常用药,补脾肺之气。

通过补脾肺之气,这个后天,补益后天的元气。

白朮为臣,白朮苦温,它能帮助脾胃运化,益气健脾的同时,可以燥湿,擅长于燥湿,和茯苓相配,茯苓是益气健脾渗湿,所以白朮茯苓相配,在仲景时代就是一个基本的除湿的结构。

把湿邪从中焦的苦燥,下焦的淡渗,除湿。

这里要注意茯苓的淡渗(利水)有个特点,它的起点是在中焦,因为从利湿来说,它的起点在哪里挺要紧的,古人用药上也很考虑,你比如说像车前、泽泻、猪苓,利水药很多,茯苓也利水,泽泻、车前这类是在下焦,车前它要入心经,包括木通这一类。

它与小肠,心与小肠以相比,小肠、膀胱这个起点向下,作用点在下焦,茯苓是在中焦,都是水湿壅滞,都是脾不运湿,脾不运湿和肾气虚、肾阳虚,不化气,水湿壅滞,在下焦,你通过利水的话,我们一般要用起点在下焦的,特别是有些,比如像补中益气汤里边的话,它就不能用茯苓,脾虚气机下陷,它容易增强下陷的。

同样像完带汤里边,它也有一种基本能化湿,就随着气陷,带下绵绵不绝,量多,虚证的。

这个时候已经有湿浊形成,要不要渗利呢?要渗利。

那用车前而不用茯苓。

茯苓增加它,它在中焦,增加脾湿下流,气机下陷的一种趋势。

所以什么时候用茯苓一类,什么时候用车前、泽泻一类,就要根据它重点应当是在哪里开始。

茯苓、白朮的联合,是有较强的除脾湿作用。

甘草既能帮助人参益气,又能调和、缓和药性。

使这方持久发挥作用。

所以这也是很标准的君臣佐使四味药这个结构。

成为补脾益气兼有除湿作用的一章基础方剂。

四君子汤与理中丸的比较四君子汤与理中丸有三个药是一样的。

人参、白朮、甘草。

作用上它们都是健脾益气,功用里都有健脾益气,比较的话,从治法和适应证候是不同的。

从两个方的病机来看,理中丸强调的是中焦虚寒,中焦阳气不足,所以治法是温中为主的,用药是以干姜为君。

我们上次讲到理中丸,那个方曾经有些医家认为人参应该补的做君药,多数还是认为干姜为君,以温中为主。

以温为主,补为辅,温补结合。

治疗中焦虚寒这种里寒证,而四君子汤呢,它是补气为主,针对证候是脾气虚运化乏力,所以益气健脾是它的主要功效。

因此用人参、白朮、茯苓,人参为主,白朮、茯苓帮助它健运除湿,这样一种基本结构。

所以这两个方都是基础方。

针对的基础病机,和它用药的基本结构,和功用的主要方面,都是不同的。

辨证要点面白食少,气短乏力,舌淡苔白,脉虚弱就是前面讲到四个望闻问切,各一诊的基本见证。

这里直接反应了脾肺,特别是脾气虚,运化无力。

所以面白食少,气短乏力,舌淡苔白,脉虚弱。

随证加减·呕吐加半夏·胸膈痞满家枳壳、陈皮·心悸失眠加酸枣仁·畏冷肢寒,脘腹疼痛,加干姜、附子随证加减实际上结合后面附方,因为虚到一定程度,主要体现在脾的运化功能减弱,有能相应产生水湿,湿聚就会成痰。

痰气阻滞中焦,升降不利,可以有这种呕吐、恶心、胀闷。

呕吐、胸膈痞满这类,可以半夏、陈皮结合。

到后面六君子汤就是这种思路来的。

如过偏心气虚,心悸失眠,可以增加养心安神。

气虚如果发展到有一定阳虚,或者兼有阳虚,也就是说畏寒肢冷,四肢不温,四肢清冷,有寒性收引凝滞,可以又不同程度脘腹疼痛,可以增加姜、附。

对四君子汤,很重要是掌握一部分常用的加减方。

附方─异功散《小儿药证直诀》组成四君子汤加陈皮益气健脾,行气化滞主治脾胃气虚兼气滞证,食少便溏,胸脘痞闷。

四君子汤附方,一般异功散都是放在第一个。

出自《小儿药证直诀》,它针对小儿气虚,脾气虚部运以后产生水湿,很容易阻滞气机。

所以反应出脾虚气滞。

针对的脾虚气滞证。

气机组滞胸脘,有痞闷。

食少便溏是概括代表了脾气虚的基本表现。

异功散是常用方,也是一种基础方。

就是脾虚基础上有气滞。

从这个方发展的。

比如说,脾虚气滞进一步呢,水湿壅滞,湿聚成痰。

那就成为六君子汤。

六君子汤跟香砂六君子汤不同。

六君子汤就是半夏、陈皮加点姜枣,那是反映了脾虚湿聚成痰,阻滞气机。

可以又胀闷,恶心,呕吐,咳嗽有痰。

如果痰气阻滞比较重,那就痰气互结胀闷重,胃气上逆也可以加重,再加上可以有疼痛,可能出现胸脘有疼痛。

那可以增加理气化湿、行气止痛,木香、砂仁,最早香砂六君子,它是一个香附,最早用香附砂仁,后来也有用木香、砂仁。

到目前多数用木香、砂仁。

它有历史的一个演变过程。

附方─香(附)砂六君子汤组成四君子汤加陈皮、半夏、木香、砂仁、生姜功用益气健脾,行气化痰脾胃气虚,痰阻气滞证,呕吐痞闷,不思饮食,脘腹胀满,消瘦倦怠,或气虚肿满。

附方─参苓白朮散《太平惠民和剂局方》主证分析脾虚湿盛证。

·脾气虚:四肢乏力,面色萎黄,形体消瘦·湿盛:肠鸣注泻,胸脘痞闷,饮食不化·左证:舌苔白腻,脉虚缓参苓白朮散是个常用方。