故意犯罪的形态

- 格式:ppt

- 大小:1.94 MB

- 文档页数:27

什么是故意犯罪的意思概念故意犯罪是指行为人在故意的心理状态下实施的犯罪,是犯罪构成要件中主观方面的一种心理状态。

那么你对故意犯罪了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是故意犯罪的内容,希望大家喜欢!什么是故意犯罪明知自己的行为会发生危害社会的结果,但是却希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

应当负刑事责任。

故意犯罪的特征故意犯罪是指行为人在故意的心理状态下实施的犯罪,是犯罪构成要件中主观方面的一种心理状态。

根据刑法规定,故意犯罪必须同时具备以下两个特征:1、行为人对自己的行为会发生危害社会的结果,必须是明知的。

这种明知既包括明知必然会发生危害社会的结果,也包括明知可能会发生危害社会的结果。

2、行为人必须是希望或者放任这种危害结果的发生。

不论行为人明知的是危害结果必然发生,还是可能发生,只要希望或者放任这种危害结果的发生,就构成故意犯罪。

希望危害结果发生和放任危害结果发生在程度上是有区别的,这种区别就是刑法上通常说的“直接故意”和“间接故意”。

“直接故意”是指行为人明知自己的行为必然或者可能会发生危害社会的结果,而希望这种结果的发生。

“间接故意”是指行为人明知自己的行为可能会发生危害社会的结果,而采取漠不关心,听之任之的放任态度,结果发不发生,都不违背行为人的意志。

我国刑法没有直接使用“直接故意”和“间接故意”的概念,但在对故意犯罪的规定中,对这两种心理差别是作出规定的。

区别“直接故意”和“间接故意”对判断行为人的主观恶性大小,决定量刑,具有一定意义。

在司法实践中,“希望”要比“放任”的主观恶性更大。

对前者的处罚也就更重。

故意犯罪的分类直接故意犯罪是行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生所构成的犯罪。

直接故意犯罪包含以下几层意思:1、行为人在行为当时明知自己的行为会发生危害社会的结果,是成立故意犯罪的前提。

首先,此处的“会发生”包括必然发生和可能发生两种情况。

刑法中的故意与过失犯罪辨析与案例分析刑法中的故意与过失犯罪是刑事法庭中常见的两种犯罪形态,它们在犯罪意图和犯罪结果方面存在着明显的区别。

本文将对故意犯罪和过失犯罪进行辨析,并选取了一些实际案例进行分析,以便更加深入了解这两种犯罪的特点和应用。

一、故意犯罪的特点与案例分析故意犯罪是指犯罪人明知自己的行为会导致违法结果,但他/她故意为之,即有目的地采取行动。

下面我们通过一个案例来进一步理解故意犯罪。

案例一:盗窃案某人明知他人家中有贵重物品,故意在深夜潜入对方住宅进行盗窃。

他没有使用暴力或武器,但是他策划周密,成功盗窃了对方的贵重珠宝。

这种情况下,该人的犯罪行为属于故意犯罪,因为他有明确的犯罪意图,并通过实施盗窃行为达成了他的目的。

在故意犯罪中,犯罪人主动采取行动,明知犯罪的违法性,且心存犯罪意图。

他们对自己行为的后果有清晰的认知,并对此负全部责任。

因此,在故意犯罪中,法律常常会给予较重的制裁。

二、过失犯罪的特点与案例分析过失犯罪是指犯罪人在未具备犯罪意图的情况下,由于疏忽、粗心或不负责任的行为导致了违法结果发生。

下面我们通过一个案例来进一步理解过失犯罪。

案例二:交通肇事案某人在驾驶机动车辆时,由于疏忽大意未能注意到前方已红灯亮起,结果与前方车辆发生严重碰撞,造成了人员伤亡和财产损失。

这种情况下,该人的犯罪行为属于过失犯罪,因为他并没有明确的犯罪意图,但他的疏忽大意导致了不可预见的交通事故。

在过失犯罪中,犯罪人未预见到犯罪后果的发生,并非故意为之,而是由于疏忽、粗心或不负责任的行为所致。

虽然他们对于犯罪结果负有一定的过失,但他们的行为并非故意,因此法律通常对过失犯罪给予相对较轻的处罚。

三、故意与过失的辨析与实际案例分析在实际案件中,故意与过失往往难以辨别,需要法庭根据具体情况和证据来做出判决。

下面我们选取一个涉及交通事故的案例,来具体分析故意与过失的辨析。

案例三:交通事故案某人在驾驶机动车辆时,明知自己醉酒,但仍然决定上路行驶。

故意犯罪停止形态的概念和范围

故意犯罪停止形态是指犯罪人在犯罪过程中,因某种原因放弃犯罪,即未完成全部犯罪行为而停止,进入了犯罪的未完成阶段。

故意犯罪停止形态包括两种情况:一是犯罪人在执行犯罪行为的过程中,出现了某种意外情况,如发现被害人人多势众,或发现有警察巡逻等,犯罪人为避免被发现而放弃犯罪行为;二是犯罪人在执行犯罪行为的过程中,发现自己的行为已经达到犯罪的构成要件,但因良心发现或其他原因,决定放弃犯罪行为。

故意犯罪停止形态在刑法中被视为未遂犯罪,与犯罪未遂相似,都是未完成犯罪行为的一种形态。

但与犯罪未遂不同的是,故意犯罪停止形态中,犯罪人已经开始实施犯罪行为,只是未完成全部犯罪行为而停止。

鉴于故意犯罪停止形态的特殊性,刑法对其的处罚也有所不同。

根据我国刑法的规定,故意犯罪停止形态可以从轻或者免除处罚,但必须符合法定条件。

具体而言,必须符合下列情况之一:一是自动停止,即犯罪人主动停止犯罪行为,且未造成危害后果;二是受迫停止,即犯罪人在被他人制止或阻挡下停止犯罪行为,且未造成危害后果;三是自首,即犯罪人在未被发现的情况下,自动向国家机关如实供述自己的犯罪行为,且主动赔偿损失或者积极补救后果。

若不符合上述情况,则仍然需要承担犯罪责任。

总之,故意犯罪停止形态是犯罪行为中的一种特殊情形,需要根据其特殊性进行处理。

在具体处理时,必须根据法律的规定,充分考

虑案件的具体情况,做出公正合理的判决。

刑法论文故意犯罪的主观构造及其展开刑法论文:故意犯罪的主观构造及其展开引言:在刑法领域,主观构造是犯罪行为分析的核心。

故意犯罪作为刑法中最重要的一种犯罪形态,其主观构造的准确把握对于犯罪认定和量刑具有重要意义。

本文将探讨故意犯罪的主观构造,并对其展开进行深入分析。

一、故意犯罪的概念与特征故意犯罪是指犯罪人在实施犯罪行为时,明知自己的行为将会导致某种后果,却故意放任或者希望这种后果发生的行为。

故意犯罪具有以下几个特征:1. 心理状态:故意犯罪是一种主观故意的犯罪形态,犯罪人在实施犯罪行为时具有明确的心理状态,即明知故犯。

2. 后果预见性:犯罪人在实施犯罪行为时,能够预见自己的行为将会导致某种后果的发生。

3. 自愿性:故意犯罪是犯罪人自愿实施的行为,不存在强迫或被迫的情况。

二、故意犯罪的主观构造故意犯罪的主观构造包括两个要素:直接故意和间接故意。

1. 直接故意:直接故意是指犯罪人明知自己的行为将会导致某种后果的发生,并且故意放任或希望这种后果发生。

2. 间接故意:间接故意是指犯罪人虽然没有直接的意图实现某种后果,但在实施犯罪行为时明知自己的行为可能会导致某种后果的发生,并且对此表示默许或者漠视。

三、故意犯罪的展开故意犯罪的展开是指犯罪人在实施犯罪行为时,对于犯罪结果的进一步控制和处理。

故意犯罪的展开可以分为积极展开和消极展开两种情况。

1. 积极展开:积极展开是指犯罪人在实施犯罪行为后,采取进一步行动以确保犯罪结果的发生。

例如,在实施盗窃行为后,将赃物转移、销赃等行为都属于积极展开。

2. 消极展开:消极展开是指犯罪人在实施犯罪行为后,不再采取进一步行动,但对于犯罪结果表示默许或者漠视。

例如,在实施故意杀人后,没有进一步处理尸体的行为就属于消极展开。

四、故意犯罪的证明故意犯罪的证明是刑事审判过程中的重要环节。

为了证明被告人的故意,法庭通常会考虑以下几个方面的证据:1. 行为表现:法庭会根据被告人在犯罪行为中的表现,如言行举止、态度等来判断其是否具有故意。

中共中央党校在职研究生远程教学讲课提纲·《刑法学》第五讲犯罪形态问题研究(上)——故意犯罪停止形态主讲人:中央党校法学博士、博士后、副教授赵永红犯罪形态,是指现实生活中,犯罪所呈现的不同状态。

从纵向看,可以分为预备、中止、未遂、既遂形态;从横向看,可以分为单个人犯罪与多人共同犯罪;从犯罪单复数看,可以分为一罪与数罪。

将上述情况综合在一起,有呈现出更加复杂的状态。

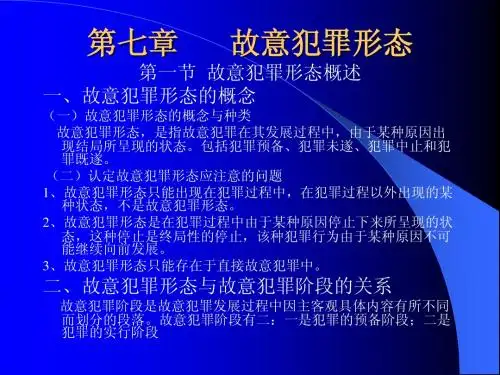

一、故意犯罪形态概念故意犯罪的停止形态,是指故意犯罪在其发展过程中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

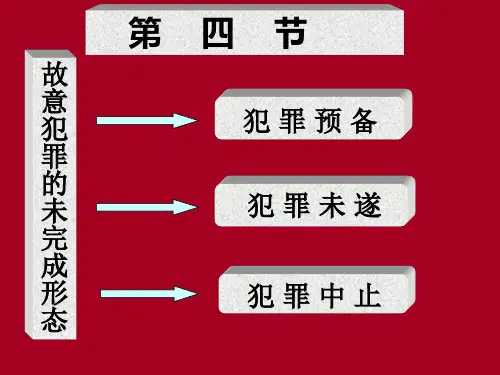

对故意犯罪形态问题应注意以下几点:第一、故意犯罪形态包括犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止与犯罪既遂。

第二、故意犯罪的停止形态不是暂时性的停顿,而是结局性的停止,该犯罪行为由于某种原因不可能继续向前发展。

因此,对于同一犯罪行为,出现了一种犯罪形态后,就不可能再出现另一种犯罪形态。

比如,犯罪盗窃既遂后,行为人悔悟,乘人不注意将盗窃的东西换回原处,这并不是犯罪中止,不能以犯罪中止论处,但行为人主动退赃是犯罪后的表现,可以作为从轻情节。

司法实践中,主要是危险犯的既遂和实害犯的中止的竞合问题。

案例1被告人:刘某,男,34岁,汉族,河南人。

被告人刘某原任某乡农机配件厂车间主任,1998年1月2日该厂对各车间实行招标承包,被告人刘某先后对铸造和红炉车间投标均未中标。

为此,被告人刘某对厂领导和工人不满,产生报复之念。

同月20日晚,刘某以药老鼠为名从本村周家要来一瓶"1605"农药,并倒入玻璃眼药水瓶子,以作伪装。

次日上午9时刘到本厂伙房,以帮助摘菜、烧火为幌子,伺机投毒。

约10时许,刘乘炊事员外出之机,将"1605"农药倒入炒好的黄豆芽菜和酱油桶内。

11点30分左右,就餐的工厂已在食堂排起长队等候,刘某看见这么多人吃饭,其中还有与自己关系很好的同事,便后悔起来。

当炊事员开始为工人打第一份菜时,刘某忍不住大叫起来:“不要打,菜里我下毒了”。