故意犯罪的未完成形态

- 格式:ppt

- 大小:621.50 KB

- 文档页数:41

刑法主观题写作九大套路套路一:故意犯罪的未完成形态一、犯罪预备与犯罪未遂素材:甲、乙以抢劫的故意上了出租车,在行驶途中因司机警觉而报警,甲、乙被抓。

1、刑法第22条第1款规定“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。

”刑法第23条第1款规定“已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

”两者之间的区别在于是否着手。

“着手”即开始实施给法益带来现实、紧迫、直接危险的行为。

2、刑法第263条规定,抢劫罪是“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的……”因此,抢劫罪的着手,应当是行为人开始实施暴力、胁迫或者其他方法开始。

3、本案甲乙虽然与被害人同行,但是并未开始暴力、胁迫等行为,因此属于未能着手,即在着手前由于意志以外的原因未能得逞,属于犯罪预备。

二、犯罪未遂与犯罪中止与犯罪既遂素材:甲将路边玩耍的三岁男童乙抱走,企图卖予他人,因未能找到买主,两周后又将乙送回路边,乙被邻居发现,交回父母家。

1、犯罪未遂与犯罪中止都必须发生在犯罪过程中,即犯罪在运动过程尚未停止下来形成任何停止形态的情况下。

因此,在犯罪预备前和既遂后都不可能出现犯罪中止和未遂。

2、根据刑法第240条的规定,拐卖儿童罪是指以出卖为目的,实施拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

3、本案中甲基于出卖目的,将乙抱走,已经实现了对于乙的控制,犯罪已经既遂。

其后由于找不到买主而将儿童送回的行为,不影响犯罪既遂的认定。

套路二:共同犯罪一、共同犯罪的成立范围素材:甲乙共谋去丙家盗窃,甲进入室内,乙在门外望风。

甲窃得财物正欲离开时,主人丙从后门回家,一把抓住甲,甲随手操起木棒朝丙头部打过去,丙被打昏。

甲出门与乙会合离开现场。

1、根据刑法第25条的规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

客观上,具有共同的法益侵害行为;主观上,具有共同的故意。

2、本案中,甲、乙二人在客观上有分工不同的共同盗窃行为,即甲入户盗窃,乙在门外望风;主观上甲乙具有盗窃的共同故意,因此在盗窃罪的范围内,甲乙成立共同犯罪。

故意犯罪停止形态的概念和范围

故意犯罪停止形态是指犯罪人在犯罪过程中,因某种原因放弃犯罪,即未完成全部犯罪行为而停止,进入了犯罪的未完成阶段。

故意犯罪停止形态包括两种情况:一是犯罪人在执行犯罪行为的过程中,出现了某种意外情况,如发现被害人人多势众,或发现有警察巡逻等,犯罪人为避免被发现而放弃犯罪行为;二是犯罪人在执行犯罪行为的过程中,发现自己的行为已经达到犯罪的构成要件,但因良心发现或其他原因,决定放弃犯罪行为。

故意犯罪停止形态在刑法中被视为未遂犯罪,与犯罪未遂相似,都是未完成犯罪行为的一种形态。

但与犯罪未遂不同的是,故意犯罪停止形态中,犯罪人已经开始实施犯罪行为,只是未完成全部犯罪行为而停止。

鉴于故意犯罪停止形态的特殊性,刑法对其的处罚也有所不同。

根据我国刑法的规定,故意犯罪停止形态可以从轻或者免除处罚,但必须符合法定条件。

具体而言,必须符合下列情况之一:一是自动停止,即犯罪人主动停止犯罪行为,且未造成危害后果;二是受迫停止,即犯罪人在被他人制止或阻挡下停止犯罪行为,且未造成危害后果;三是自首,即犯罪人在未被发现的情况下,自动向国家机关如实供述自己的犯罪行为,且主动赔偿损失或者积极补救后果。

若不符合上述情况,则仍然需要承担犯罪责任。

总之,故意犯罪停止形态是犯罪行为中的一种特殊情形,需要根据其特殊性进行处理。

在具体处理时,必须根据法律的规定,充分考

虑案件的具体情况,做出公正合理的判决。

犯罪的未完成形态犯罪的未完成形态,即故意犯罪在其发展过程中居于中途而停止下来,犯罪未进行到终点,行为人没有完成犯罪的情形。

在犯罪的未完成形态这一类型中,又可以根据犯罪停止下来的原因或其距离犯罪完成的远近等情况的不同,进一步再区分为犯罪的预备形态、未遂形态和中止形态。

我国刑法典第22条第1款“为了犯罪,准备工具,创造条件的,是犯罪预备”的规定,是对犯罪预备行为的表述,揭示了犯罪预备行为的主观和客观的特征。

根据我国刑法的规定和有关的刑法理论,犯罪预备形态是故意犯罪过程中未完成犯罪的一种停止状态,是指行为人为实施犯罪而开始创造条件的行为,由于行为人意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪停止形态。

这一概念包含了主客观相统一的犯罪预备形态的特征,犯罪预备的客观特征有两层含义:一是行为人已经开始实施犯罪的预备行为,所谓犯罪的预备行为,从性质上讲,就是为犯罪的实行和完成创造便利条件的行为。

如为实施故意杀人罪而进行配制含毒食物,制造刀具或者调查被害人的行踪等行为。

根据上述特征,犯罪预备不同于犯罪表示,两者有原则区别。

二是行为人尚未着手犯罪的实行行为,所谓犯罪的实行行为,是指刑法分则中具体犯罪构成客观方面的行为。

这一特征意味着,犯罪活动在具体犯罪实行行为着手以前停止下来。

上述两点客观特征,实际上是从客观上为犯罪预备形态限定了一个可以发生的空间范围,起点是行为人必须已经开始实施犯罪的预备行为,终点是行为人着手犯罪实行行为之前。

犯罪预备形态的主观特征也包括两个方面:一是行为人进行犯罪预备活动的意图和目的,是为了顺利着手实施和完成犯罪。

可见,预备犯的主观方面既有进行犯罪预备活动的意图,又具有进而着手实行和完成犯罪的意图。

但是后者尚未实际展开而只是在犯罪预备活动中间接地得到反映;而前者,即为了顺利地着手实施和完成犯罪而进行犯罪预备活动的意图与目的,才是预备犯主观方面主要的内容和特征所在。

犯罪预备行为的发动、进行与完成,都是受此种目的的支配的。

第十章故意犯罪的停止形态第一节故意犯罪停止形态概述一、故意犯罪停止形态的概念和特征1.故意犯罪停止形态的概念所谓故意犯罪的停止形态,是指故意犯罪在其产生、发展和完成犯罪的过程及阶段中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

故意犯罪的停止形态,按其停止下来时犯罪是否已经完成为标准,可以区分为两种基本类型;1)一是犯罪的完成形态,即犯罪的既遂形态,是指故意犯罪在其发展过程中未在中途停止下来而得以进行到终点,行为人完成了犯罪的情形。

2)二是犯罪的未完成形态,即故意犯罪在其发展过程中居于中途停止下来,犯罪未进行到终点,行为人没有完成犯罪的情形。

在犯罪的未完成形态这一类型中,又可以根据犯罪停止下来的原因或其距犯罪完成的距离等情况的不同,进一步再区分为犯罪的预备形态、未遂形态和中止形态。

2.故意犯罪停止形态的特征故意犯罪的预备、未遂、中止和既遂形态,有一个至关重要的共同特征,即它们都是犯罪的停止状态,是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局,它们之间是一种彼此独立存在的关系,而不可能相互转化,故意犯罪的过程,是指故意犯罪发生、发展和完成所要经过的程序、阶段的总和与整体,它是故意犯罪运动、发展和变化的连续性在时间和空间上的表现。

故意犯罪的阶段,亦称故意犯罪的发展阶段,是故意犯罪发展过程中因主客观具体内容有所不同而划分的段落。

故意犯罪的过程和阶段,以行为人开始实施犯罪的预备行为为其起点,以行为人完成犯罪为其终点。

故意犯罪过程中的犯罪发展阶段有二:一是犯罪的预备阶段,其时空范围从行为人开始实施犯罪预备行为之时为起点,至行为人完成犯罪预备行为而尚未着手犯罪实行行为之时为终点。

二是犯罪的实行阶段,其时空范围从行为人着手犯罪实行行为之时为起点,至行为人完成犯罪即达到犯罪既遂为终点。

故意犯罪的形态与故意犯罪的过程和阶段之间主要区别在于:故意犯罪的形态是故意犯罪已经停止下来的各种不同的结局和形态,属于相对静止范畴的概念;故意犯罪的过程与阶段是故意犯罪发生、发展和完成的进程与进程中划分的段落,属于相继运动发展的概念。

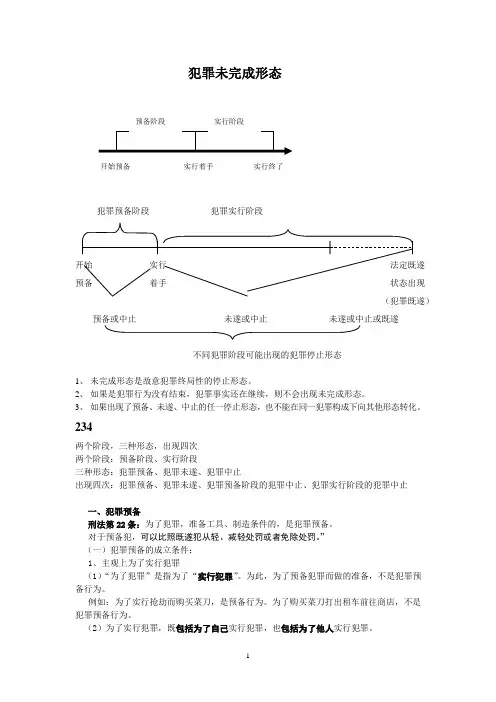

犯罪未完成形态开始预备实行着手实行终了犯罪预备阶段犯罪实行阶段开始实行法定既遂预备着手状态出现(犯罪既遂)预备或中止未遂或中止未遂或中止或既遂不同犯罪阶段可能出现的犯罪停止形态1、未完成形态是故意犯罪终局性的停止形态。

2、如果是犯罪行为没有结束,犯罪事实还在继续,则不会出现未完成形态。

3、如果出现了预备、未遂、中止的任一停止形态,也不能在同一犯罪构成下向其他形态转化。

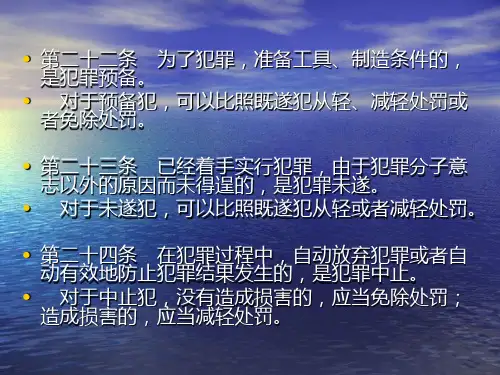

234两个阶段,三种形态,出现四次两个阶段:预备阶段、实行阶段三种形态:犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止出现四次:犯罪预备、犯罪未遂、犯罪预备阶段的犯罪中止、犯罪实行阶段的犯罪中止一、犯罪预备刑法第22条:为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。

对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

”(一)犯罪预备的成立条件:1、主观上为了实行犯罪(1)“为了犯罪”是指为了“实行犯罪”。

为此,为了预备犯罪而做的准备,不是犯罪预备行为。

例如:为了实行抢劫而购买菜刀,是预备行为。

为了购买菜刀打出租车前往商店,不是犯罪预备行为。

(2)为了实行犯罪,既包括为了自己实行犯罪,也包括为了他人实行犯罪。

例如:甲为了盗窃,让乙帮助自己制作一把“万能钥匙”,乙制作好后交给甲,甲未使用便放弃盗窃。

甲是犯罪预备阶段的犯罪中止,乙是犯罪预备。

2、客观上实施了犯罪预备行为:包括:准备工具和制作条件(1)准备工具:包括制造工具、购买工具、租借工具、盗窃工具(2)制造条件:a调查犯罪现场; b调查被害人行踪;c出发前往犯罪现场;d守候被害人到来;e诱骗被害人前往犯罪现场;f排除犯罪障碍;g商议犯罪计划;h勾引同伙.(3)犯罪预备与犯意表示的区分:关键看对法益的危险程度。

预备行为对法益造成一定危险;犯意表示对法益无任何危险,只是将犯意单纯流露于外部。

3、未能着手实行犯罪这是指犯罪预备行为没有进入实行阶段。

4、由于意志以外的原因:犯罪预备与预备阶段的犯罪中止的区分:关键在于自动性。

完整故意犯罪停止形态练习在刑法的领域中,故意犯罪的停止形态是一个关键且复杂的议题。

对于法律学习者和从业者来说,深入理解和准确把握故意犯罪停止形态的相关知识,不仅是理论研究的需要,更是在司法实践中准确定罪量刑的重要依据。

故意犯罪停止形态,包括犯罪既遂、犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止这四种形态。

犯罪既遂,是指行为人所故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件。

简单来说,就是犯罪行为已经达成了行为人预期的结果。

例如,甲故意杀害乙,且乙最终死亡,那么甲的故意杀人罪就达到了既遂状态。

犯罪预备,是指为了犯罪,准备工具、制造条件的行为。

但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪。

比如,丙为了实施抢劫,购买了刀具,多次到目标地点踩点,规划逃跑路线,但在准备实施抢劫的当天,因为警方加强了巡逻,丙未能着手实施犯罪。

在这种情况下,丙的行为就构成犯罪预备。

犯罪未遂,是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。

丁入室盗窃,刚刚打开抽屉,就听到外面传来脚步声,害怕被发现而逃走,未能窃得财物。

丁的行为就是犯罪未遂。

犯罪中止,是指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的。

戊计划杀害仇人,在持刀前往仇人家的途中,突然想到自己的家人,心生悔意,扔掉刀具回家,戊的行为就属于犯罪中止。

要准确区分这四种犯罪停止形态,需要综合考虑多个因素。

首先,要看犯罪行为是否已经着手。

着手是区分犯罪预备和犯罪未遂的关键节点。

着手意味着犯罪行为已经进入了实行阶段,对法益产生了紧迫的威胁。

其次,要分析未完成犯罪的原因。

如果是由于意志以外的原因导致犯罪未完成,那可能是犯罪预备或者犯罪未遂;如果是行为人自动放弃犯罪或者有效防止犯罪结果发生,那就是犯罪中止。

在实际案例中,判断故意犯罪的停止形态并非总是一目了然。

有时会存在一些模糊地带,需要结合具体的案件事实和证据进行细致的分析。

比如,在一个盗窃案件中,行为人进入房间后,还没来得及拿取财物就被发现并逃跑。

犯罪中⽌与犯罪未遂的区别犯罪的中⽌和未遂是两个概念,它们均属于故意犯罪的形态类型,极易混淆。

如何区分犯罪中⽌与犯罪未遂,在刑法理论界似乎已成定局,⽽在司法实践中关于犯罪中⽌与犯罪未遂溯及理论上的争议有悖于法治的基本精神。

犯罪中⽌、犯罪未遂作为犯罪的未完成形态,并不具备刑法所规定的⼀种犯罪构成的客观要件,因⽽如何正确区分犯罪未遂与犯罪中⽌,对⾏为进⾏正确地定性和量刑,在司法实践中具有⼗分重要的意义。

接下来由店铺⼩编为您讲解相关知识。

⼀犯罪中⽌与犯罪未遂的不同点1、发⽣的时间不同。

犯罪未遂发⽣在已经着⼿实施犯罪以后,犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。

犯罪中⽌则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪,即在实施犯罪预备或者在着⼿实施犯罪以后,达到即遂以前放弃犯罪,均能构成犯罪中⽌。

2、未能完成犯罪的原因不同。

在犯罪未遂中,犯罪未能得逞是由于⾏为⼈意志以外的原因,犯罪的实际结果违背⾏为⼈的本意,即欲为⽽不能为。

在犯罪中⽌中,⾏为⼈出于⾃⼰的意志⽽主动放弃当时可以继续实施和完成的犯罪,即能为⽽不为。

这是犯罪中⽌与犯罪未遂的根本区别。

3、⾏为结果不同。

犯罪未遂的结果是犯罪未逞,是指⾏为⼈没有完成⼀种犯罪的全部构成要件,并不等于不发⽣任何损害结果。

犯罪中⽌要求⾏为⼈必须彻底地放弃犯罪。

⾃动有效地防⽌犯罪结果发⽣的犯罪中⽌还要求⾏为⼈必须有效地防⽌他已经实施的犯罪⾏为之法定犯罪结果的发⽣。

4、刑事责任不同。

根据我国刑法的规定,对于未遂犯,可以⽐照既遂犯从轻或者减轻处罚;对于中⽌犯,没有造成损害的,应当免除处罚,造成损害的,应当减轻处罚。

对中⽌犯的处罚轻于未遂犯,其⽬的是⿎励犯罪分⼦不要把犯罪⾏为进⾏下去,从⽽有效地保护国家和⼈民的利益免遭犯罪的侵害。

⼆犯罪中⽌与犯罪未遂的相同点1、时空范围有重合之处犯罪中⽌与犯罪未遂均可存在于着⼿实⾏⾏为之后犯罪既遂结果发⽣之前这⼀时空范围。

根据我国刑法第23条关于犯罪未遂的规定,犯罪未遂只能发⽣在已经着⼿实⾏犯罪以后。

犯罪形态都包含哪些

在现实社会中,相信有不少⼈都了解到关于犯罪形态相关问题,在司法实践中,当我们遇到犯罪时,应当保护好⾃⼰,在环境允许的情况下先报警。

对此,店铺⼩编在下⽂为您具体介绍有关犯罪形态包括什么,希望分享的内容能够有所帮助。

犯罪形态都包含哪些

犯罪形态包括以下两种,根据《刑法》的相关规定,犯罪形态⼤部分只适⽤于故意犯罪中,只有在罪犯是出于故意的主观的⽬的⾏使⾏为的时候,才能对该犯罪形态进⾏区分。

具体如下所述:

1、犯罪的完成形态:犯罪既遂。

2、犯罪的未完成形态,包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中⽌。

此外,不同于犯罪既遂形态的特殊形态的犯罪构成。

其特殊性体现在:它以刑法分则规定的的犯罪构成为基础,同时,由刑法总则的有关的条⽂为补充,犯罪的既遂是犯罪构成的⼀般形态,未完成的犯罪构成是犯罪构成的特殊形态,是修正的犯罪构成。

综合上述,⼩编整理有关犯罪形态包括什么的相关内容。

由此可见,实际上,犯罪形态包括两种分别是未完成和完成。

根据法律规定,只要罪犯出于故意的主观⽬的,才能区分该犯罪形态。

如果你对这⽅⾯还有更多问题,店铺提供专业法律咨询服务。

中共中央党校在职研究生远程教学讲课提纲·《刑法学》第五讲犯罪形态问题研究(上)——故意犯罪停止形态主讲人:中央党校法学博士、博士后、副教授赵永红犯罪形态,是指现实生活中,犯罪所呈现的不同状态。

从纵向看,可以分为预备、中止、未遂、既遂形态;从横向看,可以分为单个人犯罪与多人共同犯罪;从犯罪单复数看,可以分为一罪与数罪。

将上述情况综合在一起,有呈现出更加复杂的状态。

一、故意犯罪形态概念故意犯罪的停止形态,是指故意犯罪在其发展过程中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

对故意犯罪形态问题应注意以下几点:第一、故意犯罪形态包括犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止与犯罪既遂。

第二、故意犯罪的停止形态不是暂时性的停顿,而是结局性的停止,该犯罪行为由于某种原因不可能继续向前发展。

因此,对于同一犯罪行为,出现了一种犯罪形态后,就不可能再出现另一种犯罪形态。

比如,犯罪盗窃既遂后,行为人悔悟,乘人不注意将盗窃的东西换回原处,这并不是犯罪中止,不能以犯罪中止论处,但行为人主动退赃是犯罪后的表现,可以作为从轻情节。

司法实践中,主要是危险犯的既遂和实害犯的中止的竞合问题。

案例1被告人:刘某,男,34岁,汉族,河南人。

被告人刘某原任某乡农机配件厂车间主任,1998年1月2日该厂对各车间实行招标承包,被告人刘某先后对铸造和红炉车间投标均未中标。

为此,被告人刘某对厂领导和工人不满,产生报复之念。

同月20日晚,刘某以药老鼠为名从本村周家要来一瓶"1605"农药,并倒入玻璃眼药水瓶子,以作伪装。

次日上午9时刘到本厂伙房,以帮助摘菜、烧火为幌子,伺机投毒。

约10时许,刘乘炊事员外出之机,将"1605"农药倒入炒好的黄豆芽菜和酱油桶内。

11点30分左右,就餐的工厂已在食堂排起长队等候,刘某看见这么多人吃饭,其中还有与自己关系很好的同事,便后悔起来。

当炊事员开始为工人打第一份菜时,刘某忍不住大叫起来:“不要打,菜里我下毒了”。

漳州中公教育。

给人改变未来的力量2015漳州大学生村官考试公共基础:犯罪的未完成形态今天中公大学生村官考试网带领大家了解的是犯罪的未完成形态的相关内容,希望考生们好好掌握,做好大学生村官备考工作。

犯罪的未完成形态,是指故意犯罪在其产生、发展和完成的过程及阶段中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

1.犯罪预备(1)概念:《刑法》第22条第1款规定:“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。

”(2)犯罪预备的特征:一方面犯罪预备发生在准备阶段,另一方面犯罪预备在准备阶段因为意志以外的原因而停止。

(3)处罚原则:《刑法》第22条第2款规定:“对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

”2.犯罪未遂(1)概念:《刑法》第23条第1款规定:“已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

”(2)犯罪未遂的特征:犯罪分子已经着手实行犯罪;犯罪未得逞;犯罪未得逞是由于犯罪分子意志以外的原因。

(3)处罚原则:《刑法》第23条第2款规定:“对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

”3.犯罪中止(1)概念:《刑法》第24条第1款规定:“在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。

”(2)犯罪中止的特征:中止的及时性,犯罪中止必须发生在犯罪过程中;中止的自动性,行为人意志以内的原因停止;中止的有效性,中止的有效性指在犯罪完成以前自动放弃犯罪或者有效地防止犯罪结果的发生。

(3)处罚原则:《刑法》第24条第2款规定:“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

”本文摘自:漳州人事人才网/?wt.mc_id=bk10271。