(完整版)犯罪形态

- 格式:ppt

- 大小:677.51 KB

- 文档页数:41

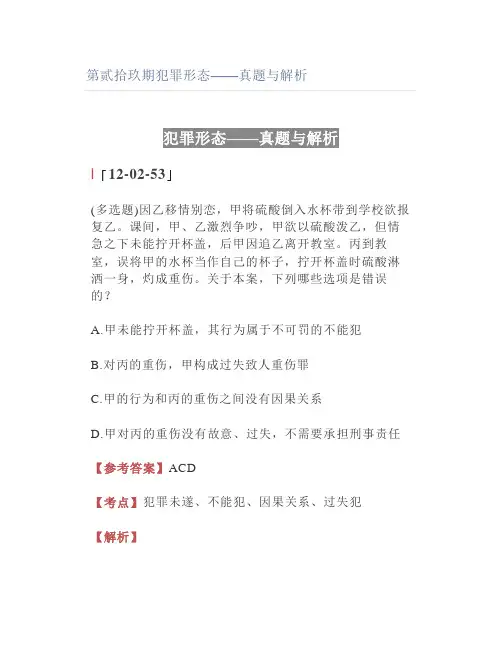

第贰拾玖期犯罪形态——真题与解析|「12-02-53」(多选题)因乙移情别恋,甲将硫酸倒入水杯带到学校欲报复乙。

课间,甲、乙激烈争吵,甲欲以硫酸泼乙,但情急之下未能拧开杯盖,后甲因追乙离开教室。

丙到教室,误将甲的水杯当作自己的杯子,拧开杯盖时硫酸淋洒一身,灼成重伤。

关于本案,下列哪些选项是错误的?A.甲未能拧开杯盖,其行为属于不可罚的不能犯B.对丙的重伤,甲构成过失致人重伤罪C.甲的行为和丙的重伤之间没有因果关系D.甲对丙的重伤没有故意、过失,不需要承担刑事责任【参考答案】ACD【考点】犯罪未遂、不能犯、因果关系、过失犯【解析】不能犯与未遂犯是近年来刑法学界争论较多的话题,不可罚的不能犯一般分为三种情形:一是方法不能;二是对象不能;三是主体不能。

A项:基于犯罪的本质是严重的法益侵害性,近年来,在司法考试领域,并非将任何不能犯都作为犯罪论处,而是适度地区分了作为犯罪未遂的不能犯和不可罚的不能犯。

这一区分主要出于以下思路:由于犯罪未遂时行为人已经着手实行犯罪,而实行行为必须是具有导致法益受侵害的现实危险性的行为,若某种行为根本不可能导致法益侵害的任何现实危险,即该行为不属于刑法意义上的危害行为,那么该行为便不宜作为犯罪论处。

至于客观行为是否具有侵害法益的紧迫危险,则应以行为时存在的所有客观事实为基础。

在本案例之中,甲将硫酸倒入水杯意图伤害乙是蓄谋已久的事情,只是由于在情急之下没有能够打开水杯完成伤害,后来的丙也已经验证了打开该杯子并非绝对不能,这种情况并非属于“从根本上不可能导致法益侵害的任何现实危险”的情形,还是对法益存在有现实的危险,所以不能认为是不可罚的不能犯,而应按照故意犯罪的未遂来处理。

故A选项说法错误。

B项,甲携带髙度危险的物质到教室,因追乙而离开教室时,没有对危险物质进行合理处理,没有尽到相应的谨慎保管的注意义务。

丙到教室,误将甲的水杯当作自己的杯子,拧开杯盖时硫酸淋洒一身灼成重伤。

对这一后果,甲应当承担过失责任,构成过失致人重伤罪。

刑法总论第12章罪数形态罪数形态一罪与数罪概说一、罪数的概念和意义罪数是行为人危害社会的行为构成犯罪的单复或个数。

构成一罪的,是一罪;构成数罪的,是数罪。

一般情况下区分一罪与数罪并不难,但对于一些特殊的情况到底是一罪还是数罪,认定起来则比较困难,确定这些行为是一罪还是数罪,具有十分重要的意义。

二、一罪与数罪的划分标准中外理论界有不同的观点,如行为标准说、法益标准说、犯意标准说、构成要件标准说、综合说等不同的学说,我国刑法理论界的通说是犯罪构成标准说,认为在区分一罪与数罪时应当以犯罪构成为标准。

凡是行为符合一个犯罪构成的,是一罪,符合数个犯罪构成的,是数罪。

三、罪数的类型一罪的类型单纯一罪实质的一罪:继续犯、想象竞合犯、结果加重犯法定的一罪:结合犯、惯犯处断的一罪:连续犯、牵连犯、吸收犯数罪的类型异种数罪与同种数罪实质的一罪包括单一罪、继续犯、想象竞合犯、结果加重犯。

其中单一罪指明显地只构成一罪的情况,所以不再研究。

(一)继续犯 1. 概念继续犯,又称持续犯,指一个已经实现犯罪既遂的行为,在既遂后的相当时间里持续侵犯同一或相同客体的犯罪。

刑法中的非法拘禁罪、绑架罪、非法持有私藏枪支弹药罪、窝藏罪是继续犯的适例2. 特征(1)继续犯是一个行为。

(2)持续侵犯同一或相同客体。

(3)继续犯是犯罪达到既遂之后,犯罪状态在继续中,即行为与不法状态都在继续中。

(4)继续犯是犯罪行为在相当的时间里的持续。

所谓相当时间,是指从犯罪的性质、情节、危害上看构成继续犯所持续的时间。

继续犯的认定与处罚1、认定与状态犯与即成犯与接续犯2、处罚原则:依法一罪论处,持续时间为量刑情节(二)想象竞合犯1. 想象竞合犯的概念、本质一个犯罪行为触犯了数个罪名的犯罪,即基于一个犯意的发动,实施了一个行为,侵犯了数个客体,触犯了数个罪名的情况。

我国刑法没有明确规定想象竞合犯。

成立想象竞合犯应具备以下条件:(1)实施了一个行为,既可以是故意行为,也可以是过失行为。

《刑法学》第8讲本讲主要内容:掌握实质一罪、法定一罪、处断一罪种类、概念、特征及其刑事责任。

本讲重点:惯犯、继续犯、想象竟合犯、吸收犯、连续犯、牵连犯的概念和特征;本讲难点:继续犯和连续犯的区别。

基本要求:了解划分一罪与数罪的标准,以及如何利用这一标准认定特殊形态犯罪的罪数。

时间安排:2课时。

教学方法:提前预习、口头讲解、课件演示、课堂提问,遂堂讨论案例教学、多媒体课堂讲授。

教学环节:导入新课,讲授新课,运用新课,巩固新课参考书目:1、顾肖荣:《刑法中的一罪与数罪问题》,学林出版社1986年版。

2、吴振兴:《罪数形态论》,中国检察出版社1996年版。

第一课一罪的类型第一环节导入新课:以案例方式提出问题,进而导入新课内容(15分钟)一、视频:《抢劫强奸割喉恶魔滥杀无辜竟为练胆》二、过度:让学生根据视频真实案件进行讨论如下问题,本案的犯罪嫌疑人触犯了几个罪名,应该如何给他们定罪呢?本案中的强奸罪和故意杀人罪之间有什么关系呢?本案的犯罪嫌疑人的行为侵犯了几个法益呢?(想要搞清楚这些问题,我们必须知道一罪或数罪的各种类型化的犯罪形态。

这就是研究罪数形态的意义:1.有助于刑事审判活动中准确定罪。

2.是正确适用刑罚的重要条件。

3.关系到我国刑法中一些重要制度的适用。

4.有利于刑事诉讼程序的正常进行第二环节讲授新课:口头讲解与课件演示(30分钟)(老师课件已经有了)罪数概述罪数亦称为一罪与数罪,是犯罪的单复数问题,罪数问题是如何区分一罪与数罪的问题。

由于我国刑法规定了数罪并罚制度。

因此,正确区分一罪与数罪是适用数罪并罚制度的前提。

一、罪数的判断标准(一)学说1、行为标准说主张以行为的个数为标准。

凡行为人实施一个行为则为一罪,实施数个行为的为数罪。

理由:犯罪的本质是行为,行为具体存在的客观事实,仅有犯意没有行为不构成犯罪。

刑法分则就是对各种犯罪行为一一加以具体规定。

评析:行为标准说具有一定的合理性。

行为确实是犯罪的本质要素之一,在很大程度上行为的个数决定着犯罪的个数。

第十章犯罪形态第一节故意犯罪过程中的停止形态一、故意犯罪中的停止形态的概念故意犯罪过程中的停止状态,是指故意犯罪在其发生、发展和完成过程与阶段中,因主客观原因而停止下来的各种状态。

包括两种类型:一是犯罪完成的形态,即犯罪既遂形态;二是犯罪未完成形态,具体包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止三种形态。

二、犯罪既遂(一)犯罪既遂的概念所谓犯罪既遂,是指行为人所故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件。

其主客观特征是:主观上,行为人特定的犯罪意图已经借助犯罪行为的实施全部展开或得到实现;客观上,行为人的犯罪行为已经在主观犯罪意图和意志的支配下达到法定的终点即完成犯罪的状态。

(二)犯罪既遂形态的类型1、结果犯指不仅要有犯罪构成客观要件的行为,而且必须发生法定的犯罪结果,才构成既遂犯罪。

2、行为犯指以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。

3、危险犯指以行为人实施的危害行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪。

如116条4、举动犯是指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即告犯罪完成和完全符合构成要件,从而构成既遂的犯罪。

无所谓未遂。

(三)既遂犯的处罚原则对行为符合犯罪既遂特征的既遂犯,在考虑刑法总则一般量刑原则的指导与约束的基础上,直接按照刑法分则具体犯罪条文的法定刑幅度处罚。

案例1:某甲系A市三中学生,15岁,一日因故与其母发生争吵,遂心生恶念,持刀杀其母。

其母受伤尚未死亡,某甲急忙送其母到医院抢救,但抢救无效死亡。

问:分析某甲的犯罪形态是否属于既遂?案例2:某甲在公共汽车上盗得一人钱包下车,后在医院门口见失主正在为丢失钱包而无法为其母医治而痛哭。

某甲立生怜悯之心,遂上前假说拾到钱包退还给失主。

问:分析某甲的犯罪形态。

三、犯罪预备(一)犯罪预备的概念和特征1、犯罪预备的概念犯罪预备是故意犯罪过程中未完成犯罪的一种停止状态,是指行为人为实施犯罪而开始创造条件的行为,由于行为人意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪停止状态。

一、犯罪形态犯罪的四种形态,即:犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂和犯罪既遂。

1、犯罪预备犯罪预备是指为了犯罪,准备工具,制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的情形。

犯罪预备的特征:(1)、主观上为了犯罪。

“为了犯罪”是指为了自己实行犯罪和为了他人实行犯罪。

(2)、客观上实施了犯罪预备行为。

“犯罪预备行为”包括准备实行犯罪工具与制造一切为实行犯罪的条件。

(3)、事实上未能着手实行犯罪。

未能着手实行犯罪,包括“预备行为没有完成而不可能着手实行犯罪”和“预备行为虽已完成,但由于某种原因未能着手实行犯罪”两种情况。

(4)、未能着手实行犯罪是由于行为人意志以外的原因。

如果行为人则不成立犯罪预备,而成自动放弃预备行为或者自动不着手实行犯罪,即犯罪中止。

我国《刑法》第22条规定:“对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2、犯罪中止犯罪中止是指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的情形。

犯罪中止具有:中止的时间性、中止的自动性、中止的客观性和中止的有效性四个特征(1)、中止的时间性;犯罪中止必须发生在“犯罪过程中”即:犯罪中止既可以发生在犯罪预备阶段,也可以发生在犯罪实行阶段;犯罪还没有形成结局,既不是未遂,也不是既遂。

犯罪既遂后自动恢复原状的,不成立犯罪中止,犯罪未遂后也不可能出现犯罪中止。

(2)、中止的自动性;即行为人认识到客观上可能继续实施犯罪或者可能既遂,但自愿放弃原来的犯罪犯罪意图。

(3)、中止的客观性;(4)、中止的有效性。

犯罪中止,必须是没有发生作为既遂的犯罪结果,否则就不成立犯罪中止。

犯罪中止的成立并不要求没有发生任何犯罪结果,而是没有发生作为既遂标志的犯罪结果。

我国《刑法》第24条规定:“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚”。

3、犯罪未遂犯罪未遂是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。

犯罪未遂的特征:(1)、已经着手实行犯罪,犯罪行为进入了实行阶段。

刑法纯干货:35条罪数形态(背诵版)1、判断是一罪还是数罪的最直接的切入点是犯罪行为的个数,毕竟,行为的个数直接决定了罪名的个数和受侵害法益的个数,具体言之:(1)只实施一行为的,原则上只能定一罪;(2)实施数个不同的行为的,原则上应认定为数罪;(3)实施数个相同的行为的,只能认定为一罪。

2、实质的一罪,包括继续犯、想象竞合犯和结果加重犯三种类型。

其之所以叫“实质的一罪”,根本原因在于只实施了一个犯罪行为,其本来就是一罪,但容易被当成数罪处理(例如想象竞合犯,由于其触犯了数个罪名,容易被误认为是数罪)。

3、处断的一罪,包括连续犯、牵连犯和吸收犯三种类型。

其之所以叫“处断的一罪”,是因为原本实施了数个行为,其本来是数罪,但最终只按一罪来处理。

当然,牵连犯在很多时候会实行数罪并罚。

4、想象竞合犯:一行为触犯数罪名,应择一重处理。

但唯一的一个例外是以欺骗的方式骗取了超过已缴纳的税款数额的行为,此时,应以逃税罪和骗取出口退税罪实行数罪并罚。

可参见2005/2/10,2002/2/5。

5、结果加重犯要求具有法定性,换言之,即使结果再严重,但如果没有被刑法明文规定,也不得认定为结果加重犯。

而且,行为人对加重结果的态度基本上是过失,但在“抢劫致人重伤、死亡”的情况下,则可以是故意。

即,行为人为劫取财物而预谋故意伤害或杀害被害人,或者在劫取财物过程中,为制服被害人反抗而伤害或者杀害被害人的,应认定为抢劫罪一罪(致人重伤或者死亡)。

6、被害人自杀,由于与犯罪人的行为缺乏直接必然的因果关系,因此不能被评价为犯罪人“…致人死亡”的结果加重犯。

但有两个例外,即虐待罪和暴力干涉婚姻自由罪。

换言之,上述两个罪的被害人如果自杀,应评价为犯罪人“虐待致人死亡”和“暴力干涉婚姻自由致人死亡”的结果加重犯。

7、绑架罪能包容两个罪名,分别是:(1)故意杀人罪;(2)过失致人死亡罪。

但绑架罪不能包容的也是两个罪名,分别是:(1)故意伤害罪;(2)过失致人重伤罪。

(⼀)既遂的观念、类型和掌握要领: 1、观念:既遂:(⼈)的⾏为实现分则某条规定的构成要件,直接按该条法定刑处罚。

既遂实质标准:侵害了法益;重点在侵害法益⽽⾮获益(损⼈利⼰,多以损⼈为准) 形式标准:实⾏分则犯罪构成全部内容 2、类型:结果犯、危险犯、⾏为犯 3、掌握要领:分则问题、个罪具体掌握 法条结构分析: 实体法条款:假定+法律效果,实现假定承担法律效果 →刑法(实体法)条款:罪状+法定刑→实现罪状按照法定刑处罚→既遂→处罚的基准形态→实⾏犯→基本的犯罪构成。

例: 1、刑法分则,第232条:故意杀⼈〔致死〕的,处死刑、⽆期徒刑……(故意杀⼈罪的基本构成:①标准程度:既遂;②标准⽅式:实⾏⾏为) 2、前款罪的预备⾏为,可以⽐照既遂犯(前款罪的规定)从轻减轻处罚或者免除处罚。

→刑法总则,第22条(补充或修正的构成) 3、前款罪的未遂⾏为,可以⽐照既遂犯(前款罪的规定)从轻或者减轻处罚。

→刑法总则,第23条(补充或修正的构成) 4、前款罪的中⽌⾏为,可以⽐照既遂犯(前款罪的规定)从轻减轻处罚或者免除处罚。

→刑法总则,第24条(补充或修正的构成) 5、教唆犯前款罪的,按照前款的规定处罚。

→刑法总则,第29条(补充或修正的构成) 6、帮助犯前款罪的,应当按照前款规定从轻、减轻或者免除处罚。

→刑法总则,第27条(补充或修正的构成)类型:1、结果犯,2、危险犯(刑法第114条放⽕…、116条破坏交通⼯具、117破坏交通设施、118条破坏电⼒设备、易燃易爆设备),3、⾏为犯。

对危险犯:a,⼀致:不适⽤未遂。

b分歧:如果均以“结果犯”为基准,则危险犯属于未遂在分则另有规定的情况,是未遂但不适⽤总则未遂规定第116、117、118条。

如果以危险犯为基准,则危险犯本⾝就是⼀种既遂形态,则该罪之结果犯成为结果加重犯。

第119条。

(⼆)未遂犯与预备犯的区别:是否“着⼿”实⾏犯罪。

“着⼿”:开始实⾏⾏为(犯罪)实⾏⾏为=分则条⽂规定的犯罪⾏为=构成要件(客观)⾏为=严格意义的犯罪⾏为。

形态学概述形态xínɡtài形态和型态有什么区别呢自然形态,指在自然法则下形成的各种可视或可触摸的形态。

它不随人的意志改变而存在,如高山、树木、瀑布、溪流、石头等等。

自然形态又可分为有机形态与无机形态。

有机形态是指可以再生的,有生长机能的形态,它给人舒畅、和谐、自然、古朴的感觉,但需要考虑形本身和外在力的相互关系才能合理存在;无机形态是指相对静止,不具备生长机能的形态。

自然形成,非人的意志可以控制结果的形称“偶然形”,偶然形给人特殊,抒情的感觉,但有难以得到和流于轻率的缺点。

非秩序性,且故意寻求表现某种情感特征的形称为“不规则形”,不规则形给人活泼多样、轻快而富有变化的感觉,但处理不当会导致混乱无章,七零八落的后果。

“形态和型态”[form;shape;pattern] 事物的形式与状态形态是指指事物在一定条件下的表现形式。

有时候被称为程式,指一种结构性要素,体现着对形态所流行的那个时代的重要观念的关注。

不同的元素的排列组合或者编码方式构成不同的形态。

1.形状神态;形状姿态。

2.指事物在一定条件下的表现形式。

3.事物的形状或表现。

1.形状神态;形状姿态。

唐张彦远《历代名画记·唐朝上》:“冯绍正开元中任少府监,八年为户部侍郎。

尤善鹰鹘鸡雉,尽其形态,觜眼脚爪毛彩俱妙。

”巴金《家》二十:“还有山、石壁、桃树、柳树,各有各的颜色和形态。

”2.指事物在一定条件下的表现形式。

毛泽东《学习和时局》一:“过去的宗派现在已经没有了。

目前剩下的,只是教条主义和经验主义思想形态的残余形态(format)有时候被称为程式(convention),指一种结构性要素,体现着对形态所流行的那个时代的重要观念的关注。

不同的元素的排列组合或者编码方式构成不同的形态。

电视节目形态构成一个电视节目的各个形式要素依照不同的组合方式、不同的功能指向,而最终形成的节目存在样态,具有相对稳定的外部形式和内部构造。

故意犯罪停止形态【注意点】首先,只有故意犯罪而且是直接故意犯罪才有犯罪停止形态的问题。

其次,犯罪停止形态包括犯罪完成形态和犯罪未完成形态,前者是犯罪既遂,后者包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。

再次,犯罪停止形态是指在犯罪行为过程中,由于主客观的原因不再发展而固定下来的相对静止的不同结局,他们之间是一种彼此独立存在的关系,不能发生相互转化。

第一节犯罪预备犯罪预备是指为了实行犯罪,准备工具、制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的未完成形态。

犯罪预备具有以下四个特征:(一)主观上为了实行犯罪既包括为了自己实行犯罪,也包括为他人实行犯罪。

表明行为人有确定的犯罪故意。

(二)客观上实施了犯罪预备行为(三)未能着手实行犯罪未能着手的核心是着手如何认定,在犯罪未遂一节讲解。

(四)犯罪预备必须是被迫停止的。

如果是自动停止的,应该叫预备阶段的犯罪中止而不应该叫犯罪预备。

第二节犯罪未遂根据实质的客观说中的危险结果说,行为人着手实施了紧迫侵害法益的行为,由于意志以外的因素而被迫放弃的,是犯罪未遂。

犯罪未遂核心是着手的认定。

一、犯罪未遂的特征(一)已经着手实行犯罪着手是实行行为的开始,实行行为只能是具有侵害法益的紧迫危险性的行为。

着手:形式的客观说;实质的客观说;1、张三为了杀李四买了一把刀,提着刀一步一步逼近李四的家,将李四按到在床上举刀准备砍过去。

举刀是着手。

2、张三买枪、带枪、拔枪、举枪、瞄准、射击,一般以瞄准为着手。

3、投毒行为是否着手,主要看投毒之后毒药对于被害人的时间和空间的紧迫性。

4、入室盗窃中,如果屋子里没有人,只要开门或翻墙进门就是着手;如果屋里有人,则要将着手时间往后推。

盗窃的预备行为不能直接转化为转化型抢劫犯。

5、强奸罪的着手:尾随到偏僻处是制造条件,但是到偏僻处后动手动脚就是着手。

(二)犯罪没有既遂(三)停止是由于意志以外的原因犯罪人意志以外的原因具体包括三种情况:1、抑制犯罪意志的原因;即某种事实使得行为人认为自己在客观上已经不可能继续实施犯罪,从而被迫停止的。