浅析张永和的建筑实践

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

张永和住宅作品解析班级:建筑1101学号:111601118姓名:王玥婷指导老师:张建新王玥婷摘要/通过对张永和山语间住宅的解析,反映现代建筑设计应走的道路:抛开宏伟的文化抱负,回归对于空间的关注,以一个平常建筑师的心将那些精妙的概念空间通过严谨的建造完整的实现;或是彻底摆脱空间、材料这些建筑师趣味,去关注城市问题,寻找一种能够真切反映中国城市现状的更加科学和有效的操作。

关键词/山语间生态性动词建筑环境ABSTRACT/ By residential ”hill between wo-rds” designed by Zhang yong he parsing, re-flect modern architectural design should foll-ow the path:gra-nd cultural aspirations aside and return to the att-ention of space, with a n-ormal heart architect those subtle conceptual space through rigorous construction complete implementation;or completely out of space,m-aterials, these architects fun to be concerned with urban problems, to find a way to truly re-flect the status of Chinese cities is more scien-tific and effective operation.KEY WORDS/hill between hills,ecological, verb construction, environment第一部分:概述对于张永和来说,建筑设计应该从生活的经历和感受出发,他强调设计的全过程比设计的最终结果要重要的多。

浅析张永和的建筑实践作者:赵栩晗来源:《中国房地产业·下旬》2019年第02期【摘要】了解当代中国建筑发展及其与西方建筑学界的交流,张永和是一个不可绕过的中国建筑师。

本文选取两例由非常建筑创作的实验性建筑以及一本由张永和创作的专著,希望能够浅要讨论关于张永和的建筑实践。

【关键词】张永和;实验性建筑;建筑写作;非常建筑1、概述早在上世纪八十年代,中国的改革开放政策始动,带来了举国上下经济、文化的突变发展,同时在一定程度上促进了生产力的发展以及面向西方世界的思想文化交流。

与此同时,建筑设计界也同样在寻求着存在于建筑中的意识形态的突破,活跃于当时建筑界的独立建筑师们提出了一系列具有实验性的建筑设计语言。

张永和作为一位长时间活跃在中国当代建筑界的独立建筑师,其作品实践是对整个中国建筑界的一个目击和总结的过程。

作为建筑师的张永和,自从1977年在南京工学院(今东南大学)学习建筑学,真正接触到建筑学理论知识的熏陶则是后延至十余年后的加州伯克利的建筑学教育。

而在数十年的建筑学实践中,张永和一直保持着将实验性建筑作为他的建筑学主张,早期在欧美国家通过参与竞赛并获得部分奖项,这也激励着当时尚处学生时代的当下青年建筑师的建筑野心;而后来张永和大部分实践更多是为了将其在教育过程或者理论探讨中提出的设想体现于实际项目。

而张永和面向公众流传比较广泛的项目则有长城脚下的公社和最近的展览建筑“砼器”两个项目。

作为建筑学者的张永和,在对自己的设计思路以及对其学生的教导过程中这样归纳到:“建筑旅行中最好带上以下三样工具同行:1.写作;2.把一个局部或一个细节作为设计的起点;3.绘图必须具体,要注意细部表达。

”而这其中,张永和在国内业界十分领先的开始了有关建筑的写作探索。

与其说建筑实践是建筑师在一定条件下能够促成的实际表达,而写作则更多时候在建筑实体的实践之余,进行“笔耕”,从而达到许多建筑理念的未建成表达。

《绘本非常建筑》这本著作则很大程度上实现了张永和的一部分对某些不能付诸实践的建筑理念表达,而擅长写作的建筑师也是在目前国内建筑市场中十分稀缺的一类建筑师类型。

浅析张永和的“基本建筑”作者:李淑怡来源:《西部论丛》2019年第16期在全球浪潮的冲击下,传统文化和建筑正在逐渐消减影响。

在商业社会,奇观文化中,建筑学陷入了争奇斗艳的尴尬风气,这时对建筑的本质的回归与关注,就变得尤为重要。

张永和的“非常建筑”意为非常规的建筑,但在人们开始追逐地标建筑时,平常建筑也就变成了非常建筑。

在看完对张永和的《非常建筑》后,我感受到张永和对待建筑始终是一个理智且坚定的人,在我的理解中,他认为的建筑不是一幢房子,而是提供生活的空间,生活始终是他不变的关注点。

并且他在书中曾说过“让建筑回到建造,成为建筑的建筑。

”“建筑就是建筑本身,是自己的存在。

”看到这时,我产生了疑问:什么才是基本建筑?建筑本身的概念又是什么?在《作文本》中,张永和在写窥视剧场时提到人用看来认知空间的关系,空间关系影响人的视觉经验。

我认为这里的视觉经验也就是指人的感受,產生了个人化的视觉空间和时间,形成了人与空间的联系。

在剧场中,空间引导了人的轨迹,设计的其实是一种逻辑关系。

这种个人化的感受,必定是独一无二的。

谈到这里我想到了另一个哲学问题,就是任何语言都不能将一个人的思想完全传达给其它人,因为人的思谁都具有主观性,用文字语言表达出来后,同样的内容被不同的人的主观所理解,这产生的理解一定是会存在差异的。

由此可见,同样的建筑因为不同人的主观视觉经验,空间的含义也不同,建筑不再是一个固态的房子,而是具有基本形态的一个意识空间。

从这种意义上来讲,建筑其实是情感与文化的一种载体。

《作文本》中还提到了烟斗。

烟斗作为一个物体,剖开后放在手里形成了统一,变成了一个概念性的物体。

张永和在面对现实以单体与异化作为思考与质变的出发点,但到了后期,他开始怀疑旧有的建筑途径是否能通向新建筑,以及实体建筑是否能回答真正的建筑问题。

在这一阶段中,他介绍了垂直玻璃宅,垂直玻璃宅面向江边却没有窗户,采用混凝土墙体,内部的楼板和屋顶都是玻璃材质。

建筑从生活中来 -- 张永和蹬蹬蹬爬上四楼,在北京计算机一厂C座最高一层楼梯处站定,迎面看到的是老式建筑中常见的白色墙壁,白墙上竖着雕刻了四个小字:非常建筑。

仔细一看,耐人寻味:“非”的右侧中段缺了一小竖;“常”中间的“口”字右边一竖也没刻;“建”的左侧没交叉;“筑”的“非常之处”最好认—“工”字凸出墙面,很像一个大写英文字母“Z”。

“真像个谜面儿啊。

”记者心想。

而它的谜底,属于张永和先生—一位很有意思的建筑师。

在张永和看来,建筑最大的魅力是“想象一个空间,自己能进去。

”等候张永和先生之际,他的夫人鲁力佳老师,也是1993年非常建筑成立时的另一位创始人,带我们重看了一遍那四个小字,“成立之初就这么设计的,不过那时是平面的,搬到这里后做了凹凸的处理。

”可不,再仔细看,凸出部分正是FCJZ—“F”是“非”右侧下方部分;“C”是“常”里少了一竖的“口”;“J”是“建”的左侧结构;“Z”是“竹”字头下的左侧结构—“非常建筑”的四个英文首写字母,正好嵌到这四个汉字的结构中,着实奇思妙想。

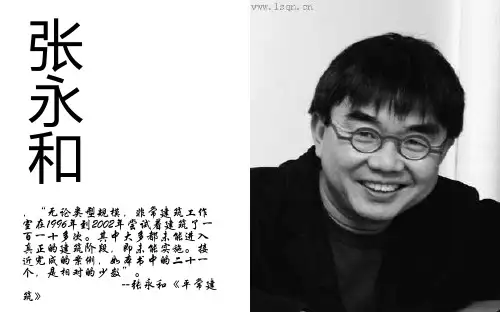

温文尔雅、说话间常带着老北京儿化音的张永和,与建筑结缘之路也堪称中西合璧。

1956年,他出生于北京,父亲是人称“设计了半个北京城”的张开济,作品有天安门观礼台、钓鱼台国宾馆等。

30年前,别人提起他也许会说:这是张开济的儿子。

而今天人们讲起他,会说他是“中国当代建筑之父”。

张永和1977年考入南京工学院建筑系(现东南大学建筑学院),1981年赴美留学。

1986年荣获日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖第一名。

1989年成为美国注册建筑师。

2005年9月任美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任。

2010年参演《中国国家形象宣传片》。

他也是有“建筑界诺贝尔奖”之称的普利兹克奖首位中国评委。

“我盖个房子想进去看、进去住,那是最大的动力。

”他认为,建筑关心的是人的生活,会起到引领生活的作用,建筑师在构思时会“想象它跟今天过的生活不太一样。

中国当代建筑师解读——张永和及其非常建筑工作室作为中国当代建筑界的海归派元老级人物,张永和在2000年第七届威尼斯国际建筑展上的亮相,带领了中国当代建筑正式登上了国际建筑舞台,他和他的非常建筑是上个世纪90年代的拓荒者。

但有人认为,非常建筑的设计,在外观上没有那种给人视觉带来冲击的形式,缺少一种应该有的个人风格。

对于这个的解释,西方评论家在评论崔健时说过,他最大的贡献不在于他的作品有多么重要,是他在不断地扩展摇滚乐在中国意识形态中的空间。

而张永和的非常建筑最大的贡献也不在于他的作品有多么重要,而是他在不断扩展实验建筑在中国建筑产业中的空间。

对于张永和的评价,需要把他纳入到所涉及的多重工作中去把握。

他所起步的阶段正好是文革一段荒凉的时代之后,资本主义市场经济逐步全球化,亚太地区经济繁荣加剧,条件促使了新一代的建筑师开启建筑创作的新视野。

受到西化思想的熏陶,又对中国的传统及当代文化保持着浓厚的兴趣,他通过实实在在的建筑实验研究,探索着中国当代建筑的道路。

起初的张永和,着眼的是建筑空间的思考,还属于空想阶段。

《非常建筑》中讲到自行车与建筑的空间移位,讲到电影与建筑的空间叙事,都是跨领域的发散思考,就好像一个能有所为的艺术家童年的丰富想象经验。

他的这种自我思维打开的方式,可以让一个建筑设计者逐渐培养起对自身经历和生活环境的敏锐与洞察力,对生活深入细致的观察,和对人们活动每一个细节及其意义的研究来体察环境与人之间的相互关系。

这些都是纯概念。

从这些概念中我们可以感知,张永和的建筑是从生活的经历和感受出发,在他的设计中没有过多抽象的定义。

而后,概念与建造得以实现。

席殊书屋的设计中,自行车与书架拼贴而成的“书车”,是街上车流在书店中的延续,赋予了书店一定的城市性。

书车为背靠背的双层书架,与原建筑的墙体厚度相同,又成为了活动的书墙,任意转换它们的位置可以获得书店内空间的变化,这样空间的灵活性就模糊了基地小的局限。

建筑技术走过的这些年——浅谈张永和的上海企业联合馆[内容提要] 1976年,高技派代表伦佐•皮亚诺与理查德•罗杰斯设计的巴黎蓬皮杜中心建造完成,整栋建筑内部结构完全暴露在外,纵横交错的管道系统成为其表现形式。

而至2010年,一段长时间的高速技术发展,建筑内部的大量技术组件逐渐会成为建筑的基本元素。

这一应用在世博会上海企业联合馆的设计中又有了新的体现。

本文从建筑技术角度出发,浅谈其设计与施工所用到的建筑技术以及自己的启示与浅见。

[关键词] 建筑技术外表皮内部结构环保技术一、建筑简介2010年的上海世博会上海企业联合馆昵称“魔方”,是由上海市国资委下属的近40家大中型国有企业联合出资建造,一个具有智能技术、梦幻意境和互动体验的生态环保建筑。

其建筑风格、设计理念、环保应用、布展方式、娱乐体验和市民的参与都将魔幻地展现上海的未来。

“魔方”占地面积约4000平方米,位于世博会企业馆展区,整个兴建和布展为期10个月左右。

围绕“城市,升华梦想——M y cit y, Our dr eam s”的理念,“魔方”汇聚了国内外著名的设计师、建筑师、作家、视觉艺术家、大型活动导演和能源、技术的翘楚,尝试新技术、运用新材料来展现新的城市生活视点。

二、建筑表皮设计作为高技派建筑的开山代表之作,巴黎蓬皮杜文化中心,将建筑结构赤裸裸的表现出来,展现出来的是一种所见即所得的结构美学,室外的巨大自动扶梯,以及涂上不同颜色代表不同功能的管道,支撑的网架,这些无不是结构的具体体现。

现在到了上海企业联合馆,张永和希望表现出来的是一个自由、流动的空间,于是企业联合馆不只是由墙围合界定,而更是由密集的技术网络立方体包裹而成。

在这个技术网络立方体中,内装L ED塑料管与喷雾系统可以依照电脑程序的控制,不断改变建筑的外观。

这种表皮的设计使得联合馆能够在夜色中根据控制而展开丰富的变化。

这个和一般的建筑表皮设计很显然是有着很大的区别的,如果说一般的建筑表皮设计在颜色材质上做文章,最后的设计完成也就决定了它最后的面貌。

问题建筑Issue Architecture张永和Yungho Chang实验建筑90年代中下期,记得第一次是在台湾的《建筑Dialogue》杂志里看到王明贤和史建用“实验建筑”一词描述当时在中国出现了为时不久的一些建筑和建筑实践,其中包括了非常建筑工作室(下面简称“非常建筑”)的几个设计。

我当时没深究过王史两位是如何定义实验建筑的;但知道他们想要说明的一个现象是一批和以往建筑不同的建筑。

至于叫什么,也许并不重要。

后来也出现新建筑、前卫建筑、非主流建筑和翻译得变了味儿的“另类”建筑等等称谓,其实都没有本质上的差异,所指的是同一批建。

我很长时间以来,都认为王史的实验建筑仅是一个宽泛的概念。

在“新观察”第一辑中,史建比较明确地指出实验建筑是非社会的、非商业的设计实践。

我在1985至1993年,做了许多自己出题的建筑设计,倒符合这样限定的实验建筑;或按照屈米的提法,也可以叫作理论设计,即没有业主委托、建筑师为了研究某个建筑问题做的设计,一般总停留在图纸上。

《非常建筑》一书里发表的工作大部分是那个时期的,属于理论设计的性质,同时也包括了若干个非常建筑最早期的项目。

非常建筑的成立,就是为了盖房子,为了做社会、商业实践,是入世的。

《非常建筑》一书的内容反映了我从理论设计或实验建筑向社会、商业实践的过渡。

1996年,非常建筑第一个建成的商业设计是席殊书屋,大概是因为用了自行车轮——一个非建筑的元素,似乎体现着一种实验性;但它恰恰标志着我自己的工作重点开始脱离理论设计性质的实验建筑实践。

也就是说,如果我的实验建筑时期有一个结束点,应该就是1996年。

2003年非常建筑成立十年,对我们来说只是一个总结前面工作的理由,同一年我们也经历了社会意识和实践组织意识的提高,于是当时也常谈这两点;但就工作方向而言并没有发生划分阶段的变化。

那非常建筑是否从1996年就不再从事任何实验建筑性质的工作?也不尽然。

非常建筑多少年来一直在当代艺术领域里做展览和装置的设计,并经常利用这些机会对一些非常规的材料进行尝试;如2008年在伦敦的维多利亚和艾尔伯特博物馆做的以塑料植草格为结构材料的装置。

近观与远望:研究张永和建筑实践的几个切入点

朱剑飞

【期刊名称】《建筑师》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】如何在一个大的历史和世界的背景下研究一位建筑师?如何在此大背景下研究现当代中国建筑?个体建筑师与整体建筑设计文化呈何种关系?建筑师自身的话语和历史地理大背景下的整体建筑学术判断,又是什么关系?在众多关于张永和的研究的当下,我们又有什么新的视角?本文试图在方法论上思考这些问题。

本文以远观和近看的不同焦距,考察并提出研究张永和建筑实践的几个切入点:个体履历在世界地理上的穿梭;路径中的关键节点;1990年代后期关于“基本建筑”的提出的突破和意义;“基本建筑”与“叙事建筑”的内在关联性;三十年来“基本建筑”在实践中的扩充和渐变;张永和建筑实践的“话语”活动及其多重形式;建筑文化和建筑媒体的重要性;以及中美关系和中外关系在研究个体建筑师和整体中国建筑中的重要性。

【总页数】5页(P11-15)

【作者】朱剑飞

【作者单位】英国纽卡斯尔大学建筑规划景观学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU-024

【相关文献】

1.谈张永和的建筑实践

2.宅的建筑观——阅读张永和的《作文本》及《绘本非常

建筑》3.日常建筑,一个反思的实践:阅读张永和4.“动手钉钉子”——和北京大学建筑研究中心主任张永和教授谈建筑材料5.张永和获建筑传媒奖“实践成就大奖”

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析张永和的体验性建筑N133028刘昱娇【摘要】本文通过对体验性建筑的概念以及张永和本人的建筑实践,来试图探寻体验性在张永和建筑设计中的表现。

全文围绕建筑空间设计中的身体体验、自然体验、城市体验来展开,并且对张永和的部分体验性建筑进行了介绍与分析。

【关键字】体验性张永和空间自然城市张永和曾多次强调“体验”这个词,从空间到建筑到城市,他的设计都在围绕着“体验”进行。

“体验”是张永和一个重要的设计方法,同时建筑的体验性也是他设计的出发点和不断探寻的方向。

一、体验性建筑在体验性建筑中所谈到的体验,是指参观者以自己的视角再建筑、景观、室内空间的独特体验。

不是走马观花的观光感受,而是指以一个参观者的角度去参与、共鸣。

从体验心理学的角度来看,“体验作为活动,即由外部行为,也由内部行为来实现”。

同样,在建筑的空间体验行为中,大多数不仅是观者的内部心理活动也是外部空间环境刺激下的反应。

人对建筑的体验体现在很多方面,从一般的意义上来讲,首先体验到的是建筑的外在形式,比如尺度、比例、色彩、光线等,但是当去考虑这个建筑的本质因素,真正对建筑的本体产生的感触并非是单个元素的简单集合,真实的建筑体验是在与建筑的亲身接触中感受到的。

这正是在建筑这个外部空间环境下刺激所产生的最直观的感受。

在体验中发生的事件和生活感受件构成了建筑空间体验的本质内容。

建筑空间的体验因人而异,建筑师无法让所有人的体验都是一样的,但是建筑师作为建筑空间体验中的主导者,必须担负起把握主题方向的使命。

在张永和的建筑设计里,建筑的体验性始终贯穿其中。

从体验出发进行设计,最后再回归到体验的使用中,是张永和一直不断使用的设计方法。

具体到设计中,就是先验与体验周而复始,相互交叉的一个过程。

并且在这个过程中,创造出丰富而又吸引观者与使用者的建筑趣味。

二、张永和的建筑实践张永和1977年考入南京工学院建筑系,1981年赴美自费留学,先后在美国保尔州立大学和加利福尼亚大学伯克利分校建筑系分别获得环境设计理学士和建筑硕士学位。

张永和非常建筑唯物主义这是对张永和及其跨学科建筑实践“非常建筑”的一次回顾性展览。

“唯物主义”是对于建筑和设计作为一种真实可触的学科的理解---包括该概念对马克思主义和消费主义的指涉---它既是对空间客观性以及中国式实用主义的致敬,又是对充斥着标志和象征的享乐主义物质世界的挑战。

展览围绕居住、物质性和建造,视觉空间游戏,对中国空间的再定义,微观城市,以及“大文化”项目来展开。

尽管展览着力于呈现“非常建筑”作为一种优先考虑建筑对社会、经济、技术与文化之介入的实践,却远远不是讲述一段成功史,而是根本地勾勒出一条客观获悉与主观驱动,家居与都市,古典与现实,实用与幻想共存的轨迹---也唯如此,建筑才得以折射出人类生存的复杂、丰富与多样。

中国建筑师张永和:单车是讲住,其实住房子也是一种设计,你要动脑筋咱们都知道,搬到一个公寓里,动动脑筋,同样的房子也可以住得好一点,是一样的道理。

还有一个就是院呢,我是从小四合院里长大的,我是王府井边上四合院里长大的,所以这院到今天有可能有什么样的,这里面有一个空间的问题有一个文化的问题,在中国传统上都住院,现在住院的人很少了,那就考虑那这院在今天的中国是不是还可以是院或者有不同的形态等等。

单车公寓事件栖居、运动、叙事、日常生活仪式“非常建筑”相信通过对日常生活仪式的敏锐观察而得出的建筑设计的介入能够引导人们去做一些出格---但最终是可能实现的事,从而改变人与人、人与空间的关系。

让我们把公寓想象成骑车者的领地,把烽火台想象成露营者的营地,想象嵌有多层次亲密户外“太极空间”的办公楼群,建造具有微妙的室内-室外过渡的四合院,这些都是“非常建筑”在建筑和城市中的时空体验所做的文章。

不理想城密度、肌理、微型都市、都市性“非常建筑”的建筑介入不一定意味着对城市的改善,而是要适应一个不是那么理想的城市---效率和政治高于环境、社会和文化因素。

通过对一个出版总部设计成一座小型城市,重塑一座山城中的大学校园地形,“非常建筑”开辟了“微观城市”的做法,让空间组织由内而外地展开。

中国传统建筑文化与“非常建筑”张永和目录一、张永和简介二、张永和部分作品欣赏1、运河上的院子别墅区之泰禾俱乐部2、生态竹院宅3、拓扑景框——柿子林会馆三、个人心得(中国传统建筑文化与“非常建筑”张永和)1中国传统建筑形式的一定发展2中国传统建筑材料的沿用3中国生态建筑的发展摘要:张永和是中国知名建筑设计师,其设计思想受到一定程度上外国文化的影响,结合中国传统建筑文化,设计作品风格明显,并对未来生态建提出一定理念。

本文通过对建筑师张永和的了解,对中国未来建筑发展趋势进行一定建议。

关键词:张永和/建筑形式/建筑材料/生态建筑一、张永和简介张永和,中国建筑师,建筑教育家,非常建筑工作室主持建筑师;美国注册建筑师;美国伯克利加利福尼亚大学建筑系硕士;北京大学建筑学研究中心负责人、教授;2002年美国哈佛大学设计研究院丹下健三教授教席;2005年9月就任美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任。

发表作品1997年出版《非常建筑》作品专集,2000年出版《张永和/非常建筑工作室专集1、2》。

在国内的学术刊物上多次发表学术文章,并先后在法国的《今日建筑》,意大利的《瞬间艺术》,日本的《新建筑》,《空间设计》,美国的《进步建筑》及《建筑》,韩国的《空间》,《韩国建筑师》,英国的《世界建筑》,《AA档案》等杂志及美国的《慢空间》一书中发表作品及文章。

所获荣誉美国金钥匙荣誉协会终身会员1982美国建筑师协会/基金会奖学金1983-84美国伯克莱加利福尼亚大学:Bakewell&Brown和Bakewell&Weihe建筑画奖1984美国建筑师协会印地安那波利斯分会“纸上建筑”竞赛荣誉奖1986日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖1986美国“从桌子到桌景”概念性物体设计竞赛一等奖1988日本新建筑国际住宅设计竞赛佳作奖1991美国纽约建筑联盟:青年建筑师论坛奖1992作为8名中国建筑家之一入选日本《世界之建筑家581人》1994主要作品:运河上的院子、长城脚下的公社、唐润山庄集合住宅、玻璃洋葱西餐厅、中国科学院晨兴(MORNINGSIDE)数学中心、西南中试产业化基地、生态竹院宅、四影室、韩国破周出版社、上海涵碧湾花园、北京泰禾会所山语间别墅等。

浅析张永和的建筑实践

了解当代中国建筑发展及其与西方建筑学界的交流,张永和是一个不可绕过的中国建筑师。

本文选取两例由非常建筑创作的实验性建筑以及一本由张永和创作的专著,希望能够浅要讨论关于张永和的建筑实践。

标签:张永和;实验性建筑;建筑写作;非常建筑

1、概述

早在上世纪八十年代,中国的改革开放政策始动,带来了举国上下经济、文化的突变发展,同时在一定程度上促进了生产力的发展以及面向西方世界的思想文化交流。

与此同时,建筑设计界也同样在寻求着存在于建筑中的意识形态的突破,活跃于当时建筑界的独立建筑师们提出了一系列具有实验性的建筑设计语言。

张永和作为一位长时间活跃在中国当代建筑界的独立建筑师,其作品实践是对整个中国建筑界的一个目击和总结的过程。

作为建筑师的张永和,自从1977年在南京工学院(今东南大学)学习建筑学,真正接触到建筑学理论知识的熏陶则是后延至十余年后的加州伯克利的建筑学教育。

而在数十年的建筑学实践中,张永和一直保持着将实验性建筑作为他的建筑学主张,早期在欧美国家通过参与竞赛并获得部分奖项,这也激励着当时尚处学生时代的当下青年建筑师的建筑野心;而后来张永和大部分实践更多是为了将其在教育过程或者理论探讨中提出的设想体现于实际项目。

而张永和面向公众流传比较广泛的项目则有长城脚下的公社和最近的展览建筑“砼器”两个项目。

作为建筑学者的张永和,在对自己的设计思路以及对其学生的教导过程中这样归纳到:“建筑旅行中最好帶上以下三样工具同行:1.写作;2.把一个局部或一个细节作为设计的起点;3.绘图必须具体,要注意细部表达。

”而这其中,张永和在国内业界十分领先的开始了有关建筑的写作探索。

与其说建筑实践是建筑师在一定条件下能够促成的实际表达,而写作则更多时候在建筑实体的实践之余,进行“笔耕”,从而达到许多建筑理念的未建成表达。

《绘本非常建筑》这本著作则很大程度上实现了张永和的一部分对某些不能付诸实践的建筑理念表达,而擅长写作的建筑师也是在目前国内建筑市场中十分稀缺的一类建筑师类型。

正是藉由着张永和的两重身份不断交织,他得以在建筑实践和理论总结两者之间进行反复审视自己。

而以这两个身份为基础,张永和同时也担任了多所学校的建筑系教育工作,以及建筑界最高奖项普利兹克奖的评审委员。

同时活跃于中西方的建筑学教育以及建筑实践的张永和,对他的研究,或许可以成为一个了解国内当代建筑设计局面的窗口。

2、作品分析

2.1长城脚下的公社——二分宅

长城脚下的公社是一个建筑群体作品,由SOHO张欣牵头,集结12位著名建筑师,邀请他们位于长城脚下的地块上各自设计一个建筑作品。

这其中张永和也在其中,他的作品命名为“二分宅”——这样一个具有浓厚的学术意味的建筑名称。

“二分宅”是一个住宅建筑,平面上由两个呈镜像关系的形体组成一个角度,而其中的功能布置则是建立在以“角度”为母题上。

中间形成一个庭院用于休闲游憩;虽说单从命名上看二分宅所提出的概念,张永和仿佛塑造了一个互相分隔、对立的空间,但是正是有着中间这个内向围合而成的庭院,使得整个建筑空间更加具有整体性,而功能上则在“二分”的逻辑下,形成了明显的动静,公私分区。

这种设计生成逻辑同时兼顾了建筑学中所提倡的原型、符号等概念,这体现在二分宅的中间庭院所形成的角度是可以结合具体的地势特点进行变化,而不用对两边的建筑主体进行改造;另外也是张永和在将现代建筑设计引入中国乡村实践的一个重要过程。

他在二分宅的基本建筑构架上采用了中国传统的“土木营造”的思路,选取胶合木框架作为结构,而整个墙体则采用夯土做法,距此过去了十余年,夯土墙仍然是国内乡村建筑实践所常用的一种手段。

2.2砼器

砼器是张永和2018年的新作,协同海尔家电为“CHINA HOUSE VISION探索家——未来生活大展”设计的展览建筑。

如命名所示,整个建筑主体由混凝土打造,内部空间依照四合院的概念围合而成。

内部空间中几个功能被固定在平面中,比如厨房、洗浴、寝卧具都是由混凝土打造,无法移动。

整个平面布置被分割成三个主要区域:中心自然区、中部住宅设备区以及外部家居空间。

案例的面世也引来多方评论,有的学者认为其设计概念与安藤忠雄的住吉的长屋中的中庭概念撞车,再加上同样是清水混凝土的建筑材料,这使之很容易产生误解,而张永和在这个案例中更加强调的是四合院的意向,且作为一个展览作品,更多的是对展览提出的“新型生活方式”进行解读,他在这个项目中塑造了一个完全内向的空间,这恰恰与当下的冷漠的邻里关系异曲同工,将室内采光完全通过室内天井满足,或许是张永和对于存在于现代混凝土笼子中的现代生活的一种解读。

这个案例中花了极大精力的设计便是中间自然庭院的部分,在天气晴好的状态下,四周原本作为建筑室内墙壁的玻璃墙体可以抬升,从而使室内空间与中央庭院进行结合。

此处关于庭院的设计思路似乎在前述的“二分宅”中有所体现。

2.3《绘本非常建筑》

《绘本非常建筑》一书更像是一本非常建筑工作室的作品集,其中收录了自从1996年的“席殊书屋”到2012年的“唯物主义展览”在内的31件作品及其详细的设计分析图解思路。

这本书可以很详细地看到张永和在他长年累月的建筑实践过程中的思维过程,总的来说,可以归纳成几个主要的影响到后来作品设计的精华之处:1.对于合院的原型探索以及再生,这在文章前面叙述的两个案例中也可以窥见一二,张永和在对与建筑物相结合的院落的处理中都是秉持一种清晰的思路,也就是所谓的原型;他着重去探讨院落与建筑主体之间的内外关系,试图从功能上对建筑整体进行补充和结合,将传统的合院概念与现代主义思想进行结合,他做了很多努力;2.对于建筑材料与施工方法的实验总结,从夯土到混凝土,

从玻璃砖到人造石,张永和不断地在他的建筑项目中进行实验,并且在这个基础上进行总结。

之所以常被人定义为实验性建筑的实践,其中很大一部分原因便是常常发生变化的材料选取和施工方法的更新。

去看很多建筑师,他们往往是执着于某一种建筑材料,或者某类施工工艺,希望能够在这之上寻求新意,而驱使张永和发生各种改变尝试的,往往是项目中特定的文脉要素或是地形氛围。

小结:

张永和初触建筑学时南京工学院带给他的建筑基本功底,加上后来出洋深造所获得的对建筑理论的掌握,他在建筑设计上所展示的视野、学识基础以及广泛的实践,是与他不断求变的创新精神所离不开的。

更为难能可贵的是,作为一名建筑教育者,他勇敢地将自己的作品作为试验品,而且在实践的过程中不忘总结归纳,将实际和理论进行不断的融会贯通,这些又成为绝佳的教育素材,不断激励着中国建筑设计界的新进。

而活跃于国际舞台的张永和,所担任的身份则远远不止建筑师和建筑学者,除开在国内高校建筑系担任教职,他同时也作为美国麻省理工学院建筑系主任,另外还作为普利兹克奖评审委员,这些角色的交织迫使他不断穿梭于中国与国际的建筑舞台,在这样的视野下,他得以集中更多精力用于对中国在地的建筑设计中所运用的现代主义的探讨,这是很多建筑师无法轻易达到的层面。

张永和永远敢于突破,敢于尝试的设计精神,以及对待建筑严谨的态度,时刻提醒着中国的年轻建筑师们,需要带着更加强烈的社会责任感去进行建筑活动,而这里的建筑活动,远远超出了传统的建筑设计和建造的范畴。

参考文献:

[1]丁光辉.构建一种批评性话语《时代建筑》与当代中国的实验性建筑[J].时代建筑,2018(03):116-120.

[2]阮庆岳.宅的建筑观—阅读张永和的《作文本》及《绘本非常建筑》[J].世界建筑,2017(10):16-19+134.

[3]张利.张永和访谈[J].世界建筑,2017(10):26-31.

[4]朱竞翔,CHEN Yuxiao.二分宅,北京,中国[J].世界建筑,2017(10):40-45+134.

[5]野卜,张洁.从材料角度分析—二分宅[J].时代建筑,2002(06):48-51.。