上海交通大学化学化工学院

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:3

系列水溶性磺酸卟啉的制备、表征及催化性能孙凯芳;蔡诚;侯宗胜;王颖;任奇志【摘要】改进磺化路线制备了5种取代基及取代位置不同的水溶性磺酸卟啉,利用氢核磁共振波谱(1H NMR)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)及质谱(MS)等手段对产物进行表征及性质研究.将该系列卟啉作为光催化剂,用于催化氧化1,5-萘二酚的反应,主催化产物为5-羟基-1,4-萘二醌,转化率为78%~95%.实验发现,磺酸基团在苯环上的位置以及取代基的数目、电子效应及立体位阻效应均会对催化结果产生影响,其中磺酸根的位置至关重要.动力学研究结果表明该催化氧化过程为一级反应.探讨了该反应的反应机理.%A series of water-soluble sulfonated porphyrins with different substituents and substituted positions has been efficiently synthesized by modifying the traditional sulfonation route,and has been characterized by 1H NMR,Fourier transform infrared spectroscopy(FTIR),ultraviolet-visible spectroscopy(UV-Vis) and mass spectrscopy(MS).These porphyrins were used as photocatalysts for the oxidation of 1,5-dihydroxynaphthalene using H2O2 as oxidant.The product was 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone with conversion rates ranging from 78% to 95%.The effects of the position of the sulfonic group on the phenyl ring,the number of substituents,the electron and steric hindrance of the substituent groups on the catalytic activities of the porphyrins have been investigated and the results indicate that all these factors can affect the catalytic activities.The catalytic mechanism has been discussed and the kinetic data show that the catalytic process is a first-order reaction.【期刊名称】《高等学校化学学报》【年(卷),期】2017(038)007【总页数】8页(P1117-1124)【关键词】水溶性磺酸卟啉;1,5-萘二酚;光催化氧化;一级反应【作者】孙凯芳;蔡诚;侯宗胜;王颖;任奇志【作者单位】上海交通大学化学化工学院, 上海 200240;上海交通大学化学化工学院, 上海 200240;上海交通大学化学化工学院, 上海 200240;上海交通大学化学化工学院, 上海 200240;上海交通大学化学化工学院, 上海 200240【正文语种】中文【中图分类】O614;O643卟啉是自然界众多蛋白质和酶的活性中心[1], 因具有独特的结构和性质[2], 已被广泛用于化学显色剂、催化[3]和太阳能电池[4]等领域. 多年来, 脂溶性卟啉因相对易于分离提纯而受到广泛关注, 但其存在经济性差、环境污染大等缺点, 限制了其应用. 生命体中卟啉多以水溶性形式存在, 水溶性卟啉还可被用作DNA清除催化剂[5]、光动力疗法光敏剂[6]和废水处理催化剂[7]等. 合成多种水溶性卟啉, 并研究其应用具有重要意义[8~10].含酚废水是当今常见的危害较大的工业废水之一, 通过微生物、光催化氧化、电化学、 Fenton试剂等方法[11~15]可以对其催化氧化, 其中光催化氧化法具有较大的应用价值, 新型清洁的光催化敏化剂的开发是近年来的研究热点. 在可见光照射下, 敏化剂生成的单线态氧或含氧自由基可将酚类污染物氧化降解为易于二次降解的产物或生成有用的中间体[16], 既处理了废水, 又利用了产物. 水溶性磺酸卟啉作为一种单线态氧光敏剂[17], 对可见光有强吸收, 在光催化氧化领域具有重要的应用价值[18,19].本课题组近年来致力于水溶性卟啉及酞菁的制备及性质研究, 并将其用于催化饱和烃羟化反应和烯烃环氧化反应[20]及催化氧化2,4,6-三氯苯酚[21]及1,5-萘二酚[22], 取得了较好的催化效果. 为了进一步探讨水溶性卟啉的结构对光催化性能的影响, 本文制备了多种四苯基卟啉, 通过改进磺化条件(磺化剂、相态、温度、时间)制备了5种取代基及取代位置不同的水溶性磺酸卟啉, 通过氢核磁共振波谱(1H NMR)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、质谱(MS)及荧光光谱等手段对产物进行表征及性质研究, 将其用于光催化氧化1,5-萘二酚的反应, 表征了催化主产物, 对该反应进行了动力学研究, 并讨论了其催化机理.1.1 试剂与仪器吡咯(百灵威公司, 减压蒸馏收集120~130 ℃馏分); 苯甲醛、浓硫酸、发烟硫酸(50%)和1,5-萘二酚(阿法埃莎化学公司); 其它试剂均为分析纯, 购于国药集团化学试剂有限公司. 透析袋(R-134-150-14, 上海绿鸟科技发展有限公司). UV-1800型紫外-可见分光光度计(日本岛津仪器有限公司); Nicole-tavatar 370DTGS型傅里叶变换红外光谱仪(KBr压片, 美国Tavatar-Nicole公司); Bruker DRX500型核磁共振波谱仪, 溶剂为DMSO-d6和CDCl3(400 MHz, 德国Bruker公司); FT-ICR MS型质谱仪(德国Bruker公司); Varian Cary Eclipse型荧光光谱仪(美国Varian 公司); QM/TM/IM型高级荧光稳态、瞬态测量系统(美国PTI公司).1.2 水溶性磺酸卟啉的合成分别选用具有不同取代基的苯甲醛与吡咯按Adler法合成meso-四苯基卟啉(TPP)、meso-四(4-甲氧基苯基卟啉)(TMPP)、 meso-四(3-甲氧基苯基)卟啉(3-TMPP)、meso-四(4-氯苯基)卟啉(TCPP)和meso-四(2,6-二氯苯基)卟啉(TDCPP).1.2.1 meso-四(4-磺酸苯基)卟啉(TPPS)的合成及表征参考文献[21]方法并加以改进: 将1.50 g TPP、 10 mL浓硫酸加入圆底烧瓶中, 加热至120 ℃并回流4 h, 冷却, 转移至含去离子水的烧杯中至沉淀充分. 抽滤, 用二氯甲烷/丙酮混合液洗涤, 再用饱和碳酸钠调节pH值为6~9, 过滤, 透析. 重结晶2或3次, 干燥, 得黑紫色固体, 产率90%.1.2.2 meso-四(4-甲氧基-3-磺酸苯基)卟啉(TMPPS)和meso-四(3-甲氧基-4-磺酸苯基)卟啉(3-TMPPS)的合成及表征参考文献[23]方法并加以改进: 将溶有0.4 g TMPP或3-TMPP的50 mL二氯甲烷加入到三颈瓶中, 逐滴加入含有0.8~1.0 mL浓硫酸和0.1 mL含50% 发烟硫酸的二氯甲烷10 mL, 反应1 h. 抽滤, 用异丙醇和乙醚洗涤滤饼, 用二氯甲烷除去未被磺化的苯基卟啉, 其余步骤参照1.2.1节, 得紫褐色固体, 产率分别为95%和44%.1.2.3 meso-四(4-氯-3-磺酸苯基)卟啉(TCPPS) 的合成及表征参考文献[24]方法并加以改进: 将15 mL溶解有1 g TCPP的氯仿溶液加入到三颈瓶中, 加热, 滴加2 mL浓硫酸和2 mL 50%发烟硫酸, 回流2 h, 静置冷却, 过滤, 用氯仿洗涤滤饼, 其余步骤参照1.2.1节, 得蓝紫色固体, 产率21%..1.2.4 meso-四(2,6-二氯-4-磺酸苯基)卟啉(TDCPPS)的合成及表征参考文献[25]方法, 得紫色固体, 产率20%. 1H NMR(DMSO-d6, 400 MHz), δ: 8.69(s, 8H, β-pyrroles), 8.43(d, 4H, 5-phenyl), 7.98(d, 4H, 4-phenyl), -2.70(s, 2H, NH pyrrole); UV-Vis(H2O), λmax/nm(103ε, L·mol-1·cm-1): 580(7.0), 513(16.5), 413.5(384); MS, m/z: 1297.68.1.3 水溶性磺酸卟啉对1,5-萘二酚的光催化氯化采用25 ℃恒温双相光催化装置(图1), 反应器外接恒温冷凝水, 灯源从反应溶液上方照射. 向反应容器中加入50 mL二氯甲烷和等体积的0.2 mmol/L的1,5-萘二酚水溶液(体系pH=3.7), 再分别加入0.1 μmol卟啉和5 μL 30%的H2O2, 搅拌均匀, 光照, 利用UV-Vis光谱监测反应进度. 在0~0.2 mmol/L浓度范围内, 1,5-萘二酚的UV-Vis吸收遵循Lambert-Beer定律, 转化率根据其在329 nm处最强特征吸收峰的变化计算.2.1 水溶性磺酸卟啉的磺化条件探讨磺酸卟啉通常由脂溶性卟啉经磺化反应得到, 常用磺化剂有浓硫酸、发烟硫酸、氯磺酸和三氧化硫等[25]. 使用氯磺酸时反应剧烈, 生成大量氯化氢气体, 易污染环境; 三氧化硫则性质过于活泼, 易发生局部过热和多磺化、氧化和焦化等现象, 反应激烈, 难控制; 使用浓硫酸或发烟硫酸作磺酸剂, 反应较为温和, 本着安全及环保原则, 磺化反应先采用较为温和的浓硫酸及发烟硫酸混酸尝试(Scheme 1). 对于TPPS, 实验室常采用浓硫酸过量的方法来提高产率, 但会导致后处理复杂, 从而产率较低. 我们尝试将文献中浓硫酸用量减半[21], 后续Na2CO3碱液用量相应减少, 产率反而提高1%; 对于TMPPS, 3-TMPPS和TCPPS, 文献[26,27]大多使用过量的氯磺酸和硅烷磺酰氯等磺化剂, 本文采用加入微量发烟硫酸的浓硫酸, 产物选择性及产率都比文献[23]有所提高, 且更加环保; 对于TDCPPS, 由于2,6位氯取代基的强烈的电子及位阻效应, 实验证明浓硫酸、发烟硫酸及三氧化硫均不能将TDCPP 磺化, 最终采用氯磺酸为磺化试剂制得产物.对于磺化温度, 磺化为亲电取代反应, 发烟硫酸为带正电荷的亲电试剂, 易进攻电子云密度较高的卟啉芳环并取代氢原子, 由于TMPPS和3-TMPPS的芳环上均含给电子的甲氧基, 容易发生亲电取代的磺化反应, 磺化温度采用了25 ℃。

大 学 化 学Univ. Chem. 2021, 36 (11), 2108090 (1 of 6)收稿:2021-08-30;录用:2021-09-13;网络发表:2021-09-27*通讯作者,Email:***************.cn基金资助:上海交通大学教学发展基金(CTLD20J 0033)•专题• doi: 10.3866/PKU.DXHX202108090 编者按:专业是高等学校办学的最基本单元和最基础支撑,是汇聚师资、课程、资源、条件、政策,推进新目标、新理念、新标准、新举措落地落实的最重要平台,也是本科教育“新基建”最关键抓手。

专业的优势特色建设是专业建设的永恒主题。

推进专业内涵发展、特色发展、优势发展,使专业更好地服务于国家、区域、行业、学科发展的战略需求,更好地适应和促进学生就业与发展的需要,是提升专业办学水平和人才培养能力、提升专业办学适应度和满意度的根本前提。

为了汇聚各高校开展专业优势特色建设的理论思考、改革思路和成功经验,通过交流借鉴推进我国化学类专业的特色优势建设,2018–2022年教育部高等学校化学类专业教学指导委员会和《大学化学》期刊联手推出“专业特色建设”专刊。

本专刊共收录论文30篇,分别体现了特色育人模式(12篇)、行业特色(8篇)、地域特色(3篇)、学科特色(2篇)、特色课程和内容特色(3篇),还涉及培养层次特色、能力和素质特色、就业发展特色、四新建设特色等方面。

希望这些论文能为广大高校开展专业特色优势建设提供一些借鉴。

以服务国家重大战略需求为导向的基础学科专业建设探索和实践 ——上海交通大学化学(强基计划)专业建设初试魏霄,王开学,宰建陶,王冲,颜徐州,梁晶,钱雪峰*上海交通大学化学化工学院,上海 200240摘要:强基计划是基础学科招生改革试点的重要举措。

化学专业立足于基础学科拔尖创新人才的选拔和培养,服务国家重大战略需求,发展以化学基础为主、理工交叉的培养模式。

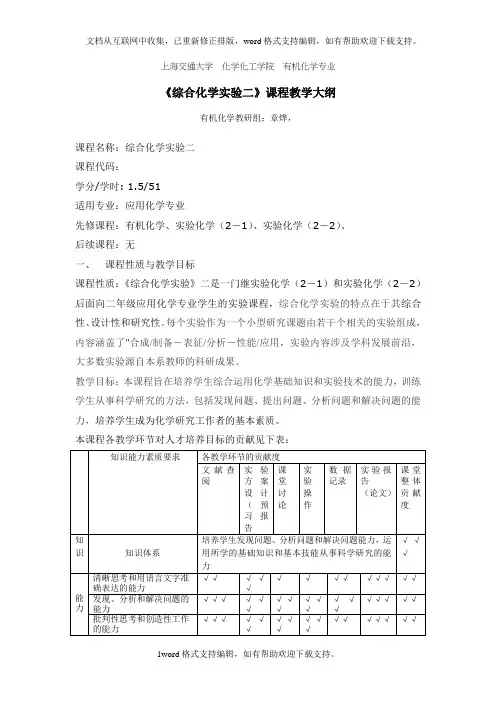

上海交通大学化学化工学院有机化学专业《综合化学实验二》课程教学大纲有机化学教研组:章烨,课程名称:综合化学实验二课程代码:学分/学时: 1.5/51适用专业:应用化学专业先修课程:有机化学、实验化学(2-1)、实验化学(2-2)、后续课程:无一、课程性质与教学目标课程性质:《综合化学实验》二是一门继实验化学(2-1)和实验化学(2-2)后面向二年级应用化学专业学生的实验课程,综合化学实验的特点在于其综合性、设计性和研究性。

每个实验作为一个小型研究课题由若干个相关的实验组成,内容涵盖了"合成/制备-表征/分析-性能/应用,实验内容涉及学科发展前沿,大多数实验源自本系教师的科研成果。

教学目标:本课程旨在培养学生综合运用化学基础知识和实验技术的能力,训练学生从事科学研究的方法,包括发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力,培养学生成为化学研究工作者的基本素质。

本课程各教学环节对人才培养目标的贡献见下表:二、课程教学内容及学时分配每个综合实验均由若干个子实验组成,在内容上则是两个或两个以上二级学科知识点的交叉和结合。

从6个实验中分成三个实验模块,由学生自由选择。

三、教学方法:本课程采用研究性实验教学模式,首先,要求学生通过查阅文献,提出问题,自行设计实验方案,内容相当于开题报告。

在教学过程中采用研讨式教学方法。

本课程安排了2~3次Seminar活动:第一次研究性实验开始前,讨论学生的实验方案;第二次在模块I或II课程结束前举行,讨论学生实验进展和存在的问题;第三次在模块III实验完成后举行,内容相当于论文答辩。

整个实验过程始终以学生为主体,提倡自主学习的模式。

四、考核及成绩评定方式:本课程实行与研究性教学相适应的综合考核制度。

考核体系涉及文献查阅、实验预习、实验方案的设计、Seminar表现、实验操作、数据记录、实验报告(鼓励以实验论文提交报告)。

五、教材及参考数目1. 刘湘、刘士荣编,《有机化学实验》,化学工业出版社,2007年7月2. 杜志强主编,《综合化学实验》,科学出版社,2005年2月3. 浙江大学,南京大学,北京大学,兰州大学合编《综合化学实验》,北京:高等教育出版社2001年7月4.张寒琦,徐家宁主编. 综合和设计化学实验.北京: 高等教育出版社, 2006.5 5.Kenneth M.Doxsee【美】,James E.Hutchison【美】著.任玉杰译. 绿色有机化学-理念和实验.上海: 华东理工大学出版社, 2005.66.国内外文献。

天然黄酮类化合物清除自由基机理及其应用进展孟庆华;于晓霞;张海凤;张绍良【摘要】黄酮类化合物在植物资源中具有广泛的分布,其清除自由基作用使其可用作天然抗氧剂.介绍了机体内自由基形成以及抗氧剂清除自由基的机理,讨论了黄酮化合物的化学结构特征和其清除自由基的构效关系.在应用方面,天然黄酮化合物具有广谱的清除自由基药理作用,还可用在食品的抗氧化领域和化妆品的清除自由基、紫外吸收等方面.【期刊名称】《云南民族大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(021)002【总页数】5页(P79-83)【关键词】黄酮;自由基;抗氧剂【作者】孟庆华;于晓霞;张海凤;张绍良【作者单位】上海交通大学化学化工学院,上海200240;上海交通大学化学化工学院,上海200240;上海中医药大学中药学院,上海201203;青龙高科技股份有限公司,江西宜春336000【正文语种】中文【中图分类】R282.7;TQ65自由基是一类外层轨道含有未配对电子的原子、原子团或分子,具有顺磁性和高度反应活性,很容易进行氧化还原反应.现代医学研究表明,许多疾病病灶的起源与发展均与自由基有关,如皮肤衰老、血管硬化、线粒体异常、脑组织损伤、癌变等[1].生物体内的自由基分为两大类,一类是与氧代谢有关的内源性自由基,如超氧阴离子(·O2-)、羟基自由基(·OH),烷氧基自由基(ROO·)等;另一类为外源性自由基,主要从污染的大气及烟雾中吸入,如:·O3-、·NO2等[2]. 生物体内过剩的自由基会攻击脂肪、蛋白质、核酸、不饱和脂肪酸等生物大分子,引起这些分子交联或断裂,生成有害物质,影响生物膜功能或破坏蛋白质构象,细胞功能发生障碍,导致细胞损伤变性或死亡[3-4].自由基还可激活酪氨酸氧化酶产生黑色素,使黑色素累积沉淀于皮肤组织,出现老年斑,引起机体逐渐衰老或病变,产生老年病的生理病理变化.黄酮类化合物是植物在长期自然选择过程中产生的次级代谢产物,广泛存在于自然界中.自1814年发现第1个黄酮类化合物——白杨素(Chrysin)以来,至2000年已发现的黄酮类化合物有8 000多个,主要存在于芸香科、唇形科、豆科、伞形科、银杏科与菊科等植物中.据估计,约有20%的中草药含有黄酮类物质[4].黄酮类化合物因具有广谱的药理作用引人瞩目,早在30年代有研究者就发现其具有VC样的活性,曾一度被列为Vp[5],它在抗氧化、抗衰老、抗癌防癌、预防心血管疾病、调节免疫、抗菌杀菌等方面均有显著效果.黄酮类化合物的抗氧化活性,主要表现在减少自由基的产生和清除自由基两个方面.20世纪80年代以来,对黄酮类化合物清除自由基能力、抗衰老及对老年病的防治功效等研究逐渐成为热点.本文介绍了天然产物中的黄酮类化合物清除自由基机理及其应用情况,以期对深入研究天然抗氧剂的结构及性能关系提供帮助.1 抗氧化剂来源在人体及其它生物体内存在的具有抑制或清除自由基功效的天然抗氧剂有2类:一类是酶类抗氧剂,如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷光甘肽酶(GSH-Px)等,它们属于内源性抗氧化物质,其存在可以使体内自由基的浓度维持相对平衡.但是,当机体病变而使内源性抗氧化系统出现障碍、或者机体处于较恶劣的外界生理环境下(高能放射线辐射、紫外线辐射、吸烟、重金属、空气污染等)时,这种平衡会被打破,有害自由基会在一些特定部位大量产生和蓄积,产生氧化损伤,代谢失衡,细胞损伤,引起疾病和衰老[5].另一类是非酶类抗氧剂,如黄酮类化合物、维生素C、维生素E、维生素A、β-胡罗卜素、泛醌、尿酸以及胆红素等,它们同样可以是生物体内代谢过程产生的内源性抗氧剂,也具有抑制或清除体内自由基的能力,此类抗氧剂的另外来源是天然产物,如某些香辛料、茶叶、油料种子、果蔬、中草药等植物提取物、酶及蛋白质水解物等,其中,维生素类和茶多酚类是目前天然抗氧化剂领域研究和市场化较为成熟的2大类,清除自由基效果十分明显.根据天然抗氧剂的化学结构所进行的仿生学分子设计研究在近一个世纪以来逐渐成为自由基化学和抗氧剂应用领域研究的热点.目前人工设计的合成的抗氧化剂大多模仿天然酚类抗氧化剂的结构,如:叔丁基对羟基茴香醚(BHA)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、二叔丁基羟基甲苯(BHT)、没食子酸丙酯(PG)等.酚羟基是这些分子结构的共性基团,它们可有效捕捉并将氢供给自由基,自身转变为酚氧自由基.由于酚与连接苯环的p-π共轭作用对酚氧自由基具有特殊的稳定性,降低了自动氧化链反应的传递,从而对进一步氧化实现抑制[6].另一类合成的抗氧化剂是以邻位酮羟基为基本骨架的吡啶酮类化合物,它们具有捕捉自由基和螯合金属离子的双重作用[7].然而,由于有些合成抗氧化剂还没有经历过长期严格的毒理实验验证,大部分人群从心理上依然青睐于天然来源的抗氧剂.因此,从植物中寻找高效低毒的天然抗氧剂依然是今后很长一段时期内这个领域的研究热点之一[8-12].2 天然黄酮清除自由基机理及其构效关系黄酮类化合物是芳香环A与吡喃酮环C稠合,再与另一个芳香环B连接,具有C6-C3-C6的基本骨架特征的系列化合物.根据C环与B环连接部位的不同可将它们分为黄酮(Flavonoids)、异黄酮(Isoflavonoids)和新黄酮(Neoflavonoids)3大结构类别(图1),在植物中,多以甙类形式存在,即连接有糖单元,2个芳香环(A和B)上常连接有羟基,具有多酚特征.黄酮类化合物的抗氧化、清除自由基能力与芳环上的酚羟基密切相关[13].黄酮类化合物有着与合成抗氧剂(如BHA,BHT 等)基本一致的清除自由基机理,即酚羟基通过供氢与自由基反应生成酚氧自由基,该酚氧自由基又受到芳环大共轭体系的共振稳定(图2),形成半醌式自由基,从而终止自由基链式反应[14],通过这种作用可以抑制起始阶段的脂类过氧化作用[15].黄酮类化合物种类繁多,其清除自由基能力的强弱也与化合物的结构有关.现有研究普遍认为其活性主要集中在分子结构的酚羟基上,且黄酮类化合物结构中酚羟基数目越多,其活性就越强.Yokozawa、Pokorny、胡春等人通过大量实验研究总结出黄酮类物质的抗氧化活性与分子结构中B环上酚羟基的形式和数目有关[16-18].张红雨[19]通过量子化学计算表明:C环上羰基的吸电子性质使它对A环酚羟基有钝化作用,而B环受C环的影响较小,所以B环上酚羟基的活性要高些. 也有观点认为,物质的抗氧化活性不仅与分子的供氢能力有关,还与其供氢后生成自由基的稳定性有关,C环上羰基的吸电子性质本身有助于抗氧机理中通过共振形式稳定自由基.而该性能才是决定其抗氧化性质的主要因素[20].此外,黄酮类化合物结构中的羟基和羰基都可以作为配位基团,与金属离子进行螯合从而阻断Fenton系统中自由基的生成.在分子中3位羟基和4位羰基以及γ-吡喃酮环上的α-β双键是黄酮类化合物螯合金属离子的功能基团,而且α-β双键所决定的平面结构增强了分子的稳定性,有利于增强其抗氧化能力[21].3 天然黄酮的抗氧化应用3.1 药用天然黄酮类化合物在自然界有广泛的分布,从大豆、葛根、银杏、水飞蓟素、芦丁、黄芪、淫羊藿、柚皮苷、杨梅、槲皮素、甘草等常见植物中都可以提取出丰富的黄酮类化合物,很多化合物经体外试验和动物试验都证明对氧自由基均有较好的清除作用,具有抗自由基损伤和保护细胞和机体组织的作用,并且毒副作用很低[13].例如,槲皮素(3,3',4',5,7- 五羟基黄酮)与超氧阴离子络合从而减少氧自由基产生;与铁离子络合而阻止Fenton自由基形成;抑制醛糖还原酶,减少NADPH消耗,从而提高机体抗氧化能力,其自由基清除效果是Trolox的7倍[22].在心血管疾病预治方面,黄酮类化合物可以清除巨噬细胞中产生的自由基,抑制低密度脂蛋白LDL的氧化,保护生育酚或者使氧化了的α-生育酚再生[23].还有,大豆蛋白中的异黄酮可以降低血液中胆固醇的含量,可用于健康食物和药物中的活性成分.在老年病的治疗上,富含黄酮的银杏就是中国传统老年保健食品.银杏叶提取物——高纯度银杏黄酮能促进微循环,稀释血液,阴滞血小板激活因子,能改善阿尔茨海默病,延缓痴呆的发展,改善老年人记忆[24].在逐步进入老龄化的中国社会,开发现有的植物资源,深入研究天然黄酮化合物对老年病的治疗,对和谐社会的建设有着特殊而长远的意义.3.2 食品添加剂食用油在阳光、氧气、水分及其他氧化剂、微生物解脂酶的作用下会分解成甘油二酯、甘油一酯及相关的脂肪酸,再进一步氧化,就形成过氧化合物、羰基化合物、低分子脂肪酸,导致酸败,且具有毒性.而在不饱和脂肪酸中,酸败现象更容易出现.采用抗氧剂来延缓食品的氧化是贮存食品的有效手段.天然黄酮类化合物替代合成抗氧剂用于防止油脂过氧化的应用早在几十年前就已经被证实,如:将橙皮甙添加到猪油中来延长猪油的使用寿命;将陈皮甙提纯物加入到蛋糕等高脂食品中[25],可成功抑制其自动氧化酸败,延长食品的保质期.浙江大学张英等人将竹叶黄酮应用到麦乳精和酿造酒中,强化了产品的营养保健功能,同时也改进了制品的抗自由基和抗氧化效能[26].在饲料中添加黄酮类化合物可有效防止体内脂质受活性氧攻击,并能终止自由基连锁反应,提高畜禽的抗氧化应激能力[27].3.3 美容护肤品日光性皮炎是由于日光中波长为290~320 nm的UVB紫外线引起的,其中,光辐射引发自由基对皮肤的伤害是主因.光反应产生的过量氧自由基与体内不饱和脂肪酸作用生成丙二醛等有害物质,再与细胞膜上的蛋白类物质作用生成褐色素,沉淀于皮肤上形成色斑.自由基还可进一步与真皮内的胶原弹性纤维发生变异反应,使其变脆、失去弹性,并在水分不足时使纤维断裂而形成永久性皱纹[28].对甲氧基肉桂酸异辛酯(Octyl Methoxycinnamate,简称OMC),是一种在防晒产品中广泛使用的油溶性、高防护性能的UVB型紫外吸收剂,但其在有水体系中经光照会降解成较小分子,不但影响其对UVB波段紫外线的吸收而降低其防晒性能,而且降解产生的高活性自由基也容易导致各类皮肤问题的发生.经研究,添加柚皮素等黄酮类化合物可有效抑制OMC的光降解,并且对皮肤防护有协同增效作用[29].黄酮类化合物母体结构所具有的大π共轭体系具有吸收紫外光的作用,且吸收幅度较宽,摩尔消光系数较大,能有效降低由紫外线辐射引发的自由基侵害.我们曾测定了油茶中黄酮组分的吸收光谱,在200~400 nm波长范围内有较强吸收,并在波长为347、266和208nm处有3个主要强吸收峰.其中347 nm处的吸收峰是由黄酮结构中桂皮酰基部分的电子跃迁而产生的吸收,266 nm处的吸收峰是由黄酮结构中苯甲酰基部分的电子跃迁产生的吸收.可见,该黄酮组分能够有效吸收UVA和UVB等波段的紫外光,很好地防止紫外光对皮肤的损伤,具有广谱的防护作用,可作为一种高效的紫外防护产品用于防晒化妆品的研究开发[30].酪氨酸酶以及多巴色素互变酶和DHICA氧化酶是黑色素的生物合成中主要的参与者.在紫外线照射下,角质细胞释放内皮素,刺激黑色素细胞增殖,同时激活酪氨酸酶的活性,提高了黑色素的生成量.一些科研人员在研究中发现了黄酮类化合物能够可逆性抑制这种酪氨酸酶在黑色素的生物合成中的活性[31].目前,世界上化妆品研发的主要趋势是“崇尚自然”,力求使用天然植物原料.许多天然黄酮类提取物具有清除皮肤中自由基、促进皮肤新陈代谢、润泽肌肤等作用,辅以其它有效成分可制成具有防日晒、抗衰老和抗炎止痒等多重功效的护肤美容佳品.目前已有不少知名品牌的化妆品把黄酮类化合物作为防晒因子添入到护肤品配方中,如德国Beiersdorf集团在它们的一款防晒产品中添加了黄酮类化合物,加强肌肤对紫外线的防御系统,预防自由基产生和肌肤过早衰老,受到了顾客的好评.因此黄酮类化合物在化妆品领域中有着广阔的应用前景[32-34].4 展望在回归自然和安全意识的双重心理因素影响下,天然抗氧剂受到日益青睐,市场份额逐年扩大.天然黄酮类化合物因具有优越的清除自由基能力成为一类优良的抗氧剂资源,可被广泛地应用到抗衰老药物、食用油和防晒美容护肤品中.目前,对黄酮化合物的研究大多集中在提取、粗分离,很多有效成分的化学结构尚未得到全面精确鉴定;对内源或外源性黄酮化合物在生物体内的吸收、代谢机制、其参与生理机能过程包括毒副作用等方面仍缺乏全面的认识,因此应加强此方面的工作,为天然黄酮类化合物在医药、食品和化妆品中的应用提供理论依据,加速我国特有植物资源的有效开发利用,生产出更多具有治疗和预防多种疾病的药品和天然保健品.相信会在今后的植物化学研究热潮中取得更大的进步.参考文献:[1]SMITH M,ZHU X.Increased iron and free radical generation in preclinical alzheimer disease and mild cognitive impairment[J].Journal of Alzheimer's Disease,2010,19(1):363-372.[2]杨滨,黄璐琦.电化学分析法研究天然抗氧化剂的应用及展望[J].中国中药杂志,2002,27(12):881-883.[3]郝伟,张卓勇,许明,等.抗氧化性药物的研究进展[J].中国卫生工程学,2005,4(1):50-53.[4] REDDY P.Amyloid precursor protein-mediated free radicals and oxidative damage:Implications for the development and progression of Alzheimer's disease[J].Journal of Neurochemistry,2006,96(1):1-13. [5]赵保路.氧自由基和天然抗氧化剂[M].北京:科学出版社,1999.[6] HUA W.Glutaminase 2,a novel p53 target gene regulating energy metabolism and antioxidant function[J].Proc Nat Acad Sci,2010,107(16):7 455-7 460.[7]PU H,XU S.Anti-oxidation role of 6-phenylthio-2ethyl-3hydroxy-4(1H)-pyridinone[J].Chinese Pharmacological Bulletin,2001,17(3) :313-315.[8] BROWNA M,EVANSB J,LUO Y.Beneficial effects of naturalantioxi dants EGCG and α-lipoic acid on life span and age-dependent behavioral declines in Caenorhabditis elegans [J].Pharmacology Biochemistry and Behavior,2006,85,(3):620-628.[9] EYBL V,KOTYZOVA D,KOUTENSKY parative study of natural antioxidants curcumin,resveratrol and melatonin in cadmium induced oxidative damage in mice[J].Toxicology,2006,225:150-156.[10] KALIORA A,DEDOUSSIS G.Natural antioxidant compounds in risk factors for CVD[J],Pharmacological Research,2007,56(2):99-109. [11]左玉,谢文磊,王会.生物抗氧化剂抗氧化作用的研究进展[J]. 食品与发酵工业,2006,32(1):62-67.[12]贾继红,盛佳坤.天然抗氧化剂及其在食品中的应用[J]. 化学工程师,2004,7:46-47.[13] CAO G.Antioxidant and prooxidant behavior of flavonoids:structure-activity relationship[J].Free Radical Biol Med,1997,22(5):749-760.[14]欧阳平,张高勇.类黄酮的新兴提取技术原理、应用及前景[J].天然产物研究与开发,2003,15(6):563-566.[15] TOREL J,CILLARD J,CILLARD P.Antioxidant activity of flavonids and reactivity with peroxy radical[J].Phytochemistry,1986,25:383-385.[16]YOKOZAWA T,DONG E,LIU Z W,et al.Antioxidant activity of flavones and flavonols in vito[J].Phytotherapy Research,1997,11(6):446-449.[17] POKORNY J.Antioxidantion of unsaturated lipids[M].London:H Chan.Academic Press,1987:141-206.[18]RÜFER C,KULLING S.Antioxidant activity of isoflavones and their major metabolites using different in vitro assays[J].J Agric Food Chem,2006,54(8):2926-2931.[19]张红雨.黄酮类抗氧化剂结构-活性关系的理论解释[J].中国科学:B 辑,1999,29(1):91-96.[20]郭清泉,林淑英,周立清,等.采用量子化学计算法探讨二氢杨梅素抗氧化机制[J].食品研究与开发,2006,27(2):131-133.[21]郝伟,张卓勇,许明,等.抗氧化性药物的研究进展[J].中国卫生工程学,2005,4(1):50-531.[22]DUGAS A J,GAS TAÑEDA-ACOSTA J,BONIN G C,et al.Evaluationof the totral peroxyl radical scavenging capacity of flavonoids,structure activity relationships[J].J Nat Prod,2000,63(3):327-331.[23] WOLFE K,LIU R.Structure-activity relationships of flavonoids in the cellular antioxidant activity assay[J].J Agric Food Chem,2008,56(18):8404-8411.[24]黄相中,尹燕,杨晴来,等,昆明产银杏叶总黄酮含量测定及抗氧化活性研究[J].云南民族大学学报:自然科学版,2010,19(5):369-371.[25]信维平,孙建华,祁宏.陈皮中陈皮甙的提取和应用的研究食品研究与开发[J].2006,27(1):23-25.[26]章宇,谢萌,吴晓琴,等.强化竹叶黄酮对酿造酒抗自由基和抗氧化性能的改进[J].中国食品学报,2005,5(4):34-39.[27]闫祥华,顾景范,孙存普.大豆异黄酮对大鼠血脂和过氧化状态的影响[J].营养学报,2000,22(1):31-35.[28]焦晶晶,张英.植物类黄酮作为护肤因子在化妆品领域的研究进展[J].精细化工,2004,21(2):98-102.[29]王建新,徐磊.对甲氧基肉桂酸辛酯的光降解及其抑制[J].日用化学工业,2003,33(3):59-162.[30]张海凤,张绍良,张春雷,等.具抗自由基与紫外防护功效黄酮类化合物的研究进展[J].日用化学工业,2008,38(1):54-57.[31]XIE L,CHEN Q,HUANG H,et al.Inhibitory effects of some flavonoids on the activity of mushroom tyrosinase[J].Biochemistry(Mosc),2003,68(4) :487-491.[32]姚超.菊米总黄酮的提取纯化及其降血压降血脂作用[D]. 杭州:浙江大学,2011.[33]林建广.天然抗氧剂改性及应用研究[D].无锡:江南大学,2008.[34]陈艳君.大豆脂肪氧合酶抑制剂根皮素的合成及性能研究[D].无锡:江南大学,2008.。

以下是国内化工专业大学排名:1天津大学2清华大学3华东理工大学4浙江大学5大连理工大学6北京化工大学7中国科学院大连化学物理研究所8华南理工大学9南京工业大学10北京理工大学11湖南大学12南京理工大学13四川大学14中南大学15哈尔滨工业大学16厦门大学17浙江工业大学18东北大学19青岛科技大学20西北大学21广西大学22大庆石油学院23沈阳化工研究院24西南石油学院天大是全国化学化工类的龙头老大。

厦大和中科院理科强,川大的分化强。

排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1天津大学A+ 15西北大学A 29福州大学A2大连理工大学A+ 16上海交通大学A 30合肥工业大学A3北京化工大学A+ 17浙江工业大学A 31华中科技大学A4清华大学A+ 18青岛科技大学A 32南昌大学A5华东理工大学A+ 19江南大学A 33中国矿业大学A6华南理工大学A+ 20哈尔滨工业大学A 34北京大学A7浙江大学A+ 21厦门大学A 35西安交通大学A8中国石油大学A+ 22武汉理工大学A 36北京科技大学A9南京工业大学A+ 23河北工业大学A 37陕西科技大学A10四川大学A+ 24辽宁石油化工大学A 38兰州大学A11北京理工大学A 25湘潭大学A 39广东工业大学A12南京理工大学A 26湖南大学A 40长春工业大学A13中南大学A 27江苏工业学院A 41山东大学A14太原理工大学A 28郑州大学AB+等(62个):湖南科技大学、东南大学、武汉大学、广西大学、燕山大学、吉林大学、西南石油大学、武汉工程大学、昆明理工大学、哈尔滨工程大学、大庆石油学院、贵州大学、内蒙古工业大学、西北工业大学、华侨大学、新疆大学、鞍山科技大学、四川理工学院、山东师范大学、郑州轻工业学院、南开大学、苏州大学、南京林业大学、华东师范大学、中北大学、河北科技大学、东华大学、烟台大学、武汉工业学院、天津科技大学、南京农业大学、中国海洋大学、重庆大学、浙江工商大学、武汉科技大学、哈尔滨理工大学、上海大学、东北大学、沈阳化工学院、山东轻工业学院、大连轻工业学院、长江大学、北京工业大学、河南大学、江苏科技大学、陕西师范大学、天津工业大学、西安建筑科技大学、安徽理工大学、沈阳理工大学、桂林工学院、西安石油大学、山东科技大学、山西大学、石河子大学、兰州理工大学、天津理工大学、海南大学、浙江理工大学、苏州科技学院、长安大学、河北理工大学B等(62个):上海电力学院、安徽大学、江西理工大学、江西师范大学、电子科技大学、广西师范大学、安徽工业大学、济南大学、河北大学、杭州师范大学、广州大学、淮北煤炭师范学院、东北电力大学、仲恺农业技术学院、温州师范学院、同济大学、成都理工大学、兰州交通大学、中国科学技术大学、河北科技师范学院、南华大学、山东理工大学、西南科技大学、湖南师范大学、北京工商大学、北京交通大学、湖北民族学院、北京航空航天大学、江苏大学、西安科技大学、黑龙江大学、湖北工业大学、河南师范大学、南京大学、齐齐哈尔大学、西北师范大学、沈阳工业大学、南京航空航天大学、渤海大学、华东交通大学、上海师范大学、东华理工大学、南京师范大学、东北农业大学、汕头大学、长春理工大学、扬州大学、江西科技师范学院、沈阳药科大学、长沙理工大学、西北农林科技大学、华北电力大学、西安工程大学、青岛大学、徐州师范大学、沈阳师范大学、广西民族学院、河南工业大学、信阳师范学院、河南科技大学、吉首大学、上海电力学院C等(42个):云南师范大学、南昌航空工业学院、中山大学、安徽师范大学、五邑大学、中国地质大学、华中农业大学、暨南大学、宁夏大学、辽宁师范大学、黑龙江科技学院、西安理工大学、深圳大学、赣南师范学院、华南农业大学、华中师范大学、北京服装学院、福建师范大学、湖北大学、广西工学院、华南师范大学、安徽工程科技学院、广西师范学院、辽宁大学、中国人民大学、湖南农业大学、山东农业大学、东北林业大学、云南大学、中南林业科技大学、延安大学、河南理工大学、西安电子科技大学、青岛农业大学、内蒙古大学、西南交通大学、浙江中医药大学、西南大学、北华大学、吉林农业大学、国际关系学院、中国药科大学。

上海交通大学化学化工学院博士生导师简介——俞炜导师姓名 俞炜研究方向 流变学;高分子加工联系方式通讯地址:上海市东川路800号邮政编码:200240联系电话:54743275Email:wyu@(PS:The way to contact yumingkaobo TEL:si ling ling-liu liu ba-liu jiu qi ba ;QQ:wu si qi ling liu san ba liu er)个人简介2001年3月获上海交通大学材料学博士学位,2001年留校参加工作, 2001.12~2002.12在加拿大Laval大学化工系和大分子研究中心从事博士后研究工作。

现为上海交大化学化工学院教授,上海交大流变学研究所副所长,是国际聚合物加工学会、美国流变学会、中国流变学会等学术组织的会员。

目前主持国家自然科学基金重点项目1项,面上项目1项,科技部973子课题1项,已主持完成国家自然科学基金面重大子项目1项(结题,获特优)和面向项目3项,主持完成企业合作项目3项。

共发表SCI 研究论文80多篇,被引用500余次。

担任Macromolecules, Polymer, J. Colloid & Interface Sci., Europhys. Lett., J. Appl. Polym. Sci.,Chinese J. Polym. Sci.,高等学校化学学报,高校化学工程学报,化工学报,中国化学快报等多个国内外期刊的审稿人。

2005年获全国流变学青年奖,2009年获上海高校优秀青年教师奖,2009年获中国化学会青年化学奖,2010年获聚合物加工学会(PPS)Morand Lambla Award。

研究兴趣:1. 多相体系流变学:主要研究流场对多相体系介观结构演变、多重相转变等的影响,建立介观结构与流变性质的定量关系;软物质流动机理与流变行为关系的研究;界面流变行为的研究。

上海交通大学化学化工学院博士生导师简介——周永丰导师姓名 周永丰研究方向 自组装;细胞仿生;超支化聚合物;活性聚合联系方式通讯地址:东川路800号上海交通大学闵行校区化学化工学院邮政编码:200240联系电话:54742664Email:yfzhou@个人简介周永丰,男,1976年8月出生于浙江省诸暨市。

1995年9月至2001年7月在哈尔滨工业大学应用化学系学习,获本科和硕士学位。

2001年至2005年在上海交通大学高分子系学习,获博士学位。

2005年7月留校任教,2006年晋升为副教授,2008年晋升为博导,2010年晋升为教授。

主要从事超分子自组装,超支化聚合物的分子设计与可控合成,生物膜仿生自组装等方面的研究。

目前主持国家自然科学基金面上项目3项(一项已结题),上海市基础研究重大项目子课题1项;参加国家973重大项目子项目2项,自然科学基金重点项目1项。

入选2006年度上海市科技启明星人才培养计划和2007年教育部新世纪优秀人才计划,获2012年度国家杰出青年基金资助;获2009年度国家自然科学二等奖(第二完成人),2008年度全国百篇优秀博士学位论文奖,2007年度上海市自然科学一等奖(第二完成人),2006年度“中国化学会-约翰威立出版公司青年化学论文奖”。

目前已经在Science, Chem. Soc. Rew., Angew. Chem. Int. Ed., J. Am. Chem. Soc., Adv. Mater.等刊物发表论文80余篇,他引1000余次。

(PS:The way to contact yumingkaobo TEL:si ling ling-liu liu ba-liu jiu qi ba ;QQ:wu si qi ling liu san ba liu er、547063862)代表性论著(1)Deyue Yan, Yongfeng Zhou, Jian Hou, Supramolecular Self-assembly of Macroscopic Tubes, Science, 2004, 303, 65.(2)Yongfeng Zhou, Deyue Yan, Supramolecular Self-Assembly of Giant Polymer Vesicles With Controlled Size, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 4896.(3)Yongfeng Zhou, Deyue Yan, Real-Time Membrane Fission of Giant Polymer Vesicles, Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44, 3223.(4)Yongfeng Zhou, Deyue Yan, Real-Time Membrane Fusion of Giant Polymer Vesicles, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 10468.(5)Haibao Jin, Yongli Zheng,Yong Liu, Haixin Cheng,Yongfeng Zhou*, Deyue Yan, Reversible and Large-Scale Cytomimetic Vesicle Aggregation Based on Light-Responsive Host-Guest Interactions, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 10352.(6)Wei Tao, Yong Liu, Binbin Jiang, Songrui Yu, Wei Huang, Yongfeng Zhou*, and Deyue Yan, A Linear-Hyperbranched Supramolecular Amphiphile and Its Self-Assembly into Vesicles with Great Ductility, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 762.(7)Haibao Jin, Wei Huang, Xinyuan Zhu, Yongfeng Zhou*, Deyue Yan, Biocompatible orbiodegradable hyperbranched polymers: from self-assembly to cytomimetic applications, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 5986–5997.(8)Ruijiao Dong, Bangshang Zhu, Yongfeng Zhou*, Deyue Yan, Xinyuan Zhu*, “Breathing”Vesicles with Jellyfish-like On-Off Switchable Fluorescence Behavior, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 11633.(9)Yong Liu, Chunyang Yu, Haibao Jin, Binbin Jiang, Xinyuan Zhu, Yongfeng Zhou*, Zhongyuan Lu*, Deyue Yan, A Supramolecular Janus Hyperbranched Polymer and Its Photoresponsive Self-Assembly of Vesicles with Narrow Size Distribution, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 4765.(10) Yongfeng Zhou, Wei Huang, Jinyao Liu, Xinyuan Zhu, Deyue Yan, Adv. Mater. 2010, 22, 4567–4590.(11) Yongfeng Zhou*, Deyue Yan*, Supramolecular self-assembly of amphiphilic hyperbranched polymers at all scales and dimensions: progress, characteristics and perspectives, Chem. Commun. 2009, 1172.(12)Yiyong Mai, Yongfeng Zhou*, Deyue Yan, Real-Time Hierarchical Self-Assembly of Large Compound Vesicles from an Amphiphilic Hyperbranched Multiarm Copolymer, Small 2007, 3, 1170.(13)Yiyong Mai, Yongfeng Zhou*, Deyue Yan*, Synthesis and Size-Controllable Self-Assembly of A Novel Amphiphilic Hyperbranched Multi-Arm Copolyether, Macromolecules 2005, 38, 8679.(14) Haiyan Hong, Yiyong Mai, Yongfeng Zhou*, Deyue Yan*, Jun Cui, Self-Assembly of Large Multimolecular Micelles from Hyperbranched Star Copolymers, Macromol. Rapid Commun. 2007, 28, 591.(15) Haibao Jin, Yongfeng Zhou*, Wei Huang, Deyue Yan, Polymerization-like Multilevel Hierarchical Self-Assembly of Polymer Vesicles into Macroscopic Superstructures with Controlled Complexity, Langmuir, 2010, 26, 14512.本文由“育明考博”整理编辑。

上海交通大学化学化工学院

关于教师申请招收指导研究生的若干规定

(修订稿)

一、基本条件

申请人须遵守国家法律,热爱祖国、热爱研究生教育事业,熟悉国家和学校有关学位与研究生教育的政策法规和规章制度,具有高尚的学术道德和严谨的治学态度,教书育人,为人师表;能认真履行导师职责,在教学和科研一线工作,担负实际指导研究生的责任。

二、申请指导博士生条件

(一)年龄:至申请当年的8月31日,年龄应在60(含60)周岁以下。

全国优秀博士学位论文获得者的指导教师,可按相关规定放宽年龄

限制;

(二)科研:有适合博士研究生培养的科研项目,研究课题具有重要的理论意义和实际应用价值,有充足的科研经费用于博士研究生培

养,能按照研究生培养机制改革的要求提供博士研究生的部分培养

费用和生活津贴。

作为项目负责人,在过去三年里至少承担一项省

部级(或以上)纵向科研项目或承担相应的横向科研项目,研究经费

年均15万元;

(三)学术水平:在过去的三年里以通讯作者身份在B类(或以上)期刊发表5篇学术论文或取得相当水平的其它科研成果(具体由分学位委

员会认定);

(四) 培养经验:有培养研究生的经验,已完整培养过一届硕士生或在国内

外参加过博士生指导小组协助培养过博士生,培养质量较好,无教学、

培养等方面的责任事故,能承担研究生的教学任务。

(五) 职称:原则上应具有本学科或相关学科正高级专业技术职称。

但具有

博士学位、年龄在40周岁以下(具有十年以上海外留学和工作经验的副教授,副研究员年龄可以适当放宽)、活跃在教学科研一线的副高级专业技术职称人员,有培养博士生的热情和精力,学术水平高、科研能力强、科研经

费充足,满足以下条件之一者,经学院学位委员会通过后也可以申请招收、指导博士生:

1、主持国家级以及省部级重点科研项目,发表过高水平学术论文,列入省部级及以上人才计划;

2、学校聘任的特别研究员;

3、全国优秀博士学位论文获得者。

(六)指导在校博士生数:本人指导的目前仍在校就读的博士生总数原则上不超过12人;

(七)暂停招生:对于在招生当年如有已指导的博士生因为培养质量的原因未通过校学位委员会评议获得博士学位的导师,暂停当年(或下一年度)的招生一次。

对于由于导师监管出现疏漏而导致的学术不端行为的情形(具体情节由分学位委员会负责认定),暂停其导师当年(或下一年度)的招生资格。

三、申请指导硕士生条件

(一)年龄:至招生当年的8月31日,年龄应在57周岁(含57)以下(仅适用于非博导申请者);

(二)科研经费:作为项目负责人,在过去三年里至少承担一项省部级或以上纵向科研项目或承担相应的横向科研项目,研究经费年均10万元,如近三年内来通讯作者发表SCI文章超过6篇(含6篇), 可适当降低经费额度的要求;(三)论文发表:近三年内以第一作者或通讯作者身份发表至少三篇学术论文,其中至少两篇为SCI收录,如近三年内作为项目负责人承担科研项目的科研经费超100万元,则最多可抵充一篇SCI论文的要求;

(四)培养经验:协助培养过硕士研究生,培养质量较好;无教学、培养等方面的责任事故,能承担研究生教学任务;

(五)职称:原则上应具有本学科或相关学科副高级以上(含副高级)专业技术职称。

但对于活跃在教学科研一线、具有博士学位的讲师,如符合前款(二)、(三)项要求,经所在学院学术委员会通过,也可以申请招收、指导硕士研究生;(六)招生名额:原则上每名导师每年申请指导研究生人数不超过2人;每一课题组每年招收的硕士研究生总数不超过“合格导师人数+1”名;

(七)暂停招生:对于有已指导的硕士生因为培养质量的原因未通过校学位委员会评议获得硕士学位的导师,暂停其当年(或下一年度)的招生一次;对于由于导

师监管出现疏漏而导致的学术不端行为的情形(具体情节由学位委员会认定),暂停其导师当年(或下一年度)的招生资格。

化学化工学院分学位委员会。