清华大学出版社_土力学地基基础(陈希哲第6版)

- 格式:ppt

- 大小:1.95 MB

- 文档页数:76

GB50009-2011建筑结构荷载规范(2006版)GB50223-2008建筑工程抗震设防分类标准GB50045-95高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50368-2005住宅建筑规范中华人民共和国国家标准 GB50352-2005民用建筑设计通则中华人民共和国国家标准 GB50100-2001住宅建筑模数协调标准 参考文献:[1] ?朱彦鹏•?混凝土结构设计.?高等教育出版社,[2] ?徐占发.?建筑结构与构件.?人民交通出版社,2005[3] ?同济大学.房屋建筑学.?中国建筑工业出版社,1997[4] ?丰定国.?抗震结构设计.?武汉理工大学出版社,[5] ?彭少明.?混凝土结构.?武汉理工大学出版社,[6] ?陈希哲.? 土力学地基基础.?清华大学出版社,[7] ?林宗凡.?结构原理及设计.?高等教育出版社,?[8] ?徐有邻.?混凝土结构设计规范理解与应用.?中国建筑工业出版社,2002.[9] ?陈基发.?建筑结构荷载设计手册.?中国建筑工业出版社,Primary refere nee sta ndards and literature:The main speeifieatio n:[1] of the People's Republic of Chi na natio nal stan dard GB50001-2001 hous ing con strueti on draw ing sta ndard[2] of the People's Republic of China national standard code for the design of buildi ng foun dation GB50007-2011[3] of the People's Republic of China national standard GB50009-2011(2006 editi on) load code for the desig n of build ing structures[4] of the People's Republic of Chi na state con structi on engin eeri ngclassification of seismic fortification standards GB50223-2008standard[5] of the People's Republic of China national standard concrete structure design code GB50010-2010参考规范中华人民共和国国家标准 GB50001-2001房屋建筑制图统一标准中华人民共和国国家标准 GB50007-2011建筑地基基础设计规范 中华人民共和国国家标准 GB50010-2010混凝土结构设计规范中华人民共和国国家标准 GB50011-2010建筑抗震设计规范中华人民共和国国家标准 GB/T50103-2001总图制图标准中华人民共和国国家标准GB/T50104-2010建筑制图统一标准 中华人民共和国国家标准 GB/T50105-2010建筑结构制图标准中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准[6] of the People's Republic of China national standard building seismic design code GB50011-2010[7] of the People's Republic of China national standard GB/T50103-2001gen eral layout draw ing sta ndards[8] of the People's Republic of Chi na natio nal stan dard GB/T50104-2010 architectural draw ing sta ndard[9] of the People's Republic of Chi na natio nal stan dard GB/T50105-2010build ing structure draw ing sta ndards[10] of the People's Republic of China national standard GB50045-95code for fire protecti on desig n of tall build ings (2005 editi on)[11] of the People's Republic of Chi na natio nal sta ndard GB50368-2005reside ntial build ing codes[12] of the People's Republic of Chi na natio nal sta ndard GB50352-2005gen eral prin ciples of the civil build ing desig n[13] of the People's Republic of China n ati onal sta ndard reside ntialbuildi ng modular coordi nation sta ndard GB50100-2001Refere nces:[1] yan-pe ng zhu. Con crete structure desig n. Higher educati on press,[2] Xu Zhanfa. Architectural structures and artifacts. People's trafficpress, 2005[3] of tongji uni versity. Hous ing architecture. China buildi ng in dustry press, 1997[4] FengDin gGuo. Aseismic structure desig n. Wuha n uni versity of scie nee and tech no logy press,[5] shao-ming peng. Con crete structure. Wuha n uni versity of scie nee and tech no logy press,[6] Chen Xizhe. Soil mecha nics foun datio n. Tsin ghua uni versity press,[7] Lin Zongfan. The structure principle and design. High education press,[8] you-li n xu. Un dersta nding and applicati on of con crete structure desig n code. China build ing in dustry press, 2002.[9] chan foundation. Building structural load design manual. China build ing in dustry press,。

土木工程专业四年制本科培养方案说明一、培养目标与人才规格本专业旨在培养德、智、体全面发展,系统掌握土木工程基本理论和技能,适应二十一世纪我国社会主义现代化建设需要,培养基础扎实、知识面宽、能力强,具备从事建筑结构设计、施工与管理、研究开发、工程概预算和工程企业管理的能力,培养具有较高的外语和计算机应用水平的复合型的高级技术人才,具备国家注册结构工程师、建造工程师、造价工程师、监理工程师等职业资格必需的知识和素质。

学生毕业后可以成为建筑行业或有关领域的高级技术或管理人才。

本专业的人才规格:1.有正确的政治方向。

系统掌握马克思主义的基本理论和建设有中国特色的社会主义的基本理论,有较高的政治素质和道德品格,具有正确的人生观、价值观、世界观,有高度责任心、事业心、团结合作和奉献精神。

2.掌握工程力学、流体力学、岩土力学的基本理论,掌握工程材料、结构设计与分析、地基处理等土木工程基本知识,掌握有关建筑机械、电工、工程测量、施工技术与组织等方面的基本技术。

3.有较强的实践能力,接受课程设计、试验仪器操作、现场实习和毕业设计或实践等的基本训练。

4.有较强的计算机应用和操作能力,掌握利用现代化手段解决本专业问题的基本方法。

5.有较高的外语水平,在听、说、读、写四个方面全面发展,能够具备参与国际工程建设的基本要求和初步知识。

6.除具有较好的技术管理能力外,了解土木工程主要法规,有一定的行政组织与管理能力。

二、学制标准学制为四年,可在三至六年内完成。

三、学分要求本专业总学时数为2898,总学分数为168,其中专业必修课中的学位课程为44学分。

四、本专业课程结构特点说明本专业课程分为公共必修课、专业选修课和选修课三个层次。

其中,公共必修课中的学位课有马克思主义哲学原理、邓小平理论概论、外语、计算机等四门;专业必修课中的学位课程是:高等数学、建筑材料、理论力学、材料力学、结构力学、钢筋混凝土结构基本理论、土力学与地基基础、钢结构、施工技术。

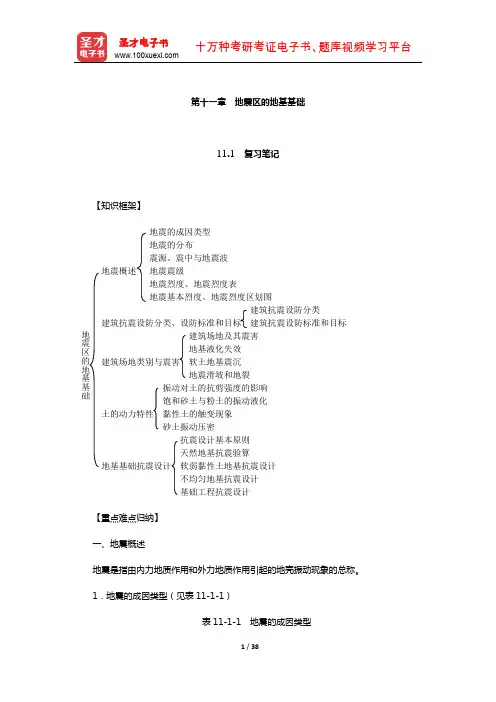

第十一章 地震区的地基基础11.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、地震概述地震是指由内力地质作用和外力地质作用引起的地壳振动现象的总称。

1.地震的成因类型(见表11-1-1)表11-1-1 地震的成因类型地震的成因类型地震的分布震源、震中与地震波地震概述 地震震级地震烈度、地震烈度表地震基本烈度、地震烈度区划图建筑抗震设防分类建筑抗震设防分类、设防标准和目标 建筑抗震设防标准和目标建筑场地及其震害 地基液化失效建筑场地类别与震害 软土地基震沉 地震滑坡和地裂振动对土的抗剪强度的影响 饱和砂土与粉土的振动液化土的动力特性 黏性土的触变现象砂土振动压密抗震设计基本原则天然地基抗震验算地基基础抗震设计 软弱黏性土地基抗震设计不均匀地基抗震设计基础工程抗震设计 地震区的地基基础类型定义特点2.地震的分布(1)全世界的地震分布很不均衡,主要集中在环太平洋地震带和地中海南亚地震带两个大地震带上。

(2)我国位于上述两大地震带之间,地震在我国的主要活动区为:①东北地区:辽宁南部和部分山区。

②华北地区:汾渭河谷、山西东北、河北平原、山东中部到渤海地区。

③西北地区:甘肃河西走廊、宁夏、天山南北麓。

④西南地区:云南中部和西部、四川西部、西藏东南部。

⑤东南地区:台湾及其附近的海域,福建、广东的沿海地区。

3.震源、震中与地震波(1)震源与震中①震源:地壳内部发生地震处称为震源。

②震中:震源在地表的投影称为震中,这是地震影响最大的区域,又称为极震区。

③震源深度:震源至震中的距离为震源深度h。

当h≤60km时,称为浅源地震。

全世界95%以上的地震都是浅源地震。

(2)地震波震源的振动,以弹性波的形式传播,称为地震波。

地震波可分以下两类:①体波:在地球体内传播的震波,包括:a.纵波:又称为压力波或P波,这种波的传播速度最快,约5~6km/s,破坏力较小;b.横波:又称为剪切波或S波,这种波的传播速度较小,约3~4km/s,破坏力较大。

学院建筑工程学院专业工程管理姓名苟晓月指导教师王海军2013年月日毕业设计(论文)任务书题目:浅谈施工组织设计方案研究学生姓名苟晓月学院名称建筑工程学院专业工程管理学号3011205351指导教师王海军一、原始依据(包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环境、工作目的等。

)施工组织设计就是对工程建设项目整个施工过程的构思设想和具体安排,是施工组织管理工作的核心和灵魂.其目的是使工程速度快、质量好、效益高,使整个工程在施工中获得相对的最优效果。

工程施工是一项十分复杂的组织管理工作,而土木产品与一般工业产品相比,有以下一些显著的特点.产品地点的固定性:产品生根于大地,根据使用要求被分散固定于不同的地点,一旦定位,就将永久固定。

生产工人、机械设备的流动性:由于产品地点的固定性,所以生产工人、机械设备等都要随施工地点的不断变动而不断进行流动.施工组织设计是指导一个拟建或在建工程进行施工准备或施工生产的技术经济文件。

施工组织设计的编制依据是根据国家对建设项目的相关要求以及主、客观条件,对工程施工生产的全过程采用科学的方法所进行的一系列筹划安排活动,针对活动过程可预控活动结果。

二、参考文献1 宋志宏.总承包企业内部管理缺陷与改进建议.项目管理与建筑经理人。

2008,(1):44—492 李忠富,齐宝库.建筑施工组织与现代管理。

北京:中国机械工业出版社。

20063成虎.工程项目管理。

北京:高等教育出版社.20044 郭继秋,唐慧哲。

工程项目管理.北京:化学工业出版社.20055 朝彬。

建设工程项目管理实务全书。

中国建材工业出版社.19996陈希哲.土力学地基基础。

清华大学出版社.19977 谢尊渊。

建筑施工。

北京:中国建筑工业出版社。

19988 李秀峰。

工程质量问题和质量事故的处理。

建筑管理现代化.2003,(4):55—57三、设计(研究)内容和要求(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根据课题性质对学生提出具体要求。

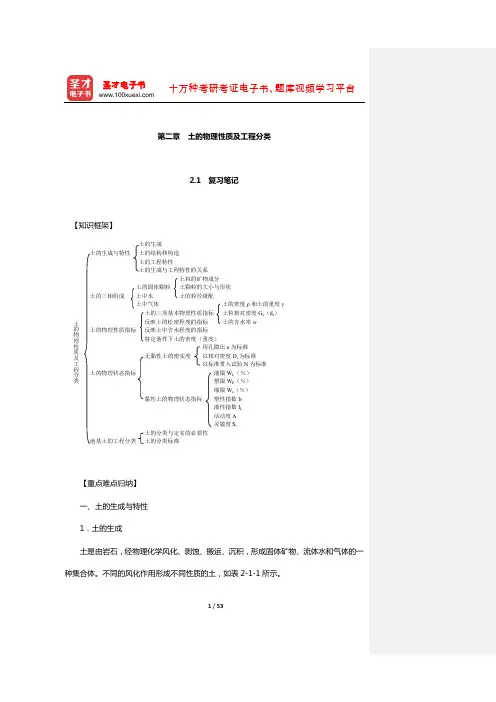

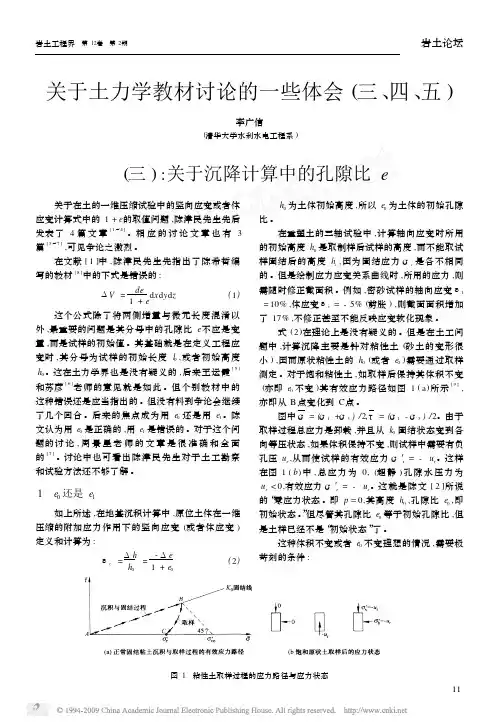

关于土力学教材讨论的一些体会(三、四、五)李广信(清华大学水利水电工程系)(三):关于沉降计算中的孔隙比e 关于在土的一维压缩试验中的竖向应变或者体应变计算式中的1+e 的取值问题,陈津民先生先后发表了4篇文章[1~4]。

相应的讨论文章也有3篇[5~7],可见争论之激烈。

在文献[1]中,陈津民先生先指出了陈希哲编写的教材[8]中的下式是错误的:ΔV =de1+ed x d y d z (1) 这个公式除了将两侧增量与微元长度混淆以外,最重要的问题是其分母中的孔隙比e 不应是变量,而是试样的初始值。

其基础就是在定义工程应变时,其分母为试样的初始长度l 0,或者初始高度h 0。

这在土力学界也是没有疑义的,后来王运霞[5]和苏彦[6]老师的意见就是如此。

但个别教材中的这种错误还是应当指出的。

但没有料到争论会继续了几个回合。

后来的焦点成为用e 0还是用e 1。

陈文认为用e 0是正确的,用e 1是错误的。

对于这个问题的讨论,周景星老师的文章是很准确和全面的[7]。

讨论中也可看出陈津民先生对于土工勘察和试验方法还不够了解。

1 e 0还是e 1如上所述,在地基沉积计算中,原位土体在一维压缩的附加应力作用下的竖向应变(或者体应变)定义和计算为:εz =Δhh 0=-Δe1+e 0(2) h 0为土体初始高度,所以e 0为土体的初始孔隙比。

在重塑土的三轴试验中,计算轴向应变时所用的初始高度h 0是取制样后试样的高度,而不能取试样固结后的高度h c ,因为固结应力σc 是各不相同的。

但是绘制应力应变关系曲线时,所用的应力,则需随时修正截面积。

例如,密砂试样的轴向应变ε1=10%,体应变εv =-5%(剪胀),则截面面积增加了17%,不修正甚至不能反映应变软化现象。

式(2)在理论上是没有疑义的。

但是在土工问题中,计算沉降主要是针对粘性土(砂土的变形很小),因而原状粘性土的h 0(或者e 0)需要通过取样测定。

对于饱和粘性土,如取样后保持其体积不变(亦即e 0不变)其有效应力路径如图1(a )所示[9],亦即从B 点变化到C 点。

第八章 桩基础与深基础8.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、概述桩基础与深基础适用范围概述 深基础的类型深基础的特点按承载性状分类按桩的使用功能分类按桩身材料分类桩及桩基础的分类 按桩的施工方法分类按成桩方法分类按桩径大小分类单桩竖向承载力特征值的确定单桩抗拔承载力特征值单桩水平承载力 桩的承载力 桩身材料验算群桩竖向承载力 桩的负摩阻力选择桩的类型确定桩的规格与单桩竖向承载力桩基础设计 计算桩的数量进行平面布置桩基础验算桩承台设计沉井基础地下连续墙深基础 箱桩基础大直径桩墩基础深基槽护坡工程 桩基础与深基础1.桩基础与深基础适用范围(1)天然地基土质软弱若遇天然地基土质软弱,设计天然地基浅基础不满足地基承载力或变形的要求,或采用人工加固处理地基不经济,或时间不允许时,则可采用桩基础或深基础。

(2)高层建筑高层建筑,尤其超高层建筑的设计必须满足地基基础稳定性要求。

例如,在地震区,基础埋置深度d不应小于建筑物高度的1/15,采用浅基础,难以满足此要求,只能用桩基础或深基础。

(3)重型设备重型设备或超重型设备置于一般的天然地基浅基础上,地基将发生强度破坏。

2.深基础的类型深基础类型包括:桩基础,大直径桩墩基础,沉井基础,地下连续墙,箱桩基础和高层建筑深基坑护坡工程等。

其中以桩基础应用最广。

3.深基础的特点(1)深基础施工方法较复杂、埋置深度较大(一般基础埋深大于5m的称为深基础);(2)深基础的地基承载力高;(3)深基础施工需专门设备;(4)深基础技术较复杂;(5)深基础的造价往往较高;(6)深基础的工期较长。

二、桩及桩基础的分类1.按承载性状分类桩按承载性状可分为摩擦型桩和端承型桩。

(1)摩擦型桩摩擦型桩分为以下两个类型:①摩擦桩。

在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受,即纯摩擦桩,桩端阻力可忽略不计,如图8-1-1(a)所示。

②端承摩擦桩。

在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受;桩端阻力占少量比例,“端承”为形容摩擦桩的,但不能忽略不计。

第四章 土的抗剪强度与地基承载力4.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、概述1.地基的强度问题用载荷试验结果p-s 曲线说明地基的强度问题,如图4-1-1所示。

地基的强度问题建筑地基必须满足的变形和强度条件概述 土的强度的工程应用土的强度地基破坏的机制土体中任一点的应力状态土的极限平衡状态与极限平衡条件 莫尔—库仑强度理论土的极限平衡条件 直接剪切试验 三轴压缩试验 抗剪强度指标的确定 无侧限抗压强度试验 十字板剪切试验 抗剪强度的来源 影响抗剪强度指标的因素 影响抗剪强度指标的各种因素 地基的临塑荷载 地基的临塑荷载和临界荷载 地基的临界荷载 地基的极限荷载概念太沙基(Τerzaghi K )公式地基的极限荷载 斯凯普顿(Skempton )公式汉森(Hansen J B )公式影响极限荷载的因素 土的抗剪强度及地基承载力图4-1-1 载荷试验与地基强度(1)基础底面的压应力p较小时,如p-s曲线开始段Oa,呈直线分布,如图4-1-1(a),地基处于压密阶段工,如图4-1-1(b)所示。

(2)基底压应力p进一步增大,p-s曲线向下弯曲,如图中ab段所示,呈曲线分布;地基处于局部剪切破坏阶段Ⅱ。

此时,地基边缘出现了塑性变形区,如图4-1-1(c)所示。

(3)基底压力p很大,p-s曲线如图中bc段所示,近似呈竖直向下直线分布。

地基达到滑动破坏阶段Ⅲ。

此时,地基中的塑性变形区已扩展,连成一个连续的滑动面,建筑物整体失去稳定,如图4-1-1(d)所示。

2.建筑地基必须满足的变形和强度条件建筑地基必须同时满足下列两个条件:(1)地基变形条件包括地基的沉降量、沉降差、倾斜与局部倾斜,都不超过《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)规定的地基变形允许值。

(2)地基强度条件在建筑物的上部荷载作用下,确保地基的稳定性,不发生地基剪切或滑动破坏。

3.土的强度的工程应用土的强度问题的研究成果工程应用上主要有以下三个方面:(1)地基承载力与地基稳定性;(2)土坡稳定性(包括天然土坡和人工土坡);(3)挡土墙及地下结构上的土压力。