_原子结构模型

- 格式:ppt

- 大小:808.50 KB

- 文档页数:14

第3节原子结构的模型要点详解知识点1 原子结构模型的建立1.汤姆生的模型(又叫西瓜模型)1897年,英国科学家汤姆生发现了电子(电子带负电),而原子是呈电中性的,即原子内还有带正电的物质。

因此,他提出:原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子像面包里的葡萄干那样镶嵌在其中。

有人形象地把该模型称为“枣糕模型”或“西瓜模型”。

2.卢瑟福的模型(又叫行星模型)1911年,英国科学家卢瑟福用带正电的α粒子轰击金属箔,实验发现多数α粒子穿过金属箔后仍保持原来的运动方向,但有α粒子发生了较大角度的偏转,甚至有极个别的α粒子被(如图所示)。

在分析实验结果的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型(即行星模型):在原子的中心有一个很小的,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核运动,就像行星绕太阳运动那样。

3.玻尔的分层模型1913年,丹麦科学家玻尔改进了卢瑟福的原子核式结构模型,认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动(如图所示)。

4.原子的构成原子核相对于原子来说,体积很小,但质量却很大,它几乎集中了原子的全部质量。

由于原子核和核外电子所带电量相等,电性相反,所以整个原子不显电性。

例1 (绍兴中考)人类对原子结构的认识,经历了汤姆生、卢瑟福和玻尔等提出的模型的过程。

(1)卢瑟福核式结构模型是利用α粒子轰击金箔实验的基础上提出的。

下列能正确反映他的实验结果的示意图是(选填序号)。

(2)从原子结构模型建立的过程中,我们发现(选填序号)。

A.科学模型的建立是一个不断完善、不断修正的过程B.模型在科学研究中起着很重要的作用C.玻尔的原子模型建立,使人们对原子结构的认识达到了完美的境界D.人类借助模型的建立,对原子的认识逐渐接近本质知识点2 揭开原子核的秘密1.原子核的构成(1)原子核是由更小的两种粒子——和中子构成的。

(2)一个质子带一个单位的正电荷,中子,一个电子带一个单位的负电荷。

原子结构模型的演变

原子结构模型的演变经历了多个阶段,其中最重要的包括:

1. 原子不可分模型:古希腊的哲学家认为,物质是由不可分的粒子构成的。

2. 道尔顿原子模型:约翰•道尔顿是第一个提出原子理论的科学家。

他认为,所有的物质都是由小球状的原子构成的,这些原子在化学反应中不会被分解或破坏。

3. 汤姆逊原子模型:汤姆逊用阴极射线管实验证明了原子是可分的,并发现了电子。

他把原子看作是带有正电的球体,电子散布在球体内部。

4. 卢瑟福原子模型:卢瑟福利用金箔反射性实验证明了原子的核心是带有正电的,并提出了原子的行星模型,即核心像太阳一样,电子绕核心旋转。

5. 波尔原子模型:尼尔斯•波尔用量子理论解释了原子的行为,并提出了原子壳层模型,即电子只能在固定的能级上旋转。

6. 原子云模型:薛定谔用波动理论解释了原子的行为,提出了原子云模型,即电子在很多不同的能级上旋转,并且存在于原子的三维空间中。

原子结构玻尔模型的介绍原子结构是物质世界的基础,对于理解原子的组成和性质具有重要意义。

玻尔模型是对原子结构的一个简化描述,它通过引入能级和电子轨道的概念,解释了电子在原子内部运动的方式。

一、玻尔模型的提出1920年,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔提出了他的原子结构模型,也被称为玻尔模型或波尔模型。

他基于当时最新的实验结果和量子理论的发展,提出了一种描述原子结构的简化模型。

玻尔模型的核心思想是:电子围绕原子核运动,在一系列离散的能级上,跳跃着不同的电子轨道。

二、玻尔模型的假设玻尔模型所基于的几个假设是:1. 电子在原子内部运动的能级是量子化的,即只能取离散的特定数值。

2. 电子只能在特定的电子轨道上运动,每个电子轨道对应一个特定的能级。

3. 电子在电子轨道上的运动是稳定的,不会发出或吸收能量。

4. 电子在电子轨道上的运动速度足够高,以至于电子轨道被看作是一个连续的环。

以上假设虽然在某些情况下存在局限性,但它为理解原子结构的基本特征和性质提供了一个起点。

三、玻尔模型的基本原理根据玻尔模型,原子结构包括了原子核和电子轨道。

原子核位于原子的中心,带有正电荷,质量远大于电子。

电子以高速围绕原子核运动,并通过跳跃不同的电子轨道来保持稳定。

玻尔模型将原子结构分为了不同的能级,每个能级对应一个电子轨道。

能级的编号由1开始,越往外编号越大,能级之间的能量差距逐渐增大。

根据电子在不同能级之间的跃迁,原子会吸收或释放特定频率的光子。

当电子从低能级跃迁到高能级时,原子吸收能量,并发射辐射出特定波长的光。

反之,当电子从高能级跃迁到低能级时,原子放出能量,并吸收特定波长的光。

四、玻尔模型的应用和局限性玻尔模型的提出对原子结构的理解产生了重大影响。

它为后续的原子理论奠定了基础,并为解释原子光谱等现象提供了重要线索。

然而,玻尔模型也存在一些局限性。

首先,它只适用于轻原子,对于重原子来说,电子轨道变得复杂,无法用简单的几个能级来描述。

第3节原子结构的模型一、原子模型的建立1.道尔顿:1803年,英国科学家道尔顿认为原子是一个坚硬的实心小球。

2.汤姆生模型:1897年,英国科学家汤姆生提出原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子像面包里的葡萄干那样镶嵌其中。

3.核式模型:1911年,英国科学家卢瑟福提出原子的中心有一个很小的原子核,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核运动,就像行星绕太阳运动一样。

4.分层模型:1913年,丹麦科学家玻尔认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动,即电子在原子核外空间的一定轨道上分层绕核做高速的圆周运动。

5.电子云模型:20 世纪20年代以来,科学家又建立了原子结构的电子云模型,即电子绕核高速运动时电子在核周围有的区域出现的次数多,有的区域出现的次数少,就像“云雾”一样笼罩在核的周围,形成一个带负电荷的云团,在一个确定的时刻不能精确地测定电子的确切位置。

巩固基础1、卢瑟福在α散射实验中(α粒子带正电荷),断定原子中的绝大部分空间是空的,他的依据是( )A、α粒子受到金原子的作用,改变了原来的运动方向B、α粒子受到金原子内的电子吸引,改变了原来的运动方向C、α粒子中的绝大多数通过金箔并按原来的方向运动D、α粒子会激发盒原子释放出原子内的电子2、汤姆生最早发现了原子中存在一种带负电荷的粒子,证明了原子是可以再分的。

汤姆生发现的这一粒子是( )A原子核B.质子C.电子D中子3、20世纪初,科学家先后提出了如图①、②、③所示的三种原子模型,依照提出时问的先后顺序正确的排列是( )A①②③ B. ③②①C.②③①D. ①③②4、为了探索原子内部的构造,科学家们进行了无数次实验。

他们使用原子模型来表示原子并用实验来校正模型。

其中提出“分层模型”的科学家是( )A汤姆生 B.卢瑟福C.波尔D道尔顿二、原子核内的秘密(质子、中子、电子)1.原子的结构(1)基本构成:原子是由一个居于中心的带正电荷的原子核和带负电荷的核外电子构成的。

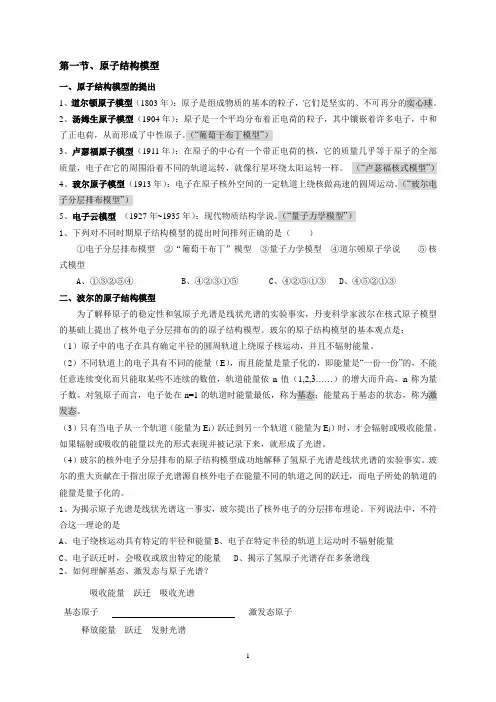

科学八年级下册第一章第三节原子结构的模型一、原子结构模型的建立与发展史1、道尔顿:实心原子结构模型(提出近代原子学说的科学家是道尔顿)2、汤姆森:“汤姆森模型”、“西瓜模型,原子是一个平均分布着正电荷的球体,带负电的电子嵌在中间。

发现电子3、卢瑟福:“卢瑟福模型”、“行星模型”,实验过程一一用带正电荷的a粒子轰击金属箔,发现:大部分沿直线运动、极少发生偏转、有的被反弹金箔(a)4、玻尔:“分层模型”,电子在固定的轨道上分层运动5、现代科学理论:“电子云模型”,电子像云雾一样笼罩在核的周围,有的区域多,有的区域少----- 说明建立模型往往需要一个不断完善和不断修正的过程二、原子的结构原子是由居于原子中心的带正电荷的原子核和带负电荷的核外电子构成;担原子核和核外的电子所带的电荷总数相等,电性相反,整个原子不显电性。

原子很小,但原子核更小。

若把电子运动的范围比作一个大型运动场的话,原子核就像运动声里的一粒芝麻。

二、原子核的结构⑴原子核由质子和中子构成,其中一个质子带一个单位的正电荷,中子不带电。

⑵原子中电子的质量在整个原子质量中所占比重极小,可忽略不计,因而原子的质量主要集中在原子核上。

⑶核电荷数=质子数=核外电子数,不是所有原子核都有中子⑷质子和中子又是由更小的微粒夸克构成。

(5)原子的相对质量=质子数+中子数【典型例题】例1.绝大多数原子的原子核中含有()A.质子、中子、电子B.质子、电子C.中子、电子D.质子、中子例2.有下列粒子①分子②原子③质子④中子⑤电子,其中带正电荷的有 ______________ ,带负电荷的有__________ ,不带电的有____________ ;在同种原子中,粒子数目一定相同的是 ______________ (质子和电子)。

例3.下列关于原子的叙述正确的是()A.原子是不能再分的微粒。

B. 一切物质都是由原子直接构成的。

C. 一切原子的原子核由质子和中子构成。

原子结构的模型引言原子结构的模型是描述原子内部组成和特性的理论模型。

自古以来,人们一直对原子的本质以及其内部结构产生了浓厚的兴趣和好奇。

通过不断的实验和理论研究,人们逐渐形成了一系列的原子结构模型,这些模型在不同的时期里被提出和完善。

本文将介绍几种最重要的原子结构模型,并分析其优缺点。

素质学派模型素质学派模型是最早的原子结构模型之一,它的提出可以追溯到古希腊时代。

根据素质学派模型,物质是由四种基本素质(土、水、气、火)组成的。

每种素质具有不同的特性和性质。

这种模型的主要思想是:物体的性质是由其组成的素质决定的。

然而,素质学派模型的一个主要缺点是缺乏实验证据支持。

因此,它并不能解释许多观察到的现象,如化学反应、元素周期表等。

虽然这个模型开创了对物质本质的理论探索,但它并没有真正解释物质的组成和性质。

波尔模型波尔模型是原子结构模型的重要里程碑之一,由丹麦物理学家尼尔斯·波尔在1913年提出。

波尔模型基于经典力学和量子理论,成功地解释了氢原子光谱的特征。

根据波尔模型,原子由一个重心核心和围绕其旋转的电子组成。

电子绕核心运动的轨道是分立的,被称为能级。

尽管波尔模型对于氢原子的解释是成功的,但它无法解释其他元素的特性。

随着实验数据的积累,科学家发现原子内部存在更复杂的结构和能级跃迁。

此外,波尔模型忽略了电子自旋和相对论效应等重要因素。

原子核模型原子核模型是原子结构模型的一种发展。

它的提出可以追溯到约瑟夫·约瑟夫逊和欧内斯特·鲁瑟福在20世纪早期的实验研究中。

根据原子核模型,原子的质量主要集中在其核心,而电子则以轨道的形式围绕核心运动。

原子核模型成功地解释了鲁瑟福金箔实验的结果,即大部分α粒子经过金箔时几乎直线穿过,只有极少数被偏转或反射。

这些实验结果表明原子内部存在一个小而紧密的核心,且电子以较大的概率在核外运动。

然而,原子核模型无法解释电子轨道的性质和行为,也无法解释元素周期表和化学键的形成。