原子模型发展史

- 格式:docx

- 大小:17.35 KB

- 文档页数:2

原子结构模型的演变

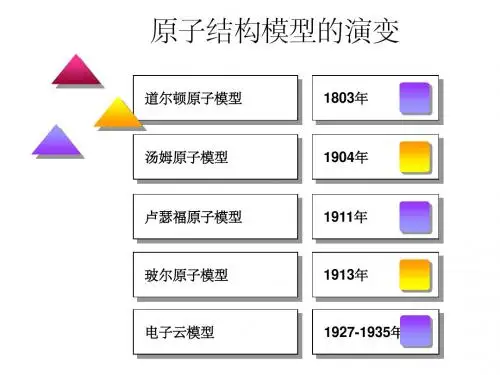

原子结构模型的演变经历了多个阶段,其中最重要的包括:

1. 原子不可分模型:古希腊的哲学家认为,物质是由不可分的粒子构成的。

2. 道尔顿原子模型:约翰•道尔顿是第一个提出原子理论的科学家。

他认为,所有的物质都是由小球状的原子构成的,这些原子在化学反应中不会被分解或破坏。

3. 汤姆逊原子模型:汤姆逊用阴极射线管实验证明了原子是可分的,并发现了电子。

他把原子看作是带有正电的球体,电子散布在球体内部。

4. 卢瑟福原子模型:卢瑟福利用金箔反射性实验证明了原子的核心是带有正电的,并提出了原子的行星模型,即核心像太阳一样,电子绕核心旋转。

5. 波尔原子模型:尼尔斯•波尔用量子理论解释了原子的行为,并提出了原子壳层模型,即电子只能在固定的能级上旋转。

6. 原子云模型:薛定谔用波动理论解释了原子的行为,提出了原子云模型,即电子在很多不同的能级上旋转,并且存在于原子的三维空间中。

一、原子结构模型发展史及其影响原子最初被认为没有质的区别,只有大小、形态和位置的区别,经过后期哲学家的发展,认识到各种原子也有质的区别。

古代的这种原子观是在缺乏实验佐证的情况下产生的。

18世纪末,英国化学家道尔顿(Dalion,1766—1844年)通过大量实验与分析,认识到原子是真实存在的,并确信物质是由原子结合而成的。

他于1808年出版了《化学哲学新体系》一书,提出了原子学说,认为每种单质均由很小的原子组成。

不同的单质由不同质量的原子组成。

并认为原子是一个坚硬的小球,在一切化学变化中保持基本性质不变。

此后近一百年,关于原子的结构的认识没有大的变化。

在19世纪末,放射性元素逐一被发现,它们裂变的事实冲破原子不能再分的传统观念。

1897年英国科学家汤姆孙(1856—1940)发现原子里有带负电荷的电子。

这一切激励着科学家们去探索原子的内在结构。

1904年,英国科学家汤姆孙首先提出葡萄干面包原子模型。

他认为既然电子那么小,又那么轻,因此原子带正电部分充斥整个原子,而很小很轻的电子浸泡在正电的气氛中,这正像葡萄干嵌在面包中那样。

电子带的负电荷被原子内带正电荷部分抵消,因此原子是电中性的。

汤姆森的原子模型能解释原子是电中性的,还能估计原子半径约为100pm(10-10m),因此它风行10多年,以后意外地被汤姆孙的学生卢瑟福推翻。

1911年,卢瑟福(1897—1937)和盖革(1882—1945)用α粒子轰击金属箔,并用荧光屏记录粒子散射现象的情况。

他发现大部分α粒子按直线透过金属箔,只有极少一部分α粒子被反弹回来或偏转很大角度。

这个实验充分说明原子内有很大空间,而正电荷部分集中在原子中心极小的球体内,这里占原子质量的99%以上。

因此,他断定汤姆孙的葡萄干面包的原子模型不符实际,同时他果断地提出新的原子模型。

1912年,卢瑟福联系太阳系中行星绕太阳旋转情况提出新的原子模型是带正电的原子核在原子正中,占原子质量的绝大部分,正像太阳系中太阳那样;带负电的电子环绕原子核作高速运动。

—、原子结构模型发展史及其影响原子最初被认为没有质的区别,只有大小、形态和位置的区别,经过后期哲学家的发展,认识到各种原子也有质的区别。

古代的这种原子观是在缺乏实验佐证的情况下产生的。

18世纪末,英国化学家道尔顿(Dalion ,1766—1844年)通过大量实验与分析,认识到原子是真实存在的,并确信物质是由原子结合而成的。

他于1808年出版了《化学哲学新体系》一书,提出了原子学说,认为每种单质均由很小的原子组成。

不同的单质由不同质量的原子组成。

并认为原子是一个坚硬的小球,在一切化学变化中保持基本性质不变。

此后近一百年,关于原子的结构的认识没有大的变化。

在19世纪末,放射性元素逐一被发现,它们裂变的事实冲破原子不能再分的传统观念。

1897年英国科学家汤姆孙(1856—1940)发现原子里有带负电荷的电子。

这一切激励着科学家们去探索原子的内在结构。

1904年,英国科学家汤姆孙首先提出葡萄干面包原子模型。

他认为既然电子那么小,又那么轻,因此原子带正电部分充斥整个原子,而很小很轻的电子浸泡在正电的气氛中,这正像葡萄干嵌在面包中那样。

电子带的负电荷被原子内带正电荷部分抵消,因此原子是电中性的。

汤姆森的原子模型能解释原子是电中性-1o m),因此它风行1010多年,以后意外地的,还能估计原子半径约为100pm (被汤姆孙的学生卢瑟福推翻。

1911年,卢瑟福(1897—1937)和盖革(1882—1945)用a粒子轰击金属箔,并用荧光屏记录粒子散射现象的情况。

他发现大部分a粒子按直线透过金属箔,只有极少一部分a粒子被反弹回来或偏转很大角度。

这个实验充分说明原子内有很大空间,而正电荷部分集中在原子中心极小的球体内,这里占原子质量的99% 以上。

因此,他断定汤姆孙的葡萄干面包的原子模型不符实际,同时他果断地提出新的原子模型。

1912年,卢瑟福联系太阳系中行星绕太阳旋转情况提出新的原子模型是带正电的原子核在原子正中,占原子质量的绝大部分,正像太阳系中太阳那样;带负电的电子环绕原子核作高速运动。

第三节原子结构的模型1、原子结构模型的发展历史:道尔顿:实心原子结构模型→汤姆森:“汤姆森模型”、→卢瑟福:“核式模型→玻尔:“分层模型”→“电子云模型”。

2、第一个提出原子概念的人是道尔顿;第一个发现电子的人是汤姆生。

3、原子是化学变化中的最小微粒。

原子也是构成物质的一种微粒,由原子直接构成的物质有:金属单质(如:铁Fe、钠Na等)、稀有气体单质(:如氦气He、氖气Ne、氩气Ar等),部分固态非金属单质(如:碳C、磷P、硫S、硅Si等)。

4、原子结构的初步知识质子:每一个质子带一个单位的正电荷原子核(带正电)原子(带正电)中子(不带电)(氢原子没有中子)核外电子(带负电):每个电子带一个单位的负电荷说明:(1)、原子核和核外的电子所带的电荷总数相等,电性相反,整个原子不显电性。

(2)、质子和中子又是由更小的微粒夸克构成(3)、核电荷数 = 质子数 = 核外电子数相对原子质量=质子数+中子数(4)、分子与原子的主要区别是:在化学变化中,分子可分,而原子不可分。

在化学变化中,分子种类发生变化,而原子种类和原子数目没有发生变化。

5、在原子中,原子序数等于质子数等于核电荷数等于核外电子数;不一定等于中子数,中子数可以为零;不同的原子质子数一定不同。

原子的质量集中在原子核上,电子的质量可忽略不计。

(注:原子核所带的电荷数为核电荷数。

)6、科学上把具有相同质子数(即核电荷数)的同一类原子总称为元素。

如铁元素就是指铁原子的总称。

元素种类由质子数决定。

7、我们把带电的原子(或原子团)叫离子,在离子中,质子数等于核电荷数不等于核外电子数,质子数大于电子数为阳离子,质子数小于电子数为阴离子。

8、同位素:原子中原子核内质子数相同、中子数不相同的同类原子的统称。

氢的三种同位素原子是氕、氘、氚。

同位素的应用:核设施、文物鉴定、医学诊断等。

9.同位素原子是一种元素的不同种原子,元素是同位素原子的总称。

原子结构模型发展演变的历程

原子结构模型的发展经历了多个阶段,以下是其发展演变的历程:

1. 道尔顿实心球模型(1803年):英国自然科学家约翰·道尔顿提出了世界上第一个原子结构模型,认为原子是一个坚硬的实心小球。

2. 葡萄干蛋糕模型(1904年):约瑟夫·约翰·汤姆森在发现电子的基础上提出了原子的葡萄干蛋糕模型(枣糕模型/西瓜模型),认为原子是一个带正电荷的球,电子镶嵌在里面。

总之,随着科学水平和实验条件的不断进步,人们对原子结构有了更深入的认识,推动了原子结构模型的发展和演变。

原子结构模型发展史原子结构模型发展史可以追溯到古希腊时期,众多的学者和哲学家通过思考和推理提出了原子的存在理论。

然而,直到19世纪末20世纪初,原子的真实本质才逐渐被揭示出来。

本文将详细介绍原子结构模型发展史的主要里程碑。

在古希腊时期,原子的存在理论始于著名的亚里士多德学派。

亚里士多德认为物质由四个基本元素(地、水、火、气)组成,并通过不同的比例和组合产生不同的物质。

然而,这种观点并不涉及到原子的个体性质。

公元前5世纪,著名的哲学家德谟克利特提出了原子论,认为物质由不可分割的、永恒不可变的小颗粒组成。

然而,这个理论并没有得到足够的实验证据支持,因此没有得到广泛接受。

到了17世纪,化学实验的发展为原子理论提供了实验证据。

罗伯特·博义利在实验中发现了质量守恒定律,即在化学反应中物质的质量是保持不变的。

这个发现表明物质是由不可分割的小颗粒构成的。

约翰·道尔顿在1803年提出了原子理论的最早版本,他认为所有的物质都是由原子组成的,每种元素都有不同的原子,化学反应是由原子的重新组合而引起的。

然而,随着科学技术的发展,人们对原子结构的了解逐渐深入。

1897年,英国物理学家汤姆孙通过实验证明了原子内部存在着带负电荷的粒子,即电子。

他提出了“巧克力布丁模型”,认为原子相当于一个带正电荷的球体,电子均匀分布在其中。

不久之后,欧内斯特·卢瑟福进行了一系列经典的金箔散射实验。

他发现,大部分α粒子穿过金箔而几乎没有偏转,少部分α粒子受到了极大的偏转。

根据这一实验结果,卢瑟福提出了著名的“太阳系模型”,也称为“卢瑟福模型”。

根据这个模型,原子核位于原子的中心,电子以轨道方式围绕着原子核运动。

然而,卢瑟福模型仍然无法解释一些现象。

例如,根据经典物理学,电子应该在发射电磁辐射能量的过程中不断向核心坠落,最终原子结构将变得不稳定。

这个问题引发了对量子理论的研究。

1926年,奥地利物理学家厄尔温·薛定谔提出了薛定谔方程,建立了量子力学的数学框架。

原子结构理论模型发展史

道尔顿的原子模型

英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。

他的理论主要有以下三点[11]:

①所有物质都是由非常微小的、不可再分的物质微粒即原子组成;

②同种元素的原子的各种性质和质量都相同,不同元素的原子,主要表现为质量的不同;

③原子是微小的、不可再分的实心球体;

④原子是参加化学变化的最小单位,在化学反应中,原子仅仅是重新排列,而不会被创造或者消失。

虽然,经过后人证实,这是一个失败的理论模型,但,道尔顿第一次将原子从哲学带入化学研究中,明确了今后化学家们努力的方向,化学真正从古老的炼金术中摆脱出来,道尔顿也因此被后人誉为“近代化学之父”。

葡萄干布丁模型

葡萄干布丁模型由汤姆生提出,是第一个存在着亚原子结构的原子模型。

汤姆生在发现电子的基础上提出了原子的葡萄干布丁模型,汤姆生认为[11]:

①正电荷像流体一样均匀分布在原子中,电子就像葡萄干一样散布在正电荷中,它们的负电荷与那些正电荷相互抵消;

②在受到激发时,电子会离开原子,产生阴极射线。

汤姆生的学生卢瑟福完成的α粒子轰击金箔实验(散射实验),否认了葡萄干布丁模型的正确性。

土星模型

在汤姆生提出葡萄干布丁模型同年,日本科学家提出了土星模型,认为电子并不是均匀分布,而是集中分布在原子核外围的一个固定轨道上[16]。

行星模型

行星模型由卢瑟福在提出,以经典电磁学为理论基础,主要内容有[11]:

①原子的大部分体积是空的;

②在原子的中心有一个体积很小、密度极大的原子核;

③原子的全部正电荷在原子核内,且几乎全部质量均集中在原子核内部。

带负电的电子在核空间进行高速的绕核运动。

随着科学的进步,氢原子线状光谱的事实表明行星模型是不正确的。

玻尔的原子模型

为了解释氢原子线状光谱这一事实,卢瑟福的学生玻尔接受了普朗克的量子论和爱因斯坦的光子概念在行星模型的基础上提出了核外电子分层排布的原子结构模型。

玻尔原子结构模型的基本观点是[12]:

①原子中的电子在具有确定半径的圆周轨道(orbit)上绕原子核运动,不辐射能量

②在不同轨道上运动的电子具有不同的能量(E),且能量是量子化的,轨道能量值依n(1,2,3,...)的增大而升高,n称为量子数。

而不同的轨道则分别被命名为K(n=1)、L(n=2)、N(n=3)、O(n=4)、P(n=5)。

③当且仅当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,才会辐射或吸收能量。

如果辐射或吸收的能量以光的形式表现并被记录下来,就形成了光谱。

玻尔的原子模型很好的解释了氢原子的线状光谱,但对于更加复杂的光谱现象却无能为力。

现代量子力学模型

物理学家德布罗意、薛定谔和海森堡等人,经过13年的艰苦论证,在现代量子力学模型在玻尔原子模型的基础上很好地解释了许多复杂的光谱现象,其核心是波动力学。

在玻尔原子

模型里,轨道只有一个量子数(主量子数),现代量子力学模型则引入了更多的量子数(quantum number)[11][12]。

①主量子数(principal quantum number),主量子数决定不同的电子层,命名为K、L、M、N、O、P、Q

②角量子数(angular quantum number),角量子数决定不同的能级,符号“l”共n个值(1,2,3,...n-1),符号用s、p、d、f,表示对多电子原子来说,电子的运动状态与l有关。

③磁量子数(magnetic quantum number)磁量子数决定不同能级的轨道,符号“m”(见下文“磁矩”)。

仅在外加磁场时有用。

“n”“l”“m”三个量确定一个原子的运动状态。

④ 自旋磁量子数(spin m.q.n.)处于同一轨道的电子有两种自旋,即“↑↓”目前,自旋现象的实质还在探讨当中。