矿井开拓与开采绪论

- 格式:ppt

- 大小:217.00 KB

- 文档页数:6

第四章井田开拓与开采第一节井田开拓一、井田开拓方式及井口位置(一) 影响井田开拓的主要因素本井田地质构造简单,大体为一向西倾斜的单斜构造,煤层倾角0~3°,未发现断层;水文地质条件简单;无老窑开采及采空区,对开采无影响。

影响井田开拓方式、井口位置的主要因素有:地形地貌、地质构造、煤层赋存特点、凿井工程地质条件、铁路接轨点位置、水源和电源情况、井下开拓部署、工业场地压煤量、技术装备水平和地质勘探程度等。

1. 地形地貌本井田内地形总体上为东南高、西北低,海拔标高+1302.5~+1278.5m,地形变化不大,地势平缓。

井田具风积沙漠~半沙漠地貌特征,半流动和半固定的新月形沙丘及沙丘链遍布全井田,耕地有限,因此,从地形地貌上看,对井口位置和开拓方式的选择影响不大。

2. 地质构造本区构造形态为一向北西倾斜的单斜构造,地层倾角小于2°。

区内断层不发育,无岩浆岩侵入体,故井田地质构造简单,煤层近水平,无煤层露头,同一煤层井田内高差小于120m,从构造上看,对井口位置和开拓方式的选择影响亦不明显。

3. 煤层赋存特点井田主要可采煤层3-1煤、4-1煤全区发育,赋存深度一般600~700m左右,赋存稳定,厚度变化小,主采煤层之上仅有一中厚2-2中煤层,2-2中煤层大部可采,仅在井田西南部不可采。

4-1煤下部还有4-2中、5-1、5-2、6-2上、6-2中五个煤层,井田范围内均大部可采。

除3-1煤和4-1煤为厚~中厚煤层(平均厚度4.75m和3.75m)外,其余煤层均为薄煤层或中厚煤层(平均厚度1.80~2.60m)各煤层倾角平缓(0~3°),适合长壁机械化开采。

4. 凿井工程地质条件井田浅部全部被第四系全新统风积沙及沉积砂土地层覆盖,厚度在27.13~135.50m,平均95.26m,南厚北薄,靠近井田储量中心范围内厚度在120m左右,厚度差不明显,新生界地层主要由风积沙、粉细砂、砂粘土、粘砂土组成,下部上更新统砂层富水性较强,上部风积沙层含水相对较弱。

开拓与开采第一节井田开拓一、井田境界矿井北面以28线往北500m为界;南以24线往南650 m为界;西以三煤-500m煤层底板等高线为界;东以三煤-750m煤层底板等高线为界。

井田南北走向长4.2 km,东西倾斜宽1.5~2.25km,井田面积为6.93 k㎡。

井田境界拐点坐标见表2-1-1。

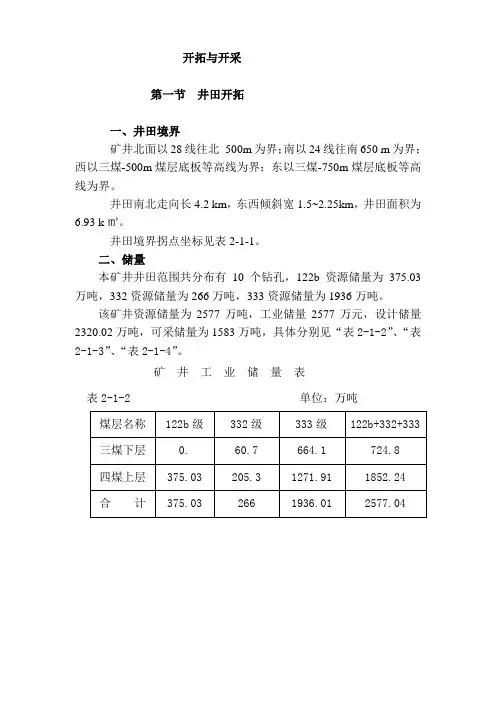

二、储量本矿井井田范围共分布有10个钻孔,122b资源储量为375.03万吨,332资源储量为266万吨,333资源储量为1936万吨。

该矿井资源储量为2577万吨,工业储量2577万元,设计储量2320.02万吨,可采储量为1583万吨,具体分别见“表2-1-2”、“表2-1-3”、“表2-1-4”。

矿井工业储量表表2-1-2 单位:万吨矿井设计储量表表2-1-3 单位:万吨矿井可采储量表表2-1-4 单位:万吨注:利用大巷煤柱和采区边界煤柱作防水煤柱。

采区回采率取85%。

三、井型及服务年限本矿井设计生产能力为30万吨/年,平均日产煤1000t,平均月产煤25000t。

扩建后矿井服务年限(T)ZкT=----------A·K试中:Zк-----可采储量(万t);A------设计生产能力(万t/a);K------储量备用系数,取1.4。

1583则,T=-------------=37.7(年)30×1.4矿井服务年限符合《煤炭工业煤矿设计规定》四、矿井工作制度年工作日为330d,每天三班作业,每班8h时工作制,每天净提升时间为18h。

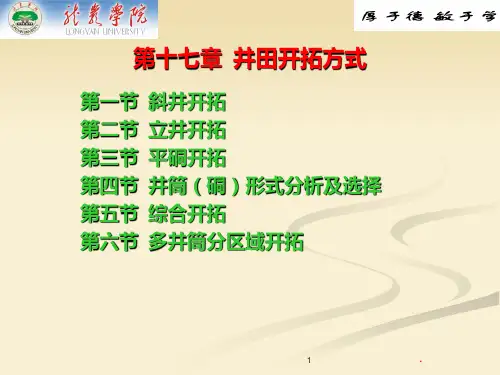

五、开拓方式由于本矿井位于煤田中深部,煤层埋深大,与地表的最近距离达600米左右,尽管斜井开拓具有施工技术简单、投资少、人员上下方便、容易管理等特点,在矿区较多采用斜井开拓,但由于煤层埋深太大,采用斜井开拓主提升绞车难以选择、提升能力有限,影响矿井能力。

根据目前的生产技术水平及矿井生产能力要求,采用竖井开拓更为合适。

矿井开拓方式确定采用竖井开拓方式。

开拓方案根据煤层赋存条件及地理环境,推荐以下几个方案:方案一:井口选择在五七农场,第一水平落在-525m,通过石门揭露三煤,沿三煤布置水平运输大巷;第一水平采用下山开采,运输大巷延伸至井田中部,然后通过暗斜井向-650m水平延深,开采-650~―750m水平的煤炭。

第三章矿井开拓与开采3.1 矿井开拓系统3.1.1井筒矿井达产时共有主斜井、副斜井、回风斜井3个井筒,除回风斜井井口在风井场地外,其余井口均位于矿井工业场地内。

另外,为解决矿井建设期间临时通风问题,在回风斜井附近开凿1个通风措施立井。

主斜井装备带式输送机,担负原煤提升任务兼作进风井筒及安全出口;副斜井担负辅助运输任务,兼作进风井筒及安全出口;回风斜井担负回风任务,兼作安全出口。

通风措施立井担负矿井建设期间临时回风任务。

矿井工业场地位于井田的东部,为黄土梁峁沟谷地貌,地势西高东低,一般标高+1200m左右;风井场地位于矿井工业场地西约2km的平缓地带处,西高东低,自然标高一般1265.00m。

矿井所在区内地表径流主要有窟野河,经本矿井田边界以东由北向南流淌,为常年性河流。

流经本矿井工业场地东侧约5km处向南经神木县城至贺家川乡沙峁头注入黄河。

根据实测地形图窟野河该段河床标高+960.00m,而矿井工业场地一般标高为+1200.00m左右,高出河床240m,没有洪水威胁。

由于主、副斜井井口及工业场地位于东部5-2煤露头自燃边界之外,主、副斜井井筒落底前大部分亦处于东部5-2煤露头自燃边界之外,因此无需留设工广煤柱及主、副斜井井筒保护煤柱。

风井场地及回风斜井井筒保护煤柱按《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》留设。

风井场地按I级保护级别维护,场地周围围护带宽度取15m,下伏各煤层按表土层移动角φ=45°,基岩层移动角δ=β=γ=75°计算保护煤柱范围。

3.1.2盘区划分及开采顺序根据大巷的位置、地质构造、煤层赋存情况、采煤方法、井下运输方式等因素,井下共划分5个盘区,即南一盘区、南二盘区、北一盘区、北二盘区和西一盘区。

盘区接替原则:从井筒附近由浅而深、由近而远依次开采,即先采南一盘区。

北一盘区、南二、北二、西一盘区依次为接续盘区。

盘区内工作面采用后退式回采。

煤层开采顺序为先采上部煤层,后采下部煤层。

煤矿矿井开拓与开采技术煤矿矿井的开拓与开采技术一直以来都是煤矿行业中极为重要的环节。

合理的矿井开拓和高效的开采技术对于保障煤矿的安全生产和资源利用具有至关重要的作用。

本文将对煤矿矿井开拓与开采技术进行详细探讨。

1. 煤矿矿井开拓技术1.1 井筒设计井筒是矿井开拓的关键部分,其合理设计对于井下工作环境和矿井通风起着重要作用。

井筒的设计需要考虑到矿区地质结构、矿井规模和井下工作需求等因素,以确保井下工作人员的安全和高效的矿井生产。

1.2 井下巷道布置井下巷道布置是矿井开拓的重要环节之一。

合理布置巷道能够实现矿井的顺利联络和物资运输,提高矿井的开采效率。

在布置巷道时需要考虑到矿层的倾角、矿井的规模以及井下设备的布置等因素,确保矿井的通畅和高效。

1.3 井下通风系统井下通风系统是矿井开拓中不可或缺的组成部分。

良好的通风能够确保矿井井下环境的氧气供应和有害气体的排放,提供一个安全的工作环境。

在井下通风系统设计中,需要考虑到矿井的规模、矿井深度以及井下工作的需求,合理设计通风系统以保障井下工作人员的安全。

2. 煤矿矿井开采技术2.1 综采技术综采技术是现代煤矿开采的主要方法之一。

该技术通过将采煤机和截割机引入到井下进行煤炭开采,实现自动化的采煤过程。

综采技术能够提高矿井的开采效率,并减少井下工人的劳动强度。

2.2 液压支架技术液压支架技术是煤矿开采中重要的技术手段之一。

液压支架通过液压系统提供稳定的支撑力,使得井下煤炭的安全开采成为可能。

该技术能够确保煤层的稳定和井下工作人员的安全,提高矿井的开采效率。

2.3 煤层注水采矿技术煤层注水采矿技术是一种有效的煤炭开采方法。

该技术通过在煤层中注入水来形成水力支撑,保持煤层的稳定性,并降低煤层的顶板事故发生率。

煤层注水采矿技术能够提高井下的安全性和开采效率。

综上所述,煤矿矿井开拓与开采技术在煤矿行业中具有重要的地位和作用。

合理的矿井开拓和高效的开采技术对于煤矿的安全生产和资源利用至关重要。

第二章矿井开拓与开采第一节煤层埋藏及开采条件一、地层本区是陕北侏罗纪煤田的一部分。

地层区域属鄂尔多斯盆地的北东部,中生代后期,受燕山运动的影响,陕北区域东部抬升,地层遭受强烈剥蚀。

除在乌兰木伦河、悖牛川两岸出露有部分直罗组和延安组地层外,其余地段均为新生界地层所覆盖。

井田地层钻孔揭露由老至新有:1. 三迭系上统永坪组(T3Y)永坪组是本区含煤地层延安组沉积基底,井田内无出露。

岩性为灰绿色中~粗粒长石石英砂岩夹薄层粉砂岩、泥岩。

分选性中等~较差,次棱角状,孔隙式~接触式钙泥质胶结,中~型交错层里发育。

厚度不详,为一套内陆河流相沉积。

2. 侏罗系下统富县组(J1f)本组地层为含煤地层的下伏地层,井田内无出露,上部为黑色炭质泥岩夹薄煤或煤线,下部为灰色~灰白色中粒石英砂岩。

该层全井田分布,与下伏地层假整合接触。

厚度6.20m~31.80m,平均l7.24m。

3. 侏罗系中统延安组(J2Y)延安组为本井田含煤地层,连续沉积于富县组之上,为一套浅水湖泊三角洲沉积。

岩性以灰白色~浅灰色巨厚层状中~细粒长石石英砂岩及浅灰色粉砂岩为主,其次为灰色泥岩、砂质泥岩,少量炭质泥岩。

厚度49.80~212.98m,平均厚度为152.59m。

从下而上划分为五段(含五个沉积旋回),受后期冲刷剥蚀,其第四段在井田北部仅零星残留。

4. 第三系上新统红土(N2)井田内大部覆盖,主要分布于梁峁、台塬之上。

该组地层分为上下两个亚段,下亚段为棕红色、紫杂色砂砾石,半固结状,厚度O~19.78m,平均6.07m;上亚段为棕红色亚粘土、亚沙土,含钙质结核,厚度O~18.39m,平均9.90m。

该组地层与下伏地层呈不整合接触。

5. 第四系中更新统离石组(Q2L)井田内大部分覆盖,主要分布于沟谷上游及分水岭。

岩性以灰黄色、浅黄色亚粘土及亚沙土为主,含钙质结核。

厚度O~5 1.29m,平均21.87m。

与下组地层呈不整合接触。

6.第四系上更新统萨拉乌素组(Q3s)本组地层在井田内仅零星分布,岩性为褐灰色、灰色亚沙土。