第5章 地基基础抗震设计

- 格式:pdf

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:40

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)强制性条文内容《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,自2002年1月1日起施行,原《建筑抗震设计规范》GBJ11-89以及《工程建设国家标准局部修订公告》(第1号)于2002年12月31日废止。

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,其中有52条为强制性条文,必须严格执行。

现将该52条强制性条文摘录如下:一.第一章“总则”部分第 1.0.2 条:抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。

第 1.0.4条:抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。

二.第三章“抗震设计的基本要求”部分第3.1.1条:建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。

甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生次生灾害的建筑;乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑;丙类建筑应属于除甲类、乙类、丁类以外的一般建筑;丁类建筑应属于抗震次要建筑。

第3.1.3条:各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:1:甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当抗震设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

2:乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当抗震设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

另外,对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。

3:丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。

4:丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但当抗震设防烈度为6度时不应降低。

地基和基础的抗震设计地基和基础的抗震设计是建筑中非常重要的部分。

地震是一种地球内部能量释放的自然灾害,其破坏性可能对建筑物造成严重影响。

因此,合理的地基和基础抗震设计是确保建筑物在地震中能够更好地承受震动并减轻损害的关键。

首先,地基和基础的抗震设计需要考虑土壤的特性。

不同类型的土壤对震动的的传递和衰减能力不同,因此需要对土壤进行调查和测试,了解其动态特性。

常见的土壤类型包括粘土、砂土和岩石等。

通过对土层分析,了解土层的性质、密度、强度和抗震能力等,以便于合理选择地基和基础的设计方案。

其次,地基和基础的抗震设计需要根据建筑物的重量和结构特点进行合理计算和选择。

建筑物的自重和活载荷需要完全考虑,确保地基和基础具有足够的稳定性和承载能力。

此外,考虑建筑物的结构形式、高度和地震力分布等因素也是抗震设计的重要内容。

通常,采用深基础如桩基、扩展基础等可以提高整体的稳定性和抗震能力。

另外,地基和基础的抗震设计需要根据地震的特点进行设计。

地震是一种横波和纵波同时传播的振动波,其频率、强度和方向都会对建筑物的抗震能力产生影响。

因此,需要充分考虑地震徐变、位移需求和震动频率等因素,合理设计地基和基础的尺寸、形状和材料等。

最后,地基和基础的抗震设计还要考虑地震期间的能量耗散和阻尼措施。

地震能量释放后,建筑物需要有足够的耗能机制来吸收和分散震动能量,减轻地震破坏的程度。

常见的措施包括加设适当的防震支撑和阻尼器,增加结构的抗震性能,减少地震对建筑物的冲击力。

综上所述,地基和基础的抗震设计是建筑物抵御地震灾害的关键环节。

通过合理选择土壤类型、考虑建筑物特点、结合地震特点和采取合适的耗能措施等,可以有效提高建筑物的抗震能力,保障人身安全和建筑物的完整性。

因此,在建筑设计过程中,必须充分重视和合理规划地基和基础的抗震设计。

抗震结构设计场地地基基础抗震结构设计对于场地地基基础的重视程度不言而喻。

场地地基基础的良好设计是确保建筑物能够抵御地震力量的关键因素之一、在进行抗震结构设计时,必须充分考虑场地地基基础的承载能力、地震动力学特性以及建筑物与地基之间的相互作用等因素。

首先,对于场地地基基础的承载能力,设计师需要了解场地的地质条件、土壤类型和地基的强度等参数。

这些信息对于确定基础的类型、尺寸和加固方式具有关键的指导作用。

一般来说,坚硬的岩石地层比软弱的土壤地基更适合承载建筑物的重量和地震力量。

因此,在地基条件较差的场地,可能需要采取一些加固措施,如地下钢板桩、灌注桩、地基加固梁等,以提高地基的承载能力。

其次,地震动力学特性是抗震结构设计过程中不可忽视的因素。

地震力量的大小和频率对于建筑物的抗震性能有着直接影响。

因此,设计师需要对于场地的地震烈度进行评估,并结合建筑物的重量、高度和刚度等参数,确定建筑物所需的地震设计水平。

一般来说,地震力作用下的建筑物应能够保持垂直和水平的稳定,且在地震发生后能够迅速恢复正常状态,以确保人员的安全。

最后,建筑物与地基之间的相互作用也是场地地基基础设计中需要考虑的重要因素。

建筑物与地基之间的相互作用可能导致地震力传递到建筑物,并对其产生破坏性影响。

因此,在设计中,需要充分考虑建筑物的结构类型和布置方式,合理设置剪力墙、抗震支撑等措施,以降低地震力的作用,并确保建筑物的整体稳定性。

综上所述,场地地基基础的设计在抗震结构设计中具有不可忽视的重要性。

只有充分考虑场地地基的承载能力、地震动力学特性和建筑物与地基之间的相互作用,才能够设计出具有良好抗震性能的建筑物。

因此,在抗震结构设计中,对场地地基基础的充分调研、分析和设计是十分必要的。

场地地基和基础抗震设计场地地基和基础抗震设计是建筑工程中非常重要的一环。

地基和基础是建筑物的重要组成部分,其稳定性直接关系到整个建筑物的安全性和稳定性。

在地震频发的地区尤其重要,因为抗震设计是保障建筑物在地震中不倒塌甚至不受损的关键。

场地地基的选择对基础的设计起着至关重要的作用。

在进行地基选择时,需要考虑多个因素,如场地的地质条件、土壤性质、地下水位、地震活动频率等。

合理的地基选择可以为基础的稳定性和抗震设计提供有力的支撑。

在地震设计中,一般采用的方法是按照设定的地震作用力进行计算和设计。

抗震设计需要考虑到建筑物的地震响应特性,并采取相应的设计措施来减少地震对建筑物的影响。

针对建筑物的形式、高度、用途等特点,抗震设计要根据建筑物的受力机理和承载力原理,选择适当的结构形式和支撑系统来提高建筑物的抗震能力。

基础抗震设计的主要目标是控制地震作用下地基的位移和扭转,从而减小地震对建筑物的破坏和损坏。

常见的基础抗震设计包括基础的型式、尺寸和布置、基础的配筋和钢筋的粘结等。

其中,基础的大小和配筋的均匀性是基础抗震设计的核心内容。

合理的基础抗震设计可以避免和减小地震作用对建筑物的影响,提高建筑物的抗震性能。

在实际工程中,基础抗震设计还需要制定相应的施工方案和施工方法。

特别是在复杂地质环境和特殊地质条件下,需要采取一些特殊的措施来加强地基和基础的抗震性能。

例如,在软土地基中可以采用加固方法,如振动加固、地下室压实、灌浆固结等。

在高盐碱土地区,则需要采取排水和土壤改良措施来提高地基和基础的稳定性和抗震性能。

总之,场地地基和基础抗震设计是建筑工程中非常重要的环节。

合理的地基选择和基础抗震设计可以有效提高建筑物的抗震能力,保障建筑物在地震中的安全性和稳定性。

因此,在进行建筑设计和施工时,必须充分考虑场地地基和基础的抗震性能,从而确保建筑物能够经受住地震的考验。

《建筑结构抗倒塌设计规范》第五章建筑结构抗地震倒塌设计修改稿202001075 建筑结构抗地震倒塌设计5.1 一般规定5.1.1极罕遇地震抗倒塌设计、地震倒塌风险分析和其它必要情况下,可按本章进行抗地震倒塌设计。

【5.1.1】按国家现行有关标准进行抗震设计的建筑结构,应能达到罕遇地震作用下不发生倒塌的抗震设防目标。

第五代地震区划图给出了极罕遇地震相关规定,本章的规定是对国家现行标准的补充。

5.1.2抗震设防的建筑结构应按国家现行有关标准进行抗震设计,并建议采用下列设计原则:1 避开发震主断裂带;2 避开地质灾害影响区域;3 采取有效的抗震、隔震措施;4 采用消能减震装置;5 减小结构自重及非结构构件的重量。

【5.1.2】地震及地震引发的地质灾害是不可避免的自然灾害,建筑选址避开发震主断裂带及地质灾害影响区域,可以有效避免地震引起的建筑倒塌。

隔震可以减小主体结构的地震作用,消能减震可以减小地震作用输入到结构构件上的能量。

减小结构自重及非结构构件的重量,可以减小结构的地震作用,减轻非结构构件的破坏。

5.1.3 抗震设防的建筑结构在地震作用下其结构构件应有合理的屈服次序。

【5.1.3】地震作用下结构构件合理的屈服次序对于结构抗地震倒塌十分重要,所谓“合理的屈服次序”是指先屈服的构件应为消能构件,比其他构件具有更大的弹塑性变形能力和消能能力,且重要性程度相对较低的构件,该类构件屈服不致引起结构倒塌。

一般而言,首先屈服的构件应为弯曲破坏的水平构件及消能构件,然后是支撑杆件、普通竖向构件,最后才是关键竖向构件。

5.1.4 非结构构件的布置及其与主体结构之间的连接构造,不应影响地震作用下主体结构预期的屈服耗能机制。

【5.1.4】如钢筋混凝土框架结构的窗间墙采用砌体墙,且砌体墙与主体结构连接不当时,框架柱在窗高范围内易发生极短柱的剪切破坏,不能形成预期的弯曲屈服耗能机制;装配式混凝土建筑中部分非结构构件与主体结构均采用普通钢筋混凝土预制,且连接未采用合理的构造措施,会改变主体结构屈服耗能机制。

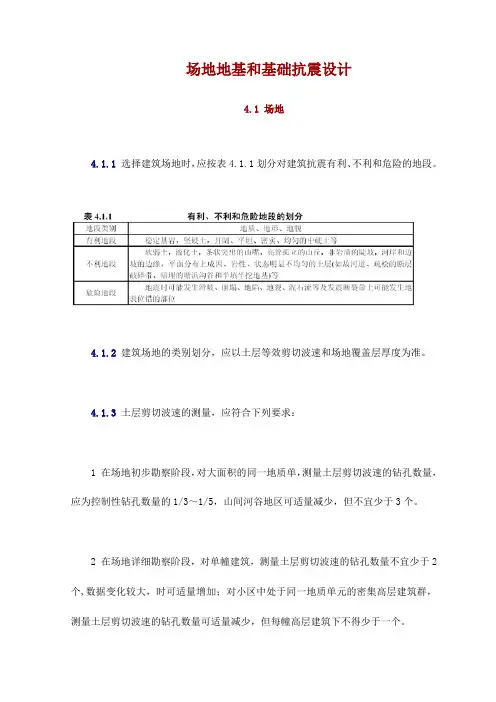

场地地基和基础抗震设计4.1 场地4.1.1选择建筑场地时,应按表4.1.1划分对建筑抗震有利、不利和危险的地段。

4.1.2建筑场地的类别划分,应以土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为准。

4.1.3土层剪切波速的测量,应符合下列要求:1 在场地初步勘察阶段,对大面积的同一地质单,测量土层剪切波速的钻孔数量,应为控制性钻孔数量的1/3~1/5,山间河谷地区可适量减少,但不宜少于3个。

2 在场地详细勘察阶段,对单幢建筑,测量土层剪切波速的钻孔数量不宜少于2个,数据变化较大,时可适量增加;对小区中处于同一地质单元的密集高层建筑群,测量土层剪切波速的钻孔数量可适量减少,但每幢高层建筑下不得少于一个。

3 对丁类建筑及层数不超过10层且高度不超过30m的丙类建筑,当无实测剪切波速时,可根据岩土名称和性状,按表 4.1.3划分土的类型,再利用当地经验在表4.1.3的剪切波速范围内估计各土层的剪切波速。

注:fak为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值(kPa):υs为岩土剪切波速。

4.1.4建筑场地覆盖层厚度的确定应,符合下列要求:1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s的土层顶面的距离确定。

2 当地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层,且其下卧岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。

3 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层。

4 土层中的火山岩硬夹层应视为刚体其厚度,应从覆盖土层中扣除4.1.5土层的等效剪切波速应按下列公式计算:式中υse-土层等效剪切波速(m/s);d0-计算深度(m),取覆盖层厚度和20m二者的较小值;t-剪切波在地面至计算深度之间的传播时间;di-计算深度范围内第i土层的厚度(m);υsi-计算深度范围内第i土层的剪切波速(m/s);n-计算深度范围内土层的分层数。

4.1.6建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表 4.1.6划分为四类。

地基基础的抗震设计作者:周斌学王书莉高雄来源:《城市建设理论研究》2013年第05期摘要:基于世界各地日益频繁的地震,在设计地基基础时考虑其抗震性,提高建筑物的抗震性能,把地震所带来的灾害降到最小程度,从而最大限度的保障了人们的生命和财产。

关键字:地震;地基;基础;抗震Abstract: Based on all over the world increasingly frequent earthquake, This paper considered the earthquake resistance when Designing foundation basis and improved the seismic performance of the building.So it can reduce the disaster to the minimum degree caused by the earthquake.At the same time it can provide maximum security for thepeople's lives and property .Key word: Earthquake; Foundation; Basis; Earthquake-Resistance中图分类号:P315 文献标识码:A 文章编号:随着科技的发展,随着全球网络信息的普及,我们了解到,全世界能造成严重破坏的地震平均每年大约有十八次。

对于地震这种天灾人祸,我们无法避免,只能通过提高各种构造物的抗震性能,来尽量把灾害降到最小程度。

地震是由内力和外力地质作用引起的地壳震动现象,是一种难以把握的随机振动,其自身的复杂性和不确定性对于准确预测房屋遭遇的参数和特性无疑是现代建筑科技的挑战。

根据地震的成因,可把地震分为构造地震、火山地震、陷落地震、激发地震。

关于构造地震,是由地壳的构造运动使岩层移动和断裂,将积累的大量能量释放出来,引起地壳的震动。

G B建筑抗震设计规范 Last updated on the afternoon of January 3, 2021建筑抗震设计规范GB50011-2001第1章总则第1.0.1条为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》并实行以预防为主的方针,使建筑经抗震设防后,减轻建筑的地震破坏,避免人员伤亡,减少经济损失,制定本规范。

按本规范进行抗震设计的建筑,其抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

第1.0.2条抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。

第1.0.3条本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计及隔震、消能减震设计。

抗震设防烈度大于9度地区的建筑和行业有特殊要求的工业建筑,其抗震设计应按有关专门规定执行。

注:本规范一般略去"抗震设防烈度"字样,如"抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度",简称为"6度、7度、8度、9度"。

第1.0.4条抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。

第1.0.5条一般情况下,抗震设防烈度可采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度(或与本规范设计基本地震加速度值对应的烈度值)。

对已编制抗震设防区划的城市,可按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防。

第1.0.6条建筑的抗震设计,除应符合本规范要求外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

第2章建筑抗震设计规范术语第2.1.1条抗震设防烈度seismicfortificationintensity按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

地基基础抗震设计一般原则现阶段,我国地基基础抗震基本情况怎么样?基本设计原则是什么?以下是梳理地基基础抗震设计原则专业建筑术语相关内容,基本情况如下:地基基础抗震设计一般原则:合理选择结构体系。

对于钢筋混凝土结构,一般来说纯框架结构抗震能力较差,框架-剪力墙结构性能较好,剪力墙结构和筒体结构具有良好的空间整体性,刚度也较大,历次地震中震害都较小。

平面布置力求简单、规则、对称,避免应力集中的凹角和狭长的缩颈部位,避免在凹角和端部设置楼电梯间;避免楼电梯间偏置,以免产生扭转的影响。

竖向体型尽量避免外挑,内收也不宜过多、过急、力求刚度均匀渐变,避免产生变形集中。

结构的承载力、变形能力和刚度要均匀连续分布,适应结构的地震反应要求。

某一部位过强、过刚也会使其他楼层形成相对薄弱环节而导致破坏。

顶层、中间楼层取消部分墙柱形成大空间层后,要调整刚度并采取构造加强措施。

底层部分剪力墙变为框支柱或取消部分柱子后,比上层刚度消弱更为不利,应专门考虑抗震措施。

不仅主体结构,而且非结构墙体的不规则、不连续布置也可能引起刚度的突变。

高层建筑突出屋面的塔楼必须具有足够的承载力和延性,以承受高振型产生的鞭梢效应影响。

必要时可以采用钢结构或型钢混凝土结构。

在设计上的构造上实现多道设防。

如框架结构采用强弱梁设计,梁屈服后柱仍能保持稳定,框架-剪力墙结构设计成连梁首先屈服,然后是墙肢,框架作为第三道防线,剪力墙结构通过构造措施保证连梁先屈服,并通过空间整体性形成高次超静定等。

合理设置防震缝。

一般情况下宜采取高速平面形状与尺寸,加强构造措施,设置后浇带等方法尽量不设缝、少设缝。

必须设缝时必须保证有足够的宽度。

节点的承载力和刚度要与构件的承载力与刚度相适应。

节点的承载力应大于构件的承载力。

要从构造上采取措施防止反复荷载作用下承载力和刚度过早退化。

装配式框架和大板结构必须加强节点的连接结构。

保证结构有足够刚度,限制顶点和层间位移。

在小震时,应防止过大位移使结构开烈、影响正常使用、中震时,应保证结构不到于严重破坏,可以修复;在强震下,结构不应发生倒塌,也不能因为位移过大而使主体结构失去稳定或基础转动过大而倾覆。