翻译批评与赏析

- 格式:pdf

- 大小:182.10 KB

- 文档页数:3

翻译批评与赏析XXX1. I will teach him to deceive others.我会让他知道,骗人是要受罚的。

2. This thesis leaves much to be desired.这篇论文还有许多可以改进之处。

3. A measure of calm gave signs of returning after the flood subsided.洪水退去后的平静提供了可以返回的迹象。

4. We can not ignore our neighbors, only at our peril can we ignore their distress.我们不能不顾及我们的邻邦;只有在我们自身难保的时候才顾不了它们的安危。

5. It’s a gloomy thing, however, to talk about one’s own past, with the day breaking. Turn me in some other direction before I go.无论如何,在天亮之前谈论一个人的过去,是一件扫兴的事,在我走之前换个话题聊聊吧。

6. The German invaders slaughtered the innocent civilians of the city to a man. Such atrocities were blamed throughout the world.这个城市中无辜的平名百姓被德国侵略者屠戮得所剩无几,这样的暴行受到了全世界人民的指责。

7. In the doorway lay at least twelve umbrellas of all sizes and colors.门口至少放着至少十二把大小不一,五颜六色的雨伞。

8.The study had three windows, set with little, old-fashioned panes of glass, each witha crack across it.书房有三个窗户,每个窗户上都嵌着带有裂纹的老式的小块玻璃。

翻译批评与赏析课程反思报告

《翻译批评与赏析》共由二十个章节组成,书中对于各种不同的译文进行了剖析、对比和评价,其目的是帮助读者解答一个疑问————应该怎样进行翻译、如何评价译文。

全书逻辑严密、实例典型,评价客观而有深度,是广大学生读者和从事翻译工作的人员不可多得的教科书。

阐述前人的翻译活动在我国一千余年的翻译历史中不仅为人们

留下了大量论述翻译的文字,也留下大量可供人们慢慢阅读、细细品味、用以对比与分析、批评与赏析的译文,这些译文对于后来的翻译学者来说,无疑是丰富的宝藏第二章至第十章,是《傲慢与偏见》《飙》《名利场》《作者自叙》《Altogether Autumn》《Of studies》《Gettysburg Address》《I Have A Dream》《A Psalm of Life》汉译文对比赏析。

一、什么是翻译批评?翻译批评是指在一定的社会条件下、遵循一定的翻译原则、并运用一定的方法,对某一译作所作的评价。

这种评价必须避免随意性和盲目性、杜绝胡批乱评和感想式的点评,应该在一定的理论指导下,历史地、客观地、全面地、系统地去观察和分析翻译过程和翻译结果,必须尽可能做到客观、科学和公正。

应当同时是一"译者、译文阅读者、译文分析家、翻译理论家与翻译史家"(Berman,1995)(许钧,袁筱一:"试论翻译批评",《翻译学报》1997年第1期)。

:1)为欣赏而作的翻译批评;2)为纠正错误而作的翻译批评。

前者重在分析出自优秀翻译家笔下的模范之译作,评价其艺术价值、所遵循的翻译原则及采用的相关技巧,意在立为范文,为翻译界同行或初学者视为楷模而学之;后者则重在剖析粗制滥造之译作,分析并纠正其中的错译和误译,意在警示他人以此为鉴。

翻译批评就其思想方法而论可分为3类:1)功能性批评(functional approach), 2)分析性批评(analytical approach)和3)对比性批评(comparative approach)。

功能性批评在分析和评论译文时较为笼统,其重点在整个译作的思想内容而不顾及语言细节。

在某种程度上来说,它是一个主观的批评方法,类似老师凭印象给学生打分。

分析性批评则是较为细致客观的剖析,译文中的每一个词语、每一句话、每一语段和段落都会对照原文加以对比和分析,错误的译文被分门别类地挑出来加以评论,并提出改进意见;好的译文挑出来加以褒扬。

对比性批评是选择同一原作的若干种译文,同时采用译文与原文对比、译文与译文对比的方法找出各自的优劣之处。

好的加以褒奖,劣的予以批评。

翻译批评有助于克服翻译界存在的滥译、乱译等问题,因而对繁荣我国翻译事业有着不可低估的现实意义和深远的历史意义;翻译批评有助于纠正译作中出现的错误、改进不足,因而对提高译文的质量有着积极的作用;翻译批评还是联系翻译理论和翻译实践的重要桥梁,因为任何翻译理论的建立均有待于翻译实践的检验;反之,任何翻译实践都会自觉或不自觉地遵循一定的翻译理论。

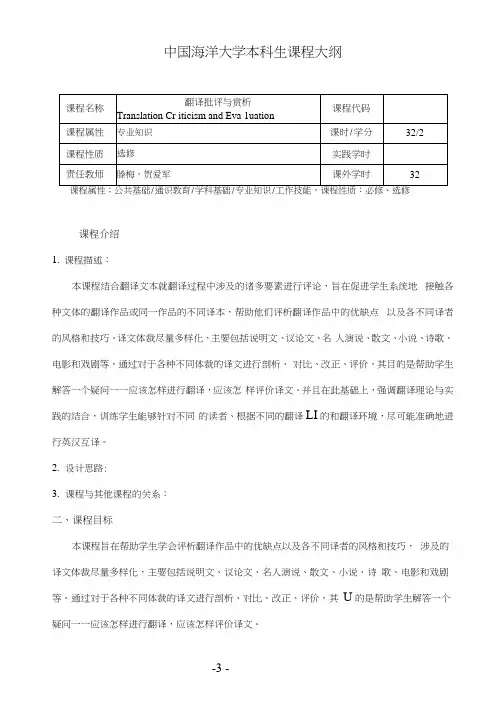

中国海洋大学本科生课程大纲课程介绍1.课程描述:本课程结合翻译文本就翻译过程中涉及的诸多要素进行评论,旨在促进学生系统地接触各种文体的翻译作品或同一作品的不同译本,帮助他们评析翻译作品中的优缺点以及各不同译者的风格和技巧。

译文体裁尽量多样化,主要包括说明文、议论文、名人演说、散文、小说、诗歌、电影和戏剧等。

通过对于各种不同体裁的译文进行剖析、对比、改正、评价,其目的是帮助学生解答一个疑问一一应该怎样进行翻译,应该怎样评价译文。

并且在此基础上,强调翻译理论与实践的结合,训练学生能够针对不同的读者、根据不同的翻译LI的和翻译环境,尽可能准确地进行英汉互译。

2.设计思路:3.课程与其他课程的关系:二、课程目标本课程旨在帮助学生学会评析翻译作品中的优缺点以及各不同译者的风格和技巧,涉及的译文体裁尽量多样化,主要包括说明文、议论文、名人演说、散文、小说、诗歌、电影和戏剧等。

通过对于各种不同体裁的译文进行剖析、对比、改正、评价,其U的是帮助学生解答一个疑问一一应该怎样进行翻译,应该怎样评价译文。

三、学习要求(1)按时上课,上课认真听讲,积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。

本课程将包含较多的随堂练习、讨论、小组作业展示等课堂活动,课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2)按时完成常规练习作业。

这些作业要求学主按书面形式提交,只有按时提交作业,才能掌握课程所要求的内容。

延期提交作业需要提前得到任课教师的许可。

(3)完成教师布置的一定量的阅读文献和背景资料等作业,其中部分内容要求以小组合作形式完成。

这些作业能加深对课程内容的理解、促进同学间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。

四、教学进度五.参考教材与主要参考书1 ・ Reiss, Katharina. Translation Criticism: The Potentials and Limitations [MJ.上海: 上海外语教育出版社,2004.2.崔永禄.文学翻译佳作对比赏析[M].天津:南开大学出版社,2001.3.姜治文、文军.翻译批评论[M].重庆:重庆大学出版社,1999.4.马红军.翻译批评散论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2000.5.王宏印.文学翻译批评论稿[M].上海:上海外语教育出版社,2005.6.杨晓荣.翻译批评导论[M].中国对外翻译出版公司,2005.7.许钧.文学翻译批评研究[M]・南京:译林出版社,1992.六、成绩评定(-)考核方式—:A.闭卷考试B.开卷考试C.论文D.考查E.其他(二)成绩综合评分体系:附:作业和平时表现评分标准1)作业的评分标准七.学术诚信学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。

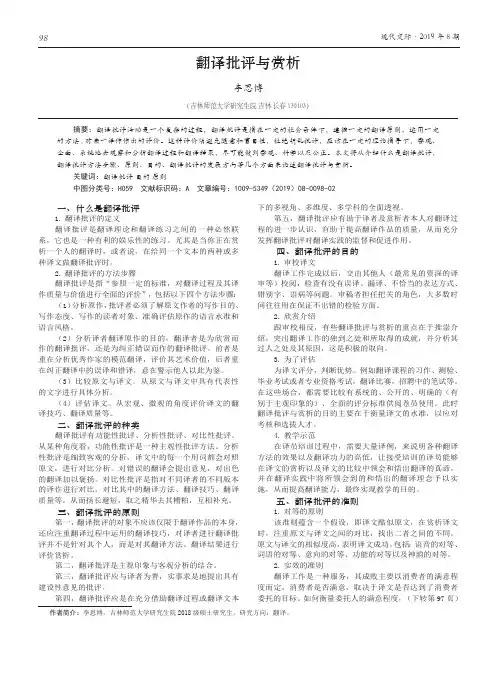

98现代交际·2019年8期作者简介:李思博,吉林师范大学研究生院2018级硕士研究生,研究方向:翻译。

翻译批评与赏析李思博(吉林师范大学研究生院 吉林 长春 130103)摘要:翻译批评活动是一个复杂的过程,翻译批评是指在一定的社会条件下,遵循一定的翻译原则,运用一定的方法,对某一译作作出的评价。

这种评价须避免随意和盲目性,杜绝胡乱批评,应该在一定的理论指导下,客观、全面、系统地去观察和分析翻译过程和翻译结果,尽可能做到客观、科学以及公正。

本文将从介绍什么是翻译批评,翻译批评方法步骤、原则、目的、翻译批评的发展方向等几个方面来论述翻译批评与赏析。

关键词:翻译批评 目的 原则中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2019)08-0098-02一、什么是翻译批评1.翻译批评的定义翻译批评是翻译理论和翻译练习之间的一种必然联系,它也是一种有利的娱乐性的练习。

尤其是当你正在赏析一个人的翻译时,或者说,在给同一个文本的两种或多种译文做翻译批评时。

2.翻译批评的方法步骤翻译批评是指“参照一定的标准,对翻译过程及其译作质量与价值进行全面的评价”,包括以下四个方法步骤:(1)分析原作,批评者必须了解原文作者的写作目的、写作态度、写作的读者对象、准确评估原作的语言水准和语言风格。

(2)分析译者翻译原作的目的,翻译者是为欣赏而作的翻译批评,还是为纠正错误而作的翻译批评。

前者是重在分析优秀作家的模范翻译,评价其艺术价值,后者重在纠正翻译中的误译和错译,意在警示他人以此为鉴。

(3)比较原文与译文。

从原文与译文中具有代表性的文字进行具体分析。

(4)评估译文。

从宏观、微观的角度评价译文的翻译技巧、翻译质量等。

二、翻译批评的种类翻译批评有功能性批评、分析性批评、对比性批评。

从某种角度看,功能性批评是一种主观性批评方法。

分析性批评是细致客观的分析,译文中的每一个用词都会对照原文,进行对比分析。

下面我将就TEM8中一篇文章的三个中文翻译版本进行翻译批评与赏析,同时提供自己整合后的新版本。

原文:1. When I try to understand what it is that prevents so many Americans from being as happy as one might expect, it seems to me that there are two causes, one of which goes much deeper than the other.2. The one that goes least deep is the necessity for subservience in some large organizations.3. If you are an energetic man with strong views as to the right way of doing the job with which you are concerned, you find yourself invariably under the orders of some big man at the top who is elderly, weary and cynical.4. Whenever you have a bright idea, the boss puts a stopper on it.5. The more energetic you are and te more vision you have, the more you will suffer from the impossibility of doing any of the things that you feel ought to be done.6. When you go home and moan to your wife, she tells you that you are a silly fellow and that if you become proper sort of yes-man, your income would soon be doubled.7. If you try to divorce or remarry, it is very unlikely that therewill be any change in this respect.8. And so you are condemned to gastric ulcers and premature old age.译文一:我想弄清楚为什么那么多美国人不像人们料想的那样快乐,觉得似乎有两个原因,其中一个比另一个深刻得多。

翻译批评与赏析作者:李思博来源:《现代交际》2019年第08期摘要:翻译批评活动是一个复杂的过程,翻译批评是指在一定的社会条件下,遵循一定的翻译原则,运用一定的方法,对某一译作作出的评价。

这种评价须避免随意和盲目性,杜绝胡乱批评,应该在一定的理论指导下,客观、全面、系统地去观察和分析翻译过程和翻译结果,尽可能做到客观、科学以及公正。

本文将从介绍什么是翻译批评,翻译批评方法步骤、原则、目的、翻译批评的发展方向等几个方面来论述翻译批评与赏析。

关键词:翻译批评目的原则中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2019)08-0098-02一、什么是翻译批评1.翻译批评的定义翻译批评是翻译理论和翻译练习之间的一种必然联系,它也是一种有利的娱乐性的练习。

尤其是当你正在赏析一个人的翻译时,或者说,在给同一个文本的两种或多种译文做翻译批评时。

2.翻译批评的方法步骤翻译批评是指“参照一定的标准,对翻译过程及其译作质量与价值进行全面的评价”,包括以下四个方法步骤:(1)分析原作,批评者必须了解原文作者的写作目的、写作态度、写作的读者对象、准确评估原作的语言水准和语言风格。

(2)分析译者翻译原作的目的,翻译者是为欣赏而作的翻译批评,还是为纠正错误而作的翻译批评。

前者是重在分析优秀作家的模范翻译,评价其艺术价值,后者重在纠正翻译中的误译和错译,意在警示他人以此为鉴。

(3)比较原文与译文。

从原文与译文中具有代表性的文字进行具体分析。

(4)评估译文。

从宏观、微观的角度评价译文的翻译技巧、翻译质量等。

二、翻译批评的种类翻译批评有功能性批评、分析性批评、对比性批评。

从某种角度看,功能性批评是一种主观性批评方法。

分析性批评是细致客观的分析,译文中的每一个用词都会对照原文,进行对比分析。

对错误的翻译会提出意见,对出色的翻译加以褒扬。

对比性批评是指对不同译者的不同版本的译作进行对比,对比其中的翻译方法、翻译技巧、翻译质量等。

Lecture OneOn Verse TranslationI. Part One: On Verse Translation1. Marcus Tullius Cicero (马尔库斯·图留斯·西塞罗,106 B.C.-43 B.C.)[荷马史诗《奥德赛》译者]His opinions on translation:Translate not as an interpreter, but as an orator, keeping the same ideas and forms, namely, the figures of thought;In language, conform to our usage; not hold it necessary to render word for word, but preserve the general style and force of the language;Count the words out to the reader like coins, but pay them by weight;Translate flexibly to make the version superior to the original.2. Quintus Horatius flaccus (贺拉斯,65 B.C.-8 B.C.)[诗人、翻译家]His opinions on translation:Do not be a literal translator, faithfully rendering word for word from the original language;A translator who is faithful to the original will not translate word for word.3. St. Jerome (347?-420)In literary translation, he translated the original into his own language by conquest.4. Gavin Douglas (1475-1522) [A famous Scot poet and literary translator]Flexible and free translation rather than literal translation;5. Nicolas Grimald (1519-1562) [A poet and translator; A translator of Cicero’s works]The Version should be as concise as the original so as to keep the complete original style;The faithfulness to the original should be the top principle of translation;6. George Chapman (1559-1634) [poet, translator of Greek classics]Against rigid word-for-word translation;Against over-free translation. (two extremes)7. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)Translate the poetry in essay style;(What is the essence of poetry? Something left after the original poem has been translated into the version in the form of essay; the poetic form is nothing but shining outer ornament or decoration.)8. John Denham (1615-1669) [A famous translator in the 17th century;A poet and literary critics]No faithfulness in verse translation;Translate poetry in form of poetry;Faithful to the original meaning rather than the original form;Add something new to compensate for the loss aroused by the alteration of thetimes, languages, and places.9. Abraham Cowley (1618-1667)[An important poet, critic, and translator; Famous for his translation of pindar’s poems]It’s ridiculous to translate a poem literally;Recreate freely with the original theme to make the version superior or equal to the original.10. Wentworth Dillon, earl of Roscommon (1633-1685)[A poet and translator; His main contribution to translation: translation theory; Essay on translated verse.] Poetry must be translated by poets.A friendly relationship must be set between the original author and the translator; Choose the original materials of his own style to translate;Comprehend the original thoroughly, and be faithful to the essential meaning of the original without addition or distraction.11. John Dryden (1631-1700)Translation is an art;The equivalence of beauty between the original and the version12. Alexander Pope (1688-1744)A translator must be faithful to the original to the most degree;A translator should not try to surpass the original author;Equivalent to the original style;Against literal translation as well as imitation.13. William Cowper (1731-1800)[ A famous translator of Homer’s epics]Against Pope’s free style of wording;A midway between metaphrase and imitation;The highest principle of translation: faithful to the original; tightly close to the original;Against translating Homer’s epic in English rhyme pattern.14. Samuel Johnson (1709-1784)[ poet and critic]Different language is formed with different principle; hence the same expressions of the different languages do not mean the same beauty and grace all the way;The successful translation depends on the choice of the style.15. Pushkin (1799-1837)[The greatest people’s poet in Russia; a prominent representative of Russian literature in 19th century; a verse translator.]A translator must have his own freedom in the choice of original materials;A translator should enjoy sufficient freedom in translation; (imitation and adaptation);A translator must convey the original features as completely as possible.16. Rukovsky (茹科夫斯基,1783-1852)[The first true lyric poet in Russia]A verse translator should have more freedom in translation than an essay translator does; (An essay translator is a slave of the original author, while a verse translator an enemy.)A translator should only translate the original works with the same quality and flavor of his own. (Roscommom)17. Lermontov (莱蒙托夫,1814-1841)[A great poet after Pushkin]Translated freely and creatively to show the representative features of the original; The evaluation of a version depends on the literary value of the version as a Russian literary work.18. Fet (费特)[A typical representative of the pure-art poets]The artistic works have nothing to do with the people;The poetic creation should break away from the vulgar people;The wonderfulness in form cannot be separated from the genius of the work. Translate as literally as possible;19. Theodore H. Savory [A lingual scholar; his major work: The Art of Translation] Translation is an art: Literary translation as painting; scientific translation photography;His 12 descriptive principles on translation:1) A translation must give the words of the original;2) A translation must give the ideas of the original;3) A translation should read like an original work;4) A translation should read like a translation;5) A translation should reflect the style of the original;6) A translation should reflect the style of the translator;7) A translation should read as a contemporary of the original;8) A translation should read as a contemporary of the translator;9) A translation may add to or omit from the original;10) A translation may never add to or omit from the original;11) A translation of verse should be in prose;12) A translation of verse should be in verse;20. 苏曼殊:诗歌之美,在乎气体;然其情思幼眇,抑亦十方同感。

翻译批评与赏析翻译的作品既有批评也有赏析的一面。

批评在评价作品的同时也反映了翻译者对作品的不满之处,赏析则探讨了作品的亮点和其独特的价值。

批评的部分通常集中在作品的翻译质量、表达准确性以及语言的流畅性等方面。

翻译是一项复杂的任务,需要翻译者准确地传达原文的意思,同时还要确保译文在目标语言中的流畅度和可读性。

因此,如果翻译者的译文与原文相比存在明显的错误、不通顺或难以理解的地方,就很可能会受到批评。

对于这些问题,批评文章可能会针对具体的例子进行拆解和讨论,并指出翻译者应该如何改进。

然而,翻译的批评并不仅仅局限于指出问题所在。

批评文章也会探讨翻译作品所面临的挑战以及困难,并分析导致问题的原因。

这种批评不仅为读者提供了对翻译工作的更深刻理解,也可以为翻译者提供改进自己工作的方向和建议。

与批评不同,赏析部分则着重于翻译作品的价值和亮点。

赏析可能从翻译作品的创新性、表达方式、传达感情的能力以及对原著的忠实度等方面进行分析和评价。

赏析不仅关注翻译作品自身的价值,还可以探讨其对文化传播和对读者的影响。

翻译的批评与赏析在一定程度上相互依存。

没有批评的话,赏析可能会变得肤浅,只满足于简单陈述某些翻译作品的好处。

而批评则可以通过指出问题所在,引发深入的讨论和批判性思考,并促使翻译者和读者对翻译作品有更全面的理解。

赏析则可以为翻译者提供积极的反馈和支持,提高他们的工作动力和翻译质量。

总之,翻译的批评与赏析一起构成了翻译作品评价的完整体系。

批评提供了指导和改进的建议,而赏析则赞赏和强调翻译作品的价值。

通过批评与赏析的结合,可以更全面地理解和评价翻译作品,并提高翻译的质量和价值。

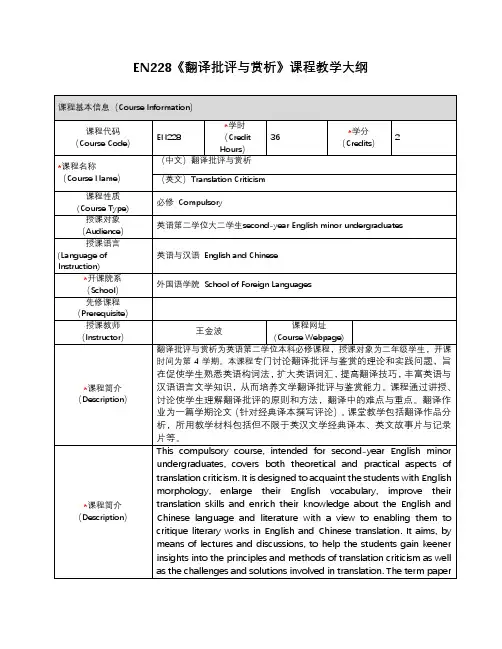

“翻译批评与赏析”课程教学大纲一、课程基本信息开课单位:翻译学院课程名称:翻译批评与赏析课程编号:04222148英文名称:Stylistics and Translation课程类型:专业任选课总学时:32 理论学时:8学分:2开设专业:翻译专业先修课程:英汉笔译、汉英笔译二、课程任务目标(一)课程任务本课程是翻译专业学生的基础必修课程,也是学生提高翻译能力的必备课程。

本课程的任务是使学生从应用角度出发,在理论和实践上掌握各类文体的翻译方法的基础上,对翻译文本进行批评和赏析,懂得比较和欣赏译文的多样性,通过欣赏和比较不同译者的对同一原文给的不同译文,进而启发翻译实践,提高翻译能力。

同时,让学生了解开展翻译批评的重要性。

(二)课程目标在学完本课程之后,学生能够:1.掌握翻译批评的基本的理论2.掌握各类文体具体的翻译批评方法3.发现并解决翻译实践中的具体问题4.提高翻译综合能力5.了解翻译批评的重要性三、教学内容和要求(一)理论教学的内容及要求第一章翻译批评与赏析的定义1.理论与实践结合,介绍翻译批评、翻译赏析的定义;2.引导学生了解翻译批评与赏析的概念和重要性。

第四章翻译批评与赏析概论的对象与原则1. 理论与实践结合,介绍翻译批评与赏析的原则、对象;2. 引导学生掌握翻译批评与赏析的内容与原则。

第三章翻译批评与赏析的方法1. 理论与实践结合,介绍翻译批评与赏析的方法;2. 引导学生掌握翻译批评与赏析的各种具体方法及其综合利用。

第四章翻译批评与赏析的标准1. 理论与实践结合,讨论翻译批评与赏析标准的重要性;2. 回顾翻译批评标准,引导学生了解翻译的多样性以及翻译批评标准的多样性。

第五章散文翻译批评与赏析1. 理论与实践结合,引导学生掌握散文翻译批评与赏析的方法;2. 针对具体散文翻译实例,引导学生进行善意、合理的批评与赏析。

第十章小说翻译批评与赏析a) 理论与实践结合,引导学生掌握小说翻译批评与赏析的方法;b) 针对具体小说翻译实例,引导学生进行善意、合理的批评与赏析。

翻译批评与赏析-习题:

牛仔裤的意义

Directions: Please translate the following passage, and pay special attention to the parts underlined.

(补充-知识背景:莱克星顿(Lexington,又被翻译为列克星顿),美国马萨诸塞州一小镇,因美国独立战争在此打响而著名。

据2000年统计,人口30355人,面积42.8平方公里。

莱克星顿建立于1642年。

)

牛仔裤的历史表明,美国人对工作的态度比表面上复杂得多。

1.在职业生涯接近尾声的一次采访中,时装设计师伊夫·圣-洛朗坦诚了一个遗

憾:他没有发明蓝色牛仔裤。

“它们有表达力、性感、简洁,”这位长着一张猫头鹰脸的法国人叹息道。

“都是我希望在我的服装中所具备的。

”美国的牛仔裤爱好者可能会加上其他一些属性。

上溯至上世纪30年代,也就是大受欢迎的西部片帮助牛仔裤工装成为好莱坞明星服饰的年代,牛仔裤就被理解成了代表着大于美国精神的东西:不服输的个人主义,无拘无束和一种部分阶层的对于勤奋工作的尊敬。

2.“深藏在每一位美国人的内心深处……的是一种对于边疆的渴望。

”1925年,

《时尚》杂志在指导读者如何穿出真正的“西部品味”(它当时的建议是牛仔裤外加斯泰森毡帽和一种大无畏的冒险精神)时兴奋地谈论道。

在1873年发明了当代蓝色牛仔裤的旧金山企业李维·施特劳斯公司,曾在设计出手提马鞍和亲吻女牛仔的牛仔裤牛仔的海报后,见证了销量的大涨。

3.回到上世纪50、60年代,美国消费者从全国性的杂志和电视广告大战中了

知道了牛仔裤的英雄历史。

他们被告知,这种结实的蓝色粗布,在装备驯服西部的先驱之前,是作为“尼姆斜纹布”在与之同名的法国城镇开始其声明的,并曾被哥伦布用作船帆。

在一个如此经常地被文化战争所撕裂的国家中,牛仔裤打通了意识形态、阶层、性别和种族的界限。

从吉米·卡特开始的每一位美国总统都会在钓鱼、修剪灌木或是参加体育活动时穿上牛仔裤,以显示他们的普通人身份——尽管奥巴马曾因为穿着他后来承认“有点邋遢”的肥大牛仔裤而遭到嘲讽。

4.自美国大兵和水手将其带到旧世界和亚洲的第二次世界大战以来,蓝色牛仔

裤已将美国的自由思想传遍了全世界,经常使得各国政府为了跟上潮流而手忙脚乱。

纽约时尚技术学院(FIT)博物馆馆长爱玛·麦克伦登(Emma McClendon)在《牛仔裤:时尚的先驱者》(Denim: Fashion's Frontier)这本制作精美的新书中指出,当柏林墙在1989年倒塌时,记者们吃惊地发现,东柏林的年轻人穿得与西方同龄人一模一样的——都是身着水洗牛仔裤。

麦克伦登的书是与FIT在第七大道举办的一次小型但杰出的牛仔裤展览一同

出现的。

5.这种为了承受艰苦劳作而发明的服装的流行,在美国这个被有关蓝领和工薪

阶层以及他们的利益是否为精英阶层忽略等讨论所抓住国家,是具有现实意义的。

麦克伦登令人信服地指出,美国人自以为自己已经了解的有关牛仔裤的东西,其中的绝大多数都源自一整套由制造商多年单独或是在牛仔裤行业协会这个在1955年-1975年间非常活跃的服装生产和纺织企业工业组织所运作的运动中设计和传播的“起源神话”。

如今它的文件就在FIT藏品中的这个行业协会是在身着牛仔裤的摩托车飞车党以及诸如《飞车党》(The Wild One)和《无因的反叛》(Rebel Without a Cause)这类电影导致了一股有关牛仔裤和它们对年轻人的身心的不良影响的全国性恐慌后形成的。

当时,牛仔裤制造商协会的会员和广告高管决定打消人们“对少年违法犯罪的焦虑”。

一时间,有关牛仔裤的电影出现在了70多个电视频道中,将牛仔裤的起源追溯到了中世纪欧洲的《牛仔裤是怎么来的》的漫画登上了多家报纸。

自上世纪50年代末期开始,李维·施特劳斯公司发动了一场广告大战和一场敦促学校允许学生穿牛仔裤上课的写信运动。

李维·施特劳斯公司的公司史专家Tracey Panek解释说,他们当年的营销手段就是把身着牛仔裤的干净利落且勤奋学习的孩子的形象和“Right for School”这类口号融合在一起。

6.这种营销手段大都是胡扯,或者近似于胡扯。

既没有证据证明哥伦布当年是

在迎风飘动的牛仔布船帆下横跨大西洋的;同时最新的研究也证实,“牛仔裤”一词可能是在英格兰发明的。

麦克伦登女士指出,最突出的一点可能是,在狂野西部的高峰期,只有相对很少的牛仔是穿蓝色牛仔裤的:当时,帆布裤和皮裤也是常见的。

牛仔裤主要是被农民、田间采摘者、苦力和矿工穿在身上——在李维·施特劳斯公司的藏品中,一些最早的牛仔裤就是在加利福尼亚州和内华达州的废弃矿井中发现的(那里有众多的为了找到一条19世纪80年代的李维斯牛仔裤而不辞千辛万苦的牛仔裤搜寻者。

)

7.麦克伦登描述了上世纪30年代发挥作用的经济和商业力量。

对工薪阶层客

户的牛仔裤销量曾在大萧条期间一度暴跌。

与此同时,亟需额外收入的农场主将其财产吹嘘成富裕的游客能够效仿影星与牛仔同乐的的“度假牧场”。

甚至大萧条时代的保护主义也扮演了一个角色:俄勒冈州里德学院的社会学家Sandra Comstock写道,对进口的法国服装的关税曾迫使百货商店去推销包括牛仔裤在内的各种国产服装。

8.牛仔裤的造神运动还带出一个政治性的结论:对于一个被认为是没有阶层之

分的国家来说,美国人对工作的看法是复杂的。

研究一下牛仔裤的历史,难以避免得出这样一种结论:像牛仔这样的在这块土地上驰聘的英雄个人要比受命于老板而在工厂、车库或者田间辛苦劳动的人,更容易作为时尚偶像推销出去。

FIT展览的第一展厅所展示正是早期的牛仔服装经常是制服这个事实:包括了囚服、水手装等。

其中最引人注目的就是那种会让人们回想起上世纪20年代的“蓝领工人”一词的由(牛仔布的近亲)格子花纹布制成的蓝色工装。

但是,FIT的高级讲解员弗雷德·丹尼斯说,近几十年来,除了对一部分都市潮人外,格子花纹衬衣已经没有了牛仔裤的“跨界之酷”,它

们不适合进入“浪漫帅气的周末装”。

蓝领工人觉得自己已被忘记就不足为奇了。