前庭周围性眩晕

- 格式:docx

- 大小:15.67 KB

- 文档页数:1

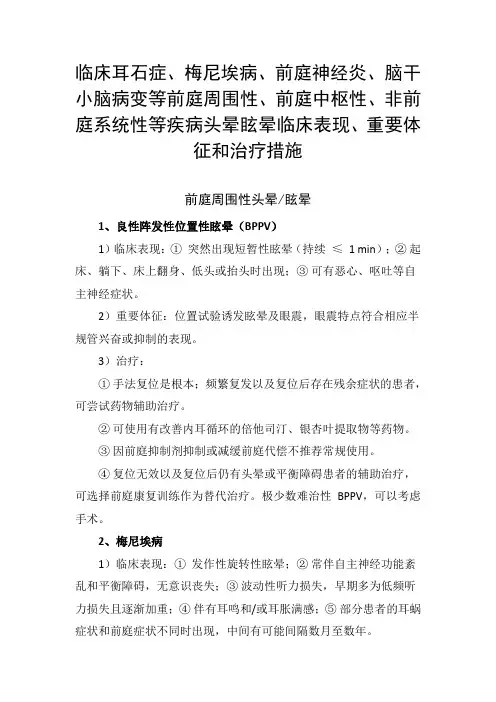

临床耳石症、梅尼埃病、前庭神经炎、脑干小脑病变等前庭周围性、前庭中枢性、非前庭系统性等疾病头晕眩晕临床表现、重要体征和治疗措施前庭周围性头晕/眩晕1、良性阵发性位置性眩晕(BPPV)1)临床表现:①突然出现短暂性眩晕(持续≤1 min);②起床、躺下、床上翻身、低头或抬头时出现;③可有恶心、呕吐等自主神经症状。

2)重要体征:位置试验诱发眩晕及眼震,眼震特点符合相应半规管兴奋或抑制的表现。

3)治疗:①手法复位是根本;频繁复发以及复位后存在残余症状的患者,可尝试药物辅助治疗。

②可使用有改善内耳循环的倍他司汀、银杏叶提取物等药物。

③因前庭抑制剂抑制或减缓前庭代偿不推荐常规使用。

④复位无效以及复位后仍有头晕或平衡障碍患者的辅助治疗,可选择前庭康复训练作为替代治疗。

极少数难治性BPPV,可以考虑手术。

2、梅尼埃病1)临床表现:①发作性旋转性眩晕;②常伴自主神经功能紊乱和平衡障碍,无意识丧失;③波动性听力损失,早期多为低频听力损失且逐渐加重;④伴有耳鸣和/或耳胀满感;⑤部分患者的耳蜗症状和前庭症状不同时出现,中间有可能间隔数月至数年。

2)重要体征:发作期或中晚期神经性聋。

3)治疗:①眩晕发作期可使用前庭抑制剂和糖皮质激素,前庭抑制剂原则上不超过72 h,糖皮质激素根据情况可口服或静脉。

②若恶心、呕吐症状严重可用止吐药如甲氧氯普胺等。

间歇期可选用倍他司汀、利尿剂、糖皮质激素,庆大霉素,限制食盐的摄入,忌烟酒、咖啡等刺激性食物,保守治疗无效时可考虑有创性治疗。

3. 前庭神经炎1)临床表现:①急性眩晕不伴听力下降且持续数日;②常伴恶心、呕吐、振动幻视以及身体不稳感等;③有的要伴有耳石症。

2)重要体征:自发性朝向健侧的水平扭转性眼震;站立身体向患侧倾倒。

3)治疗:应尽早使用糖皮质激素,尽早进行适当的活动。

4. 伴眩晕的突发性聋1)临床表现:①眩晕,恶心、呕吐;②突然发生听力下降;③可伴耳鸣、耳闷胀感、听觉过敏或重听、耳周皮肤感觉异常等。

前庭周围性眩晕概述眩晕是因机体空间定向和平衡功能失调所产生的自我感觉,是一种运动性错觉。

“真性眩晕”有明显的自身或他物旋转感或倾倒感,呈阵发性,伴有眼震、平衡失调(指物偏斜、站立不稳或倾倒)和植物神经症状(面色苍白、恶心、出汗、血压脉搏改变等);“假性眩晕”(昏晕)为自身或外物的晃动不稳感,常较持续,但也可为阵发性,伴发症状较轻或不显,外物纷杂时症状加重。

“动”的感觉是其和“头昏”的鉴别标志。

病因1.脑血管病:如脑动脉硬化、后下小脑动脉血栓、小脑出血、椎-基底动脉短暂缺血发作等。

2.占位性病变:上述部位的肿瘤、脓肿、结核瘤、寄生虫等,以及其他部位的肿物引起的颅内压增高导致上述脑组织的移位、水肿等,也可引起眩晕。

3.变性和脱髓鞘疾病:如延髓空洞症、多发性硬化、遗传性共济失调等。

4.炎症:如脑干脑炎等。

症状一、前庭周围性眩晕均为真性眩晕,一般均有眼震和前庭功能改变。

1.内耳病变(耳源性眩晕):除眩晕、眼震和前庭功能改变外,伴有耳鸣和听力减退,多为单侧性。

无其他神经系统体征。

(1)美尼尔病:耳鸣和听力减退呈波动性,即间歇期可恢复,但发作愈多恢复愈差(偶有一次发作后几成全聋者)。

(2)急性迷路炎:见于中耳炎或迷路手术后。

鼓膜穿孔后症状加重。

(3)内耳损伤。

(4)鼓膜内陷或受压:(5)耳石和前庭终未感受器病变:表现为“变位性眩晕”。

2.前庭神经病变:①药物中毒。

②小脑桥脑角肿瘤或蛛网膜炎。

③前庭神经外伤,症状同前庭出血,但少见。

3.前庭神经元炎:无听力改变,仅有前庭神经症状。

常在上呼吸道或消化道感染后发病,或有头部慢性感染灶。

有时呈小流行,数目自愈,且少有复发。

二、前庭中枢性眩晕:为脑干、小脑或顶颞叶病变引起。

1.脑血管病:眩晕同时伴有闪辉、复视、视物变形、颜面和肢体麻木感、头痛、晕厥、猝倒等其他VB-TIA症状。

2.占位性病变:上述部位的肿瘤、脓肿、结核瘤、寄生虫等,也可引起眩晕。

3.变性和脱髓鞘疾病:如延髓空洞症、多发性硬化、遗传性共济失调等。

2024持续性眩晕发作的前庭神经炎诊断与治疗头晕和眩晕是临床门急诊最常见的症候之一。

以头晕、眩晕和姿势症状为主要特征的前庭综合征或疾病是患者就医的常见原因,其终生患病率高达17%~30%.由于不同疾病表现的相似性和同一疾病表现的异质性,对于前庭综合征相关的病因快速判断存在一定难度。

本文对前庭神经炎这一急性前庭综合征的诊断、鉴别诊断及治疗进行介绍。

前庭神经炎(VN)是指一侧前庭神经急性损害后出现的,临床表现为急性、持续性眩晕,伴恶心、呕吐和不稳,易向患侧倾倒等症状的一种急性前庭综合征,是临床常见的急性外周性眩晕疾病。

在所有周围性眩晕中,VN发病率位于第3位,仅次于良性阵发性位置性眩晕(BPPV)和梅尼埃病。

一项长期随访研究结果显示,VN患者复发率低,因此再次发作常不支持VN诊断。

10%~15%的VN患者可以继发BPPV,30%~50%的患者发展为慢性头晕,可表现为持续性姿势-知觉性头晕(PPPDIVN的诊断及注意事项(一)诊断标准《前庭神经炎诊治多学科专家共识》建议VN的诊断标准如下:1.急性、首次、持续性眩晕发作,伴恶心、呕吐和姿势不稳。

2.无听力下降及其他局灶性神经系统症状和/或体征。

3.单向水平为主略带扭转的自发性眼震,伴或不伴轻微上跳成分,眼震符合亚历山大定律,患侧甩头试验阳性。

4.相关辅助检查提示单侧前庭神经功能减弱,如患侧视频头脉冲试验(vHIT)增益降低伴纠正性扫视,患侧双温试验反应降低,患侧前庭诱发肌源性电位(VEMPs)异常,患侧眼偏斜(OTR)等,纯音听阈检测显示听力正常(或明确听力损害与本次疾病无关λ5.除外其他疾病,必要时进行头颅影像学检查。

(二)注意事项VN常急性起病,有时表现为突然起病,基本为有生以来第一次眩晕发作,表现为严重眩晕,患者常明确描述为〃视物旋转〃,伴恶心、呕吐及不能行走或步态不稳感,站立或行走时易向患侧倾倒,症状呈持续性,至少超过24h,一般在发病后48h达到高峰,随后逐渐缓慢减轻。

改善前庭眩晕的眼周眩晕按摩

1、必要性:

前庭神经炎是由周围前庭器官炎症引起的急性单侧前庭功能损伤综合征,以突发性的眩晕为主要症状,在外周性眩晕中的发病率较高。

随着近年来临床对中医研究的不断深入,多种中医技术在临床上均取得了较好的应用效果,以穴位按摩较为常见。

通过刺激睛明穴、攒竹穴等穴位,能够改善颈椎病患者的眩晕症状,这为临床改善前庭神经炎患者的眩晕症状提供新思路。

2、按摩方法:

①协助患者取仰卧体位,嘱其闭眼休息5分钟,操作者采用七步洗手法消毒双手。

②选取患者睛明穴、瞳子髎穴、攒竹穴,采取按法、点法进行眼周穴位按摩,从睛明经攒竹,再到瞳子髎,循环往复,以患者感受酸胀为宜。

③配穴选取百会、风池及肩井等穴位,以协助患者放松身体。

按摩过程中应注意速度协调,用力均匀。

④统一按摩时间在上午10点和下午15点,于患者治疗结束后进行按摩,每次20 分钟,每天2次,持续2周。

3、穴位功效:

穴位:瞳子髎;功效:促进头面部疾病恢复。

穴位:睛明穴;功效:有明目退翳、祛风清热及通络。

穴位:阳胆经;功效:疏风散热、明目退翳。

穴位:诸穴;功效:共奏明目退翳、疏风散热及散风镇痉。

穴位:攒竹穴;功效:反射性增加对应区域大脑皮层的血流量从而增强其功能及代偿作用,进而改善脑部血液循环。

眩晕的原因和治疗方法眩晕的原因一、前庭周围性眩晕1、良性发作性位置性眩晕病人常在头部位置发生改变的时候,比如说起床、躺下或者抬头的时候会出现眩晕,一般持续几秒钟,当头部固定的时候眩晕消失。

2、迷路炎迷路炎是急性或慢性中耳炎的常见并发症,多因中耳化脓性炎症直接破坏迷路的骨壁引起,少数是炎症经血行或淋巴扩散所致化脓性迷路炎。

部分患者迷路并无感染的直接侵犯,受到邻近化脓性中耳炎的影响,也能出现症状浆液性迷路炎。

中耳炎患者会出现突然性的眩晕,并且伴有恶心、呕吐的症状,提示合并迷路炎的可能。

病情严重的人眩晕很严重,会伴有眼球震颤、听力丧失、平衡失调等症状。

3、药物中毒性眩晕多种药物会造成内耳及前庭神经损害,首推氨基糖苷类抗生素。

这种抗生素通过对前庭毛细胞造成的不可逆损伤而产生耳毒性。

硫酸链霉素对内耳前庭毒性较大,容易引起眩晕,而双氢链霉素会导致耳蜗损害,从而产生耳聋。

急性链霉素中毒多在用药后数天内发生眩晕、恶心、呕吐。

慢性中毒多见,常在用药治疗几周后患者出现摆动幻觉、运动失调和轻度眩晕,并在1周后病情达高峰。

4、晕动病或称运动病,即晕车、晕船。

由于坐车、船、飞机等时,内耳的迷路受机械性刺激,引起前庭功能紊乱所致。

主要表现眩晕、恶心及呕吐,常伴面色苍白、出冷汗、全身无力等。

该病可能存在易感人群,但原因未明;睡眠不足、情绪不佳及不良刺激常为促发因素。

5、迷路卒中为突然发作的严重眩晕、恶心、呕吐,并有耳鸣或听力丧失,可发生迷路功能永久性损害。

主要见于老年人内听动脉的闭塞,或迷路出血。

患者年龄大、起病快,有身体其他部位的动脉硬化症及既往无类似发作史等有助诊断。

6、听神经瘤听神经瘤患者主要表现慢性进行性耳聋,极少数患者早期可出现眩晕。

部分患者亦可在起病后数月或数年后才出现眩晕。

除有第Ⅷ对脑神经损害外,还有Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经麻痹、头痛、共济失调等。

耳科检查可发现病侧有神经性耳聋及前庭功能减弱的表现。

脑干听觉诱发电位患侧可有各种异常,脑脊液蛋白质增高,头颅平片有病侧内听道异常扩大或同时有骨质破坏,头颅CT、MRI在小脑脑桥角处显示占位性病变,则诊断可肯定。

近期治疗两例周围前庭疾病导致的眩晕分析。

患者郭某,女,37岁,鹤壁淇滨区人。

眩晕伴左侧耳聋、耳鸣2个月。

一般病史:患者2个月前突然出现眩晕,耳鸣,听力减退,诊为中耳炎。

给予消炎的治疗,炎症好转。

但仍遗留眩晕,左侧耳鸣,听力减退等症状。

头部左转时,眩晕发作。

给与针灸推拿等治疗,眩晕能缓解1周左右,耳聋耳鸣无改善。

考虑患者为内耳炎引起外周前庭神经和蜗神经炎症,导致外周前庭神经功能下降,给予前庭眼球增益2训练和颈部本体感觉输入手法治疗。

治疗1次患者耳鸣缓解一半,听力显著提高,随访眩晕目前没有发作。

病例2患者侯某,女,32岁,郑州市人。

主诉:眩晕伴颈部不适2个月余。

一般病史:患者2月前因路滑向前跌倒,力量较大,手腕部挫伤后出现抬头是周围环境旋转,休息不好时间歇发作。

没有明确诊断。

曾给予颈部推拿,似乎有些改善。

就诊时给与Hallpike试验阳性,确诊为耳石症(BPPV)。

给与前庭眼球增益1训练,加颈部手法本体感觉输入,没有给予耳石复位。

2次治疗患者眩晕消失。

随访眩晕没有发作。

机制分析:1、最新神经科学研究证实,无论周围性眩晕还是中枢性眩晕发病机制都是我们的感觉输入在中枢整合不匹配引起,其中关键是前庭觉、本体感觉和视觉。

这两例病例均为周围前庭神经疾病一起的前庭功能障碍。

但2例造成的前庭功能变化完全相反,比较典型,具有代表性。

第1例前庭增益下降,第2例因为耳石搅动引起前庭增益提高,所以病例1治疗方向是提高前庭功能,病例2是降低前庭功能,二者最终目的是使前庭功能达到匹配,相互平衡。

2、病例2没有进行耳石复位治疗。

是因为现代神经病学认为,人人都有耳石症,人体的中枢都有强大调节,该患者比较年轻,症状比较轻,病因为外力造成的BPPV,中枢完全能自我纠正。

3、那么为什么2例患者颈部针灸和推拿治疗都有一定效果那?是因为颈部的针灸和推拿治疗,能够增加颈部的本体感觉输入,一定程度上代偿了前庭觉的功能,最适合的治疗为前庭功能的训练。

前庭周围性眩晕

*导读:临床上常见的有美尼尔病、迷路炎、前庭神经元炎、内耳药物中毒(如链霉素、长那霉素、新霉素、庆大霉素等)。

……

临床上常见的有美尼尔病、迷路炎、前庭神经元炎、内耳药物中毒(如链霉素、长那霉素、新霉素、庆大霉素等) 。

这些疾病除

有前庭功能障碍引起的眩晕和眼球震颤外,尚有耳响、耳聋等耳蜗症状。

位置性眩晕和晕动病亦属前庭系统周围性眩晕。

位置性眩晕是患者头部处于一定位置时,便出现眩晕和眼球震颤,为内耳迷路前庭器官病变所致;晕动病是乘船、坐飞机时,内耳的迷路受到刺激,引起前庭功能障碍,有眩晕、恶心、呕吐,但很少出现眼球震颤。

这两种疾病都属前庭系统眩晕,但出现耳蜗症状者少见。

患者感到周围事物围绕自己做一定方向的转动,患者有平衡障碍,不能站立,指物偏向倾倒侧,常有眼球震颤,并有恶心、呕吐、面色苍白,出汗、脉搏及血压改变等植物神经机能障碍的表现,称为真性眩晕。

第1页。