居住区道路布局形式分析

- 格式:ppt

- 大小:30.16 MB

- 文档页数:15

居住区道路的组织形式

居住区道路的组织形式可以根据不同的规划和设计理念来进行布局和设置。

以下是常见的几种组织形式:

1. 网格状布局:这是一种常见的道路组织形式,其中道路以水平和垂直方向形成网格状交叉口。

这种布局能够提供简单明确的导航和便利的交通流动,适用于中小型居住区。

2. 环形布局:环形布局是指道路呈环形或半环形的组织形式,通常围绕一个中心点或公共空间设置。

这种布局可以提供相对封闭的内部交通系统,减少交通流量,使居住区更安静和舒适。

3. 树状布局:树状布局是指从一个主干道分支出多个辅助道路的组织形式。

主干道连接各个重要设施和服务点,而辅助道路则连接到居民住宅区域。

这种布局可以提供便捷的交通接驳和良好的交通流动。

4. 高密度布局:高密度布局通常用于人口较为密集的城市居住区,特点是道路相对狭窄,沿街建筑密集。

这种布局可以节约用地,提供丰富的交通选择和便利的步行环境。

在实际设计中,还需要考虑道路的宽度、交通设施的设置、停车场规划、人行道和绿化带的设计等因素,以提供安全、舒适和便利的居住区交通环境。

小区道路设计理念通而不畅

随着城市化进程的不断加速,小区的建设也成为了城市规划的重要组成部分。

而小区道路设计的合理与否,直接关系到居民的出行便利和生活质量。

然而,在一些小区中,我们常常会发现道路设计存在着通而不畅的问题,给居民的生活带来了诸多不便。

通而不畅的小区道路设计表现在多个方面。

首先,道路布局不合理,导致交通

拥堵。

一些小区的道路设计过于密集,车辆难以顺利通行,尤其是在高峰时段,常常会出现交通堵塞的情况。

其次,道路宽窄不一,无法满足不同交通工具的通行需求。

一些小区的道路宽度不足,无法容纳大型车辆通行,给物流配送和居民搬家带来了麻烦。

再者,道路环境混乱,缺乏交通标识和规划,给行人和车辆的安全带来了隐患。

这些问题的存在,严重影响了小区居民的出行和生活质量。

要解决通而不畅的小区道路设计问题,需要从多个方面入手。

首先,应该合理

规划道路布局,避免过于密集和交叉纠缠的设计,确保道路畅通无阻。

其次,应该根据小区的实际情况,合理规划道路宽度,以满足不同交通工具的通行需求。

再者,应该加强道路环境的管理和规划,设置交通标识和引导标线,提高道路使用效率和安全性。

只有这样,才能真正实现小区道路设计理念的通畅。

在小区道路设计中,通而不畅的问题不仅仅是技术层面的挑战,更是一个需要

综合考虑居民出行、交通安全和城市规划的综合性课题。

只有不断优化小区道路设计理念,才能为居民营造一个便利、安全的生活环境。

希望未来,在城市规划中能够更加重视小区道路设计,使之真正做到通而畅,让居民的出行更加便利,生活更加舒适。

居住区规划布局的六种形式从城市空间的角度讲,居住区是城市空间的重要层次与节点,上通城市下达小区、组团直到住宅内外空间,各空间层次有不同尺度和形态。

根据居住区规划布局的实态可概括以下主要形式,大力提昌节约、集约式布局:一、片块式布局住宅建筑在尺度、形体、朝向等方面具有较多相同的因素,并以日照间距为主要依据建立起来的紧密联系所构成的群体,它们不强调主次等级,成片成块,成组成团地布置,形成片块式布局形式。

一些居住区常采取与体制结构的行政区划相一致的布局形式,按体制规模划分地块,各地块配以相应的公共设施,并遵循日照间距布置建筑,因而自然地形成片块式布局形式,如北京五路居居住区,规整地将基地划分了四个居住小区片块,分别在各地块内配以小区中心,四个小区又配置一个共同的居住区中心,形成“居住区—居住小区”二级体制结构的片块式布局。

吉林市通潭大路居住区,则将基地细分出20个居住组团地块,每个组团用地2.5~5hm2,分别在每个组团配置相应的活动中心,20个居住组团共同的居住区中心沿干道布置,形成“居住区—居住组团”二级体制结构的片块式布局。

上海曲阳新居住区,则按居住区—居住小区—居住组团”的体制结构划分用地分别设置各级中心,形成三级体制结构的片块式布局。

二、轴线式布局空间轴线或可见或不可见,可见者常为线性的道路、绿带、水体等构成,但不论轴线的虚实,都具有强烈的聚集性和导向性。

一定的空间要素沿轴布置,或对称或均衡,形成具有节奏的空间序列,起着支配全局的作用。

如上海三林苑小区,以一步行水街为中心构成“水”轴线布局形式。

百米长形水池,配以不锈钢群鱼雕塑、小天使喷泉、天然巨石、植草砖、架空层、孤形长廊,并以大片草坪(7500m2)衬托,具有显明的欧陆风格。

广州东辉广场居住区,为一“路”轴线式布局,其特点是面对纵横两条城市干道穿越基地的不利条件,因势利导运用轴线式布。

局手法,将公共服务设施绕两干道交叉口布置,形成聚合强大的居住区中心,同时用纵贯南北的步行绿带——绿轴,将基地南北边界滨河绿地连成一气,绿带内布置小学、托幼等日常性公共设施,成为有生气的信息传递纽带,各组团与绿带相通。

常见居住区规划布局形态中心式集约式围合式规划布局常见形态牛块式隐喻式轴线式1、“中心式”布局形态:〃将居住空间围绕占主导地位的特定空间要素组合排列,表现出强烈的向心性,并以自然流畅的环状路网造就了向心的空间布局。

〃往往选择有特征的自然地理地貌(水体、山体)为构图中心,同时结合布置公共服务设施,形式居住区中心。

〃各居住分区围绕中心分布,既可用同样的住宅组合方式形成统一构局也可以允许不同的组织形态控制各个部分,强化可识别性。

2、“隐喻性”布局形态:〃将其一种食物作为原型,经过概括,提炼、抽象成为建筑与环境的形态语言,使人产生视觉上某种联想与领悟,增强环境的感染力。

〃注意对形态的概括,讲求形态的简洁、明了、易懂,同时,做到行、神、意的融合。

3、“围合式”布局形态:〃住宅沿基地外围周边布置,形成一定数量的次要空间并供同围绕一个主导空间,构成后的空间无方向性。

〃主入口按照环境条件可设任一方位,中央主导空间一般尺度较大,统领次要空间,也可以以其形态的特异突出其主导地位。

〃围合式可形成宽敞的绿地和舒适空间,日照、通风、视觉环境较好,可更好地组织和丰富居民的邻里交往及生活活动内容。

4、“轴线式”布局形态:〃空间轴线常为线性道路,绿地、水体等,有强烈的聚集性、导向性。

〃通过空间轴线引导,轴线两侧空间对称或不对称布局,通过轴线上主、次节点控制节奏和尺度,居住区城县出层次递进,起落有致由均衡特色。

〃当轴线过长时,可转折,曲化等手法并结合建筑,水品、绿化处理丰富环境。

5、“先块式”布局形成:〃住宅以日照间距为主要依据,遵循一定规律排列组合,形成紧密联系的群体,不强调主次等,成民、块、组、团布置。

〃尽量采用按区域变化的方法,强调可识别性,在居间有绿地、水体、公共设施分隔,保证居住空间舒适性。

6、“集约式”:〃将住宅,公建紧凑布置,尽力开发地下空间,地下、上贯通,室内外参透,形成居住功能完善,空间流通的布局空间。

〃省地,有利组织邻里交往。

居住区规划布局形式居住区规划布局形式是指对一个居民区进行合理的划分和布局,以满足居民的基本生活需求和提供良好的生活环境。

在规划居住区布局时,需要考虑到人口密度、社区设施、交通、绿地等因素,以提高居民的居住质量和提供良好的社区服务。

一、人口密度和楼房高度规划人口密度是指在一定区域内居住的居民数量。

在居住区规划中,应根据区域的土地面积和人口规模,确定合适的人口密度。

一般来说,人口密度过高会导致居住区供电、供水、供暖等公共设施的压力增加,居住条件恶化。

因此,合理控制人口密度是规划布局的首要考虑。

楼房高度规划也是居住区规划布局的重要部分。

高层建筑可以增加居住面积,提供更多住房,但过高的楼房可能会遮挡阳光,影响居住环境。

因此,在居住区规划布局中需要合理控制楼房的高度,确保充足的采光和通风。

二、社区设施和公共服务规划社区设施和公共服务是保障居民生活的基础,包括教育、医疗、文化等各方面的设施和服务。

在居住区规划布局中,需要合理划分和安排社区设施的位置,确保居民能够方便地获得各种服务。

教育设施的规划应考虑到居民的年龄结构和孩子的入学需求,合理规划学校的数量和位置。

医疗设施的规划应考虑到居民的健康需求,合理规划医院和诊所的数量和位置。

文化设施的规划应考虑到居民的文化需求,合理规划文化中心、图书馆等设施的数量和位置。

除了各种设施之外,公共服务也是居住区规划布局中的重要内容。

公共服务包括公共交通、供电、供水、供暖等基础设施。

合理地规划这些公共服务的位置和布局,可以提高居民的生活便利度和生活质量。

三、交通规划交通规划是居住区规划布局中的一个重要方面。

合理的交通规划可以提高居民的出行便利度,减少拥堵和交通事故。

在居住区规划布局中,可以采用以下几种交通规划形式:1.网格交通:将居住区划分为网格,设置交叉道路,使得每个居民都能方便地抵达周边的设施和服务;2.环形交通:在居住区周围设置环形道路,使得居民可以便捷地到达不同的社区设施和公共服务点;3.公共交通:设置公共交通站点,方便居民乘坐公交车、地铁等公共交通工具;4.步行和自行车道:设置步行和自行车道,鼓励居民选择步行或骑自行车出行,减少机动车的使用。

简析居住区道路交通系统一、居住区道路交通系统的功能道路是居住区的重要组成部分,具有一般道路交通的普通功能,即满足居民各种出行需要,同时也满足必须进入区内的外来交通。

自有人类活动以来,居住与道路就是相伴发展的,有怎样的居住水平,就需要有怎样的道路与之适应,人类早期没有固定的居所,因此也没有固定的道路。

《尔雅》中说:“道者蹈也,路者露也”,就是说当时的道路是由于人的行走而自然产生的。

与一般城市干道相比较,居住区道路不仅具有交通功能、划分居住区用地、确定居住区规划布局的作用,还对居住环境的安全监控、空间的区域划分、促进邻里交往有一定的影响。

居住区道路又是居住区外环境构成的骨架和基础,为居住区景观提供了观赏的路线。

居住区道路系统设计合理有序则能创造居住区丰富、生动的空间环境和多变的空间序列,为烘托区内的自然居住氛围提供有利條件。

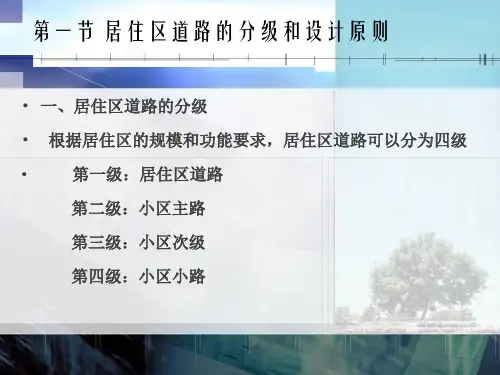

二、居住区内道路应根据功用分级,最大限度地节约道路用地我国根据近年来居住区建设的实践经验,将居住区道路划分为四级布置,分别为:居住区道路、小区路、组团路及宅间小路。

1、居住区道路:一般用以划分小区的道路,与城市道路一起形成道路网络,在大城市中通常与城市支路同级。

车行道宽度不小于9m,红线宽度一般为20—30m。

2、小区路:一般用以划分组团的道路,同时一般还联系着小区的公共建筑和中心绿地。

车行道宽度5—8m。

3、组团路:居住区住宅群内的主要道路,从此小区路分枝出来通往住宅组群道路。

车行道宽度5—7m。

4、宅间小路:居住区道路系统的末梢,通向各户或各单元入口。

一般宽2.5—3m。

居住区道路的合理分级是为了组织好内部人、车交通合理通行,并能最大限度地节约道路用地的保证。

根据居住区的规划类型不同,道路的分级也与之相适应。

三、居住区道路组织形式——“顺而不穿,通而不畅”居住区是居民生活居住的空间,最大限度地保护居住区的安全和安静,是提高居住区内部环境质量的重要标志。

住宅区内的路网布局包括住宅区出入口的位置与数量,应吻合居民交通要求;应防止不必要的外部交通穿行或进入住宅区;应使居民的出行能安全、便捷地到达目的地,避免在住宅区内穿行。

居住区道路的类型居住区内一般有车行道和步行道两类。

车行道担负着居住区与外界及居住区内部机动车与非机动车的交通联系,是居住区道路系统的主体。

步行道往往与居住区绿地系统结合,起着联系绿地、户外活动场地和公共建筑的作用。

在人车分行的居住区(或居住小区)交通组织体系中,车行交通与步行交通互不干扰,车行道与步行道在住区中各自独立形成完整的道路系统,此时的步行道往往具有交通和休闲双重功能。

在人车混行的居住区(或居住小区)交通组织体系中,车行道几乎负担了居住区(居住小区)内外联系的所有交通功能,步行道则多作为各类绿地和户外活动场地的内部道路和局部联系道路,更多地具有休闲功能。

居住区道路的分级根据我国的实践经验,居住区道路通常可分为四级布置,即居住区(级)道路、居住小区(级)道路、居住组团(级)道路和宅前小路。

在居住区规划设计中各级道路宜分级衔接,组成良好的交通组织系统,并构成层次分明的空间领域感。

1.居住区道路。

居住区道路用以划分并解决居住区的内外联系,在大城市中通常与城市支路同级。

它与城市道路一起组成道路网络,但必须强调它的功能是为居住区交通服务,不可与城市干道混同。

居住区道路经过的车辆比较多,红线宽度一般为20~30米,山地城市不小于15米,其中车行道宽度一般需9米,如通行公共交通时,应增至10~14米。

居住区道路断面以“一块板”为宜,即中间不设绿化分隔带。

在规模较大居住区中的部分道路亦可采用三块板形式。

人行道宽一般为2~4米。

此外,居住区级道路的交叉口如无红绿灯控制交通,可设置中心绿岛让车辆降低速度迂回通过。

2.居住小区道路。

居住区的次要道路(也可称小区主路)是居住区内外联系的主要道路,起到划分并联系各住宅组团,联系小区的公共建筑和中心绿地的作用。

在小区规划设计中,为防止居住区外部交通对小区内部的影响,小区主路不宜横平竖直,一通到头。

可适当采用T、L、Y、风车、折线型或蛇形等曲折线型,这样不但可避免车辆穿越居住小区,还能给住宅环境设计带来变化,创造更加丰富的外环境空间。