居住区规划布局的六种形式

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:6

居住区道路的组织形式

居住区道路的组织形式可以根据不同的规划和设计理念来进行布局和设置。

以下是常见的几种组织形式:

1. 网格状布局:这是一种常见的道路组织形式,其中道路以水平和垂直方向形成网格状交叉口。

这种布局能够提供简单明确的导航和便利的交通流动,适用于中小型居住区。

2. 环形布局:环形布局是指道路呈环形或半环形的组织形式,通常围绕一个中心点或公共空间设置。

这种布局可以提供相对封闭的内部交通系统,减少交通流量,使居住区更安静和舒适。

3. 树状布局:树状布局是指从一个主干道分支出多个辅助道路的组织形式。

主干道连接各个重要设施和服务点,而辅助道路则连接到居民住宅区域。

这种布局可以提供便捷的交通接驳和良好的交通流动。

4. 高密度布局:高密度布局通常用于人口较为密集的城市居住区,特点是道路相对狭窄,沿街建筑密集。

这种布局可以节约用地,提供丰富的交通选择和便利的步行环境。

在实际设计中,还需要考虑道路的宽度、交通设施的设置、停车场规划、人行道和绿化带的设计等因素,以提供安全、舒适和便利的居住区交通环境。

住区规划布局形式自古至今,住宅在人们的生活中始终扮演了一个承载生活的角色。

一个城市或一个地区的物质文明、精神文明、生产力水平和生活面貌往往通过住宅建设及其相关问题的解决而体现出来,因此居住问题一直以来都是建筑界和规划界所重点关注的对象。

同时随着中国城市化进程的加快,解决日益增多的城市人口的居住问题,提供满足人们身心需求的住区也是促进社会和谐发展的一个重点。

改革开放以来,中国经济建设取得了重大的成就,整个国民经济开始进入适度快速和相对稳定的发展轨道,而中国城市经历了革命性的变化,经济的转轨和社会的变革也在居住领域产生了深远的影响,住区发展已经到了一个具有历史意义的阶段。

一方面,我国的城市化进程已经进入了迅猛发展的轨道,大量的人口向城市聚集。

以北京为例,人口规模已超过现有各项公共设施的承载能力,出现过度拥挤,交通阻塞,水资源匮乏等一系列问题。

另一方面,人民生活水平有了很大提高,衣食问题基本得到了解决,群众关注的热点已经转向了住房,人们迫切需要尽快改善和提高居住条件。

因此住区建设已不仅仅是解决住房问题,它已经同国家经济发展的速度息息相关。

改革开放 20 年,中国城市建设和乡镇城市化进入了一个新的发展时期。

在经济发展和政策的主导和推动下,城市化步伐明显加快。

近 10 年来,我国的城市化平均每年大约以 0.6%的速度增长。

按照世界城市化的发展规律,当一个国家的城市化水平处于 30%的时候,将进入飞速发展阶段。

在《2001 至 2002 中国城市发展报告》中专家预测,到 2020 年,50%的中国人口居住在城市,到 2050 年,将有 75%的中国人居住在城市。

可以说,21 世纪是中国的“城市世纪”城市住区建设水平更是人类社会发展的重要标志。

而住区作为构成城市的有机组成部分,其规划是城市详细规划的主要内容之一,是实现城市总体规划的重要步骤,它在一定程度上反映了一个国家不同时期的社会政治、经济、思想和科学技术发展的水平。

![常见居住区规划布局形态[内容浅析]](https://uimg.taocdn.com/b9d27923168884868662d623.webp)

居住区基本结构形式

居住区的基本结构形式可以分为以下几点:

1. 空间布局:居住区通常由一系列住宅单元构成,单元之间通过道路、步行道或绿地相连。

住宅单元可以是独立的房屋,也可以是多层住宅楼。

同时,居住区也可能包括商业设施、学校、医疗机构等公共设施。

2. 土地利用:居住区土地的利用通常以住宅为主,用于满足人们的居住需求。

除了住宅以外,还可以设置公园、广场、停车场等公共绿地和设施,以提供休闲娱乐、社交交流和停车等服务。

3. 道路和交通:居住区通常有内部道路网络,方便居民的出行和交通连接。

这些道路可以是主要的大街和小巷,也可以是步行街或自行车道。

同时,也需要规划停车位,以解决居民的停车问题。

4. 基础设施:居住区还需要基础设施来支持日常生活,例如供水、供电、供气、通信网络等。

这些基础设施需要与其他城市或社区的网络连接,以保证居民的正常生活和工作。

5. 环境设施:居住区的环境设施包括垃圾处理设施、排水系统、公共厕所等,以保证居民生活环境的卫生和舒适。

总之,居住区的基本结构形式是为了提供人们居住所需的空间、设施和服务,并满足居民的生活需求。

居住区规划设计完整方案一、背景介绍随着城市化进程的加快,人口数量不断增加,对居住区的规划设计提出了更高的要求。

一个良好的居住区规划设计方案,能够提高居民的生活品质,改善城市环境,建设和谐宜居的社区。

本文将以____字篇幅,对居住区规划设计方案进行详细阐述。

二、选址和土地利用规划1. 选址:优先考虑距离城市中心较近、交通便利的区域。

这样便于居民的出行和生活,减少通勤时间和交通压力。

2. 土地利用规划:合理规划居住区的用地比例,确保住宅用地、公共服务设施用地、商业服务设施用地等区域的平衡发展。

同时,保留一定比例的绿地,提供良好的生态环境和休闲空间。

三、社区布局与交通规划1. 社区布局:以功能分区为主,将居住区划分为居住区、公共服务区、商业服务区和休闲娱乐区。

同时,根据居民的需求和综合配套设施,合理规划社区内的教育、医疗、文化等公共服务设施。

2. 交通规划:注重公共交通的发展,合理规划社区内的地铁、公交线路,提供便捷的交通工具。

同时,保证社区内道路的连通性,设置人行道和自行车道,鼓励居民步行和骑行。

四、住宅区规划设计1. 住宅布局:以小区为单位,规划出合理的住宅单元,保证每个住宅单元附近都有公共绿地和公共服务设施。

同时,注重社区的人文景观设计,使小区环境美观宜人。

2. 住宅类型:结合实际需要,规划不同类型的住宅,包括公寓、联排别墅和独立别墅等。

确保住房供应的多样性,满足不同居民的需求。

3. 公共设施:规划社区内的公共设施,包括儿童游乐场、社区健身器材、篮球场等。

这些设施能够促进邻里关系的融合,增加居民的社交活动。

五、公共服务设施规划设计1. 教育设施:规划社区内的教育设施,包括学校、幼儿园和培训机构等。

确保居民的子女能够就近上学,减少通勤时间和家长的精力负担。

2. 医疗设施:规划社区内的医疗服务设施,包括社区卫生服务中心和诊所等。

能够满足居民的基本医疗需求,减少外出就医的时间和费用。

3. 公共文化设施:规划社区内的图书馆、文化中心和博物馆等。

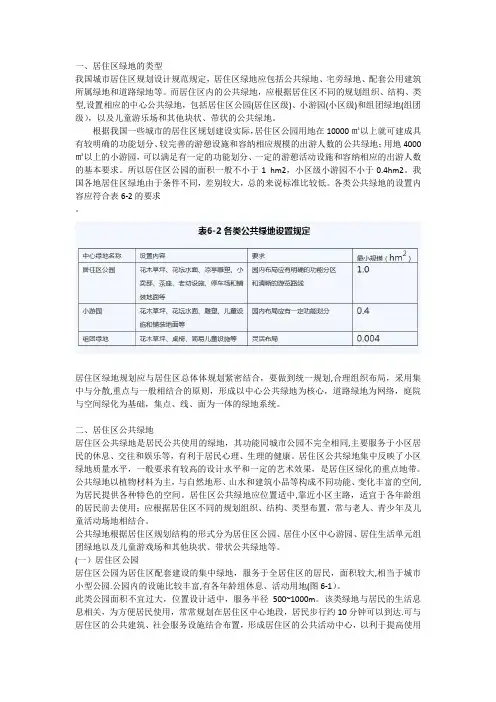

一、居住区绿地的类型我国城市居住区规划设计规范规定,居住区绿地应包括公共绿地、宅旁绿地、配套公用建筑所属绿地和道路绿地等。

而居住区内的公共绿地,应根据居住区不同的规划组织、结构、类型,设置相应的中心公共绿地,包括居住区公园(居住区级)、小游园(小区级)和组团绿地(组团级),以及儿童游乐场和其他块状、带状的公共绿地。

根据我国一些城市的居住区规划建设实际,居住区公园用地在10000㎡以上就可建成具有较明确的功能划分、较完善的游憩设施和容纳相应规模的出游人数的公共绿地;用地4000㎡以上的小游园,可以满足有一定的功能划分、一定的游憩活动设施和容纳相应的出游人数的基本要求。

所以居住区公园的面积一般不小于1 hm2,小区级小游园不小于0.4hm2。

我国各地居住区绿地由于条件不同,差别较大,总的来说标准比较低。

各类公共绿地的设置内容应符合表6-2的要求。

居住区绿地规划应与居住区总体体规划紧密结合,要做到统一规划,合理组织布局,采用集中与分散,重点与一般相结合的原则,形成以中心公共绿地为核心,道路绿地为网络,庭院与空间绿化为基础,集点、线、面为一体的绿地系统。

二、居住区公共绿地居住区公共绿地是居民公共使用的绿地,其功能同城市公园不完全相同,主要服务于小区居民的休息、交往和娱乐等,有利于居民心理、生理的健康。

居住区公共绿地集中反映了小区绿地质量水平,一般要求有较高的设计水平和一定的艺术效果,是居住区绿化的重点地带。

公共绿地以植物材料为主,与自然地形、山水和建筑小品等构成不同功能、变化丰富的空间,为居民提供各种特色的空间。

居住区公共绿地应位置适中,靠近小区主路,适宜于各年龄组的居民前去使用;应根据居住区不同的规划组织、结构、类型布置,常与老人、青少年及儿童活动场地相结合。

公共绿地根据居住区规划结构的形式分为居住区公园、居住小区中心游园、居住生活单元组团绿地以及儿童游戏场和其他块状、带状公共绿地等。

(一)居住区公园居住区公园为居住区配套建设的集中绿地,服务于全居住区的居民,面积较大,相当于城市小型公园.公园内的设施比较丰富,有各年龄组休息、活动用地(图6-1)。

一、居住区的规划布局应综合考虑路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系, 构成一个完善的、相对独立的有机整体, 并应遵循下列原则:1. 方便居民生活, 有利组织管理;2. 组织与居住人口规模相相应的公共活动中心, 方便经营、使用和社会化服务;3. 合理组织人流、车流, 有利安全防卫;4. 布置合理, 空间丰富, 环境美, 体现地方特色。

居住区的空间与环境设计应遵守下列原则: 1). 合理布置公共服务设施, 避免烟、气、味、尘及噪声对居民的污染和干扰;2). 建筑应体现地方风格、突出个性, 群体建筑与空间层次应在协调中求变化;3). 精心设立建筑小品, 丰富与美化环境;4). 注重景观与空间的完整性, 市政公用站点、停车库等小建筑宜与住宅或公建结合安排;供电、电讯、路灯等管线宜地下埋设;5). 公共活动空间的环境设计, 应解决好建筑、道路、广场、院落、绿地和建筑小品之间及其与人活动之间的互相关系。

居住区住宅建筑和规划设计, 应综合考虑用地条件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度、布置方式、群体组合和空间环境等因素拟定。

居住区公共服务设施涉及教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、市政公用、行政管理等设施。

公共服务设施项目指标应按有关规范规定拟定。

居住区内绿地应涉及公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等。

绿地率新区建设不应低于30%;旧区改造不宜低于25%。

居住区道路可分为居住区道路、社区路、组团路和宅间小路四级, 其道路规划设计应符合有关规范规定。

二、建筑基地也可以称为建筑用地。

它是有关土地管理部门批准划定为建筑使用的土地。

建筑基地应给定四周范围尺寸或坐标。

基地应与道路红线相连接, 否则应设通路与道路红线相连接。

基地与道路红线相连接时, 一般以道路红线为建筑控制线。

如城市规划需要, 主管部门可在道路红线以外另订建筑控制线。

建筑基地地面宜高出城市道路的路面, 否则应有排除地面水的措施。

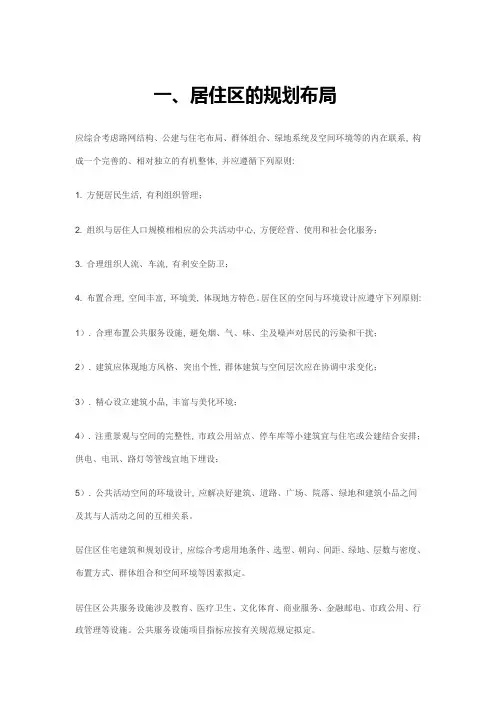

常见居住区规划布局形态中心式集约式围合式规划布局常见形态牛块式隐喻式轴线式1、“中心式”布局形态:〃将居住空间围绕占主导地位的特定空间要素组合排列,表现出强烈的向心性,并以自然流畅的环状路网造就了向心的空间布局。

〃往往选择有特征的自然地理地貌(水体、山体)为构图中心,同时结合布置公共服务设施,形式居住区中心。

〃各居住分区围绕中心分布,既可用同样的住宅组合方式形成统一构局也可以允许不同的组织形态控制各个部分,强化可识别性。

2、“隐喻性”布局形态:〃将其一种食物作为原型,经过概括,提炼、抽象成为建筑与环境的形态语言,使人产生视觉上某种联想与领悟,增强环境的感染力。

〃注意对形态的概括,讲求形态的简洁、明了、易懂,同时,做到行、神、意的融合。

3、“围合式”布局形态:〃住宅沿基地外围周边布置,形成一定数量的次要空间并供同围绕一个主导空间,构成后的空间无方向性。

〃主入口按照环境条件可设任一方位,中央主导空间一般尺度较大,统领次要空间,也可以以其形态的特异突出其主导地位。

〃围合式可形成宽敞的绿地和舒适空间,日照、通风、视觉环境较好,可更好地组织和丰富居民的邻里交往及生活活动内容。

4、“轴线式”布局形态:〃空间轴线常为线性道路,绿地、水体等,有强烈的聚集性、导向性。

〃通过空间轴线引导,轴线两侧空间对称或不对称布局,通过轴线上主、次节点控制节奏和尺度,居住区城县出层次递进,起落有致由均衡特色。

〃当轴线过长时,可转折,曲化等手法并结合建筑,水品、绿化处理丰富环境。

5、“先块式”布局形成:〃住宅以日照间距为主要依据,遵循一定规律排列组合,形成紧密联系的群体,不强调主次等,成民、块、组、团布置。

〃尽量采用按区域变化的方法,强调可识别性,在居间有绿地、水体、公共设施分隔,保证居住空间舒适性。

6、“集约式”:〃将住宅,公建紧凑布置,尽力开发地下空间,地下、上贯通,室内外参透,形成居住功能完善,空间流通的布局空间。

〃省地,有利组织邻里交往。

居住区规划布局的六种形式从城市空间的角度讲,居住区是城市空间的重要层次与节点,上通城市下达小区、组团直到住宅内外空间,各空间层次有不同尺度和形态。

根据居住区规划布局的实态可概括以下主要形式,大力提昌节约、集约式布局:一、片块式布局住宅建筑在尺度、形体、朝向等方面具有较多相同的因素,并以日照间距为主要依据建立起来的紧密联系所构成的群体,它们不强调主次等级,成片成块,成组成团地布置,形成片块式布局形式。

一些居住区常采取与体制结构的行政区划相一致的布局形式,按体制规模划分地块,各地块配以相应的公共设施,并遵循日照间距布置建筑,因而自然地形成片块式布局形式,如北京五路居居住区,规整地将基地划分了四个居住小区片块,分别在各地块内配以小区中心,四个小区又配置一个共同的居住区中心,形成“居住区—居住小区”二级体制结构的片块式布局。

吉林市通潭大路居住区,则将基地细分出20个居住组团地块,每个组团用地2.5~5hm2,分别在每个组团配置相应的活动中心,20个居住组团共同的居住区中心沿干道布置,形成“居住区—居住组团”二级体制结构的片块式布局。

上海曲阳新居住区,则按居住区—居住小区—居住组团”的体制结构划分用地分别设置各级中心,形成三级体制结构的片块式布局。

二、轴线式布局空间轴线或可见或不可见,可见者常为线性的道路、绿带、水体等构成,但不论轴线的虚实,都具有强烈的聚集性和导向性。

一定的空间要素沿轴布置,或对称或均衡,形成具有节奏的空间序列,起着支配全局的作用。

如上海三林苑小区,以一步行水街为中心构成“水”轴线布局形式。

百米长形水池,配以不锈钢群鱼雕塑、小天使喷泉、天然巨石、植草砖、架空层、孤形长廊,并以大片草坪(7500m2)衬托,具有显明的欧陆风格。

广州东辉广场居住区,为一“路”轴线式布局,其特点是面对纵横两条城市干道穿越基地的不利条件,因势利导运用轴线式布。

局手法,将公共服务设施绕两干道交叉口布置,形成聚合强大的居住区中心,同时用纵贯南北的步行绿带——绿轴,将基地南北边界滨河绿地连成一气,绿带内布置小学、托幼等日常性公共设施,成为有生气的信息传递纽带,各组团与绿带相通。

常见的组团绿地形式及其相应的布局方法有以下几种类型:1:、庭院式组团绿地2、林阴道式组团绿地3.山墙间组团绿地4、结合公共建筑,社区中心的组团绿地5、临街组团绿地6、独立式组团绿地1、庭院式组团绿地:位于建筑组群围合成的庭院式的组团中间、平面多呈规则几何形,绿地的一边或两边与组团道路相邻。

特点:不易受行人,车辆的影响,环境安静,由于被住宅建筑围合,空间有较强的庭院感布置方式:可采用规则式或自然式的布局形式,不设专门的出入口,一般在冬季有充足的日照的率地南部靠近组团道路一侧布置活动场地,场地中布置花坛,艺术小品,小水景,石景等,在绿地西北部布置树丛,安排园椅等休息设施。

2、林阴道式组团绿地:在组团的建筑组群布局时,结合组团道路或居住小区主干道扩大某一处住宅建筑间距,形成沿着居住小区主干道(或组团道路)较狭长的组团绿地。

布局:大多采用规则式,沿组团绿地平面的长轴构成一定的景观序列,根据绿地长度和宽度布置数个各有特点,风格协调的活动场地,场地中配置花架、廊、花坛、宣传廊等,构成组团绿地空间范围的乔木树丛的配置,可结合组团绿地周边居住区道路绿化和住宅建筑前后的宅旁或宅间绿地的绿化布置。

3、山墙间组团绿地:在行列式住宅布局中,扩大部分东西相对或错位的住宅建筑间的距离,在建筑山墙之间布局组团绿地,绿地至少有一侧由此邻小区的主干道或组团道路。

这种绿地的布局形式有效地改变了行列式布局的住宅建筑群山墙间仅有道路空间所形成的狭长的胡同状的空间格局,组团绿地与宅旁间绿地互相渗透,扩大了组团绿地的空间范围。

在山墙边有一定宽度的宅旁绿地中或组团绿地接近山墙处配植乔木树丛。

在住宅建筑的山墙之间,灵活布置活动场地。

比如健身器材,小水景。

4、结合公共建筑,社区中心的组团绿地,一般面积较大,四周环境较为复杂,空间较为开敞,布局上一般使活动场地与社区中心紧密联系。

5、临街组团绿地:位于临街或居住区主干道一侧,或位于居住区次干道交汇处一角。

居住区规划布局的六种形式

从城市空间的角度讲,居住区是城市空间的重要层次与节点,上通城市下达小区、组团直到住宅内外空间,各空间层次有不同尺度和形态。

根据居住区规划布局的实态可概括以下主要形式,大力提昌节约、集约式布局:

一、片块式布局

住宅建筑在尺度、形体、朝向等方面具有较多相同的因素,并以日照间距为主要依据建立起来的紧密联系所构成的群体,它们不强调主次等级,成片成块,成组成团地布置,形成片块式布局形式。

一些居住区常采取与体制结构的行政区划相一致的布局形式,按体制规模划分地块,各地块配以相应的公共设施,并遵循日照间距布置建筑,因而自然地形成片块式布局形式,如北京五路居居住区,规整地将基地划分了四个居住小区片块,分别在各地块内配以小区中心,四个小区又配置一个共同的居住区中心,形成“居住区—居住小区”二级体制结构的片块式布局。

吉林市通潭大路居住区,则将基地细分出20个居住组团地块,每个组团用地2.5~5hm2,分别在每个组团配置相应的活动中心,20个居住组团共同的居住区中心沿干道布置,形成“居住区—居住组团”二级体制结构的片块式布局。

上海曲阳新居住区,则按居住区—居住小区—居住组团”的体制结构划分用地分别设置各级中心,形

成三级体制结构的片块式布局。

二、轴线式布局

空间轴线或可见或不可见,可见者常为线性的道路、绿带、水体等构成,但不论轴线的虚实,都具有强烈的聚集性和导向性。

一定的空间要素沿轴布置,或对称或均衡,形成具有节奏的空间序列,起着支配全局的作用。

如上海三林苑小区,以一步行水街为中心构成“水”轴线布局形式。

百米长形水池,配以不锈钢群鱼雕塑、小天使喷泉、天然巨石、植草砖、架空层、孤形长廊,并以大片草坪(7500m2)衬托,具有显明的欧陆风格。

广州东辉广场居住区,为一“路”轴线式布局,其特点是面对纵横两条城市干道穿越基地的不利条件,因势利导运用轴线式布。

局手法,将公共服务设施绕两干道交叉口布置,形成聚合强大的居住区中心,同时用纵贯南北的步行绿带——绿轴,将基地南北边界滨河绿地连成一气,绿带内布置小学、托幼等日常性公共设施,成为有生气的信息传递纽带,各组团与绿带相通。

此外还设一环形道路连通南北,以疏解纵横干道交通对居住区的干扰与分割。

如此,被两条城市干道分割的基地便组成了有机整体。

广东中山翠享槟榔小区,则采用多轴线的平行和交叉布局,将绿化景观、建筑群体串连起来,丰富而有序,尤其使一个个亲切的院落小空间统合成整体,不求宏伟场景但求温馨和谐。

北京大吉城小区,以小区西北角的康有为故居广场为起点的

斜向轴线,形成统贯小区的一建筑对称轴,对建筑群起着全局的支配作用,外围建筑高,中间建筑低,围合成一具有视线开度的内向性空间,中央轴线方向建筑空间强烈的节奏烘托,使小区形成庄重华贵的空间品质。

三、向心式布局

将一定空间要素围绕占主导地位的要素组合排列,表现出强烈的向心性,易于形成中心。

这种布局形式山地用得较多,顺应自然地形布置的环状路网造就了向心的空间布局。

如深圳东方花园,地处深圳湾山地,建筑依山就势筑台布置,形成向心空间,具有良好的日照通风条件和开阔的视野。

福建龙山居住区,基地为一东向坡,顺等高线方向布置环状路网,为取得好朝向,住宅垂直等高线的方向布置,向心式略呈放射状别有风味,但视线较局促,可用屋顶平台来补救。

四、围合式布局

住宅沿基地外围周边布置,形成一定数量的次要空间并共同围绕一个主导空间。

构成后的空间无方向性,主人口按环境条件可设于任一方位,中央主导空间一般尺度较大,统率次要空间,也可以其形态的特异突出其主导地位。

围合式布局可有宽敞的绿地和舒展的空间,日照、通风和视觉环境相对较好,但要注意控制适当的建筑层数。

广州锦城花园小区,由15栋12层点式住宅拼接,并随地形自然围合,宅旁绿地小空间和中央集中绿地组成一个整体,同时将住宅底层

架空,形成室内外绿化的渗透,使穿堂风贯通调节小气候,为住户提供户内外的活动和交往场所。

停车场设于地下。

深圳滨河小区,由四种点式住宅群沿周边按一定间距布置,并用连廊将各幢住宅二层人口连接起来,廊底层布置公共设施,廊面步行通达每个单元;连廊设通长的花池,形成中心庭院和二层连廊的立体绿化系统,环境宜人。

日本广岛市基街高层住宅区,住宅采用曲尺形自由组合体,利于争取好的朝向,并使道路和空间富有变化,建筑间距达120~200m,形成大的开畅空间,里面布置小学、幼儿园,托儿所、老人之家、集会广场等公共设施和大片绿地。

五、集约式布局

将住宅和公共配套设施集中紧凑布置,并开发地下空间,依靠科技进步,使地上地下空间垂直贯通,室内室外空间渗透延伸,形成居住生活功能完善,水平——垂直空间流通的集约式整体空间。

这种布局形式节地节能,在有限的空间里可很好满足现代城市居民的各种要求,对一些旧城改建和用地紧缺的地区尤为适用。

如香港南丰新村,用地仅3.2hm2,居住人口达12700人。

其布局特点是:12幢28~32层的塔式住宅楼沿矩形用地三面布置,北面开口朝向海湾,可眺望维多利亚港全景。

用地的中央部分为地下汽车库,可容800车位,库内有梯道直通屋顶平台花园,花园内设有儿童游戏场、球场等活动场地。

车行道围绕平台四周布置。

由于用地

东西两面的高差,平台分别以两个步行地道和两个天桥与各住宅楼连接,居民到中心平台花园不必横穿车道。

六、隐喻式布局

将某种事物作为原型,经过概括、提炼、抽象成建筑与环境的形态语言,使人产生视觉和心理上的某种联想与领悟,从而增强环境的感染力,构成了“意在象外的境界升华。

深圳白沙岭居住区,整体布局采用规整的几何图案,构图简洁流畅,形似一朵盛开的菊花。

图中以10—18层曲线型板式住宅由中心呈外飘逸延伸状,如同花辨;中心24~30层点点塔式住宅好比花蕊;低层公建作屋顶花园供居民游憩;板式住宅底层架空视线通透,可改善通风条件,也是停车活动的适宜场所。

丰富的景观、舒展的空间、似花的形态,会给人们带来似花的美好联想和憧憬。

又如上海“绿色细胞组织”社区规划,整体布局形式以植物细胞为原形,将细胞组织“细胞核一细胞质一细胞膜”,抽象为相象的规划形

态语言一“房包围树,树包围房,房树相拥,连绵生长”,如同细胞核裂变繁殖的自然生态。

让缺乏自然生态和山水景色的喧嚣的上海感受“房在树丛,人在画中”的悦目怡情。

各种基本布局形式,在实际操作中常常以一种形式为主兼容多种形式而形成组合式或自由式布局。

如郑州中方园小区,为轴线式和片块式相结合的组合布局,断续的中轴以绿化、下沉式广场及社区中心塑造出优美的轴线对景空间,其构图形式

成为“中方园”小区的标志。

各组团和邻里院落格局规整,不同的院落环境布置形式多样具有较强的识别性。