凹陷性颅骨骨折

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:12

头皮损伤和颅骨骨折

颅脑损伤:头皮损伤、颅骨骨折、脑损伤

头皮损伤

头皮分为:皮肤、皮下组织、帽状腱膜、帽状腱膜下层和骨膜

头皮损伤是最常见的颅脑损伤包括头皮血肿、头皮裂伤、头皮撕脱伤头皮血肿皮下、帽状腱膜下、骨膜下、血肿

分类头皮裂伤常见的开放性头皮损伤

头皮撕脱伤

皮下血肿:范围局限、张力高、压痛明显、中央触1、头皮血肿之有凹陷感

帽状腱膜下血肿:范围大、头颅明显增大、肿胀、有

波动感

治疗:头皮血肿早期冷敷后热敷,较大的血肿给予局部穿刺抽出积血2、头皮裂伤伤口大小不一、深度不一

治疗:局部加压包扎止血,应用抗生素和TAT

3、头皮撕脱伤最严重的头皮损伤、头皮缺少、颅骨外露、出血量大、

疼痛剧烈

治疗:撕脱的头皮用无菌包好置于4℃低温隔水保存,12h内完成清创和再植

颅骨骨折颅骨受到暴力作用所致的颅骨结构改变

骨折部位颅盖骨折

颅底骨折

形态浅性骨折

凹陷性骨折

是否与外界相通开放性骨折

闭合性骨折

颅盖骨折浅性骨折:局部压痛、肿胀

凹陷性骨折:局部性下限区、有压痛

颅前、中、后窝骨折表现为皮下或黏膜下瘀斑、脑脊液外漏、颅神经损伤脑受压症状:凹陷范围超过5cm 深度达1cm以上者,手术整复或摘除碎骨片

位于大静脉窦处的凹陷性骨折如未引起神经系统特征或颅内压增高,即陷入较深、不宜手术

脑脊液外漏者—高枕平卧、半卧位

脑脊液外漏护理:1、禁忌鼻腔、耳道的滴药、冲洗和堵塞

2、严禁经鼻腔置胃管,吸痰及鼻导管给氧、禁忌做

腰椎穿刺

3、避免用力咳嗽、打喷嚏、用力排便以免颅内压骤

然升降或脑脊液外漏。

凹陷骨折属于什么骨折1凹陷性骨折的概念凹陷性骨折,顾名思义,一般是指骨骼受到直接暴力、钝器打击等,导致骨骼连续性中断,骨折碎块向内侧凹陷。

临床比较常见的部位比如颅骨、颧骨等。

轻度的凹陷性骨折,如果移位不明显,一般对骨骼主体稳定性影响不大,可以采取保守治疗。

尤其是婴幼儿颅骨凹陷性骨折,如果没有神经系统症状,可以密切观察,在生长愈合过程中,大部分患儿颅骨的凹陷性骨折会自行回弹。

而凹陷性骨折如果移位比较严重,比如颧弓塌陷、颅骨凹陷性范围较大,造成颅内压增高等,临床一般需要进行骨折的提拉复位,必要时结合内固定治疗。

这种骨折可以单独发生,或者是与线状骨折合并发生,此外,这种骨折多发生于骨质相对坚硬的骨骼,临床上要根据骨折的情况,给予相应的治疗。

生活中避免劳累,多休息,不要剧烈运动。

主要是由于外伤引起的这种疾病,需要及时的进行治疗,以免造成脑部神经受损或者其他严重的现象。

颅骨比较薄,容易受到外力的损伤,比较轻的可以通过保守治疗的方式来减轻病情,较为严重的有可能需要进行手术治疗。

对于手术最佳时机的选择,一般认为是创伤后的水肿前,即3-6小时,或水肿部分消退后,即3-10或14天。

因为组织水肿不仅可以掩盖骨折移位情况,也影响骨折的复位。

而对于一些紧急情况,如局部血肿,开放性损伤,面部大面积骨折等,则需要早期治疗。

1.1颅骨凹陷性骨折病史⑴多有头部外伤病史。

(2)头皮血肿:在受力点有头皮血肿或挫伤。

(3)局部下陷:急性期可检查出局部骨质下陷。

(4)局灶性症状:当骨折片下陷较深时,可刺破硬脑膜,损伤及压迫脑组织导致偏瘫、失语或局灶性癫等相应症状。

2.凹陷性骨折的诊断分类分类2.1 颅骨凹陷性骨折诊断明确,骨折凹陷深度>1cm,临床出现局灶性症状或颅内压增高症状者,需行凹陷骨折整复术。

较固定的凹陷骨折,采用凹陷四周钻孔、锯下骨瓣,将其整复成形再复位固定;粉碎性凹陷骨折,需手术摘除游离碎骨片,保留带有骨膜的骨片,缩小日后需修补的面积,需向家属交待病情及手术期间可能出现的并发症。

颅底凹陷症诊断标准颅底凹陷症是一种颅内疾病,通常是由于颅底骨折或者颅底骨骼发育异常导致的。

颅底凹陷症的诊断对于及时治疗和预防并发症非常重要。

下面将介绍颅底凹陷症的诊断标准,以便临床医生和患者能够更好地了解和识别这一疾病。

一、临床表现。

颅底凹陷症的临床表现多种多样,常见的症状包括头痛、头晕、视觉障碍、听力减退、面部麻木等。

在诊断时,医生需要仔细询问患者的病史和详细了解症状,以便进行全面的评估。

二、影像学检查。

颅底凹陷症的诊断离不开影像学检查,常用的检查方法包括X线片、CT和MRI。

X线片能够初步了解颅底骨折的情况,CT和MRI则能够更清晰地显示颅底凹陷的范围和程度。

三、神经系统检查。

神经系统检查对于诊断颅底凹陷症也非常重要。

医生可以通过检查患者的视觉、听力、面部感觉和运动功能等来评估神经系统的状况,从而判断颅底凹陷是否对神经系统造成了影响。

四、其他辅助检查。

除了上述常规检查外,有时候还需要进行其他辅助检查来帮助诊断,比如颅内压监测、眼底检查等。

这些检查能够更全面地了解患者的病情,为诊断提供更多的信息。

五、诊断标准。

根据上述的临床表现、影像学检查、神经系统检查和其他辅助检查的结果,医生可以综合判断患者是否患有颅底凹陷症。

一般来说,诊断颅底凹陷症需要满足以下条件,1)有明显的颅底骨折或者骨骼发育异常的病史;2)影像学检查显示颅底凹陷的表现;3)神经系统检查和其他辅助检查结果支持诊断。

六、诊断注意事项。

在诊断颅底凹陷症时,医生需要注意排除其他颅内疾病的可能性,比如颅内肿瘤、脑血管疾病等。

此外,还需要全面评估患者的全身情况,比如是否有其他系统疾病或者并发症。

总之,颅底凹陷症的诊断需要综合临床表现、影像学检查、神经系统检查和其他辅助检查的结果,以便做出准确的诊断。

只有准确诊断,才能及时进行治疗,预防并发症的发生,提高患者的生活质量。

希望本文能够帮助医生和患者更好地了解颅底凹陷症的诊断标准,促进临床实践的进步。

颅骨骨折一、定义颅骨骨折:指颅骨受暴力作用所致颅骨结构的改变。

其临床意义不在于骨折本身,而在于骨折所引起的脑膜、脑、血管和神经损伤,可合并脑脊液漏、颅内血肿及颅内感染等。

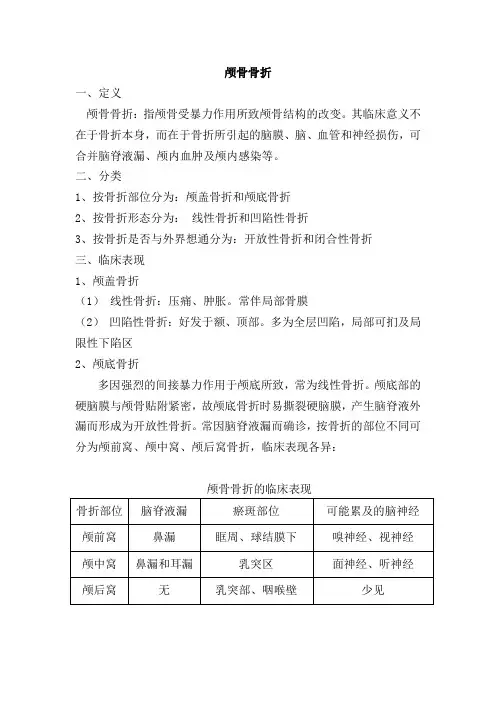

二、分类1、按骨折部位分为:颅盖骨折和颅底骨折2、按骨折形态分为:线性骨折和凹陷性骨折3、按骨折是否与外界想通分为:开放性骨折和闭合性骨折三、临床表现1、颅盖骨折(1)线性骨折:压痛、肿胀。

常伴局部骨膜(2)凹陷性骨折:好发于额、顶部。

多为全层凹陷,局部可扪及局限性下陷区2、颅底骨折多因强烈的间接暴力作用于颅底所致,常为线性骨折。

颅底部的硬脑膜与颅骨贴附紧密,故颅底骨折时易撕裂硬脑膜,产生脑脊液外漏而形成为开放性骨折。

常因脑脊液漏而确诊,按骨折的部位不同可分为颅前窝、颅中窝、颅后窝骨折,临床表现各异:颅骨骨折的临床表现四、护理措施1、预防颅内感染,促进漏口早日闭合(1)体位:嘱病人采取半卧位,头偏向患侧,维持特定体位至停止漏液后3~5日,借重力作用使脑组织移至颅底硬脑膜裂缝处,促使局部粘连而封闭漏口。

(2)保持局部清洁:每日2次清洁、消毒外耳道、鼻腔或口腔,注意棉球不可过湿,以免液体逆流入颅。

嘱病人勿挖鼻、抠耳。

注意不可堵塞鼻腔。

(3)避免颅内压骤升:嘱病人勿用力排便、咳嗽、擤鼻涕或打喷嚏等,以免颅内压骤然升降导致气颅或脑脊液逆流。

(4)对于脑脊液鼻漏者,不可经鼻腔进行护理操作:严禁从鼻腔吸痰或放置鼻胃管,禁止耳、鼻滴药、冲洗和堵塞,禁忌做要穿。

(5)注意有无颅内感染迹象,如头痛、放热等。

(6)遵医嘱应用抗菌药及TAT或破伤风类毒素。

2、病情观察及时发现和处理并发症(1)明确有无脑脊液外漏:可将血性液滴于白色滤纸上,若血迹外周有月晕样淡红色浸泽圈,则为脑脊液漏。

(2)准确估计脑脊液外漏量(3)注意有无颅内继发性损伤(4)注意颅内低压综合征。

凹陷性颅骨骨折临床路径(县医院版)一、凹陷性颅骨骨折临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为凹陷性颅骨骨折(开放性、闭合性)(ICD-10:S02.902)行开颅凹陷性颅骨骨折清除术或骨折复位术。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)、《王忠诚神经外科学》(王忠诚主编,湖北科学技术出版社)、《神经外科学》(赵继宗主编,人民卫生出版社)。

1.病史。

2.体格检查。

3.实验室检查及影像学检查。

(三)选择治疗方案的依据。

根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)、《王忠诚神经外科学》(王忠诚主编,湖北科学技术出版社)、《神经外科学》(赵继宗主编,人民卫生出版社)。

1.开颅凹陷骨折清除及骨折复位术手术原则:(1)闭合性颅骨骨折:①儿童乒乓球样凹陷骨折,不伴有神经机能障碍,无需手术治疗;②儿童颅骨凹陷骨折较大较深,在全麻下行钻孔、凹陷骨折撬起复位术;③成人颅骨凹陷骨折≤5cm,深度≯0.5cm,不伴有神经缺损症状和体征的患者,无需手术治疗;④成人颅骨凹陷骨折>5cm,深度>1cm的患者,行手术治疗;⑤患者出现意识障碍,双侧瞳孔不等大等脑疝表现,行急诊手术。

(2)开放性颅骨骨折:①有开放性伤口的患者,立即手术治疗;②颅骨骨折参考闭合性颅骨骨折适应症处理。

2.禁忌症:(1)有严重心脏病或严重肝肾功能不全等,全身状况差,不能耐受手术者;(2)有凝血功能障碍的患者。

3.手术风险较大者(高龄、妊娠期、合并较严重内科疾病),需向患者或家属交待病情;如不同意手术,应当充分告知风险,履行签字手续,并予严密观察。

(四)标准住院日为≤14天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合(ICD-10:S02.902)凹陷性颅骨骨折疾病编码;2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径;同时合并脑挫裂伤、硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿等患者不进入此路径。

医院神经外科颅骨骨折患者护理常规颅骨骨折指颅骨受暴力作用所致颅骨结构改变。

可分为颅盖骨折及颅底骨折。

根据骨折的形态分为线形骨折、凹陷性骨折和粉碎性骨折。

颅骨骨折的重要性不在于骨折本身,而在于骨折所引起的脑膜、脑、血管和神经损伤,可合并有脑脊液漏,颅内血肿及颅内感染等。

一、一般护理1.休息:线形骨折或较小凹陷性骨折无需特殊处理,只需卧床休息,对症治疗;颅底骨折伴脑脊液漏的病人,应取半坐卧位或头偏向患侧,以利愈合。

2.给清淡易消化流质、半流质食物:病情稳定后给高热量、高蛋白、高维生素、富含纤维素的饮食。

3.保持大便通畅:指导病人定时排便,必要时给缓泻剂,避免用力排便。

4.24小时内必须注射破伤风抗毒素。

二、并发症的护理1.颅内高压:骨折或凹陷性骨折范围较大及颅骨骨折病人,应严密观察生命体征及意识、瞳孔的变化。

有无颅内高压症状,如剧烈头痛、频繁呕吐等现象,及时给脱水剂并对症治疗。

2.颅内感染:(1)对开放性颅骨折如颅底骨折伴有脑脊液外漏的病人,按脑脊液漏的护理。

(2)遵医嘱使用抗生素。

(3)颅内低压综合征:取端坐卧位或抬高头部时,头痛加重并伴眩晕、呕吐、厌食等一系列症状,补充大量盐水后可缓解。

三、心理护理与健康教育注意与病人及其家属的沟通,及时解释和说明病情,缓解病人及其家属的紧张和焦虑情绪,使其以愉快的心态配合治疗和护理。

向病人及其家属说明疾病相关知识、治疗护理要点及相关注意事项等。

四、出院指导1.病人应以高蛋白、高热量、高维生素饮食为宜。

2.指导病人勿挖耳、抠鼻,也勿用力排便、咳嗽、擤鼻涕或打喷嚏。

3.指导病人正确对待脑脊液漏,不可因症状轻微而疏忽大意,也不要因脑脊液漏而忧心忡忡。

4.有颅骨缺损的病人外出应加防护帽,可在伤后3~6个月行颅骨成形术。

新生儿颅骨凹陷性骨折

朱铭;林影;林友诚

【期刊名称】《中国临床神经外科杂志》

【年(卷),期】2002(7)6

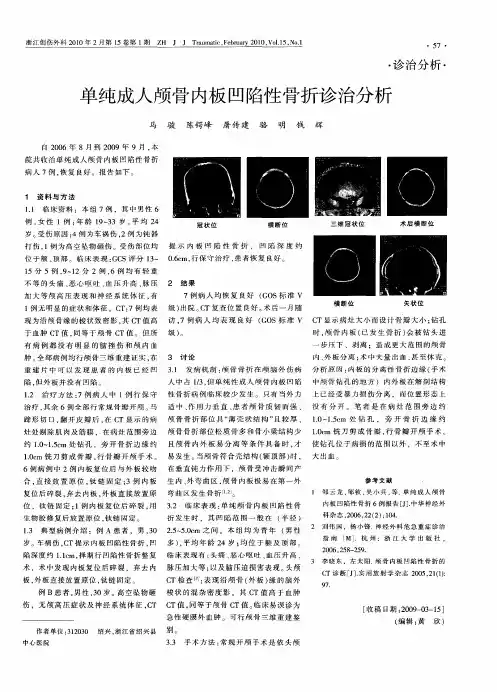

【摘要】笔者97年以来遇到新生儿颅骨凹陷骨折12例,采取非手术治疗,均自行复位,未留后遗症。

1 临床资料产钳助生导致凹陷骨折10例,正常产道分娩2人。

临床体检可见到或扪到凹陷部位,CT和X线确诊额骨凹陷2例,枕骨凹陷1例,顶盖骨凹陷3例,颞顶骨凹陷6例,深度均小于1厘米,凹陷如盘状,面积约3cm^2。

12人产后均无肢体瘫痪及神经受损症状。

采取观察,非手术治疗。

结果:1d内复位的3人,1周内复位的6人,两周内复位2人,4周内复位1人。

【总页数】1页(P375-375)

【关键词】颅骨骨折;新生儿;治疗

【作者】朱铭;林影;林友诚

【作者单位】福建省三明市第二医院神经外科

【正文语种】中文

【中图分类】R683.5

【相关文献】

1.新生儿颅骨凹陷性骨折28例 [J], 刘占川;方雁彬

2.一例新生儿颅骨凹陷性骨折复位术的护理 [J], 韩静;王艳春

3.开颅颅骨整复术治疗颅骨凹陷性骨折合并高血糖效果的临床观察 [J], 王景新

4.新生儿颅骨凹陷性骨折负压抽吸术治疗方法的研究 [J], 桂琳玲; 鲁巍; 邢福中; 肖必栋; 熊晓峰; 余雷

5.新生儿颅骨凹陷性骨折的治疗体会 [J], 施伟;薛萍;赵瑞;李昊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

颅骨骨折有哪些症状?*导读:本文向您详细介绍颅骨骨折症状,尤其是颅骨骨折的早期症状,颅骨骨折有什么表现?得了颅骨骨折会怎样?以及颅骨骨折有哪些并发病症,颅骨骨折还会引起哪些疾病等方面内容。

……*颅骨骨折常见症状:感觉障碍、颅内压增高、颅神经损害、昏迷*一、症状1.颅盖骨折颅盖骨折有多种形式,除开放性及某些凹陷形颅盖骨折,在临床上可能显示骨折的直接征象外,闭合性骨折往往只显示骨折的间接征象,其确诊常有赖于X线检查。

(1)闭合性颅盖骨折的临床表现:骨折处头皮肿胀,自觉疼痛,并有压痛。

线形骨折的表面,常出现头皮挫伤和头皮血肿。

颞肌范围的明显肿胀,张力增高和压痛,常是颞骨线形骨折合并颞肌下淤血的征象。

外伤性颅缝裂开在小儿比较常见,早期可出现沿颅缝走行的条状头皮血肿。

骨膜下血肿或迅速形成巨大的帽状腱膜下血肿常暗示深面有颅盖骨折。

凹陷骨折多发生于额部及顶部,受伤部位多伴有头皮挫伤和血肿。

触诊时常可摸及骨质下陷,可出现骨片浮动感或骨擦音。

但切忌反复,粗暴操作,不应期望获得此项体征作为诊断的依据,而增加硬脑组织损伤甚至出血的危险。

在单纯头皮血肿触诊时,常有中央凹入感,易误诊为凹陷骨折,此时需拍颅骨切线位片加以鉴别。

有人认为颅骨凹陷深度小于1cm时多无硬脑膜裂伤,而凹入的碎骨片深度超过2cm 时,应高度怀疑有硬脑膜裂伤之存在。

凹陷骨折在皮质功能区可出现相应的刺激或损害症状。

凹陷骨折在静脉窦上可引起致命性大出血,或压迫静脉窦引起颅内压增高。

广泛的凹陷骨折由于减少了颅腔的容积亦可引起颅内压增高。

(2)开放性颅盖骨折:多发生于锐器直接损伤,少数为火器伤。

受伤局部之头皮呈全层裂开,其下可有各种类型的颅骨骨折。

伤口内可有各种异物如头发、碎骨片、泥土及布屑等。

此种骨折硬脑膜如完整称为“开放性颅骨骨折”;当硬脑膜也有破裂时则称为“开放性颅脑损伤”。

累及大静脉窦的粉碎骨折,可引起致命性大出血。

2.颅底骨折颅底骨折以线形骨折为主,因骨折线常通向鼻旁窦或岩骨乳突气房,由此分别与鼻腔或外耳道连通,亦称为内开放性骨折。

凹陷性颅骨骨折临床路径

(县医院版)

一、凹陷性颅骨骨折临床路径标准住院流程

(一)适用对象。

第一诊断为凹陷性颅骨骨折(开放性、闭合性)(ICD-10:S02.902)

行开颅凹陷性颅骨骨折清除术或骨折复位术。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)、《王忠诚神经外科学》(王忠诚主编,湖北科学技术出版社)、《神经外科学》(赵继宗主编,人民卫生出版社)。

1.病史。

2.体格检查。

3.实验室检查及影像学检查。

(三)选择治疗方案的依据。

根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)、《王忠诚神经外科学》(王忠诚主编,湖北科学技术出版社)、《神经外科学》(赵继宗主编,人民卫生出版社)。

1.开颅凹陷骨折清除及骨折复位术手术原则:

(1)闭合性颅骨骨折:

①儿童乒乓球样凹陷骨折,不伴有神经机能障碍,无需手术治疗;

②儿童颅骨凹陷骨折较大较深,在全麻下行钻孔、凹陷骨折撬起复位术;

③成人颅骨凹陷骨折≤5cm,深度≯0.5cm,不伴有神经缺损症状和体征的患者,无需手术治疗;

④成人颅骨凹陷骨折>5cm,深度>1cm的患者,行手术治疗;

⑤患者出现意识障碍,双侧瞳孔不等大等脑疝表现,行急诊手术。

(2)开放性颅骨骨折:

①有开放性伤口的患者,立即手术治疗;

②颅骨骨折参考闭合性颅骨骨折适应症处理。

2.禁忌症:

(1)有严重心脏病或严重肝肾功能不全等,全身状况差,不能耐受手术者;

(2)有凝血功能障碍的患者。

3.手术风险较大者(高龄、妊娠期、合并较严重内科疾病),需向患者或家属交待病情;如不同意手术,应当充分告知风险,履行签字手续,并予严密观察。

(四)标准住院日为≤14天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合(ICD-10:S0

2.902)凹陷性颅骨骨折疾病编码;

2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径;同时合并脑挫裂伤、硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿等患者不进入此路径。

(六)术前准备(入院当天)。

1.必需的检查项目:

(1)血常规、血型、尿常规;

(2)肝功能、肾功能、血电解质、凝血功能、血糖、感染性疾病筛查(乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病、梅毒等);

(3)心电图、正位胸片、头颅正侧位X线平片。

2.根据患者病情可以选择:头颅CT扫描。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1.抗菌药物:按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)执行。

建议使用第一、二代头孢菌素,头孢曲松;明确感染患者,可根据药敏试验结果调整抗菌药物。

(1)推荐使用头孢唑林钠肌内或静脉注射:

①成人:0.5g-1g/次,一日2-3次;

②儿童:一日量为20-30mg/Kg体重,分3-4次给药;

③对本药或其他头孢菌素类药过敏者,对青霉素类药有过敏性休克史者禁用;肝肾功能不全者、有胃肠道疾病史者慎用;

④使用本药前须进行皮试。

(2)推荐头孢呋辛钠肌内或静脉注射:

①成人:0.75g-1.5g/次,一日三次;

②儿童:平均一日剂量为60mg/kg,严重感染可用到100 mg/kg,分3-4次给予;

③肾功能不全患者按照肌酐清除率制订给药方案:肌酐清除率>20ml/min者,每日3次,每次0.75-1.5g;肌酐清除率10-20ml/min患者,每次0.75g,一日2次;肌酐清除率<10ml/min患者,每次0.75g,一日1次;

④对本药或其他头孢菌素类药过敏者,对青霉素类药有过敏性休克史者禁用;肝肾功能不全者、有胃肠道疾病史者慎用;

⑤使用本药前须进行皮试。

(3)推荐头孢曲松钠肌内注射、静脉注射或静脉滴注:

①成人:1g/次,一次肌内注射或静脉滴注;

②儿童:儿童用量一般按成人量的1/2给予;

③对本药或其他头孢菌素类药过敏者,对青霉素类药有过敏性休克史者禁用;肝肾功能不全者、有胃肠道疾病史者慎用。

2.预防性用抗菌药物,时间为术前0.5小时,手术超过

3小时加用1次抗菌药物;总预防性用药时间一般不超过24小时,个别情况可延长至48小时。

3.开放性颅骨骨折的患者及时肌注破伤风抗毒素。

(八)手术日为入院当天。

1.麻醉方式:全身麻醉。

2.手术方式:开颅颅骨骨折撬起复位术,碎骨片清除术或骨折复位固定术。

3.手术置入物:颅骨固定材料、引流管系统。

4.术中用药:脱水药、降压药、抗菌药物,酌情使用抗癫痫药物。

5.输血:根据手术失血情况决定(如骨折碎片刺破矢状窦合并大出血)。

(九)术后住院恢复≤14天。

1.必须复查的检查项目:术后24小时之内及出院前根据具体情况复查头颅CT,了解颅内情况;化验室检查包括血常规、肝肾功能、血电解质等。

2.根据患者病情,可行血气分析、胸部X线平片、B超等检查。

3.每2-3天手术切口换药1次。

4.术后7天拆除手术切口缝线,或根据病情酌情延长拆线时间。

(十)出院标准。

1.患者病情稳定,生命体征平稳。

2.与手术相关各项化验检查结果无明显异常。

3.手术切口愈合良好。

(十一)变异及原因分析。

1.术中或术后继发手术部位或其他部位的颅内血肿、脑水肿、脑梗塞等并发症,严重者需要二次手术,导致住院时间延长、费用增加。

2.术后出现切口或颅内感染、严重神经系统并发症,导致住院时间延长、费用增加。

3.术后继发其他内、外科疾病,如肺部感染、下肢深静脉血栓、应激性溃疡等,需进一步诊治,导致住院时间延长。

(十二)参考费用标准:

1.未用颅骨固定材料的单病种费用6000-8000元。

2.用颅骨固定材料的单病种费用9000-11000元。

二、凹陷性颅骨骨折临床路径表单

适用对象:第一诊断为凹陷性颅骨骨折(ICD-10:S02.902)

行开颅颅骨骨折撬起复位术,碎骨片清除术或骨折复位固定术

患者姓名:性别:年龄:门诊

号:住院号:

住院日期:年月日出院日

期:年月日标准住院日:≤14天。