说课王蒙的小说

- 格式:ppt

- 大小:434.00 KB

- 文档页数:50

《善良》王蒙教案一、教学目标:1. 通过阅读王蒙的《善良》,让学生理解善良的本质和价值,培养学生的善良品质。

2. 引导学生关注作品中的细节,提高学生的文学鉴赏能力。

3. 培养学生对人性的思考,提升学生的道德修养。

二、教学内容:1. 课文:《善良》2. 课文内容分析:本文通过讲述一个关于善良的故事,揭示了善良的本质和价值,教育人们要珍惜善良,传递善良。

三、教学重点:1. 理解课文内容,体会善良的价值。

2. 学会关注作品中的细节,提高文学鉴赏能力。

四、教学难点:1. 理解善良的本质和价值。

2. 学会在现实生活中传递善良,践行善良。

五、教学方法:1. 讲授法:讲解课文内容,阐述善良的价值。

2. 讨论法:引导学生关注作品中的细节,进行小组讨论。

3. 实践法:鼓励学生在现实生活中践行善良,传递善良。

一、善良的含义1. 讲解善良的概念,引导学生理解善良的本质。

2. 分析课文中的例子,让学生体会善良的价值。

二、善良的表现1. 分析课文中的善良行为,引导学生关注作品中的细节。

2. 讨论:在日常生活中,如何表现善良?三、善良的力量1. 讲解善良在个人成长中的重要性。

2. 讨论:善良如何影响人际关系和社会和谐?四、善良的传承1. 讲解善良如何在代际之间传承。

2. 讨论:如何将善良传递给下一代?五、善良与道德1. 讲解善良与道德的关系。

2. 讨论:善良如何提升个人道德修养?六、善良与幸福1. 讲解善良与幸福的关系。

2. 讨论:善良如何带来幸福?七、善良与宽容1. 讲解善良与宽容的关系。

2. 讨论:善良如何体现宽容?八、善良与助人1. 讲解善良与助人的关系。

2. 讨论:如何用善良的心去助人?九、善良与公正1. 讲解善良与公正的关系。

2. 讨论:善良如何体现公正?十、善良与勇敢1. 讲解善良与勇敢的关系。

2. 讨论:如何在面对困难时保持善良?十一、善良与智慧1. 讲解善良与智慧的关系。

2. 讨论:善良如何体现智慧?十二、善良与成长1. 讲解善良与成长的关系。

《善良》王蒙教案一、教学内容本节课选自王蒙所著《善良》一文,位于教材第十章“人性之光”第二节。

教学内容主要包括:理解善良的含义,探讨善良在人际交往中的作用,分析善良与道德、人性的关系,以及如何在现实生活中践行善良。

二、教学目标1. 让学生掌握善良的含义,认识到善良的重要性。

2. 培养学生关爱他人、乐于助人的品质,提高人际交往能力。

3. 引导学生树立正确的道德观念,弘扬社会主义核心价值观。

三、教学难点与重点难点:理解善良与道德、人性的关系,以及如何在现实生活中践行善良。

重点:善良的含义及其在人际交往中的作用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个关于善良的实践情景,引发学生对善良的思考。

2. 新课内容:(1)让学生阅读教材,理解善良的含义。

(2)讨论善良在人际交往中的作用,举例说明。

(3)分析善良与道德、人性的关系。

(4)探讨如何在现实生活中践行善良。

3. 例题讲解:分析教材中的一个典型例题,讲解善良在人际交往中的应用。

4. 随堂练习:让学生结合教材内容,进行随堂练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 善良的含义2. 善良在人际交往中的作用3. 善良与道德、人性的关系4. 如何践行善良七、作业设计1. 作业题目:(1)请结合教材内容,谈谈你对善良的理解。

(2)举例说明善良在人际交往中的作用。

2. 答案:(1)善良是指心地善良、乐于助人,具有道德品质的人。

(2)善良在人际交往中具有润滑剂的作用,可以增进人际关系,提高社会和谐度。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的参与度,以及教学中存在的问题。

2. 拓展延伸:(1)组织学生参加志愿者活动,践行善良。

(2)开展关于善良的主题班会,引导学生树立正确的道德观念。

(3)推荐阅读关于善良的书籍,拓宽学生视野。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。

2. 教学过程中的实践情景引入、例题讲解和随堂练习。

《善良》王蒙学习教案一、教学内容本节课选自王蒙的作品《善良》,涉及教材的第三章节“人性探索”。

详细内容包括:理解作品中通过人物的善良行为展现的人性光辉,探讨善良在现实生活中的价值和意义,分析作者通过作品传递的积极向上的社会价值观。

二、教学目标1. 让学生理解并感受作品中人物的善良品质,培养他们关爱他人、乐于助人的道德情操。

2. 提高学生的文学鉴赏能力,学会从作品中挖掘人性光辉。

3. 培养学生的思辨能力,使他们能够结合现实生活,对善良的价值进行深入思考。

三、教学难点与重点难点:分析作品中善良行为背后的人性光辉,以及善良在现实生活中的价值。

重点:理解作品主题,培养学生的善良品质和道德素养。

四、教具与学具准备1. 教师准备:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学生准备:教材、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个现实生活中善良行为的故事,引发学生对善良的思考,激发学习兴趣。

2. 新课导入:简要介绍作者王蒙及《善良》这部作品,引导学生关注作品主题。

3. 课文讲解:详细讲解作品内容,分析人物善良行为的具体表现,引导学生体会人性光辉。

4. 例题讲解:结合作品,设计一道关于善良价值的思考题,引导学生深入探讨。

5. 随堂练习:让学生运用所学知识,分析现实生活中善良行为的例子,进行课堂分享。

六、板书设计1. 作品主题:《善良》2. 人物善良行为表现3. 善良在现实生活中的价值4. 学会关爱他人,传递正能量七、作业设计1. 作业题目:结合作品《善良》,谈谈你对善良的认识和理解,并结合现实生活举例说明。

2. 答案要求:观点明确,论述清晰,不少于300字。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生在课后关注身边的善良行为,进行观察和思考,将善良的品质融入日常生活。

同时,推荐阅读其他有关善良主题的文学作品,提高学生的文学素养。

重点和难点解析1. 教学目标中关于培养学生的善良品质和道德素养。

2. 教学难点中分析作品中善良行为背后的人性光辉,以及善良在现实生活中的价值。

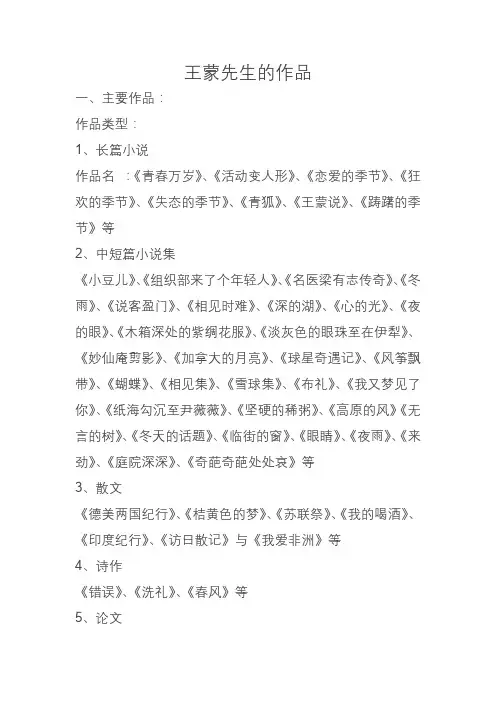

王蒙先生的作品一、主要作品:作品类型:1、长篇小说作品名:《青春万岁》、《活动变人形》、《恋爱的季节》、《狂欢的季节》、《失态的季节》、《青狐》、《王蒙说》、《踌躇的季节》等2、中短篇小说集《小豆儿》、《组织部来了个年轻人》、《名医梁有志传奇》、《冬雨》、《说客盈门》、《相见时难》、《深的湖》、《心的光》、《夜的眼》、《木箱深处的紫绸花服》、《淡灰色的眼珠至在伊犁》、《妙仙庵剪影》、《加拿大的月亮》、《球星奇遇记》、《风筝飘带》、《蝴蝶》、《相见集》、《雪球集》、《布礼》、《我又梦见了你》、《纸海勾沉至尹薇薇》、《坚硬的稀粥》、《高原的风》《无言的树》、《冬天的话题》、《临街的窗》、《眼睛》、《夜雨》、《来劲》、《庭院深深》、《奇葩奇葩处处哀》等3、散文《德美两国纪行》、《桔黄色的梦》、《苏联祭》、《我的喝酒》、《印度纪行》、《访日散记》与《我爱非洲》等4、诗作《错误》、《洗礼》、《春风》等5、论文《语言的功能与陷阱》、《〈红楼梦〉中的政治》、《接纳大千世界》、《心有灵犀》等6、诗歌集《旋转的秋千》、《西藏的遐思》等7、自传《王蒙自传第1部:半生多事》、《王蒙自传第2部:大块文章》、《王蒙自传第3部:九命七羊》、《王蒙八十自述》、《王蒙自述:我的人生哲学》等8、文集《王蒙文集》、《王蒙文存》等9、评论、随笔集《你好,新疆》、《当你拿起笔》、《漫谈小说创作》、《王蒙谈创作》、《文学的诱惑》等《创作是一种燃烧》、《红楼启示录》、《欲读书结》、《〈红楼梦〉启示录》、《我的人生哲学》《成语新编》、《老子的帮助》等10、改编电影作品《青春万岁》11、哲思录《这个社会会更好吗?王蒙哲思录》二、人物简介王蒙,男,河北南皮人,祖籍河北沧州,1934年10月15日生于北京。

中共第十二届、十三届中央委员,第八、九、十届全国政协常委。

中国当代作家、学者,文化部原部长、中国作家协会名誉主席,任解放军艺术学院、南京大学、浙江大学、上海师范大学、华中师范大学、新疆大学、新疆师范学院、中国海洋大学、安徽师范大学教授、名誉教授、顾问,中国海洋大学文新学院院长。

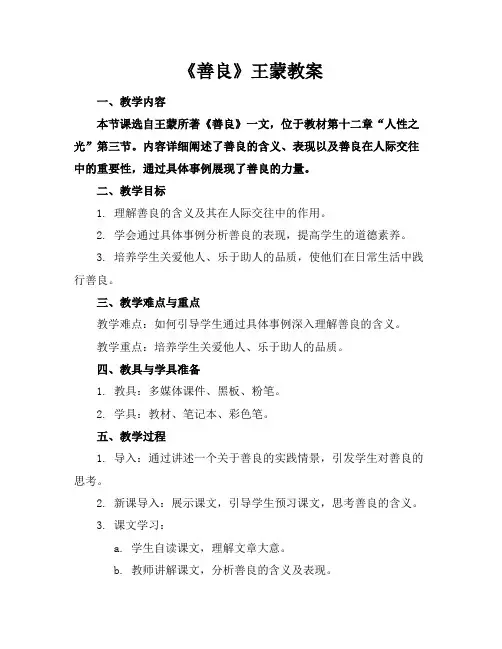

《善良》王蒙教案一、教学内容本节课选自王蒙所著《善良》一文,位于教材第十二章“人性之光”第三节。

内容详细阐述了善良的含义、表现以及善良在人际交往中的重要性,通过具体事例展现了善良的力量。

二、教学目标1. 理解善良的含义及其在人际交往中的作用。

2. 学会通过具体事例分析善良的表现,提高学生的道德素养。

3. 培养学生关爱他人、乐于助人的品质,使他们在日常生活中践行善良。

三、教学难点与重点教学难点:如何引导学生通过具体事例深入理解善良的含义。

教学重点:培养学生关爱他人、乐于助人的品质。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个关于善良的实践情景,引发学生对善良的思考。

2. 新课导入:展示课文,引导学生预习课文,思考善良的含义。

3. 课文学习:a. 学生自读课文,理解文章大意。

b. 教师讲解课文,分析善良的含义及表现。

c. 结合课文,讨论善良在人际交往中的重要性。

4. 例题讲解:分析一个关于善良的例题,让学生学会如何在实际生活中践行善良。

5. 随堂练习:学生结合自己的实际经历,讨论善良在生活中的具体表现。

六、板书设计1. 《善良》2. 内容:a. 善良的含义b. 善良的表现c. 善良在人际交往中的重要性七、作业设计1. 作业题目:请你结合自己的生活经历,写一篇关于善良的作文。

2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师反思本节课的教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学方法。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后关注身边的善良事迹,进行分享交流,进一步提高道德素养。

重点和难点解析1. 教学难点:如何引导学生通过具体事例深入理解善良的含义。

3. 作业设计:关于善良的作文。

一、教学难点的突破1. 通过讲述实践情景,让学生感受到善良的力量。

例如,讲述一个发生在身边的关于善良的故事,让学生体会到善良对他人及社会的影响。

2. 结合课文内容,分析善良在不同场景下的表现。

《善良》王蒙教案(多应用)《善良》王蒙教案一、教学目标1.知识与技能:(1)理解课文《善良》的主要内容和情感表达。

(2)学会通过文本分析,深入理解作者的观点和态度。

(3)提高阅读理解和文学鉴赏能力。

2.过程与方法:(1)通过小组合作学习,培养学生的团队协作能力。

(2)通过问题驱动,引导学生主动思考和探索。

(3)通过课堂讨论,提高学生的口头表达和思维能力。

3.情感态度与价值观:(1)培养学生关爱他人、尊重生命的道德观念。

(2)引导学生树立正确的人生观和价值观。

(3)培养学生积极向上的人生态度。

二、教学内容1.课文《善良》的主要内容和情感表达。

2.作者王蒙的观点和态度。

3.善良的意义和价值。

三、教学重点与难点1.教学重点:(1)理解课文《善良》的主要内容和情感表达。

(2)学会通过文本分析,深入理解作者的观点和态度。

2.教学难点:(1)如何引导学生正确理解和评价善良。

(2)如何培养学生关爱他人、尊重生命的道德观念。

四、教学准备1.教学资源:课文《善良》、多媒体设备。

2.教学环境:安静、舒适的教室。

3.教学工具:投影仪、白板、粉笔。

五、教学过程1.导入新课(5分钟)(1)教师简要介绍作者王蒙及其作品。

(2)引导学生关注课文《善良》,思考善良的含义。

2.阅读课文(10分钟)(1)学生自主阅读课文,了解课文大意。

(2)教师提问,检查学生对课文的理解程度。

3.分析课文(15分钟)(1)教师引导学生分析课文的结构和内容。

(2)学生分组讨论,深入理解课文中的观点和态度。

(3)教师总结,强调善良的意义和价值。

4.情感教育(10分钟)(1)教师引导学生分享自己身边的善良事迹。

(2)学生讨论如何在生活中践行善良。

(3)教师总结,强调关爱他人、尊重生命的重要性。

5.课堂小结(5分钟)(1)教师总结本节课的主要内容。

(2)学生分享自己的学习心得。

6.作业布置(5分钟)(1)完成课后练习题。

(2)撰写一篇关于善良的作文。

六、教学反思1.本节课的教学目标是否达到?2.教学内容是否充实、有趣?3.教学方法是否恰当?4.学生对善良的理解和认识是否有所提高?5.如何改进教学,提高学生的学习效果?通过本节课的教学,希望学生能够理解善良的含义和价值,树立关爱他人、尊重生命的道德观念,并在生活中践行善良。

2024年《善良》王蒙教学教案一、教学目标1.让学生理解并感悟文章的主题思想,学会关爱他人,传递善良。

2.培养学生独立思考、合作探究的能力。

3.提升学生的写作水平,学会运用生动、具体的细节来表现人物形象。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解文章主旨,感悟善良的力量。

2.教学难点:分析文章的表达技巧,学会运用细节描写。

三、教学过程第一课时一、导入1.引导学生谈论生活中遇到的善良行为,激发学生对善良的认识。

2.简要介绍作者王蒙及其作品《善良》。

二、整体感知1.让学生自由朗读课文,感受文章的语言风格。

2.指导学生划分段落,概括各段主要内容。

三、深入解读1.分析文章主人公的形象,理解善良的品质。

2.探讨文章中善良与邪恶的对比,突出善良的力量。

3.分析文章的表达技巧,如对比、讽刺等。

四、课堂小结2.布置作业:写一篇关于善良的作文。

第二课时一、复习导入1.回顾上节课的学习内容,检查学生对善良的理解。

2.引导学生谈论善良在生活中的体现。

二、合作探究1.让学生分组讨论,分析文章中的细节描写,探讨其作用。

2.汇报讨论成果,引导学生深入理解善良的内涵。

三、拓展延伸1.让学生举例说明善良在现实生活中的重要性。

2.讨论如何在日常生活中践行善良。

四、课堂小结2.布置作业:改编《善良》的结尾,突出善良的力量。

第三课时一、复习导入1.回顾前两节课的学习内容,检查学生对善良的理解。

2.引导学生谈论善良在生活中的体现。

二、写作指导1.分析作文要求,明确写作目标。

2.指导学生运用细节描写,表现善良的品质。

三、课堂练习1.让学生当堂写作,完成关于善良的作文。

2.教师巡回指导,解答学生写作中的问题。

四、作文评讲1.选取优秀作文进行评讲,分析其写作优点。

2.提出改进意见,帮助学生提高写作水平。

第四课时一、复习导入1.回顾前三节课的学习内容,检查学生对善良的理解。

2.引导学生谈论善良在生活中的体现。

2.引导学生思考如何将善良融入日常生活。

王蒙《春之声》教案《春之声》教案教学目标:①了解题目“春之声”寓意②了解小说中两种“空间”形式的对比。

③选取不同的段落,分析连接主人公跳跃性思维的线索,并比较这种“意识流”与西方现代小说的意识流之间的异同。

教学重点:体会本文放射性的结构特点教学难点:合意识流小说的特点,体会本文放射性的结构特点。

教学时数:2课时。

教学过程:一、导入新课:上学期我们学习了“白洋淀派”代表作家孙犁的诗化小说《荷花淀》,我们了解到并非每篇小说都可以按照写实小说的人物、情节、环境三要素去品读,因为小说也有不同形态,侧重点不同,对一篇小说的解读也不同。

《春之声》就是一篇需要我们换种思维品读的短篇小说。

二、作者和写作背景简介:王蒙,1934年生于北京,原籍河北省。

1948年加入中国共产党,1949年开始作共青团的领导工作。

曾用笔名阳雨。

1953年写成长篇小说《青春万岁》,1956年因发表“干预生活”的短篇小说《组织部新来的年轻人》引起轰动,1957年因这篇小说获罪被划右派,1979年平反。

1957年到1962年先后在北京郊区劳动和在北京师范学院中文系任教。

1963年去新疆维吾尔自治区文联,在伊犁地区长期生活。

1979年回北京,为中国作协北京分会驻会作家、北京作协分会副主席,现为《人民文学》主编。

几年来,他发表了大量文学作品,其中《最宝贵的》、《悠悠寸草心》、《春之声》三篇短篇小说和《蝴蝶》、《相见时难》两部中篇小说,分别获全国优秀中短篇小说奖。

有广泛的国际声誉,曾获得意大利的蒙德罗文学奖和日本创作学会的“和平文化奖”等。

他的创作一直求变求新,经常领风气之先。

三、明确相关概念、分析课文内容王蒙被称为“最新文艺思潮的代表作家”。

《春之声》是王蒙借鉴“意识流”创作手法的代表作。

1、什么叫意识流、意识流小说确切地说,意识流是心理学家们使用的一个短语。

它是由美国心理学家威廉·詹姆斯创造的,指人的意识活动持续流动的性质。

詹姆斯认为,人类的思维活动并不是由一个一个分离的、孤立的部分组成,而是一条连续不断的、包含各种复杂的感觉和思想“流”。

王蒙断想红楼梦主讲人简介王蒙,当代作家。

河北南皮人,生于北平。

1953年创作长篇小说《青春万岁》。

1956年发表短篇小说《组织部新来的年轻人》。

后任《人民文学》主编、中国作协副主席、国际笔会中心中国分会副会长等职。

有长篇小说《活动变人形》、《暗杀—3322》、《季节三部曲》(《恋爱的季节》、《失态的季节》、《踌躇的季节》),中篇小说《布礼》、《蝴蝶》、《杂色》,小说集《冬雨》、《坚硬的稀粥》、《加拿大的月亮》,诗集《旋转的秋千》,作品集《王蒙小说报告文学选》、《王蒙中篇小说集》、《王蒙集》,散文集《轻松与感伤》、《一笑集》,其中有多篇小说和报告文学获奖。

作品被译成英、俄、日等多种文字在国外出版。

内容简介《红楼梦》的第一回,作者曹雪芹有几句自我评价:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。

都云作者痴,谁解其中味?”王蒙先生在本期讲座中集中分析了这二十个字所蕴涵的意味。

“满纸荒唐言”,为什么说它是“荒唐言”?作者选择了小说这样一个形式,而小说本身有几分荒唐。

小说最早见于《庄子》,庄子说:饰小说以干县令,其于大达亦远矣。

就是说小说是些浅薄琐屑的言论。

这是中国古代的小说观念。

这样的话,曹雪芹选择写小说,本身就是一个荒唐选择。

其次,曹雪芹在小说里,有些重要的情节让人觉得很糊涂。

有时候他的一些随随便便的描写,给你一种非现实的感觉,让人觉得它是一个荒唐言。

当然最大的荒唐还是人生的荒唐。

《红楼梦》里的《好了歌》所讲的就是这个意思。

而对于曹雪芹来说是家庭亲情的荒唐、人和人之间关系的荒唐。

除了家道的衰落,人伦和人情的恶化,《红楼梦里》还表达了一种价值的失落。

所以,它是“一把辛酸泪”。

“都云作者痴”。

我们可以从正面来说,痴的意思就是执着。

一个是艺术的执着,一个是爱情的执着,情的执着。

都云作者痴,既表达了曹雪芹作者对艺术的痴,也表达了他对爱情的痴。

“谁解其中味”。

《红楼梦》那么多人评论它,那么多人研究它,但是谁解其中味?我们解了它的味了吗?后边还有多少味可解呢?还有多少谜——《红楼梦》之谜能够破出它的谜底来呢?它只有一个谜底吗?所以这其中意味深长,令人回味无穷。

《囊灯夜读》《铁槌成缕》说课稿囊灯夜读《铁槌成缕》说课稿一、教材分析《铁槌成缕》是《囊灯夜读》中的一篇散文,作者为王蒙。

该篇散文以讲述铁槌工人生活为主线,通过描绘细节和刻画人物,展现了社会变革带来的深刻影响以及人们的内心变化。

这篇散文适合初中生阅读,可以引导学生思考人生与社会的关系,培养对劳动的尊重和对社会主义价值观的理解。

二、教学目标1. 知识目标:学生能够理解铁槌工人的生活和工作环境,了解社会变革对个体和家庭的影响。

2. 能力目标:通过阅读散文,培养学生的阅读能力,提高学生对细节的把握和发现能力。

3. 情感目标:引导学生思考并表达对劳动的尊重和对劳动者的关爱,培养学生的社会责任感。

三、教学重难点1. 教学重点:学生对铁槌工人生活的理解与刻画,以及散文中的意象与寓意的把握。

2. 教学难点:引导学生思考劳动与社会关系,培养学生的社会责任感。

四、教学过程1. 导入(5分钟)向学生介绍《铁槌成缕》散文的背景,简要说明散文的主题和内容。

2. 展开(20分钟)让学生阅读散文《铁槌成缕》,并分组讨论以下问题:1. 散文中描述的铁槌工人的生活和工作环境是怎样的?他们的心理状态如何?2. 散文中通过哪些细节和描写方式展现了社会变革对铁槌工人的影响?3. 散文中有没有什么意象和寓意?你能理解作者想要表达的是什么吗?3. 总结(10分钟)组织学生进行总结讨论,回答上述问题,并展示自己的观点和理解。

4. 拓展(15分钟)组织学生进一步思考并讨论以下问题:1. 现代社会中的劳动者面临哪些挑战?我们应该如何关爱和尊重劳动者?2. 作为学生,我们应该怎样对待自己的研究和未来的工作?5. 作业布置(5分钟)要求学生写一篇短文,结合自己的实际情况,谈谈自己对劳动和社会责任的理解和认识。

五、教学评价1. 观察学生在小组讨论中的参与情况和表达能力。

2. 评价学生对散文的理解和对教学目标的达成程度。

3. 期望学生通过写作表达自己对劳动和社会责任的思考和认识。

《善良》说课稿各位老师、各位领导:大家好!今天我说课的题目是《善良》。

下面,我将从教材、教法、学法、教学过程四个方面来对本课进行说明。

一、说教材(一)内容、结构及地位本文是高等教育出版社出版的中等职业教育国家规划教材《语文》第四册第三单元的第二篇课文。

本单元的教学重点是速读,就是快速阅读。

速读的要义是一目十行,迅速领悟,一般要求每分钟能读600—1000字,对文章的理解率在70%左右。

在前一篇课文的学习中,学生已经对速读有所了解。

《善良》是一篇议论文,作者是我国当代作家王蒙。

20世纪末,随着改革开放的深入,新概念不断产生,人与人之间的关系似乎变得复杂,友好善良的伦理道德淡薄了,缺失了。

王蒙的这一篇文章,就是针对这样的情况的批判,告诉人们要用善良之心对待他人和社会。

这是一篇议论性短文,文章说理简洁,语言明快,气势流畅,特别是本文运用了对比论证的方法,论证严密,有较强的针对性和说服力。

阅读这样的文章不仅能增进学生的文学素养,更能提高她们的道德修养。

(二)教学目标本课的教学对象是学前教育专业二年级的学生,她们对语文的学习兴趣不浓,积极性不高,因此在教学中应把学生作为主体,提高她们的积极性。

同时她们对议论文这种体裁并不陌生,在初中时已有接触。

《新大纲》教学目的一栏中明确指出语文教学要开拓学生的视野,发展学生的自主、探究、合作的能力,注重培养创新精神,提高学生的审美情趣,形成健康人格。

因此根据新课标的三维目标要求,结合本文的特点,确定教学目标如下:①知识与能力目标:1、整体感知文章的内容和情感,理清课文结构。

2、理解作者对“善良”的看法,加深对“善良”的认识;②过程与方法目标:1、训练学生速读的能力。

2、掌握对比论证的论证方法。

③情感态度价值观目标:引导学生用善心看待世界,做一个善良的人。

(三)重点难点像《善良》这样的议论性短文,拿来教授给学生,可供挖掘讲解的东西实在太多,但限于课时,不可能面面俱到,并且本单元的要求是“速读”。